欠发达地区城市化发展的动力机制研究

——以安徽省安庆市为例

杨 喜(安徽大学 管理学院,合肥 230061)

欠发达地区城市化发展的动力机制研究

——以安徽省安庆市为例

杨 喜

(安徽大学 管理学院,合肥 230061)

城市化是社会经济发展到一定阶段的必然产物,改革开放以来中国城市化得到了快速发展,由于受经济发展水平制约,各地城市化发展速度快慢不同。由于安庆市在其城市化发展动力机制中存在产业结构调整升级缓慢、二元经济结构阻碍、劳动力流失严重、制度变迁滞后等问题造成城市化进程缓慢。因此,需要从积极推进产业结构转换升级、破除二元经济结构、加快农业人口城市化以及加强制度建设等方面去完善城市化发展的动力机制,从而为城市化发展创造有利条件。

欠发达地区;城市化;动力机制

中科院2012年10月发布《中国新型城市化报告2012》表明,2011年我国城市化率已经达到了51.27%,这意味着中国城镇人口首次超过农村人口,中国城市化进入关键发展阶段。最近几年,为顺应世界经济发展潮流,我国不断提升城市化水平,城市化对拉动国内需求、转移农村剩余劳动力、推进工业化进程以及解决三农问题都具有重要意义。然而,当前我国欠发达地区的城市化进程还存在很多现实问题,如城市规模结构不合理、城乡差距变大、城市化区域差异明显等,这些问题严重阻碍了城市化发展水平的提升,同时也对经济发展造成了不利影响。

按照世界银行标准,2014年我国人均 GDP约为7 485美元(约合人民币46 531元)。我国已进入世界中等收入水平国家行列。如果中国不能妥善解决好城市化发展中所面临的问题,那么中国经济发展也难以避免地会陷入“中等收入陷阱”,这将危及到我国整体经济的健康持续发展。基于此,研究我国城市化进程中存在动力机制问题并提出相关路径选择对我国经济发展将具有重要的理论与实践意义。

一、城市化含义及其理论

(一)城市化的内涵

城市化是指由于社会生产力水平提升以及分工的不断深化,农业人口在经济利益以及制度驱使的作用下就会迁徙到城市去务工提高自己的收入改变自己的生活环境和节奏,最终,城市会改变这些人们的思维行为方式、社会福利待遇以及精神文明状态向城市市民转变。[1]在这一系列的变化过程中还会引起城市人口数量的增加、第一产业资源向第二以及第三产业的集聚,最终导致城市地域性质以及景观的改变。

(二)城市化相关理论

1. 马克思主义的城市化理论

马克思对城市化进行了大量研究并取得很多成果,主要理论有:城市基本特征是集中性;社会分工是推动城市化关键动力;城市化加速器是农业与工业二者协调发展;城市化是一把双刃剑,其在发展中一方面会对城市经济起重大促进,另一方面也会给城市发展带来很多难以解决的城市病。[2]这与我国城市化进程的现状基本相同,如安庆城市化的发展一方面带动了安庆产业结构的转型,并促进了城市发展。但城市化中二元经济结构等问题也给城市化进程造成很大阻力。

2. 刘易斯的“二元经济理论”

二元经济理论认为经济发展处于初期的国家其经济结构大多数是一种二元结构,分别是以自给自足进行低效率生产农业经济和以劳动分工方式实施高效率生产工业经济。[3]因为长期受严格户籍制度影响,在我国一直就存在着严重二元经济现象,农村人口流动到城市务工,但是其户籍还是保留在农村,阻碍了城乡统筹措施实的施效果,不利于城乡一体化战略目标的实现。户籍制度改革已经是城市化发展进程中需要去面对的现实问题了,在城市化进程中只有解决好户籍问题,这样才能有效解决城市化进程中二元经济结构的现状。

3. 新兴古典城市化理论

该理论较好地解释了城市的出现与分工之间所具有的内在关系,其层级结构模型很好地揭示了城市规模与分工水平之间的联系。[4]主要观点有:(1)城市和城乡差别的出现,城市化进程会急剧的扩大城市的规模,带动城市各个产业的快速发展,城市人口的收入水平就会提高,而仍然留在农村的人口由于受发展条件的限制,依然保持着较低的收入水平,这样随着城市化不断发展城乡差距就会进一步扩大;(2)最优城市结构层次及规模,城市化就是吸引乡村人口转移到城市中去生活,随着农村人口融入到城市生活过程中有些人就会进行自身的城市化,所以就会促进人们提升自己的素质,社会结构由此也会得到优化,城市的规模也会快速扩大;(3)政府的作用,城市化的进程需要政府的政策和资金支持,没有政府的支持农村人口在城市中就不能享受城市市民的相应待遇,也就会选择继续留在农村,从而不利于对城市化进程深度发展。

二、城市化对安庆社会发展的作用

可以从安庆现代化要求的四个主要方面对城市化的作用进行评估。

(一)城市化在安庆市经济发展方面的作用

安庆市城市化的最大作用就是促进了经济快速发展。安庆市经济的主要功能就是聚集经济以及发挥规模经济效应,城市化在产业范围的扩大、地理纬度的拓展以及发展时间的持续方面产生了很大的影响。例如,安庆市城市化促进了农业快速发展和第三产业迅速兴起。一定程度上推动了区域经济快速发展,摆脱了长期社会经济低速发展的状态。

(二)城市化对安庆市社会结构转型的作用

在城市化发展进程中,很多从事农业劳动的劳动力,逐步转移到了第二、三产业中,这也是对农村劳动力的一种解放。安庆市在2013年的人均收入方面,城镇居民为15 632元,农业人口收入为6 543元,两者的大小比为3:1。这种城乡二元经济在安庆市城市化的过程中还是存在很大的影响,但是2014年两者的比例已经缩小到2.8:1,二元经济结构的缩小在一定程度上能够促进工业品市场的拓展,促进安庆社会结构转型。

(三)城市化对人口素质提高的作用

城市化进程的发展,虽然对人们的素质提升并不能发挥出直接显著性的作用,但是随着城市化进程的不断推进,城市环境能够潜移默化、隐性的培育城市文化与城市文明,能够促使从农村转移来的人口在城市环境中改变生活习惯、风俗观念以及消费心理,融入到城市生活中去,积极去接受城市文化,还能够在潜移默化过程中去提高人们的综合素质。也可以说,人口城市化过程本身就是一个能够带动人口素质提升的过程。

(四)城市化对安庆市社会事业的改善作用

城市化进程中一个显著的贡献就是城市人口规模的增加,从而为城市经济的发展,尤其是第三产业的发展提供了大量的劳动力。也为社会事业产业化、市场化发展提供了生存市场空间。因此,城市化在发展进程中对社会事业的发展具有极其重要的促进作用,而且伴随着社会事业发展的不断完善,为人们在城市中的生活提供了更加舒适的环境,提高了人们在城市生活的满意度、幸福感,从而能够进一步提高城市发展的凝聚力,进一步促进城市化发展。

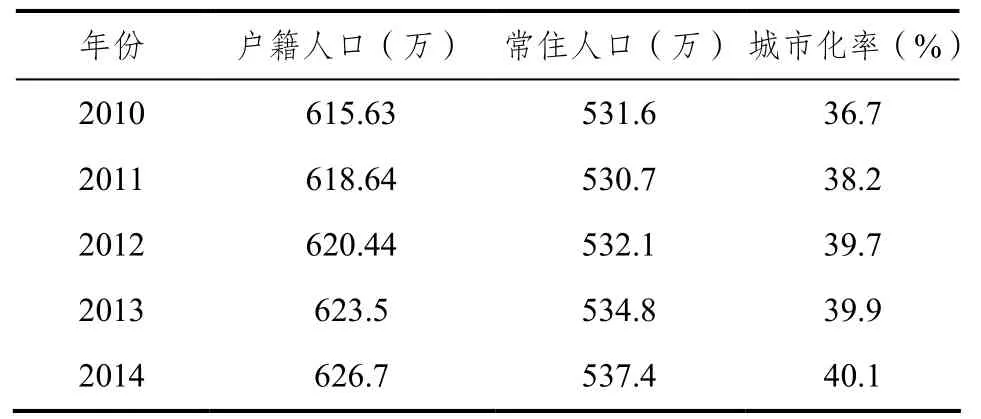

表1 2010-2014年安庆市户籍人口、常住人口及城市化率变动情况

三、安庆城市化发展动力机制中存在的问题

长期以来,作为欠发达地区的安庆市,其城市化一直处于较低水平,安庆市历年城市化水平变动趋势(见表1),到2014年年末安庆市城市化水平才达到 40.1%。调查发现,阻碍安庆市城市化快速发展的主要问题是安庆市城市化缺乏良好动力机制构建,从而使安庆市城市化水平比较低,和全国其他地区相比存在着很大的差距,这种低城市化水平阻碍了安庆区域经济的发展。

(一)产业结构调整升级缓慢

区域城市化进程快慢以及水平的高低受产业结构的影响比较大。推动城市化发展前进的三大动力分别为工业化、农业现代化以及现代服务业,其中现代服务业发展起到三级动力作用,工业化起到二级动力作用,而农业现代化发展起到最重要作用。[5]地处皖南的安庆市是欠发达地区,最近几年来工业得到了快速的发展,工业在整个产业总值中的占比较高,受到很多因素的作用影响,三次产业结构的调整变化是很困难的,这就导致现代服务业、工业以及农业之间的发展比例不合理,安庆市历年来三次产业总值比例(见表2),在发展中工业发展所占比重比较高,但是第三产业发展水平却严重滞后于工业发展水平,而城市化水平的落后进一步导致了现代服务业发展缓慢,造成整体经济呈现为一种粗放型的外延性的经济发展模式,产业结构比例不协调、转换升级缓慢会这就会削弱了安庆市城市化发展动力。

表2 2010-2014年安庆市地区生产总值中三次产业比例

(二)二元经济结构阻碍

安庆农业在整个产业结构中所占比重较大,工业发展水平还只是处于初期阶段,农业从业人员在三次产业中占据很大比重(见表3),呈现出一种非常显著的城乡二元经济结构特征。当前,安庆市的优势资源都集中第一、第二产业中,经济增长呈现出一种粗放型的方式,对资源消耗比较大,生态破坏与环境污染比较严重,而且高新技术产业比重非常低,造成高新技术产业对安庆整体经济发展的促进作用比较小。另外,安庆县域经济发展存在着很大的不平衡,从2014年安徽省政府对全省地级市县的调查可以看出,安庆市下辖的七个县(市)中潜山、岳西以及太湖属于三类,宿松和望江属于二类,怀宁和桐城属于一类。所以,从整个区域经济的发展结构来看,安庆的经济呈现出一种严重的城乡二元经济结构特征,这对安庆城市化的进一步发展造成了很大的制约。

表3 2010-2014年安庆市三次产业就业人员构成比例

(三)农业人口比重大,劳动力流失严重

城市化的本质特点就是农业人口转移到城市,安庆市作为欠发达地区,整体经济发展水平并不是很高,到2014年底,安庆市非农业人口的比重仅为18.31%,安庆市历年户籍人口总数及非农业人口比重(见表4),说明安庆市农业人口所比重非常大。究其原因,一方面,由于安庆市经济发展水平比较低,导致农业人口很难进入除农业以外的其他行业;另一方面,安庆农业人口所占比重偏大,而当地企业发展由于能力有限对劳动力数量吸纳有限,最终造成安庆人口在空间转移上很难呈现出农业人口向安庆城市转移,这就直接或间接的导致了本地农村劳动力大部分流向了其他发达地区。安庆市大部分农村剩余劳动力都流失到我国沿海发达地区,那些地区工业、城市化发展快速,能够吸纳大量劳动力,工资水平较高,这就造成安庆劳动力严重流失,人力资本的流失造成了安庆城市化发展动力不足。

表4 2010-2014年安庆市户籍人口总数及非农业人口比重变动情况

(四)制度变迁的滞后

改革开放以来,我国城市化发展一部分是由于计划经济体制下制定的政策制度要求决定的,只能按着当前发展状况制定新的政府政策制度来推进城市化进程。[6]安庆市作为欠发达地区相对于发达地区的政府政策制度推进的进展相比比较缓慢,尤其是安庆市的市场经济制度还不是很完善,严重妨碍了安庆市城市化的发展。由于市场经济改革与结构调整和城市化之间存在着密切关系,安庆市在城市化发展进程中没有促进生产要素进一步自由流动,造成不同地域、产业之间的发展难以做到有效的配置。而且,安庆城市历史也比较悠久,传统文化深厚,伦理道德、风俗习惯、意识形态等都表现为非正式制度演变比较迟缓,对正式制度制定和完善也具有很大制约作用。制度变迁的滞后,不能与时俱进,跟不上时代发展的需要,这就造成了安庆市城市化进程得不到制度动力的保障。

四、城市化发展中动力机制的路径选择

(一)加速工业化以推动产业结构转换升级

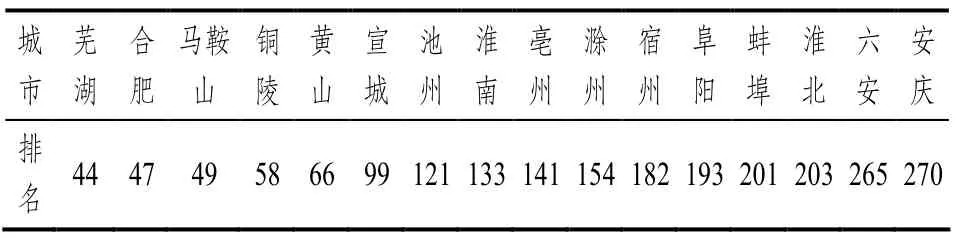

工业化是城市化的“发动机”,城市化是工业化的“推进器”,工业化和城市化在发展过程中是相互推动共同成长的。[7]根据2013年《中国城镇化质量报告》,安庆市在我国286个地级城市中排名第270位,在安徽省城市城镇化质量排名中也是末尾(见表5)。从目前来看,安庆市还处于新型工业化发展初级阶段,因此,安庆在发展中需要积极地去加快工业现代化进程,以此来带动产业结构的转移与升级,为城市化发展打造强劲的“发动机”。

表5 2013年安徽省地级以上城市城镇化质量全国排名

为了推进安庆市工业化发展,一方面,需要牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的五大发展理念。以建立国家环保模范为机遇,制定完善的环保制度,加强制度的执行力度,采取措施严格监管,大力推进经济持续循环发展,加大对生态环境的治理,让城市化进程在经济效益和环境效益双轨道上同时前进。另一方面,加快承接产业转移。要对体制机制进行创新,优化投资环境,为产业结构转移与升级提供良好的政策环境。对财税、人才、金融、投资等领域要实施体制改革,要增加对政策服务平台的投入,通过依托支柱、优势产业,积极发挥产业集群效应,从而促进承接产业转移与产业升级的良性互动。

(二)推进农业现代化,破除二元经济结构

农业现代化的发展是增强城市化发展原动力,城乡二元结构是制约城乡发展一体化的主要障碍。由于安庆市在长期的发展中农业所占比重比较大,而且还面临着很多亟待解决的“三农”问题,使其城市化发展进程中后续发展动力不足。基于此,安庆市在发展中,需要根据自身的实际状况来推动农业现代化发展,破除二元经济结构。一是,需要对农业经营理念进行更新,秉承绿色发展理念,发展具有本地优势的特色高质量农业产品,并实施品牌包装。优化农业产业结构,围绕优质油、茶、米、棉、水产等主导农产品产业,采取措施优化生产整体布局,引导农产品集约化规模化生产,提高生产效率,最终优化农产品品种与品质结构,形成高效型农业产业体系。二是,提高农业产业化整体水平。在发展农业上要加大科技投入以及注重对新型农民的培养,对农产品进行深加工并延伸农业产业链,提升农业产品附加值。立足资源特色,培育出龙头产业,带动农产品的集群化的形成,构建农业产业链合理的利益联结分配机制,在逐渐形成农业利益一体化的基础上促进农业产业可持续发展。三是,优化土地资源配置。采取科学合理的方式将土地资源实施集中化经营,推广农业合作化作业,增强农业规模化效应,制定各种土地政策来指导和调控土地承包经营使之有序化流转。并且,根据各个地区的环境和土地状况来探索适合安庆发展的农场经营模式,发展特色和主导产业,培育各种类型的家庭农场,最终实现农业与工业和现代服务业协调发展。

(三)统筹城乡发展,加快农业人口城市化

2014年9月16日,李克强在推进新型城镇化建设试点工作座谈会上强调:“推进城镇化,核心是人的城镇化。”[8]采取积极措施统筹城乡发展,加快农业人口的城市化进程。首先,深化户籍、教育、医疗卫生、社会保障等制度改革,化解城乡工农二元体制机制矛盾。结合安庆发展的具体情况,探索适合当地发展的新制度,为农业人口向城市转移提供制度保障,从而真正实现人的城市化,而不仅仅是物或土地的城市化。其次,优化产业结构吸纳人口就业。根据自己的现实情况,对传统产业进行改造与升级,积极发展新兴产业,促进服务业发展,加大各产业集聚效能,发挥集聚效应,实现农业现代化与工业化的结合,为农业人口向城市转移提供更多、更好的就业就会,从而把农村劳动力从土地中解放出来,让人力资源价值得到有效利用。 最后,推动公共服务供给侧改革,完善城市公共服务供给,加强城市基础设施建设,合理规划城市布局,不断完善城市功能,优化城市文化氛围,创建宜居的城市环境。

(四)加大制度建设,逐步消除城市化发展约束瓶颈

首先,政府要积极转变职能,划清自身与市场之间关系,不能“越位”管理,与时俱进,为经济发展提供保障,发挥市场对资源配置的决定性作用,调节各经济要素合理流动,从而实现城市化进程中各要素交易效率的最大化,实现城乡要素的平等交换、共享发展。

其次,加大制度建设与创新。安庆在城市化进程中需要借鉴其他地区城市化成功经验,立足于本地实际情况,在户籍、教育、财税、社会保障等方面进行积极创新,尽力破除城乡二元经济结构体制,提倡先行先试的做法,在实践中不断总结经验,从而找到适合安庆市发展的科学道路。

最后,注重非正式制度的变迁。正式制度的有效发挥必然离不开非正式制度的作用,二者相互影响且不可分割。安庆地处皖南,历史文化非常悠久,人文传统也非常厚重,这就需要安庆市采取一系列措施对当地传统价值信念、风俗习惯、道德伦理、意识形态以及文化传统等进行非正式与时俱进构建与塑造,最终促进正式制度创新与变迁,为城市化发展创建良好的制度环境。

[1] 祁金立. 中国城市化与农村经济协调发展研究[M]. 武汉:华中科技大学出版社, 2004: 19-21.

[2] 余戎. 马克思论传统城市化模式的历史功绩与历史局限性[J].理论月刊, 2015(2): 12-18.

[3] W.A.Lewis, Economic Development with Unlimited Supplies of Labour [J]. The Manchester School, 1954(2): 139-191.

[4] 蒋志勇. 城市化、城镇化和城乡一体化的演进与发展关系研究——基于新兴古典经济学分工和城市化理论的分析[J].城市发展研究, 2015(1): 1-3+8.

[5] 李强, 陈宇琳, 刘精明. 中国城镇化“推进模式”研究[J].中国社会科学, 2012(7): 82-100+204-205.

[6] 吴文钰. 政府行为视角下的中国城市化动力机制研究[D]. 华东师范大学, 2014: 59-65.

[7] 罗文章. 工业化与城市化协调互动理性思考[J]. 求索,2005(4): 46-48.

[8] 改革创新 试点先行 扎实推进以人为核心的新型城镇化[N].人民日报, 2014-09-17(03).

(责任编校:彭 萍)

Study on the Dynamic Mechanism of Urbanization in Less Developed Areas: A Case Study of Anqing

YANG Xi

(School of Management, Anhui University, Hefei, Anhui 230601, China)

The urbanization is inevitable when a particular stage of social and economic development is up. Since the reform and opening up China's urbanization has been rapid development, but by the level of economic development, the speed of urbanization is fast around the country. Due to the existence of Anqing City in its urbanization dynamic mechanism of industrial restructuring and upgrading slow, the dual economic structure prevents serious loss of labor and institutional change lag caused by the slow process of urbanization. Therefore, it is necessary to actively promote the industrial structure transformation and upgrading, to break the dual economic structure, to accelerate agricultural population of the city and to strengthen the system construction and to improve the dynamic mechanism of the development of urbanization, so as to create favorable conditions for the development of urbanization.

less developed areas; urbanization; dynamic mechanism

F 291

A

10.3969/j. issn. 2096-059X.2016.02.005

2096-059X(2016)02-0018-05

2015-12-02

杨喜(1990-),男,安徽马鞍山人,硕士研究生,主要从事公共管理研究。