社会治理“刑罚泛化”现象之反思

——基于实证研究的视角

徐伟

(西南政法大学法学院,重庆,401120)

社会治理“刑罚泛化”现象之反思

——基于实证研究的视角

徐伟

(西南政法大学法学院,重庆,401120)

当前刑事司法实践频现“刑罚泛化”现象:罪名数目有始无终,一审案件有增无减,罪犯总数有加无已。刑罚泛化强调法网扩张,凸显重刑威慑,是执基公权意愿上的强权威慑,无法得到公众认同,在防范未然、抑制不良反应的频发、减少犯罪率的效果上差强人意。刑法是一种以恶去恶的方式,其严厉性和残酷性决定了其适用必须契合公众意愿,符合大众需求,在产生积极的心理效应的基础上适用。具体而言,刑罚的广度应当坚持不得已原则,在情非得已和别无他法的情况下适用;刑罚的强度应遵循适度性原则,在刑罚刺激大于反应阀限的适度范围内考量;刑罚的信度应秉持必定性原则,在符合前景理论的基础上设定;刑罚的效度,应恪守认同性原则,在契合公众意愿的基础上贯彻。

刑罚泛化;社会治理;犯罪率

古往今来,刑罚一直都被视为治国安邦之利器,其功效类似医学上作为对抗病毒的药物。“可是药物和毒物只有一线之隔,两者往往只是分量的差异而已;况且,凡是药物,虽有疗效,但亦有其副作用。”[1]因此,无论刑事立法还是刑事司法均应慎重使用这一利器,恪守刑法谦抑性原则。但令人遗憾的是,“刑事立法对诸多新罪的增设采用强拉硬拽式的犯罪化做法,刑事司法呈现盲目扩张的张扬态势,刑法谦抑性正在悄无声息中被搁浅。”[2]牛津大学安德鲁·阿什沃思教授反思这一现象,将其概括为“刑罚泛化”或“犯罪过度化”,并提出:“刑罚泛化是指刑法没有恪守与其他法律规范、社会规范之界限,超出其合理功能之范围。”[3]换言之,“刑罚泛化”背后的逻辑假设是强调刑罚有能力在预防犯罪中扮演“救世主”的角色,刑罚对于打击和预防犯罪能够做到屡试不爽、卓有成效。但问题的关键在于,事实是否如此呢?刑罚真的能成为预防犯罪的利器?对此,笔者拟从实证研究的视角剖析中国刑事司法实践中的“刑罚泛化”现象,反思刑罚功能发挥的真实效果,并在此基础上探寻刑罚在国家治理体系现代化中所应遵循的原则,以期祛除“刑罚万能主义”与“刑罚重刑主义”之毒瘤,有裨益于我国刑事司法理论与实践。

一、社会治理“刑罚泛化” 之现实表现

刑罚的至上权威使统治者对这一利器青睐有加,并大加申彰。然而,一如孟德斯鸠所言,一切有权力的人都容易滥用权力[4],刑罚以国家强制力为后盾,享有生杀夺予的特权,自然也概莫能外。加之,社会转型期,立法者为追求立法体系的外在完美而引发立法迫切需要。于是乎,刑事司法实践频现“刑罚泛化”现象:罪名数目有始无终;一审案件有增无减;罪犯总数有加无已。

(一) 罪名数目有始无终

随着近年来刑法修正案的不断增加,罪名数目呈现愈演愈烈的扩张态势,笔者为此查阅了“79刑法”“97刑法”以及9个刑法修正案,对其罪名数目进行了统计,以期对最近三十年罪名数目的动态变化予以宏观把握,整体驾驭(见表1)。

结合表1,可以看出,1979年我国刑法分则仅有129个罪名,而1997年刑法典重新制定时,罪名骤然扩充至414个,增长2倍有余。此后,1997年至2015年期间,我国又以两年一修的频率出台了1个决定和9个刑法修正案,致使刑法罪名不断增设。截止2015年底我国刑法分则罪名就已高达 470个之多。相较1997年,增长13.53%。正如刘艳红教授所言:“我国刑法一直处在最为活跃的时期,亦即‘刑事立法的活性化’时代。”[5]然而,这种“立法大跃进”并没有引起立法者与学术界的高度警惕,相反他们认为这种剧变是合情合理、顺理成章的。但令人疑窦丛生的是,大量新增罪名都有存在的必要性吗?在笔者看来,某些罪名的增设还是有待商榷的。2011年刑法修正案八公布醉驾入刑,立刻引发社会大众与学者专家的热议,周详教授为此撰文:“仅靠醉驾入罪并不能产生比采用行政处罚措施预防、遏制醉驾更好的效果……将醉驾入罪后的行政、司法成本必然成倍增加,选择性执法成为必然趋势,从长远看其效果反而有可能不利于预防、遏制醉驾。”[6]司法实务统计发现酒驾类交通肇事案件数并没有因醉驾入刑而减少。事实上,这类案件在犯罪总体数量上所占权重较少,且其发生与刑罚的管控无涉,而与人情世故有关。[7]由此可见,刑事立法的扩张有悖刑法谦抑精神,且在部分罪名的确立上脱离国民情感,有仔细斟酌、反复推敲的必要。

(二) 一审案件有增无减

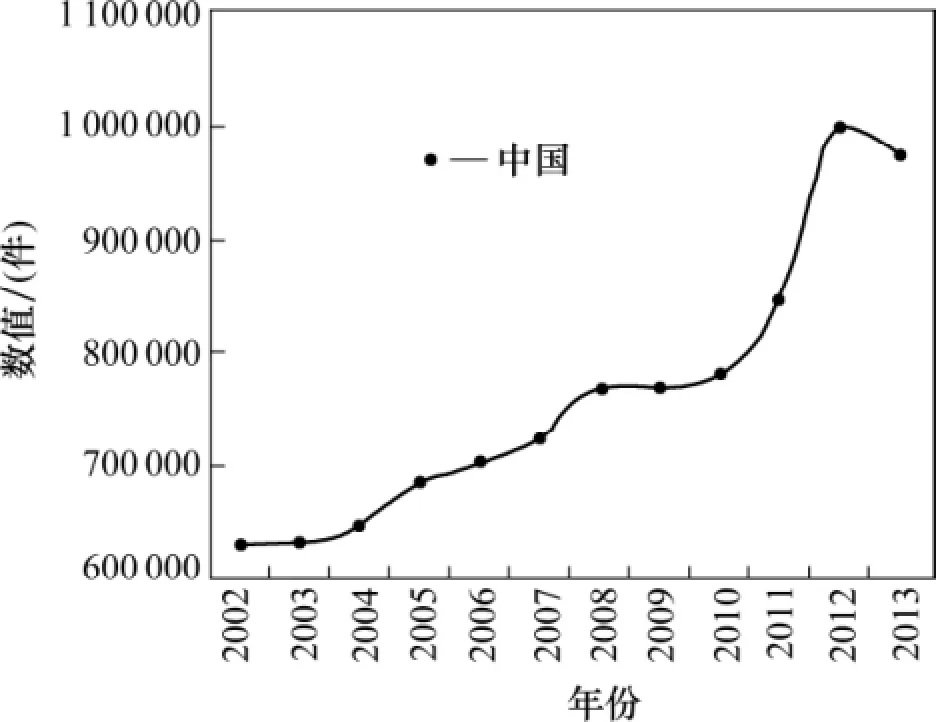

一审案件数量的变化可能是多方原因所致,但笔者认为一审案件数量变化的一个重要原因在于刑罚结构的调整。分析历年《中国法律统计年鉴》的数据,不难发现我国人民法院审理刑事一审案件收案数从2002年的631 348件迅速飙升至2013年的971 567件,总收件数高达9 152 784件,其中仅2012年的收件数就有9 152 784件之多,位居12年案件数量的顶峰,年均增长率达39.97%(见图1)。人民法院审理刑事一审案件收案数的变化,清晰表明我国刑事司法资源正陷入“案多人少”“疲于应付”的窘境。出现此种情况与我国正处于“社会转型期”“矛盾凸显 期”和“犯罪高发期”不无关联。但笔者认为,刑事案件的多发还与当前我国刑罚适应扩张休戚相关。同时,公检法机关的绩效考核体制又助长了刑罚的适用,形成恶性互动。[8]刑事一审案件数的有增无减从一个侧面展现了“刑罚泛化”的恶劣影响。

表1 我国刑法分则罪名变化情况统计①

图1 人民法院审理刑事一审案件收案数

(三) 罪犯总数有加无已

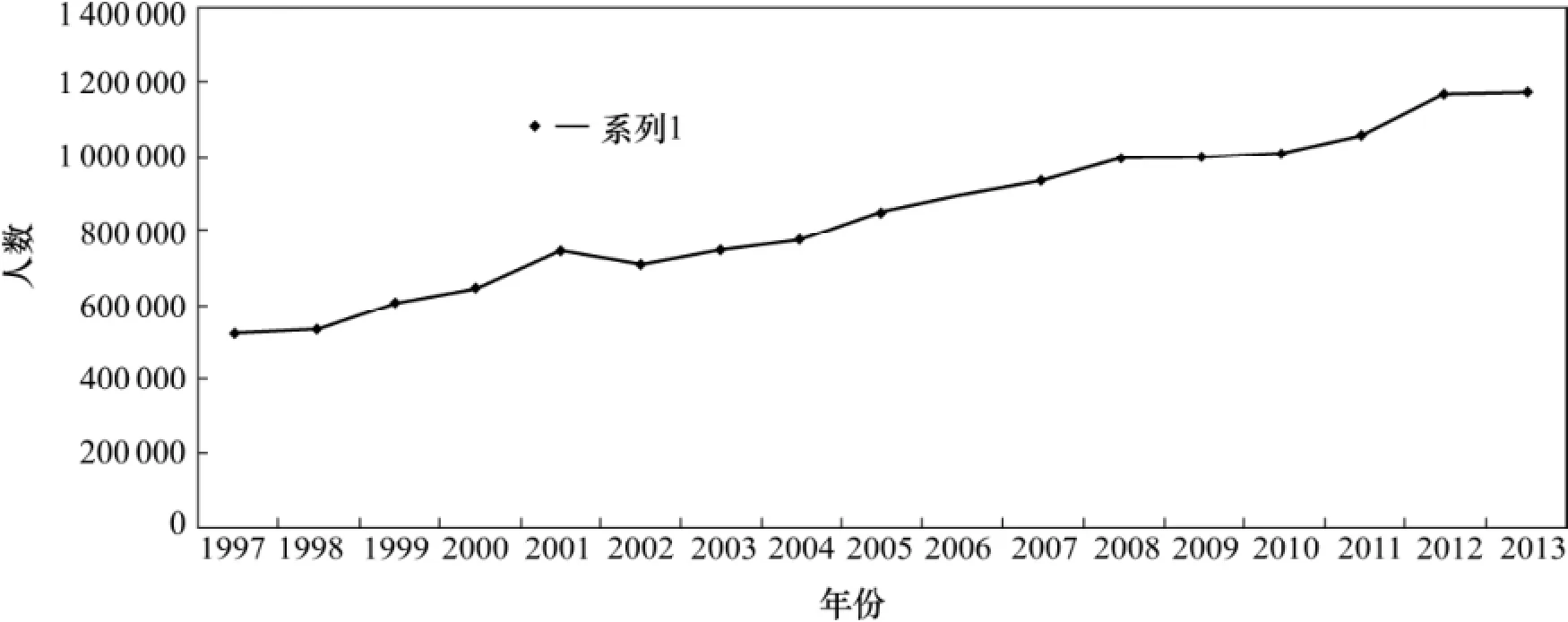

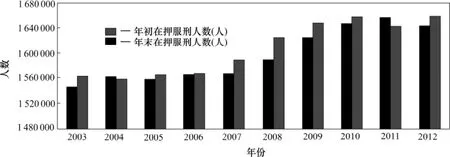

同样,据历年《中国法律统计年鉴》的数据,我国刑事罪犯总数从1997年的526 312人上升至2013年的1 157 784人,增长率达119.98%,人数总计14 307 354人,其中2012年达到顶峰值1 173 406人(见图2)。而图3则反映了我国监狱关押人数呈小幅增长趋势,2003年关押人数1 562 742人,2012年关押人数1 657 963人,犯罪人的增速保持在6%左右。但是,从绝对数来看,我国羁押人数还是较高的,每年有165万人之巨。根据英国学者罗伊·沃姆斯利 2010年9月的统计报告:全世界大约有1 010万人口处于监禁状态,其中排名前三的是美国229万、中国164万、俄罗斯81万。中国监狱人口占全世界监狱人口的 16.24%,即全世界每6个关押的监狱犯人中有1个是中国人。毫无疑问,罪犯总数的不断增多、监狱人口的不断饱和是“刑罚泛化”的重要表现。令人忧虑的是,罪犯总数的增多必然导致刑事司法执行资源的愈发紧张,同时,监狱人口的爆满又会引发监狱内犯罪和疾病交叉感染等一系列问题。

图2 我国刑事罪犯总数情况

图3 我国在押服刑人数

二、社会治理“刑罚泛化” 之经验反思

“刑罚泛化”的存在,固然是国家、社会、个人不断博弈的结果,但其根本症结在于公众或国家过分依赖、迷信刑罚的强制惩戒功能,对刑罚推崇备至,情有独钟,把刑罚作为打击犯罪的万能之器,维持秩序的灵丹妙药。不可否认,“人类自社会生活形成以后,就发生两种社会现象,一种是生存互助,一种是生存冲突。因为互助之结果,就会产生进步的文化,又因为冲突的结果,人类的社会生活就会发生无数的障碍与危险,因为要消除这种障碍和防止其危险的发生,所以对于若干冲突的行为,就不能不以为是犯罪行为,而予以适当的处罚。”[9]然而,我们也应看到刑罚的功能具有一定的局限性、弊端性。实际上,行为科学和认知科学的实验研究以及司法数据都充分展现了这一事实。因此,我们唯有全面、客观、系统、辩证地看待刑罚的功能,才能破除“刑罚万能”之毒瘤,消解“刑罚泛化”之现象,走向刑罚的理性救赎。

(一) 认知科学的挑战:刑罚一般预防的功能是有限的

刑罚一般预防的作用机理在于,刑法对于犯罪行为事先规定了相应的刑罚,并通过罪刑规定,人们可以认识到哪些行为是刑法所禁止的。倘若实施该行为,必然会给自己带来不利的法律后果,从而不敢贸然去实施刑法所禁止的行为。这也就是所谓的立法威慑。换言之,刑法能够对其所规范的对象产生威慑作用并进而影响其行为决定,应当具备两个前提:一是威慑对象能够知晓并且理解刑法的规定;二是威慑对象是“理性人”,可以根据刑法的罪刑规定进行利弊权衡。但问题是,实际生活真能一如理性设计?首先,认知科学奠基人赫伯特·西蒙(Herbert A. Simon)认为,现实中的人在认知能力上存在很大的局限性,受制于时间和环境等因素,因此完全的理性是不可能的。进而,他提出有限理性的概念。所以,人类的决策并不是像古典学派完全理性所假设的那样,对与选项有关的信息进行整合,实施期望效果最大化的决策。相反,人都是基于不明确的、受限定的条件,达成目标,得到一定程度的满足的,即遵从满足原则。[10]举例而言,倘若我们去二手市场购买一台电脑,如果采用完全理性人的假设,我们需要花2天时间考察二手市场,比对二手电脑性能,然后再作出买入的决策。但事实上,我们一般不愿花费2天时间进行考察与比对,而倾向于凭借感官作出买入决策。这种非理性的决策受制于人们决策的时间、环境、地点的限制,而难以达致理性决策的最佳效果。就刑罚而言,犯罪人在特定的环境中面对犯罪所能获取的短期、即刻利益时,可能并非完全理性地在考量犯罪之乐和刑罚之苦后,作出放弃犯罪的理性选择。他们很有可能凭借直观感觉,遵循内心意愿,只顾当前唾手可得的利益,而不会思虑遥远的刑罚。这一点在犯罪学者周路的监狱犯罪实证报告中已经得到证实,他在报告中指出:“通过调查,在犯罪前想过刑罚后果且与处理差不多的以及比处理结果还重的在犯罪人中只占极小的比重,大部分人没有想过刑罚后果的,其次则是想过刑罚后果但没想到有这么重的。”[11]由此可见,一般预防执基的“完全理性人”假设在实践中很少出现。事实上,如果犯罪人倾向于以一定的偏好偏离理性,而刑法的制定以犯罪人的完全理性为基础,那么控制犯罪所强加的惩罚必然远超公众需求。其次,一般预防假设普通民众知晓刑罚规定,并在理性权衡下不予犯罪。然而这一前提在实践中并无存在的根基,陈忠林教授曾坦言,普通民众是不可能先研习法律再作出行为决策的。比如说,公众在买酱油前不可能先了解消费者权益保护法;存银行之时,亦不可能研习复杂的银行法规。丹麦学者伯尔·库钦斯基也持同样的观点,他认为“公众关于法律问题的普遍知识,比立法者和许多学者所期望的,要贫乏很多”。他通过对丹麦成年人的调查,发现只有 3%的人能正确回答“谁审查通过法律”这一问题。[12]由此可见,一般预防作用机理的两个完全理性的前提条件,在实践中很难实现。

(二) 实验研究的批判:刑罚并不能消除不良反应的频率

刑罚归根结底是一种惩罚,需要通过国家强力施加惩戒,使犯罪人感知痛苦不愿再犯,潜在犯罪者心生畏惧不敢犯罪,涉及公众对刑罚的心理感受问题。对此,心理学对惩罚的性质与功能进行了诸多研究,其中最为值得借鉴的当属行为科学的研究。美国行为主义学者埃斯蒂斯(Estes)通过实验证明惩罚对反应发生率压制的效果仅仅是暂时的,当惩罚结束一段时间后,原先希望抑制的行为又重新出现。他通过测试老鼠行为进行研究,实验中他把老鼠分为两组,每组 8只,并训练每只老鼠学会在斯金纳箱②中按压杠杆。训练后,两组老鼠都被置于消退程式中。第一组以常规方式消退,即按压杠杆后得不到食物。第二组老鼠在按压杠杆后不仅得不到食物,而且会被电击。这一组中的老鼠平均被电击9次。总共有三个消退时段,而且老鼠仅在第一时段内受到电击。第二和第三个时段对两组老鼠来说都是一样的。被惩罚组在第一个消退时段比无惩罚组的反应少。在第二个时段,两组反应的数量几乎相同,无惩罚组的反应略微多一些。从前两个时段的数据来看,我们可以得出结论认为惩罚是有效的,因为被惩罚组消退反应的数量低得多。然而,在消退的第三个时段,先前的被惩罚组比无惩罚组作出的反应要多得多。因此,从长期来看,原先的被惩罚组与无惩罚组的消退反应的总次数上是一致的。换言之,惩罚从长远来看是没有效果的,惩罚的作用似乎仅是抑制当下行为,当惩罚的威胁消除时,行为的发生率又会回到初始水平。因此,惩罚虽然看似非常成功,但是事实上,这种成功只是暂时的,随着时间的推移,刑罚的威慑逐渐消散,犯罪又会死灰复燃。

刑罚手段有两种,一种是取消正强化物,例如罚金刑,还有一种是给予负强化,例如死刑。缘何采用刑罚,实际上是使这些惩罚与某些行为形成关联关系,从而减少这些行为再次发生的概率。但是,心理学家斯金纳对刑罚的效能并不看好。他认为,刑罚的威慑并不能给予所有的人,对于未受惩罚的人而言,他们可以通过观察犯罪行为及其惩罚来警醒自己不予犯罪,但问题是,未受惩罚者很少亲眼目睹犯罪行为及其惩罚。[13]与此同时,惩罚具有诸多副作用,比如惩罚会引发情绪攻击,惩罚会带来不良示范,惩罚会导致犯罪人实施更严重的行为等等。[14]

(三) 司法数据的揭露:刑罚泛化并不能有效控制并减少犯罪率

他山之石,可以攻玉。域外经验可以为我国刑事政策的制定提供借鉴思路,需要在详加考察的基础上予以合理利用。20世纪70年代开始,美国刑罚目的越来越迷信刑罚的威慑效应和惩罚机能,刑罚发展趋势亦由原先的“人道革命”转向“严厉革命”。[15]主要体现为,其一,美国成为西方国家中唯一保留死刑的国家。其二,寻求严刑峻法治理犯罪,很多非暴力罪犯被送进监狱,导致监禁率不断上升。根据美国司法统计局的统计,美国监狱监禁人数一直高居全球之首,仅2009年监狱羁押人数就高达230万之多,监禁率为0.748%。[16]其三,限制法官的自由裁量权,实行强制最低刑期判决、推定判决和“三振出局”等从严判决。最近二十年,全美监狱每年的开支都在200亿美元以上,但遗憾的是,高额账单并不能实现控制犯罪率的目的。一方面,美国在历经30年的严刑规制之后,并未将犯罪率恢复到“严厉革命”之前的 1960年水 平。[17]另一方面,据统计,“9·11”事件后,美国再犯率屡屡飙升,2/3的囚犯会在出狱后3年内选择再次犯罪,且40%会重入监狱。[18]由此可见,美国刑罚的“严厉革命”不仅不能起到控制犯罪率的目的,反而需要付出高昂的代价。

三、社会治理现代化与刑罚 功能再定位

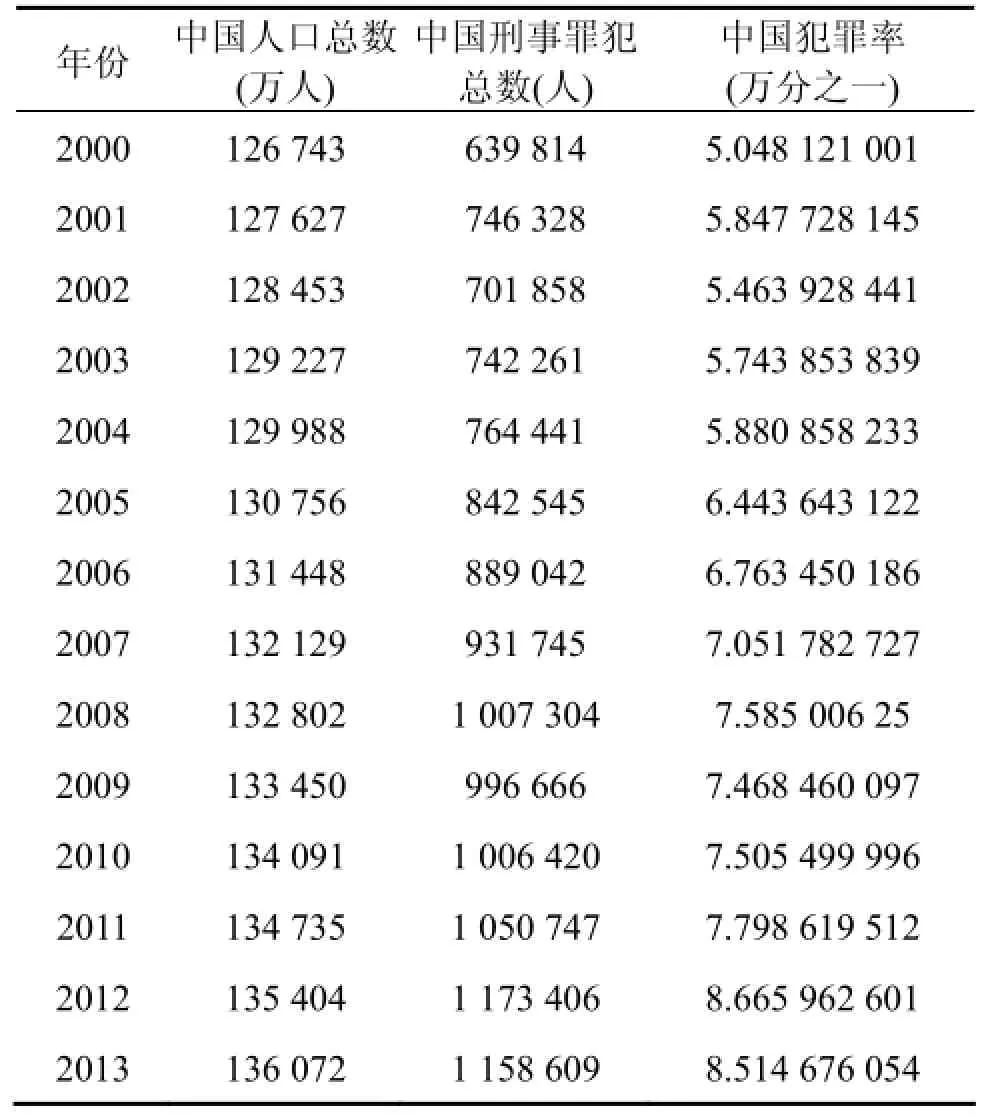

有学者指出,“刑罚泛化”的思维逻辑是“犯罪率和刑罚量必成反比例关系:即刑罚量投入不够,犯罪率就必然上升,加大刑罚量,犯罪率则降低”[19]。那么中国监禁率如何呢?采用“刑罚泛化”策略是否能够有效控制犯罪率?为此,笔者查阅了 2000—2014年的《中国人口和就业统计年鉴》和《中国法律统计年鉴》,得到以下的统计数据(见表2)。

表2 2000—2013年中国犯罪率情况③

由表2可知,我国犯罪率从2000年至2013年,由每万人 5.05人激增到每万人 8.51人,增幅高达68.51%。实证数据无可辩驳地证明“刑罚泛化”策略无法起到控制犯罪的目的,期望通过“刑罚泛化”预防犯罪毫无根基可言。

综上,无论从认知科学的理论研究、行为科学的实验研究,抑或司法数据考量都已然向我们昭示:刑罚不是万能的,其威慑力受到诸多局限,我们不应夸大刑法的震慑功能。“刑罚有其能,但刑罚又有其不能,刑罚有其能为的,也有其不能为的,刑罚有其当为的,也有其不当为的。”[20]我们应充分发挥刑罚能为的,知晓刑罚不能为的,唯此,刑罚才能实现最佳的效果。

三、社会治理现代化与刑罚 功能再定位

党的十八届四中全会提出坚持依法治国战略,推进社会治理现代化,凸显法治建设的重要性。而刑法居于“保障法”“后盾法”的核心地位,是国家社会治理体系中的关键一环,其重要性毋庸置疑。刑法的惩戒功能依赖刑罚的实现,没有刑罚惩罚的刑法如同“一把不燃烧的火,一缕不发亮的光”,根本无法实现预防犯罪的目的。同时,刑罚的理念、刑罚的功能与社会治理现代化的实现与否休戚相关、紧密相连。然而令人失望的是,当前不管是国家还是公众都过分依赖、迷信刑罚的功能,对刑罚泛化和重刑主义推崇备至,并把刑罚看作是打击犯罪的万能之器,维持秩序的灵丹妙药。实则不然,“刑法的泛化”不仅不能起到维持秩序、医治犯罪的目的,反而如汤泼蚁、劳而无功。因此,我们有必要颠覆刑罚功能的传统理念,并予以实践定位,以期实现刑罚扶正祛邪、预防犯罪之功效。具言之,为保障刑罚功能的有效发挥,刑罚的制定和适用必须坚持以下原则。

(一) 刑罚的广度:不得已原则

刑法(罚)不得已原则由陈忠林教授提出,其著作《意大利刑法纲要》《刑法的界限》均有详细论述。刑法(罚)不得已原则强调刑法只能在其他法律制裁措施不能有效发挥作用的情况下予以适用,是现代法治的一项基本原则,亦是刑罚的基本原则之一[21]。那么,缘何需要坚持这项原则呢?笔者认为主要有以下几个原因。其一,刑罚关乎生命、自由、财产等最重要的权利,应当是所有制裁体系中最严厉的手段、最强制的力量。刑罚是如此严重“必要的恶”,决定了我们“不得不经常推敲其存在的合理性和正当性”[22]。而刑罚不得已原则蕴含着刑罚的趋轻性、内敛性、限度性、终局性等品格,阐释着刑罚是国家在两种都应当保护的权利之间迫不得已所作的选择,明确了刑罚的根本目的在于保障全体公民的基本人权[23]。因此,只有坚持不得已原则,才能防止公权力刑事立法的擅断,确保公民的基本自由免遭公权的横加干涉。[21](13)该原则对刑罚的功能予以了重新定位,明确了保障全体公民人权乃刑罚的根本目的。其二,犯罪行为作为一种特殊社会现象,由多种因素交互影响所致,其生成既有个人原因又有社会原因,既有生理原因又有心理原因,既有可控原因又有不可控原因。正是犯罪原因的多样性、犯罪生成机制的复杂性、犯罪预防的特殊性决定了我们不能仅仅倚重于刑罚措施,而应对症下药,寻求最有利的措施。诚如学者王建今所指:“刑罚虽是保护法益与维护社会法秩序的必要手段与最重要的手段,但是其重要性不容过分地夸张,而造成‘刑罚万能说’,因为就社会规范制度与社会控制的整体观之,刑罚只是整个社会规范制度下的一个法律手段,或者社会控制运作中的一个控制手段而已。因此,欲求建立完善的法社会秩序与社会控制,则务必与其他手段配合,非单靠刑罚独力可竟其功者。”[9](154-155)倘若刑罚不恪守不得已原则,不仅有害其他制裁手段的功效发挥,还会浪费国家司法资源,出现“国家与个人两受其害”的局面。

(二) 刑罚的强度:适度性原则

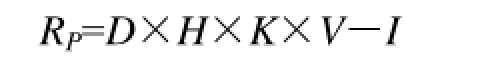

适度,即适合要求的程度,适当。刑罚应当宽严有度,轻重适当。倘若刑罚过于轻缓,则难以发挥刑罚的威慑效应和惩罚效应;反之,倘若刑罚过于严苛,则民怨四起,怨声载道,难以发挥刑罚的改造效应和预防效应。其实,“惩罚实施和惩罚效果之间的构成媒介是个体的惩罚体验和心理感受。”[24]即刑罚作为一种外在的刺激信息,作用于个体的感官,只有引起个体恰当的心理感受与心理体验,才能发挥刑罚应有的效力。因此,我们有必要从心理感受规律的角度分析刑罚的强度。心理学家赫尔(Clark Leonard Hull)曾提出个体在一定的刺激作用下可能产生某种反应倾向的能量为反应势能。其中,支配反应发生的两个重要变量是反应阈限和不相容反应。④当同时存在多个不相容反映时,反映势能必须大于多个不相容反映的总和,否则某种反映绝无发生的可能,用公式表示为:

此公式中:RP代表反应势能,D代表驱力,K代表诱因,V代表刺激强度,I代表抑制力,比如疲劳。[25]由此我们可以得到以下几个启示:

其一,刑罚作为一种刺激强度(V),只要当D×H ×K×V-I〉0时,刑罚刺激所引起的反应势能RP就能产生,刑罚预防犯罪的效果始有发生的依据。因此刑罚并非只有严苛才能发挥效用,事实上,只要刑罚是适度的,即便轻缓也能起到抑制犯罪的作用。贝卡里亚曾精辟地指出:“一种正确的刑罚,它的强度只要足以阻止人们犯罪就足够了。”[26]其二,刑罚的强度因人而异。刑罚针对累犯加重可能是累犯的维持刑法所要求的正常行为的诱因(K)的降低,因此要加重刑罚刺激(V),才能保证刑罚之苦大于犯罪所乐。其三,刑罚强度因地而异。刑罚强度与某个地区公众对法律整体的心理感受性有关。比如在法治建设良好的德国,公民整体法律意识强,因此维持正常合法行为的驱力(D)就强,相应的刑罚强度(V)就应降低,无须动用重刑加强威慑强度。这也是当前德国刑罚适用率最高的是罚金刑的原因,但在我国是不可能实现的。其实,孟德斯鸠早就从生活经验层面深刻地指出,法律既与一国政体制度所能容忍的自由限度有关,亦与该国国民的宗教信仰、性格癖好,财富多寡、人口疏密、贸易兴衰、习惯偏好、乡风民俗有涉,是综合作用的结果。[4](8)其四,刑罚刺激强度(V)应控制在小于反应阈限的适度范围内。心理学实验表明,刺激强度与心理感觉休戚相关,倘若刺激强度超过反应阀的限度,必然引起疼痛,并破坏感觉系统的正常活动。[27]贝卡里亚对此也有深刻的洞见,“无论暴政多么殚精竭虑地翻新刑罚的花样,但刑罚终究超越不了人类器官和感觉的限度。”[26](54)综上所述,刑罚适度性是实现刑罚最佳效果的保障,刑罚强度的大小应始终根据人类的感觉系统动态调整。

(三) 刑罚的信度:必定性原则

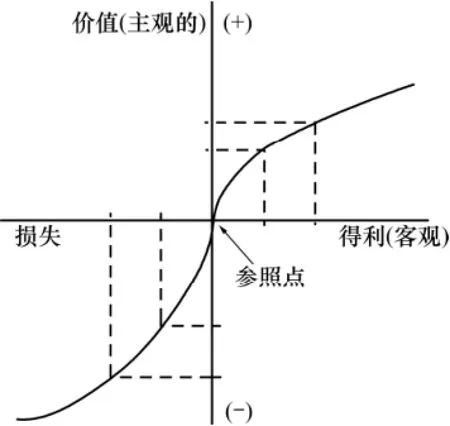

刑罚的必定性原则是指,任何犯罪都逃不脱刑罚制裁,刑罚是犯罪的必定结果。古今中外的先贤对刑罚的必定性原则早有精辟论述。如唐代学者沈颜提出:“夫赏罚者,不在乎必重而在乎必刑,必刑则虽不重而民戒,不刑则虽重而民怠。”[28]孟德斯鸠进而认为,腐败的滋生并非刑罚的宽和,而是对腐败行为的不加处罚。[4](8)以及列宁论述:“惩罚的防范作用,决不在于刑罚的残酷,而是在于有罪必究,重要的不是对犯罪行为处以重刑,而是要把每一桩罪行都揭发出来。”[29]但是,他们都未能对此剖析义理,阐明精要。其实,诺贝尔经济学奖得主Kahneman & Tversky提出的一个关于决策的描述性的框架,即前景理论⑤可以对此进行解读。图4呈现的是前景理论中的决策权重函数,这个函数的横坐标是客观的概率,而纵坐标是决策权重。从该图可知,当客观概率较低时,主观往往给出过高评价。换言之,小概率事件在权重函数中具有超决策权重,远远高于较高概率的事件的权重。例如,买彩票的时候,虽然中奖的概率极低,但是很多人都有认为中奖的概率较高的倾向。就刑罚而言,犯罪后逃脱刑罚处罚是小概率事件,但犯罪者却对此抱有较大期望。此外,权重函数蕴含着“确定效应”,是指当一事物从可能(设定其概率为95%)变为确定(即概率为100%),或者由可能(设定为5%)变为不可能(即概率为0)时,其对个体决策的影响要远远大于中间部分任何相应的变化(如从45%变为50%)。[30]根据权重函数中的“确定效应”我们可知,相较95%概率受惩罚但刑罚强度大的刑罚,犯罪人更有可能被那些 100%受惩罚但刑罚强度稍小的刑罚所威慑。正如菲利所说:“我们觉得法律效果不大的一个重要原因就是行为人想象有许多逃脱的机会。”[31]

图4 前景理论的价值函数

那么,实践中是否如此呢?霍金斯认为,被捕率和监禁率相较刑罚的严厉性与犯罪发生率有着更紧密的关联。[32]犯罪动机与犯罪行为的中介因素中侥幸心理起着重要作用。刑罚必定性可以增强犯罪与惩罚之间的联系,最小地减少犯罪人的侥幸心理,而侥幸心理的存在是对刑罚威慑力的最大损害。如果犯罪与惩罚的关联削弱,刑罚的预防效果将大打折扣。此时,即便刑法规定重刑,犯罪者也会在受惩可能性增大情况下,冒险一试,犯罪自然屡禁不止。[33]

(四) 刑罚的效度:认同性原则

刑罚的效度,是指刑罚的有效性。刑罚的有效性虽受制于刑罚的必定性、及时性、适度性等因素,但笔者认为,刑罚的生命在于公众认同,否则就有老鼠搬姜,劳而无用之虞。周光权教授深刻地指出,犯罪人乃公众一员,对其惩罚只有在获得公众认同的基础上才能得到民众支持,产生亲和力,否则悖离公众认同的惩戒必然成为公众眼中的异物,难言自愿遵 崇。[34]刑罚的认同性原则缘何(为何)如此重要?笔者认为有以下几个原因:其一,就刑罚的演进而言,无论是从残酷的死刑、肉刑的废除到监禁刑确立的发展脉络,还是从监禁刑走向非监禁刑的演进趋势,都体现了刑罚正在沿着一条轻缓化、人道化的方式前行。追根溯源,这一发生固然是多种因素交互作用、互为影响的结果,但笔者认为公众认同才是刑罚进化的社会心理基础,公众的刑罚认知、刑罚情感以及刑罚态度是刑罚得已进化的重要因素。正如有学者提出:“一般民众是影响刑罚进化的主体因素,而民众的感刑力是决定刑罚的必要条件。”⑥从事实角度来看,刑罚进化从根本上是沿着顺应公众心理需求,符合公众心理预期,得到公众心理认同的路径发展的。其二,从刑罚正当性的来源来看,“刑罚的判处是为了回应民众的期待,而不是对他们进行威吓。”[35]无论是报应论、预防论,还是一体论其实都在说明一个事实:刑罚的正当性必须以刑罚的公众认同为根基,无论是刑罚报应的情感需求以及刑罚预防犯罪的客观效果。这是因为“公众认同体现了一种深藏于集体潜意识中的正义情感,意味着,公众对犯罪与刑罚之间必然的、适当的对应关系的确信和对依刑法而作出的解决社会冲突的结论的服从与尊重,并能反过来为刑事判决提供正当性和合法性资源。”[36]可见,刑罚制裁如果得不到公众的认同,就有可能沦为实行暴政的工具,践踏人权的铁蹄,最终产生政权颠覆之恶果。其三,从刑罚制裁的目的来说,得到公众认同的刑罚执行方式才能引起公众的共鸣,进而主动遵守刑法。正如博登海默所指,法律规则的有效性在于法的遵守和实施的确保,倘若某一法律规则不合理或非正义,则无法期待人们主动遵守和有效实施。[37]因此,刑罚的实效不在于刑法规范的如何制定,而在于刑罚规范如何生于民心,长于民心。一言以蔽之,民众的认同和信服才是刑法发挥实效的有力保障,是遵崇刑法行为得以发生的主观根据。其四,从刑罚权威的树立来说,我们毋宁忘记的是,刑罚权威不是强权的外在威慑,而是源于公众内心的自愿尊崇。事实上,悖离公众意愿的刑法规范不管如何的逻辑严密,设计完美,都仅仅是光鲜的摆设而已,终将成为刑法历史长河中漂过的泡沫,毫无实效可言。法律的生命不在于逻辑,而在于经验。这种经验因承载着公众的意愿而生机盎然。就刑罚而言,“国家强制力仅是外在的,而来自人们内心的确信,才是最深刻、最有力量、最久远的保证。”[38]从这个层面上说,无论刑罚立法、司法以及执行都需要申彰公众意愿的核心地位,并在实践中一以贯之。唯此,刑罚规范才能契合公众内心“正义性”的价值期待,人们才会从心接受刑罚,刑罚亦能实现惩恶扬善,扶正祛邪的行为导引功能。刑事法律权威才能有效树立,刑事法治秩序方能如期而至。

注释:

① 其中,从1997—2011年间废除了4个罪名,所以是451个罪名。而从刑法修正案八到刑法修正案九中间增加了20个罪名,废除了嫖宿幼女罪,所以为470个罪名。

② 斯金纳箱,是新行为主义心理学的创始人之一的斯金纳为研究操作性条件反射而设计的实验设备。箱内放进一只白鼠或鸽子,并设一杠杆或键,箱子的构造尽可能排除一切外部刺激。动物在箱内可自由活动,当它压杠杆或啄键时,就会有一团食物掉进箱子下方的盘中,动物就能吃到食物。

③ 数据来源于中国历年《中国人口和就业统计年鉴》和《中国法律统计年鉴》等未考虑犯罪黑数刑事司法统计数据制作过程中人为干预等因素。

④ 反应阈限是指:恰能引起某种反应的临界状态,如反应势能在阈限以上时,反应就会发生。不相容反应是指:个体无法同时表现出的两种反应。

⑤ 前景理论是描述性范式最具有代表性的决策理论,它假设风险决策过程分为编辑和评价两个过程。在编辑阶段,个体凭借“框架”(frame)、参照点(reference point)等采集和处理信息,在评价阶段依赖价值函数(value function)和主观概率的权重函数(weighting function)对信息予以判断。在价值函数是经验型的,它有三个特征,一是大多数人在面临获得时是风险规避的;二是大多数人在面临损失时是风险偏爱的;三是人们对损失比对获得更敏感。具体内容可参见:庄锦英《决策心理学》,上海教育出版社,2006年版,第68-84页。

⑥ 感刑力是指感受刑罚的能力,具体来说是指某一法域的公众认知刑罚、感受刑罚的能力。具体参见:龙腾云:《刑罚进化研究》,法律出版社,2014年版,第204页。

[1] 林山田. 刑法通论(上册)[M]. 北京: 北京大学出版社, 2012: 51.

[2] 石聚航. 刑法谦抑性是如何被搁浅的?——基于定罪实践的反思性观察[J]. 法制与社会发展, 2014(1): 181-192.

[3] Andrew A shworth. Conceptions of over criminalization [J]. Ohio State Journal of Criminal Law, 2008(l5): 407-434.

[4] 孟德斯鸠. 论法的精神(上)[M]. 张雁深译. 北京: 商务印书馆, 2002: 154.

[5] 刘艳红. 我国应该停止犯罪化的刑事立法[J]. 法学, 2011(11): 108-115.

[6] 周详. “醉驾不必一律入罪”论之思考[J]. 法商研究, 2012(1): 138-139.

[7] 张红良. 从危险驾驶罪的司法实践看刑罚的理性适用[J]. 西南政法大学学报, 2015(3): 109-115.

[8] 何荣功. 自由秩序与自由刑法理论[M]. 北京: 北京大学出版社, 2013: 106.

[9] 王建今, 等. 现代刑法基本问题[M]. 台北: 台湾汉林出版社, 1981: 1.

[10] 箱田裕司. 认知心理学[M]. 宋永宁译. 上海: 华东师范大学出版社, 2013: 212.

[11] 周路. 当代实证犯罪学新编[M]. 北京: 人民法院出版社, 2004: 503.

[12] 罗杰·科特威尔. 法律社会学导论[M]. 潘大松, 等译. 北京: 华夏出版社, 1989: 163.

[13] 乐国安. 从行为研究到社会改造—— 斯金纳的新行为主义[M]. 武汉: 湖北教育出版社, 1999: 226-228.

[14] John O Cooper. 应用行为分析[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2012: 358.

[15] Jonathan Simon, “Sanctioning government: Explaining America’s Severity Rovolution” [J]. University of Miami Law Review, 2001, 56(1): 217-219.

[16] 姜文秀. 美国监禁刑之高监禁率现状研究[J]. 河南社会科学, 2011(1): 109-113.

[17] 韩铁. 二十世纪后期美国刑罚领域的“严厉革命”[J].历史研究, 2012(6): 113-131.

[18] 罗豪才, 董云虎. 中国人权年鉴 2006—2010年[M]. 长沙: 湖南大学出版社, 2012: 663.

[19] 梁根林. 刑罚威慑机制初论[J]. 中外法学, 1997(6): 98-106.

[20] 蔡道通. 刑罚的限度性与改造教育目的——毛泽东刑罚哲学思想初探[J]. 毛泽东思想研究, 2004(2): 73-76.

[21] 陈忠林. 刑法的界限——刑法第1~12条的理解、适用与立法完善[M]. 北京: 法律出版社, 2015: 13.

[22] 西原春夫. 刑法的根基与哲学[M]. 顾肖荣, 等译. 北京: 法律出版社, 2004: 4.

[23] 陈忠林. 刑法散得集Ⅱ[M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2012: 33.

[24] 于爱荣. 矫正技术原论[M]. 北京: 法律出版社, 2007: 182.

[25] 车文博. 西方心理学史[M]. 杭州: 浙江教育出版社, 1998: 386.

[26] 贝卡里亚. 论犯罪与刑罚[M]. 黄风译. 北京: 中国法制出版社, 2005: 59.

[27] 叶奕乾, 何存道, 梁宁建. 普通心理学(第四版)[M]. 上海: 华东师范大学出版社, 2010: 65.

[28] 甘雨沛. 刑法学专论[M]. 北京: 北京大学出版社, 1989: 467.

[29] 列宁. 列宁全集[M]. 北京: 人民出版社, 1984: 364.

[30] Hahnemann D. Tversky A. Choices, values, and frames [J]. American Psychologist, 1984, 39(4): 341-350.

[31] 菲利. 犯罪社会学[M]. 郭建安译. 北京: 中国人民公安大学出版社, 2004: 187.

[32] 霍金斯, 阿尔珀特. 美国监狱制度——刑罚与正义[M]. 孙晓雳, 林遐译. 北京: 中国人民公安大学出版社, 1991: 184.

[33] 李少平. 行贿犯罪执法困局及其对策[J]. 中国法学, 2015(1): 5-24.

[34] 周光权. 论刑法的公众认同[J]. 中国法学, 2003(1): 116-121.

[35] 陈金林. 积极一般预防理论研究[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2103: 230.

[36] 向朝阳, 李平. 法治探索与法律实践[M]. 成都: 四川大学出 版社, 2009: 469.

[37] 博登海默. 法理学: 法律哲学与法律方法[M]. 邓正来译. 北京: 中国政法大学出版, 1998: 359.

[38] 信春鹰, 李林. 依法治国与司法改革[M]. 北京: 中国法制出版社, 1999: 35.

[编辑: 苏慧]

Reflection on the phenomenon of “penalty generalization” in social governance: Based on the perspective of empirical study

XU Wei

(School of Law, Southwest University of Political Science, Chongqing 401120, China)

At present, the phenomenon of penalty generalization is frequently seen in criminal judicial practice, such as the inconstancy of the number of crimes, cases of first instance unabated, and the increasing number of criminals. Penalty generalization, stressing law expansion, highlighting the heavy penalty deterrent, and insisting on the power of deterrent based on the public intention, is therefore unable to be recognized by the public and is barely satisfactory in preventing and suppressing ill occurrences as well as decreasing the crime rate. The criminal law is a way of seeing eye to eye, and its severity and cruelty determine that it is applicable and suitable for the public will, is in line with the needs of the public, and is based on the positive psychological effect. Specifically, the breadth of the penalty should insist on compulsory principle, applied only when people are unwilling but have no other alternative; the strength of the penalty should follow the moderation principle, which means that penalty should be measured in moderation when it is larger than the stimulus response valve limit; reliability of penalty should uphold the necessity principle, set in line with the prospect theory; and the validity of penalty should abide by the identity principle, implemented in accordance with the wishes of the public.

panalty generalization; social governance; crime rate

D914

A

1672-3104(2016)03-0047-09

2015-12-04;

2016-01-16

国家社会科学基金项目“社会转型期群体性事件的心理疏导与犯罪防范对策研究”(11BFX104);重庆市研究生科研创新项目“刑民界限新论——基于刑法不得已原则的视角”(CYB14025)

徐伟(1987-),男,江苏常州人,西南政法大学刑法学2014级博士研究生,主要研究方向:犯罪心理学,刑罚心理学