“认知税”:贫困研究的新进展

丁建军

(吉首大学商学院,湖南吉首,416000;武陵山片区扶贫与发展协同创新中心,湖南吉首,416000)

“认知税”:贫困研究的新进展

丁建军

(吉首大学商学院,湖南吉首,416000;

武陵山片区扶贫与发展协同创新中心,湖南吉首,416000)

“认知税”是贫困情境对决策过程中认知资源的损耗,也是贫困者短视、缺乏追求以及对机会不敏感,进而陷入持续贫困、代际贫困的重要原因。本文总结了“认知税”概念的理论基础、“认知税”的贫困形成机制以及“认知税”视角下的扶贫干预建议。文章指出非理性决策认知三原则是“认知税”贫困解读的理论基础,认知资源消耗、贫困思维模式与社会资本税缴纳是“认知税”视角下贫困的成因,而最小化认知资源消耗、改变贫困思维模式和重视社会环境的影响则是“认知税”视角对扶贫干预的贡献。

“认知税”;贫困情境;持续贫困;扶贫干预

一、引言

贫困是人类社会发展一个永恒的主题,也是一种易于从感性上直觉但很难从概念上抽象界定的复杂社会现象。不同的历史时代、社会制度和经济背景下,贫困的特征大不相同。同时,不同政治信仰、价值观念、社会身份、知识背景的人,对贫困的理解和评价也大不相同。深入的探讨,从收入贫困到能力贫困、权利贫困,从绝对贫困到相对贫困,从客观贫困到主观贫困,从单一维度的贫困到多维贫困,贫困的内涵被不断挖掘和深化。经济学、社会学、政治学、发展学、人类学、生态学等均从自身学科的角度提出了大家所熟知的贫困理论,如收入贫困论、资产贫困论、社会排斥论、文化贫困论、能力贫困论、权利贫困论、多维贫困论、生态贫困论等。①虽然贫困本身是一个超越学科的问题,但研究者们的学科专业背景总是潜移默化地影响着他们对贫困的理解,不过,这些来自不同学科的贫困解读对于把握贫困这一复杂社会存在的本质是非常必要的,也是相互补充的,毕竟贫困县具有多维属性,而不同学科背景的研究者对自己所熟悉的贫困属性更为敏感,理解也更为深刻。

然而,上述贫困理论已完全揭示贫困的本质了吗?贫困的维度是否都得到了关注和阐释呢?我们真正理解了贫困吗?《2015年世界银行报告:思维、社会与行为》给了我们答案,该报告从理解和改变人的行为,尤其是基于心理、社会和文化因素对人的决策和行为影响方面为理解贫困提供了新的思路。报告认为,“贫困不单纯是缺钱,那种持续的、日复一日的与贫困紧密相连的艰难决策相当于对穷人的心理和社会资源征税,这种税加剧了认知的负担进而导致穷人做出产生持久贫困的相关决策。”这种“加剧认知负担的税”被称为“认知税”(cognitive tax)。[1]显然,“认知税”对贫困的解读与现有贫困理论均不相同,它从穷人的决策过程切入,对“穷人为什么一直穷”“穷人的代际传递”等给出了全新的诠释,也为“干预贫困”、实施反贫困措施提供了新的理论支持。鉴于此,本文将从“认知税”贫困解读的理论基础、“认知税”对贫困成因的解释以及“认知税”视角下的反贫困措施三个方面阐释“认知税”这一贫困研究的新思维,并希望为当前国内正在实施的“连片扶贫”“精准扶贫”战略提供不同的参考和借鉴。

二、“认知税”的理论基础

“认知税”是一种隐喻,以表示穷人在决策制定过程中由于受贫困情境(context of poverty)的影响,使得决策更加短视[2]、丧失追求和对机会不敏感[3],以及由于缺乏特定的物质和社会基础设施支撑而消耗的额外认知资源[4]等,这就好比对“认知”征税,进而扭曲了决策行为,产生了将导致永久贫困的决策,如借款太多、储蓄太少、健康和教育投资不足以及对那些支持他们的项目和政策“视而不见”等。显然,“认知税”视角并不认为贫困是穷人的价值观偏差、性格缺陷和贫困文化[5]所致,也不是因为穷人认识不到教育等投资的价值,相反,它提出了一种新的假说——贫困情境影响了穷人的决策,即穷人和其他人一样在决策制定过程中受特定认知、心理和社会因素的制约,但贫困情境干扰和影响了这一过程[2, 6],使其决策变得“不够合理”。

与现有的贫困理论不同,“认知税”贫困解读的学科依托是心理学、社会学、行为学等,其理论基础则是“非理性”的人类决策过程。传统的发展经济学和实践者们认为,人类决策中的“非理性”因素是无法捉摸的,并且可以通过很多人的互动(如市场互动)而相互抵消。然而,事实并非如此,心理、社会和文化因素对人的决策和行为有着极其重要的影响。许多经验文献[7-13]证明人类决策过程是一个在一定心智模式下社会性地自动思考的过程,即人类决策并不是“完全理性”的,而是遵循三个基本原则,即自动思考(thinking automatically)、社会性思考(thinking socially)和基于心智模式思考(thinking with mental models) 原则。

自动思考原则。心理学家将人们的决策方式分为两种,一种是快速、自动、不费力的联想式,另一种是缓慢、分析性、竭力的深思式,前者属于自动思考,后者属于分析思考。[14]大多数人都认为自己的主导思考模式是分析思考,但实际上自动思考往往以非常强大甚至决定性的方式影响着人们的大多数判断和决策。Gilovich,Griffin and Kahenman[15]和Goldstein[16]曾强调人们的实际决策从来不像经济学模型所假定的那样要全面思考所有的信息和环境线索并对未来进行长远考虑(分析思考),原因是要么不可能拥有完全的信息,要么就是所拥有的信息超出了他们的处理能力。事实上,大多数人在大多数时候都不会意识到影响其做出决策的诸多因素,越是在“艰难”的情境下越是如此,他们应用自己对世界的假设来填补缺失的信息,根据自动涌入头脑的联想和信仰体系来判断和评估当前的状况。显然,这种“简化”问题的自动思考方式不可避免地犯下错误。

社会性思考原则。人是社会性动物,人的社会性(人们相互关注和关联的倾向)使人的决策行为更为复杂。人们在决策时会受社会偏好、社会网络、社会身份和社会规范的影响。比如,他们会关心周围的人在做什么,会在意自己是否融入了群体,有时甚至无意识地模仿他人的行为。因而,将决策者与其所处的环境分隔开来分析决策者的决策行为通常无法真正理解决策者的决策过程。一些看似荒诞的决策放到特定的社会情境下却是“理所当然”的选择,这就是当群体行为影响个人偏好、个人偏好又组合成群体行为时所产生的不明智甚至破坏性协调行动的结果。故认识到人们决策的社会性并且在政策设计时将人的社会性考虑在内,不仅能加深对贫困的理解也能形成更有效的贫困干预方案。

基于心智模式思考原则。该原则认为人不是对客观经验做出反应,而是对他们头脑中所理解的经验做出反应,人们在构建对经验的理解时,会使用心智模式所提供的解释框架,同时,人们通常拥有大量且相互矛盾的心智模式,而使用不同的心智模式可以使人联想到不同的事物,进而产生不同的理解。心智模式来自于社会交往中的认知,即通常所说的“文化”,它集中反映了人们行动和选择时使用的各种相互关联的概念、分类、身份、原型、刻板印象、因果推断和世界观等指导人行动的工具。[17]心智模式和社会信仰、习俗等深深植根于人的头脑中,并塑造成为用来做决定的证据、意识形态和愿望的“常识”。[18-19]因而,要想在心智模式被内化的情况下改变人们的决策,不仅需要影响个人的认知决策,还需要影响决策者所处社区的社会习俗和制度等,或者说要改变人们决策时使用的“心智模式”。

三、“认知税”对贫困成因的解释

基于心理学、社会学和行为学等对人类非理性决策过程的理解,贫困情境可以从三条途径影响决策过程进而扭曲决策行为导致持续贫困,或者说,“认知税”在解释贫困成因时有三种具体的表现形式。

(一) 贫困情境消耗认知资源

贫困的物质剥夺属性很早就得到了贫困研究者们的关注,形成了诸如收入贫困论、资产贫困论等贫困理论。不过,由于物质剥夺带来的“认知负担”则一直被忽视。试想一下,如果一个人长期处于缺衣少食,整天想着偿还债务、住所漏雨、饮用水不安全等的情境下,他的决策会是怎样的呢?显然,这种稀缺状态或者需求的缺口会增加“认知负担”进而影响决策,这种影响绝不只是资金限制那么简单。特别地,它将使决策者更加关注眼前的问题而忽视未来的需要,即使决策者更加“短视”。[2]例如,当穷人必须将他的认知资源用于处理诸如偿债、确保小孩安全等与贫困密切相关的事情时,他们几乎不会去思考那些怎样使工作更有效率或者及时地进行教育和健康投资的问题,即便这些方面对于穷人摆脱贫困十分重要或者有效。

为了进一步证实贫困情境对认知资源的消耗,研究者们做了大量的实验。其中,一个典型的案例是印度甘蔗种植户收获季前后的认知测试实验。甘蔗一年收获一次,在收获之前种植户没有收入,处境十分贫困,收获之后状况明显改善,压力大大减小。基于执行能力和流体智力(executive function and fluid intelligence)的认知测试实验表明,甘蔗收获前后完全相同的测试中,种植户的测试得分存在显著差异,之前的表现比之后的表现要糟糕得多。并且,这一结果不能被收获前后种植户的营养状况、体能状况、生物应力以及收获季后对测试更熟悉等因素加以解释。因而,一个合理的解释便是收获季之前的经济压力(贫困状态)消耗了部分认知资源,从而使种植户在测试中表现较差,并且研究者们推算出这一认知资源的消耗量相当于一整夜没睡觉所损失的认知资源的 3/4。[20]其他众多的自然实验和实验室实验研究也证明,不论是印度的农民还是美国的低收入者(贫困线比低收入国家高得多),财力困境都会明显减弱其认知能力和执行能力,影响他们的决策行为,进而无法做出“明智”的决策。[20-21]

(二) 贫困情境生成贫困思维模式

“他们帮你的时候就像对待乞丐一样待你”,很多穷人对待别人的帮助持这样的心态。[20]为什么会这样呢?那是因为贫困处境会使穷人形成一种对世界及其自身定位的特定认知模式。比如,他们会觉得自己缺乏竞争力、不被尊重,对改善生活不抱希望等。这些想法阻碍了穷人利用经济发展良机,进而错失摆脱贫困的机会。[3, 22-23]

大量的经验研究支持贫困和缺乏激情之间有着显著的相关关系。世界价值观调查项目(the World Values Surveys)的数据表明,无论是跨国比较还是国内跨地区比较,低收入者都有更高的倾向认为“生活没有意义”,觉得未来太不确定还不如“当一天和尚撞一天钟”,并且拒绝尝试和冒险。Guyon and Huillery关于法国低收入人群的研究则表明在有着相同学业表现的大学生中,家境较差的学生比家境好的学生决定从事学术研究和就业的热情更低。不过,这些经验研究有由于内生性问题而导致实证结果不可信赖的嫌疑。为了规避内生性问题,研究者们应用外部经济冲击等自然实验进行稳健性研究,结果仍然支持低收入者对于外部机会相对缺乏热情的结论。[24]如 Guiliano and Spilimbergo研究发现,在美国和其他37个不同的国家中,年龄为18~25岁之间且经历过经济大萧条的人相信“通过自己的努力就能取得成功”的概率要更低,也就是说“贫困境况”降低了他们对生活的信心和追求成功的激情。[25]

近期的实验研究则表明,通过改变穷人对自己的看法进而改变贫困思维模式能改变家境不好的学生在学校的表现以及提升穷人对反贫困项目的兴趣。比如,Cohen and others对美国七年级学生应用自我肯定法(及时肯定自己的价值和增强自信)的干预实验研究显示,这种自我肯定干预有助于缩小贫困学生与其他学生在学习成绩上的差距,如在八年级的时候,那些非裔美国学生尤其是原来成绩不好的学生留级的概率明显下降了,[26-27]但类似的自我肯定干预实验对富人的认知能力提升并不起作用。[28]这表明,自我肯定干预有助于减少“贫困烙印”的“认知扭曲”,而不是简单地提升一般的自信。

(三) 贫困情境产生社会资本税

在贫困情境下,正式制度通常不健全,非正式制度或社会习俗发挥了重要的作用。例如,由于正式的社会保险和信用借贷覆盖有限,穷人在收入受到冲击的时候,通常只能求助于家庭成员、亲戚、邻居以及其他诸如葬礼协会或“循环信贷池”(rotating pools of credit)之类的社会群体,通过向他们借贷以避免自己的消费急剧下降。[29-30]同时,这也意味着在这一社会网络中必定有些人为了帮助他人渡过难关而有所“付出”,这一“付出”则相当于缴纳了一种税费,投资于社会资本,以便自己下一次遭遇难关时换取别人的 帮助。

这一形式的社会资本在正式保险制度和信贷市场极不发达的贫困地区对提升穷人的社会福利有重要作用。同时,穷人投资于这类社会资本也相当于缴纳了一种税,我们姑且将其称为“社会资本税”。那么,这一形式的社会资本税是有效率的吗?是否存在更好的替代方案呢?Baland,Guirkinger and Mali对喀麦隆的微观金融网络的研究发现,20%的人借款仅仅是为了传递自己没有钱可以借给亲戚和朋友的信号。[31]这一结论在肯尼亚的一个“藏钱游戏”的实验中得到印证,参加实验的妇女都愿意为了保住自己的收入而把一部分钱“藏”起来,并且这一倾向在有亲戚参与时显得更为强烈[32]。显然,这表明人们并不乐意缴纳“社会资本税”,尤其是那些经常需要“付出”的人,很多时候是不得已而为之。②而在肯尼亚的另一个实验发现,用带有挂锁的铁盒储蓄用于特定目的的部分收入能够提高那些在社会网络中必须帮助他人的人的储蓄,这相比于缴纳社会资本税而言是一种更有效率的方式。实验中,人们被提供4种类型的储蓄产品以增加预防性保健支出和应对紧急健康问题的储蓄等,一个铁盒配一把挂锁和钥匙,其中,一个上了锁但没有钥匙的铁盒用于储蓄只能用于预防性保健支出的部分收入,一个健康储蓄账号只能用于应对紧急健康问题,而循环储蓄和信贷协会的成员则按大家预先制定的规则定期供款并轮流接收资金。项目实施后参与率不断提高,参与项目的人都获益明显,特别是社区中那些经常“付出”帮助但没有得到任何回报的人受益最多。[33]可见,社会资本税的代价不容忽视,一方面它并不是一种高效的提升穷人福利的方式,另一方面,它“绑架”了所有的人,特别是牺牲了那些经常“付出”的人的投资机会。

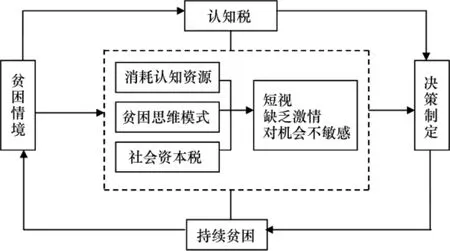

综上,我们可以将“认知税”的贫困作用机制总结如图1所示:

不难发现,“认知税”概念从行为心理学的角度阐释了贫困的形成机制,即贫困情境产生了广义的“认知税”,具体包括认知资源消耗、贫困思维模式、社会资本税,这种“税”导致穷人更加短视、缺乏激情、对机会不敏感,使穷人的决策偏离非贫困情境下的正常决策,如储蓄太少、教育和健康投资不足等,于是穷人陷入持续贫困。因而,穷人要摆脱持续贫困的“贫困陷阱”,对这一决策过程加以干预,降低甚至完全抵消“认知税”的影响是非常必要的。

四、“认知税”视角下的反贫困建议

正如前文所阐释的“认知税”视角为理解贫困(尤其是持续贫困、代际贫困)提供了新的思路,指出贫困情境对穷人的影响远不止“物质剥夺”那么简单,它还对穷人的认知能力产生了制约。因而,在扶贫干预的时候,除了熟知的“物质帮扶”之外,基于认知决策过程给予扶贫干预也必不可少,并且关键是最小化“认知税”。具体地,有如下三点干预建议。

(一) 最小化认知资源消耗

在每个人的决策中,“认知预算”(cognitive budgets)都是有限的,而贫困情境通常会使这一预算更紧。虽然扶贫项目和政策一般不会让穷人在金钱上感觉更穷,但有时却无意间对穷人征收了“认知税”,致使扶贫干预成效不理想。[21]总体而言,有三种途径可以降低认知资源消耗,使穷人有足够的“认知空间”(cognitive space)以做出对他们自己而言最好的决策。

图1 基于决策过程的“贫困陷阱”机理图

一是简化获取服务和受益的程序。很多扶贫项目为了识别需要帮扶的人,通常会设计一些程序,如从填写相关表格到了解项目的实施细则等,这些相对于参与该项目将获得丰厚的长期受益而言微不足道的交易成本,却往往可能使穷人“望而却步”。相反,只需对项目的申请程序进行适当简化和调整,比如上门服务、专人指导和帮助穷人申请、简化实施规则等都能有效提高穷人的参与率[34-35]。当然简化程序并不是说识别穷人不重要,或者说穷人应该自动地被纳入特定反贫困项目中。简化程序的目的在于尽可能地降低穷人参与项目的障碍,特别是了解和申请项目决策的认知障碍。具体的做法是对比不同的申请程序方案,在项目实施前让设计者自己亲身体验申请过程,找出最具启发性且简单易行的程序。

二是扩大帮扶干预的选择标准,特别是,应将“认知资源”作为基本依据而不只是财富和支出。虽然绝对贫困户受认知资源消耗、社会资本税等“认知税”影响的概率更大,但其他的相对贫困群体在“认知资源”较低或决策所需“认知资源”较高的情境下,也容易做出不合理的决策。此时若给予适当干预帮助其做出合理决策将会使他们很受益。比如,农民等职业群体一年内获得收入的时点就一两次,在这些时点上由于金钱压力相对较小,认知资源相对充裕。因而,一些需要较多认知资源进行决策的帮扶项目可以选择这一时机实施,如教育和健康投资项目等。大量的实证研究表明,选择适当的干预时机确实有利于提升帮扶项目的效率。[36-37]此外,值得注意的是政策制定者不能盲目地将所有收入波动的情境都作为干预的目标,而要看这些波动产生的金融压力能否干扰“认知资源”,事实上有些暂时的收入波动并不会进一步产生“认知税”。

三是用好现有反贫困政策工具对认知和心理方面的正向影响,如缓冲经济波动和改善基础设施的措施等。正如前文阐释的经济压力或集中关注增加收入会对人的认知能力和把握机会的能力产生很大影响,那么,这是否意味着减少经济波动或直接降低环境的认知需求可以释放认知资源或增强利用经济机会的信心呢?虽然,目前对这一方面的研究还比较少见,不过,田野实验表明这些干预至少让干预对象自我感觉到精神福利(mental well-being)得到了改善。如摩洛哥的一个自来水供应项目节约了当地居民至少80%的用于寻找饮用水的时间,虽然他们的用水支出增加了 500%且对他们的健康没有任何改善,但是他们仍大都认为自己的生活比以前有了很大的改善,表现出更高的满意度。[34]类似地,在肯尼亚一笔较大金额的一次性现金转移支付减轻了帮扶对象的抑郁症状,并且在约 4个月内精神压力明显减小。可见,减少经济波动和改善基础设施的现有反贫困措施对降低认知资源消耗也是有益的。

(二) 转变贫困思维模式

贫困情境会使穷人产生一种难以认识到自身潜力和不主动把握有利机会的消极认知模式,因而,通过干预使其改变这一认知模式就显得很重要。具体的做法大体上有以下方式:一是在实施帮扶干预时通过干预项目的命名以及帮扶对象的称谓传递更积极和肯定的信息,如将“需要帮助的家庭”称作“在行动的家庭”,将“贫困卡”转换成“机会卡”等。二是直接给予生产性资产以及现金支持,或者关注穷人申请参与干预项目决策时的自我认知并避免对其造成伤害。例如,培训社会福利部门和失业救济部门的工作人员,让其杜绝使用可能会让帮扶对象感到尴尬、羞愧的语言和态度等。Perova and Vakis关于秘鲁的一项研究表明,受益者在健康中心填写现金转移支付项目申请表时经常会感觉受到了侮辱,原因是为他们提供服务的人会让他们比其他的病人等更久并且公开他们得到政府资助的信息。[6]三是在项目正式实施前通过小规模实验来观察帮扶对象对项目设计以及具体操作过程的反应和实际成效。例如,英国政府的“行为观察研究团队”(the Behavioural Insights Team)先在某一就业中心测试诸如优点的自我肯定、富有表现力的写作等干预措施对失业者远离失业救济金而积极寻找工作是否有成效,在取得初步成效的基础上将其在更大区域进行推广。

(三) 重视社会环境的影响

“近朱者赤,近墨者黑”,环境对扶贫干预成效的取得也有着重要影响。前面的分析表明,思维的社会性是使得环境的影响如此重要的原因。因此,在扶贫干预中充分发挥思维社会性的积极效应、避免其消极效应则是扶贫干预项目设计中应遵循的原则。目前的干预实践中大致有以下几种做法。一是将穷人从他当前居住地搬迁的极端干预方式。比如,在美国实施了一个叫“向机会挺进计划”(the Moving to Opportunity Program)的大规模实验项目,让贫困家庭迁移到一个非贫困社区租房居住。实验结果显示在10~15年后,即便成人的收入、就业和对社会福利的依赖没有发生改变,但他们的身体和精神健康及主观福利都得到了改善。[38]不过,对小孩的影响则复杂得多,且对男女性的影响也不一样[39-40]。二是将人们从其不乐意缴纳“社会资本税”的社会网络中解脱出来。例如,在肯尼亚的一个项目中,为穷人提供难以分享的储蓄选择,每个储蓄账号明确用于特定目的,这种方式有助于拒绝朋友和亲戚的要求,在一定程度上缓解了缴纳“社会资本税”的负担,不过,不缴纳“社会资本税”也带来了一些负面影响,这种干预方式最终是否改善了穷人的福利仍需要进一步的经验检验。[34]三是发挥社区意见领袖的示范效应。尼加拉瓜的一个反贫困项目的研究表明,当帮扶对象所在社区德高望重的人参与项目时项目实施的成效更显著,这是因为与社区意见领袖、主要受益者的互动使项目的参与率大大提高,而且意见领袖的示范效应能引导项目按照事先设计的路线执行。

五、结语

“认知税”贫困解读为理解贫困以及扶贫干预提供了一种新思维,即从心理学、社会学和行为学所推崇的人类“非理性”决策过程切入来解释贫困的成因和提出干预贫困的策略,这与以往的贫困理论从“贫困主体”(贫困者的特质)、“贫困客体”(贫困的外部环境和客观表现)来研究贫困都不同。它将贫困情境对决策过程中自动思维、社会思维和心智模型思维产生的影响抽象为“对认知征税”,在税收的扭曲效应下,穷人的决策偏离非贫困情境下的合理决策,如储蓄太少、教育和健康投资太少等,进而陷入持续贫困的陷阱。显然,这是一个“贫困主体”(贫困者的主观决策)与“贫困客体”(贫困情境)有机互动的过程,是对现有贫困理论的补充和发展。然而,“认知税”的相关研究仍然是一个新的研究领域,还没有形成系统化的理论。怎样的项目设计能够帮助穷人开发复杂决策所需的认知空间和提升利用机会的动力和激情等的经验证据仍然薄弱,如何优化扶贫干预项目使其充分发挥降低收入贫困和减缓“认知资源”损耗之间的互补作用以及两者之间的互补潜力究竟有多大等还没有得到很好的论证。不过,即便如此,“认知税”贫困研究视角已为贫困研究开辟了一条新的路径,贫困研究者和政策制定者们将从扶贫干预与贫困者决策制定所需认知资源之间关系的探讨中得到更多的启发,设计出更有效的扶贫干预措施。

注释:

① 鉴于篇幅和研究的侧重点,本文不对贫困的现有研究做详细的回顾和介绍,可参考王小林(2012)关于“贫困概念的演进”以及田宇、丁建军(2016)“贫困研究的多学科差异与融合”以及大量的贫困研究综述文献。

② 不“付出”也是有代价的,被认为不愿意履行社会义务,在可能需要帮助的时候得到不到他人的支持,甚至自己家的财物被盗窃等。

[1] World Bank Group. World Development Report (2015): Mind, Society and Behavior [M]. Durham: Duke University Press, 2014: 23.

[2] Mullainathan, Sendhil, Eldar Shafir. Scarcity: Why Having Too Little Means So Much [M]. New York: Times Books, 2013: 146.

[3] Appadurai, Arjun. The capacity to aspire: culture and the terms of recognition [C]// Vijayendra Rao and Michael Walton. Culture and Public Action.Washington, DC: World Bank; Palo Alto, CA: Stanford University Press, 2004: 77.

[4] Banerjee, Abhijit, and Sendhil Mullainathan. Limited attention and income distribution [J]. American Economic Review, 2008, 98(2): 489-493.

[5] Narayan, Deepa, Lant Pritchett, etc. Moving Out of Poverty: Success from the Bottom Up [M]. Washington, DC: World Bank and Palgrave Macmillan, 2009:45.

[6] Perova, Elizaveta, and Renos Vakis. Improving gender and development outcomes through agency: Policy lessons from three peruvian experiences [R]. Report 79713. Washington, DC: World Bank, 2013.

[7] Bettinger, Eric P. Bridget Terry Long, Philip Oreopoulos, etc. The role of application assistance and information in college decisions: Results from the H&R Block FAFSA Experiment [J]. Quarterly Journal of Economics, 2012, 127(3): 1205-1242.

[8] Duflo, Esther, Michael Kremer, etc. Nudging farmers to use fertilizer: Theory and experimental evidence from Kenya [J]. American Economic Review, 2011, 101(6): 2350-2390.

[9] Beaman, Lori, Raghabendra Chattopadhyay, etc. Powerful women: Does exposure reduce bias [J]. Quarterly Journal of Economics 2009, 124(4): 1497-1540.

[10] Beaman, Lori, Esther Duflo, etc. Female leadership raises aspirations and educational attainment for girls: A policy experiment in India [J]. Science, 2012, 335(6068): 582-586.

[11] Habyarimana, James, William Jack. Heckle and chide: Results of a randomized road safety intervention in Kenya [J]. Journal of Public Economics, 2011, 95(11): 1438-1446.

[12] Allcott, Hunt. Social norms and energy conservation [J]. Journal of Public Economics, 2011, 95(9): 1082-1095.

[13] Allcott, Hunt, Todd Rogers. The short-run and long-run effects of behavioral interventions: Experimental evidence from energy conservation [J]. American Economic Review, 2014, 104(10): 3003-3037.

[14] Kahneman, Daniel. Maps of bounded rationality: Psychology for behavioral economics [J]. American Economic Review, 2003, 93(5): 1449-1475.

[15] Gilovich, Thomas, Dale Griffin, etc. Heuristics and Biases: the Psychology of Intuitive Judgment [M]. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2002:139.

[16] Goldstein, Daniel G. Heuristics [C]// Peter Hedström and Peter Bearman. The Oxford Handbook of Analytical Sociology. Oxford, U.K.: Oxford University Press, 2009: 206.

[17] DiMaggio, Paul. Culture and cognition [J]. Annual Review of Sociology, 1997, 23(1): 263-287.

[18] Bourdieu, Pierre. Outline of a Theory of Practice [M]. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 1977: 27.

[19] Kleinman, Arthur. What Really Matters: Living a Moral Life amidst Uncertainty and Danger [M]. Oxford, U.K.: Oxford University Press, 2006: 89.

[20] Mani, Anandi, Sendhil Mullainathan, etc. Poverty impedes cognitive function [J]. Science, 2013, 341(6146): 976-980.

[21] Shah, Anuj, Sendhil Mullainathan, etc. Some consequences of having too little [J]. Science, 2012, 338(6107): 682-685.

[22] Ray, Debraj. Aspirations, poverty, economic change [C]// A. Banerjee, R. Bénabou, and D. Mookherjee. Understanding Poverty. Oxford, U.K.: Oxford University Press, 2006: 158.

[23] Haushofer, Johannes, and Ernst Fehr. On the psychology of poverty [J]. Science, 2014, 344(6186): 862-67.

[24] Guiliano, Paola, Antonio Spilimbergo. Growing up in a recession [J]. Review of Economic Studies, 2014, 81(4): 787-817.

[25] Cohen, Geoffrey L, Julio Garcia, etc. Reducing the racial achievement gap: A social-psychological intervention [J]. Science, 2006, 313(5782): 1307-1310.

[26] Cohen, Geoffrey L, Julio Garcia, etc. Recursive processes in self-affirmation: intervening to close the minority achievement gap [J]. Science, 2009, 324(5925): 400-403.

[27] Hall, Crystal, Jiaying Zhao, etc. Self affirmation among the poor: Cognitive and behavioral implications [J]. Psychological Science, 2013, 25(2): 619-625.

[28] Townsend, Robert M. Consumption insurance: An evaluation of risk-bearing systems in low-income economies [J]. Journal of Economic Perspectives, 1995, 9(3): 83-102.

[29] Jalan, Jyotsna, Martin Ravallion. Are the poor less well insured? Evidence on vulnerability to income risk in rural China [J]. Journal of Development Economics, 1999, 58(1): 61-81.

[30] Baland, Jean-Marie, Catherine Guirkinger, etc. Pretending to be poor: Borrowing to escape forced solidarity in Cameroon [J]. Economic Development and Cultural Change, 2011, 60(1): 1-16.

[31] Jakiela, Pamela, Owen Ozier. Does Africa need a rotten kin theorem? experimental evidence from village economies [J]. Review of Economic Studies, 2016, 83(1): 231-268.

[32] Dupas, Pascaline, Jonathan Robinson. Why don’t the poor save more? Evidence from health savings experiments [J]. American Economic Review, 2013, 103(4): 1138-1171.

[33] Devoto, Florencia, Esther Dulfo, etc. Happiness on tap: Piped water adoption in urban Morocco [J]. American Economic Journal: Economic Policy, 2012, 4(4): 68-99.

[34] Aizer, Anna. Public health insurance, program take-up, and child health [J]. Review of Economics and Statistics, 2007, 89(3): 400-415.

[35] Hastings Justine S, Jeffrey M. Weinstein. Information, school choice, and academic achievement: Evidence from two experiments [J] Quarterly Journal of Economics, 2008, 123(4): 1373-1414.

[36] Barrera-Osorio, Felipe, Marianne Bertrand, etc. Improving the design of conditional cash transfer programs: Evidence from a randomized education experiment in Colombia [J]. American Economic Journal: Applied Economics, 2011, 3(2): 167-195.

[37] Evans David K. Stephanie Hausladen, Katrina Kosec, etc. Community-based conditional cash transfers in Tanzania: Results from a randomized trial [R]. Washington, DC: World Bank, 2014.

[38] Ludwig Jens, Greg J. Duncan, etc. Neighborhood effects on the long-term well-being of low-income adults [J]. Science, 2012, 337(6094): 1505-1510.

[39] Kling, Jeffrey R, Jeffrey B., etc. Experimental analysis of neighborhood effects [J]. Econometrica, 2007, 75(1): 83-119.

[40] Kessler, Ronald C, Greg J., etc. Associations of housing mobility interventions for children in high-poverty neighborhoods with subsequent mental disorders during adolescence [J]. Journal of the American Medical Association, 2014, 311(9): 937-948.

[编辑: 胡兴华]

Cognitive Tax: Recent progress of poverty research

DING Jianjun

(School of Business, Jishou University, Jishou 416000, China; The Collaborative Innovation Center of Poverty Alleviation and Development in Wuling Mountain Area, Jishou 416000, China)

Cognitive Tax refers to the wear and tear of cognitive resources that arises in the context of poverty in decision-making, and is caused by the short sight, lack of pursuits, and insensitivity to opportunities of the poor, which further lead to constant and intergenerational poverty. The present essay summarizes the theoretical basis of Cognitive Tax and the mechanism of poverty formation, hence putting forward corresponding suggestion of designing intervention measures to reduce poverty under the perspective of Cognitive Tax. The results show that the three cognitive principles of irrational decision-making, which are the very theoretical basis of concept of Cognitive Tax, include the cognitive resources consumption, the poor cognition frame and the social capital tax, which are the three causes of poverty. Lastly, minimizing the wear and tear of Cognitive Tax, avoiding poor frames and taking account of social context’s influence are considered to be the intervention suggestions contributed by the Cognitive Tax.

Cognitive Tax; context of poverty; constant poverty; poverty intervention

F061.4

A

1672-3104(2016)03-0152-07

2016-03-09;

2016-05-21

国家自科基金项目“武陵山片区多维贫困空间格局与形成机理研究”(41361030);国家社科基金项目“武陵山片区扶贫多维瞄准绩效评价和优化研究”(13CJY078);湖南省社科基金项目“武陵山片区新型城镇化驱动机制与路径研究”(14YBA311)

丁建军(1980-),男,湖南衡东人,吉首大学商学院副教授,主要研究方向:发展与减贫