汉语人称代词的 “包括式-排除式”对立模式研究

王聪

(上海师范大学对外汉语学院,上海,200234;法国国立东方语言文化学院,法国巴黎,75013;法国高等社会科学院东亚语言研究所,法国巴黎,75007)

汉语人称代词的 “包括式-排除式”对立模式研究

王聪

(上海师范大学对外汉语学院,上海,200234;法国国立东方语言文化学院,法国巴黎,75013;法国高等社会科学院东亚语言研究所,法国巴黎,75007)

汉语人称代词的“包/除”对立分布以徽语为界分为南、北两部分。在这两部分中,“包/除”的对立分布主要集中在北方方言(北系),南方方言中较为少见(闽语除外)。且二者对立的表现形式各异,导致其语法化和词汇化的程度均有所不同。有关“包/除”对立产生的原因,经研究证明,是汉语为了完成表达的需要而进行的自身内部结构调整,在对上古汉语继承的同时又有北方阿尔泰诸语言的影响。

包括式;排除式;类型学;对立模式;人称代词

一、引言

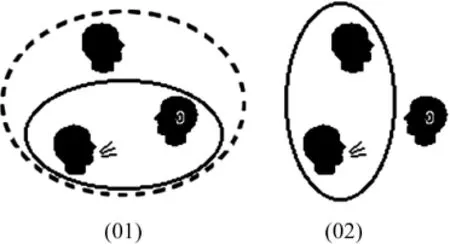

包括式(Inclusive)和排除式(Exclusive)(以下简称“包/除”)是学界探讨已久的一个问题,二者之间的关系用图1表示如下①:

图1 包括式 VS 排除式

所谓的“包括式”(图 1“01”)是“1+2+3”②的模式,即:包括听话人在内的复数形式;“排除式”(图1“02”)是“1+3”的模式,即:不包括听话人在内的复数形式。以北京话为主的北方官话中,分两种情况:一是“包括式”,指“咱”(zán)、“咱们”(又写作“偺们”“喒们”);二是“排除式”,指“我们”③。赵元任[1]注意到在若干吴语中存在着该现象。之后,赵元任[2]对该现象又进一步加以论述,这是有关“包/除”模式较为细致的阐释。至此,这一现象逐渐引起了学者们的关注,相关研究内容主要有以下两点:①二者产生的年代,如王力[3]、张清常[4]、吕叔湘[5]、刘一之[6]、香坂顺一[7]、太田辰夫[8]等;②二者的来源,如吕叔湘[9]、张清常[4]、梅祖麟[10]、李泰洙[11]、张盛开[12-13]等。总的来说,上述研究大多关注该现象产生的年代及原因,且在地域分布上也只是作简单的讨论,并未给出确凿的证据。鉴于此,本文试图从两方面入手对汉语的“包/除”情况加以分析,具体如下:第一,考察“包/除”对立模式在方言区中的分布情况,并对其进行分类,详细讨论各个类型的特点;第二,从类型学角度出发,从语言内部自身发展角度对“包/除”对立的原因进行分析。

二、“包/除”对立模式的分布情况

(一) 汉语方言中的分布情况

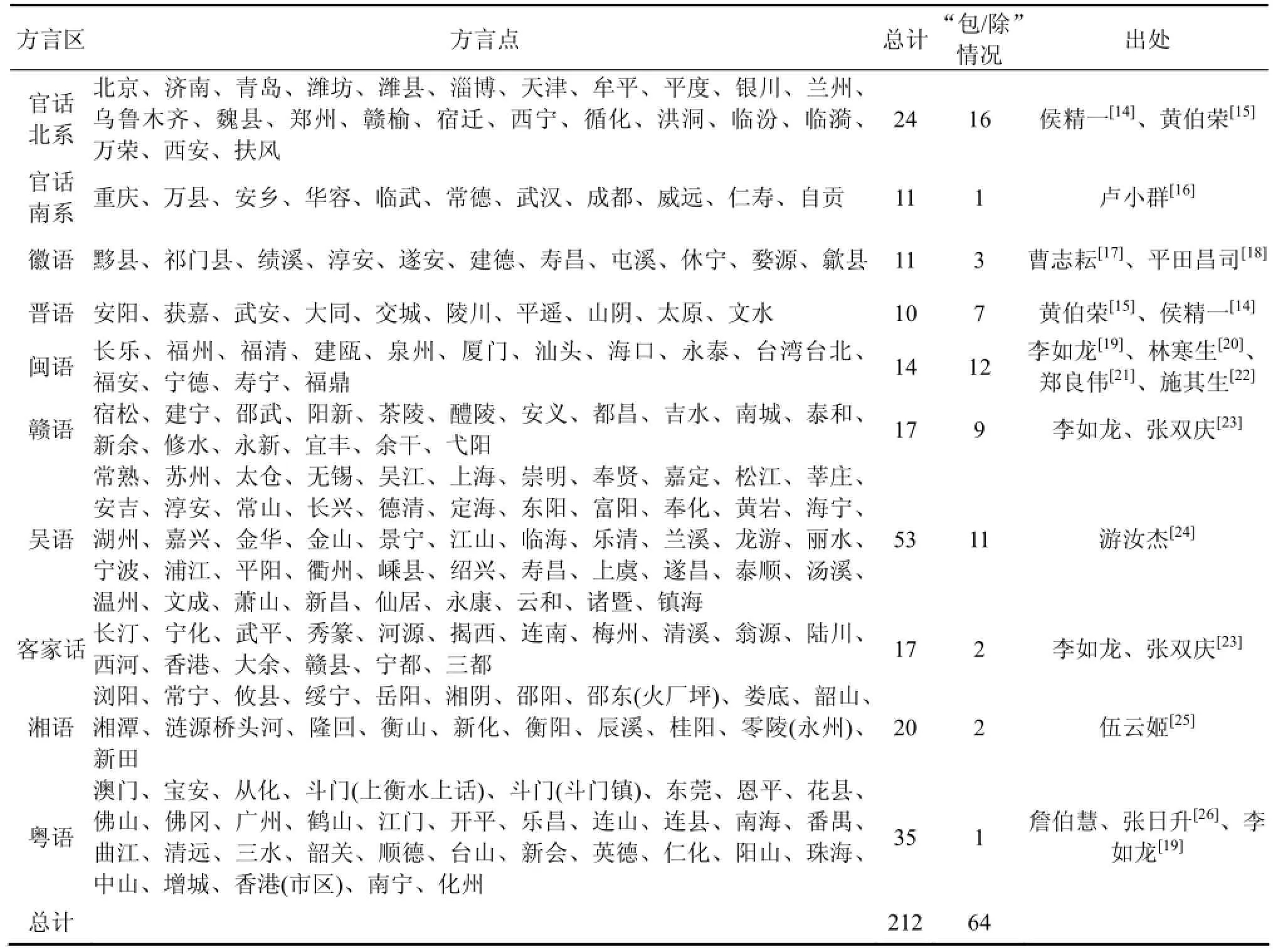

张盛开[12]对“包/除”对立模式在中国境内的分布作了考察,并进行了细致的分析。同时,张盛开[13]对之前的研究结果做了补充,但仍未考虑平话的情况。本文以张盛开的材料为参考,同时辅以李如龙、张双庆、平田昌司、伍云姬等的考察,得出汉语方言中的“包/除”对立情况见表1:

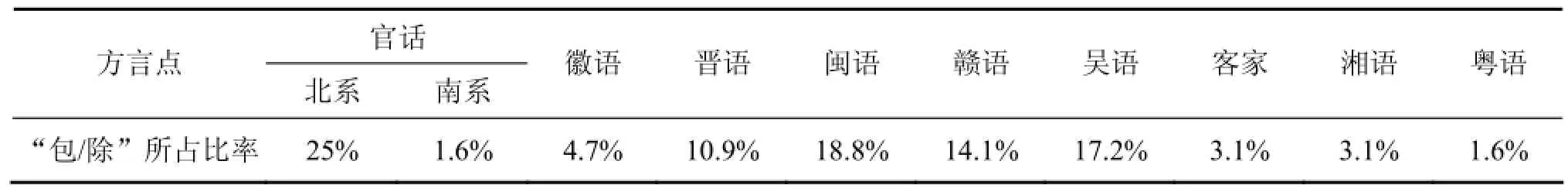

上述情况表明:①考察的方言点共计212个,其中有“包/除”对立的方言点共计64个,即“包/除”对立在方言区所占的比率约是 30.2%,这与Filimonova[27]基于293种语种库之上所得出的世界语言中大约40%的语言有“包/除”对立系统这一研究结果很相近。②方言区“包/除”情况分析:官话区(包括北系和南系),即中国的北方方言地区,共计35个方言点,其中有“包/除”对立的方言点有17个,所占比率为26.6%(北系25%,南系1.6%)。同理,徽语区为4.7%;晋语区为10.9%;闽语区为18.8%;赣语区为14.1%;吴语区为17.2%;客家区为3.1%;湘语区为3.1%;粤语区为1.6%。具体情况可汇总见表2: 据表2可知,“包/除”对立模式在汉语方言中的分布比率排序为:官话(北系)>闽语>吴语>赣语>晋语>徽语>客家=湘语>粤语=官话(南系)。由此可见,分布最多的是北方方言,其次是闽语,然后是吴语和赣语。

表1 汉语方言中“包/除”对立情况统计表

表2 “包/除”对立模式在各方言区的分布比率情况表

(二)“包/除”对立模式的分类

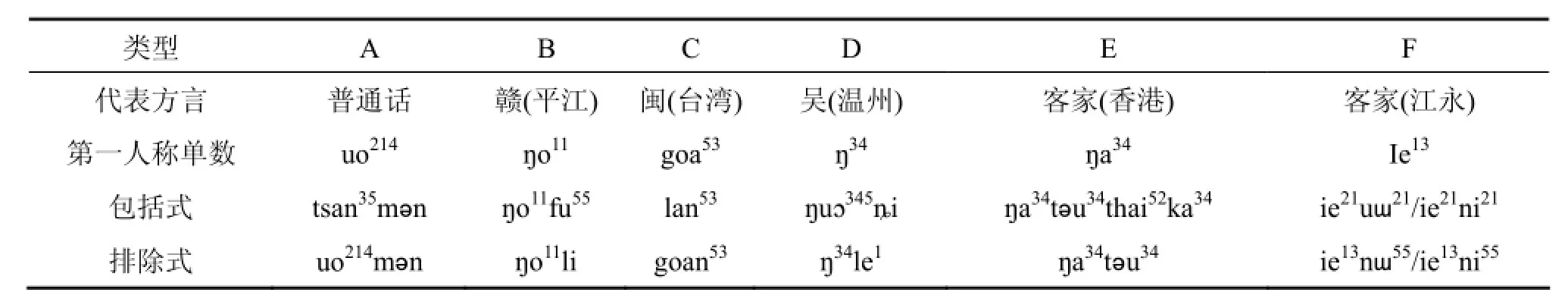

Cysouw[28]和 Filimonova[27]分别从世界语言类型学的角度对“包/除”对立进行了分类。在此分类基础上,以张盛开[13]的分类为标准,将汉语人称代词的“包/除”对立分为六类,见表3:

各类型的“包/除”模式特点如下:①类型 A(普通话):二者是由相同的词缀构成的。如:现代汉语普通话中,排除式是“我们”,包括式是“咱们”,均是在第一人称代词后加相同的词缀“们”构成。②类型B(赣语):二者都是在第一人称单数的基础上后加词缀构成的,但与现代汉语普通话不同之处在于,构成的后缀不同。③类型 C(闽语):二者之间没有必然的联系。④类型D(吴语):二者是在第一人称单数基础上,通过增音方式构成的。⑤类型E(客家话):二者是在第一人称代词单数的基础上加诸如“大家”等双音节词构成的。其特殊之处在于,包括式是在排除式的基础上再加其他成分构成。⑥类型F(客家话):二者是在第一人称单数的基础上后加词缀构成的,且其构成要素相同,区别在于声调的不同。

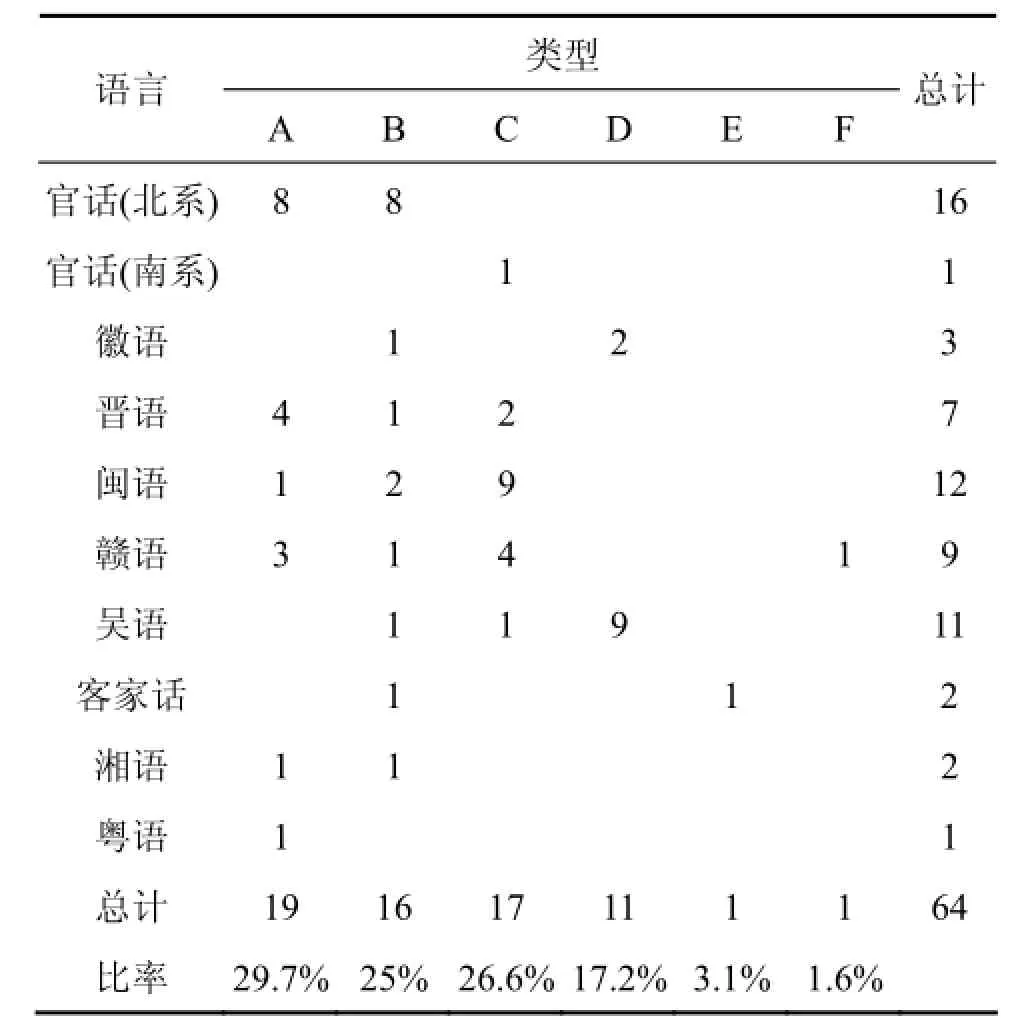

基于上述分类,我们将对汉语人称代词的“包/除”分布类型进行考察,见表4:

表3 汉语人称代词“包/除”对立模式分类表

表4 汉语人称代词“包/除”对立模式分布类型情况表

据表4可知:中国境内的“包/除”模式六种类型所占比率的排序为:Type A(29.7%)>Type C(26.6%)>Type B(25%)>Type D(17.2%)>Type E(3.1%)>Type F(1.6%)④。由此可见,Type A是最为常见的类型。

总的说来,通过上述对汉语方言的“包/除”分布情况所做的考察,我们发现:“包/除”的分布以徽语为界分为南、北两部分。其中,北方方言中的“包/除”对立分布较多且形式简单稳定,主要类型为Type A、Type B。与之相比,南方方言中的“包/除”分布较少且形式复杂多变,主要类型为Type C、Type D。

三、“包/除”对立模式产生的原因

在我国北方,自古以来就经历过我们无法想象的大动荡。东亚大陆人口、文化和政治中心于一体的“中原”地区被金、元占领了3个半世纪,同时也被清统治了近3个世纪,在过去10个世纪的大半时间都处在北方阿尔泰民族的控制之下[29]。因此,以往有关“包/除”对立产生的原因,最多的解释是从语言接触角度出发,认为是受到了阿尔泰语言的影响,如梅祖麟[10]等。对于这一结论,我们认为还不够完善:一方面,梅文对“包/除”对立产生原因的解释只说明了北方方言中的对立原因,但未对这个原因进行实证。另一方面,梅文的解释割裂了南、北方言中“包/除”对立的原因。那么,为何这种“包/除”对立多见于北方方言(北系)以及南方部分方言,而少见于北方方言(南系)呢?南、北两部分中的“包/除”对立是否具有一致性和关联性? 下面,将从内部和外部两方面加以考察。

(一) 内部因素

在现代汉语普通话中,“咱们”被看作是包括式,表达包括意义。“我们”既有包括意义,又有排除意义。而“包/除”对立是从语法形式上来说的,也就是说,北方官话中的代词“我们”(排除式)和“咱们”(包括式)是人们采用某些词来表达这种意念。刘一之[6]通过文献考察所确定的产生年代是12世纪,也指的是“包/除”对立的语法形式所产生的年代。以往学界的讨论常将形式和意念这两个概念混为一谈。其实,早在古代汉语中已有包括和排除这一意念的存在,采用的是短语形式来进行表达。如:

(1) 尔有母遗,翳我独无。(《左转·隐公元年》)

(2) 自贡曰:“然则夫子何方之依?”孔子曰:“丘,天之戮民也。虽然,吾与汝共之。”(《庄子·内篇·大宗师第六》)

从例(1)和例(2)对比中可见,例(1)中是明确将说话人“我”和听话人“尔”严格区分开来。而例(2)中则用短语形式来表达包括“你我”的意义,即采用诸如“吾与汝”“我与尔”等形式,这一形式是使用连词将两个人称代词连接起来。同样,这种表达方式在现代世界其他语言中也是存在的,如Pirahã语:

(3) Pirahã[30]

ti gíxai pí-o ahápií

1. pron 2. pron also-obl go

You and I will go

我们将一起去。

在Pirahã语中,用的是“ti gíxai”来表达“你我”之意,即具有“包括”的含义。在古代汉语中,如果要表达包括“你我”意义时,则采用第一、第二人称一一指明的办法。而现代汉语普通话中表达包括意义的“咱们”最早出现在宋元时期。同样,这种以短语来表达包括义的方式在一些汉语方言中仍然有所保留,并且这些短语有的还发生了合音现象,从而形成了表达“包/除”意义的词尾。我们以东南方言⑤为例。在东南方言中,一些方言点较多的以短语形式来表达“包/除”的意义,且大多数的表现形式是第一人称代词“我”和第二人称代词“你”“渠”或者是其他人称代词“大家”等组合构成联合短语来表达,较少的是在上述基础上再加“侪人”“人”等。如[31]:

(4)【我合渠】〈代〉我和他。客话。福建明溪[vue31xɤ54kø21]

(5)【我大家】〈代〉我们。客话。广东惠州[ŋɔi213tai31ka33]

(6)【我及你】〈代〉我们。闽语。福建浦城石陂[akini]

(7)【我加汝侪人】〈代〉咱们。闽语。福建宁德[ua42ka44ny42tsɛ11nœn11]

(8)【我替你】〈代〉咱们。吴语。浙江丽水[ŋuo44tʻi53ȵi44]

(9)【我搭你】〈代〉咱们。吴语。浙江泰顺[ŋɔ22tɔʔ41ȵi43]

(10)【我喊你】〈代〉我和你。吴语。江苏江阴。

(11)【我邀你】〈代〉咱们。闽语。福建建阳[uei53yo53noi21]

(12)【我大家人】〈代〉咱们。客话。福建上杭[ŋɒtʻakɒniəŋ]

上述9个词条均用短语形式来表达包括式和排除式的意义,这些形式可看作是东南方言中产生“包/除”对立的基础。由此可见,用短语形式来表达“包/除”意义的方式在东南方言中异常丰富。“包/除”对立的表达多种多样,而我们所研究的只是它的表达方式之一,即用汉语中的代词“咱们”和“我们”来表达。那么,后来为什么选择用“咱们”来表达包括式,而用“我们”来表达排除式呢?我们先看一下其演变过程。

“咱们”由“咱+们”构成,合音为“偺”,后来写作“咱”。在现代北京话里读[tsam men],快读则成为[tsam],亦写成“偺们”或者“咱们”[5](63)。

“咱”从“口”旁,因此是个俗字。从语音方面来讲,是“自家”的合音。而有关“咱”来源于“自家”的例证,吕叔湘[5](97)认为,“自家”的三种意义都曾为“咱”所拥有过。为此,“咱”来源于“自家”的说法是可信的。“自家”产生于唐代,其产生的意义之一是“你我”的意思,如:

(13) 大凡人家些小事情,自家收拾了,便不见得费甚气力;若是一个不伏气,到了官时,衙门中没一个肯不要赚钱的,不要说后边输了,就是赢得来,算一算费用过的财物已自合不来了。(《二刻拍案惊奇》)

(14) 又如人做一件善事,是自家自肯去做,非待人教自家做,方勉强做,此便不是为人也。(《朱子语类》)

例(13)(14)是“你我”的意思,此时的“自家”表达复数意义,而“咱”也继承了其表达“你我”这一意义。随后,当“们”出现时,“自家”与“们”组合又出现了“自家们”的用例,如:

(15) 两傍恼了许多弟子,私相怨曰:“今为广成子,反把自家门弟子轻辱,师尊如何这样偏心?”(《封神演义》)

(16) 盖“便可”二字少意思,“披襟”与“郁蒸”是众人自家们语,“扫”字是自家语,自家语最要下得稳当,韩退之所谓“六字寻常一字奇”是也。(《藏海诗话》)

(17) 自家懑、都望有前程,背地里、莫教人咒骂。(《全宋词》)

例(15)(16)(17)是“自家+门/们/懑”的用法。“们”最初产生于宋代,在宋代文献中,伴随着“们”的使用,还发现了“懑”/“瞒”/“满”和“门”等的使用。因此,“自家”与其组合也产生了不同的书写方式。我们通过对“语料库在线”中的“古代汉语语料库”进行检索,得到“自家懑”1例(于宋代),见例(17);“自家门”1例(于元明,共搜到4例,但有效用例只有1例),见例(15);“自家们”0例。 在CCL语料库“古代汉语”部分,我们仅检索到1例“自家们”,如下:

(18) 做文章合当如此,亦只是熟,便如此。恰如自家们讲究义理到熟处,悟得为人父,确然是止于慈,为人子确然是止于孝。(《朱子语类》)

上述例子说明,“自家”与“们(门/懑)”的结合最早出现在元明,而且此时的“自家门”已经是表达复数意义了。

然而,我们还要说明一个问题,即是否“咱们”的产生是由“自家”合音为“咱”,然后与“们”结合而产生的呢?我们认为这种解释过于牵强。吕叔湘[5]也指出,在“自家”还没有合音的时候已经有了“自家们”了。原因在于“咱”在宋代以前的文献中不曾见到,我们通过检索“语料库在线”中的“古代汉语语料库”,共得1624条“咱”的例子,最早出现的是在宋代。而“自家们(门/懑)”在宋代的文献中已见用例,要早于“咱”的产生年代。因此,我们推断,“自家们”和“咱们”均是用于表达包括意义的词汇,但它们的关系是渊源的关系。也就是说,在“咱们”产生之前,人们是用“自家们”来表达汉语中的包括意义的。汉语中第一人称代词的包括意义最初的词汇形式是“自家们(门/懑)”,且这是汉语自身内部表达的需求,是人们为了追求语言表达的经济原则而采取的一种“简缩”手段。也就是说,在人们的意识中早已存在包括和排除的意义,但人们在表达的时候,最初并未有固定的词汇来加以表达,后来随着“咱们”继承了“自家们”的意义,人们选取其来表达汉语的包括意义,由此才出现了汉语中现有的“我们”表达排除式,“咱们”表达包括式。

南方方言中“包/除”对立模式的演变情况如何?梅祖麟[10]认为,南方方言中该模式的存在是由于底层中的哪个或哪几个语言的影响,但是具体什么语言,文中并未给出证据,这一解释也是从语言外部加以说明的,且证据不足。从“咱们”的演变过程中,可见端倪。“咱们”的演变过程简言之,即“自家”先发生合音,后加表示复数意义的词缀“们”。这一方式在语言中大量存在着,我们以“俺”为例。

“俺”在北方方言中是“我们”的合音⑥。这里所探讨的不是北方方言中的“俺”,而是南方方言中的“俺”。我们以永定下洋话为例,如下:

(19) 永定下洋话[32]

第一人称代词单数 ŋai11(我)

包括式 ɛn55(俺兜人)

排除式 ŋai11teu55(兜人)

(20) 建瓯话[19]

包括式 uɛ53ua33neiŋ33(我伙人)

排除式 aŋ53ua33neiŋ33(俺伙人)

(21) 汕头话[22]

第一人称代词单数 ua53(我)

包括式 naŋ53(俺)

排除式 uaŋ53(阮)

上述例子中的“包/除”对立都是由“俺”构成的。有关“俺”,我们作出如下解释:一是意义方面,其表达主要分为两种:①包括式和排除式均可,所表达的意思相当于汉语普通话的“我们”。如:将乐话[ɑŋ55][34](196)。②包括式,表达的意义相当于汉语普通话的“咱们”。如:邵武话[ien][32](4918)。二是语音方面,闽语中的这个“俺”,分为两类:1是零声母(如:永定下洋话、建瓯话);2是n声母(如:汕头话)。且这两种读音并存于闽语中的。因此,它们之间的关系可能是同源关系。至于南方方言中这个“俺”的来源,汪化云[33]认为其可能是“”脱落声母和改变声调而构成的。这一想法主要源于施其生[22]的研究。施文中结合音和义两个角度,认为:汕头方言第一人称复数的包括式[naŋ]可能与海南的闽语中的“侬”[naŋnaŋ]有关联。在此基础上,汪文认为“侬”是叠床架屋的复数形式。其具体结合过程是:“”[naŋ]可能是本义为“人”且可以作为自称的“侬”[naŋ]与第二人称代词“汝”[lu]的合音形式,即“侬”的声韵母与“汝”的声调合起来构成的。

(二) 外部因素

语言的发展除了自身内部的发展演变之外,还会受到外部社会环境的影响,这主要来自语言彼此之间的互相接触。从宋代开始,北方少数民族契丹、女真以及蒙古等相继南犯。因此,我们不能否认阿尔泰诸语言对我国北方方言所产生的巨大影响。但很难找到证据来证实是受到阿尔泰语中具体哪种语言的影响。上述考察中我们发现:汉语方言中的“包/除”对立模式以徽语为界,分南、北两部分,其中大部分分布在北方方言中,闽语中也较为普遍。有关南、北两部分的情况,其语法化程度不一致,且在发展演变过程中以层次化(stratification)的状态呈现出来。北方方言与阿尔泰语之间具有并行关系,且语法化程度较高,已经形成了特定的“包/除”代词,即各地均较为一致的主要使用“咱”(“自家”的合音)和“咱们”(“自家”合音后加“们”)表达包括式,使用“我们”来表达排除式。而南方方言较多地残留着古代汉语的痕迹,主要使用的是联合短语和其派生形式来表达“包/除”形式,仍保留着明显的词汇形式,其语法化程度相对较低。这一现象正符合桥本万太郎[29]从语言地理类型角度所指出的,“现代汉语方言显示出世界罕见的由南至北或从北到南的语言结构的类型推移”,这种推移显现在各个方面。而这种“横”的由南方型向北方型的地理推移与汉语“纵”的由古代汉语到现代汉语的历时变迁对应起来,是历史发展的结构复制品。

此外,现代汉语普通话中的排除式“我们”和包括式“咱们”的分布有语体倾向:“咱们”更多出现在口语中,而“我们”较多出现在相对正式的场合。在比较严肃的场合会出现不论是包括意义还是排除意义,使用的都是“我们”。例如:

(22) 当然,在阶级斗争中也常有这种情况,由于阶级敌人一时的强大,阶级力量对比太悬殊,我们虽然有正确思想做指导,斗争仍然遭到失败,不过这只是暂时的失败,只要我们是正确的,最后胜利就一定是我们的。(《人的正确思想是从哪里来的?》)

(23) 黑格尔的这些话是说得很尖锐的,它有丰富的含蕴,也很有力量,可以启发我们想起许多科学的和不科学的态度、方法和作风。(《思想家的智慧》)

上述例子中,从例(22)和例(23)中的“我们”均用于较为正式的文体。而当使用“咱们”的时候,更多的是非正式的文体。如下:

(24) 爹的话刚落音,妈便接过来:“丢下远的说近的,咱娘俩个抓紧冬季的工夫,多给你兄弟妹妹做下几双鞋,明年咱们一天工也不误,争取打更多的粮!”(《“三兰”》节录)

(25) 赵所长听说要去安玻璃的这家,心里十分纳闷,扶着方向盘不解地问道:“今天是除夕,咱们何必去惹麻烦,难道你以为这个老头子会报复那个傻子不成?”(《除夕之夜》)

上述例子中的“咱们”都是较为口语化的表达,同时,需要注意的是,“你我ta”所形成的三维空间里,“我+你”的距离要小于“我+ta”的距离。因此,表示包括意义的“咱们”(“我+你”)所表达的距离要小于排除意义的“我们”(“我+ta”)的距离。所以,在一些非正式场合,诸如一些日常对话中,我们会更容易选择“咱们”而不是“我们”。同理,在一些正式的文体中,会选择一种不将其包括在内的排除式来表达,即选用了“我们”。

四、 结语

“包/除”对立这一问题,一直是汉语学界争论的话题之一。有关二者对立的原因,一直尚未得到满意解释。本文对汉语“包/除”的分布情况进行了考察,并将其分为六种类型,然后对每一类型的分布做了统计分析。从分布的情况来看,二者以徽语为界分为南、北两部分。其中,北方方言中的“包/除”对立形式较为简单且单一,包括式主要是“咱们”、排除式主要是“我们”,且在各个地方的形式大致相同,所体现出的语法化程度和词汇化程度都较高。与之相比,南方方言中的“包/除”分布较少且形式复杂且多变,每个地方的“包/除”形式各不相同,且有的地方仍用短语形式来表达“包/除”意义,表现出相对较低的语法化和词汇化程度。

导致上述南、北方言中“包/除”对立显著差异的原因,包括:①从语言地理类型学角度来说,中国的汉语方言整体所呈现出的特征是“横”的推移与“纵”的历史变迁相结合,也即“南方型向北方型的地理推移正是古代汉语到现代汉语历史发展的结构复制 品”[29]。②从语言接触角度来说,北方方言毗邻阿尔泰语系诸语言,在阿尔泰语系中的蒙古语、满——通古斯语和突厥语这三个语族中,除了突厥语之外,另外两种语言均有丰富的“包/除”模式。③从历史角度来说,阿尔泰族对中国的北方拥有较长时间的政治和军事上的统治,而这些统治必定带来所使用语言的改变,这是不争的事实。但是从历时发展的过程来看,在元代的时候盛行的是蒙古语,而女真人(公元1115—1234年金代统治者)和满族人(公元1644—1912年,清代中国统治者)说的却是通古斯语。而后来清王朝崩溃,被汉族接管以后,说满语的人口迅速被同化而转用汉语。而此时的北方方言(北方官话)中的包括式“咱们”和排除式“我们”便归因于来自满语的底层影响[35]。

汉语“包/除”对立的产生既有内部原因也有外部影响。“包/除”对立这一概念在古代汉语中已见端倪,只不过那时候是以短语的形式来表达该意义的,宋元时代“咱们”才有了用代词来表达的情况。北方方言中,我们以“咱们”为例,对其演变过程做一分析。同样,在南方方言中,由于其语法化程度较低,在各方言中仍然大量存在用短语形式来表达“包/除”对立的情况,即采用的是词汇手段来表达,且大多数仍未发展出独立的包括式人称代词。如福建建阳“我邀你”[uei53yo53noi21][31]、广东恩平牛江“我喊齐”[ŋgua31ham33tsʻai22][31]等等。

总的来说,中国是一个多语国家,其语言结构异常复杂,而“包/除”对立的存在一方面反映中国历史上的语言底层问题,另一方面从语言类型学角度也再次证明了中国境内语言从南向北的地理推移正是古汉语到现代汉语历史发展的结构复制品。

注释:

① 参 见WIKIPEDIA: Clusivity.https://en.wikipedia.org/wiki/ Clusivity.

② “1”指第一人称代词;“2”指第二人称代词;“3”指第三人称代词。

③ 在现代汉语普通话中,“我们”既可以用于“包括式”,也可以用于“排除式”,“咱们”只用于包括式。

④ 说明:“>”表示“高于”的意思。

⑤ 李如龙[20]指出,东南方言包括:吴语、粤语、湘语、赣语、闽语、客家话、徽语和平话。

⑥ 关于北方的“俺”是否是“我们”的合音这一问题,现在学界尚存争议。吕叔湘[5]认为:宋金白话文献里的“俺”只取“奄”之声来谐“我们”的合音,也可以写为“唵”;张俊阁[34]则认为:“俺”是第一人称代词“我”(古音[ŋa])脱落声母“ŋ-”,并在阿尔泰语领属格辅音词尾“-n”的直接影响下,处于领属格的“我”在脱落声母“ŋ-”的基础上进行了鼻音音变,即发生了“[ŋa]→[a]→[an]”的变化过程,后借用了同音字“俺”来表示,至此形成了另一个与“我”相似意义的“俺”,其从宋代产生,到了元代广泛使用。发展到现代汉语中,“俺”只用于方言中,且存在面非常大。

[1] Jimmy Donal. Clusivity [G/OL]. https://en.wikipedia.org/wiki/ Clusivity, 2015-03-26.

[2] 赵元任. 现代吴语的研究[M]. 上海: 科学出版社, 1956: 52.

[3] 赵元任. 汉语口语语法[M]. 北京: 商务印书馆, 1968: 637-638.

[4] 王力. 汉语史稿[M]. 北京: 中华书局, 1980: 80.

[5] 张清常. 汉语“咱们”的起源[C]// 北京大学汉语语言研究中心. 语言学论丛(第二辑). 天津: 天津人民出版社, 1982: 1-4.

[6] 吕叔湘, 江蓝生. 近代汉语指代词[M]. 上海: 学林出版社, 1985: 72-76.

[7] 刘一之. 关于北方方言第一人称代词复数包括式和排除对立产生的年代[C]// 北京大学汉语语言研究中心. 语言学论丛(第十五辑). 北京: 商务印书馆, 1988: 92-110.

[8] 香坂顺一. 白话语汇研究[M]. 江蓝生译. 北京: 中华书局, 1997: 89.

[9] 太田辰夫. 中国语历史文法[M]. 蒋绍愚, 徐昌华译.北京: 北京大学出版社, 1958: 103-104.

[10] 吕叔湘. 汉语语法论文集[M]. 北京: 商务印书馆, 1984: 24-25.

[11] 梅祖麟. 北方方言中的第一人称代词复数包括式和排除式对立的来源[C]// 北京大学汉语语言研究中心. 语言学论丛(第十五辑). 北京: 商务印书馆, 1988: 141-145.

[12] 李泰洙. 《老乞大》四种版本语言研究[M]. 北京: 语文出版社, 2003: 34-35.

[13] Shengkai Zhang (张盛开). Exclusive and inclusive distinction in the first person plural pronominal forms: With particular focus on Modern Chinese dialect [D]. Tokyo: Tokyo University of Foreign Study, 2005.

[14] Shengkai Zhang(张盛开). The exclusive and inclusive distinctions of the first person plural pronominal forms in modern Chinese dialects [C]// Makoto Minegish, Kingkan Thepkanjana, Wirote Aroonmanakun, and Mitsuaki Endo (eds.) Studies in Corpus-based Linguistics and Language Education Ⅱ. Tokyo: Tokyo University of Foreign Studies, 2009: 293-311.

[15] 侯精一. 现代汉语方言音库[M]. 上海: 上海教育出版社, 1996: 39-67.

[16] 黄伯荣. 汉语方言语法类编[M]. 青岛: 青岛出版社, 1996: 433-449.

[17] 卢小群. 湘南土话代词研究[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2005: 50-70.

[18] 曹志耘. 严州方言代词系统[C]// 李如龙, 张双庆主编.代词. 广州: 暨南大学出版社, 1999: 126-144.

[19] 平田昌司. 徽州方言研究[M]. 东京: 好文出版, 1998: 260-276.

[20] 李如龙. 汉语方言的比较研究[M]. 北京: 商务印书馆, 2001: 144-150.

[21] 林寒生. 闽东方言词汇语法研究[M]. 昆明: 云南大学出版社, 2002: 108-109.

[22] 郑良伟. 台华语的代词、焦点和范围[M]. 台湾: 远流出版社, 1997: 31.

[23] 施其生. 汕头方言的代词[C]// 李如龙, 张双庆主编.代词. 广州: 暨南大学出版社, 1999: 289-324.

[24] 李如龙, 张双庆. 代词[M]. 广州: 暨南大学出版社, 1999: 57.

[25] 游汝杰. 吴语里的人称代词[C]// 梅祖麟等著.吴语和闽语的比较研究. 上海: 上海教育出版社, 1995: 49.

[26] 伍云姬. 湖南方言的代词[M]. 长沙: 湖南师范大学出版社, 2009: 30-330.

[27] 詹伯慧, 张日升. 珠江三角洲方言词汇对照[M]. 香港:新世纪出版社, 1987: 35-46.

[28] Filimonova Elena. Clusivity: Typology and case studies of the inclusive-exclusive distinction [M]. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2005: 50.

[29] Michael Cysouw. The paradigmatic structure of person making [M]. Oxford: Oxford University Press, 2003: 50.

[30] 桥本万太郎. 语言地理类型学[M]. 余志鸿译. 北京: 世界图书出版公司, 2008: 87-96.

[31] Everett Daniel L. Pirahã [C]// Pullum Desmond C. and Geoffrey K. (eds.), Handbook of Amazonian Languages 1. Berlin: Mouton de Gruyter, 1986: 281.

[32] 许宝华, 宫田一郎. 汉语方言大词典[M]. 北京: 中华书局, 1999: 4918.

[33] 张惠英. 汉语方言代词研究[M]. 北京: 语文出版社, 2001: 159.

[34] 汪化云. 汉语方言代词论略[M]. 成都: 巴蜀书社, 2008: 196- 210.

[35] 张俊阁. 明清山东方言第一人称代词复数包括式与排除式[J]. 兰州学刊, 2007(8): 207-209.

[36] Stephen Matthews. Language contact and Chinese [C]// Hickey R. The handbook of language contact. London: Wiley-Blackwell, 2001: 769-781.

[编辑: 胡兴华]

On the “Inclusive and Exclusive Contrastive Pattern” of Chinese personal pronoun from the typological perspective

WANG Cong

(International College of Chinese Studies, Shanghai Normal University, Shanghai 200234, China; Institut National des Lagues et Civilisations Orientales, Paris 75013, China; Centre de Recherches Linguistiques sur L’asie Orientale, paris 75007, China)

The “inclusive and exclusive” distinction is distributed differently in China in the North and South of the Hui dialect. The distinction exists mainly in the north, but rarely in the South (except for the Min Dialect). Moreover, the “Inclusive and Exclusive Contrastive Pattern” exhibits different forms of expression in the North and the South, which leads to its different degrees of grammaticalization and lexicalization. We conclude that the rise of the contrast between inclusive and exclusive is due to internal adjustment of Chinese language as the result of inheriting ancient Chinese patterns and of being influenced by Altaic languages from the North.

inclusive; exclusive; typology; Contrastive Pattern; personal pronoun

H146

A

1672-3104(2016)03-0203-08

2016-01-11;

2016-03-18

王聪(1987-),女,辽宁大连人,法国国立东方语言文化学院(INALCO)、法国高等社会科学院东亚语言研究所(CRLAO)与上海师范大学联合培养博士研究生,主要研究方向:汉语句法,语言接触,语言类型学