立体化导学:慕课背景下的高校创新型人才培养方式研究与实践

朱艺华,钟宏明

(1.广西师范大学教育学部,广西桂林541004;2.南宁市秀田小学,广西南宁530001 )

立体化导学:慕课背景下的高校创新型人才培养方式研究与实践

朱艺华1,钟宏明2

(1.广西师范大学教育学部,广西桂林541004;2.南宁市秀田小学,广西南宁530001 )

[摘要]慕课、微课的兴起翻转了传统的教学模式,也弱化了师生之间、生生之间的人文关怀和智慧传承。学习方式变革的基点是为了更好地满足学习者的多维需求,立体化导学基于创造型实践课程和专业理论课程的整合,组织多层次的学习者建构起导学小组进行创新型实践学习,采用多元化学习方式,运用多元化评价方式,注重创设温暖积极的交流氛围,注重营造学习的快乐氛围,强调创新与分享,以立体化的引导方式触发学习者的学习动力,促使学习者开展创新性实践活动和创作出专业作品,从而真正激发学习者的创新内驱力。慕课与立体化导学方式相得益彰,使创新性实践学习、自主性学习既提高了效率,又具有可持续性。

[关键词]立体化导学;创新型人才;慕课(MOOCS);学习内驱力

慕课、微课的兴起翻转了传统的大学课堂,慕课时代赋予大学生以崭新的学习方式,但与此同时,师生、生生之间富含感情的交流也不断弱化。自主学习和终身学习应具有持续性,在满足学习者多维需求的基础上,更应注重培养学习者健康的人格和积极的人际学习交流能力,让学习者真正获得学习的乐趣,形成学习的内在动力。

一、慕课时代的导学新思考

慕课是一种不受时空限制的教学方式,也是一种新的学习传播方式,在通过网络快速传递知识的同时,也削弱了师生之间的智慧渗透、生生之间的友谊交流。纯粹的微课学习、微练习等机械的传授环节并不能满足学习者的情感需求。线上的慕课平台、微课学习方式使得知识和技能的传达精准度越来越高,但与此同时,师生之间宝贵的情感交流愉悦度、信任度却在不断下降。学习过程中只有创设积极的人文学习交流氛围,并以多元的交流方式和学习方式满足多层次学习者的学习需求,才能真正唤醒学生的学习驱动力,才能培养出身心健康的创新型人才。

(一)慕课下导学的人性思考

为了提高学习积极性的导学一直是创新型人才培养的重要手段,随着当下学习情境和问题情境的复杂化,导学亦当从单一化转变为多元化,为培养个性化的创新型人才注入新的活力。个性化和多元化是创新的本质之一[1],在新的学习情景下如何做到尊重学习者的个性特征,如何以自主学习为主体、教师教学为主导,是导学应该思考的新问题。

人类具有为生存学习的基本需求,更具有追求情感价值、心理满足的高级需求。处于成年期的大学生,其需求更趋于马斯诺需求理论的第三至第五层:情感需求、尊重需求、自我实现的需求。慕课是函授式的人机对话,并不能满足人类高级的心理需求,且令处于成长期的大学生容易松懈学习紧张性。美国杜克大学于2012年开设了一门《生物电学》慕课,当时有12 725名学生注册,但只有7 761名学生观看了教学录像,到最后考试时仅剩345人了,而通过考试者只有313人。缺乏教师、兄长的学习监督和学习交流,慕课的学习效果反倒不如传统方式的学习效果。

教育不是简单的传授知识的过程,而是有灵魂、有情感的。教育不但要“教”人,更要“育”人。情感价值如果被弱化,大学生成长过程中的被尊重意识、自我价值实现意识如果没有被合理满足,学生的学习积极性、心理健康等多维问题很可能会产生负面的蝴蝶效应。因此,慕课时代的学习情境创设不但要设置一个传递技术知识、理论知识的线上课堂,同时更应创设一个充满人文关怀的线上线下并存的情感空间。

(二)慕课下导学的创新型人才培养成效思考

1.学习内驱力的思考。课堂是大学生获取知识的重要场域,也是师生、生生之间传递智慧和情感的重要平台。慕课时代的教学采用了很多信息化教学方式,如翻转课堂、微课自学、线上提交作业,很多的教学流程被网络或者机器代替,知识与技能的获取变得便捷。但是大学生却日益缺乏学习内驱力,学习任务变成一种负担,学习成效只是一种应付。改革单一的导学模式,设计出更生动的立体化学习模式,把“以教师教学为中心”转变为“以教师为导”和“以学生自主学习为中心”的结合[2],实现“学”与“导”的有效互动,在有限的课堂时间内营造一个无限的充满动手乐趣和交流乐趣的学习氛围,激发大学生的内在学习驱动力,才能真正培养出创新型的青年人才。

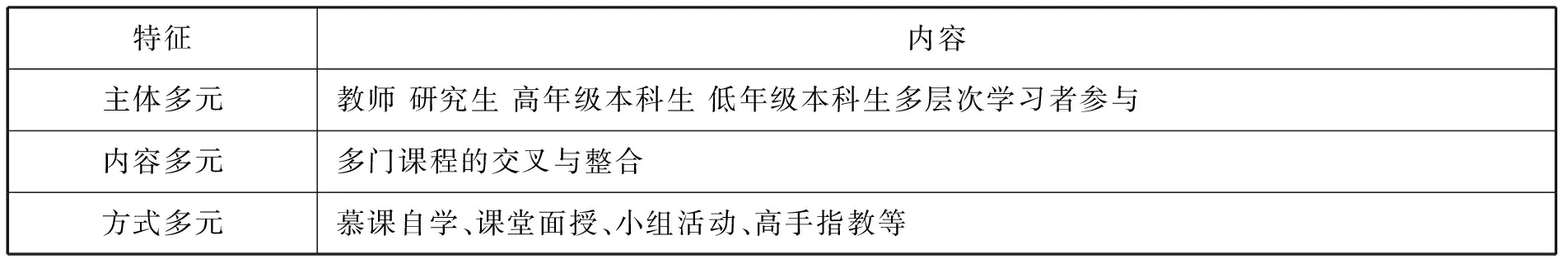

2.特征定位与重点思考。与导生[3]不同,立体化导学是学习复杂性与多元性的体现,主要表现为主体多元、内容多元与方式多元。第一,导学的参与对象是多层次的,由两名以上教师共同组织,硕士研究生、高年级本科生、低年级本科生进行递进式的导学。第二,立体化导学需要形成一个多层次的网状学习模式,必须整合两门以上课程,通过分析设计出可操作的综合性教学任务,同时需要采取多种导学方式保证学习入口的便捷性。根据不同课程的性质,在不同课程教学中开展交叉式的任务学习。第三,导学的方式是多样的,通过慕课学习、微课学习、课堂面授、小组协作活动、在线交流、展示交流、请进高手、专家指导等多种方式来进行多元化学习。在实际操作过程中,可以采取小组导学的学习形式。

立体化导学的学习方式,既体现了线上学习的便捷优势,也保留了线下交流的情感乐趣,激活学习者的自主积极性。其重点并不在于慕课学习,而是通过多元化的导学方式力图创设积极的学习氛围,强调通过创造性实践活动进行学习乐趣的分享和交流,以此触发学习者的学习内驱力,使创新性学习成为一个良性循环。

表1 立体化导学的特征

二、立体化导学的创新实践设计

立体化导学的设计原则是为了让学习者能够做中学,学中做,能最大化享受动手实践的乐趣。立体化导学设计的重点是如何设计和整合多门课程、如何架构起多层次的跨年级学习者的小组协作模式、如何保障立交桥式的复杂学习秩序有条不紊。

(一)设计原则

1.以教学目标为导向原则。以教学目标为导向,才能保证在目标的引导下顺利完成,达到预期效果。

2.将教学内容与学习者学情相结合的原则。教师只有了解学习者当前所具备的知识能力以及学习需求等,把教学内容和学习者的实际学习需要和兴趣相结合,才能够设计出科学的教学内容,做到真正满足学习者的学习需求。同时,教学内容必须是创造型的。

3.积极为学习者提供自主学习和协作学习资源和工具的原则。立体化导学的大部分时间是由学习者进行自主学习和协作创新的,因此,导学者要为学习者提供丰富的、利于学习者进行自主学习和协作创新的资源和工具,保证立体化导学的有效实施,避免学习者在海量资源中迷航,浪费学习时间。

4.以阶段性评价和总结性评价相结合为原则。任何一种教学活动都要进行评价才能判断教学效果如何,才能调整教学行为,进而不断完善教学活动。立体化导学一般采取主题式学习活动,时间较短,一来可避免低年级学生对高年级学生的指导产生依赖性,二来也减少高年级学生因长时间对同一门课程进行指导而产生的焦虑感和厌倦感。在学生进行阶段性评价的同时,还需要教师最后进行总结性评价。

(二)实践主体构架及内容实施的交叉设计

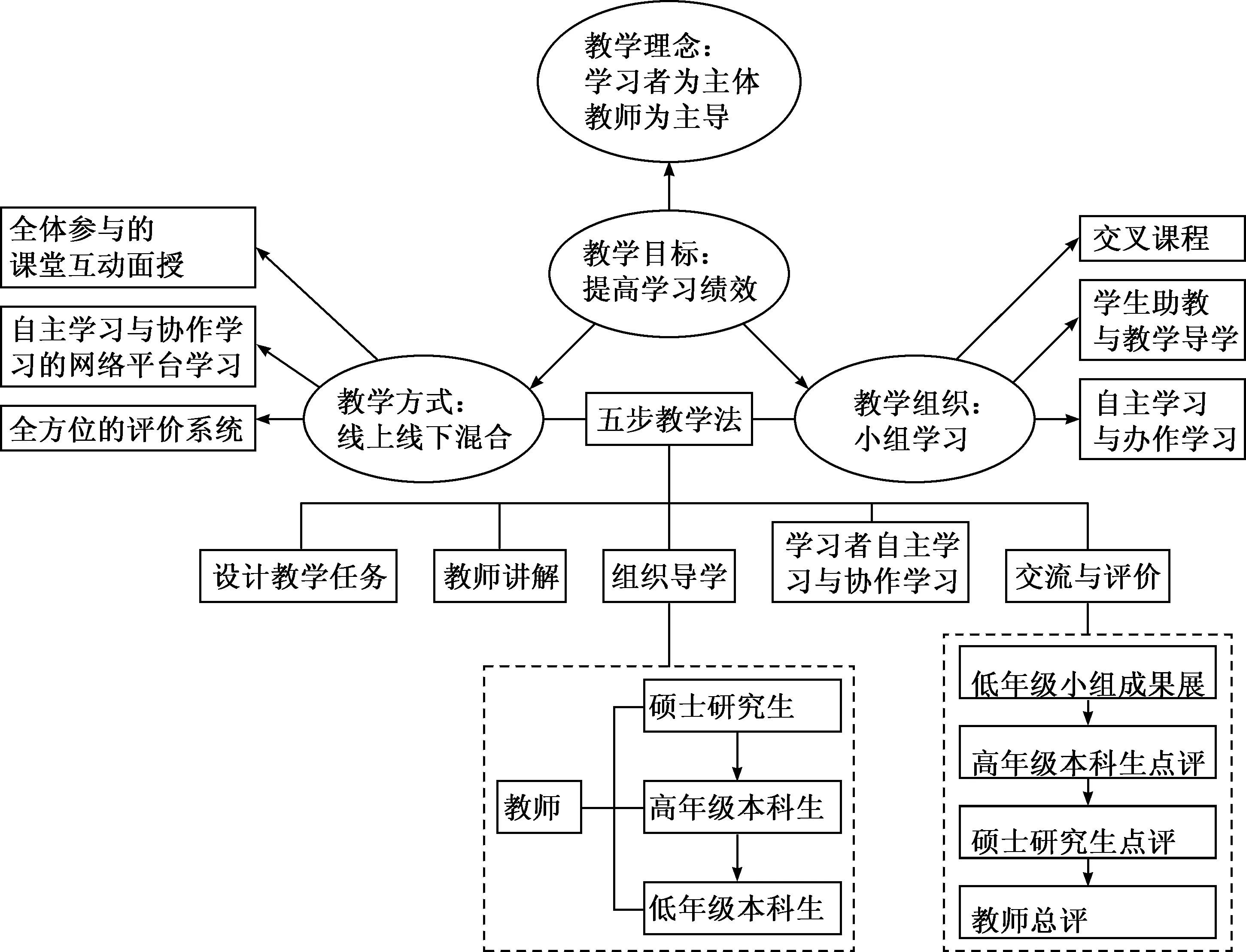

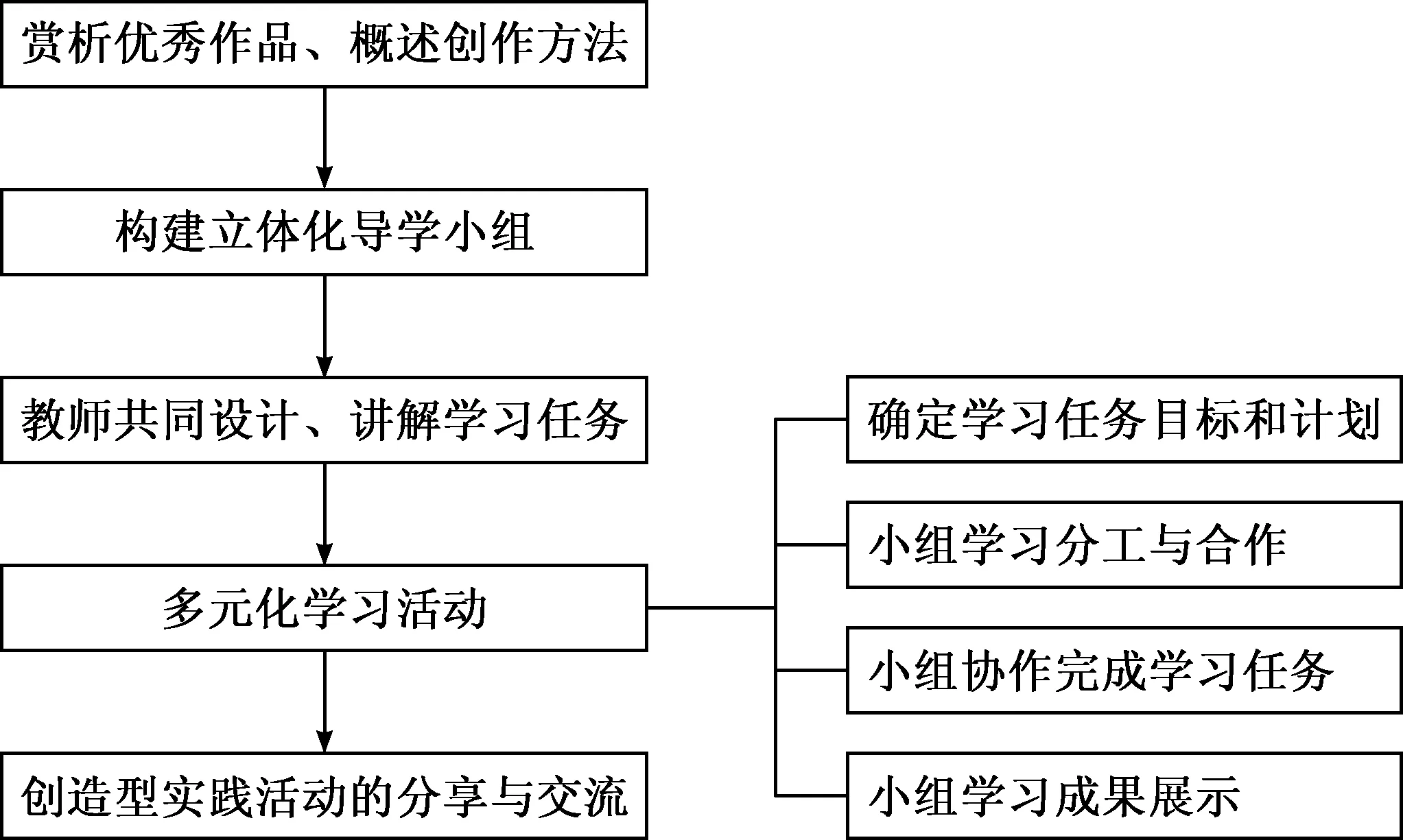

图1 立体化导学实践构架

1.教学理念。立体化导学以何克抗提出的建构主义思想“主导——主体”为教学理念。[43在立体化导学模式下,教师的主导作用体现在创设导学活动的学习情境、提供学习信息资源、组织与指导合作学习、督导学生自主学习等。学生的主体地位体现在发挥个性化学习的主动性、积极性,对获得的知识进行主动建构。

2.教学目标。立体化导学研究的最终目标是让学生学会自主创新[5], 让学生成为快乐的终身学习者。教学目标是探索立体化导学在教育技术学专业教学中应用的效果,试图通过立体化导学的应用提高综合学习效果:一是引导低年级本科生快速适应本专业学习,掌握专业知识,提高学习效率;二是统整导学者的整体知识,提高他们的教学技能、组织能力、团队管理,适应社会对创新型、高素质型人才发展的需求。

3.实践主体。立体化导学的参与人员包括教师、硕士研究生、高年级本科生、低年级本科生。教师根据教学目标、教学内容、学生学情,将不同课程的学生分为若干个学习小组,并安排一至两名硕士研究生作为每个小组的导学,形成“教师—硕士研究生—高年级本科生—低年级本科生”的多层次学习模式并开展任务教学。在这个模式中,教师发挥组织、引导的作用,硕士研究生和高年级本科生起着“导学”的作用,所有学生都发挥了“主体”的作用。较之传统教学方式,四者的角色都有所变换:教师的角色由原来单纯的授课者转变为设计者、组织者、指导者。硕士研究生和高年级本科生在这个模式中的角色是双重的,即是设计与指导者——在教师的帮助下完成对低年级本科生的导学任务,又是学习者——在导学时需要运用以往的专业知识,这就迫使他们主动深化自身的专业知识,在组织导学时也促使他们提高自身的管理能力、沟通能力。低年级本科生是一个重要的节点,发挥着重要的支撑作用,他们以任务驱动的学习方式发挥自身的主体参与性,在立体化导学模式下,打破被动式参与的学习状态。[6]

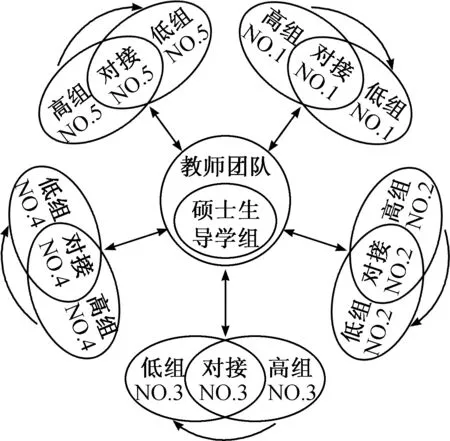

四者的对接关系如图2所示(说明:“高组”为高年级本科生学习小组,“低组”为低年级本科生学习小组):

图2 立体化导学小组的对接关系

4.教学课程。教师作为组织者,根据课程性质、教学内容、教学计划,选取同时开课的两门以上课程——至少一门理论课、一门实践课、一个稳定的慕课平台,设计出操作性较强的综合性教学任务。该任务所体现的性质,应在这几门课程中均涉及的、需要培养和发展的一些基本技能,如交流沟通技能、教学技能、解决问题的方法、学习的技能、处理个人与社会关系的技能、信息技术技能等。这些技能既可以在教学内容内,也可以继续在其他课程得以拓展。在多门课程整合教学中,可以采用交叉教学法,通力合作,培养学生各种技能的全面发展。

5.导学活动实施设计。活动过程包括两方面内容:一是小组人员的学习过程;二是导学的人际互动过程。

图3 立体化导学小组学习流程

(1)小组学习流程

第一,赏析优秀作品、概述创作方式。由担任实践课程的教师集中面授,让学生对不同类型作品如何成型有所了解,对本模块知识点有所掌握,激发学生对创作好作品的向往。

第二,构建立体化导学小组。由硕士研究生、高年级本科生、低年级本科生三个层次人员组成,具体的分组方式为:首先高、低年级本科生分别进行自由分组,每组人员数量控制在3—5人;然后两个年级的小组对接组合,重新组建一个跨年级混合小组,每组6—10人;每三组至少有一名硕士研究生给予指导。

第三,教师共同设计、讲解学习任务。首先,由两名以上教师共同设计一个学习任务,然后让学生慕课自学,再同堂解答重点、难点。理论课程教师阐述学习任务,实践课程教师进行实践技术指导,教师团队共同发挥协同创新的作用,完成教学管理与教学过程的调控。硕士研究生与高年级本科生需要对任务进行深度了解,为导学的顺利完成做铺垫。本科生需要快速掌握创新性实践任务的重点与难点。组织三个层次的学生进行线下讨论,师生之间、生生之间直接认识,在情感上拉近距离,利于创新活动的顺利开展。

第四,以立体化导学小组为单位开展多元化活动。教师确定学习目标、指导研究生和高年级本科生导学组制定活动策略。硕士研究生的导学作用体现在:指导高年级本科生如何组织活动、如何利用慕课进行自主学习、如何进行作品点评。高年级本科生的导学作用体现在:协助(也可参与)低年级本科生分析学习目标、制定学习计划,协助分工,技术指导,传授个人学习经验,激发低年级本科生的创新火花。低年级本科生制定具体的小组计划、完成团队内部分工、学习如何使用慕课。多元化活动可以预设为课堂艺术画廊、创作自晒、慕课学习分享心得、微课制作等丰富多彩的形式。

第五,创造型实践活动的分享与交流。首先由低年级本科生展示作品并简要自评,其次由高年级本科生给予技术方面的点评,接着是硕士研究生简要总结整个活动,最后由课程教师做总评,其中实践课程教师主要负责评价作品的技术、创意、特长分工等点评技巧问题,理论课程教师主要评价整个活动组织的科学性、协作环节、人际间学习交流等问题。

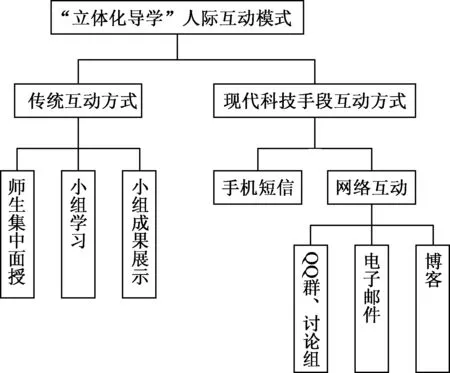

图4 立体化导学人际互动方式

(2)立体化导学人际互动方式:包含传统互动以及现代科技互动

传统的互动方式,即师生、生生面对面交流。基于立体化导学重视情感交流与激发学生创作热情的角度,传统方式较之网络交流、电话短信交流更有效,并且弥补了慕课学习的机械性,其一能拉近师生、生生之间心灵上的距离,易产生情感上的共鸣;其二在信息传递与接收上更加快速、精确;其三通过语音、语速、脸部表情等,更能激发人的学习热情与创新意识;其四通过近距离的、面对面的交流,容易感受到团队的力量、精神,能增强团队凝聚力,这对于开展小组协作学习是非常重要的。

人际间传统互动方式包括师生集中面授、小组学习、高年级学生导学以及小组成果展示分享等。首先,师生利用传统课堂的集中面授是以课堂中的人际互动为取向,教学流程包括启动、能动、应用。课堂互动环节,以学生对任务的自主探究以及交流互动为主体,教师的主导体现在引导与点拨学生,通过互动交流培养学生个性化发展,以达到优化教学效果的目标。其次,小组学习的面对面交流包括了低年级学生对学习任务的内部交流、高年级学生的跨年级导学过程以及教师对三个层次学生的协调与把控。最后,小组的成果分享包括三方面内容:低年级小组学习成果的展示、高年级学生点评成果、研究生与教师点评创作成果以及整个活动。通过实践成果的展示,其一可以增强学生的成就感,尤其可以帮助和启迪低年级本科生尽快进入大学生的角色,提高专业认同并树立自己的人生目标。[7]其二通过他人的点评,发现自己的优秀及不足之处,有则改进,无则加勉。其三与他人分享成果,共同学习,共同进步。

现代互动方式以慕课学习为主,以及QQ、电话、短信、微信、博客、电子邮件等互动方式,在接收信息速度等方面的优势有:在时空上不受限制,任何地点都可以交流互动,为学生获得及时指导与反馈提供了便利。

立体化导学多维度地促进了互动:师生之间的互动、生生之间的互动、师师之间的互动。在传统教学中,单向的师生互动、同层次的生生互动都容易做到,但是师师互动、跨层次的生生互动比较难实现。由于立体化导学必须统合两门以上学科,因此必然包含教师与教师之间的互动,必须将师师互动作为教学的前导性因素纳入教学系统,并将之视为教学过程不可或缺的一个环节。多维参与理论认为,与学生一样,教师之间在知识结构、思维方式、认知风格、教学水平等方面也存在差异,这种差异也是一种宝贵的教学资源。通过立体化导学的设计与实施,教师之间必然会相互启发、取长补短,碰撞出创新、智慧的火花,从而使原有的观念得到升华,使原有的教学方法更加完善。[8]

6.学习成效评价设计。 效果评价包括两方面的内容,一方面是对立体化导学创新与实践活动效果的评价。主要通过发放调查问卷、个别访谈的方式,调查参与学生对立体化导学应用效果的评价。另一方面是对学生学习效果的评价,包括获取知识与技能的有效性、学习兴趣是否提升、创作激情是否增加等,尤其是考量学生的实践作品是否得到权威性认可(如参加高水平比赛获奖、项目立项、申请专利成功等),采用问卷调查、访谈实践教师与个别学生等方式,对学习效果进行评价。通过两方面的评价,验证立体化导学在教学中应用的可行性,并提出不足之处,以供后人在此基础上进一步修正与完善。

三、立体化导学的实践探索与效果评价

一门学科的建设与发展如果过多地依附已有的发展模式与道路,就永远只能处于从属地位,无法占据研究的制高点。尤其面对兼具技术与艺术、横跨专业实践与意识形态的学科专业来说,更应该建立自己的风骨和完整学科体系。[9]教育技术学专业是一门创新型综合学科,学科交叉性强。本研究从2011年起至今,以广西师范大学教育科学学院(后改为教育学部)教育技术学专业本科生与研究生为参与对象,在教学活动中开展了多轮立体化导学研究和实践活动。限于篇幅,仅对其中一次实践活动进行简述。研究活动以《学与教的理论》(后改为《学习科学与技术》,理论与实践综合课)、《摄影技术基础》或《多媒体艺术作品创作》(创新型实践课)、英国慕课《BlendedLearningEssentials:EmbeddingPractice》(该课程在英国MOOCs平台futurelearn上开设,授课教师:NeilMorris教授)、《专业英语》四门课作为课程整合基础;由2~3名课程教师主持,以2-3名硕士研究生、本科三年级学生全体,本科一年级学生全体构建成导学小组作为研究对象;实践方式为课堂面授和慕课交叉式学习、小组协作创作和分享交流。

(一)实践过程

1.设计主题活动。根据学科性质、教学目标、教学内容,设计学科交叉综合性教学任务。本次活动结合校运会的契机,确定的主题是:动体摄影。

2.确定合作学习小组成员。把大一与大三的学生分组后再对接,每组人员数量控制在6~10人,每三组分配一名硕士研究生予以指导。

3.慕课自主学习与课堂面授。学生利用慕课、微课进行先期学习,然后两名教师在课堂上与全体学生一起讨论重点、难点,梳理学习任务。

4.多层次导学活动的递进。教师根据各层次知识结构统领整个指导理念,硕士研究生从教学理论上指导大三本科生如何组织、如何评课、如何使用英语版慕课(含大一学生),大三本科生则从实践上指导大一新生如何进行摄影实践,导学活动层层推进。

5.利用慕课平台拓展学习。在教师帮助下,硕士研究生的导学任务包括提供学习资源、组织论坛交流、反馈等。本实践主要是利用慕课实行先期预习、中期学习、后期复习,学习者可以利用慕课的便捷性不受时空限制地自主学习;可利用微信等自我空间发布摄影日记,与伙伴分享作品、交流经验与心得,共同享受学习的乐趣。

6.活动成果分享与交流。首先是由大一本科生展示摄影作品,简述个人创作心得;其次由大三本科生点评作品;接着是硕士研究生简要总结整个活动;最后由教师总评,包括大一本科生作品的总体评价、大三本科生的点评技巧以及整个活动的总结。在活动结束后,把各组学习成果在慕课或网络空间上展示作品辑,实现资源与成果共享,肯定学生的创作实践成果,使学生的高级心理需求得到满足,获得学习的内驱力,为学习的良性循环注入活力。

(二)实践效果分析

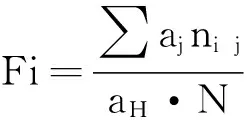

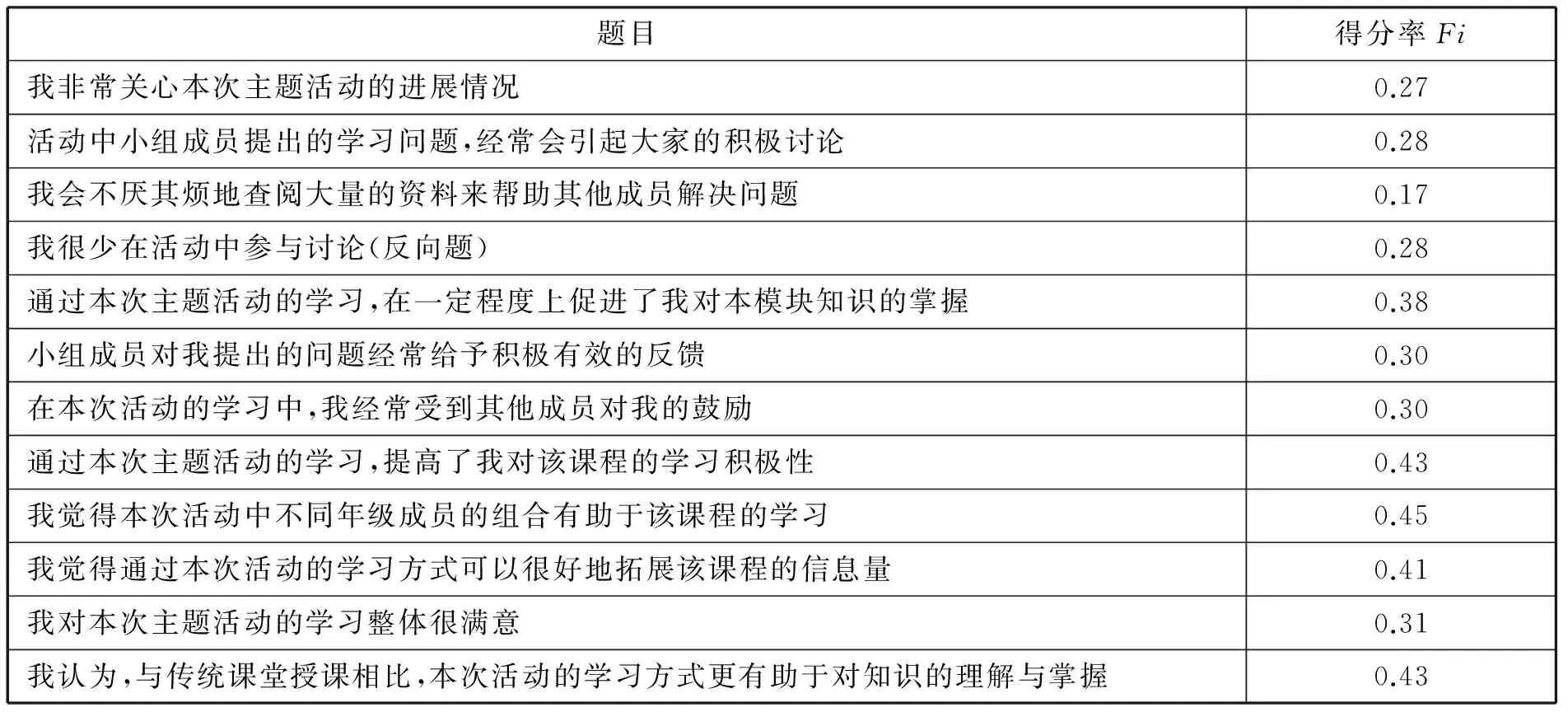

得分率Fi具有-1≤Fi≤+1的性质,用图形表示为:

结果是以得分率为0时为最佳状态,其绝对值越大,表示偏差越严重。

表2 实践效果评价

从上述分析结果来看,每个题项的得分率均为正值,没有出现负值。限于篇幅,不逐一展开论述。总体说明,不管是低年级学生还是高年级学生(包括高年级本科生、硕士研究生)都很认同立体化导学教学活动的效果,对下一次参与立体化导学活动的意愿非常强烈,这是一次良好的学习体验。结合访谈和小组谈心得等多种调查方式,各个层次的学习者都有良好的学习体验和愉悦的成就感:

低年级本科生(学习者)的收获:(1)学习变得主动、愉悦。比起教师或专家的指导,同龄人的指导使低年级学生更好地应对与他们同龄的导学者,交流氛围更为放松,增加了学习的愉悦。(2)获得更多的个性化学习机会,自主学习的学习印象深刻。(3)在接受指导的过程中,与导学者很快建立良好的友谊关系。学习过程非常兴奋,主动交流的情况大幅度攀升。(4)创造出作品让自己觉得有满足感,学习的情感价值、人际交流的心理需求得到了很好的满足。

高年级本科生、硕士研究生(导学者、学习者)的收获:(1)在指导和参与低一级学生创作作品的过程中,强化了自身的专业知识,提升了自信心。在开放、平等的平台下,增强了自信心,能轻松地与其他人(包括教师、专家、学习伙伴等)交流。(2)获得了一个很大的机会锻炼自己的沟通技能、领导技能、管理能力,创新性学习过程充实快乐。(3)小组协作创作出的作品使自己拥有成就感,显性评价和隐形评价方式都增强了自己的专业信心。

教师(组织者)的收获:(1)通过立体化导学的教改活动,产生了一大批作品,促进了学生自主学习,增强了与同仁的教学经验交流,有磨合更有事业的成就感。(2)探索了大班里进行小班教学的教学模式改革。由于扩招,现在的班级人数较多,学生探寻问题、解决问题的主动性与积极性日益削弱。通过小组导学活动,把班级分成几个学习小组,每个小组配备了两个层次的“小老师”(硕士研究生、高年级本科生)进行导学,将原来松散的大班学习环境短时间内营造成几个较为紧密的学习小环境,增强了学生的学习主动性、积极性,拓宽了学生发现问题、解决问题的方式。

(三)立体化导学策略总结

1.明确目标是立体化导学活动顺利开展的前提。学习者在目标明确的前提下才能直奔主题,否则很容易出现闲聊或者走题的现象。在学习活动开展之前,必须共同讨论和明确以下问题:本次学习任务是什么?需要掌握哪些知识点和技能?作业过程可能会遇到什么困难?遇到困难怎么解决?作业出来如何交流?以此共同面对逆境、战胜逆境,提高逆商指数,增强学习自信心。[10]

2.责任心与组织秩序是保证立体化导学效果的关键。首先,导学组组长要有强烈的责任心,在导学过程中不能敷衍了事。其次,交流学习活动要有序安排。在实践中发现,无论是哪一轮实践,基本都存在同样的问题:作业多,时间紧,因此每次集中交流学习的时候如有作品缺席,就会影响交流环节的完整性。实践作品能按时上交是活动有序进行的关键所在。

3.对过程与结果进行多样化评价才能保证立体化导学取得良好效果。显性评价是所有参与者自评和他评结合、参加专业比赛获奖等,隐形评价是发布照片分享获取点赞。首先,每次作业后,采取“低年级学生自评——高年级学生点评——研究生点评——教师总评”的方式进行评价,避免了传统的教师“一刀切”现象,多层次、多样化的评价减少了误评,提高了学生主动学习的态度,增强了自信心,提高了学生的创造性。同时,教师也要掌握交流过程的有效性原则,指导内容要满足学生的需要,能实实在在解答学生疑惑,而不是追求形式主义[11]地组织一场表面热热闹闹的多班级、跨学科的活动。在教师评价环节中,尤其要针对实践方面的共性问题、导学环节存在的不足进行评价,参与者才能得到实在的学习收获。其次,参加专业比赛使学习者获得权威评价,极大增强了专业自信心。最后,发布作品和展示获得点赞和他人的弹性评价使学习者获得交流的快乐,建立了网络人际学习朋友,学习者能够获得驱动力开展下一轮的创新活动。

四、结语

慕课时代的到来,需要教育者理性地思考、取舍,不能一味地跟风、迎合。利用新事物对教学进行合理地变革,不但能让师生体验到新技术带来的学习效率和学习乐趣,也能传承传统教学中师生之间“春风化雨”、“如沐春风”的人格熏陶、智慧渗透,发扬生生之间相互协作的良好学习风气。慕课时代给予了学习者一个学习知识的理性空间,立体化导学创设了一个充满学习乐趣和人文关怀的积极情感空间,利用慕课资源提高学习效率,开展立体化导学方式触发学习者的探究欲望,使学习者获得真正的内驱力,收获和分享了学习成果和乐趣,为自主学习和终身学习注入了鲜活的可持续性生命力。

[参考文献]

[1]袁东.关于创新人才培养与大学教育的几点思考[J].广西师范大学学报:哲学社会科学版,2010(6):114.

[2]朱道立,陈佩林,马以桐,王康乐,蒋建国.多元立体化教学模式的实践与思索[J].辽宁教育研究,2007(12):55.

[3]李海花.导生角色研究[D].广州:华南师范大学教育信息技术学院,2004:10-12.

[4]何克抗.关于建构主义的教育思想与哲学基础——对建构主义的再认识[J].现代远程教育研究,2004(3):12-16.

[5]毛小平.提高高职数学教学质量必须加强导学研究[J].成人高教学刊,2009(5):59.

[6]朱敬,王雅利.人际资源视角下的大学生技术创新能力研究[J].科技创新与生产力,2011(8):34.

[7]汪家惠,贾天钰.新生第一年导学模式改革的研究与实践[J].中国大学教学,2012(5):14

[8]杜秀君.多维度、立体化大学英语教学模式研究[J].现代教育科学,2010(11):130.

[9]罗青,杨雪. 国际优质教育资源的引进与组织创新——以中国传媒大学的实践为例[J].广西师范大学学报:哲学社会科学版,2013(5):137.

[10]朱敬,齐存田,王向芳.大学创业教育的缺失及其对策:从毕业生创业实践的视角分析[J].教育理论与实践,2010(12):16-18.

[11]吴静芳. 以效率为视角的高校班导师导学模式[J].中国大学教学,2008(6):60.

[责任编辑苏良亿]

doi:10.16088/j.issn.1001-6597.2016.03.017

[收稿日期]2016-01-27

[基金项目]广西教育科学“十二五”规划2014年度广西教育科学重点研究基地重大课题“广西高校与基础教育协同发展研究——MOOCS(慕课)的视角与路径”(2014JD208);广西壮族自治区“民族地区教育发展研究”八桂学者专项经费资助

[作者简介]朱艺华(1972—),女,广东潮汕人,广西师范大学讲师,研究方向:美术与创造力的关系、美术与课程整合、多媒体艺术作品的创作。

[中图分类号]G42

[文献标识码]A

[文章编号]1001-6597(2016)03-0112-08

ResearchandPracticeofInnovativeTalentsCultivationunderMOOCsBackground:Three-dimensionalGuidanceLearningMode

ZHUYi-hua1ZHONGHong-ming2

(1.FacultyofEducation,GuangxiNormalUniversity,Guilin541004; 2.XiuTianPrimarySchool,Nanning530001,China)

Abstract:Under the background of MOOCs, the college classroom teaching modes are flipped and the humanistic care relations between teachers and students are weakened. In order to meet the learner’s multidimensional demands, the three-dimensional guidance learning mode is established, which is based on the integration between the courses of creative practice and those of disciplinary theoretical courses, the application of multiple-level learners, and the implement of diversified evaluation. The point of this mood is to create a positive and happy atmosphere of learning, encouraging innovation and sharing, and stimulating learners’ dynamic. The three-dimensional guidance learning mode makes up for the defect of MOOCs, and improves the learner’s efficiency and sustainability in their innovative study.

Key words:three-dimensional guidance learning mode; innovative talents; MOOCs; learning motivation