网络自我表露心理探析

——以微信朋友圈为例

何 享

(江苏科技大学 外国语学院,江苏 镇江 212003)

网络自我表露心理探析

——以微信朋友圈为例

何享

(江苏科技大学 外国语学院,江苏 镇江212003)

摘要:网络自我表露是现实自我表露在网络空间的延伸,微信朋友圈是当前网络自我表露的主要传播平台。国内学者主要从传播学的角度对微信展开研究,分析微信朋友圈的传播机制、微信对社会生活及传统媒体的影响等。在现有研究基础上,从社会学、心理学的角度重新审视微信朋友圈的自我表露现象,剖析个体在朋友圈中自我表露的心理动机,以期获得对朋友圈自我表露行为的批判性认识。

关键词:自我决定理论;自我表露;社交网络;微信朋友圈

自我表露(self-disclosure)是指个体将自己的相关信息告知目标人的过程,包括个体的身份、性格、个人经历、未来打算、兴趣爱好、生活方式等信息[1]。国内外研究者从不同角度对自我表露进行研究和界定,并对自我表露的类型进行了划分,主要包括:人格特质类型的自我表露和基于关系情境的社会交往行为自我表露,描述型自我表露和评价型自我表露,正向自我表露和负向自我表露,现实自我表露和网络世界虚拟自我表露等。当前,微信作为手机即时移动通讯软件十分火爆,在微信空间进行网络自我表露,向朋友圈友人展示、分享个人信息和生活状态,成为现代人的一种网络社交方式和生活方式。微信朋友圈迅猛发展,已超越普通网络现象范畴,逐渐成为一个社会问题,引起了国内学界的广泛关注。

近年来,国内学者针对社交网络空间中自我表露的研究主要集中在两方面:1) 关于自我表露主题、倾向性、程度等的描述。如张军芳[2]发现,大学生在社交网络的不同栏目中自我表露的程度和倾向性存在差异。2) 考察社交网络自我表露的影响因素,包括性别、使用动机等。如巢乃鹏、宋庆庆[3]研究了性别因素对网络自我表露的影响,结果显示,相较于男性,女性在社交网络空间表露的个人信息内容更多,表露的频率更高。国内有关微信的研究更多地关注微信的媒介特征和技术特点,主要从媒体层面探讨微信的特征、功能、应用,以及微信传播带来的社会影响。如朱月荣[4]从传播学角度分析了微信的“点赞”功能对网络社交人际传播的新型构建。在对微信使用主体的行为研究方面,对使用主体心理和情感因素讨论不足,从社会学、心理学角度剖析朋友圈自我表露动机的研究更少。本文在现有研究基础上,从社会学、心理学角度分析朋友圈自我表露现象及其心理动机。从微观层面探究个体通过朋友圈进行自我表露以实现身份认同的过程,分析微信朋友圈自我表露对个体产生的各种心理效应。

1朋友圈自我表露的心理动机

美国心理学家德西和莱恩(Deci Edward L. & Ryan Richard M.)在20世纪80年代提出了解释人类决定自我行为动机过程的自我决定理论,即“自我决定是一种关于经验选择的潜能,是在充分认识个人需要信息的基础上,个体对行动所做出的自由选择”[5]。自我决定理论认为,个体身上存在一系列基本的心理发展需要。相关研究表明,基本心理需要的满足能让个体产生切实的归属感、完整感和理性、积极生活所带来的幸福感[6]。马斯洛的需求层次理论将人类的基本心理需求由低到高划分为生理需求、安全需求、爱和归属感需求、尊重需求、自我实现需求等5类。这5类基本心理需求呈金字塔式排列,相互联系、相互影响,在低层次需要基本得到满足之后,就会产生较高层次的心理需求[7]269。个体在朋友圈的自我表露也是一种自我决定的行为,其根本动机是满足基本心理需要,主要包括安全需求、爱和归属感需求、尊重需求、自我实现需求。

1.1安全需求

现实中每个人都有安全需求。先进的媒介技术赋予微信及时、便捷、互动等特点。个体通过频繁浏览朋友圈信息、不断更新自我状态,接受、感知外部的信息和意见,满足其对安全的物质环境和情感环境的渴望,尤其在遭遇紧急事件寻求社会支持和帮助时,微信不失为一个好的平台。如遇到突发性事件,个体可用手机拍照、录音、录像等及时采集信息,第一时间发布在微信空间,而这样的危急信号可以在极短时间内触动朋友圈中的大量热心友人转发,引起微信管理平台的重视,相关部门可针对具体情况及时采取预警、干预措施,从而保障社会公共安全。如遇到病情诊断、寻人等危急情况时,个体通过微信空间发出紧急求助信息,经过万能朋友圈好友的转发,就有可能在最佳处理期内获得应对方法。

1.2爱和归属感需求

人具有社会性,希望能在所属群体中寻找到合适的位置,渴望得到群体、周围环境乃至整个社会的接纳与认可。个体以语言、图片、视频等方式在微信朋友圈自我表露,实际上是在朋友间分享喜怒哀乐,传递对生活的理解、感悟的一种方式,而朋友圈友人的“点赞”以一种积极的反馈形式表达了对朋友的关注,传递了朋友间的关怀。个体通过朋友圈的自我表露、与友人“你来我往”的互动沟通,满足自身及他人对归属和爱的情感需求,维系并延伸现实人际关系中的朋友情谊。

1.3尊重需求和自我实现需求

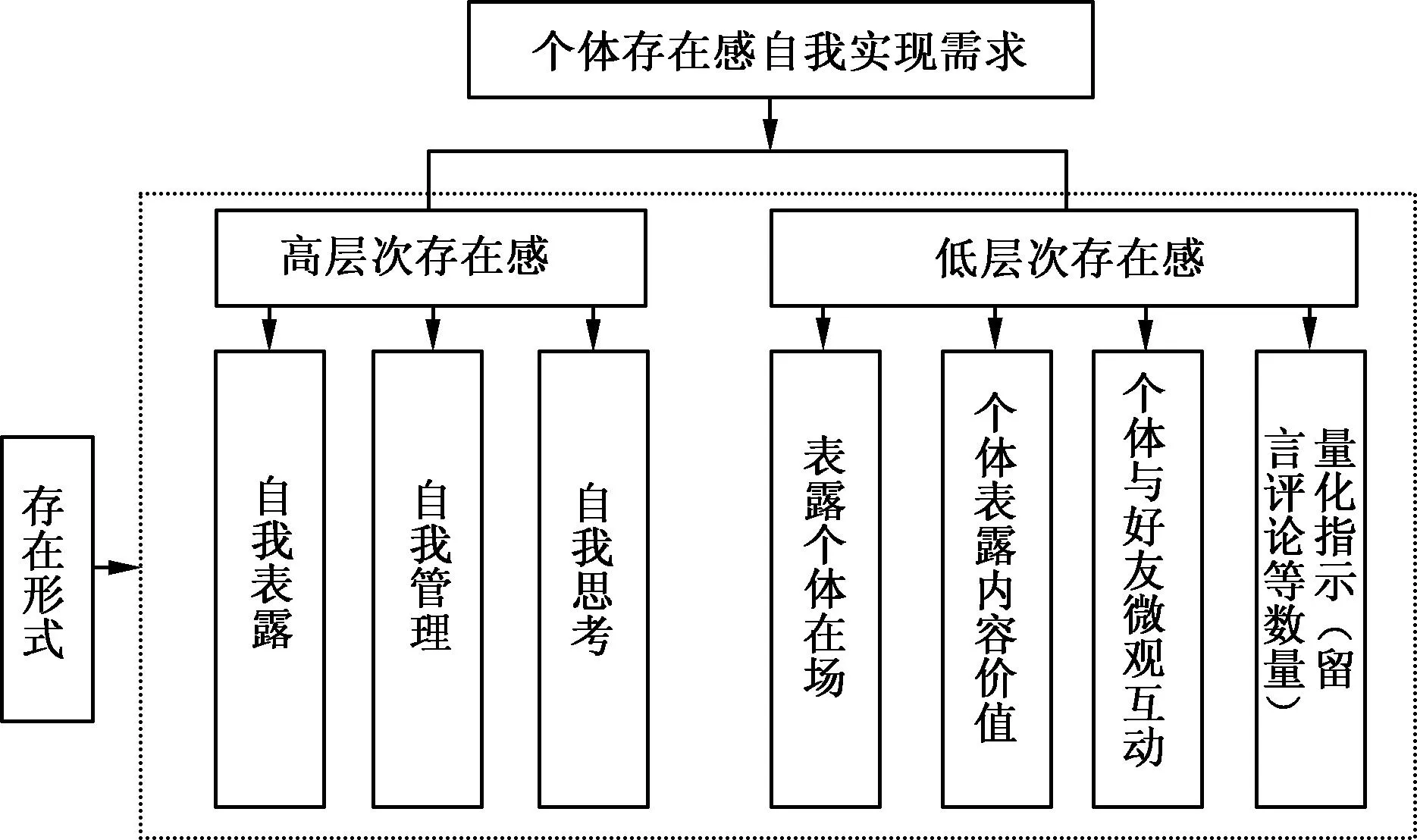

安全、爱与归属感的需求基本满足之后,个体对尊重和自我实现的需求便开始上升。社交网络中,高层次的自我存在感主要通过个体的自我表露、自我管理、自我思考等方式实现,低层次的自我存在感则通过个体与网络好友的微观互动产生,如好友之间对社交网络发布内容的回复、分享等。如图1所示,微信平台赋予个体更多的传播权利,一方面,个体将个人的思想和经历等琐事表露在朋友圈,可以满足情感倾述、自我塑造等基本的精神需求;另一方面,个体可以看到他人的赞美或认可,可以及时了解友人的最新状态和对自己的关注状况,这样的互动可以带来一种面对面的、跨越地理位置的交流体验,可以帮助个体实现强大的友谊归属感及存在感。

图1 社交网络存在感产生机制

2朋友圈自我表露的特点

社会生活节奏越来越快,人与人面对面倾诉的机会越来越少。网络特有的匿名性、即时性、互动性等,使人们在“确定某种距离的基础上,既可以带着面具表露自己,又可以毫不掩饰地展示自己”[8],越来越多的人开始选择社交网络作为自我表露的场所和交流的渠道,这是自我选择、自我决定的行为。自我行为决定理论认为,社会大环境影响个体内在动机,具有安全感和归属感的环境可引发个体更多的内在动机,“信息性事件交流能够促进个体内在的因果知觉与胜任感,提高个体内在的动机水平”[9]。微信朋友圈是基于现实社交友人的实名制交流和视觉线索缺失的网络交流平台,能给个体带来安全感和集体归属感,其平等、融洽、自由的交流氛围大大提高了个体自我表露的动机。

朋友圈自我表露是一种情感表露和倾诉的互动沟通行为,个体会根据关系的远近及对所处环境的态度灵活选择表露内容、表露方式。网络媒体的即时性、延时性赋予微信自我表露动态和静态的特点[10]。个体利用语音、视频等即时聊天工具与他人沟通,实现动态的自我表露;静态的自我表露主要通过在朋友圈以文字、图片、视频、音频等方式呈现个人信息实现,包括微信头像、微信签名、朋友圈主页背景、微信人际交往、朋友圈的信息等。

微信朋友圈作为网络社交圈,其成员既有基于真实身份建立的“强关系”深度社交友人,又有通过定位查找功能建立的“弱关系”广泛社交友人。因而,个体会灵活地选择自我表露的内容、方式、可见对象。自我表露内容,从私密程度看,可分为“高敏感性信息”和“低敏感性信息”两类[11];从深度和广度上看,包括“人生阶段的信息”“一般生活事件的信息”“生活细节事件的信息”3类(Attrill & Jalil,2011)[12];从语言风格和特征上看,可分为描述和评价性表露、事实和情感表露。描述表露或事实表露主要指个人的基本信息介绍,而评价性或情感表露主要指带有个体态度、情感的评价性内容。此外,自我表露还可分为真实的自我表露和伪装隐瞒的自我表露,或抽象、模糊的自我表露与具体、清晰的自我表露等[13]。自我表露的类型主要有积极主动型、自我保护型、中庸普通型。积极主动型的个体多展现优秀、阳光的自我形象,自我保护型的个体一般处于“潜水”状态,很少公开展现自己的相关信息,对他人的表露内容也不发表任何倾向性反馈,中庸普通型的个体不仅会展现努力、向上的积极自我形象,偶尔也会表露诸如抱怨、牢骚等负面内容。

总之,个体在微信朋友圈的自我表露是一种有目的、有意识、有选择的自我决定行为。同一个体有时会在不同的朋友圈使用不同的自我表露策略和方式,呈现不同的表露内容、自我形象和状态,这是由个体满足自身心理需要的动机所决定的。

3朋友圈自我表露的影响

朋友圈自我表露和其他形式的自我表露一样,既给现代人的生活带来了便捷和娱乐,又对现代人的工作和学习产生了消极影响。

3.1积极影响

1) 促进个体健康人格的发展。网络自我表露通过满足个体对于归属与爱、社会尊重、自我实现的心理需求,促进个体心理健康发展。研究表明,积极、健康、适应社会的人具有相对较高的自我表露能力,与他人交流的能力更强,更容易发展亲密关系,增强自我幸福感。

2) 促进个体间的沟通与了解。自我表露中,内容不重要,无论什么内容都能使个体与他人的关系变得更加丰富、深入和复杂[14]374。网络自我表露既是一种信息传递行为,又是一个人际交互的过程,在一定程度上促进自我认同的实现。网络表露的方式能帮助个体克服现实表露因道德、伦理规范所造成的沟通障碍,使个体有更多的机会自由表达自己的真情实感和呈现真实的自我[15]。

3) 促进人类各种亲密关系的形成和发展。社交网络自我表露是一种互动性沟通行为,可以促进了解,增加信任,改善人与人之间的关系,有助于将和谐的网络人际关系转移到现实社会,以促进现实世界中人与人之间亲密关系的形成和发展。

3.2消极影响

1) 让个体更加“自恋”。对自我存在和自我实现需求的过度追求会让个体产生朋友圈“自恋”情结,具体表现为自信心不足,非常在乎别人的看法,渴望得到别人的关注和肯定,需要通过别人的支持与赞许肯定自我存在。越来越多的个体过度迷恋自己的网络形象,过于看重网络好友对自己的评价,因产生认同危机而患上“社交网络自恋症”。

2) 让个体更加焦虑。阿兰·德波顿指出:“身份焦虑指的是人们对自己在世界中地位的担忧。”[16]1这种担忧是一种对自己在他人眼中价值和重要性的忧虑,源于个体对自身角色和地位的不确定。现代人会不由自主地或是强迫性地随时查看微信,关注朋友圈的动态,“刷屏”“转发”“评论”“点赞”成为越来越多人的生活常态。个体对朋友圈动态的过度依赖和关心会产生类似药物、烟酒成瘾的症状,产生莫名的空虚与焦虑[17],严重影响工作和学习。

3) 让个体更加孤独。朋友圈隔绝了自我与外部世界的联系,有时会对现实的人际交往产生负面影响。个体依赖通过朋友圈自我表露寻求支持、认同和社会归属感,会大大降低其现实社交能力,以至在现实中与他人的社会关系越来越疏远。对自我表露的过度心理依赖会让个体陷入无助、失落和孤独。

4) 让个体隐私面临危险。微信朋友圈是一个表露自我、交换信息的平台,为了获取友谊或展现个性,很多人愿意表露自我、分享隐私。网络时代,放任个人信息流动在社交网络空间十分危险。

4避免朋友圈自我表露负面作用的对策

发挥微信即时交流的优势,抵挡其消极影响,引导个体理性自我表露,需要多方携手,共同应对。

4.1微观层面

首先,个体要有积极、健康的心理状态,清醒认识虚拟世界和现实世界,积极投身真实世界的人际交往,实现自我认知、情绪情感、意志行为及人格和谐发展。其次,个体要有自控意识,客观、理性地自我表露。虽然朋友圈自我表露能满足自我认同的心理需求,但它只是现实自我表露的一种延伸,不可以替代生活中真实的交流。再次,个体要增强隐私管理意识,构建隐私界限。网络时代,人们在享受互联网便利的同时,也无偿贡献了自己的“行踪”,使自己成为无处隐身的“透明人”。因而,个体在表露个人信息时,需要权衡,以保障自身安全。

4.2宏观层面

政府要立足保护公民,加强监督与管理。首先,政府要充分发挥网络、新闻媒体的宣传警示作用,使个体明白网络隐私权的重要意义,自觉采取防范措施。其次,政府要制定相关隐私保护政策,加紧网络隐私权方面的立法。再次,政府要建立各级官方微信公众平台,及时推送相关信息,倡导正确的人生观、价值观和交友观,帮助个体建立正确的社交认知,合理地自我表露,防范不必要的危险。

参考文献:

[1] CHEN R, SHARMA S K. Self-disclosure at social networking sites: An exploration through relational capitals [J]. Information Systems Frontiers, 2013,15(2):269-278.

[2] 张军芳.BBS使用目的对大学生“自我表露”的影响:以“日月光华”为例[J].中国地质大学学报(社会科学版), 2009(3):22-26.

[3] 巢乃鹏,宋庆庆.戴着镣铐的舞蹈:明星博客中的自我表露[J].南京邮电大学学报(社会科学版),2008(1):36-40.

[4] 朱月荣.微信对人际传播的新型构建:以“点赞”功能为例[J].东南传播,2014(11):101-103.

[5] 刘海燕,闫荣双,郭德俊.认知动机理论的新进展:自我决定论[J].心理科学,2003(6):1115-1116.

[6] RYAN R M, FREDERICK C. On energy,personality and health: subjective vitality as a dynamic reflection of well-being [J]. Journal of Personality,1997(65): 529-565.

[7] 叶奕乾,何存道,梁宁建.普通心理学[M].上海:华东师范大学出版社,2010:269-270.

[8] LIVINGSTONE S. Taking risky opportunities in youthful content creation: Teenagers “use of social networking sites for intimacy, privacy and self-expression”[J]. New Media & Society, 2008,10(3): 393-411.

[9] 张剑,郭德俊.内部动机与外部动机的关系[J].心理科学进展,2003,11(5):545-550.

[10] 谢笑春,孙晓军,周宗奎.网络自我表露的类型、功能及其影响因素[J].心理科学进展,2013(2):272-281.

[11] KAYS K, GATHERCOAL K, BUTHROW W. Does survey format influence self-disclosure on sensitive question items? [J].Computers in Human Behavior, 2012, 28(1): 251-256.

[12] ATTRILL A, JALIL R. Revealing only the superficial me: exploring categorical self-disclosure online [J]. Computers in Human Behavior, 2011,27(5):1634-1642.

[13] MARCUS A, KRISHNAMURTHI N. Cross-cultural analysis of social network services in Japan, Korea and the USA[M]//AYKIN N. Internationalization, Design and Global Development. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2009:59-68.

[14] YALOM I D,LESZCZ M. The theory and practice of group psychotherapy [M]. New York: Basic Books, 1985:374.

[15] BEN-ZE’EV A. Privacy, emotional closeness, and openness in cyberspace [J]. Computers in Human Behavior, 2003,19(4): 451-467.

[16] 德波顿.身份的焦虑[M].陈广兴,南治国,译.上海:上海译文出版社,2009:1.

[17] 陈堂发.互联网与大数据环境下隐私保护困境与规则探讨[J].暨南学报(哲学社会科学版),2015(10):126-130.

〔责任编辑: 卢蕊〕

收稿日期:2016-03-25

作者简介:何享(1980—),女,江苏镇江人,讲师,硕士,主要从事心理语言学研究。

中图分类号:B84

文献标志码:C

文章编号:1008-8148(2016)03-0113-04

Analysis on the online self-disclosure — From the perspective of Friends Circle of Wechat

HE Xiang

(School of Foreign Languages, Jiangsu University of Science & Technology, Zhenjiang 212003, China)

Abstract:As the extension of self-disclosure offline in cyber space, online self-disclosure has enjoyed an increasing reputation and become a fashionable lifestyle for many people. The friends circle of Wechat has become the principal platform for online self-disclosure. At present, the domestic researches about Wechat are mainly conducted from the perspective of media and communication and can be briefly classified as the following aspects, namely the propagation mechanisms of friends circle of Wechat, the impacts of Wechat popularity on social life and traditional media, and etc.. Based on the existing researches, this paper tries to re-examine the self-disclosure in Wechat from the sociological and psychological point of view and analyze the individuals’ motivation for their self-disclosure so as to win the critical comments on the self disclosure of Friends Circle of Wechat

Key words:self-determination theory; self-disclosure; social network; Friends circle of Wechat