国家模式及其对社会政策和社会工作的影响分析

——以中国、德国和美国为例

张威

国家模式及其对社会政策和社会工作的影响分析

——以中国、德国和美国为例

张威

摘 要:本文以中国、德国和美国三个国家为例,分析对比三个国家国家模式的主要特点及其对社会政策、第三部门和社会工作的影响。分析结果显示,国家模式直接影响着社会政策和社会工作体系的构建。德国是保守型福利国家,较强的国家性、理论性和立法性造就了高度发达的社会政策/社会保障体系和高度职业化的社会工作,第三部门以公益原则为主;美国是自由经济型国家,较弱的国家性、较强的社会性和对个人责任的强调造就了局限于最低程度的社会保障体系以及以私立慈善组织和教会为主体的高度职业化的社会工作,第三部门以自愿原则为主;中国转型期的国家模式较为特殊,是一种同时具有福利国家和自由经济型国家特征的中央集中管理型国家,较强的国家性和较弱的社会性决定了第三部门和社会工作“以国家为本”、“政府主导”的发展方向。分析也表明,中国社会工作目前最紧迫的任务是在宏观层面建立社会工作的理论体系和思想基础。

关键词:国家模式社会政策第三部门社会工作 中国 德国 美国

张 威,四川大学公共管理学院教授、硕士生导师,德国开姆尼茨科技大学博士(成都610065)。

本文以中国、德国和美国三个国家为例,分析对比其各自国家模式的主要特点及其对社会政策、第三部门①第三部门(The third sector)是指在第一部门(Public Sector)(政府)与第二部门(Private Sector)(企业)之外、既不是政府单位、又不是企业和营利组织的事业单位总称。比如根据联合国宪章第71条的定义:“第三部门即非政府组织,是指在国际范围内从事非营利性活动的政府以外的所有组织”,其中包括各种慈善机构、援助组织、青少年团体、宗教团体、工会、合作协会、经营者协会等。和社会工作的影响,并在此框架下思考和分析转型期中国社会工作的构建方向。

一、三大社会思想体系:自由主义、社会主义和保守主义

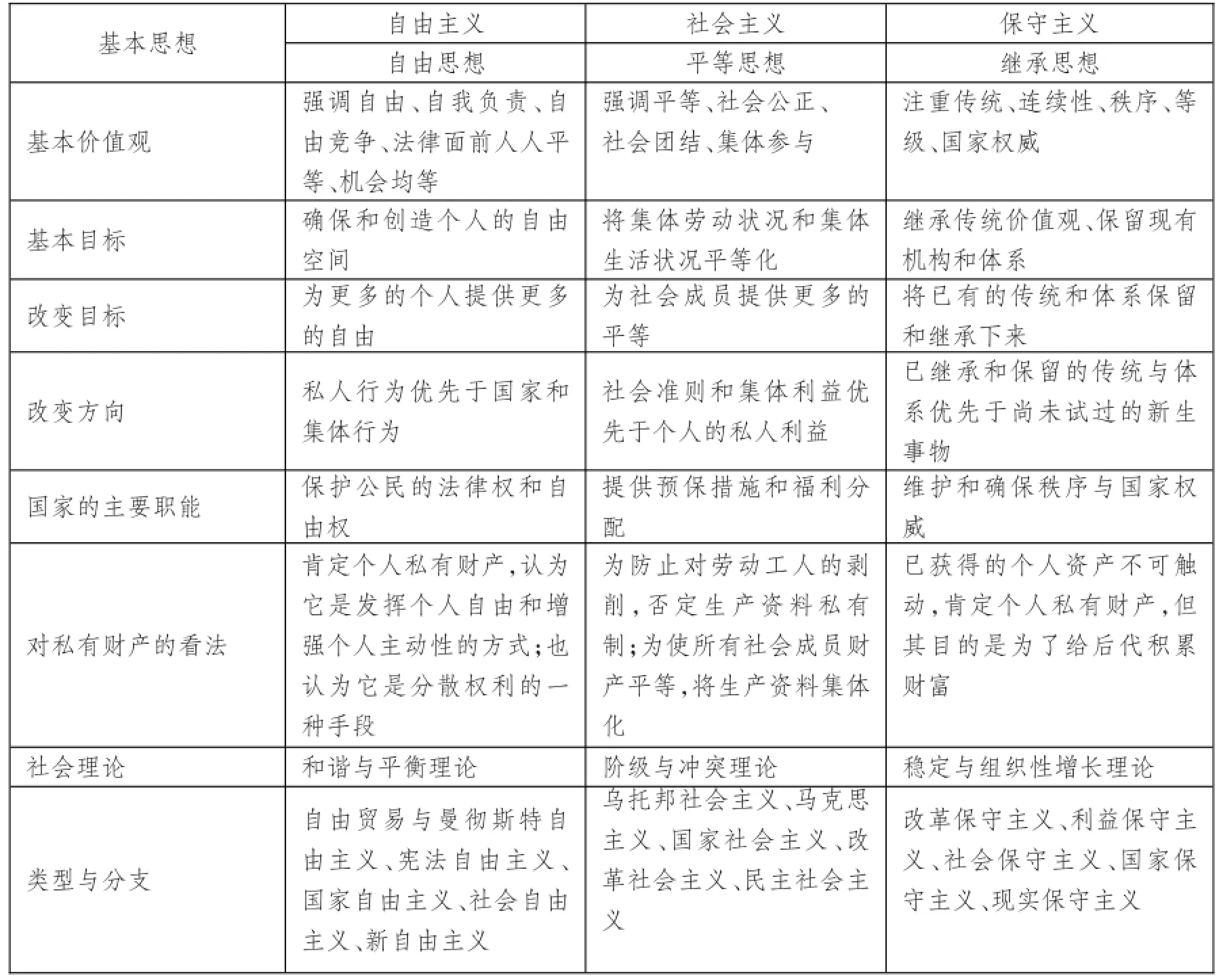

纵观世界主要的社会思想体系,可以将其分为三大类:自由主义、社会主义和保守主义。彼得斯(Peters)将这三种思想体系的主要特点概括如下(见表1)。

表1 全世界主要的三大社会思想体系

自由主义的基本思想是自由思想。自由主义的基本价值观是强调个人自由、自我负责、自由竞争、法律面前人人平等、机会均等。自由主义的基本目标是保障和创造个人的自由空间,因而私人行为优先于国家行为和集体行为。国家的主要职能是保护公民的自由权和法律权。自由主义思想肯定个人私有财产,认为它是发挥个人自由和增强个人主动性的方式,同时也是分散权力的一种手段。自由主义思想体系的主要社会理论是和谐与平衡理论,该思想体系的主要分支有:自由贸易与曼彻斯特自由主义、宪法自由主义、国家自由主义、社会自由主义、新自由主义。

社会主义的基本思想是平等思想。社会主义的基本价值观是强调平等、社会公正、社会团结、集体参与,其基本目标是将集体劳动和集体生活状况平等化、为社会成员提供更多的平等,因而社会准则和集体利益优先于个人的私人利益。国家的主要职能是提供预保措施和福利分配。为防止对劳动工人的剥削,否定生产资料私有制;为使所有社会成员财产平等,将生产资料集体化。社会主义思想体系的主要社会理论是阶级与冲突理论。该思想体系的主要分支有乌托邦社会主义、马克思主义、国家社会主义、改革社会主义、民主社会主义。

保守主义的基本思想是继承思想。保守主义的基本价值观是注重传统、连续性、秩序、等级、国家权威,其基本目标是继承传统价值观、保留现有机构和体系,因而已继承和保留的传统和体系优先于尚未尝试过的新生事物。国家的主要职能是维护和确保国家权威与秩序。保守主义与自由主义一样也肯定个人私有财产,但保守主义提倡:保护个人私有财产的目的是为了给后代积累财富,而非单单为个人所用。保守主义思想体系的主要社会理论是稳定和组织性增长理论。该思想体系的主要分支有改革保守主义、利益保守主义、社会保守主义、国家保守主义、现实保守主义(Peters,1987)。

二、基本国家模式与福利国家对比

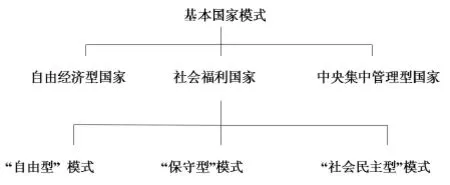

以自由主义、社会主义和保守主义三大社会思想体系为根源和基础,可以划分三种不同类型的基本国家模式:自由经济型国家、中央集中管理型国家和社会福利国家(Belardi 2006)。

在自由经济型国家,国家对市场经济秩序只进行最低程度的调整和规定,国家经济政策以全球化和出口为本,宏观经济政策的宗旨是:国家对经济的干涉必须符合市场要求。此类国家的目标是争取实现低劳动成本、低社会福利支出、低税费和低国债。此类国家通过提高经济增长和提高收入确保社会体制的安全。自由经济型国家的伦理宗旨为“自由高于平等”(自由思想)。其主要目的在于确保公民的经济自由,同时也强调自我负责的原则。此类国家的典型代表有美国、澳大利亚、日本、韩国、新加坡。

在中央集中管理型国家,以生产资料国有制的计划经济秩序为特色,主要是“社会主义”和“共产主义”的经济体制,此类国家的主要原则是低效率和高福利,主要特点是低生产力、高国债、低现代化程度和官僚主义。此类国家在教育、社会福利、医疗卫生和基本食品领域投入大量资金和补助,以此确保社会体制的安全。中央集中管理型国家的伦理宗旨为“平等高于自由”(平等思想)。其主要目的在于将集体劳动和集体生活状况平等化。此类国家的典型代表有前苏联、前民主德国以及20世纪50年代至20世纪70年代的中国。

瑞典社会学者艾斯平—安德森(Gøsta Esping-Andersen)与马歇尔(Thomas H.Marshall)将福利国家的中心思想定义为确保公民的社会权利。而是否做到这点,可用三个核心准则进行分析和衡量:一是去商品化程度。即在不依赖劳动市场的前提下,社会保障能达到什么程度。二是社会分层化程度。即社会保障体系对社会分层和维持社会关系能影响到何种程度。三是国家、市场和家庭三方在福利生产任务方面的混合关系和所占比重。即国家、市场和家庭,每一方分别承担多少比例的福利与保障(Opielka,2004:34)。所有福利国家的共同特性是,生产资料私有制、市场经济、福利保障。但各个福利国家具有不同特征并随着执政联盟的不同而随时变化。

理查德·提特马斯(Richard Titmuss)(1958)将福利国家分为弥补型和制度型两类。弥补型福利国家是指:只有当家庭和市场无法再起作用的情况下,国家才担负起责任。国家所采取的措施只针对社会中某些特定的弱势群体。制度型福利国家是针对全体公民,机构化和制度化的福利措施覆盖全民,其福利保障涉及社会的各个领域。

图1 基本国家模式与福利国家类型

艾斯平-安德森(Gøsta Esping-Andersen,1993)在他的《福利资本主义的三个世界》一书中将社会福利国家又区分为自由型、保守型和社会民主型三种类型(见图1)。

“自由型”模式的福利国家以市场为本,强调市场和家庭的作用,强调个人的责任和义务(workfare instead of welfare)。国家的功能仅仅局限于对贫民最低限度的基本资助上。社会权利不被重视,并总与审查个人需求相连。劳动保护政策和劳动立法较弱。第三部门以市场为本,以私立福利组织模式和自愿原则为主。其基本思想核心是“自由和较低的社会保障”。

“保守型”模式的福利体系根源于欧洲的大陆国家,受天主教社会福利改革影响,是“国家主义、父权主义改革、天主教社会学说”的混合体(Bauer/Thränhardt,1987:22)。保守型福利体系集中体现在工资劳动和社会保险方面,社会权利与地位和阶层密切相连。第三部门以国家为本,以福利联合会模式和公益原则为主。其基本思想核心是“自由和较好的社会保障”。

“社会民主型”模式的福利体系以国家为本,强调国家的社会责任,具有较强的国家性和政治同一性。该模式追求最高程度的平等。社会权利是公民获得保障资格的基础。此类国家力求实现全面保障和建立统一的保障体系,采取积极的劳动市场政策(如充分就业,国家、工会和企业主三方合作)。在第三部门中,私立福利服务的作用较小。其基本思想核心是“平等和较好的社会保障”。

表2 三种类型18个福利国家的去商品化程度①如前所述,去商品化程度是指:在不依赖劳动市场的前提下,社会保障能达到什么程度。

Esping-Andersen将澳大利亚、美国和加拿大列为第一组;将德国和法国列为第二组;将丹麦、瑞典和挪威列为第三组。表2显示这三组共18个福利国家的去商品化程,其中美国排列倒数第二,德国居中(见表2)(Esping-Andersen,1990)。Esping-Andersen称他的分类是“理想类型”。经验性研究的实践表明:很多福利国家是混合型的,各个国家分别蕴含着各种理想类型和模式的不同特征(Butterwegge,2001:21)。

福利国家对比的一般指标是社会保障和福利支出占GDP的比例(一般高于15%)②但需要注意的是,该比例并不能100%地体现一个国家的福利水平。比如,有时免税因素没有被计算在内。。据OECD统计,1996~1998年间德国的社会保障和福利支出约占GDP的30%,美国的社会保障和福利支出约占GDP的16%(Kaufmann:2003:312~313)。除此之外,也可用其他指标对福利国家进行对比(详见表3)。按照上述Esping-Andersen对福利国家的分类,美国属于自由型福利国家,德国属于保守型福利国家。两个国家差别明显,比如美国强调最低程度的贫民救济,对无收入状况的保护较弱;而德国则强调实现公民的社会权利,对无收入状况的保护相对较强等(见表3)。

表3 “自由型”、“保守型”、“社会民主型”福利国家对比

三、德国和美国国家模式特点的对比分析及其对社会政策和社会工作的影响

从三大社会思想体系和基本国家模式来看,美国是以自由主义思想为主导,德国是以保守主义思想为主导。德国属于保守型福利国家,对此专业文献已达成共识,而对美国的国家模式,专业文献有争议,有些学者认为美国属于自由型福利国家(Esping-Andersen),有些学者则认为:美国是否属于福利国家尚需讨论,它是自由经济型国家(Kaufmann)。本文将德国界定为保守型福利国家,将美国界定为自由经济型国家,现就两国国家模式的核心特点及其对社会政策、第三部门和社会工作的影响进行以下八个方面的对比分析:国家性、法律文化、文化思想传统、社会政策/社会保障特点、社会立法、社会工作的机构化和职业化程度、对社会工作社会功能的理解、对社会工作理论的理解。

(一)国家性①此处的国家性并非指一个国家的经济实力,而是指一个国家在保障公民基本社会福利和社会服务方面所承担的责任义务和参与程度。德语原文是Staatlichkeit。

德国推崇“社会福利市场经济”②德语原文是Soziale Marktwirtschaft。“社会福利市场经济”主要是指国家在市场经济领域最低程度的,符合市场规律的宏观调节义务和责任。其目的是通过国家的宏观干预和调控最大程度地减少社会差异,确保社会公正。思想,国家性较强。德国从普鲁士时代就建立起强大的国家机器和行政管理体系,其较强的国家性一直持续至今,这使得国家具有较强的决策、立法和实施能力,国家行政体系具有较强的聚合力。保守型福利国家的国家模式以及“社会福利市场经济”的思想使得国家和国家政策在宏观调控市场、确保公民权益、以最大程度减少社会差异和维护社会安定方面发挥着极其重要的职能和作用。德国的政治体制虽为联邦制,但它是合作式联邦制,各联邦州之间存在财政均衡体制。较强的国家性使得德国在社会均衡、社会政策和社会立法方面发挥着巨大的作用。

美国地区和政治的非同一性较强,国家性相对较弱。从历史起源看,在美国,政府(government)最初作为一种公民社会(civil society)功能,形成了各种不同的行政管理传统。直到19世纪,政府的行政管理功能一直由富有的公民以义务工作的形式承担着。直到今天,在整个美国,也没有形成一种统一的行政管理文化。美国也是联邦制,但它是竞争式联邦制,各州和地方政府具有自主性和独立性,各州之间不存在财政均衡体制,而是只关心各自利益(不同于欧洲的联邦制国家)。其特征为:联邦政府及各州政府在各自权力范围内对等而独立。政治体制层面的行政机构性聚合力相对较弱。较弱的国家性导致美国在社会均衡、社会政策和社会立法方面所发挥的作用非常有限。

(二)法律文化

德国和欧洲大陆国家沿用至今的是“法律法”(中国亦如此),其受“罗马法”的影响(客观性判决)。而美国所沿用的是另一种法律文化(英国亦如此),它来自于“普通法”(common law)的传统(即通过一个一个案件确立起来的法律规则)(宪法除外)。故在美国是另一种法律理解:即由法庭根据“法官法”的案例作出判决(主观性判决),很多社会政策领域的决策和决议经常被最高法院(Supreme Court)否决。但是,法律对老百姓的保护功能强大,比如“侵权法”(或侵权损失赔偿法)(Tort Law)。

(三)文化思想传统

德国的文化传统基于保守主义思想,在确保个人自由的同时也强调国家的权威、发展的持续性和传统的延续性。人的原则(确保人的尊严)、辅助性原则、团结互济(社会共济)原则、多样化原则成为德国构建社会福利和社会工作体系的原则。此外,德国具有合作主义①德语原文是Soziale Marktwirtschaft。“社会福利市场经济”主要是指国家在市场经济领域最低程度的、符合市场规律的宏观调节义务和责任,其目的是通过国家的宏观干预和调控最大程度地减少社会差异、确保社会公正。的传统(如较高的去商品化程度与合作主义的倾向和因素有关)。合作主义强调的是对家庭、道德、权威的依赖,而不是对市场的依赖②合作主义是指雇员组织(如工会)、雇主组织(如企业主协会)和国家之间的三方合作机制。合作主义有着较深的宗教与历史根源:(1)受天主教社会福利改革影响。“天主教社会学说”提出的“人的原则”、“辅助性原则”、“团结互济(社会共济)原则”三大原则成为德国构建福利体系的基本原则。(2)蓬勃持久的工人运动和成熟发达的民主政党(思潮)使欧洲成为合作主义的发祥地。由此工会、企业主协会、国家三方达成合作关系(三方协商伙伴机制、“共同决策”机制)。。

美国强调个人自由和自助原则,如个人自助、慈善行为、公正概念中的工作取向。美国的宗教移民从一开始就强调信仰自由、言论自由。在加尔文信徒中,百姓主权与贵族主权相对。社会达尔文主义的“适者生存”思想(Survival of the Fittest)以及加尔文主义的“天命注定论”将社会不公正和社会差异合理化,使人们对社会政策的介入和干预普遍持负面态度。1887年格罗弗·克利夫兰(Grover Cleveland)总统曾说:“我们要加强这种观念和意识:是百姓要去支持和帮助国家,而不是国家帮助和支持百姓。”除了罗斯福(Roosevelt)和琼森(Jonson)总统执政时期以外,这种看法和观点始终占主导地位。

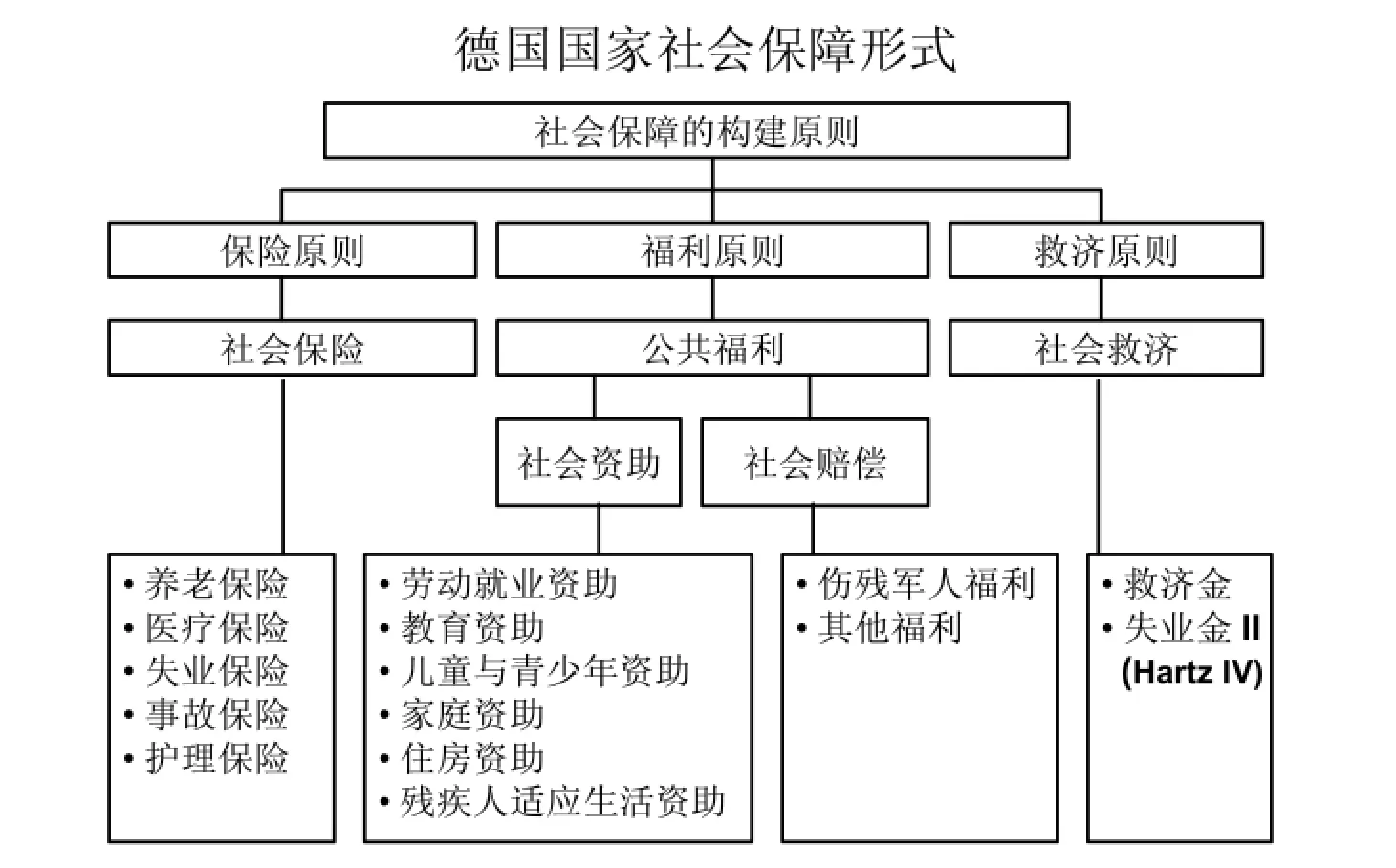

(四)社会政策/社会保障特点

作为保守型福利国家,德国具有高度发达的社会政策与社会保障体系。在德国,“社会政策”概念含社会保障和劳动就业政策,从广义上讲也含医疗卫生政策、家庭政策、儿童与青少年专业工作。其社会保障制度又按照保险原则、福利原则和救济原则三个基本原则构建而成;社会保险、公共福利(包括社会资助和社会赔偿)以及社会救济构成社会保障体系的三大组成部分。其中社会保险最具特色,由养老、失业、医疗、事故和护理保险组成,构成德国福利国家的五大支柱。社会资助的组成部分为:劳动和就业资助、教育资助、儿童与青少年资助、家庭资助、住房资助以及残疾人适应生活资助。社会赔偿的主要组成部分是伤残军人福利。社会救济主要指救济金和失业金II(Hartz IV)(见图2)(Lampert/Althammer,2004)。图2概括了德国的国家社会保障形式。通过这一高度发达的体系,几乎每一位德国公民都可以得到社会保障:从子女教育到医疗卫生、从失业救济到预防贫穷、从住房到养老。目前德国社会福利保障的支出占国内生产总值的33%。高度发达的社会政策与社会保障体系为社会工作的发展提供了强有力的框架条件和基础。

图2 德国国家社会保障形式

美国的“welfare state”(福利国家)含两个层面:上层是社会保障及其行政管理机制(social security/ Social Security Administration),下层是福利项目(“welfare”programs)。前者相对较强,后者不是很普及和受欢迎。美国拥有一个残缺不全的福利领域。“国家应确保公民基本福利和保障的义务和责任”的这种共识,在美国并不存在。但由于成功的经济政策,美国成为欧洲和其他国家经济政策改革所学习的榜样。

美国的自由经济型国家模式确立了其核心的“市场取向”,尤其在社会保障和社会服务领域中,市场和企业的作用占第一位,第二位是家庭,第三位是教会教区、NGO(非营利机构)与慈善公益机构(其中教会的意义和作用大于欧洲),第四位是国家。国家的作用和职能非常有限,只局限于最低程度的救济(如贫民、老人、残疾人和退伍军人)。地区和政治的非同一性导致各州采取不同的社会福利措施,立法情况根据每个州的宪法有所不同。全国统一的法规是“社会保障法”(Social Security Act),包括养老保险、去世者亲属保险、工伤保险。其他所有社会政策措施都建立于各个州层面,差别巨大(如失业保险、医疗保险)。与欧洲国家相比,美国虽然能成功应对失业问题,但降低失业率并没有导致贫困的减少,而是导致社会经济不平等程度的加大。美国在社会保障方面的改革是:增加社会保障与福利财政收入,减少开支,即提高税收、降低福利。

(五)社会立法

德国是社会法制国家,按照基本法第20条,联邦德国是一个“民主和社会法制化”的联邦制国家;第28条责成各联邦州,以“共和国、民主和社会法制国家”的原则确立其宪法条款。公民获得社会福利保障的资格和权利被法律化,社会立法程度很高。社会政策以及社会工作的主要法律被编汇在《社会法典》1~12部中。按照《社会法典》第一部第1条第1节,社会法是“一部为实现社会公平与社会安定而服务的法律。这一任务由社会福利、保障和救济待遇方面的法律完成。依此法律,须确保公民的社会福利、保障和救济待遇,包括在教育方面对公民的帮助”(Thole,2002:682)。此外,德国工会的政治影响力较大,劳动法非常完善,具有较强的劳动保护功能。德国社会法制国家的特性和高程度的社会立法为社会工作提供了坚实的法律基础和保障。

美国拥有极其活跃的、建立在自由竞争基础之上的私有经济体制①但在福利体系影响社会分层方面,合作主义比较制约就业机会,它对社会分层虽有影响,但存在一定局限。这主要体现在“局内人-局外人”之间的分裂:在(行业)集体谈判过程中,那些有工作的人(局内人),为了维持自身工资和自身利益的最大化和制度化,极力排斥那些(失业的)局外人进入就业市场。因此,一方面,合作主义限制了局外人的就业机会;另一方面,为劳动力市场保持弹性带来了负面效应。此外,“保守型”福利国家的劳动生产率大致与其失业率的增长相伴而生。或者说,“合作主义”的倾向和因素并没有从根本上触动各阶层之间的分层形式(如在就业者和失业者之间)。工会、企业主协会、国家的三方协商伙伴机制、“共同决策”机制对低收入、低工资职业的增长有很大抑制作用(比如强大的工会:规定最低工资制度。这点与美国有很大差异。),但其社会立法相对薄弱。以工会和劳动法为例,美国历史上,从未发生过具有重大政治意义的工人运动,工业化所带来的既有问题只是引发人们去讨论工人的问题,如解决工伤事故、改善工作条件、提高工资,而不是政治性工人运动。社会核心问题是黑奴问题、黑奴解放后的黑人问题、种族问题等。工会的政治影响力较弱,并没有成为一种反对资本主义赤裸裸生产方式的社会力量。与欧洲国家相比,美国的劳动法和劳动保护较为薄弱。

(六)社会工作的机构化和职业化程度

在德国,社会福利、保障与救济待遇工作以及社会服务既由公立型机构承担,也由自由型机构承担。首先,专门的社会教育学/社会工作官方机构遍布各地,每个地方政府均设立了“青少年事务局”(公立机构),总体负责儿童青少年和家庭事务。其次,“辅助性原则”确立了国家与社会组织(包括自由型社会工作机构)之间稳固而信任的合作关系,这一合作关系在《社会法典》第八部/《儿童与青少年专业工作法》第3~4条中得以确立和表述:在提供社会服务方面,非官方的社会组织具有优先选择权,即具备资格的社会组织若愿意提供某项服务,国家应对其资助,并确保其运营和操作上的自主权。第三,德国是一个福利联合会国家。自由型机构尤其是公益性自由型机构,在德国起着非常重要的作用,它们的组织性相当强,如老年工作、医疗卫生、儿童青少年专业工作以及社会救济领域的自由型组织,如福利联合会和基金会,德国三分之二的社会工作者是在福利联合会中工作。工人福利联合会、德国(天主教)慈善联合会、德国红十字会、德国新教福利联合会、平等福利联合会、德国犹太人中央福利处六个顶级福利联合会构成德国自由型公益性非营利组织的核心力量。

“青少年事务局”作为官方机构与自由型机构(如福利联合会)形成稳固信任的合作关系,这一合作模式使得社会组织(自由型机构)能够在强大的法律保护下和国家资助框架下开展工作,因此,和美国不同的是:德国的第三部门(非营利组织)更多是强调公益原则(即非营利组织在国家的资助下开展公益工作),而较少强调自愿原则。国家与社会组织之间密切而稳固的合作关系使得德国社会工作的机构化程度较高(即社会组织主要的经济来源是国家资助,而非个人或企业的自愿捐赠)。机构化意味着工作岗位,大量工作岗位带来的是社会工作高程度的职业化。遍布各地的六大福利联合会以及其他自由型机构,可以依照法律承担面向儿童青少年和家庭的各种服务工作。在公立型和自由型社会服务机构中工作的社会工作者、社会教育学工作者、教育工作者、心理工作者总数超过德国所有汽车行业的人员总数,而其中大多数人是接受过高等教育的社会教育学/社会工作、心理学或教育学专业的毕业生。

在美国,社会工作的职业化程度也很高,尤其是临床社会工作发展得非常迅速和成功。与收费较高的心理工作者和精神病工作者相比,在心理治疗市场,临床社会工作者的服务费用相对较低。但总体来看,在承担社会工作服务的各类机构中,国家的作用和职能非常薄弱,相反,社会自发功能非常强大,尤其是教会的作用非常强大。私立社会工作尤其是临床社会工作领域不断扩展的趋势较明显,社会工作呈现较强的治疗化倾向。这点与欧洲大陆国家社会工作更为广泛的服务功能(如预防咨询功能)以及国家与社会组织之间密切的合作关系有很大区别。因此,美国的第三部门(非营利组织)更多是强调自愿原则和慈善原则(个人或企业的自愿捐赠或慈善行为),正因为如此,在社会服务和社会工作领域中人们非常强调“公民社会”意识,因为它成为开展社会服务和社会工作的必要基础和前提。

(七)对社会工作社会功能的理解

德国较强的国家性、法律法的框架、国家在福利保障和社会服务方面的责任义务和参与、高程度的社会立法、国家和社会组织密切的合作关系、职业性的社会工作等等,这些因素都导致社会工作的职能和作用界于个体和国家两者之间。因此,德国的社会工作强调其社会功能具有双重职能——助人与监督①但美国的经济秩序并非不受国家干预的制约:如Anti-Trust-Movement对竞争的控制功能。,即帮助所服务的个体提高自助能力,同时接受国家和社会的委托,对社会风险因素和不稳定因素进行控制和监督。这一双重职能使得社会工作者必须在助人职能与执行国家委托和监督职能之间进行权衡。当然,这种“雅努斯面孔”②德语原文是Das doppelte Mandat。一再引发人们对社会工作职业形象和职业伦理的讨论。但有一点是确定的:只要社会工作是在国家的委托和资助下进行的,其“双重职能”的结构性特征就不可避免,并对社会工作的职业角色起着决定性意义。

在美国,较弱的国家性、国家职能的弱化、对个人责任的强调、社会不公平的合理化、法官法的框架、较弱的社会立法、国家和社会组织之间较松散的关系等等,这些因素都导致社会工作的社会功能更多只是服务于民,社会工作更多只是一种面向个人的行为、一种面向个人的治疗行为,而间接服务政府、影响社会发展的功能较为薄弱。也正因为如此,美国的社会工作具有较强的治疗化倾向,并单一强调社会工作的“助人自助”功能。曾任Berkeley大学社会工作专业负责人的思百希特(Harry Specht,1995)撰写了《不忠诚的天使:社会工作是如何放弃其使命的》一书对美国社会工作的现状进行了反思。

(八)对社会工作理论的理解

德国和欧洲大陆国家将社会工作理论理解为社会工作科学,即阐述社会问题如何形成、如何应对社会问题的一门科学,它进一步阐述和解释什么是社会工作、社会工作的功能、任务和目标。基于德国较为强大的系统性思维和哲学传统,德国从19世纪末起形成和发展了一系列社会工作/社会教育学③雅努斯为古罗马的两面神。本领域的社会工作理论(笔者称之为社会工作基础理论)。此类理论在中国尚为空白,笔者目前正在尝试将其整理并结合中国实际进行研究。

美国较为注重实用主义,将社会工作理论理解为社会工作(实践)理论,即服务并应用于实践操作的理论基础,此类理论大多借用于其他学科如心理学模式和理论(笔者称之为社会工作实践理论)并聚焦于操作方法和过程。受美国影响较大的,除了盎格鲁萨克森国家,还有中国(包括香港和台湾)。

四、中国国家模式的特点分析及其对第三部门和社会工作的影响:兼论对比德国和美国

20世纪80年代中后期,社会工作从美国和盎格鲁萨克森国家传入中国大陆。在过去的30多年里,中国社会工作受美国的影响最深,而德国和欧洲大陆国家对中国社会工作的影响几乎是零。从美国社会工作的特点来看,高度职业化、高度发达的临床社会工作、社会工作实践模式与方法(实用主义)、聚焦于社会工作实践理论的社会工作研究属于美国的优势,也是中国可以学习和借鉴的地方。但美国社会工作也存在致命的弱点,比如因其较弱的国家性以及过分强调市场和私立领域的作用,使得国家在社会工作领域的职能和作为非常有限,社会工作几乎演变为心理治疗市场中的一个配角。而德国和欧洲大陆国家社会工作的特点显示出其完全不同的一面,尤其是宏观层面上社会工作体系的总体构建、社会立法、阐述社会工作功能和任务的社会工作基础理论、公立型机构和自由型机构之间的合作,这些特点都与其较强的国家性密切相关。中国也是一个国家性非常强的国家,这点与德国类似。因此,在引入(微观行动层面的)美国社会工作操作模式和方法(如家庭治疗或其他治疗模式)的同时,更为紧迫的是从宏观视角分析各国国家模式的特点以及它们为社会工作所创造(或限制)的框架和条件,即思考中国社会工作体系的构建框架和方向,思考中国社会工作所承担的社会功能和任务(这些都属于社会工作基础理论的范畴)。为此,首先需要思考中国的国家模式特点及其为第三部门和社会工作所带来的影响。

到20世纪70年代末,中国还是一个较为典型的中央集中管理型国家。20世纪80年代初以来,中国进入“转型期”。本文中的“转型”更多是指“社会转型”。我国的社会学者对“社会转型”的论述主要有三种理解:一是指经济体制转型,即从计划经济体制向市场经济体制的转变;二是指社会形态的变迁,即从农业社会向工业社会、从传统社会向现代社会的变迁;三是指社会结构的变化,即一种整体全面的结构状态变化,其中包括社会分层的变化。“社会转型”的模式通常有两种类型:一种是极端型模式(“休克疗法”或“剧烈碰撞”),例如前苏联和东欧国家的社会转型方式;一种是梯级型模式(“循序渐进”或“一步一步”),中国的“社会转型”属于梯级型模式。转型期的中国很难被列为上述基本国家模式中的任何一种,而是承载着一种混合模式,这一特殊混合模式所蕴含的特点涉及到前文所讲的三种基本国家类型。

(一)“中央集中管理型国家”特征占主导

中国转型期的特殊国家模式在主导方向和总体框架上仍然是“中央集中管理型国家”。这种国家模式所具备的很多特点,在目前的中国依然占着主导地位,例如:自上而下的行政管理体制、国家的宏观调控作用、生产资料国有制、计划经济、(国有企业和企事业单位的)低效率和高福利、低生产力、低现代化程度和官僚主义等。因此,从政治体制、行政管理体制和计划经济体制的角度看,转型期的中国在主导方向上仍然具有“中央集中管理型国家”的特点。这一特点所导致的较强的“国家性”和“自上而下”的行政手段,对中国第三部门的发展方向起着决定性的影响作用。也就是说,在中国,第三部门的职能较弱,或者说,第三部门的发展必须以国家为依托、以国家资源为基础。

政治因素和自上而下的行政管理框架依然占据主导地位的这一特点也决定了:在民政系统和三大群众组织(妇联、工会和共青团)所从事的“行政性实际社会工作”领域中,依然是以政府主导为主要模式,自上而下的行政管理观念、完成行政事务和上级领导所交待任务的意识重于自下而上的社会服务意识。这是国内的第一种社会工作类型,它生于中国、长于中国。

但中国与“理想型”“中央集中管理型国家”最大的不同在于:在转型期的中国,计划经济和市场经济并存、生产资料国有制和生产资料私有制并存。当然这点主要涉及经济领域,但这也意味着:社会政策、第三部门和社会工作的发展必然要受到双重经济体制的影响,因此,挑战与机遇并存。

(二)同时具有“自由经济型国家”某些特征

随着“社会主义市场经济体制”的确立,“自由经济型国家”的某些特征在中国国家模式中也显示出来,例如市场经济秩序、生产资料私有制、私营企业、对个人私有财产的肯定、强调低劳动成本、低社会福利支出、低税费,通过提高经济增长和提高收入来确保社会体制的安全,强调个人责任、家庭义务、社会伦理道德与公共责任感。因此从市场经济体制和个人所承担的责任和义务角度看,转型期的中国亦具有“自由经济型国家”的某些特点。

但中国与“理想型”“自由经济型国家”最大的不同是:在自由经济型国家如美国,其国家性较弱,强调个人义务和责任,市场性和社会性较强。因此第三部门以市场为本、以私立领域的福利/慈善组织模式和自愿原则为主。换而言之,虽然美国的国家性较弱,但凭借强大的公民社会基础、企业与个人的责任感和自愿捐赠行为,私立慈善组织有着巨大的存活空间和可能,第三部门能得以发展。而在转型期的中国,虽然也强调个人责任和家庭义务,但在国家所具有的强大“国家性”与较弱“社会性”之间形成巨大反差,第三部门较为薄弱。企业领域普遍缺失的经济伦理与社会责任感使得第三部门在中国不具备以市场手段存活的基础,因此,在没有来自国家支持的情况下,第三部门的存活较为艰难、发展空间较为有限。由此可见,美国式的第三部门发展道路(即以市场为本、以私立福利/慈善组织模式和自愿原则为主)源于其自身国家模式的特点以及国家、社会、个人三者所处的关系状态;从发展方向上看,美国第三部门的发展模式并不适合中国的国家模式特点和第三部门实际现状。

转型期中国国家模式所具有的“自由经济型国家”特征,尤其是市场经济秩序的引入,使得国家在深入企业改革和劳动制度改革的同时,也提出“政府职能的转变”,国家和企事业单位逐渐剥离以往的部分社会服务职能,个人和家庭逐渐从“单位人”转变为“社会人”;生活质量的提高和生活方式的多样化为个人和家庭带来更多自由和空间的同时,个体需要独立应对困难和解决问题的压力和负担也在逐渐增加,个人和家庭的各种社会需求日益增加。这些因素均为第三部门的孕育和发展提供了契机,这种背景下“西方意义上的社会工作”被随之引入。此处所说的“西方意义上的社会工作”,主要是指以社会工作职业化程度较高的发达国家(如美国)的社会工作模式和方法为基础所展开的社会工作服务(这些理念和模式主要以高校社会工作教育的方式得以传播)。(主要来自美国的)这些模式和方法在进入中国之后,很快面临能否“落地生根”“开花结果”的问题,无论是社会工作的实务工作者还是高校学者都在急切地探索如何将社会工作“本土化”。

与前面分析过的“行政性实际社会工作”相对应,“西方意义上的社会工作”是转型期出现的中国第二种类型的社会工作。“西方意义上的社会工作”的“本土化”问题不仅仅是国外方法水土不服的问题,而是人们在直接引入(微观行动层面的)“方法”的同时,忽视了国家与国家之间模式、体系和文化不同以及它们对构建社会工作体系所产生的影响,更为重要的是:在人们还没有在宏观理论层面思考中国转型期社会工作所需应对的问题以及它所承担的社会功能和任务之前,即在澄清“为什么、怎么样和是什么”等问题之前,就急于寻找“怎么做”的答案了。因此,中国大陆社会工作目前最紧急的任务不是“学习方法”,而是“建立理论体系和思想基础”。在这一方面,国家性、理论性和立法性较强的德国和欧洲大陆国家对中国的影响几乎是空白。

(三)同时具有“福利国家”某些特征

“福利国家”和“保守主义”思想的某些特征也同样触及中国的国家模式。例如保守主义所强调的继承思想,即注重传统、连续性、秩序、等级、国家权威,继承和保留已有传统和现有体系,极其符合中国强大的“国家性”、维护国家权威与秩序、在稳定中增长的思想。因此,从“国家性”、维护国家权威与秩序、继承传统和保持现有体系的角度看,转型期的中国亦具有“福利国家”的某些特点。此外,保守型福利国家的第三部门是以国家为本、以福利联合会模式和公益原则为主。也就是说,国家与第三部门之间的关系非常密切,除了管理监督和控制之外,亦存在合作关系,国家既是过程监控者,也是政策制定者和财政支持者。比如在德国,国家与社会组织之间的合作关系由“辅助性原则”确立,并在社会工作立法中得以明确和保障。因此,在第三部门的总体发展方向上,中国与保守型福利国家之间更具相似之处。如上所说,中国强大的“国家性”和较弱的“社会性”使得第三部门的发展道路更适合“以国家为本”的方向。换而言之,如果在美国这样的自由经济型国家强调“公民社会”是可以理解的(因为这是其第三部门赖以生存的基础),而在中国“强国家、弱社会”的格局下,如果强调只有在“公民社会”的框架下第三部门才有发展出路,那就显得牵强附会了。

因此,对社会工作来说,与其说在转型期中国,“行政性实际社会工作”与“西方意义上的社会工作”两种类型并存;不如说在特殊的国家模式下,“政府主导”依然是中国转型期社会工作的主要特征。与20世纪80年代之前不同的是,“政府主导”虽然是主要方向,但两种社会工作类型将产生互动作用并相互影响,而这一过程同时又受文化因素的影响。因此,在“政府主导”的框架下,“行政性实际社会工作”、“西方意义上的社会工作”、文化与其他环境因素,这三方之间所形成的互动过程与关系状态,构成中国转型期社会工作的主要特点。与中国特殊的国家模式一样,国内转型期社会工作的这种状态也是独一无二、处于动态变化之中的。笔者认为,对这三方之间互动过程的关注和研究,也是本土化研究的关键所在。

但中国与“理想型”“福利国家”最大的不同是:由于经济发展水平有限,福利国家所拥有的社会福利体系,转型期的中国无法达到;在国家与社会组织关系方面,虽然“政府购买服务”的模式已经出现,但在目前的中国,鉴于“中央集中管理”模式的主导地位,国家的“管理监督和控制”职能远远大于“合作和支持”的职能,双方的关系还远远达不到平等的“合作关系”,更无法将这种合作关系法律化。此外,“保守主义”在肯定个人私有财产的同时也强调为后代积累财富,这种思想在今天的中国尚不具备普遍性。

综上所述,转型期中国的国家模式较为特殊,既具有三种基本国家模式的某些特点,又与其部分特点不同,因此它是一种独一无二的特殊国家模式,或者从非严格意义上说,它是一种同时带有“自由经济型国家”和“福利国家”特征的“中央集中管理型国家”。但这一模式是动态的,即处于发展变化之中,并且是梯级型的,即循序渐进、一步一步的,这一变化过程也伴随着文化的影响:这些特征便构成中国国家模式的独特之处。

五、结 语

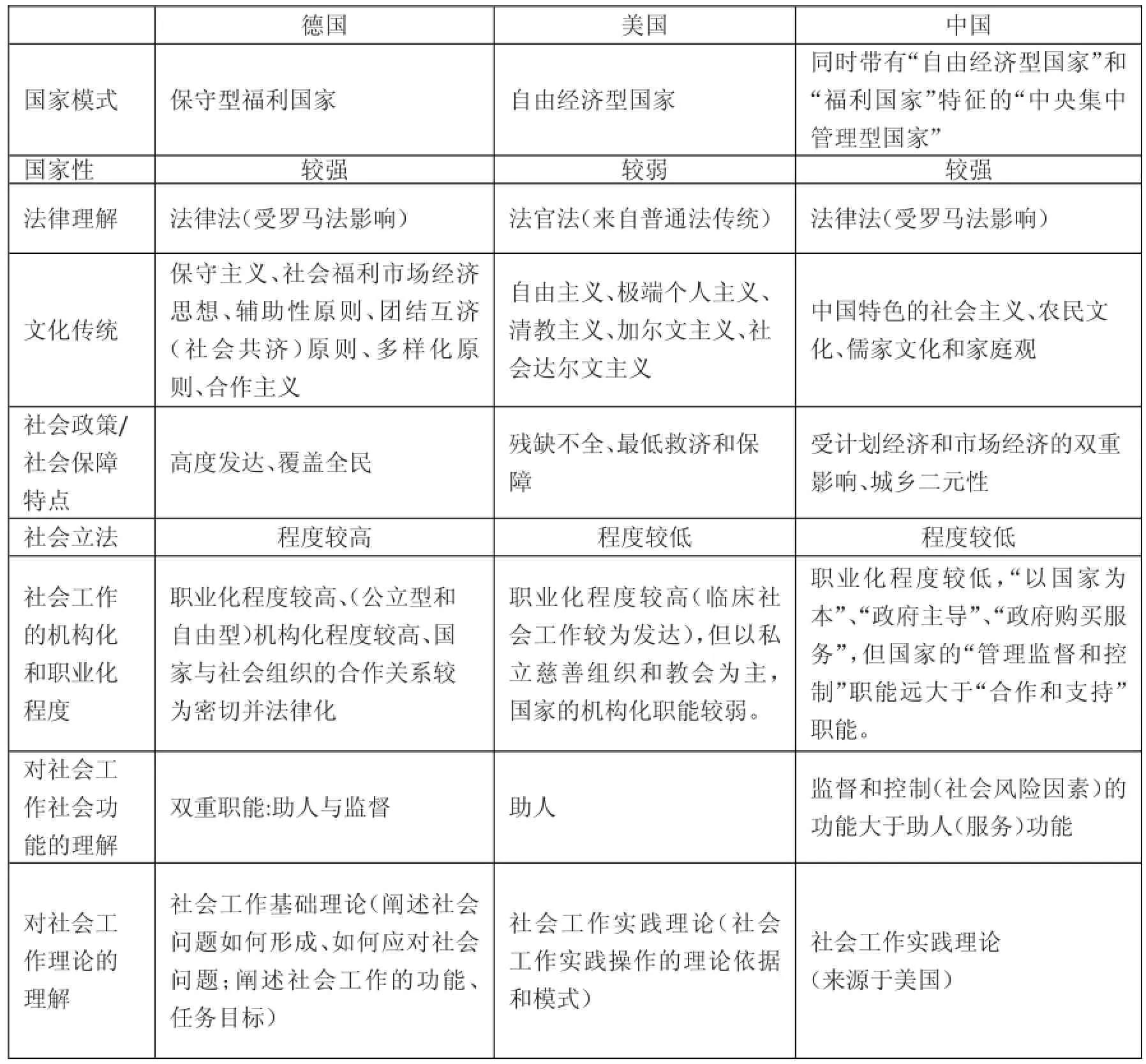

本文对中国、德国和美国三个国家国家模式特点的分析显示:国家模式对社会政策、第三部门和社会工作体系的构建产生着直接、深远的影响,或者说,什么样的国家模式决定了什么样的社会政策和社会工作。德国是保守型福利国家,其较强的国家性、法律法的框架、社会福利市场经济的思想、较高程度的社会立法造就了其高度发达的社会政策/社会保障体系和高度职业化的社会工作体系。美国是自由经济型国家,其较弱的国家性、法官法的框架、以自由主义和个人主义为主导的思想、社会不公正的合理化、较强的社会性造就了其仅局限于最低程度的社会保障体系以及以私立慈善组织和教会为主体的社会工作体系。中国转型期的国家模式较为特别,是一种同时带有“自由经济型国家”和“福利国家”特征的“中央集中管理型国家”,但同时又保持中国自身特色。中国强大的“国家性”、“政府主导”特征、较弱的“社会性”使得第三部门的发展道路更适合于“以国家为本”的方向(见表4)。

表4 德国、美国和中国的国家模式特点分析及其对社会政策和社会工作的影响

从本文的分析可以看出:中国大陆社会工作领域目前最为紧迫的任务不是引进和学习方法,而是建立理论体系和思想基础。为此,未来,一方面需要基于中国国情继续探索中国转型期社会工作的发展道路和构建方向,另一方面需要了解和分析国外的社会工作思想和理论。在学习美国社会工作实践操作模式(如家庭治疗)的同时,需要将视野从微观行动层面扩展到宏观思考层面,从美洲大陆扩展到欧洲大陆国家。在社会工作的体系建设、理论研究、思想基础、政策制定、社会立法等宏观层面,国家性较强的德国和欧洲大陆国家能为中国带来很多有益的思考和启示。

[参考文献]

[1]Belardi,N.:Vorlesung„Sozialpädagogisches Handeln“und„Sozialmanagement“.2006

[2]Bauer,R./Thränhardt,A.-M.:Verbandliche Wohlfahrtspflege im internationalen Vergleich.Opladen 1987

[3]Butterwegge,C.:Wohlfahrtsstaat im Wandel.Probleme und Perspektiven der Sozialpolitik.Opladen 2001

[4]Esping-Andersen,G.:The Three Worlds of Welfare Capitalism.1990

[5]Esping-Andersen,G.:The Three Worlds of Welfare Capitalism.Oxford 1993

[6]Kaufmann,F.-X.:Varianten des Wohlfahrtsstaats.Der deutsche Sozialstaat im internationalen Vergleich.Frankfurt am Main 2003

[7]Lampert,H./Althammer,J.:Lehrbuch der Sozialpolitik.Berlin 2004.

[8]Opielka,M.:Sozialpolitik.Grundlagen und vergleichende Perspektiven.Hamburg 2004

[9]Peters,H.:Einführung in die Theorie der Wirtschaftssysteme.1987

[10]Specht,H.:Unfaithful Angels.How Social Work has Abandoned its Mission.1995

[11]Thole,W.(Hrsg.):Grundriss Soziale Arbeit.Opladen 2002

[12]Witterstätter:Soziale Sicherung.2003

[13]张威,2012,《社会工作基础理论探究—一个学科构建的新视角》,《中国社会工作研究》(第九辑),北京:社会科学文献出版社

编辑/陈建平

[中图分类号]C916

[文献标识码]A

[文章编号]1672-4828(2016)03-0033-014

DOI:10.3969/j.issn.1672-4828.2016.03.005