语言符号的所指及其限制

吴宝祥

(四川师范大学 政治教育学院,成都 610068)

语言符号的所指及其限制

吴宝祥

(四川师范大学 政治教育学院,成都610068)

摘要:语言作为一种符号系统,必须有所指才有意义,其所指或者是客观对象或者是观念。但是在理解语言的过程中,其所指是观念还是对象已没有那么重要,因为我们同等地使用它们。在理解语言的过程中,语言符号所指的内容更多地受到语言结构、语言背景、使用者个人的限制。

关键词:语言符号;语言结构;语言背景;所指;能指

本文引用格式:吴宝祥.语言符号的所指及其限制[J].重庆与世界,2016(2):52-56.

Citation format:WU Bao-xiang.Constricted Meaning of Language Symbols[J].The World and Chongqing, 2016(2):52-56.

一、语言符号的所指

现代语言学家普遍同意把语言看成一种符号系统。符号若要有意义,则必须有所指,语言自然也不能例外。现代语言学的奠基者费尔迪南·德·索绪尔把语言分为能指和所指,认为它们之间存在着对应的关系,而且他还认为这种对应关系具有任意性[1]79-82。关于语言符号的所指具有任意性的观点,支持者众、反对者亦多,但是对能指与所指的这种划分,意见不同的人就很少了。

语言符号既然可以划分为能指与所指,“所指的是什么?”就成为了一个问题,索绪尔的答案是“概念”。他说“语言是一个表达概念的符号系统”[1]18。这与洛克的观点有点像,洛克在《人类理解论》第三卷中有相似的表述——“字眼的功用就在于能明显的标记出各种观念,而且它们的固有的,直接的意义,就在于它们所标记的那些观念”[2]416。与之相反的观点也有,罗素的摹状词理论中就认为专有名词是一种极简符号,它直接指向一个个体,没有中间的过渡[3]。与此相似,奥古斯丁在《忏悔录》中说:“……听到别人指称一件东西,或看到别人随着某一种声音做某一种动作,我便记下来:我记住了这东西叫什么,要指那件东西时,便发出那种声音。”[4]10这里的意思,理解起来似乎也是语言直指对象。

作为符号系统的语言,其意义就是它所指的东西。而其所指不外乎两种,或者是客观存在或者是观念或概念。

(一) 假设语言的所指只涉及客观存在

这种观点应该说是最符合人的直观。就像奥古斯丁所理解的那样,只要我们想想自己是如何清楚明白地说出“桌子”“被子”这些词的时候,有这个观点就非常自然。我们很小的时候,看见其他的人指着或看着某个东西说“这是桌子”“这是椅子”,次数多了,我们也就记住了。下一次,当我们自己再看见相同的或相似的东西,我们就会用“桌子”“椅子”去指代这些东西。于是直观上,语言似乎就与客观对象有了一一对应的关系。

但是,如果我们再继续深入思考的话,情况就会变得复杂起来,尤其是当我们逆向思考的时候,情形就有些不一样。对于客观的存在,只要在我们的认识范围内,我们总是可以找到对应的语言符号。但是,对于一些语言符号,我们就很难找到对应的客观存在。比如,小说中杜撰的人物“孙悟空”“猪八戒”,它们并不能在客观世界中找到其对应的存在。但是,我们不会说这些杜撰的东西没有意义。所以,说语言的所指只涉及客观存在似乎很难说通。

(二)假设语言的所指只涉及观念

通常,持有这种观点的人都是非常聪明的人,他们明白我们对世界的认识依赖主体个人的思维能力、认识能力。而语言所表达的内容,正是我们所认识的东西。我们的认识能力实在是有限,以至于我们根本不敢肯定我们的认识与客观存在相符合。正如康德对现象世界和物自体进行划分一样[5],如果我们的认识只停留在现象界,那我们又有什么理由说语言的所指是客观存在?这种观点就如贝克莱的哲学一样,很难从它的内部去否证它。但是,当我说“我的母亲是个好人”的时候,你告诉我“我的母亲”指代的是个观念,这实在显得有点荒谬且难以令人相信。或者,当我说“珠穆朗玛峰的高超过8 000米”的时候,你告诉我“珠穆朗玛峰”只是指代了一个观念,我的意思只是“一个观念的高超过8 000米”,这实在是难以让我接受。所以,罗素认为专有名词直接指示一个个体有一定的道理。但是,如果说只有专有名词才指代对象,似乎也不尽然。日常生活中,我们使用语言的频率太高,频繁到我们中的大部分人都不再关注我们所说的究竟是什么。有时我们说着一些客观事实或对象,有时我们使用相同的词语表示的只是一种观念或者思想。比如,我说“今天这里发生了一场事故”,如果我是亲眼目睹了事故的发生,我所说的“事故”很明显指的是客观事实;如果我没有亲眼目睹事故的发生,而且今天这里也没有发生事故,难道我所说的“事故”还是指向客观事实?

(三)客观存在或观念

我们所能说的只是,语言符号的所指有时是客观存在,有时是观念。至于何时指代观念,何时指代客观对象,我们无法一概而论。因为,语言符号在具体的使用过程中,其所指受到诸多限制。

二、语言符号的所指受结构所限

有这么一个故事,一位媒婆帮人相亲,她给男方写了一份信,信的内容是“麻子无头发黑皮肤白眼睛大脚不大”。男方看到很高兴,心想女方应该是个美女,“麻子无,头发黑,皮肤白,眼睛大,脚不大”,于是同意了婚事。可是结婚当日,男方被惊呆了,新娘原来是“麻子,无头发,黑皮肤,白眼睛,大脚不?大。”虽然这则小故事本意可能只是为了博人一笑,或者暗讽一下封建社会一些腐朽的社会机制,但是我们仍能从中感受到,由于句子结构不同,语句意义相差甚大。

20世纪最伟大的语言学家之一,奥托·叶斯帕森在他的《语法哲学》一书中详细论述了句子的语法构成,也就是句子的结构。叶斯帕森把词按其在句子中的作用强度分成了三品——首品、修品、次品[6]124-127。比如,“extremely beautiful flower”中“flower”是首品,“beautiful”是修品,“extremely”是次品。虽然《语法哲学》一书主要是论述希腊—拉丁语系的语言结构,但是其内容对汉语也基本适用。比如“非常勤奋的孩子”中,“孩子”是首品,“勤奋”是修品,“非常”是次品。当然,在一个句子中可能还会有一些地位更弱的词语,不过叶斯帕森认为它们基本上与次品作用相当,所以就把那些地位更弱的词语当成次品来讨论。

除了对词进行了三品划分之外,叶斯帕森还详细讨论了词语与词语的连接问题。他认为连接有两种形式——组合式与连系式。组合式是不同的词结合在一起,使得原有的概念更加具体化,但是没有引入新的概念。比如,“姑娘”与“善良的姑娘”、“小溪”与“蜿蜒的小溪”。连系式则有点不同,“连系式总含有两个概念,这两个概念总是互不相关的”[6]159。例如,“老人”与“老人在跳舞”,“鸟儿”与“鸟儿在寻食”。叶斯帕森还把联合式比作一幅画,而连系式更像一个过程或者戏剧。

叶斯帕森对语言结构的这种分析自然非常有用,尤其有利于计算机处理自然语言。早期的自然语言处理所使用的方法就是通过语法规则、词性以及构词法来实现,只是后来随着样本数据的不断增多,以及计算机处理能力的增强,数学统计方法的优势越来越突显,越来越成为主流[7]18-19。即便如此,对语言进行结构分析,其效用是不能否认的。

虽然叶斯帕森对语法结构的这种分析有着极其重要的作用,但是他没有阐述不同品级的词语进行这种连接之后,其结构与意义之间有什么关联。倒是维特根斯坦在他的《逻辑哲学论》中进行了详细的论述。

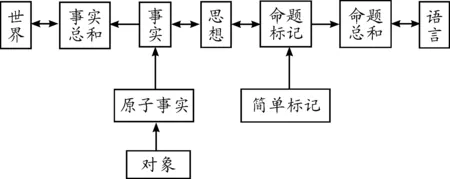

在《逻辑哲学论》中,维特根斯坦把世界看成事实的总和——“世界是所有事实的总和而非事物的总和”[8]43。同时,事实由原子事实组合而成,原子事实则有对象(实体、事物)依照如锁链一般的形式连接而成。另一方面,我们为事实构造图像,也就是思想,图像与其描述的对象之间具有相同的逻辑结构。对于思想,我们可以通过一些可感的方式表达出来,比如声音、文字。换句话说,思想可由命题符号来表达,而命题标记则是由简单标记根据一定方式相互关联而成,简单标记就是命题的要素——字词。如此,命题就与事实有了对应的关系,而命题的总体就是语言,于是语言就与世界有着一种投影的关系。命题、语言、思想、事实、世界,它们之间的关系大致如图1。

图1 语言与世界的关系

在维特根斯坦这里,语言就与世界联系起了,即,不同的语言结构与不同的事实相对应。如果两个命题的组成元素即简单标记相同,但是简单标记之间的逻辑结构不同,那么这两个命题表示不同的事实。也就是说,命题的意义由简单标记与逻辑结构共同决定。举个例子,我们以p表示“今天下雨”,q表示“地上湿了”,那么p∧q与p→q 的意义不同。p∧q表示的是“今天下雨,并且地上湿了”,而p→q表示的是“如果今天下雨,那么地上会湿”。当然,维特根斯坦所考虑的语言是完美的语言、理想的语言,在我们的日常生活中,语言总是与完美相距甚远。

三、语言符号的所指受背景所限

我们来考虑中文的表达:“我的妻子正在做手术。”我们要如何理解它?这个句子的结构是确定的。但是这句话,我们既可以理解成“我的妻子是个医生,正在为其他人做手术”,也可以理解成“我的妻子是个病人,正在病房接受治疗”。要正确理解这句话,只理解结构还不行,我们还必须了解一些背景。比如,如果你知道我妻子是个医生,或者你了解到我妻子正在生病,那你就更有可能正确理解这句话。

索绪尔在《普通语言学教程中》把语言学划分为历时语言学、共时语言学、地理语言学。在历时语言学的部分,他着重分析了语音变化的规律,也提及一些原因[1]175。虽然这些原因没有被普遍接受,但至少可以确认,语言的用法随着社会变迁而发生了变化,更不用提地理因素所带来的语言用法的差别(方言)。

今天的我们怕是没多少人知道“妇人疏字者子活”中的“字”是“生育”的意思[9]11。至于“人艰不拆”“喜大普奔”这些词,如果放在百十年前的国学大师面前,只怕他们也会一头雾水,莫名所以。再如“lord”是由“loaf”和“ward”组合而成,其最初的含义是“看管面包的人”,而它现在的意义则完全不同了,作为名词它的意思是“上帝”。

除了时间或社会变迁使得语言的意义发生变化外,语言的意义还受其使用的环境限制。正如维特根斯坦在《哲学研究》中所举的例子一样:工地上,建筑师傅A和助手B一起工作,A说“石板”,B递给他一块“石板”[9]4。在这样的语言使用环境中,“石板”等同于“给我一块石板”。若是换一个背景,情况就不同了。假设你进了一个家居市场,在一个卖地板的商铺前与店主交谈。当你说“板砖”的时候,店主不会给你一块“板砖”,他只会问“是要买吗?”“要买多少?”与此相似,一个医生在手术室替人做手术,在手术中,当他喊“刀”的时候,他的副手会把“刀”递给他。但是,如果他在大街上对随意一个人喊“刀”,只会吓着别人,或者别人以为他神经有问题。

某一天,你走到一个完全陌生的地方。这里的装束、习俗与你以前接触的任何地方都不同。你很饿,走到一个包子铺前:

你说:“给我san个包子”,店主给了你一定数量的包子,你有点错愕,说“我只要san个,这里有4个。”

店主说:“这就是san个啊!”听到这里,你更惊讶了。这时,旁边来了个人,他对店主说“我要买san个包子。”店主给了他与你相同数量的包子。于是,你明白了,在这个地方“san”指的就是“4”。接下来的一段时间中,你发现生活陷入了麻烦。他们所说的一切,你总是理解错误,你说的每句话,他们的理解总与你所要表达的意思有别。不仅如此,你还有可能遇上一些“奇特”的人。

四、语言符号的所指受使用者所限

假设我是个“奇特”的人,站在讲台上,作以下的演讲:

“……

如果我说‘我正在作一个报告’,在座的各位似乎都能理解我说的是什么。是的,我在描述一个事件——我站在讲台上,做出一些姿势,说着一些话语……但是!如果各位再深入思考一下,想想我所说的报告到底指代什么的时候,问题也就随之而来。

假设一位领导站在台上说‘我今天为大家作个报告’,我们会如何理解?我们可能会把这个报告当作一种指示,一种以后需要遵守的规则,甚至一种命令。

假设站在台上的是一位教授,他说‘今天,我给大家带来一场报告’,情况似乎就有点不一样了。我们可能会把这个报告当成一种知识或者理论的宣讲。

而我呢?当我站在台上说‘我在作一个报告’,你们会如何理解?你们的心里可能会充满轻视,认为我只是在阐述一种意见,还够不上知识的标准,因为知识通常具有普遍性,而我还只是一个未入流的学生,你们不会把像我这样的人所说的东西当成一种具有普遍性的东西。但是,当我说‘我在作一个报告’的时候,我的真实意图是说‘我在阐述一种真理’。

各位听到这里,也许会心生鄙视,心想‘这个人实在是太狂妄了,不自量力,居然敢说他在阐述真理。’我要说:是的,我在阐述真理,但是我对真理的用法与你们有些不一样。对你们来说,真理是一种永恒为真的东西,或者说是无条件为真,再或者是在大多数条件下为真的东西;而对我而言,真理只是知识的一种。所以,当我说‘我在阐述一种真理’的时候,我的意思只是‘我在阐述一种知识’。我希望这些话不会引起大家的误解,让你们认为我是在诡辩。其实,我只是想表达,每个人都有自己独特的思维方式、认知方式。虽然我们中的大多数人因为生活环境、语言环境整体相差不大,在语言使用上不会出现难以理解的分歧。但是,我们不应该忽视这种分歧存在的可能性,而且这种可能性很大。

日常生活中,时时充斥着各种误解。比如,我和一个朋友聊天:

我说:‘你真是土豪!’

他说:‘我只土不豪。’

我说:‘不要乱往自己身上贴标签,土是万物之母。’

他说:‘感觉我还把自己说得高大上了。’

我说:‘不是,我是说你不土。’

……

他说:‘找一个人谈心好难。’

我说:‘你是说不能和我谈心吗?’

他说:‘不是。’

……

这些误解的产生,多是因为在交流的过程中,我们不得不从自己的角度开始,去理解会话发起者的意思。但是话语的真正意图似乎只有会话发起者本人才能完全明白。也许有时候,甚至他本人也不知道其所述究竟意义几何。

明白了这些,也就明白了误解的产生实属正常。我们所能做的,就是尽量站在会话发起者的立场去理解他所说的一切。

也许,一个极端一点的例子可以更好地说明这点。如果我在说了这么多的内容之后,告诉你‘我是个精神病患者’,并且出具了一份证明文件,不知道你们会有什么想法,又会如何理解我刚才所说的一起?

……”

五、结语

虽然这篇文章分成了几个板块,但是其内容只有一个,即“如何更好地理解语言”。对于语言,大多数人把它当着一门研究对象,对其进行研究;或者以人为主体,去考虑语言的实际使用。这些内容当然重要,但是如何正确理解语言同样重要。说话的人口若悬河、滔滔不绝,但是听者却无一点反应,如听天书,那就失去了语言作为交流的效用。日常生活中,由于语言引起的误会多不胜数,即便是学术著作,被误解也是家常便饭,不同的人总是会得到不同的理解。

语言作为一种符号系统,其所指是对象还是观念对于理解语言来说并不重要,因为我们在同等地使用它们。在理解语言的过程中,我们更应该去关注语言的逻辑结构,同时,在日常语言中,语言的使用环境以及说话者的背景,甚至说话者本人的气质、性格更值得我们去关注,因为这些都是误解产生的根源。

参考文献:

[1]费尔迪南·德·索绪尔.普通语言学教程[M].刘丽,译.北京:中国社会科学出版社,2009.

[2]洛克.人类理解论(下册)[M].关文运,译.北京:商务印书馆,2012.

[3]贾可春.罗素的摹状词理论[J].哲学研究,2004(9).

[4]奥古斯丁.忏悔录[M].周世良,译.北京:商务印书馆,2013.

[5]康德.纯粹理性批判[M].邓晓芒,译.北京:人民出版社,2012.

[6]叶斯帕森.语法哲学[M].何勇,译.北京:商务印书馆,2009.

[7]吴军.数学之美[M].北京:人民邮电出版社,2015.

[8]维特根斯坦.逻辑哲学论[M].王平复,译.北京:九州出版社,2007.

[9]王充.论衡[M].北京:商务印书馆,1934.

[10]维特根斯坦.哲学研究[M].陈嘉映,译.上海:上海人民出版社,2014.

(责任编辑张佑法)

基金项目:国家社会科学基金西部项目“面向中文信息处理的汉语主谓句的逻辑语义及其推理模式研究”(15XYY012)

作者简介:吴宝祥(1988—),男,硕士研究生,研究方向:现代逻辑和自然语言逻辑。

doi:10.13769/j.cnki.cn50-1011/d.2016.02.011

中图分类号:B81

文献标识码:A

文章编号:1007-7111(2016)02-0052-05

Constricted Meaning of Language Symbols

WU Bao-xiang

(College of Political Education, Sichuan Normal University, Chengdu 610068, China)

Abstract:Language, as a symbol system, must indicate something which are objects or ideas, if not, it has no meaning. But, whether those symbols indicate objects or ideas is not such important when we understand them, as we use them as the same. We should pay attention to language structure, language background and limitations of speakers in understanding language, because of meanings of language are constricted by them.

Key words:language symbol; language structure; language background; indicate; signify