“天人合一”思想在孟庙建设过程中的体现

张 苗(安阳工学院,河南安阳455000)

“天人合一”思想在孟庙建设过程中的体现

张苗

(安阳工学院,河南安阳455000)

摘要:“天人合一”思想是中国古代哲学的根本观念,深刻影响着中国古代文化、艺术、社会的发展。孟庙是纪念中国伟大的哲学家、儒家学派创始人与传承者-孟子的重要场所,其建造过程自然深受“天人合一”思想的影响。以孟子及儒学地位变迁为主线,以孟庙建设过程与现状布局为切入点,从“天人合一”的角度出发,探究孟庙所反映的儒家“天人合一”思想。

关键词:天人合一;孟庙;孟子

D01:10.19329/j.cnki.1673-2928.2016.04.021

1孟子其人与孟庙沿革

1.1孟子其人

孟子(约公元前372年-约公元前289年)名轲,字子舆,战国中期鲁国邹人(今山东邹城人),中国古代著名思想家、政治家、教育家。孟子对儒家思想体系的发展与传承有着至关重要的作用,后世将他与孔子并称“孔孟”并尊其为“亚圣”。

唐宋之际儒家思想倍受统治阶级推崇,孔、孟二人社会地位随之显著提高,社会中出现一场声势浩大的“孟子升格运动”。此次运动不仅扩大了儒家思想的社会影响,更使孟子社会地位得到显著提升。孟庙是官方祭祀孟子之所,其建设活动正是在此期间随孟子墓的发现而展开的。

1.2孟庙沿革

北宋景祐四年(公元1037年),孔道辅(孔子第44世孙)知兖州期间在邹县(现邹城)东北15km四基山南侧发现孟子墓,并在墓侧创建孟庙。此后,孟庙在北宋先后经历两次搬迁,现址为北宋宣和三年(公元1121年)“城南门外道左”孟庙遗存。孟庙在金、元两代历经多次扩建和重修。明弘治九年(公元1496年),孟庙经历了历史记载中的最大规模重修,此次修葺奠定了今日孟庙的整体格局。清朝时期,统治者对儒家思想的尊崇达到顶峰,孟庙的规模也在此期间不断得以完善。孟庙自创建至今,有史料记载的扩建及修缮50余次,最终形成今日南北五进、东西三跨的院落格局。在孟庙中,除了大量古建筑外,还保存有270余块碑刻和350余株古树,见图1。

2儒家“天人合一”思想与孟庙建设

“天人合一”思想是中国传统思想的基本宇宙观也是中国人毕生追求的最高人生理想。张岱年先生在其著作《中国哲学大纲》中指出:“中国哲学有一根本观念,即‘天人合一’。天人本来合一,而人生最高理想,是自觉的达到天人合一之境界”[1]。

对于“天人合一”思想,在中国古代哲学史上占主导地位的儒、道两家均有自己的解释。由于孟庙是儒家“亚圣”——孟子的纪念场所,故本文从儒家思想体系出发对“天人合一”的观点进行阐释。

图1 孟庙现状

2.1“天人合一”与“知天道、畏天道”

儒家“天人合一”思想的核心在于强调“天道”与“人道”的统一。“天道”即“自然规律”,“人道”即人的行为方式,所谓“知天命”,更多地是在强调“知”之后的“畏天命”,即敬畏自然、顺应自然的发展,强调人工环境和自然环境的和谐统一,顺应自然方可长久存在。

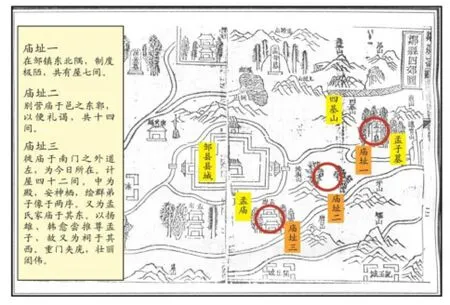

前文已述,孟庙三迁是顺应“天道”自然选择的结果。北宋景祐四年,孟子墓侧始建孟庙,此为“一代孟庙”,规模为“有屋七间”[2]。随着孟子地位的不断提高,前来祭祀的人不断增多。由于四基山路途偏远人们祭拜诸多不便,在“一代孟庙”建成40余年后[3],人们在城东郭新建“二代孟庙”。“二代孟庙”规模不大,据明洪武六年(公元1373年)《孟氏宗传祖图·宋东郭庙制》所示,其形制为一座四合院,正殿和两厢均为三间,前方有门一间,四周环以围墙。由于选址不慎,城之东郭地势低洼易遭水患,“二代孟庙”建成后40年间历经5次修缮。为了使祭孟活动正常进行并屹立不倒,宣和三年孟庙迁建于县“城南门外道左地势高爽之处”——今日孟庙所在地,我们称其为“三代孟庙”。

“三代孟庙”位于宋代邹县县城中轴线西侧,地势高爽。由于其选址上的优越性,孟庙建成后,虽多次经历自然灾害与战火侵袭而绵延千年不倒,这正是其顺应自然,择址而建的结果。

图2 孟庙庙制三迁示意图

2.2“天人合一”与“天人合德”

儒家认为天、地、人三道在本质上是一以贯之的。从这种角度来看“天人合一”实质上是讲“天人合德”。把人的伦理道德法则看作是天的本性,强调了道德伦理的普遍必然性和天然合理性。

首先,儒家思想是中国社会绵延千年的社会主流思想,形成以“君、臣、父、子”为主要内容的社会等级秩序。“尊卑有序则上下和”。体现在建筑学上,则是追求建筑环境的“序”。《黄帝宅经》提到:“夫宅者,乃是阴阳之枢纽,人伦之轨模。”建筑的轴线、体量、方位等方面体现人伦道德的“序”,体现人道对天道的顺应,也就是我们所说的“天人合一”。

其次,天道象征至高无上、趋向“完美”的终极追求。对于古代中国人而言,作为一个人,“完美”的终极状态不是成仙而是“成圣”。中国社会孔、孟二圣的地位深入人心、无人可超越,至今仍是亿万华人心中共同的“偶像”。

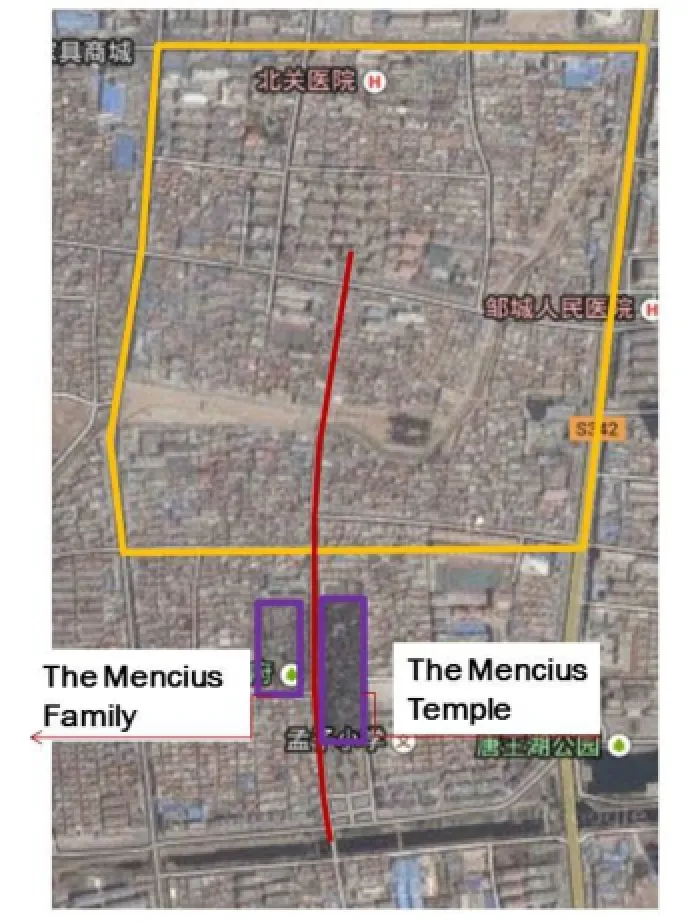

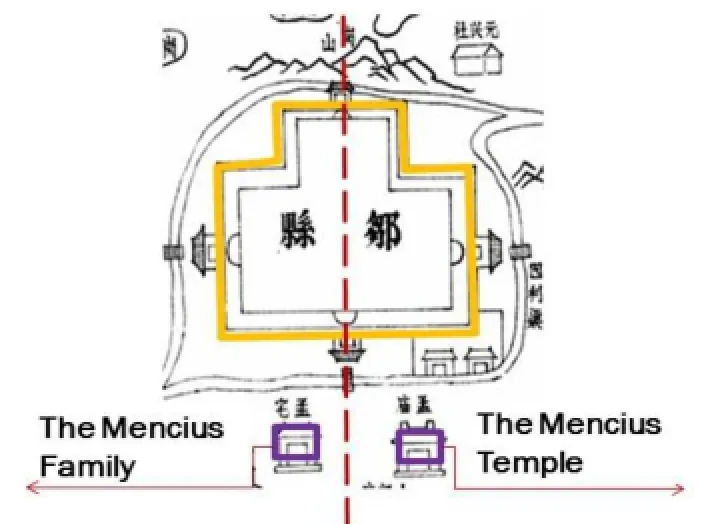

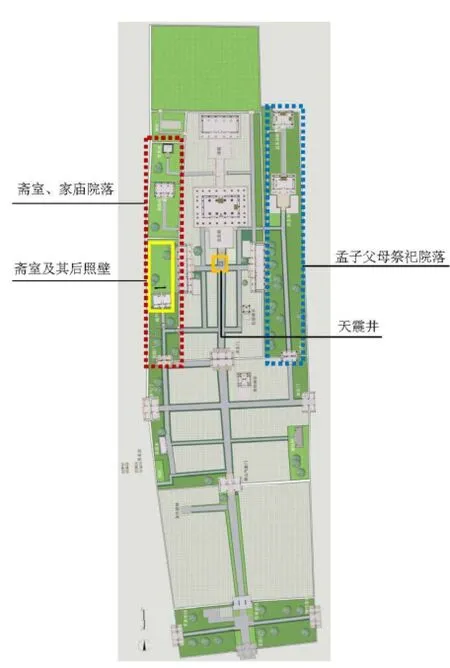

祭祀建筑属于礼制建筑的范畴,孟庙作为儒家代表人物孟子的祭祀场所,其建筑形制与布局体现了“君臣父子”的秩序关系。孟庙与孟府分列于邹城南北中轴线东西两侧的核心位置。时值今日,邹城南北轴线历经千年并未发生变化,这和孟府孟庙的存在不无关系(图3、图4)。今日孟庙面积约为2.4万m2,院落平面布局呈长方形。院落南北轴线长280m,东西宽28m,建筑布局主次分明,对称和谐。孟庙现存院落五进,自第三进起分为中、东、西三路,共有建筑64楹。中路建筑以祭祀孟子的亚圣殿为主体,从南至北在轴线上一列展开。中心院落东侧为祭祀孟子父母的启圣殿院落,从前至后分别为启贤门、祭祀孟父的邾国公殿、祭祀孟母的启圣寝殿。与启圣殿院落相对应的是位于孟庙西路作为祭祀前斋戒准备的致严堂院落。孟庙实际上也是孟氏家祠,孟子的妻子、父母依照血缘关系受到封赐并在相应院落接受祭拜,这是古代宗法社会的特点,从儒家伦理观念而言,更是理所当然、受之无愧的(图5)。

图3 今日孟庙、孟府与邹城中轴线位置关系

图4 孟庙、孟府与旧邹县县城位置关系

图5 孟庙建筑群祭祀位置分布

前文已述,孟庙是纪念孟子的场所,自孟子殁后,与年年岁岁拜谒活动伴随而生的是数量巨大的谒庙诗文碑刻。孟庙现存历代石刻370余块,诗文内容以拜谒朝圣为主,露天存放在启圣殿院落。这些拜谒朝圣碑刻的主人多为读孟子书而科举入仕的文人墨客,诗文内容丰富多彩,情深意切,对孟子的赞誉有感而发。在众多碑刻中,除去大量帝王及书法名家的艺术精品之外,更有几则碑刻意蕴深远发人深思。首先,孟庙中保存有三位安南国(今越南)使者慕名前来拜谒留下的题咏五篇,镌刻于两石碑之上,可见孟子影响之深远;其次,孟庙内存放有若干邹县县域内村民因打架、偷窃等犯错被捕后的悔过碑刻。笔者认为,悔过碑刻存放于孟庙之中并非偶然,而是由于孟庙契合儒家经典“天人合一”的精神意蕴,将后世对孟子的人格颂扬用比德的手法营造了岩岩庙貌、泰山气象和浩气长存的场所精神,人们将悔过碑刻存放于此,来表达内心深深的忏悔与朝圣之情。

3结语

“天人合一”是中国古代哲学的根本观念,它对中国古代建筑营造及环境处理的影响是多方面的,同时又是潜移默化的。以孟庙为例,剖析其中所蕴含的“天人合一”思想,为今后更为充分发掘孟庙价值、保护建筑文化遗产提供一定的参考价值。

参考文献:

[1]张岱年,中国哲学大纲[M].北京:中国社会科学出版社,1982.

[2]刘培桂.孟子林庙石刻集[M].济南:齐鲁书社,2005.

(责任编辑:郝安林)

中图分类号:TU-05

文献标志码:A

文章编号:1673-2928(2016)04-0073-03

收稿日期:2015-07-10

作者简介:张苗(1985-),女,河南安阳人,安阳工学院教师,硕士,研究方向:建筑历史与理论,城市规划设计。