加强班级学风建设的措施

张金莲(广东茂名健康职业学院,广东 茂名 525400)

加强班级学风建设的措施

张金莲

(广东茂名健康职业学院,广东 茂名 525400)

[摘要]学风是读书之风治学之风,更是做人之风,是一个班级的气质和灵魂。一个班级的学风建设是衡量和评价这个班级学生的素养、班级的环境以及班集体是否优良的重要标志。班主任作为一个班级的灵魂和班级凝聚力的核心,从学生入学开始就肩负着班级学风建设的重任。作为中职学校的一名班主任,对班级学风建设有着比较深刻的体会,根据影响学风建设的因素,本文以如何有效进行班级学风建设为重点展开阐述。

[关键词]班主任工作学风建设

学风指的是学习的风气。它是学生的学习态度、学习习惯、学习兴趣、学习能力等的综合反映,是学生世界观、人生观、价值观的综合体现[1]。学风是读书之风治学之风,更是做人之风,是一个班级的气质和灵魂。一个班级的学风建设是衡量和评价这个班级学生的素养、班级的环境以及班级体是否优良的重要标志。班级学风的好坏直接影响到该班班风的形成和教育教学工作质量的提高。因此,一个班级的良好学风的形成是班主任管理工作内容的重中之重。从学生入学开始,班主任就肩负着学风建设的重任。作为班主任,如何教育和管理好自己的班,使其形成良好的学风并让每个学生成人成才,其管理必须具有艺术性,才能达到事半功倍的效果。学风建设具有艰苦性与长期性,不能急功近利。良好学风的形成需要通过长期抓以及持续不断的努力来完成。如何才能更有效率地建设良好的学风,需要我们在做班主任的过程中好好进行总结和反思。

1 影响学风建设的因素

学风建设是一个非常复杂的系统工程,岳爱臣和杜爽认为影响学风建设的因素有很多。

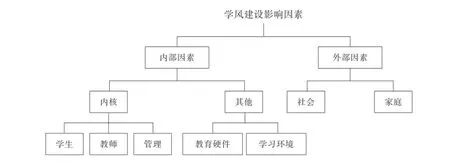

就学生个体而言,影响其学风的因素包括内部和外部两大方面,如学生长期养成的学习习惯和学习主动性等就属于内部因素,而家长和社会的影响、学生间的相互影响以及教学等则属于外部因素[2]。岳敏、常江和王蓉的看法与岳爱臣和杜爽的看法差不多。不过,岳敏、常江和王蓉[3]构建的关于影响学风建设因素的模型更为详细,主要如图。

岳敏、常江和王蓉认为,影响学风建设的因素有内部因素和外部因素两大类。其中,内部因素包括内核(如学生、教师、管理)和其他(教育硬件和学习环境)。在内部因素中,内核因素是影响学风的核心力。学生本身有发展成才的需求,这种需求激发学生的学习动力,使他们采取积极行动提高学习成绩,形成良好学风。教师的天职是传道授业解惑。这一社会角色决定了他们主观上有教好课育好人的需求。学校自身有发展的需求。这种需求使得学校在追求不断发展时能够大力开展教学、管理改革,以不断满足广大师生的发展要求,推动学风建设。学生、教师和管理三大因素的自身内在动力形成学风。但当这些自身动力受到外部因素影响时会削弱其对学风的动力,对学风产生不利的影响。外部因素包括社会环境和家庭环境两个方面。社会环境主要涉及就业压力和企业用人标准,而家庭环境则主要指父母对学生发展成才的期望。这些促使学生积极学习,不断完善自己,从而产生良好学风。内部因素与外部因素之间相互作用。外部因素必须通过内部因素才能起作用,它为内部因素作用于学风提供条件。但内部因素才是影响学风的根本,只有内部因素发挥作用,才能对真正对学风产生影响。它是影响学风两大因素中的重点。

学风建设影响因素类型结构图

2 开展班级学风建设的措施

根据岳敏、常江和王蓉关于学风建设影响因素的理论观点,笔者认为可以从以下几个方面开展班级学风建设。

2.1 满足学生本人的需求

著名人本主义心理学家马斯洛提出了需要层次理论。他认为人的需要由五个等级构成,分别是生理需要、安全需要、归属和爱的需要、尊重的需要、自我实现的需要[4]。其中,归属和爱的需要是指一个人要求与他人建立感情的联系或关系,如结交朋友,参加一个团体并在其中获得某种地位。而自尊需要包括自尊和希望受到别人的尊重。自尊需要的满足可以使个体相信自己的力量和价值,从而在生活中更有能力和更富创造性。当一个人缺乏自尊时,则容易感到自卑,没有足够的信心去解决处理面临的问题。对学生来说,迫切渴望在班集体中获得自尊需要、归属和爱的需要。只有这样,他才能更好地适应学校的学习生活,在学习生活中体验到幸福。学风建设是班级文化建设的灵魂,具有教育、凝聚、约束和激励等作用。在学风建设过程中,如果能够关注学生的需求,坚持教师的主导地位和学生的主体性,以学生为中心,不断满足学生对归属、爱和自尊等方面的需要,当学生的需要得到满足时,才会有动力去学习,从而形成良好的学习态度、学习兴趣以及学习习惯。此外,当学生在班集体中获得归属、爱和自尊等需要时,容易对班集体产生认同感和归属感,有利于形成具有良好凝聚力的班级,最终为学风建设提供有效的平台。

2.2 合理运用“皮格马利翁效应”

关于教师公正性对学生学业与品德发展的研究发现,学生非常看重教师对他们的态度是否公正和公平。教师的不公正态度会使学生的学业成绩和道德品质下降。这种由教师期望引起的效应叫“皮格马利翁效应”。学生需要教师的关爱。在教师的关爱下,他们会朝着教师期望的方向发展。这种效应就如同古代塞浦路斯的一位擅长雕塑的国王,他把所有精力和期望都投在雕塑美丽少女的形象上,结果雕像真的复活了。研究发现,教师与学生之间也存在这种效应。当教师把自己的热情和期望投到学生身上,学生会体察到教师的期望并努力奋斗以实现教师对自己的期望[4]。对学风建设而言,班主任也可以运用“皮格马利翁效应”,把自己想要学生形成的学风作为期望,用自己全部的精力和热情都投入到诠释自己理想的学风时,学生就可能会朝着自己的期望奋斗,最终实现班主任期望的学风。

2.3 组建具有正能量的小团体

学校是同龄群体会聚的场所。同龄伙伴对学生具有非常重要的影响。少年同伴群体是一个结构分明的集体,群体内有上下级关系的“统领者”和“服从者”,有平行关系的“合作者”和“互助者”。这种群体具有不同于孩童和承认的“少年亚文化”特征。与幼儿不同的是,孩子离开父母或被父母拒绝是他们焦虑的最大根源,而少年的焦虑不安则主要来自同辈团体的拒绝[4]。因此对青少年来说,在学校中追求自尊、归属和爱的需要。另外,在少年这个相对“自由轻松”的群体中,她们实习着待人接物的礼节和团体规范,她们了解了什么样的性格容易被群体所接纳。在少年团体中,她们拥戴那些品学兼优的同伴,而不是那些风头十足具有漂亮仪表的人。她们喜欢有能力、能胜任工作且具有高智商、精力充沛和富有创造力的同伴。在少年期,男孩子倾向于接纳更大更活跃的团体,多少会无视成人权威,而女孩子则倾向于较合作与平和的集体。中职生属于比较特殊的群体,引导不同的少年同伴群体向具有正能量的团体发展,既有利于学生学会做事,也有利于其学会做人。对班主任来说,可以根据青少年同伴群体喜欢拥戴品学兼优、有能力、高智商等同伴的特点,在班级中寻找具有这种特征的学生,引导她们以核心人物的身份去建立小范围的团体,使自己如何做到品学兼优;自己的学习态度是什么,怎样形成的;有哪些学习兴趣,如何培养自己的学习兴趣;自己的学习能力优势在哪一方面,如何锻炼出来的……每个团体的核心人物尽可能多地向团体内的成员传递正能量,为班级学风建设献出自己的一份力量。

2.4 与家庭形成教育合力

家庭是人生的第一所学校。父母是子女的第一任教师。他们总喜欢按照自己的意愿和方式教育孩子。每个父母都有自己的教育方式。这就是心理学上所说的父母教养方式。父母教养方式主要是指父母在抚养子女的日常活动中所表现出来的一种对待孩子的固定的行为模式和行为倾向。它比较集中地反映了父母对待子女的态度,同时也是其教育观念的反映[5]。青少年时期是依恋与独立两种倾向暂时冲突和对立的阶段,国外有学者称之为“亲子关系的危机期”。当青少年的独立意识开始觉醒,他们寻求自主的需要会引发其与父母沟通方式的变化,与父母的冲突也开始增多。处于这一时期的青少年往往容易因家庭问题产生情绪问题如抑郁、焦虑等。有研究发现,家庭因素影响学生的学业情绪[6],家庭教养方式对情绪智力具有显著性影响,民主性家庭教养方式有利于孩子情绪智力的发展[7]。既然家庭对学生的情绪具有十分重要的影响,而情绪分为两种类型,积极情绪和消极情绪,那么家长和班主任可以形成教育合力,尽可能在家庭教育中给学生带来积极的情绪,为在学校的学习提供稳定的情绪保障。这有利于良好学风的建设。

3 结束语

学风是一个班级的气质和灵魂,是班级文化建设的核心部分。良好班级学风的建设既需要学生本人积极参与,也需要班主任、班集体以及家庭的动员。只要大家一起努力,形成教育合力,就能建设良好的学风。

参考文献

[1]张荷英.加强学风建设 构建和谐校园[J].当代经济,2010,(1上):98-99.

[2]岳爱臣,杜爽.影响学风建设的教学环节因素分析[J].宁波工程学院学报,2008,20(3):95-97,110.

[3]岳敏,常江,王蓉.高校学风建设影响因素分析[J].当代经济,2008,(2:下):132-133.

[4]彭聃龄.普通心理学[M].北京:北京师范大学出版社,2004.

[5]龚艺华.父母教养方式问卷的初步编制[D].重庆:西南师范大学,2005.

[6]徐先彩,龚少英.学业情绪及其影响因素[J].心理科学进展,2009,17(1):92-97.

[7]杨建锋,徐小燕,张进辅.关于中学生情绪智力的调查研究[J].西南师范大学学报:自然科学版,2003,28(4):650-654.