提高经济增长质量会抑制中国经济增长吗

李 强 魏 巍,2

(1.安徽财经大学,安徽 蚌埠 233030; 2.南京大学,江苏 南京 210093)

提高经济增长质量会抑制中国经济增长吗

李强1魏巍1,2

(1.安徽财经大学,安徽 蚌埠 233030; 2.南京大学,江苏 南京 210093)

摘要:通过构建涵盖经济结构、科技与创新、民生、资源与环境、对外开放5个二级指标、23个三级指标的经济增长质量测算指标体系,采用主成分分析方法测算1997—2010年中国30个省市的经济增长质量指数,在此基础上,实证检验经济增长质量对经济增长速度的影响。结果显示,提高经济增长质量并没有限制经济增长,反而有利于促进经济增长,提高经济增长质量与实现经济增长并不矛盾。进一步分析表明,经济增长质量指数各分项指标对经济增长数量的影响存在异质性,即:经济结构调整对经济增长的影响显著为负,科技进步和创新、保障和改善民生对经济增长的影响显著为正,资源与环境指数和对外开放指数则不显著。

关键词:经济增长;经济增长质量;主成分分析法

一、引言与文献回顾

改革开放以来,中国经济发展取得了巨大成就,与此同时,区域与城乡差距过大、科技创新能力不强、资源环境代价高、对外贸易依存度过高、内需不足等问题已成为制约中国经济持续健康发展的瓶颈。在此背景下,人们愈发意识到经济增长速度固然重要,但经济增长质量的提高才是最终目标。国家“十二五”规划纲要特别强调提高经济增长质量和效益的重要性,并将“十二五”期间经济增长的预期目标设定为在明显提高质量和效益的基础上年均增长7%,可以预见的是,提高经济增长质量将是中国当前和未来一段时间经济发展的重中之重。

虽然国内外学者对经济增长数量的研究成果较为丰硕,但对经济增长质量的研究尚处于起步阶段,还未形成成熟的理论体系。前苏联经济学家卡马耶夫认为经济增长不只是一个数量问题,不仅应该包括生产资源的增加、生产量的增长,更应该包括产品质量的提高、生产资料效率的提高、消费品的消费效果的增长等,即经济增长的质量更为重要。托马斯(2001)在《增长的质量》研究报告中指出,经济增长质量是发展速度的补充,是构成增长进程的关键性内容,比如机会的分配、环境的可持续性、全球性风险的管理以及治理结构,其构建了一个包含人类发展、收入增长、环境可持续性三个方面的指标体系来测度经济增长质量。Barro(2002)认为,经济增长质量是一个比经济增长数量更为宽泛的概念,经济增长质量除了包括经济系统自身的增长外,还应包括健康、人口出生率、收入分配、政治制度、犯罪和宗教等维度。刘树成(2009)认为,经济增长质量的内涵应包括经济增长方式的可持续性、经济增长结构的协调性、经济增长效益的和谐性以及经济增长的稳定性。任保平(2012,2013)认为,经济增长质量是经济的数量增长到一定阶段的背景下,经济增长的效率提高、结构优化、稳定性提高、福利分配改善、创新能力提高的结果。

近年来,国内学者对中国经济增长质量的测度进行了探讨。早期的实证研究主要采用单一指标(如TFP)来度量经济增长质量(张长征 等,2005),但用TFP表征经济增长质量存在一定的局限性,如,TFP不能全面反映资源配置的状况、TFP研究容易引发对资本积累重要性的低估以及TFP难以全面反映生产要素的经济效果等(郑玉歆,2007)。因此,近年来学者们多采取综合评价指标体系来衡量经济增长质量。李俊霖(2007)构建了包括经济增长的有效性、稳定性、协调性、分享性、创新性和持续性的经济增长质量评价指标体系。钞小静等(2009,2011)从经济增长结构、经济增长的稳定性、经济增长的福利变化与成果分配、经济增长的资源利用和生态环境代价四个方面构建了包括28个基础指标的评价体系。魏婕等(2012)在钞小静等(2009)的基础上,增加了表征国民经济素质的指标。此外,随洪光(2013,2014)构建的指标体系包括增长效率、增长稳定性和增长的可持续性等三个方面;毛其淋(2012)构建的指标体系包括经济增长的协调性、有效性、持续性、稳定性和分享性等五个方面;叶初升等(2014)则从微观视角构建指标体系对中国经济增长质量进行测度。

现有文献为本文的进一步研究提供了有益的借鉴,但也存在一些不足,具体表现在,不同学者所构建的经济增长质量指标体系存在较大差异,尚未形成成熟的经济增长质量理论体系和评价指标体系框架。那么,该如何界定经济增长质量的内涵及其外延?提高经济增长质量是否一定要以牺牲经济增长数量为代价?经济增长数量与经济增长质量之间的作用机理是什么?为了回答以上问题,本文在以下三个方面对现有文献进行扩展:一是根据国家“十二五”规划对经济发展方式转变的要求(包括经济结构、科技与创新、民生、资源与环境、对外开放等五个方面)构建经济增长质量的评价指标体系,并对中国及各省域的经济增长质量进行测度;二是实证检验经济增长质量对经济增长数量的影响,验证提高经济增长质量是否会抑制经济增长速度;三是通过研究经济增长数量与经济增长质量各分项指标之间的关系来探讨其中的作用机理。

二、经济增长质量测度

(一)指标体系构建

国家“十二五”规划把经济发展的重点放在提高经济增长的质量和效益上,并指出,要确保科学发展取得新的显著进步,确保转变经济发展方式取得实质性进展,其基本要求是:坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向,坚持把科技进步和创新作为加快转变经济发展方式的重要支撑,坚持把保障和改善民生作为加快转变经济发展方式的根本出发点和落脚点,坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点,坚持把改革开放作为加快转变经济发展方式的强大动力。*资料来源于《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》。根据以上要求,经济结构调整、科技进步和创新、保障和改善民生、资源节约环境友好型社会建设、改革开放是决定中国经济发展方式转变、经济增长质量提升的关键因素。因此,本文将从以上五个方面来构建中国经济增长质量的评价指标体系,将经济结构(Struc)、科技与创新(Tech)、民生(Live)、资源与环境(Cost)、对外开放(Open)作为中国经济增长质量评价的二级指标体系,即Q=Q(Struc,Tech,Live,Cost,Open)。

经济结构三级指标的选取上,用消费率、投资率、投资消费比、第三产业占比来表示经济结构,其中资本形成总额占GDP比重表征投资率,最终消费支出占GDP比重表征消费率,第三产业产值占GDP比重表征第三产业占比,资本形成总额与最终消费支出之比表示投资消费比,消费率、投资率、第三产业占比为正指标,投资消费比为适度指标。

民生三级指标的选取上,用人均GDP、城镇居民收入、农村居民收入、城乡收入差距比、城乡消费水平对比和通货膨胀率反映民生问题,其中前三个指标为正指标,分别用人均 GDP、城镇居民人均可支配收入、农村居民人均纯收入表征,后三个指标为逆指标,分别用城镇居民人均可支配收入与农村居民人均纯收入之比、城乡居民消费之比、居民消费价格指数表示。

表1 基础指标和二级指标的系数向量及其权重

资源与环境三级指标的选取上,用能源强度、大气污染程度、污水污染程度、大气治理程度和污水治理程度反映资源与环境情况,其中前三个指标为逆指标,分别用地区生产总值能耗指标值、工业废气排放总量和工业废水排放总量表征,后两个指标为正指标,分别用废气治理设施数和废水治理设施数表征。

对外开放三级指标的选取上,用进出口贸易总额、出口总额和外商直接投资反映对外开放水平,三个指标均为正指标,分别用进出口贸易额占GDP比重、出口贸易额占GDP比重和实际利用外商直接投资占GDP比重表示。

(二)测度方法及数据处理

主成分分析法、相对指数法、层次分析法、熵值法和因子分析法是多因素综合评价的常用方法,本文采用主成分分析法来确定各指标体系的权重并对中国各省市经济增长质量进行测度,主要是该方法在确定指标体系的权重以及反映各基础指标对经济增长质量贡献大小方面具有一定的优势。考虑到各基础指标的属性和量纲量级问题,需要对各基础指标数据进行相应的处理。从本文选取的基础指标属性来看,主要有正指标、逆指标和适度指标,相应地,对于各逆向指标而言取其倒数。采用均值化方法对基础指标进行无量纲化处理,各基础指标的权重用第一主成分来确定。借助SPSS 21.0软件得到各基础指标的第一主成分系数,将第一主成分系数除以其对应的特征根的开平方根,得到各基础指标的权重,并乘以经正向化和无量纲化处理后的基础指标值得到二级指标值,如表1所示。

(三)测算结果分析

表2为1997—2010年间中国各省市经济增长质量指数值,综合来看,有以下特点:

(1)各省市经济增长质量不断提高。计算结果显示,中国30个省市(港澳台、西藏除外)的经济增长质量指数值均呈上升趋势,但不同地区的增速有所差异。从各省域经济增长质量指数值的增长速度来看,浙江、江苏和广东三省增速最快,其经济增长质量指数值分别从1997年的1.36、1.52和1.51增加至2010年的6.63、6.95和6.74,广西、天津和福建三省增速最慢,分别从1997年的0.87、1.54和1.48增加至2010年的1.59、3.04和2.93。

(2)东中西部地区经济增长质量依次递减。根据2010年各地区经济增长质量指数值的大小,将中

表2 2010年中国各省市经济增长质量分类

国各省市经济增长质量分为优秀(5以上)、良好(3~5)、一般(1~3)和较差(1以下)四个等级,具体分类情况如表2所示。江苏、广东、浙江和上海的经济增长质量处于优秀等级,北京、山东和天津的经济增长质量处于良好等级,而这些省域均地处于中国的东部地区,表明虽然近年来中国东部地区的经济增长速度要慢于中西部地区,但经济增长质量和效益提升明显,也反映出东部地区的经济发展方式转变走在全国前列。除了甘肃和青海经济增长质量较差之外,其余21个省市的经济增长质量处于一般等级,其中指数值在2~3之间的有福建、辽宁、四川、河北、河南和湖北6省,指数值在1~2之间的地区最多(15个),意味着中国绝大部分地区依然未能摆脱以“高投入、高消耗、高排放、低效率”为特征的粗放型经济增长方式,提高经济增长质量和效益是亟待解决的关键问题。

此外,中国30个省市经济增长质量指数差异较大,其中东部、中部和西部*本文东、中、西部地区的划分如下:东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南11个省市;中部地区包括山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北和湖南8个省份;西部地区包括内蒙古、广西、四川、重庆、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆10个省区。地区经济增长质量指数值呈现出依次递减的特点。以2010年为例,东部地区经济增长质量指数值介于1.12~6.95之间,中部地区介于1.62~2.07之间,西部地区介于0.85~2.52之间,其中东部地区经济增长质量指数均值最大,达到4.10,其次是中部地区,为1.84,最后是西部地区,仅为1.47。

三、机理分析

转变经济增长方式、提高经济增长质量和效益是国家“十二五”期迫需求需解决的关键问题,国家“十二五”规划纲要将“十二五”期间中国经济增长的预期目标设定为在明显提高质量和效益的基础上年均增长7%,那么,这是否意味着:“提高中国经济增长的质量一定要以牺牲经济增长数量为代价吗?”数据显示,2011年和2012年中国经济增长率分别为9.2%和7.8%,较“十一五”期间的年均增长率11.2%有较大幅度的回落,初步的经验观察表明经济增长质量与经济增长数量负相关,那么,提高经济增长质量是否真的会抑制经济增长速度?为此,本文将通过以下方面探讨经济增长质量与经济增长数量之间的关系。

(1)资源节约环境友好型社会建设对中国经济增长的影响。改革开放以来,中国经济发展所取得的巨大成很大程度上是得益于以“高投入、高消耗、高排放、低效率”为特征的粗放型经济增长方式,但以大量资源投入和环境污染为代价的经济发展,不具有可持续性,转变经济发展方式、提高经济增长质量和效益是中国当前经济发展迫切需要解决的关键问题。因此,资源不足和环境污染已成为制约中国经济长期增长的关键,以大量要素投入为驱动力的经济增长方式难以为继,资源节约环境友好型社会建设对中国经济长期增长是个挑战。本文预期,资源节约环境友好型社会建设对中国经济增长的影响为负。

(2)改革开放以来中国经济保持快速增长的同时,经济发展中不合理、不协调的因素依然较多,如外需增长强劲而国内消费需求相对较弱、第二产业不断壮大但第三产业发展相对滞后、区域差异和城乡差距不断扩大,这些也是中国经济发展过程中较为棘手并急需解决的关键问题,经济结构战略性调整势必对中国经济增长带来挑战。本文预期,经济结构调整对中国经济增长的影响为负。

(3)对外开放对中国经济增长的影响。以进出口贸易为特征的外向型经济是促进中国经济高速增长的重要原因,同时,对外开放也有助于中国吸收国外资金、先进技术和管理经验,因此,进出口贸易及其溢出效应是实现中国经济快速增长的关键要素。本文预期,对外开放对中国经济增长的影响为正。

(4)科技进步和创新对中国经济增长的影响。科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑,必须摆在国家发展全局的核心位置,推动经济发展应更多依靠科技创新驱动。本文预期,科技进步和创新对中国经济增长的影响具有不确定性。

(5)保障和改善民生对中国经济增长的影响。保障和改善民生是加快转变经济发展方式的根本出发点和落脚点,保障和改善民生对中国经济增长的影响体现在:一方面,保障和改善民生有利于实现中国经济发展由出口导向型向内需型转变,并成为经济增长的重要驱动力;另一方面,保障和改善民生意味着更多的财政投资将投入到民生领域,从而减少再生产领域的投资,起到抑制经济增长的作用。本文预期保障和改善民生对中国经济增长的影响具有不确定性。

图1 影响机理

图1为经济增长质量与经济增长数量影响机理。

四、实证分析

(一)计量模型设定

1.模型设定

为实证检验经济增长质量对中国地区经济增长数量的影响,本文将经济增长质量指数引入经济增长模型中,得到如下回归模型:

Yit=A+β1ZLit+β2JG+β3KJ+β4MS+β5ZY+β6KF+ui+εit

(1)

相应地,考虑内生性的动态面板模型可设定为:

Yit=A+β1Yi,t-1+β2ZLit+β3JG+β4KJ+β5MS+β6ZY+β7KF+ui+εit

(2)

其中,Y为被解释变量,下标i代表省际截面单元,t表示年份,ZL代表经济增长质量,ε为随机扰动项,βi为待估参数。经济增长数量(Y)用各省市的经济增长率来表征。经济增长质量(ZL)五个二级指标分别表征为:结构指数(JG)、科技指数(KJ)、民生指数(MS)、资源环境指数(ZY)和对外开放指数(KF)。

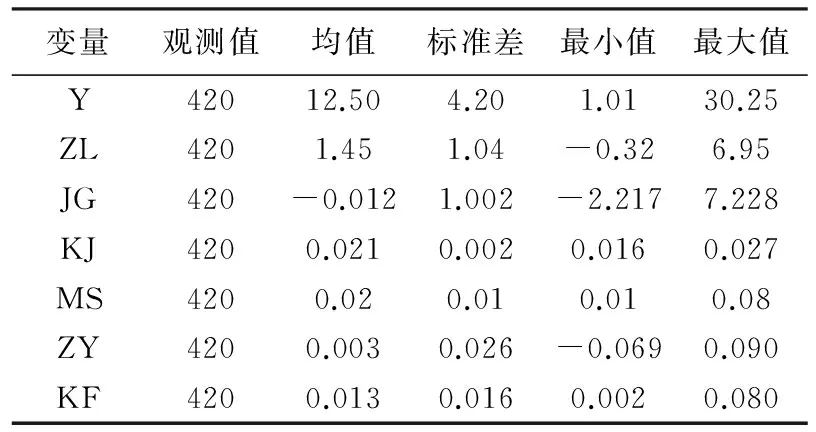

表3 变量的描述性统计

2.数据来源及说明

本文以1997—2010年中国省级层面数据为样本,由于西藏缺少多项数据而被排除在样本之外,因此,面板数据包括30个截面单元14年的时间序列数据,共计420个样本观测值。为保持样本数据的一致性,如无特别说明,数据均来源于《新中国60年统计资料汇编》、《中国统计年鉴》和《中国能源统计年鉴》。对各变量的描述性统计见表3,所有数据处理均在STATA 11软件中完成。

(二)计量检验

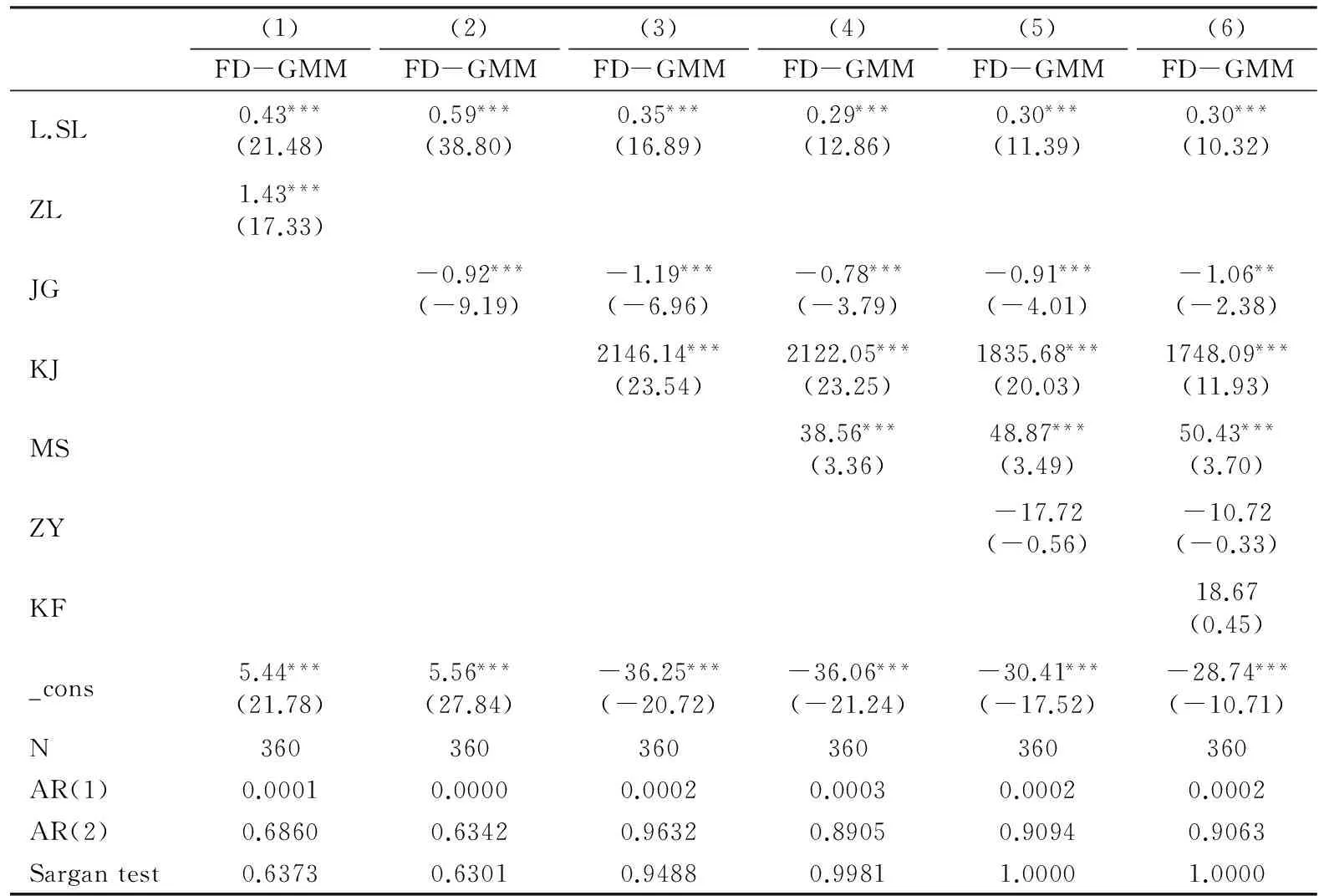

由于经济增长质量指数是由5个二级指标、23个基础指标综合而成,而这些基础指标大多与经济增长数量之间具有较高的相关性,因此模型的内生性问题不可避免。Durbin-Wu-Hausman检验是检验内生性问题的方法,其原假设是模型不存在内生性问题。因此,实证之前首先采用该方法对模型的内生性进行检验,得到检验统计量等于13.73,并在1%的水平上显著,表明模型存在内生性问题。IV、GMM、2SLS等估计方法是解决内生性问题的常用方法,本文采用差分GMM方法对模型进行估计,并将解释变量的一阶滞后项作为其工具变量。系统GMM估计成立的条件有两个:随机扰动项εij不存在自相关和所有工具变量都有效(即不存在过渡识别问题)。为此,对系统GMM估计结果需进行自回归(AR)检验和过度识别的约束检验。表4中,模型(1)-(6)最后三行报告了GMM估计自回归(AR)检验和过度识别的约束检验结果,AR(2)和Sargan检验值的伴随概率值均大于0.1,表明所有工具变量均有效,扰动项也不存在二阶自相关,说明模型(4)-(6)中模型采用差分GMM方法进行参数估计是有效的。

表4 实证检验结果

注:括号内为每个解释变量系数估计的z值;***、**、*分别表示1%、5%和10%的显著性水平。

经济增长质量与经济增长速度实证检验结果:模型(1)检验了经济增长质量对经济增长速度的影响,结果显示,经济增长质量指数为正,并在1%的显著性水平上显著,表明经济增长质量的提高有利于提高经济增长速度,这意味着提高经济增长质量不仅没有以牺牲经济增长数量为代价,反而会促进经济增长速度的提高,提高经济增长质量与经济增长数量并不矛盾。此结论的实际意义在于,注重经济增长质量与效益并不是造成“十二五”期间前两年(2011年和2012年)中国经济增速回落的直接原因,这也佐证了“提高经济增长质量未必要以牺牲经济增长速度为代价”的观点。

科技与创新指数显著为正,表明科技进步和创新有利于促进经济增长。动力转变是中国经济新常态的又一主要特征,新常态下的经济增长将更加依赖于人力资本质量和科技创新。本文的实证研究结果显示,创新型国家建设、“中国制造”向“中国创造”的转变并不是要以牺牲经济增长速度为代价,反而有利于实现经济的可持续增长,科技创新是提高经济增长速度和质量的关键要素。

模型中民生指数均显著为正,表明保障和改善民生有利于促进中国经济增长。党的十八大报告提出,到2020年中国要全面“建成”小康社会,其中,最艰巨最繁重的任务在农村,特别是在贫困地区。因此,民生问题势必成为全面建成小康社会的关键所在。本文的实证结果说明,提高国民的生活质量、改善民生并不是经济增长的负担,处理得好,反而会成为驱动经济增长的新动力。

资源与环境指数为负,表明注重资源节约和环境污染的经济发展方式将降低中国经济增长速度,资源节约环境友好型社会建设对中国经济的长期增长是个挑战。没有通过显著性检验可能的原因在于:尽管资源与环境已成为影响中国经济增长的约束指标,但由于资源税、排污费(环境税)的征收还处于试点阶段,尚未在全国全面推广。可以预期的是,随着资源环境税在全国层面的推广,资源节约环境友好型社会建设必将成为制约中国经济可持续增长的关键要素。

对外开放指数为正,但不显著,表明进出口贸易对中国经济增长具有微弱的促进作用。对外开放变量没有通过显著性检验可能的原因在于:一是对外开放对中国不同地区的影响可能存在差异,本文基于中国省级面板数据的经验研究结论。总体而言,对外开放促进经济增长是客观事实,但对中国不同地区的影响具有异质性。直观上来看,对外开放给中国沿海地区的经济发展带来了巨大的发展机遇,境外资金、内陆地区的劳动力、资源等要素纷纷集中于此,因此,对外开放对中国沿海地区经济增长的正面影响是显而易见的。与此相对应的是,随着内陆地区大量要素向沿海地区转移,对外开放对内陆地区经济增长的影响可能是负向的。二是对外开放指标的度量上,与现有文献主要采用单一指标不同,本文采用综合指标来度量对外开放水平,因此,指标选取上的差异可能也是原因之一。

五、研究结论与启示

根据国家“十二五”规划的基本要求,本文构建了涵盖经济结构、科技与创新、民生、资源与环境、对外开放5个二级指标、23个三级指标的经济增长质量测算指标体系,采用主成分分析方法测算了1997—2010年中国30个省市的经济增长质量指数,发现:各省市经济增长质量指数值均呈上升趋势,但不同地区的增速有所差异;不同省市经济增长质量指数差异较大,其中东部、中部、西部地区经济增长质量指数值呈现依次递减的特点。在此基础上,采用FD-GMM估计方法检验了经济增长质量对经济增长速度的影响,结果表明,提高经济增长质量未必要以牺牲经济增长数量为代价,反而会促进经济增长速度的提高,提高经济增长质量与经济增长数量并不矛盾。进一步分析表明,经济增长质量指数各分项指标对经济增长数量的影响存在异质性,具体为:经济结构调整对经济增长的影响显著为负,科技进步和创新、保障和改善民生对经济增长的影响显著为正,资源与环境指数和对外开放指数则不显著。

既然提高经济增长质量并不会抑制中国经济增长,那么金融危机之后普遍存在的经济增速放缓的原因是什么?本文结论表明,经济结构调整是导致中国经济增速放缓的重要原因,说明当前的经济结构调整需要付出一些代价(经济增长率的适度下滑)。此外,消费、投资和进出口是拉动中国经济增长的“三驾马车”,后金融危机时代全球经济的衰退给中国对外贸易和投资带来巨大冲击,从而导致了近年来经济增幅的适度下行。通过本文的研究,我们可以得到以下启示:转变经济发展方式、提高经济增长的质量和效率已成为中国“十二五”及以后相当长时期经济工作的重点,在此背景下,提高质量和效益固然重要,但经济质量的提高也要以一定的经济增长速度作为保证,应该妥善处理好处理经济增长质量和数量两者之间的关系。

参考文献:

刘树成. 2009. 保8%经济增长 提高增长的质量和效益[N]. 中国证券报,-03-06.

钞小静,惠康. 2009. 中国经济增长质量的测度[J]. 数量经济技术经济研究(6):75-86.

田间无际限的浅苗湛着青色。但这不再是静穆的村庄,人们已经失去了心的平衡。草地上汽车突起着飞尘跑过,一些红色绿色的纸片播着种子一般落下来。小茅房屋顶有花色的纸片在起落。附近大道旁的枝头挂住纸片,在飞舞嘶鸣。从城里出发的汽车又追踪着驰来。车上站着威风飘扬的日本人,高丽人,也站着扬威的中国人。车轮突飞的时候,车上每人手中的旗子摆摆有声,车上的人好像生了翅膀齐飞过去。那一些举着日本旗子作出媚笑杂样的人,消失在道口。

钞小静,任保平. 2011. 中国经济增长质量的时序变化与地区差异分析[J]. 经济研究(4):26-40.

李俊霖. 2007. 经济增长质量的内涵与评价[J]. 生产力研究(15):9-10,30.

李强,徐康宁. 2013. 资源禀赋、资源消费与经济增长[J]. 产业经济研究(4):11-18.

毛其淋. 2012. 二重经济开放与中国经济增长质量的演进[J]. 经济科学(2):5-20.

任保平. 2012. 经济增长质量:理论阐释、基本命题与伦理原则[J]. 学术月刊(2):63-70.

任保平. 2013. 经济增长质量:经济增长理论框架的扩展[J]. 经济学动态(11):45-51.

随洪光. 2013. 外商直接投资与中国经济增长质量提:基于省际动态面板模型的经验分析[J]. 世界经济研究(7):67-72.

随洪光,刘延华. 2014. FDI是否提升了发展中东道国的经济增长质量:来自亚太、非洲和拉美地区的经验证据[J]. 数量经济技术经济研究(11):3-20.

托马斯. 2001. 增长的质量[M]. 北京:中国财政经济出版社:112-119.

魏婕,任保平. 2012. 中国各地区经济增长质量指数的测度及其排序[J]. 经济学动态(4):27-33.

叶初升,李慧. 2014. 以发展看经济增长质量:概念、测度方法与实证分析——一种发展经济学的微观视角[J]. 经济理论与经济管理(12):17-34.

张长征,李怀祖. 2005. 中国教育公平与经济增长质量关系实证研究:1978—2004 [J]. 经济理论与经济管理(12):20-24.

郑玉歆. 2007. 全要素生产率的再认识:用TFP分析经济增长质量存在的若干局限[J]. 数量经济技术经济研究(9):3-11.

BARRO R J. 2002. Quantity and quality of economic growth [R]. Working Papers from Central Bank of Chile.

(责任编辑彭江)

Improving the Quality of Economic Growth Will Restrain China′s Economic Growth

LI Qiang1WEI Wei1,2

(1.Anhui University of Finance and Economics, Bengbu 233030; 2.Nanjing University, Nanjing 210093)

Abstract:To evaluate quality of economic development the paper sets up index system which is composed of five first-lever indexes including economic structure, technology and innovation, people′s livelihood, resource and environment, opening up to the outside and twenty three basic indexes. The paper evaluates the index of china′s economic development quality by using principal components analysis based on provincial panel data of 30 regions in china from 1997-2011. On this base, the paper analyzes the quality of economic growth on economic growth, and the results show that improving the quality of economic growth is not at the cost of economic growth, it will promote economic growth instead, and improving the quality of economic growth and economic growth is not a contradiction. Further empirical analysis show that the sub-index of the quality of economic growth has the heterogeneity influence on economic growth, that is, the economic structure adjustment has significantly negative influence on economic growth, the influence of technological progress and innovation is significantly positive, and resources and environment index and opening to the outside world index is not significant.

Keywords:economic growth; quality of economic growth; principal components analysis

收稿日期:2015-10-08

作者简介:李强(1981--),男,江西黎川人,博士,安徽财经大学经济学院副教授,硕士生导师。

基金项目:国家社科基金重大“以人为本的中国新型城镇化道路研究”(13&ZD025);安徽省哲学社会科学规划项目“资源逼迫驱动经济增长方式转变的作用机理与实证研究”(AHSKQ2014D42);安徽省社会科学创新发展研究课题“新常态下提高安徽省经济增长质量的路径研究”(A2015005)。感谢安徽省高校优秀青年人才支持计划的资助。

中图分类号:F061.2

文献标识码:A

文章编号:1001-6260(2016)01-0028-08

魏巍(1981--),女,安徽黄山人,安徽财经大学工商管理学院讲师,南京大学商学院博士生。

*作者感谢匿名审稿人的建设性意见,文责自负。