从“朽”的声母类型看粤语晓母字的历史层次

黄 玉 雄

(上海师范大学 语言研究所,上海 200234;华东师范大学 中文系,上海 200241)

“朽”的声母在汉语北方方言中读ɕ-,在吴语、湘、赣方言中也读ɕ-,在客家话、闽语里往往读h-,很少有例外者。桂北平话通常读s-或者ʃ-,但在粤语中有复杂类型,其声母读音类型分为4种:(1)读擦音 h-、ɬ-或者 s-;(2)读鼻音及边音 ŋ-、ȵ- 、n-、m-、l-;(3)读近音 j-或零声母;(4)读塞音或者冠鼻塞音 k-、kʻ-、ⁿd-①龙州科必、象州石龙伢、阳山青莲、龙州县城、高州石鼓、苍梧新地、博白绿珠、象州石龙白及台山都斛等地语料为笔者调查所得,其余粤语方言点材料主要采自如下著述:陈海伦、林亦《粤语平话土话方音字汇》,广西教育出版社,2009年;詹伯慧《广东粤方言概要》,暨南大学出版社,2002年;詹伯慧、张日昇《粤北十县市粤方言调查报告》,暨南大学出版社,1998年;詹伯慧、张日昇《粤西十县市粤方言调查报告》,暨南大学出版社,1994年;张日昇、詹伯慧、甘于恩《珠江三角洲方言字音对照》,广东人民出版社,1987年;李连进《平话音韵研究》,广西人民出版社,2000年;谢建猷《广西汉语方言研究》,广西人民出版社,2007年。陈晓锦、陈滔《广西北海市粤方言调查研究》,中国社会科学出版社,2005年。。一个晓母字有这么多声母类型,在粤语中很特别,其他汉语方言也少见,值得对这些读音的来源和关系予以讨论。

一 擦音

(一)“朽”声母读作h-

“朽”读作 h-的方言点有崇左濑湍、渠旧hɐu1、龙州县城hɐu1、扶绥龙头hɐu4、浦北 hiu3、台山都斛hiu3、惠州 hiu3、东莞清溪hiu3、深圳沙头角hiu2、台山台城hiu3、开平赤坎heu3、恩平牛江hei3、信都铺门hia4、宜州德胜 hiɐu3、平乐 hiu3。

h-占粤语晓母字的 55.9%。从韵等看,一到四等字都有,开口字占七到八成,合口字占两到三成,其中三等开口读h-者占34%。因此,读h-而与匣母合流是晓母的主体层次,“朽”在粤语中读h-属规则读法。

“朽”在文献中比较常见的意思是木腐,许久切。《左传·襄公三十一年》:“其暴露之,恐燥湿之不时而朽蠹,以重鄙邑之罪”①杨伯峻《春秋左传注》,中华书局,1981年,1187页。② 杨伯峻:《列子集释》,中华书局,1985年,111、133页。③ 民族语言材料主要采自如下著述:梁敏、张均如等《壮语方言研究》,四川人民出版社,1999年;梁敏、张均如等《侗台语概论》,中国社会科学出版社,1996年;Li,Fang-Kuei. A Handbook of Comparative Tai. The University Press of Hawaii.1977;中央民族学院少数民族语言研究所第五研究室《壮侗语族语言词汇集》,中央民族学院出版社,1985年;欧阳觉亚《黎语调查研究》,中国社会科学出版社,1983年。④ 广西壮族自治区少数民族古籍整理出版规划领导小组:《古壮字字典》广西民族出版社,1989年,239页。⑤“受控音变”的概念及论述见潘悟云(2007)。。还有一个意思是臭,同“殠”,指腐气,许救切。《列子·周穆王篇》:“飨香以为朽,尝甘以为苦”;《列子·仲尼篇》:“鼻将窒者,先觉焦朽。”②壮语北部方言和布依语里“臭”普遍说成 hau¹,应是从汉语里借来的这后面一个“朽”③。“臭 hau1”的古壮字从臭从后,其声旁“后”为上声字;其他几个异体字的声旁为“後、厚、丑”,其汉字字音也都属上声,能反映该汉语借词的声调来源④。“臭”临高话为kɔʔ8,傣西为 min¹,黎语为reːk7haːi1,说明“臭”作hau1在侗台语中属于区域性借词现象,其借入是在壮语、布依语跟侗台语其他语言分化后才发生的。这个汉语借词,壮语南部方言读kʻiːu1。

勉语“烂”读hu3,和汉越语“朽”hu3一样,保留了汉语“朽”字的较早读音,可作为“朽”在岭南地区汉语中曾普遍读h-的旁证材料。

(二)“朽”声母读s-

粤语有约5%的晓母字读s-、ɬ-、θ-或者ʃ-,与桂北平话读ɕ-的特征一致。“朽”读这类声母,有龙州科必sɐu1、北海海边话sɐu3。晓母三、四等与心母合流是官话特点,属于公元14世纪后进入粤语的晚近层次。

二 近音和零声母

“朽”读近音j-及零声母主要见于勾漏片与桂南平话。如廉州jɐu3、玉林jau3、贵港城关jau3、桂平木乐 jau3、灵山横州 jɐu3、宾阳复兴 jəu3、连山布田(j)iɔu3、宾阳王灵 jəu3、崇左新和 jəu1、博白绿珠 jau3、象州 jɐu1、龙州上龙 jou1、扶绥 jəu3、藤县藤城 jiɐu5、花县(j)iɐu3、从化城内(j)iɐu3、广宁(j)iau3、新兴(j)io3、南宁四塘 jɐu3;佛冈 iɐu3、横县 iɐu3、蒙山西河 iɐu3、象州樟树 iɐu3、崇左四排 iɐu3、贵港南江 iau4、桂平 iɐu³、北流唐僚 iɐu3、博白 iau4、宾阳新桥iəu3、昭平木格iɐu3、封开南丰iou3、高州石鼓ʔjau3。

粤语的j-及零声母有4个中古来源:影、匣母三、四等,云、以母;疑母三、四等及日母;溪母、晓母三、四等;匣母二等。第三种来源的近音及零声母在官话和吴、闽、客、赣、湘方言均未曾发现。据笔者采样统计,粤语晓母字读 j-或零声母仅 5.23%,应属特殊变化。覃远雄(2005)从音理上解释晓母h-与j-及零声母的关系,推测是h-在介音前摩擦度减弱变成了j-,侍建国(2011:284)也有类似观点。粤语晓母字读h-超过五成;溪母、晓母合流,而溪母有些字也出现j-的读法。这两个事实可作为j-对h-的替换在晓母、溪母内形成词汇扩散效应的内证。晓母中的j-是h-的后起替代形式,这是可以采信的。

但需要指出的是,在粤语晓母字中,喉擦音的近音化并非自主变化,应视为受控音变⑤。h-与j-的对应也见于云母字,而且,有6.25%的匣母字读j-或者零声母。据此,侍建国假设云母、匣母的近音化趋势使一些晓母字发生“类化”,也跟着读j-和零声母了(侍建国2011:284)。郭沈青(2013)结合溪母对此作了补证,认为“类化”条件是主元音-ɐ-。这个新颖的想法在勾漏片与桂南平话中也能找到证据,但反例不少。例如,有些方言匣母一、二等字也发生腭化读j-了,而晓母一、二等字仍然读h-:

晓母与匣母一、二等字声母音读差异用例 表1

部分四等字也存在这种情况,例如:

溪、晓母与匣母四等字声母差异用例 表2

此外,在勾漏片与桂南平话中,不少j类晓母字并不具备所谓的“主元音类化条件”。例如:

主元音不读ɐ的j类晓母字用例 表3

吴语、赣语等方言的材料表明,匣母变读零声母并没有经过清化阶段,即演变路径是*ɦ- > j- > Ø而不是*ɦ- > *h- > j- > Ø(万波2009:196-197),云母也是如此。在公元12世纪,匣母清化与晓母合流后,在系统内就失去了弱化音变的条件。此外,音变规则产生类推效应是有时空限制的,汉语晓母腭化发生在明代以后(王力1985:605),而云母与以母合流读j-是公元6世纪的事情(罗常培1939),比前一种变化要早许多。所以,晓母字读龈后近音不是云母、匣母“类化”的结果。

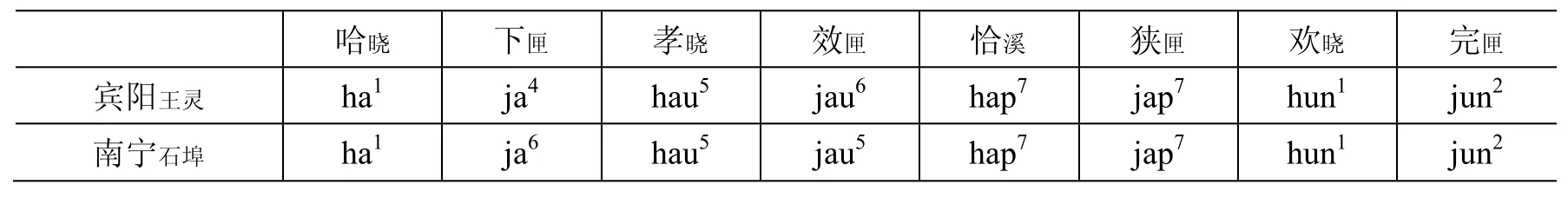

晓母h-和j-在一些方言里属于文白异读差异。“吓”宾阳新桥、黎塘有两读:文读hak7,白读ja6;宾阳新桥“贿”文读为wəi3,白读jəu3,博白话“贿”声母与之相类;南宁石埠、宾阳复兴“峡”hap7,是个读书音,“狭”jap7则是土俗的说法;桂平木乐“享”、“响”都有hɛŋ3、jɛŋ3两读,“向”也有hɛŋ5、jɛŋ5两种说法;龙州县城“休”文读hɐu1,白读jɐu1。这种叠置状态意味着这里的h-与j-有不同来源,即使存在音变关系,也不是条件音变。仅从音理上难以解释得很充分,看作“类化”或音位重组的结果也同样如此。

h-与j-是壮语r声类中的规则对应,具有共同来源。例如:

壮语r声类的几种方音对应 表4

袁家骅根据51个壮语方言点的材料构拟了11个壮语r声类的对应公式,其中就有10个公式包含h-(hl-、hj-)与j-的对应,他认为该声类蕴含一个h- > j-/_-i-的演变规则(袁家骅1963)。本文据此推测,壮语 r声类的区域性影响长期作用于古粤语,使后者在晓母、匣母、云母、以母产生受控音变,出现有些晓母字读j-的情况,并在部分以母字中留下h-的读法。而晓母字读零声母则是j-进一步弱化音变的结果。

三 鼻音、边音及冠鼻塞音

(一)“朽”声母读ŋ-或者ȵ-

“朽”读 ŋ-或者ȵ-有以下方言:邕宁 ŋɐu3、南宁亭子ŋəu4、南宁石埠ŋou4、百色那毕ŋou3、苍梧新地ȵəu3、鹤山雅瑶 ŋᴀu3、灵山 ŋɐu6、钦州 ŋɐu3、南宁沙井 ŋɐu4、宁明ȵɐu3。在勾漏片与桂南平话、邕浔片以及四邑片中,影母、晓母、匣母、喻母字读鼻音还可见若干例子。这些字一般是洪音前读ŋ-,细音前读ȵ-。例如:

宾阳:嗅晓母ȵiou5、夏匣母ȵia6、混匣母ŋwɐn4;龙州科必:桠影母ŋa1、亥匣母ŋai6、淆匣母ȵau2、肴匣母ȵau2;象州石龙伢:欧影母ŋɐu1、呼晓母ŋəu4;南宁石埠:嗅晓母ȵɐu5、皖匣母ŋun3;百色那毕:霞匣母ȵa2、歇晓母ŋit7;玉林:汗匣母ŋɒn6、焊匣母ŋɒn6、翰匣母ŋɒn6;苍梧新地:麾晓母ŋəi1、鼾晓母ŋuɒn2、朽晓母ȵəu1、鞋匣母ŋa2、淆匣母ŋau2、肴匣母ŋau2、酣晓母ŋam1;龙州县城:淆匣母ŋau2、肴匣母ŋau2;崇左濑湍:谐匣母ŋai¹;连山布田:炎喻母ŋin2、阎喻母ŋin2、曰喻母ŋyt8;惠州:匀喻母ŋun2、允喻母ŋun4、尹喻母ŋun4;等等(其中“淆肴”二字在粤语中普遍读鼻音)。这些方言点晓、匣母的主体层均读h-,影母为ʔ-,喻母则为j-。

李新魁没有谈及晓组字是否存在读鼻音的情形,但他注意到闽语、粤语存在疑母、晓母、匣母读塞音的特征:粤语有些方言点(主要是四邑片)疑母读ᵑɡ-;潮语疑母也有读ɡ-、h-的,而晓、匣母则读k-、kʻ-(李新魁1994:140-141、346-347)。李氏推测,这些形式应是上古汉语*ŋɡ-、*ŋkʻ-在粤语中的遗存形式。

本文认为,粤语影晓组字里的鼻音声母有不同来源,应分几种情况来讨论。

1 粤语中读软腭鼻音的匣母字。亥、汗、焊、鞋、谐、霞之类的匣母字与见母或溪母字谐声,在上古应有塞音来源。这类字在上古音研究中多拟为*ɡ-(开口一、二等),到了中古则发生擦化音变,成为*ɦ-(有些学者拟作*ɣ-)。其中,亥、汗、焊、鼾、皖又与疑母字谐声相关,提示这类字曾经包含冠鼻成分。

“肴胡茅切、淆胡茅切”从字源上看也辗转与见母字相关。肴:《说文》“啖也,从肉爻聲”,《易》以肴为爻,而“爻”的本义即是“交”。然而,在粤语、闽语和客家话中,这两个字不读入匣母、见母,而是普遍读入了疑母。

象州石龙伢话“呼”ŋəu4虽系晓母字,但声符“乎”属匣母字。在阜阳汉简中,“乎”与疑母字“吾”异文①毛诗《溱洧》第二章“女曰观乎,士曰既且”,阜诗作“女曰观吾,士曰既且”(S097)(胡平生、韩自强1988:71-72)。。

吴语(温州、常山、遂昌、龙游)、闽北(石陂)话、徽语(淳安)的材料读软腭浊塞音,支持部分匣母字的上古音构拟为*ɡ-。匣母字在闽语中的 k-、吴语中的 ɦ-及湘语中的 ɣ-(ɦ-、x-)、粤语及客家话中的h-(x-),均可以看作这一成分的后起形式。

在以往,白语被看作藏缅语的一种,但也有学者把它归入汉白语族(郑张尚芳 2010:754-779)。该语言和汉语匣母字对应的词,其声母分为三类:一是ɣ-,如学ɣɯ2、胡ɣu7、后ɣɯ1;二是k-,如厚kɯ̃1、含ka7、横kuɛ7̃;三是 ŋ-,如汗 ŋa7、黄 ŋv7、鞋 ŋe7(徐琳、赵衍荪1984:137-176)。第三类声母提示,中古的匣母字有可能包含冠鼻塞音的早期来源。

从以上谐声材料、汉语方言语料及白语的旁证材料,可以窥见疑母字、见母字及匣母字在包括粤语在内的汉语南方方言中具有怎样的历史渊源。据此拟测粤语匣母字的鼻音声母来自上古汉语*ŋɡ-,应是可靠的。这部分字的声母,演化路径和大多数汉语方言的匣母字不一样,塞音成分鼻化,并没有经过清化过程,而是进一步弱化消失了;鼻音成分保留下来,到中古就变成了疑母字,即*ŋɡ->*ŋŋ->ŋ-。

2 粤语中读软腭鼻音的晓母字。有些晓母字与疑母字谐声,如“献许建切、素何切(鬳语堰切)、晓馨皛切(尧五聊切)、谑虚约切(虐鱼约切),餀呼艾切(艾鱼肺切)”之类,李方桂(1971:20)、郑张尚芳(2003:145)等构拟为*hŋ-(*hŋ-<*sŋ-)。但更多的晓母字与见母字、溪母字谐声、通假,不与疑母字谐声,其上古形式应为*q-(潘悟云1997)。粤语前述例子中的朽、鼾、酣、嗅(“嗅”在壮语南部方言中有汉语关系词kʻiːu1)就属于这部分字。因此,假设此类字有*ŋkʻ-的上古声母形式,并且从上古至中古有*ŋkʻ- > *ŋh- >*ŋɦ- > ŋ-或者*ŋkʻ- > *ŋh- > *ŋɦ- > h-的变化,得不到谐声材料的支持。

晓母字声母读为软腭鼻音的,在广西以外的汉语方言中殊为罕见。疑母字读h-在潮州话中有若干例子(李新魁 1994:348),但这显然是由 ɣ-清化变来的。疑母字浊擦化读 ɣ-(ɣ- < *ŋ-)在中原官话、兰银官话中比较常见,浙北部分吴语也有读喉擦音者。潮州音中的h-不是冠鼻音成分演化的产物。

白语与晓母字对应的词,声母读hv-、ɕ-或者s-,看不出与鼻音存在关联。

凭借谐声、汉语方言及亲属语言的证据,我们无法推断粤语晓母字中的软腭鼻音与谐声、通假材料所反映的上古音系成分相关。这一特征也无法在切韵音系框架内加以解释。

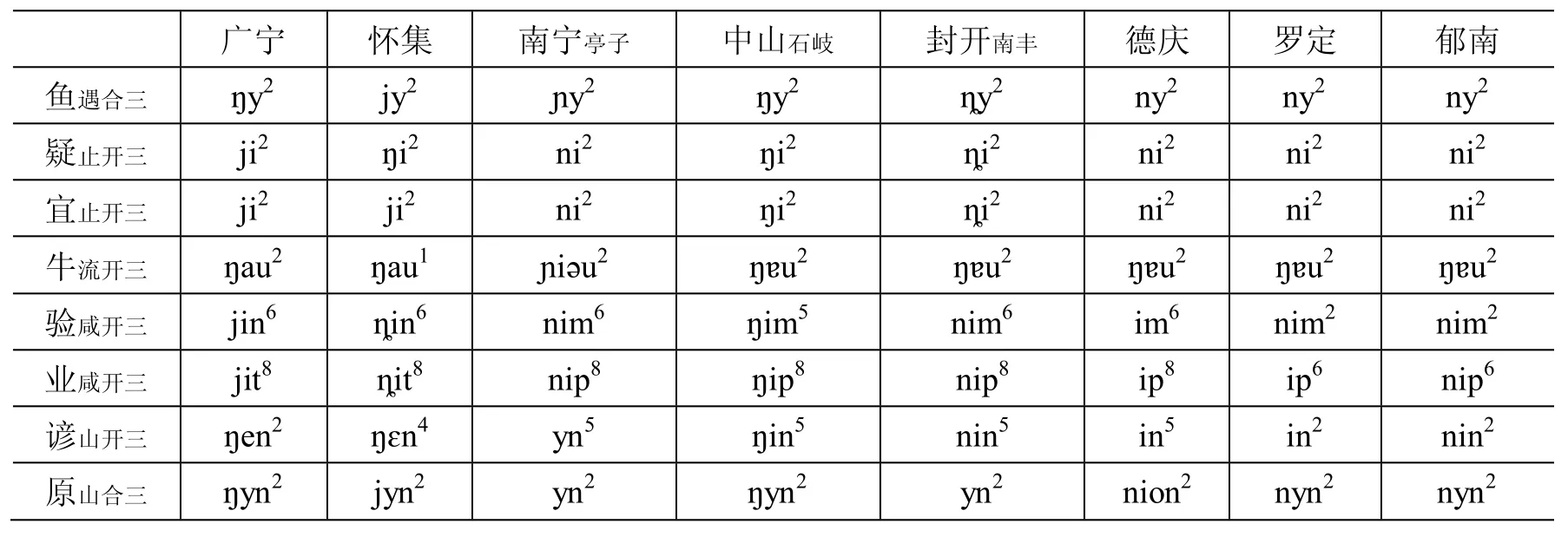

不过,侗台语的h-、ŋ-存在规则对应。例如:

侗台语声母h-、ŋ-的规则性对应 表5

前贤为此构拟原始台语形式*hŋ-,原始侗台语形式*ŋ̊-(Fang Kuei Li 1977:206;梁敏、张均如1996:72)。据此,本文推测粤语晓母字存在一个侗台语的鼻音底层,这个底层虽然与上古汉语的*hŋ-同源,但粤语却是在中古时期与侗台语发生深度接触后才从后者吸纳了这一特征。“朽”字读 ŋ-、ȵ-的粤语方言点,是把这个底层留存在系统中了。

覃远雄(2005)认为“朽”的鼻音读法均从近音j-演变而来,即ji->ɲ/ȵi->ŋ/n-,变化条件是存在介音-i-。这个学说不能解决以下问题:(1)“休、嗅”中古音声韵地位与“朽”相同,但往往不读鼻音。尤其是“休”字,在所有“朽”读n-的方言中均不读鼻音声母;(2)汉语三等字的介音是后起的(郑张尚芳2003:172-175),粤语许多方言流摄三等字无元音性介音,平话也不例外;(3)除了三等字,平话影、晓、匣母有些一、二等字也读鼻音 ŋ-或者ȵ-;(4)台语和汉语中,ŋ/ȵ- > j- > Ǿ-变化均属常见,但 Ǿ- > j- > ŋ/ȵ-的变化则罕见。故此,从语言接触角度解释“朽”的鼻音来源,将其看作古侗台语底层更合理。

3 粤语中读软腭鼻音的影母字、喻母字。影母字读鼻音属于官话、赣语、湘语比较常见的特征,源自公元12世纪的中原官话;喻母字中的鼻音声母则属于侗台语的底层。关于这两类声母的层次属性,我们另有撰述。

(二)“朽”声母读n-

“朽”字读 n-的方言有广州 nɐu3、香港市区nɐu3、连县清水nɐu4、肇庆高要nɐu3、四会 nau3、德庆 nɐu3、云浮云城nɐu4、罗定 nɐu3、南宁 nɐu3、北海 nɐu3、梧州 nɐu3、清远 nɐu3、佛山 nɐu3、三水西南nɐu3、高明明城nɐu3、中山石岐nau3、珠海前山nɐu3、宝安沙井nɐu3。这些点大多分布在广东,主要属于广府片;在广西则多属邕浔片。

李新魁(1996:74-78)为粤语“朽”的n-声母构拟了上古形式*nk-:*nk-在北方话中发生擦化且前冠鼻音脱落,至中古读入晓母,即*nk->*k->h-;在粤语中则丢失塞音成分读入泥母。这个拟测面临的困难是得不到谐声材料的支持:泥母与见母、溪母互谐的汉字很少①以见母字为声符的泥母字唯“念”等个别字。;而且李氏也没有解释“朽”的声符“丂苦浩切”与这个*nk-能有什么关联。因此,“朽”字的n-来自上古汉语的说法缺乏说服力。

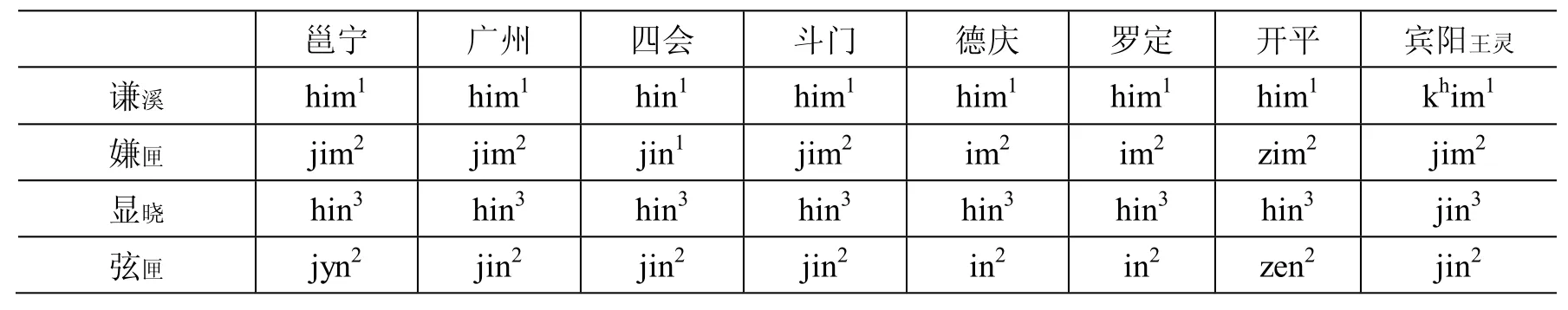

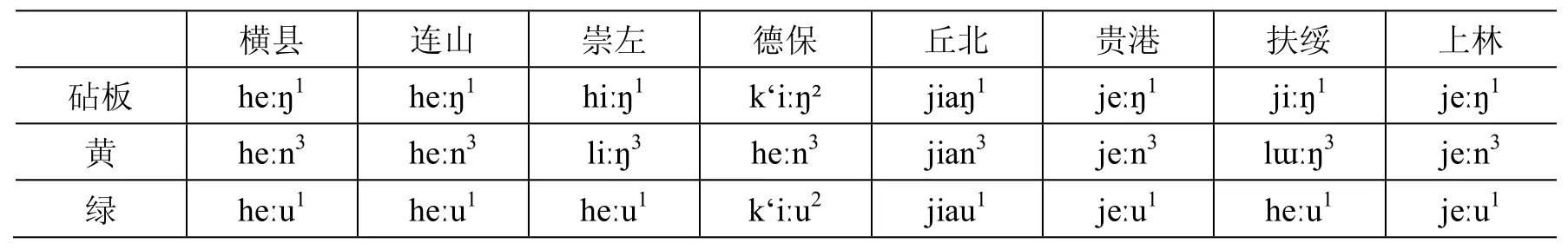

“朽”字的 n-应由ȵ-(ɲ-)变成(覃远雄 2005)。壮侗语底层 ŋ-在一、二等字中读 ŋ-,在三、四等字中则读ȵ-(ɲ-)。很多粤方言泥娘不分,ȵ-就变成n-了。就疑母字的情况看,三等字、四等字往往变成近音j-,但有些地方保留鼻音的读法:香山片全面保留ŋ-;平话多变为ȵ-,也混杂有ŋ-、n-;读n-则主要见于粤西。在这里仅看看三等字的情况:

粤语疑母三等字声母的读音类型 表6

表6说明,粤语疑母三等字有ŋ- > ɲ- > ȵ- > n-的演变规则,“朽”的声母n-来自鼻音底层ŋ-。疑母三、四等字声母读鼻音,多见于遇摄、止摄、咸摄三等字及山摄三等字,主元音皆为前高元音;如有韵尾,通常是双唇或者龈后音,偶见软腭音。所以,由ɲ-变为ȵ-和n-属条件音变。各方言点演变方向与速率有差异,可能与周边方言及语言和共同语影响有关。“朽”作为晓母三等字中一个非常用字,其韵母并不符合上述条件,声母n-保留于广府片及邕浔片中的诸多方言点,应属粤语权威方言影响的结果。

(三)“朽”声母读m-

粤西、桂东地区位于西江流域两广交界处有属于勾漏片的方言点“朽”字读入明母。如:怀集mau3,封开南丰mou3、iou3,栗木八都①该土语位于广西贺州境内,调查人麦耘认为其系属未明(麦耘2008)。mau3,贺州信都mɔu3。这与怀集地区的标语“朽”读mau1形成音韵对应。虽然粤语中有疑母字读双唇鼻音的例子,如勾漏片“卧”读m-,粤北一些点“吴”、“五”等字读m̩,但这些字都是一等合口字,不适合用以证明“朽”字声母存在由 ŋ-变 m-的规则。因此,没有证据表明“朽”m-与晓母的鼻音底层有关。标语是一种混合语,这个m-既可能来自汉语,也可能来自侗台语,其确切源头有待进一步考究。

(四)“朽”声母读l-或者ⁿd-

这两个成分由n-变异而成,从来源看,属于鼻音底层的后起形式。

1 “朽”声母读l-。粤语“朽”读作边音l-,只出现在粤北、珠江口等相当狭小的一个区域范围内。这些方言有:阳山青莲 lɐu4、仁化 lɐu3、韶关 lɐu4、曲江 lɐu4、乐昌 lɐu4、英德 lɐu3、澳门 lɐu1、番禺 lɐu1、顺德大良lɐu3、斗门、江门白沙lɐu3。“朽”声母读l-不是条件变化,是属于n-的区域变异形式(覃远雄2005),该变异受周边湘南土话或者客家话的影响而形成。赣南的大余,湘南的嘉禾、资兴及双牌一带方言均有泥母或者日母读 l-与来母合流的现象;在湘语里面,这种洪音前泥、来母混读的情况是相当常见的。韶关及附近的英德、曲江、仁化、乐昌等地粤语泥母常常读l-,澳门、珠海一带也有类似情况。因此“朽”字声母n-、l-两种读法其实是一系的,早期形式都是n-。

2 “朽”声母读 ⁿd-。“朽”声母读 ⁿd-仅出现于四邑片,如新会会城 ⁿdæ3、斗门斗门镇 ⁿdɐu3。ⁿd-属于从n-衍生的区域变异形式(覃远雄2005),在此不作赘述。

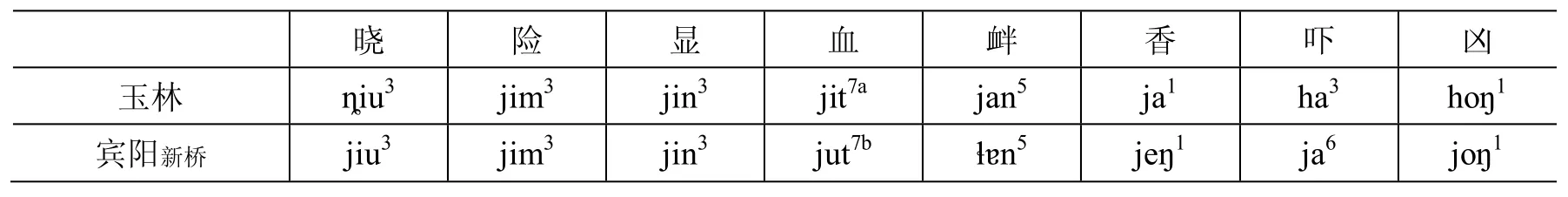

四 软腭塞音

“朽”字读 kʻ-的粤语方言点有:象州石龙伢 kʻəu1、东莞莞城 kʻau3、从化吕田 kʻiu3、增城 kʻɐu3、田东kʻiu3;读k-的点有香港新界kəu3。此外,还有若干晓母字在粤语中读软腭送气清塞音。如北流:辉挥kʻuɐi1、豁 kʻut7、霍藿 kʻɔk7b、况 kʻɔŋ5、轰 kʻuɐŋ1;浦北:戽 kʻəu5、霍藿 kʻɛk7b、况 kʻuŋ5;南宁石埠、广宁、怀集、封开南丰:忽 kʻuɐt7a;廉州:掀 kʻin1、轩 kʻin3、郝 kʻɛ7b;龙州科必:挥辉 kʻui1、霍藿 kʻʊk7b;台山都斛:烘哄 kwʻʊŋ1;阳山青莲:毁 kwʻei3、贿 kwʻui4;象州石龙伢:火 kwʻa3、麾 kwʻɐi1、毁 kwʻɐi3、唤 kwʻan2、豁 kwʻʊt7b、葷薰 kwʻɐn1、郝 kwʻo6、况 kwʻoŋ5;博白绿珠:瞎蠍豁 kʻɔt7b、霍藿 kʻɔk7b。其中,“豁霍藿”读kʻ尤为普遍。据采样统计,粤语晓母字中有7.89%读软腭塞音。这个比例不算低,所以本文不把“朽”读kʻiu3看作训读、误读之类的情况。

壮语南北方言之间也有kʻ-与h-规则对应条例。如“进”:都安hau3、隆安hau3、上思hau3、龙州kʻau3、靖西 kʻau3、砚山 kʻau3。蔡家话(侗台语的一种,也有学者认为应归入汉白语族)与汉语晓母字对应的词也往往读 kʻ:黑 kʻɯ3、虎 kʻu3、好 kʻua2、香 kʻu1、集市(墟)kʻɯ3(薄文泽 2004)。这似乎也能反映粤语中的“朽”读kʻ-、k-是台语特征在粤语中的遗存现象,但是,有确凿证据表明“朽”的塞音声母是汉语固有读法。“朽”声符“丂”,苦浩切,为古文“巧”字。闽语、客家话及湘西的个别土语均有晓母字读 kʻ-。如潮汕方言:呼 kʻou、许 kʻou、恢 kʻue、薅 kʻau、霍 kʻak、郝 kʻak(李新魁 1994:346);客赣方言有永新:虾 kʻa1;翁源:戏 kʻi5、喜 kʻi3;梅县、河源、香港:毁 kʻui3;大余:欢 kʻuã1;宿松:欢 kʻuan1(李如龙、张双庆 1992);沅陵清水坪的乡话:黑 kʻɤ7、虎 kʻu3、喜 kʻəɯ3(赵日新等 2014)。福州、厦门、汉口等地方言和汉越语也有晓母字读kʻ-的情形,如“吸、毁、燬、壑、轰、灰、烘、豁、许”等(高本汉1994/1940:265)。这些材料涉及广大区域内的多种汉语方言,不少方言还远离壮语通行范围,故此,晓母字中的kʻ并非来自壮语,不属于台语底层。潘悟云先生在《喉音考》中指出,晓母字与见母、溪母字有大量谐声,并用假借与亲属语言同源词材料证明晓母的上古音是一个*qʻ-(潘悟云1997),这个音到中古才变成喉擦音了。本尼迪克特(P. K. Benedict)和包拟古(N. C. Bodman)也曾结合汉字谐声材料,以藏缅语和汉语作比较,证明晓母具有带*s-前缀送气塞音的上古来源。即晓母从上古至中古存在*s-kʻ- > x的演变(包拟古1995:80-81)。通假、读若的材料表明,这种演变可能始于汉代(郑张尚芳2003:120)。因此,粤语中“朽”及其他晓母字读软腭送气塞音是存古现象,反映了上古汉语的音韵特征。

最后谈谈晓母字读k-的情况。按包拟古的说法,上古带前缀的*k-到中古是演变到影母里读ʔ-了,并未读入晓母。但是,见母与晓母谐声的例子也不少,如“斤居焮切、昕许斤切,枸古厚切、齁呼侯切,高古劳切、蒿呼毛切,九举有切、旭许日切”等。粤语晓母字读k-,其字数和方言点数量较读kʻ-的层次少得多,主要见于四邑片、莞宝片一些方言点的少数字。如台山都斛:蒿kou3、吼kwɑu3、鼾kwɔn1、豁kwɔt7a,惠州:蒿kau1、豁kək7;东莞清溪:蒿kau1、豁kuk7;深圳沙头角:蒿kɔ¹、豁kak7。勾漏片与桂南平话仅个别字读k-可认定为kʻ-的区域变体,如“豁”:灵山横州kuk8b、百色那毕kuk7、田东 kok7a等。凭这点材料,还不足以对粤语晓母字读k-的层次属性作出令人信服的推断。在此仅仅引述本尼迪克特《汉藏语言概论》中的一个论证,说明汉藏语中*k-和*kʻ-一样,也可能是喉擦音的来源之一。在这本书中,本尼氏根据斯戈语、普沃语、和藏缅语之间的对应,认为“藏-克伦语的*k- ~ *ɡ-在某种条件下可以产生斯戈语*h-和普沃语*ɣ-的情况”。该著述的注释部分还提供以下例子来进一步说明这种演变关系(本尼迪克特1984/1972:146、270):

*kyim“房子” > *kʻyim(送气音)> *hyi[m]

*r-kəw“偷”(送气音;被*r-前缀腭化)> *hyu

*-ɡam“咸味” > *kʻyam(清音;被前缀腭化)> *hyam。

五 结论

本文从粤语“朽”字的语音类型出发,对粤语晓母开口字的历史层次作了分析。分析结果表明,粤语晓母(开口)的音类包含若干种类型。其中,喉擦音h-属于主体层次,该层次受壮语r声类的影响,在部分方言发生受控音变,形成侗台语底层j-(Ø-)。在一些方言点中,晓母字因受侗台语影响而形成底层ŋ-、n-。底层ŋ-与匣母字中的ŋ-同形而异源,后者属于滞后层,来自上古汉语冠鼻浊塞音;底层n-则是底层ŋ-在晓母三等字中的变异形式;因受周边方言影响,这一形式又在粤北、四邑等区域形成ⁿd-、l-之类的创新层。晓母字中的软腭塞音是主体层h-的源形式,在晓母字中只有零星的遗存,在粤语各方言点中也只有稀疏的分布。

我们以下示意图描述粤语晓母开口字中的层次类型及源流关系(图中符号“>”表示自主音变,“®”表示受控音变):

内源层: kʻ-(k-)(滞后层)>h-(主体层)®s-(ʃ-,ɬ-)(创新层)

¯

外源层: j-(Ǿ-)(底层 1)

ŋ-(底层 2a)>n-(底层 2b)®l-(ⁿd-)(创新层)

在本文所描述的案例中,异源因素除了音类,还有音变规则。层次之间既存在自主音变,又会发生受控音变;外源层之间既发生条件音变,又有语言接触而形成的非规则性音变。语言作为适应系统,其规则体系有足够的弹性涵纳异源成分,并且能作局部调适以接受外部规则的作用。

【附记】本文写作承蒙导师潘悟云教授指导。初稿曾用于华东师范大学校庆学术报告会(上海,2014.11.10)的主题发言,论文提要曾提交给第七届演化语言学国际研讨会(天津,2015.6.11-14)。感谢郑伟教授在会议期间对本文提出了修改意见。文中若有不当之处,文责由作者自负。

P. K. 本尼迪克特著、J. A马提索夫编 1984/1972 《汉藏语言概论》,乐赛月、罗美珍译,瞿霭堂、吴妙发校,中国社会科学院民族研究所语言室。

包拟古 1995 《原始汉语与汉藏语》,潘悟云、冯蒸译,中华书局。

薄文泽 2004 蔡家话概况,《民族语文》第2期。

董同龢 1948 上古音韵表稿,《历史语言研究所集刊》第18本。

高本汉 1994/1940 《中国音韵学研究》,赵元任、罗常培、李方桂译,商务印书馆。

郭沈青 2013 广州话溪母字的历史层次及音变,《语言科学》第4期。

胡平生、韩自强 1988 《阜阳汉简诗经研究》,上海古籍出版社。

李方桂 1971 《上古音研究》,商务印书馆。

李如龙、张双庆 1992 《客赣方言调查报告》,厦门大学出版社。

李新魁 1994 《广东的方言》,广东人民出版社。

李新魁 1996 粤音与古音,《学术研究》第8期。

罗常培 1939 经典释文和原本玉篇反切中的匣于两纽,《历史语言研究所集刊》第8本第1分。

梁敏、张均如 1996 《侗台语族概论》,中国社会科学出版社。

麦耘 2008 广西八步鹅塘“八都话”音系,《方言》第1期。

潘悟云 1997 喉音考,《民族语文》第5期。

潘悟云 2007 历史层次分析的目标与内容 ,《历史层次与方言研究》,上海教育出版社。

侍建国 2011 《历史语言学:方音比较与层次》,中国社会科学出版社。

覃远雄 2005 桂南平话古晓、匣、云、以母字的读音,《方言》第3 期。

万波 2009 《赣语声母的历史层次研究》,商务印书馆。

王力 1985 《汉语语音史》,中国社会科学出版社。

徐琳、赵衍荪 1984 《白语简志》,民族出版社。

袁家骅 1963 壮语/r/的方音对应,《语言学论丛》第5辑。

赵日新、李姣雷 2014 湖南沅陵清水坪乡话同音字汇,《方言》第2期。

郑张尚芳 2003 《上古音系》,上海教育出版社。

郑张尚芳 2010 《郑张尚芳语言学论文集》,中华书局。

Li Fang-Kuei 1977 A Handbook of Comparative Tai, Hawaii: The University Press of Hawaii.