从河南儿化韵的方言差异看结构因素在语音演变中的作用

张 慧 丽,陈 保 亚

(1. 鲁东大学 文学院,山东 烟台 264025;2. 北京大学 中国语言文学系,北京 100871)

赵元任(1979)提出北京儿化所遵循的一个总的原则是“可共存发音的同时性”,强调了儿化发音的生理因素“卷舌”。从生成的观点,儿化韵是“儿”后缀与前行音节合音形成,“儿”音形消失,但是其“卷舌”特征(即舌尖-[-前])左扩展至前行音节(王志洁1997,王洪君1999、2008,马秋武2003)。从实验语音学的角度看,“儿”音与儿化韵卷舌特征的声学表现都是第三共振峰下降(王理嘉、贺宁基1985,石锋2008等)。

儿化韵生成之后,产生了比基本元音更多的对立。但相关研究也发现,北京儿化存在变异和合并的倾向。例如王理嘉、贺宁基(1985)表明,北京儿化中和将要合并,和也出现合并的趋势①为了行文的方便,本文只为具体字音加注国际音标时加“[ ]”,正文和表格中提及的韵母和元音都不加“[ ]”。。陈保亚(1988)分析了辅音韵尾矩阵的整合作用和北京话儿化变异的关系,提出基本韵母的聚合模式对儿化韵聚合模式有整合作用。基本韵母的主元音是a和,因此儿化韵母演变到高度简化的阶段主元音也是a和②一般认为主元音多的儿化系统是较早的阶段,主元音少的是较晚的阶段。。而儿化韵演变到最简阶段只有一个主元音,是由于儿化韵演变的央化总趋势所致。

王洪君(1999、2008)考察了汉语方言中儿化的多种表现,认为汉语方言儿化韵的生成受到生理因素的制约,所有方言的韵尾-i和-n都会被扩展特征舌尖-[-前]删掉;而之后儿化韵母的演变主要是韵类的合并,这个阶段央/后、圆/不圆、鼻/非鼻以至低/中的中和,与传递过来的卷舌特征是否共容没有直接的关系,应该看作是单字韵母(即基本韵母)聚合模式对儿化韵聚合模式的类化作用。

以上讨论提示我们,分析儿化韵母的语音形式,不仅要考虑生成的生理因素,还要考虑演变过程中结构性因素的影响。北京方言中只有儿化韵这一种变韵系统,分析儿化韵的演变要考虑基本韵母对儿化韵的影响。河南方言中不仅存在儿化韵,还存在D变韵和Z变韵③河南方言中儿化韵分布最广,D变韵分布范围次之。Z变韵主要在豫北集中分布,但王福堂(1999)和陈卫恒(2010)表明,在河南中部地区广泛存在Z变韵的残迹。因此我们推断河南方言曾在广大地区存在三个变韵系统共存的局面。。多种变韵共存的方言中,各个变韵系统除了受到基本韵母系统的制约,变韵系统之间是否也存在相互作用的关系?儿化韵母高度简化阶段只有两个主元音a和«,固然可以从基本韵母系统的制约作用来解释,河南方言D变韵高度简化阶段两个主元音是E和ɔ(张慧丽、潘海华2013),Z变韵最简化阶段主元音是a(笔者调查所得),能否从基本韵母系统的制约得到解释?或者从其他变韵系统的影响得到解释呢?

本项研究主要从河南方言儿化韵系统的演变入手,来分析基本韵母系统与变韵系统、变韵系统之间、以及变韵系统自身的自组织等结构性因素对语音系统演变的影响。变韵系统的演变主要体现在韵类的归并,而韵类的归并又主要表现在主元音的归并。因此我们考察的对象主要是韵类和主元音的归并形式和规则。

一 儿化韵系统的差异表现

为了更细致地观察儿化韵演变过程的具体表现,并探讨可能的制约因素,我们主要以县为单位,调查搜集了河南97个方言点的儿化韵系统①为了搜集尽可能多的样本,我们历时2个月,基本上以县为单位,在河南财经大学和郑州大学的在校生中展开儿化韵、D变韵和Z变韵的专项调查。。97个方言点的儿化韵系统差异很大,主元音最多的有9个,最少的有2个。所有方言中韵母ai、an、、的儿化韵没有方言差异,都是按照主元音的不同来合并的,ai与an合流,与合流。韵母au、、、的情况却非常不同,有的方言点按照主元音的不同而分,也有的方言点按照韵尾的相同而合流。所有的i、y儿化韵也没有方言差异,儿化后都增生一个央元音,变为、,但u却有差异,有的方言点与i、y一致变化,儿化后变为;有的方言点与i、y不一致变化,直接加上卷舌特征变为ur。

韵母 ai、an、、、i、y 的共同特征是韵尾特征为“前”,韵母 au、、、、u 的共同特征是韵尾特征为“后”。因此我们可以总结为:所有韵尾具有“前”特征的韵母儿化后都没有方言差异,所有韵尾具有“后”特征的韵母儿化后都有方言差异。这些表现与王洪君(1999、2008)的分析若合符节。韵母ai、an、、、i、y韵尾具有舌尖-[+前]特征,与左扩展的卷舌特征矛盾,受到生理因素的制约,在生成时已经把-i和-n韵尾去掉,合为ar和两个系列,在之后的演变过程中会相对稳定;韵母au、、、、u韵尾具有舌尖-[-前]特征,与左扩展的卷舌特征不矛盾,生成的儿化韵相互对立,之后在演变中逐渐合流,因此会有方言间不一致的情况。

具有舌尖-[-前]特征的韵母儿化后韵类归并的方言表现 表1

我们重点考察的是具有“后”特征的几个韵母儿化后归并的方言差异。从表1我们看到,au与在大部分方言中儿化后都是区分的,但在3个方言点中合流了。与在近乎一半的方言中都合流了。至于u,在主元音多于2个的方言点中,已经有为数不少的方言点中发生了u与i、y的一致变化。在主元音只有2个的所有4个方言点中,u与i、y都是一致变化的。另外,我们也实地调查了这些方言点的D变韵和Z变韵系统,并且搜集了前人相关文献,以分析多个变韵系统间可能存在的相互作用的关系。下面我们就从这些韵母入手,观察它们方言变异的情况,并探讨结构性因素对语音演变可能的影响。韵母与都有一个后鼻音韵尾,形成一个聚合;au和都有一个后高元音u,形成一个聚合;韵母u与高元音i、y形成一个高元音聚合。下面我们先讨论四个复韵母,再讨论单元音u的儿化韵情况。

二 复韵母儿化

(一)韵母与

韵母与儿化后合并的方言点 表2

韵母与儿化后合并的方言点 表2

主元音 方言点 aN和«N儿化后合并的方言 共2 4 汝州1 3 2 4 4 宝丰城关镇1 5 11 郏县、鄢陵、宝丰李庄乡、禹县、鲁山、淇县、内乡县 7 6 36唐河王集、长葛老城镇、平顶山市卫东区、获嘉城关、登封宣化、方城城关、封丘城关、荥阳城关镇、鲁山董周、尉氏邢庄、舞阳文峰、叶县旧县乡、泌阳花园乡、新郑千户寨、长垣满村、通许朱砂、滑县八里营、西华叶埠、正阳付寨、南召城关、开封县八里湾、兰考城关、上蔡蔡沟、汝南韩庄、临颍城关、郾城商桥、浚县善堂镇27 7 18 淮阳葛店乡、西平、遂平、扶沟、桐柏、延津、封丘戚城乡 7 8 14 商水县1 9 8共计 97 44

2 变韵矩阵:儿化韵与D变韵的独立演变和协同演变。两种变韵早期主元音较多,韵类归并的原则不清楚,晚期阶段只有两个或者一个主元音,韵类归并的原则就比较清楚了。本节我们选取两种变韵都只有两个主元音的系统来分析。

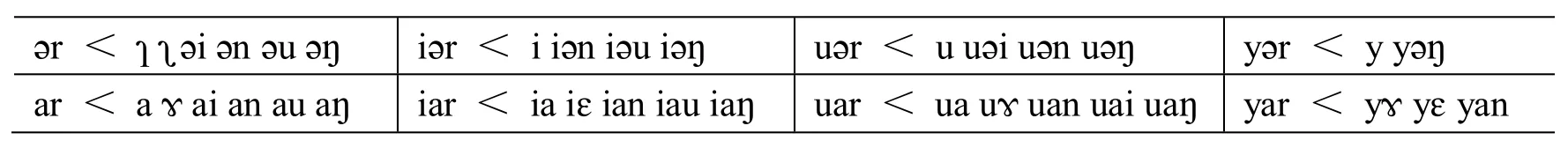

儿化韵发展的中间阶段,有前后的对立,但发展到最后阶段,只有高低的对立。以淅川为例,儿化韵发展到只有2个主元音的阶段,复韵母的归并原则也非常清楚,是按照主元音的高低:具有“高”特征或者主元音为«的归并为,具有“非高”特征的归并为ar:

«r < «i «n «u «N i«r < i i«n i«u i«N u«r < u u«i u«n u«N y«r < y y«Nar < a F ai an au aN iar < ia iE ian iau iaN uar < ua uF uan uai uaN yar < yF yE yan

D变韵演变的中间阶段有高低的对立,发展到最后阶段,主要是前后的对立。以郾城县为例,D变韵发展到只有 2个主元音的阶段,复韵母的归并原则是按照韵尾的前后。韵尾具有“前”特征的就归并为E,韵尾具有“后”特征的就归并为。舌尖元音变韵后成为一个较低的央元音。以郾城D变韵为例:

E < ai «i an «n iE <i iai ian i«n uE < uai ui uan u«n yE <y yan y«n < au «u «N oN i <iau iu iaN i«N u < u ua u«N y < y«N

鼻音韵母和既有儿化韵母,又有D变韵,这样就形成一个后鼻音韵母的变韵矩阵。如果同一个韵母在不同变韵中遵从不同原则,和的变韵矩阵就会如表3所示。我们看到,表3整个变韵矩阵有两个变韵规则,但每一个都只覆盖50%。但如果和的儿化按照韵尾相同合流,整个变韵矩阵就符合同一个生成规则,表现出协同性。如表 4。表 4中只有一个规则“按韵尾归并”,协同度达到 100%。x的意思是、儿化后将中和为一个同一的形式。至于x的取值,则有一定的随机性。就目前调查到结果来看,x的取值有三种,在前文中已经提到。

后鼻音韵母变韵矩阵1 表3

后鼻音韵母变韵矩阵2 表4

我们把表3中表现的两种变韵各自按照自己的规则演变叫“独立演变”,而把表4中表现的两种变韵使用一种规则演变叫“协同演变”。儿化韵如果与D变韵协同演变,后鼻音韵母变韵矩阵的协同度就高;反之,整个矩阵的协同度就低。

(二)韵母au与«u

1 地区分布与语音表现。与和相比,au与儿化后合流的方言点少得多。在我们所调查的 97个方言点中,只有3个方言点au与儿化后合流:(1)2个主元音:汝州;(2)5个主元音:内乡;(3)8个主元音:卫辉。下面我们仍然从这两个韵母的变韵矩阵来分析儿化韵与D变韵间可能的相互影响。

2 变韵矩阵:儿化韵与 D变韵的独立演变和协同演变。在只有两个主元音的汝州方言中,au与儿化后都变为ar。其他两个方言中,au与儿化后都变为。无论归并结果是什么,au与儿化后都是合流的。我们仍然从儿化韵和D变韵的关系来考虑这个问题。au与既有儿化韵,又有D变韵,这样au与就形成一个变韵矩阵。如果au与的儿化韵和D变韵都独立演变,这个变韵矩阵就会如表5。在这个变韵矩阵中,韵母au与按照两种原则变韵,两种规则都只覆盖50%。

在汝州方言中,au与的变韵协同演变,都按照韵尾归并。规则“按韵尾归并”的覆盖率达到100%。变韵矩阵见表6。

au与变韵矩阵1 表5

au与变韵矩阵1 表5

基本韵母 au «u 按主元音归并 按韵尾归并儿化韵 ar «r +D变韵 +

汝州方言au与变韵矩阵 表6

汝州方言au与变韵矩阵 表6

基本韵母 au «u 按韵尾归并儿化韵 ar ar +D变韵 +

(三)小结

1 复韵母聚合与变韵矩阵的协同度。前面两个小节的分析表明,韵母au与u与都有两种变韵,如果两种变韵独立演变,整个变韵矩阵就有两个韵类合并的规则,分别覆盖50%,协同度较低;如果两种变韵协同变韵,整个变韵矩阵只有一个韵类合并的规则,覆盖率为100%,协同度高。

新的问题是:主元音都是和,为什么大量的方言点儿化发生了和的合流,而只有3个方言点发生了au与的合流呢?和的儿化韵合流,是哪个韵母向哪个韵母归并?和au的儿化韵合流,又是哪个向哪个归并呢?我们可以从韵尾与的不一致性和主元音?和«的不一致性来分析。

2 韵尾与的不一致性。在儿化韵中,左扩展来的特征是舌尖-[-前]和[-塞]。后鼻音韵尾有[+塞]特征,被删除后儿化韵母就是一个卷舌的单元音,很容易与已有的单元音卷舌韵母合并。就笔者所调查的方言点来看,和儿化后无论是分还是合,都是卷舌的单元音。见表7。

au与韵尾与左扩展的两个特征都不矛盾,因此韵尾很顽强地存在。在所调查到的方言中,除了2个主元音阶段,绝大部分的方言中-u韵尾都存在。au与儿化后还是复韵母,只不过是卷舌的复韵母,因此不容易合流,也不容易与其他儿化韵母合并。当然在不少的方言点中,韵母au的儿化韵是一个。这种现象有可能是历史的遗留。

根据黎新第(1991),中原地区很大范围内历史上都发生了复韵母au和ai的单元音化。因此韵母au的儿化形式很可能是在某个历史时期形成的。张启焕等(1993)记录的河南不少方言点单字音只有,没有au。后来很多地区单字音可能受到普通话的影响又复元音化了,但是儿化音节却保留了那个时期的读音。在只有2个主元音的方言中,au与儿化后基本上分别是ar与。在有多个主元音的大部分方言中,au与儿化后都保持了复韵母的形态,分别是aur/与。aur与中韵尾的顽强存在抵抗了D变韵规则的影响。表8总结了au和在方言中的儿化表现。

aN和在方言中的儿化表现 表7

aN和在方言中的儿化表现 表7

aN和«N 基本韵母 儿化韵母 方言点不合保持鼻音 aN a)r 50«N «)r鼻音消失 aN ar / Ar / Fr«N «r / Fr / ar合 鼻音消失 aN «N ar 44Fr / or保持鼻音 aN «N F)r

au和在方言中的儿化表现 表8

au和在方言中的儿化表现 表8

au和«u 基本韵母 儿化韵母 方言点不合保持复韵母 au / aur / r 88«u «ur单元音化 au ar 5«u «r合 单元音化 au «u r/ar 3

综上,复元音韵母只有在单元音化后才可能合流。和儿化后因为鼻音韵尾被左扩展特征删除容易单元音化,au与因为韵尾与左扩展的特征相容不容易单元音化。只有在2个主元音的阶段,才由于结构制约而单元音化。因此,虽然主元音同样是a与,和在更多的方言中合流,而au与只在很少的方言中合流。

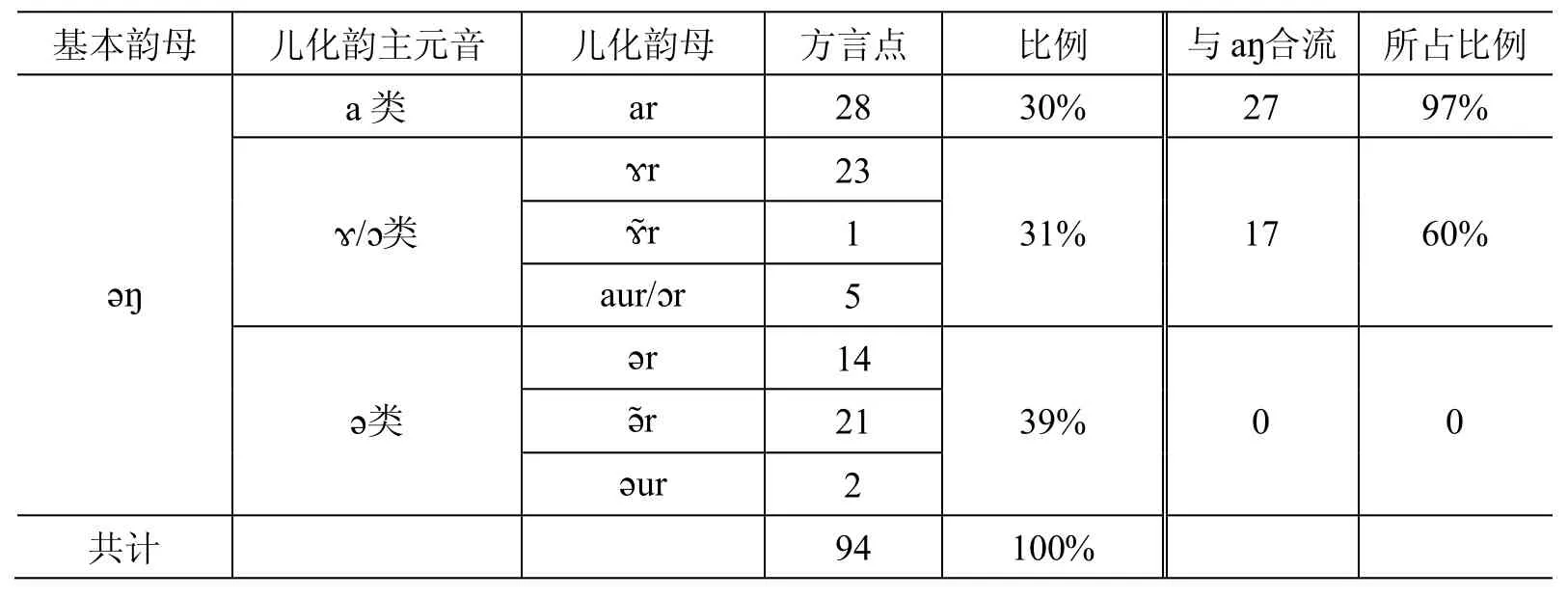

3 元音a和«的不一致性。笔者调查的97个方言点中有3个方言点和没有儿化韵(卢氏县沙河乡、安阳县城关、新野县城关),所以总共有94个方言点。和在这些地方的儿化表现分别见表9和表 10。从中我们可以看到这么几点:(1)和的归并非常复杂,几乎可以和每一个有[+后]特征的韵母合流。(2)80%左右的儿化后归为ar类(包括ar、和),归为性质较模糊的类的几率只有20%左右。但是只有大约 39%的儿化后归为类(包括、r和),归为 ar和类的几率分别为30%和31%。

儿化后大部分方言点归并到ar类,从主元音本身的性质来说是可以解释的,归并为类可能是随机性差异。所以我们重点要分析的是儿化的归并情况。儿化后归,可以从主元音本身的性质得到解释,归于也可能是随机性差异,归为ar类不太容易从自身性质和随机性差异解释,因此要综合考察儿化表现及其与合流的情况。见表10。

从表10可以看到,儿化为ar类共有28个方言点,其中27个方言点中是与合流实现的,所占比例为97%儿化为类共有29个方言点,其中17个方言点中是与合流实现的,所占比例为60%;儿化后归为«r类都是与儿化不合流的情况下。这表明儿化后与哪个韵类合流有一定的随机性,但是儿化为ar类,跟与合流有很大关系。综合表9和表10,我们基本上可以判断要么是向归并,要么二者同时向另外一个韵类归并。没有向归并的情况。这是和主元音«的语音性质有很大关系的。

石锋(2008:49-55)的实验结果表明,“在北京话元音格局中,中元音有较强的游移性,表现为一级元音(无韵头无韵尾)有明显的高低动程;二级元音变体(有韵头无韵尾)呈前后离散分布;三级元音(无韵头有韵尾)的发音总体分布较低;四级元音(有韵头有韵尾)变体分布均匀。”这虽然是对北京话中元音的声学分析的结果,应该也同样适用于具有类似元音格局的其他官话方言。

在94个方言点中的儿化表现 表9

在94个方言点中的儿化表现 表9

基本韵母 儿化韵主元音 儿化韵母 方言点 比例ar 47 80%aNa类a)r 21Ar 7Fr 13 20%F/类aur/r 5F)r 1共计 94 100%

在94个方言点中的儿化表现 表10

在94个方言点中的儿化表现 表10

基本韵母 儿化韵主元音 儿化韵母 方言点 比例 与aN合流 所占比例a类 ar 28 30% 27 97%Fr 23F/类F)r 1 31% 17 60%«Naur/r 5«r 14«类«)r 21 39% 0 0«ur 2共计 94 100%

正是央元音这种非前非后、非高非低的语音特征决定了它的不稳定性。这种不稳定性不仅表现为组合关系上容易受到韵头和韵尾的影响,从而具体的音值有较大的游移性,还表现为聚合关系上容易受到各种规则的支配而向其他韵类归并。

元音a的前后特征不明确,但是高低特征定位还是很明确的。因此无论在语音性质上(包括单元音韵母和复元音韵母),还是在音系过程中(包括组合变化和聚合变化),都比央元音要更稳定。

三 单韵母u的儿化

(一)语音表现与分布

从表1可以看到,有17个方言点的儿化韵u与i、y一致变化,80个方言点儿化韵u与i、y不一致变化。u与i、y不一致变化体现了儿化中生理因素的制约,需要解释的是u与i、y的一致变化。这个现象可以从两个方面来分析,一是儿化韵系统自身的协合运动,一是儿化韵和Z变韵的协同运动。

(二)儿化韵系统自身协合运动

只有生理因素制约儿化韵的阶段,三个高元音的儿化韵是不一致的。i、y与左扩展来的卷舌特征矛盾而被删除,u与卷舌特征相容而无须删除。如果这种不一致一直维持下去,最后就可能出现如表11这样的儿化韵系统①为了表格的整齐性,只标音标,不写例字。下面所有表格相同。② 协合度的算法是矩阵中出现的元素数除以矩阵中所有的位置数。例如表11中矩阵共有12个位置(格子),有9个位置出现元素,三个位置为空格。那么这个矩阵的协合度为9/12=75%。关于协合度的概念具体可参见陈保亚(1988)。。

u的儿化系统1 表11

这个儿化系统有3个主元音,还维持着元音高度三分的格局。矩阵中有3个空格,协合度是75%②。实际上,在笔者调查的方言点中,这样的儿化韵母系统并没有出现。在只有3个主元音的2个方言点中,有两种系统模式,分别为卢氏(沙河乡)和安阳县。见表12和13。两个点的儿化韵母矩阵的协合度分别为85%和100%,都比假想的表11协合度高。这两个方言有的韵母没有儿化形式,但因为都是3个主元音的儿化系统,还是有一定的可比性。

卢氏县沙河乡儿化系统 表12

安阳县儿化系统 表13

我们再看有4个主元音的儿化系统。在笔者调查到的方言点中,有4个主元音的方言点有4个。儿化系统分别见表14至17。从中我们可以看到,四个方言中有的儿化系统中有ur,有的没有ur。我们比较了有ur存在的儿化系统和没有ur存在的儿化系统的协合度(见表18):

宝丰县城关镇儿化系统 表14

浚县小河镇儿化系统 表15

原阳县齐街乡儿化系统 表16

中牟县儿化系统 表17

韵母u两种儿化形式矩阵协合度比较 表18

从表18可以看出,无论是3个主元音还是4个主元音,有ur存在的儿化系统总比没有ur存在的儿化系统协合度要低。因为很显然,ur没有相应的开口呼、齐齿呼和撮口呼,会给系统增加3个空格,而其他儿化韵母总有相应的其他呼相配,给系统增加的空格总会少于3个。空格越多,系统的协合度越低,系统越不稳定。有ur存在的系统比没有ur存在的儿化系统要不稳定。

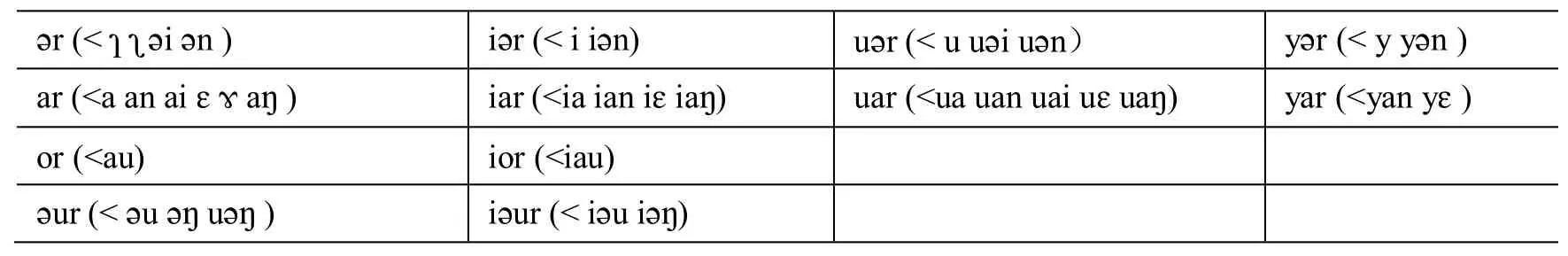

在只有2个主元音的阶段,6个方言点中的三个高元音都发生了一致变化。ur都不再存在,归并于u«r。仍以淅川儿化系统为代表,见表19。在这个系统中,元音高度只有二分,系统的协合度达到100%,是一个高度协合、高度稳定的系统。只有儿化的央化总趋势能够使它继续演变。

综合以上分析,u儿化形式为,与ur相比,整个儿化韵系统协合度提高了。

淅川儿化系统 表19

(三)儿化韵系统与Z变韵系统协同运动

在还有多个主元音的阶段,也发现有u与i、y一致变化。例如郑州老鸦陈地区的u韵母,儿化后变为u«r。见表20。但是郑州地区的儿化韵母系统还有7个主元音,基本上与北京话相同,还处于受生理因素制约的阶段。表21为郑州老鸦陈地区儿化韵母表。

从表21可以看到,除了韵母u,所有能与卷舌特征相容的韵母都还独立为一个儿化韵母,还没有和其他儿化韵母归并。为什么单单u韵母归并于r系了呢?我们推测在儿化韵系统自身提高协合度的结构动因之外,还有可能是受到其他变韵系统的影响。郑州地区除了存在儿化韵之外,还存在Z变韵。Z变韵的规则也是按照韵母主元音的高低来合并的。在只有2个主元音的Z变韵系统,这个规则就非常显豁。郑州地区Z变韵系统见表22。

郑州老鸦陈地区u韵母的儿化 表20

郑州老鸦陈地区的儿化系统 表21

Fr (< F) uor (< uo) yor (< yo )aur (< au) iaur (< iau)«ur (< «u) i«ur (< i«u)

郑州Z变韵(周庆生1987) 表22

在郑州Z变韵中,所有高元音发生一致变化。由此我们判断,在有多个主元音阶段,u儿化后读r,有可能是受到Z变韵规则的作用。我们通过高元音变韵矩阵来观察这一点。

首先假设两种变韵独立演变的情况。即儿化韵母遵从儿化规则,Z变韵母遵从Z变韵规则,彼此互不干涉,互不作用。见表23。在表23中,三个高元音在儿化韵中表现出前后维度的差异性,而在Z变韵中表现出高低维度的一致性。“一致性”规则只覆盖50%,“差异性”规则也只覆盖50%。

下面再考虑两种变韵协同演变的情况。就是郑州老鸦陈地区高元音表现出的变韵矩阵。儿化韵母使用Z变韵的规则变韵。见表24。在表24中,三个高元音表现出高低维度的一致性。三个高元音都使用Z变韵的规则变韵,“一致性”规则覆盖率为100%。

高元音变韵矩阵1 表23

郑州老鸦陈高元音变韵矩阵 表24

类似郑州老鸦陈这样的现象并不鲜见。在笔者调查的方言点中,还有多个主元音的儿化系统中u儿化后读r的方言点共有下面几个:(1)5个主元音:淇县;(2)6个主元音:获嘉、新乡、孟县、封丘城关、兰考城关、西峡县、清丰县;(3)7个主元音:郑州老鸦陈;(4)8个主元音:郸城。除了西峡、清丰和郸城,其他几个县市现在都存在Z变韵。根据郾城县还零星残存一些Z变韵的词汇来看,西峡、清丰和郸城也可能在历史上存在过Z变韵。

综合以上分析,在还有多个主元音的儿化阶段中,三个高元音协同变韵有可能是受到Z变韵规则的作用,从而产生了高元音变韵矩阵的协同演变。

四 元音格局

前面两节我们分析了儿化韵分别与D变韵和Z变韵之间可能的相互作用,下面我们进一步从三种变韵的元音格局来分析变韵之间的相互作用。变韵系统都是以基本韵母系统为基础的,因此我们有必要先分析基本韵母的主元音系统。

(一)基本韵母主元音格局

根据笔者的调查,河南方言中大多数是6个元音。例如在郾城方言,力[li13] ≠ 鹿[lu13] ≠绿[ly13] ≠拉[la13] ≠ 乐[«13] ≠ 勒[13]。这6个字声调相同,都是阴平调;声母相同,都是边音;都是单元音。唯一不同的就是元音音色。目前河南大部分地区都是这种类型的元音格局。

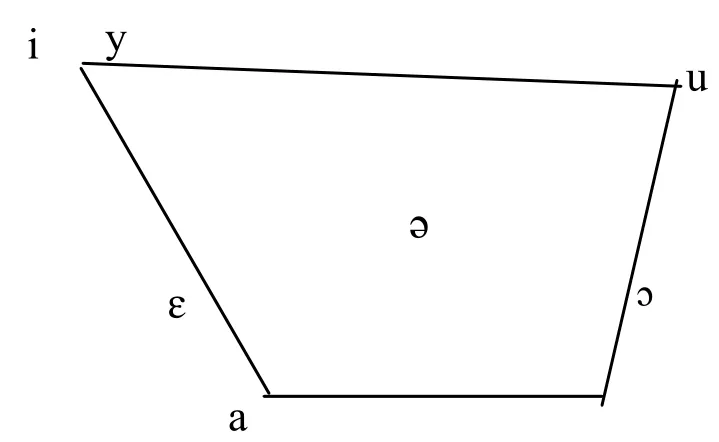

河南方言效摄字在地域分布上有au、两种读音(张启焕等1993),笔者调查的淮阳方言就是其中之一。淮阳方言中除了存在和郾城方言同样的对立外,恶[13] ≠ 挨[E13] ≠熬?13]。从北宋以来,北纬 37°以南的广大官话地区发生了ai弱化为?au弱化为的音变(黎新第1991)。我们推测,历史上河南广大范围内曾存在元音音位。这样我们可以把基本韵母主元音构拟为有7个:。见图1:

图1 河南地区基本韵母元音格局

(二)三种变韵系统的元音格局

在我们所调查的97个方言点中,三种变韵发展到最简阶段,儿化韵最少有2个主元音,如淅川,主元音分别为a和;D变韵最少有两个主元音,如郾城方言,主元音分别为E和。前人所报道的Z变韵中,没有发现Z变韵有4个韵母1个主元音的方言。但是笔者所调查的97个方言点中,有三个点都是只有4个韵母1个主元音。三个点Z变韵与基本韵母的对应关系如次:(1)兰考城关:au(< an篮?车),iau( 三个方言点的Z变韵都是只有一个主元音a,不同的只是哪些基本韵母可以变韵,以及能够变韵的词汇的多寡。这三个方言点的Z变韵是目前所能看到的最简化的Z变韵系统。三个方言的Z变韵都一致简化为au系列,说明Z变韵的最终演变方向是主元音为a的一套变韵形式。这与陈卫恒(2004)的推断是一致的。陈卫恒(2004)根据浚县、卫辉的阴声韵无-au/-ou的区别,都是一个-au,提出,Z变韵日后会收缩为一套4个主元音是a的韵母。开封、兰考和封丘的Z变韵证实了这样的推断。 笔者所调查的河南方言中,还没有发现儿化韵演变为只有4个韵母1个主元音的情况。但是根据前人描写,只有一套4个儿化韵的方言,主元音一般是一个音色比较含混的央元音。例如成都和重庆的儿化韵只有一套(郑有仪 1987)。四川荣昌的儿化被描写为(李荣 1957),的舌位比稍微低一些,也是一个央元音。 儿化韵从多个韵类向央元音归并,可以从发音生理和演变方向来解释。Harris(2006)的实验显示所有的“r”音色都会使前面的元音中和。北京儿化虽然在某个阶段造成了更多的元音对立,但演变的方向是朝着简化、合并的方向发展。根据王理嘉、贺宁基(1985),北京儿化中和将要合并,和也出现合并的趋势。根据这个趋势,王理嘉、贺宁基(1985)认为成都话儿化韵母是合并的结果。林焘、沈炯(1995)对北京话儿化韵的语音分歧的调查和分析也显示,央化作用和鼻化作用是两种重要的、独立的因素,它们使儿化韵的分合表现得相当复杂。 这样,最简化阶段的三个变韵系统共有四个主元音:据此我们就可以画出这个阶段的主元音舌位图(图2)。 图2 最简化阶段三种变韵的主元音格局 现在我们可以比较一下基本韵母和变韵系统的主元音格局。基本韵母系统的主元音格局高度三分,主元音基本上都走外围(图1),体现了高度(Heightness)原则和响亮(Brightness)原则(Ladefoged 1999)。高度原则就是一个语言系统的音位如果只有两个,首先使用的是高度对立。响亮原则是说元音尽量走舌位图的外围,即前元音不圆唇,后元音圆唇,这样听感上区别更明显。图2中有4个主元音,基本上构成一个平行四边形。和占据了元音格局的高低一维,和占据了前后一维和圆唇特征。主元音基本上走外围,也体现了高度原则和响亮原则。虽然陈卫恒(2004)认为变韵最主要的是与基本韵母区别,但与其他变韵拉大距离,避免混淆也很重要。表现在主元音舌位图上,各个变韵的主元音要尽可能地避免重叠,最大限度地占用空间。这说明各个变韵系统之间并非互不相关,而是表现出组织性和整体性。 就儿化韵来说,演变到最简化阶段主元音为一个央元音,可以从“央化总趋势”来解释,这个“央化总趋势”可以追溯到“儿”音后缀的“央”特征。但是Z变韵主元音合并为一个,D变韵主元音合并后为、,却很难直接从合音后缀得到解释。就Z变韵说,左扩展特征只是一个圆唇特征,为什么最终合并为一个低元音a呢?就D变韵来说,左扩展特征是[+低],为什么主元音没有合并为一个低元音a?两个元音、为什么没有进一步合流呢? 如果从变韵系统之间的自组织和元音格局来考虑,这些问题在某种程度就可以得到解答。从合并结果看,变韵系统的主元音表现出高度的自组织性:a和占据了元音格局的高低一维,?和占据了前后一维和圆唇特征。这样,理想变韵系统四个元音尽可能地使用尽量多的特征,尽可能地撑开尽量大的元音空间,尽可能地与基本韵母元音格局取得同构。变韵系统作为整体受到基本韵母系统调控,显示了变韵系统的自组织性。这种自组织性在变韵形成的最初阶段可能已经在发挥作用,到了最简化阶段才得以显明。 内部拟测法和 Martinet(1952)的整合理论关注某一子系统内部的空格,通过填补空格构拟一个理想型式,不同的是前者把理想型推向过去,后者把理想型推向将来。但两者都把眼光放在某个孤立的子系统,而没有注意子系统之间的关系。 陈保亚(1988)提出协合说,把语言演变的整合理论精确化、可操作化。已经注意到两个子系统之间的关系,如通过鼻音韵尾韵矩阵来观察基本韵母系统对儿化韵母系统的制约。但由于北京话只有一套儿化变韵系统,没有其他变韵系统的材料,所以不可能观察到多种变韵子系统共存于一个语言(方言)时系统之间的关系。 河南较大范围存在的多种变韵系统,为观察同一层面不同子系统之间的相互作用提供了很好的窗口。为了更好地观察动态演变的系统,本文引入了观察的窗口:变韵矩阵,把整体的动态的不平衡转化为一个个局部平衡的问题。提出变韵系统在独立演变的同时,产生了协同演变的倾向,从而使一些似乎毫不相关的现象(后高元音u儿化后读,后鼻韵尾韵与儿化后合流,与儿化后合流),得到统一的解释。 其次,高度简化阶段儿化韵主元音归并为,Z变韵归并为,D变韵归并为E和,我们认为动因是三个变韵系统作为一个整体受到基本韵母系统的制约,从而自组织运动以与基本韵母主元音取得同构。这一方面是三个变韵系统相互制约、相互作用的内在要求,另一方面也体现了基本韵母对变韵系统的整体调控和制约。变韵系统之间的协同演变、变韵系统与基本韵母主元音的同构格局表现了系统演变的自组织性。 陈保亚 1988 《语言演变的结构基础》,北京大学硕士学位论文。 陈卫恒 2004 《豫北方言和汉语的变音》,北京大学博士学位论文。 陈卫恒 2010 洛阳和舞阳方言的Z变韵,《语文研究》第4期。 黎新第 1991 北纬37°以南的古-k韵尾字与二合元音,《语言研究》第2期。 李荣 1957 《汉语方言调查手册》,科学出版社。 林焘、沈炯 1995 北京话儿化韵的语音分析,《中国语文》第3期。 马秋武 2003 北京话儿化的优选论分析,《现代外语》第2期。 石锋 2008 《语音格局——语音学与音系学的交汇点》,商务印书馆。 王福堂 1999 《汉语方言语音的演变和层次》,语文出版社。 王洪君 1999 《汉语非线性音系学》,北京大学出版社。 王洪君 2008 《汉语非线性音系学》(增订本),北京大学出版社。 王理嘉 1991 儿化韵研究中的几个问题与李思敬先生商榷,《中国语文》第2期。 王理嘉、贺宁基 1985 北京话儿化韵的听辩实验和声学分析,林焘、王理嘉等《北京语音实验录》,北京大学出版社。 王志洁 1997 儿化韵的特征架构,《中国语文》第1期。 张慧丽、潘海华 2013 郾城方言的动词变韵,Journal of Chinese Linguistics, (1). 张启焕、陈天福、程仪 1993 《河南方言研究》,河南大学出版社。 赵元任 1979 《汉语口语语法》,商务印书馆。 郑有仪 1987 北京话和成都话、重庆话的儿化比较,《重庆师院学报》(哲学社会科学版)第2期。 周庆生 1987 郑州方言的声韵调,《方言》第3期。 Harris, J. 2006 Wide-domain r-effects in English. UCLA Working Papers in Linguistics 18: 357-379. Ladefoged, P. 1999 Linguistic Phonetic Descriptions. In William J. Hardcastle & John Laver The Handbook of Phonetic Sciences. Oxford: Blackwell Publishers. Martinet, A. 1952 Function, Structure, and Sound Change. Word 8: 1-32.

(三)元音同构