中风先兆证患者内风与纤维蛋白原、血脂及高敏C反应蛋白水平的相关性研究

董致郅 谢春荣 齐锡友 彭玉山(北京市怀柔区中医医院,北京 101400)

中风先兆证患者内风与纤维蛋白原、血脂及高敏C反应蛋白水平的相关性研究

董致郅谢春荣齐锡友彭玉山

(北京市怀柔区中医医院,北京101400)

【摘要】目的观察内风在中风先兆证发病中的作用,并探讨其与纤维蛋白原、血脂及超敏C反应蛋白(hs-CRP)水平之间的关系。方法将130例中风先兆证患者分为风证组70例与非风证组60例,观察两组纤维蛋白原水平、血脂、hs-CRP及短暂性脑制备发作(TIA)早期卒中风险预测(ABCD2)评分,分析两组间的差异。结果风证组纤维蛋白原、三酰甘油(TG)、总胆固醇(TC)、低密度脂蛋白(LDL-C)、hs-CRP水平均高于非风证组,风证组的ABCD2评分以中危组多见,与非风证组相比较有统计学意义(P<0.05)。结论内风在中风先兆证发生、发展中起着重要作用,纤维蛋白原、TG、TC、LDL-C、hs-CRP水平可作为风证辨证的参考依据。

【关键词】中风先兆证内风

中风先兆证与中风病有相同的病因病机,均由脏腑气血亏虚而致内生风、火、痰、瘀等实邪为患[1]。目前痰瘀互结做为中风先兆证的病理基础已成各家共识,有关内风在中风先兆证发病中的作用研究较少。因此本研究采用中风病证候要素诊断量表,观察内风在中风先兆证发病中的作用,同时将中医证候与患者的血清纤维蛋白原(Fg)、血脂、高敏C反应蛋白(hs-CRP)水平及短暂性脑制备发作(TIA)早期卒中风险预测(ABCD2)评分进行比较,探讨内风与上述指标的关系。现报告如下。

1 资料与方法

1.1病例选择中医诊断标准参照《中风病先兆证诊断与疗效评定标准》[2]制定;西医诊断标准依据2009年AHA/ASA关于短暂性脑缺血发作最新标准[3]制定;中医证候要素积分参照《中风病辨证诊断标准(试行)》[4]中的中风病证候要素诊断量表制定。纳入标准:成人,男性或女性,年龄≥40岁;符合中风先兆证诊断标准及2009年AHA/ASA关于短暂性脑缺血发作的最新标准;症状出现24 h内入院的患者。排除标准:排除根据头颅CT或MRI诊断为脑梗死、脑出血或其他病理性脑疾患,例如血管畸形、肿瘤、脓肿或其他常见的非缺血脑疾病(例如多发性硬化);仅存在单纯的感觉症状(如麻木感),单独的视力改变,单独的头晕或眩晕者;排除合并感染、心房纤颤、急性心梗、心绞痛、低血糖、癫痫发作、炎症疾病、肿瘤及血液系统等疾病。

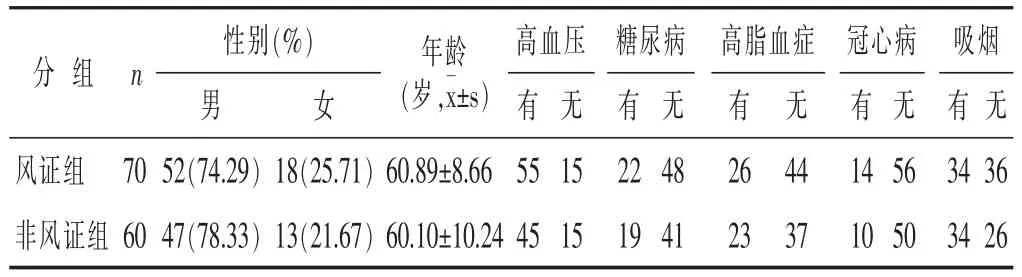

1.2临床资料所有病例均为2011年11月至2014 年11月期间北京市怀柔区中医医院脑病科住院患者,共130例,其中男性99例,女性31例;年龄39~80岁,平均(60.5±9.44)岁。按中风病证候要素诊断量表[4]将纳入病例分为风证组70例,非风证组60例。两组年龄、性别分布、吸烟比例及合并症与伴发病等临床资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 两组患者基线资料比较情况(n)

1.3研究方法所有患者入院后采集性别、年龄、既往史、家族史、吸烟史等一般资料。观察方法:由统一培训的主治职称以上医师采集患者发病72 h内的一般情况及中医四诊信息,应用中风病证候要素诊断量表[4]进行证候量化诊断评分,记录患者各证候评分分值,评分≥7分者该证候诊断成立,选取证候积分最高者为该患者主证候积分。同时进行ABCD2评分[5]:1)年龄>60岁为1分。2)血压:收缩压≥140 mmHg和(或)舒张压≥90 mmHg为1分。3)临床症状:单侧肢体无力为2分,语言障碍不伴无力为1分,其他症状为0分。4)症状持续时间:≥60 min为2分,10~59 min为1分,<10 min为0分。5)糖尿病为1分。ABCD2评分共分3个等级:低危组(0~3分),中危组(4~5分),高危组(6~7分)。入院后第2天空腹取静脉血,由本院检验科完成血脂、凝血功能、hs-CRP等检测。所有评分及标本的留取均在发病3 d内完成。

1.4统计学处理采用SPSS15.0统计软件分析。计量资料以表示,组间比较用独立样本t检验;计数变量采用频次、百分比描述,应用X2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1两组患者血脂、Fg、hs-CRP比较见表2。结果示两组患者血清TG、TC、LDL-C、Fg、hs-CRP水平差异有统计学意义(P<0.05),而两组间HDL-C水平差异无统计学意义(P>0.05)。

2.2两组患者ABCD2评分比较见表3。因≥6分患者例数较少,仅对6分以下者进行分析。风证组中以中危组患者多见(55.71%),而非风证组以低危组多见(51.67%),组间比较有统计学意义(P<0.05)。

表2 两组患者血脂、FIB、CRP比较

表2 两组患者血脂、FIB、CRP比较

与非风证组比较,*P<0.05。下同。

组别 n TG(mmol/L)TC(mmol/L)HDL-C(mol/L)LDL-C(mmol/L) Fg hs-CRP风证组 70 1.90±1.19* 4.76±1.03* 1.09±0.23 2.89±0.69*3.60±0.83*13.93±3.89*非风证组 60 1.75±0.75 4.54±1.02 1.08±0.28 2.56±0.84 3.45±1.27 12.92±2.74

表3 两组患者ABCD2评分比较n(%)

3 讨论

中风先兆证多见于中年以上人群,以发作性的眩晕、瘫软、语謇、肢麻或昏厥等为主要临床表现,是中风病的预警信号,有短期内转化为中风的风险[1]。目前有关中风先兆证的病因病机或主痰瘀,或推热毒,或倡气虚[6-8],其中痰瘀互结做为中风先兆证的病理基础已成各家共识[6],诊治时也多偏重痰、火、瘀等标实,但多认为风邪在中风先兆证的发病中只是一种外在现象,对内风在中风先兆证发病中的侧重较少。此次通过观察并分析各证候的分布特点,发现以风证所占比例最高,与前期研究相符[9],提示内风与中风先兆证关系密切,其在中风先兆证的发生、发展中起着重要作用。

中风先兆证相当于现代医学的TIA,发病机制主要是微血栓或血栓栓塞,源于易损性斑块不稳定,斑块内出血、溃疡和斑块运动诱发和加重了斑块的不稳定性,斑块易脱落而导致TIA的发生[10]。研究证实,血脂代谢紊乱,异常hs-CRP水平,Fg含量过高等均在此过程中发挥重要作用,可加剧动脉粥样硬化及TIA的发生发展,因此hs-CRP、Fg、血脂代谢紊乱水平已经成为判断脑血管疾病风险及预后的高敏感的非特异性指标[11-12]。既往关于中风先兆证与上述指标的研究较少,且多集中于中风领域,认为上述指标主要与火痰瘀等相关,可做为其微观实质[13-14]。本研究中风证组Fg、hs-CRP、LDL-C、TG、TC水平在风证为主的证候中也有很高比例,与非风证组比较有统计学意义,从血清学标记物方面提示风证组有较高的发生中风转化的风险,同时观察ABCD2评分在不同证候中的分布,发现风证组中大于4分者(中危组)明显高于非风证组,从中风先兆风险预测评分模型角度为风证组易出现中风转化提供了有力的佐证。因此笔者认为,内风在中风先兆证的发生、发作中起着重要作用,血清Fg、hs-CRP、LDLC、TG、TC水平与内风间可能也存在某种联系,上述指标可做为风证的辨证参考依据。

综上,内风在中风先兆证的发病中起重要作用,在观察评价中风先兆者时可将中医辨证与Fg、hs-CRP、LDL-C、TG、TC水平及ABCD2评分等结合起来,对高危患者进行危险分层并积极干预,防止出现中风转化。但本研究样本量过小,且所纳入病例均为住院患者,可能存在一定的偏倚,同时如何排除不同调查者的主观差异也是保证研究结果准确的重要条件。今后应扩大样本量,增加观察时点,在证候演变及证候组合方面进行深入研究,以便能够准确地、全面地、动态地反映内风与上述指标的关系及在中风先兆证发病中的作用。

参考文献

[1]王永炎,张伯礼.中医脑病学[M].北京:人民卫生出版社,2007:170-171.

[2]国家中医药管理局脑病急症协作组第2次会议.中风病先兆证诊断与疗效评定标准[J].北京中医学院学报,1993,16(6):66-67.

[3]Easton JD,Saver JL,Albers GW,et al.Definition and evaluation of transient ischemic attack: a scientific statement for healthcare professionals from the American Heart Association/ American Stroke Association Stroke Council;Council on Cardiovascular Surgery and Anesthesia;Council on Cardiovascular Radiology and Inter vention;Council on Cardiovascular Nursing;and the Interdisciplinary Council on Peripheral Vascular Disease.The American Academy of Neurology affirms the value of this statement as an educational tool for neurologists[J].Stroke,2009,40(6):2276-2293.

[4]国家中医药管理局脑病急症科研组.中风病辨证诊断标准(试行)[J].北京中医药大学学报,1994,17(3):64-66.

[5]Johnston SC,Rothwell PM,Nguyen-Huynh MN,et al.Validation and refinement of scores to predict very early stroke risk aftertransientischemicattack[J].Lancet,2007,369:283-392.

[6]安佰海,吉仲强,唐明.从热、毒、痰、瘀互结论治中风病先兆证[J].中医杂志,2012,53(9):744-746.

[7]赵海滨,郭峰,沈承玲,等.从热毒论治中风先兆171例临床观察[J].中国中医药信息杂志,2000,7(12):61-62.

[8]张树泉.中风先兆证治探讨[J].中国中医急症,2011,20 (10):1639-1655.

[9]齐锡友,董致郅,谢春荣.从证型分布特点谈内风与中风先兆证的关系[J].中国中医急症,2012,21(6):936-937.

[10]Parmar JP,Rogers WJ,Mugler JP,et al.Magnetic resonance imaging of carotid atherosclerotic plaque in clinically suspected acute transient ischemic attack and acute ischemic stroke circulation[J].2010,122(20):2031-2038.

[11]Rothwell PM,Howard SC,Power DA,et al.Fibrinogen concentration and risk of ischemic stroke and acute coronary events in 5113 patients with transient ischemic attack and minor ischemic stroke[J].Stroke,2004,35(10):2300-2305.

[12]Purroy F,Montaner J,Molina CA,et al.C -reactive protein predicts further ischemic events in transient ischemic attack patients.See comment in PubMed Commons belowActa Neurol Scand[J].2007,115(1):60-66.

[13]赵佳,吴爱明,张妍,等.中风病高敏C反应蛋白变化与中医证候的相关性研究[J].北京中医药大学学报:中医临床版,2009,16(2):13-915.

[14]陶冶,张允岭,郭蓉娟,等.高血压合并急性脑梗死患者火瘀夹杂证与凝血因子的关系[J].中华中医药杂志,2011,26(2):234-238.

中图分类号:R255.2

文献标志码:A

文章编号:1004-745X(2016)01-0171-03

doi:10.3969/j.issn.1004-745X.2016.01.061

收稿日期(2015-07-12)