家族企业、信息泄露及内幕交易可能性*

何金财,马 刚

(1.重庆交通大学 经济与管理学院,重庆 400074;2.西南财经大学 经济与管理研究院,成都 611130)

家族企业、信息泄露及内幕交易可能性*

何金财1,2,马刚2

(1.重庆交通大学 经济与管理学院,重庆 400074;2.西南财经大学 经济与管理研究院,成都 611130)

摘要:利用事件研究法,本文实证分析了家族企业在信息泄露和内幕交易可能性等方面与非家族控股类企业的差异性。结果表明:对于利好消息,家族控股类企业在信息公告之前30个窗口期内的累计异常收益率显著高于非家族控股类企业(约高出1.5%),说明家族企业存在着更为明显的信息泄露问题,其发生内幕交易的可能性较非家族控股类企业更为明显;而对于利空消息,两类股权组织结构不同的企业间并未表现出显著差异。

关键词:家族企业;信息泄露;内幕交易

引言

近年来,针对家族企业的研究逐渐增多,大多研究均认为家族控股类企业在信息方面具有得天独厚的优势,这一方面表现在其对公司产业规划布局的认识更加全面深刻,另一方面也表现在其拥有着外部投资者所不可知的诸多私有信息。信息优势能在很大程度上降低企业代理成本(Anderson和Reeb, 2003;James, 2006),提升公司经营绩效。但另一方面,拥有私有信息对于股票投资尤为重要,因此,家族企业成员也有可能存在动机利用这些信息来获取私利。如Demsetz(1986)和Chan 等(2010)的研究均发现家族企业CEO相对于非家族企业CEO在交易自己公司股票时能获取更大的收益。

已有文献中,针对信息优势如何影响家族企业经营绩效的研究较为充裕(辛金国,等,2014;陈凌,2009;李春琦,2005,等),而对于信息优势是否会增加家族企业成员信息泄露及内幕交易可能性的研究却甚为缺乏。基于此,本文将试图通过实证分析,对家族企业和非家族企业在信息泄露及内幕交易等方面是否存在显著不同加以说明。具体地,本文将运用2010年至2012年的上市公司季度收益公告,通过区分利好消息和利空消息,对两类不同股权组织结构的企业面对这两种消息时,是否会有动机泄露信息或进行内幕交易给予具体分析。本文研究发现:两类股权组织结构不同的企业对于利好信息均存在不同程度的泄露,发生内幕交易的可能性也较大;进一步地,家族控股类企业的信息泄露更为严重,进行内幕交易的可能性显著更高。

一、文献梳理

近年来,针对家族企业所开展的研究越来越多,魏志华和林亚清等(2013)运用文献计量分析方法,对国外与国内家族企业研究的趋势和特征进行了系统梳理和分析,并提出了完善我国家族企业研究的相关建议。石本仁和张俭(2013)基于1998—2012年CSSCI来源文献,对我国家族企业的相关研究进行了综述。早期的一些研究发现信息不对称能够使那些拥有私有信息的交易者从股票交易中获利(Seyhun, 1992;Brockman, 2000;Aboody, 2000等)。家族企业中的成员由于拥有外部投资者所不具有的信息(Anderson & Reeb, 2003a,2003b,2012),加之目前针对内幕交易的识别和监管均处于探索中,从而使得家族企业成员更有动机进行内幕交易来获利。

国外相关研究已经证实,内幕交易大多发生在公司披露重大利好或利空信息之前,其隐蔽性很强,难以被监管层和投资者发觉。国外学者对此行为的研究大多采用了事件研究法,如Badertscher等(2011)发现内部信息拥有者倾向于在盈余重述公告之前进行交易,且往往能获得超额收益。Chakravarty等(2012)认为内部信息拥有者会利用扫架订单等行为进行内部交易。国外学者对于家族控股类企业是否更有动机进行内幕交易,也进行了相关研究,如Ronald(2012)利用上市公司日卖空数据,发现家族控股类企业在利空消息公告前,存在着更高的异常卖空现象,高出率约为非家族企业的17倍,文章将异常卖空视为内幕交易的一种表现形式,认为家族控股类企业的内幕交易更为严重。Chan(2010)通过研究标准普尔数据发现,相对于非家族企业CEO,家族企业CEO在股票市场上表现得更为活跃,且往往能从股票交易中获得更高的收益。Jayaraman(2008)认为公司信息不透明,内幕交易发生的可能性越大。Kolasinski 和Li(2010)认为家族企业股东拥有对公司内在价值和真实业绩更为准确的判断,从而能够择时进行股票交易并从中获取超额利润。Anderson等(2012)发现在亏损季度报公布之前,家族企业存在着明显的超额卖空,内幕交易行为在家族企业中表现得更为严重。

国内针对股权组织结构差异如何影响信息泄露和内幕交易的研究较为缺乏,已有的相关研究主要集中在对企业内幕交易行为的识别及对其所致后果的阐述上(张宗新, 2007,2008;张新和祝红梅, 2003;等),也有一些研究侧重于说明内幕交易监管效率与上市公司高管薪酬的关系(刘晓峰, 2013等)。虽如此,但这并不表示国内资本市场中不存在内幕交易,相反地,关于上市公司内幕交易的报道比比皆是。近年来,随着我国证券市场的不断变革,内部人利用其信息优势进行内幕交易的行为也在逐步凸显(蔡宁,2012;晏艳阳和赵大玮,2006;曾庆生,2008;张俊生和曾亚敏, 2011;等)。

蔡宁(2012)以上市公司业绩公告前后的解禁股减持事件为研究对象,对大股东是否利用信息优势进行内幕交易加以研究,发现大股东倾向于在利空消息公告之前和利好消息公告之后售出股份。唐齐鸣和张云(2009)发现公司治理改善能显著降低内幕交易的发生概率,我国目前针对内幕交易的法律体系尚不健全,因而必须加强对公司内部治理的重视度。薛爽和蒋义宏(2008)对年报亏损但下一年度首季报盈利的公司样本进行了分析,发现在这种“利空—利好”的信息组合中,内部信息获得者能利用信息优势获得超额收益。朱茶芬和姚铮等(2011)对A股市场中内部人是否利用信息优势进行交易并从中谋利进行了实证分析,结论表明高管在交易中充分利用了信息优势,择时买卖并能获得长期超额利润。何贤杰和孙淑伟等(2014)对特定类型的内部人与公司内幕交易程度间的关系进行了研究,发现聘任了券商背景独立董事的公司,其内幕交易行为显著高于其他公司。何青(2012)发现当内部人购买或出售公司股票时,股票市场都会出现异常反映,超额收益的大小直接受到公司股权集中度、企业股权结构等因素的影响。沈冰和郭粤等(2013)认为信息透明度低和投资者信息不对称等均是影响内幕交易行为的主要因素,在缺乏卖空机制的中国股票市场中,内部人利用利好消息进行内幕交易的概率大于利空消息。

考虑到内幕交易会极大地损害上市公司名誉,增加其长期融资成本,因此家族企业的控股股东会积极采取措施来尽力防范内部信息外漏,遏制内幕交易行为,提振外部投资者信心。同时由于近年来各国对内幕交易的惩罚均颇为严厉,这在一定程度上也会减弱家族成员利用内幕信息进行股票投资以获取利益的动机。

基于这种收益—成本的权衡,我国家族企业中是否依然存在着显著高于非家族企业的内幕交易行为呢?本文试图通过实证分析对此做出回答。

二、变量选取与模型设计

本文所用数据来自CSMAR数据库和RESSET数据库,其中上市公司财务数据、股东数据及日交易数据均来自于CSMAR数据库,机构投资者持股比例等数据来自RESSET数据库。本文所选样本期为2010年至2012年,考虑到股权分置改革会对上市公司的最终控制人产生一定影响,因此最终将样本期选择在股权分置改革基本完成之后。本文参照苏启林(2003)及贺小刚(2009)等的做法,将满足下列条件的企业确定为家族控股类企业:(1)最终控制人可以追踪到自然人或家族;(2)2010年至2012年最终控制人没有发生变化。非家族控股类上市公司确定标准为:(1)最终控制人为国有企事业单位或集体所有制企业;(2)2010年至2012年最终控制人没有发生变化。对于2010年至2012年季度性收益公告的筛选标准为:(1)如果收益公告之前两个月内存在其他重大公告影响,则剔除此收益公告;(2)如果存在业绩快报,则使用业绩快报公布日期作为收益公告日期。另外,在具体的样本选取时,本文剔除了金融类上市公司、ST类公司(包含*ST、SST、S*ST类)和那些财务数据或机构投资者持股数据缺失的上市公司。

本文选用的分析方法为事件研究法,利用该方法分析不同股权组织结构企业间信息泄露及内幕交易可能性的出发点为:当存在内幕交易行为时,公司股价在信息公告之前即会出现异常性波动,而在正式披露信息期间,股价将不会再出现明显波动。在具体的实证分析中,将主要集中于分析股票市场是否对重大信息作出提前反映,即考察公司在公布重大信息之前的一段时间内,其股票累计异常收益率CAR是否显著异于零。若在重大信息披露之前,CAR就已显著不为零,则说明重大信息已被提前泄露,公司存在内幕交易可能性,这种方法也是国外类似研究的常用做法,如Bhattacharya(2000)及Hung(2003)等。

借鉴已有相关文献,本文将所使用的回归模型表述如下:

CARi,q=β0+β1FAMi+β2UERi,q++β3FAMi*UERi,q+Controli,q×β1+Fix_effect+Ui,q

FAMi为虚拟变量,若上市公司i为家族控股类企业,该变量取值为1;若上市公司i为非家族控股类企业,则其取值为0。

UERiq表示上市公司i在第q季度的非预期收益,将其定义为下述方程中的残差项:EPSiq=α0+α1EPSi,q-1+α2EPSi,q-4+α3EPSi,q-8+εi,q。

其中EPSi,q为上市公司i在第q季度的实际每股收益,EPSi,q-1为前一季度实际每股收益,EPSi,q-4为一年前每股收益,EPSi,q-8为两年前每股收益,非预期收益UERi,q=εi,q。若UERi,q>0,将该收益公告定义为利好消息;反之若UERi,q<0,则将其定义为利空消息。

FAMi*UERi,q定义为虚拟变量FAMi与非预期收益UERi,q的交叉项。Controli,q表示其他影响被解释变量CARi,q的一些控制变量,本文中具体包括LTRD、LSIZE、BM以及ISPER。其中LTRD表示日平均交易量的对数值,计算过程为先对窗口期-30到-1的日交易量取均值,进而再对该均值取自然对数;LSIZE表示上市公司市值,本文用上市公司实际市场价值取自然对数来衡量*由于A股市场存在着非流通股,因此对于上市公司总市值的计算存在一些争议。本文分别利用四种不同方法,发现各种总市值的计算方法并不会对回归结果的显著性产生影响。四种处理方法分别为:市价乘以总股数(流通股与非流通股之和)、流通股的总市值、流通股总市值加非流通股总净资产(谷祺等,2006)、流通股市值加上市价乘以非流通股乘以折价系数(白重恩等,2005),本文实证部分所给出的结果是利用此处的第一种计算方法所得。;BM为账面市值比,即上市公司账面资产除以总市值;ISPER代表该上市公司机构投资者持股比例。Fix_effect包括两种固定效应:行业固定效应和季度固定效应。

表1给出了2010年至2012年中1 270家上市公司(其中家族控股类上市公司445家,非家族控股类上市公司825家)的季度变量描述性统计结果。由此表可知:当非预期性收益UER>0时,家族控股类上市公司(FAM=1)的累计异常收益率CAR均值为0.039,而非家族控股类公司(FAM=0)的累计异常收益率均值为0.022,两者均显著大于0,由二者差值T检验所对应的p值可以看出,两类公司的累计收益率均值存在着高度显著的差异性,这在一定程度上说明对于尚未公布的重大利好消息而言,家族控股类上市公司存在着更为严重的信息泄露和内幕交易可能性。在表1中,当UER<0时,对于两类股权结构不同的企业而言,二者间并未表现出明显的累计异常收益率差异。当然,这仅仅是来自于变量统计描述的直观结果,为了更清晰地考察股权结构差异对累计异常收益率的影响是否存在不同,下面将利用上述回归模型,通过实证分析对其加以说明。

表1 变量描述性统计

注:括号内为t检验值,***、**和*分别表示变量系数在1%、5%和10%的统计水平上显著,下同。

三、实证分析

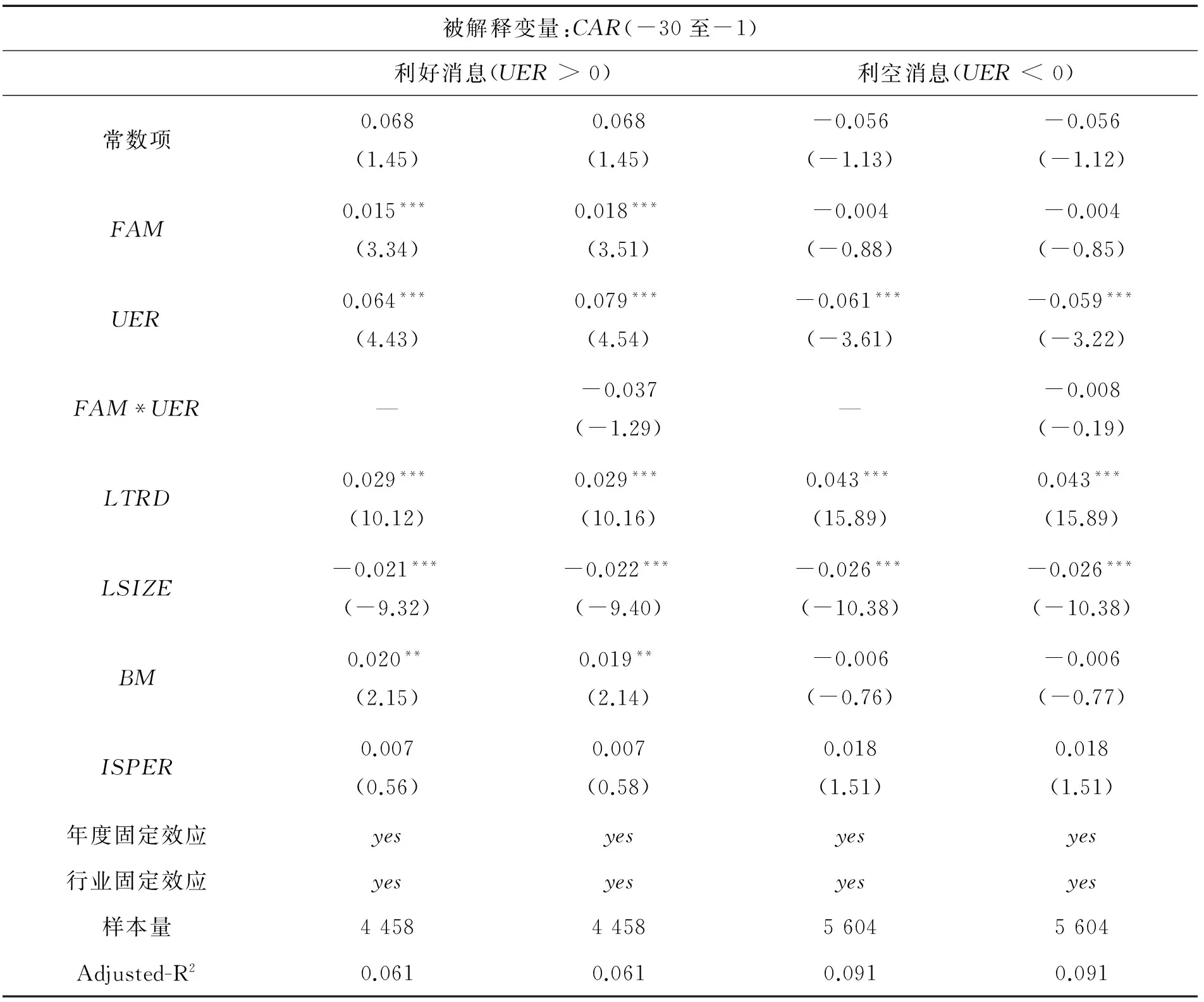

在具体针对上述回归模型进行实证分析时,本文区分了如下两种情况:第一种为未公布信息为利好消息,此时非预期收益UER>0;第二种情况为利空消息,此时UER<0。下面将区分这两种情况分别进行说明,具体回归结果如表2所示,分析结果均已控制异方差和股票聚集效应。

由表2回归结果可知,对于未公布的利好消息,即非预期性收益UER>0时,家族控股类企业在收益公告公布之前30个窗口期内的累计异常收益率CAR显著高于非家族控制类企业(约高出1.5%),该结果在1%的统计水平上表现显著。而对于利空消息,即非预期收益UER<0时,两类上市公司在收益公告发布之前30个窗口期内的累计异常收益率并没有表现出明显差异,主要原因可能是样本期内不存在卖空机制,所以企业很难通过利空消息获利。该回归结果说明,内幕交易多发生于利好消息时,该结论与张新和祝红梅(2003)以及肖磊(2005)的发现较为一致,并且家族控股类企业内幕交易的可能性要显著高于非家族控股类企业。

表2 模型回归结果

当非预期性收益UER>0时,若UER越大,即利好消息越好时,累计异常收益率CAR也越大。具体地,非预期收益UER每提高一个单位,累计异常收益率CAR将增加6.4%。另外,由虚拟变量FAM与UER的交叉回归系数可以看出,家族控制类企业并没有表现出非预期性收益UER越大时,累计异常收益率CAR越高的现象。其原因可能是为了防止股价剧烈波动和防范内幕交易给公司带来负面影响,家族控股类企业仍然会尽力遏制信息泄露和内幕交易行为,累计异常收益率不会明显增加。对于非预期收益UER<0的情况,当UER越小时,即利空消息越大时,累计异常收益率CAR也会增大,但交叉项并不显著,进一步说明利空消息对于收益率的影响在两类不同股权组织结构的上市公司间并不存在明显差异。

对此回归结果中的其他控制变量加以分析,不难发现:无论对于利好消息还是利空消息,交易量LTRD与CAR之间均存在着明显的正向变动关系,该结论也与国内外其他学者的研究结论颇为一致。公司规模LSIZE与CAR之间存在着显著的负相关关系,这主要是因为公司规模越大,财务信息越透明,信息不对称程度越小,因此股票价格会尽可能反映出更多信息,从而使得累计异常收益率CAR越小。另外,对于利好消息,账面市值比BM与累计异常收益率CAR之间存在显著的正向关系,这主要是因为账面市值比越高,公司被低估的可能性也会越高,投资者往往倾向于更多地持有该类公司的股票,从而导致累计异常收益CAR越高;而对于利空消息,账面市值比BM与累计异常收益率CAR则不存在显著关系。

为说明上述结果的稳健性,本文将从如下几个方面对该结果进行稳健性检验:

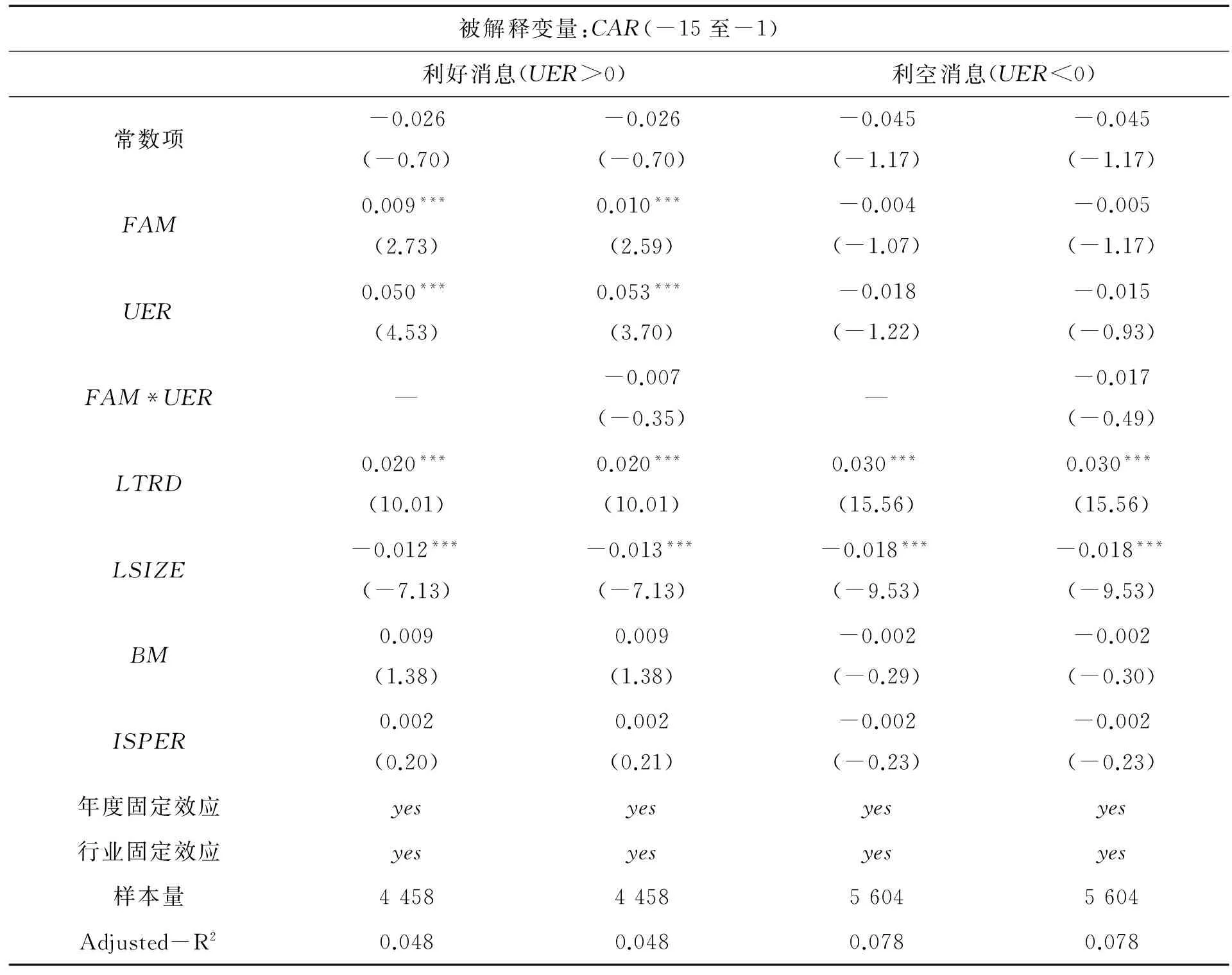

(一)调整事件研究的窗口期(-15至-1)

在其他条件保持不变的情况下,将研究窗口期由-30至-1调整至-15至-1,进而对上述模型再做回归,具体结果如表3所示。

在该结果中,解释变量的系数及其显著性与前述基本一致,同时,对于本文最为关注的虚拟变量FAM而言,其系数值在利好消息(UER>0)时,依然在1%的统计水平上表现显著,说明相对于非家族控股类企业,家族企业的信息泄露表现的更为严重,内幕交易可能性也越高。因此,窗口期的调整并没有改变前述实证分析所得的主要结论。

表3 事件窗口期调整后的模型回归结果

(二)改变累计异常收益率CAR的计算方法

在前述分析中,累计异常收益率CAR是通过指数模型计算出的,下面将利用另外两种方法计算CAR,进而利用其对原模型进行回归分析。

下面给出利用均值模型计算出的累计异常收益率CAR所得的模型回归结果*利用市场模型计算出的CAR所得的回归结果与表4基本一致,此处不再赘述。,此处同样控制了异方差和股票集聚效应,具体结果如表4所示。

不难看出,此处的回归结果仍与表2结果基本一致,对于利好消息,家族控股类企业的累计异常收益率显著高于非家族控股类企业;而对于利空消息,两类公司的累计异常收益率并没有表现出明显差异。

表4 利用均值模型计算CAR的模型回归结果

(三)内幕交易效应

借鉴张新和祝红梅(2003)中的方法,本节将选择另一种方法,对不同股权组织结构中信息泄露和内幕交易行为的差异加以研究。此处将内幕交易效应Rate定义为:

其中MAX(CAR)为在窗口期-30至15日内,累计异常收益率CAR所能达到的最大值。利用该比值可测度出股价波动总幅度有多大比例是发生在信息公开披露之前,该比例越高,说明信息泄露越严重,内幕交易可能性越大。关于这种效应的具体分析结果如表5所示。

不难看出,对于利好消息,家族控股类企业和非家族类控股企业的内幕交易效应Rate均显著大于0,且家族控股类企业的内幕交易效应Rate要显著高于非家族控股类企业,从而说明相对于非家族控股类企业,家族企业的信息泄露更为严重,内幕交易可能性更高。对于利空消息,家族企业的内幕交易效应Rate不显著,非家族控股类企业则显著小于0,但二者均值T检验却并不显著,表明利空消息下的内幕交易效应很弱,两类上市公司间并不存在明显差异。

表5 内幕交易效应

(四) 年度收益公告分析

相较于季度报和半年报,上市公司所披露的年度收益公告拥有更多的公司经营信息,市场对年报的反映程度也更为强烈。因此下面给出了利用年度收益公告数据进行回归分析的结果,如表6所示。

在该回归结果中,对于利好消息,表示家族控股类企业的虚拟变量FAM显著为正,这与表2的结果趋于一致;对于利空消息,该虚拟变量回归系数依然为正,说明相对于非家族控股类企业,家族控股类企业能更好地控制利空消息的泄露,从而避免公司股价的剧烈波动。其他解释变量的解释与表2一致,此处不再赘述。

表6 家族控制与累计异常收益率(年度收益公告)

四、结论与建议

本文实证分析了不同股权组织结构的上市公司在信息泄露和内幕交易可能性等方面所存在的差异,结果发现:对于利好消息,家族控股类企业存在着更为明显的信息泄露问题,其发生内幕交易行为的可能性较非家族控股类企业更为明显;而对于利空消息,两类股权组织结构不同的企业间并未表现出显著差异,说明两类公司利用利空消息进行内幕交易的可能性均较低。为了说明实证结果的可靠性,本文也给出了一些稳健性的分析结果,如通过改变累计异常收益率的计算方法、变换研究窗口期、采用不同的内幕交易测度方式及考虑年度收益公告等,回归分析结果均与原模型结果趋于一致,从而说明本文结果具有较好的稳健性。

信息公开公正是保证证券市场健康运行的基本前提,内幕交易者利用私有信息买卖股票获取暴利的行为严重扰乱了市场秩序,损害了中小投资者的利益。鉴于内幕交易的严重危害性,证监会提出了必须要对内幕交易“零容忍”,结合本文研究结论,提出以下防范家族企业内幕交易的几点建议:第一,积极完善上市公司内部治理结构,进一步限制家族大股东持股比例;第二,不断强化信息披露制度,对于未披露信息,应加强保密,缩小知情人范围;第三,建立内幕知情人员持股公告制度,对上市公司内幕知情人员的持股比例、种类及变动情况应及时公告;第四,强化责任人信息披露义务,重点监测上市公司重大事项信息披露情况,采取严厉措施惩治内幕交易行为。

[参考文献]

[1] 蔡宁. 信息优势、择时行为与大股东内幕交易[J]. 金融研究,2012(5):179-192.

[2] 陈凌,鲁莉劼. 家族企业、治理结构与企业绩效——来自于浙江省制造业的经验证据[J]. 中山大学学报(社会科学版),2009(3):203-212.

[3] 贺小刚,连燕玲. 家族权威与企业价值:基于家族上市公司的实证研究[J]. 经济研究,2009(4):90-102.

[4] 何贤杰,孙淑伟,曾庆生. 券商背景独立董事与上市公司内幕交易[J]. 财经研究,2014(8):67-80.

[5] 何青. 内部人交易与股票市场回报——来自中国市场的证据[J]. 经济理论与经济管理,2012(2):61-70.

[6] 李春琦. 影响我国家族企业绩效的经验证据——基于对家族上市公司控股比例和规模的考察[J]. 统计研究,2005(11):55-4.

[7] 刘晓峰. 内幕交易监管效率与上市公司高管薪酬[J]. 经济学(季刊),2013(1):265-286.

[8] 沈冰,郭粤,傅李洋. 中国股票市场内幕交易影响因素的实证研究[J]. 财经问题研究,2013(4):54-61.

[9] 石本仁,张俭. 中国家族企业研究综述——基于1998—2012年CSSCI来源文献的分析[J]. 暨南学报(哲学社会科学版),2013(9):18-29.

[10] 苏启林,朱文. 上市公司家族控制与企业价值[J].经济研究,2003(8):36-48.

[11] 唐齐鸣,张云.基于公司治理视角的中国股票市场非法内幕交易研究[J].金融研究,2009(6):144-160

[12] 魏志华,林亚清,吴育辉和李常青. 家族企业研究:一个文献计量分析[J]. 经济学(季刊),2013(1):27-56.

[13] 辛金国,潘小芳,管晓永. 家族性因素对家族企业绩效影响的实证研究[J]. 科研管理,2014(11):118-125.

[14] 薛爽,蒋义宏.会计信息披露时机与内幕交易——基于年报首季报披露时差与异常超额交易量的实证研究[J].中国会计评论,2008(2):207-222.

[15] 晏艳阳,赵大玮. 我国股权分置改革中内幕交易的实证研究[J]. 金融研究,2006(4):101-108.

[16] 张俊生,曾亚敏. 上市公司内部人亲属股票交易行为研究[J]. 金融研究,2011(3):121-133.

[17] 曾庆生,公司内部人具有交易时机的选择能力吗?[J]. 金融研究,2008(10):117-135.

[18] 张新,祝红梅. 内幕交易的经济学分析[J]. 经济学(季刊),2003(4):71-96.

[19] 张宗新. 内幕交易行为预测:理论模型与实证分析[J]. 管理世界,2008(4):24-35.

[20] 张宗新,沈正阳. 内幕操纵、市场反映与行为识别[J]. 金融研究,2007(6):120-135.

[21] 朱茶芬,姚政,李志文. 高管交易能预测未来股票收益吗?[J].管理世界,2011(9):141-152.

[22] 祝红梅. 资产重组中的内幕交易和股价操纵行为[J]. 南开经济研究,2003(5):60-62.

[23] Aboody D, Lev B. Information asymmetry, R&D, and insider gains[J]. Journal of Finance,2000,55(6): 2747-2766.

[24] Anderson R C, Mansi S A, Reeb D M. Founding-family ownership and the agency cost of debt[J]. Journal of Financial Economics,2003, 68(2): 263-285.

[25] Anderson R C, Reeb D M. Founding-family ownership and firm performance: Evidence from the S&P 500[J]. Journal of Finance, 2003a, 58(3): 1301-1328.

[26] Anderson R C, Reeb D M. Founding-family ownership, corporate diversification, and firm leverage[J]. Journal of Law and Economics,2003b, 46(2): 563-687.

[27] Anderson R D, Reeb D M, Zhao W. 2003b, Family-controlled firms and informed trading: Evidence from short sales[J]. The Journal of Finance, 2012,67(1):351-385.

[28] Badertscher B A, Hribar S P, Jenkins N T. Informed trading and the market reaction to accounting restatements[J]. The Accounting Review, 2011,86(5):1519-1547.

[29] Bhattacharya U, Daouk H, Jorgenson B, Kehr C. When an event is not an event: The curious case of an emerging market[J]. Journal of Financial Economics, 2000, 55(1): 69-101.

[30] Brockman P, Chung D Y. Informed and uninformed trading in an Electronic, order-driven environment[J]. The Financial Review, 2000, 35(2):125-146.

[31] Chan L.H., Chen T Y, Hilary G. Insider trading and family firms[R]. Working Papers, University of Hong Kong.2010

[32] Chakravarty S, Jain P, Upson J, et al. Clean sweep: Informed trading through inter-market sweep orders[J]. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2012, 47(2): 415-435.

[33] Demsetz H. Corporate control: Insider trading, and rates of return[J]. American Economic Review, 1986, 76(2): 313-316.

[34] Hung M, Trezevant R. Insider trading and corporate governance structure: Evidence from Southeast Asia[J]. Ssrn Electronic Journal, 2003.

[35] James H. Family Capitalism: Wendels, Haniels, Falcks, and the Continental European Model[M]. Harvard Business Press, Cambridge, MA, 2006.

[36] Jayaraman S. Earning volatility, cash flow volatility and informed trading[J]. Journal of Accounting Research, 2008,46(4):809-851.

[37] Kolasinski A, X Li. Are corporate managers savvy about their stock price? Evidence from insider trading after earnings announcements[J]. Journal of Accounting and Public Policy, 2010,29(1):27-44.

[38] Seyhun H N. Why does aggregate insider trading predict future stock returns?[J]. Quarterly Journal of Economics,1992, 107(4): 1303-1331.

(责任编校:朱德东)

Family Business, Information Disclosure and Insider Trading Possibilities

HE Jin-cai1, MA Gang2

(1.SchoolofEconomicsandManagement,ChongqingJiaotongUniversity,Chongqing400074,China; 2.ResearchInstituteofEconomicsandManagement,SouthwesternUniversityofFinanceandEconomics,Chengdu611130,China)

Abstract:By using the method of case study, this paper empirically studied the difference between family business and non-family business on the disclosure of information and the possibilities of inside-trading. The result shows that for the good news, the cumulative abnormal return of family business was significantly higher than the non-family business (approximately higher 1.5%) in the 30 window periods before the announcement of the information. It illustrates that family business has a more obvious information leakage problem, the possibility of insider trading is much larger than the non-family business. But for the bad news, there is no significant difference between these two different equity structure firms.

Key words:family enterprise; information disclosure; insider trading

doi:12.3969/j.issn.1672- 0598.2016.03.006

*[收稿日期]2015-11-29

[基金项目]重庆市社会科学规划博士项目(2015BS073)

[作者简介]何金财(1986—) ,男,甘肃兰州人;西南财经大学经济学博士,重庆交通大学经济与管理学院讲师,主要从事应用微观经济学、公司金融研究。马刚(1986—) ,男,江苏徐州人;西南财经大学经济学博士,主要从事公司金融、资本市场研究。

中图分类号:F276.5

文献标志码:A

文章编号:1672- 0598(2016)03- 0040- 00