人文地理与城乡规划特色专业建设与实践*

张茜凤 薛丽芳 马晓凡

(1.中国矿业大学 资源与地球科学学院,江苏 徐州 221116;2.河海大学 地球科学与工程学院,江苏 南京 210098)

人文地理与城乡规划特色专业建设与实践*

张茜凤1薛丽芳1马晓凡2

(1.中国矿业大学资源与地球科学学院,江苏徐州221116;2.河海大学地球科学与工程学院,江苏南京210098)

摘要学科建设和人才培养如何适应市场需求以培养高素质人才,是人文地理和城乡规划专业亟待解决的问题。文章提出在专业建设中,如何培养同时具备地理信息技术基本技能和“地理规划与设计”思维能力的规划管理人才。提出在课程体系与实践设计环节中,应突出地理信息技术及相关课程在专业培养中的重要地位,为特色专业建设提供一种新思路。

关键词课程体系;实践环节;地理信息技术

一、前言

以人地关系为研究对象的人文地理学能够为城乡规划提供更为宏观和综合性的理论指导,在与城市建设和规划管理相关的教学和实践中发挥着越来越广泛和深入的作用。教育部于2012年颁布《普通高等学校本科专业目录(2012年)》,将原来的资源环境与城乡规划管理专业调整为自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划两个专业。此次调整将城乡规划管理依托于地理学科,明确了专业发展方向和培养目标。笔者所在的中国矿业大学针对这次专业调整,结合本专业十多年的教学实践经验和目前的师资力量以及所依托的优势学科,于2013年将原来的资源环境与城乡规划管理专业调整为人文地理与城乡规划专业。在这种背景下,如何在人才培养及相应课程体系的构建中凸显专业特色,强化“地理规划设计”思维理念[1],突出地理科学理论与技术的支撑作用,细化人才培养的市场定位,成为当前本专业建设中亟待解决的问题。

地理学科背景下的城市规划强调人口、资源、环境与区域的可持续发展,形成了“地理规划与设计”的教学思路。结合我国当前城乡转型发展的新形势及在本科教学改革中以创新创业作为突破口提升教育质量的目标,人文地理与城乡规划专业如何实现从理科研究型城市规划人才到理科与应用综合型城市规划人才培育的转变,成为目前本专业培养目标设定和课程设置的难点[2]。随着空间信息技术在城市规划领域中的广泛应用,笔者所在的中国矿业大学以地图学与地理信息系统、地球探测与信息技术以及地球信息科学等优势学科为依托,形成了以数字化和信息化为平台的人文地理与城乡规划专业特色,构建了具有学科优势和特色的专业培养方案、课程体系及实践环节。本文将从培养定位、课程体系和实践环节3个方面来探讨此次专业调整思路及课程与实践体系改革。

二、培养定位

城乡规划在大数据背景下,其信息化和智能化促进了规划工作的变革,城乡规划工作的空间性特点使地理信息技术在城市建设与规划管理中具有广阔的应用前景。随着大众化GIS的普及培养,我国信息技术应用在城市规划、建设与管理等行业中已经拥有了一定的基础,具备走向产业化发展的条件,相应的新型人才的培养成为城市规划专业教育的一个重要方向[3]23[4]。

人文地理与城乡规划专业的学生主要面向的就业单位包括:各级政府规划管理部门、国土管理部门、环境保护部门和建设部门;从事规划设计、国土资源评价及资源信息化管理、环境评价及管理等方面的公司及研究机构,规划设计院所等。然而,与综合类和师范类院校相比,地矿类院校开设此专业所培养的人才面向上述单位时,存在竞争力不足的问题。在这种前提下,中国矿业大学人文地理与城乡规划专业培养目标确定为:以城市化进程中出现的资源、环境问题和对城乡发展的人文关怀为契机,以服务地方人地关系协调发展和实体空间规划为己任,使学生掌握人文地理与城乡规划专业的基本理论、知识和技能,能够应用地理信息科学技术将大数据的优势充分发挥出来,进行城乡规划工作,并在规划管理工作中实现信息化。

该培养方案明确了人才专业培养目标:在理论上,强调在恰当评价区域资源总量和环境承载力的基础上,以“人地和谐”关系建设为前提开展城乡规划和管理,强化学生对规划区域内资源环境的评价能力,深化人与自然协调发展的规划理念[5];从技能上提高学生运用地理信息科学技术(遥感、地理信息系统、GPS、数据库、网络技术等)进行城市规划过程分析和城市规划成果管理两大方面的能力。学生既掌握了以人地和谐为前提的城乡规划理论和技能,又提高了基于地理信息科学的3S技术在城乡规划管理中的实践与应用技能。这种人才培养模式极大地拓宽了学生的就业(包括继续深造)口径,使学生既能在相关规划管理和企事业部门谋职,又能在地理信息系统行业内发展,特别是能为规划行业培养新型人才,以适应大数据时代规划工作方法的改变和新的技术要求。

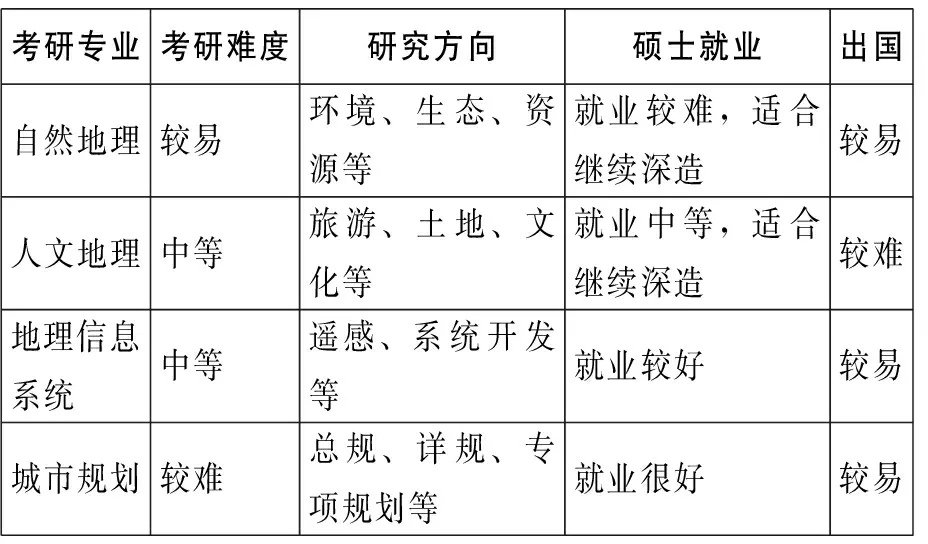

对于选择继续深造的学生,这种培养方案也为其打下了坚实的学科基础。自然地理、人文地理、GIS、城市规划、土地利用规划和管理等专业是继续攻读硕士学位的主要方向。从专业选择和发展进行对比分析如表1所示。

表1 考研专业对比分析

注:据近十年中国矿业大学资源环境与城乡规划管理专业考研结果定性统计得出。

由上表的分析可以看出,城市规划方向考研难度较大;自然地理、人文地理等专业则相对容易,研究方向也比较广阔;地理信息技术专业也容易考取,且将来硕士毕业后就业前景较好。

三、课程建设

目前,理学方向的城市规划专业培养中基础理论课程一般包含资源、环境、生态、城市、管理和经济等各种基础学科,但课程覆盖面存在广而泛、杂而滥的问题,造成学生在学习中没有明确的专业认识和专业定位,进而在就业中无法体现出就业优势[6-8]。

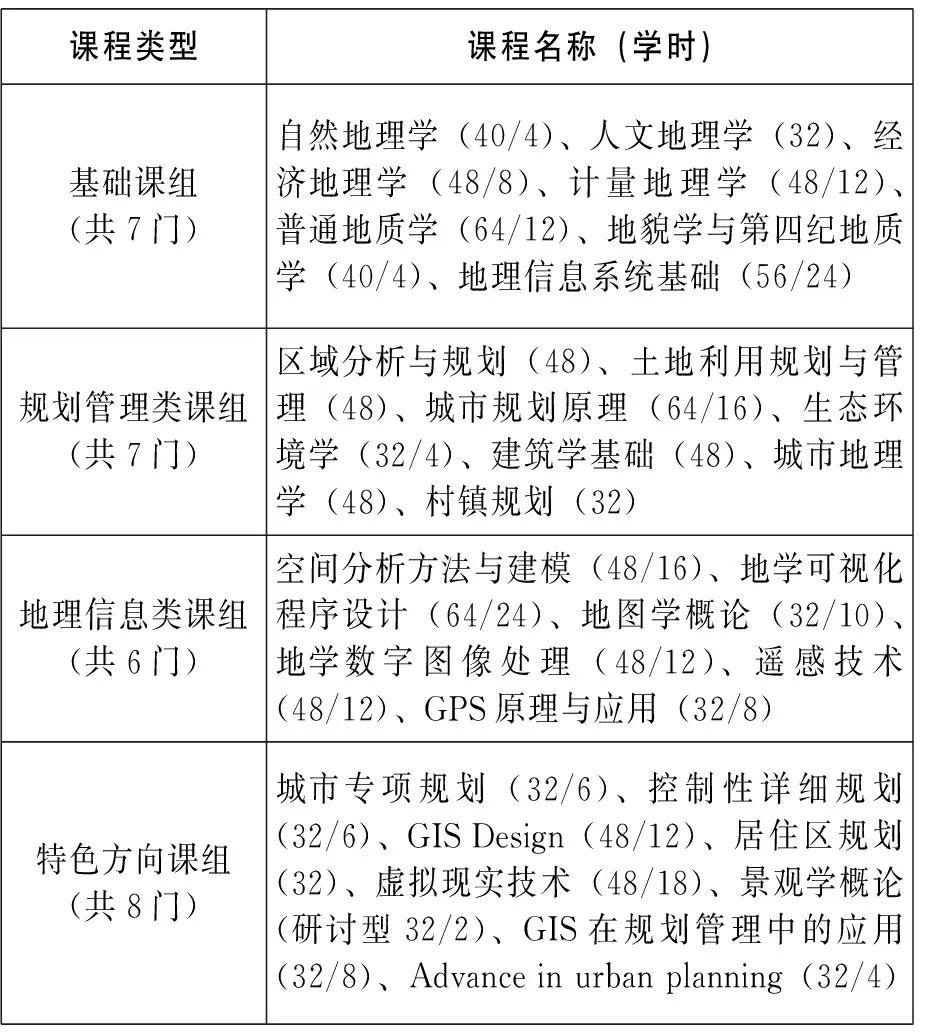

培养具有“地理规划与设计”思维、以地理信息技术应用为基本技能的规划管理人才,“共同地理基础上一定的专”应是城市规划专业的课程设置原则[9]。此次课程调整,从本专业实际出发,构建了综合化的学科体系[10]。地理信息类课程不再作为单独课程出现,而是体现在整体教学体系和教学计划中。整体课程由一套公认的基础课组、一套规划管理课组、一套地理信息技术课组和一套结合教师方向且适应市场就业形势的特色课组构成,形成了以“重基础、重实践、强特色、开放性”为基本导向的课程体系(见表2)。其中基础课组体现了共同的地理基础,也是系统地理知识;规划管理课组和地信技术课组则为两个支撑,规划突出理论,地信则搭建平台;特色课组体现了“专”,这类课程是对市场需求的反映,也是对学生专业和兴趣的延伸。

基础课组强化地学思维,特别注重以人地关系为核心的基础理论和概念的培养,地理信息系统基础、计量地理学两门课程放在基础课程中就是为了在低年级给学生建立良好的地理信息技术基础。同时,增加地理信息类课组的开课门数和课时数,开课门数提高至6门,学时数达272学时,与规划管理类课组在课程设置数量上相当。制定课程大纲时,在规划课组内加强与地理信息类课程的联系,如城市规划原理、区域分析与规划、土地利用规划与管理等课程都不同程度地要求在课程中引入3S技术的应用实例[3]23-29。特色课组是依据教师研究方向,结合学生的专业兴趣,同时适应市场发展需要所开设的开放性课程,为学生提供多门可供选择的特色课程。课程性质为选修课,并分为两大方向,一类为规划方向的延展,如Advance in urban planning,另一类则是地理信息技术在规划中开发应用的深层次培养,如GIS Design。特色课组设置通过给予学生自行选择课程、自主设计课程结构的机会,达到充分发展学生个性、满足学生需求、培养学生独立负责精神的目标[11]。这一课组的教学难点在于教师需要在讲授中突出学科交叉点,如GIS在规划管理中的应用这门课程要求任课教师拥有丰富的在规划项目中运用地理信息技术的经验,才能深化学生对于规划理论和技术方法的理解,同时给学生指明应用方向,并且在具体实例中激发学生的学习兴趣。

表2 专业课程体系

注:课程名称后括号内前者是总学时,后者是实践学时。

四、实践环节

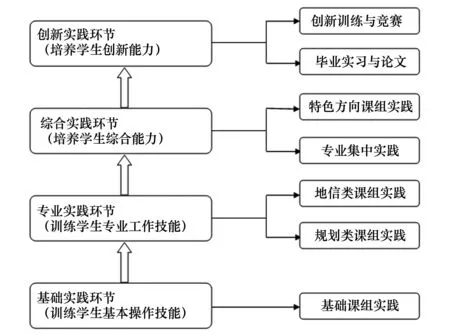

地理信息类课程与城市规划相互结合的教学模式,特别是实践环节的研究,是现代城市规划教学方法改革中一个新的课题。这就要求不但要在课程体系中加大地理信息类课程所占的比例,同时对于现有的实践环节特别是设计和实验内容要进行合理有效的设置[12-13]。针对培养方案和相应课程体系改革的具体要求,培养大纲中的实践环节也进行了相应调整。本次专业改革显著提高了实践环节学分比例(实践环节学分达到46,占总学分的25.4%),建立了以能力培养为核心,分层次、分方向的实践教学体系[14]。该体系由基础实践环节(实验或实习)、专业实践环节(实习或设计)、综合实践环节和创新实践环节4个层次组成(见图1)。

图1 实践教学体系

第一层次是基础实践环节,对应基础课组实践教学培养过程,突出地理科学及相关科学的地位,培养学生基于人地关系和区域规划视角下的理学思维和专业基本技能,譬如在人文地理课程的实验中培养学生区域地理概况的调查和分析能力等。

第二层次专业实践环节包括规划管理类和地理信息类两个部分,加强对学生专业技能训练,特别是掌握地理信息技术在城市建设和规划管理中的应用技能的培养。从表2可以看出,地理信息类课组各门课程都含有实践学时,且占总学时比例较高。工科的城市规划专业一般会在此阶段培养学生手绘制图和利用CAD、PS等计算机软件制图的能力,中国矿业大学则重视学生运用ARCGIS、MAPGIS、ENVI、MAPINFO等地信软件的能力,这一设置意在强化学生对空间数据的提取、转换、分析能力,如利用区域实时遥感影像资料制作现状图、利用GIS分析功能进行商业网点的配置和布局分析、将原有的CAD等图纸导入GIS软件进行日照分析及各种经济技术指标的计算与模拟等。

第三层次是综合性实践环节,是前两个层次实践环节的深化,包括专业集中实践、特色方向课组实践两个部分。专业集中实践可通过具体的规划项目将前期课程及实践中的单项实验综合。例如一个小学的规划设计方案、基地及周边情况调查可利用高分辨率遥感影像,方案指标计算由空间分析功能完成,规划成果中3D或者SU精细三维模型可最终导入GIS软件中实现图文交互,并可根据需要建立小学校园数据库。这类综合性的项目作为实践环节可全面培养学生利用3S平台进行规划的能力,并使部分学生在专业编程能力上有一定的认识和提升。特色方向课组的实践环节一般会在高年级设置,可在专项规划中融入GIS技术的应用和开发,例如在课程设计中让学生组队开发居住小区三维GIS地下管线系统,提高学生面向对象程序设计能力和GIS组件使用能力,但在具体实施过程中应注意这一课组和前面两类课组实践环节的衔接。

第四层次是创新实践环节。一方面学生可自由组队申请参与研究型项目或者参加国内国际相关竞赛。当前一些知名的地信软件公司面向大中专院校每年都会举办GIS竞赛,如ESRI、超图、中地数码等公司举办的GIS大赛,这些大赛一般有明确的应用领域,指导教师可根据学生兴趣组队参加比赛,在竞赛过程中逐步引导学生自主学习感兴趣的知识点,形成自己的学习方向,积累知识储备,建立知识体系,并在后期学习过程中参与教师的科研项目,在实际应用中培养学生的创新思维和综合能力。另一方面毕业实习与论文则是对大学期间所学课程和技能训练的综合运用,这一环节既是对前期教学成果的有效检验,也是对学生创新意识、创新能力及职业素养的培养。

实践环节培养应形成“走出去,请进来”的教学思路,通过与相关企事业单位的联系,建立实验基地,在高年级实习中,让学生参与规划局、设计院等单位的具体生产实践项目,提高学生的动手能力,通过为企事业单位提供的服务,更能使整个培养环节达到学以致用的效果;同时聘请专业技术人员参与指导课程实习与设计,邀请国内地理信息技术行业领先的企业开设专题讲座介绍学科前沿应用领域,开阔学生的知识面和激发学生的学习热情。

五、存在的问题及对策

以“地理科学理论、技能和可持续发展理论为基础的数字化、信息化城乡建设及规划管理人才”的培养定位由于既要以地理学知识为基础,培养理学分析和理解能力,又要应用工科的信息技术来解决城市中的具体问题,这种培养模式跨度较大,无论是师资力量培养、核心教学内容及教材建设上都存在一些问题:第一,具备两个学科理论知识且能对二者进行深入有效融合的教师缺乏。高等教育中城市规划学科、地理信息科学与技术两个学科各成体系,缺乏教学及师资培养上的深入联系,使得跨学科交叉型的师资力量储备不足。第二,培养方案中核心课程及技能目前尚未形成体系。地理规划与设计不再是简单的“GIS+设计”,而是传统设计过程的变革、传统应用GIS方法的改变[15]。当前GIS在城市建设和管理应用领域非常广泛,普及性很高,但从众多的应用实践中提出系统的教学内容构成课程体系目前尚处在探索阶段。第三,教材建设不足。目前地理类、规划类、GIS类教材较为全面且各自具有一定的系统性,但GIS教材或者偏向纯理论、或者偏向软件操作,能与规划实例结合的教材较少[16],体现在具体教学使用中,容易造成学生能够理解或者掌握地理信息系统软件操作,却无法理解在规划项目中如何进行具体应用。

针对以上问题,笔者提出了一些建议:首先,在学校及校内院系之间应打破学科壁垒,加强学科间联系,通过研讨会、互助教学和项目合作等方式,促进教师间合作交流,延展教师自身的专业领域。对于现有的教学过程进行深入研究,继续完善课程体系和实践环节,提升教师对城乡规划和地理信息科学的融合能力。其次,对GIS在地理规划与设计中的应用性进行深入研究,寻找地理规划与设计特别是地理信息技术在规划中独特的应用性,譬如GIS在空间分析、专题地图表达、海量数据处理、现状与成果的三维可视化等方面都可进行深入研究,形成教学核心内容。推进这一领域的研究也是资源环境与城乡规划、决策优化等领域应用水平深化的必然要求[17]。最后,加快推进教材建设,积极编订适合本专业方向的教案和实验指导书。地理信息技术从规划编制到规划管理,从资料收集到后期成果出图,从详细规划到区域规划,从综合性的总体规划到专项规划,不同阶段应有不同的应用侧重点[18]。譬如在规划管理中更多地使用数据库及动态监测,而在设计编制时注重空间分析功能,需要编写一套对应于城市规划各个层次的GIS应用教材来填补这一领域的空白,特别是突出规划专业性的教材,如GIS在控制性详细规划中的应用等。

六、小结

可以预见,今后一段时期仍将是我国城市化快速发展的时期,这为人文地理与城乡规划专业提供了广阔前景和政策支持[19]。笔者所在教学团队对该专业培养方案及课程及实践体系做了深入探讨和研究,确立了以地理学科为基础,强化“地理规划与设计”的思想,重视技能培养,突出实践环节,特别是以信息技术及数字化平台在规划管理中的应用为专业培养特色,是新形势下对人文地理与城乡规划管理专业建设与改革的一种尝试。

参考文献:

[1]汪芳,朱以才.基于交叉学科的地理学类城市规划教学思考:以社会实践调查和规划设计课程为例[J].城市规划,2010(7):53-61.

[2]谢双玉,刘大钧,胡静,等.资源环境与城乡规划管理专业应用型人才培养模式研究[J].西南师范大学学报(自然科学版),2013,38(7):173-180.

[3]宋小冬,钮心毅.城市规划中GIS应用历程与趋势:中美差异与展望[J].城市规划,2010(10):23-29.

[4]赵红红,王成芳,阎瑾.将GIS和RS技术引入城市总体规划教学的尝试[J].规划师,2005,21(4):65-67.

[5]毛达,姚连芳,赵兰芝.结合《城乡规划法》谈城市规划教学改革[J].河南科技学院学报,2009,37(4):146-149.

[6]梁玮男,张伟一,任雪冰.开放·互动:“生成性教学”理念在城市规划教学中的探索[J].华中建筑,2013(7):171-176.

[7]赵映慧,袁兆华,王杜春,等.东北农业大学人文地理与城乡规划专业课程体系建设[J].高等理科教育,2013,110(4):94-98.

[8]牟凤云,何锦峰,张学儒,等.基于地理学科新技术支撑下的理工科院校资源环境与城乡规划管理专业课程设置初探[J].教育教学论坛,2013(4):154-156.

[9]王恩涌.关于高校地理教育改革的设想[J].中国大学教学,2000(3):17-19.

[10]罗云.论大学学科建设[J].高等教育研究,2005,26(7):45-50.

[11]张凤娟.美国大学本科课程设置的模式、特点与发展趋势[J].教育发展研究,2011(3):76-80.

[12]汪洋,赵万民.高校城市规划专业GIS应用需求与课程设计[J].规划师,2013,29(2):105-108.

[13]钱敏.城市规划专业GIS课程教学改革探讨[J].科教文汇,2014,290(9):61-62.

[14]骆东奇,邱继勤,罗光莲.资源环境与城乡规划管理专业实践教学体系探索与实践[J].高等理科教育,2008,82(6):137-141.

[15]钮心毅.城乡规划方法与技术[J].城市规划学刊,2013,207(2):124-126.

[16]辜智慧,隋杰.针对城市规划的GIS教学实验改革[J].地理空间信息,2010(3):148-150.

[17]杜培军,陈云浩,张海荣.UCGIS地理信息科学与技术知识体系及对我国GIS研究的启示[J].地理与地理信息科学,2007,23(3):6-10.

[18]樊惠萍,毛海亚,陈韵.地理信息技术在城乡规划领域的应用现状[J].地理空间信息,2012,10(4):9-11.

[19]赵荣钦,丁明磊,徐晨光,等.专业更名背景下人文地理与城乡规划专业发展及定位分析[J].高等理科教育,2014,117(5):74-78.

(责任编辑李世萍)

The Construction and Practice on Human Geography and Urban-rural Planning Major

ZHANGQian-feng1,XUELi-fang1,MAXiao-fan2

(1.School of Resources and Geosciences,China University of Mining and Technology,Xuzhou,221116,China;2.School of Earth Sciences and Engineering,Hohai University,Nanjing,210098,China)

Abstract:For disciplinary construction and talents cultivation,how to adapt to market demands and cultivate high-quality talents is an urgent problem in human geography and urban-rural planning major.In the professional construction,the paper proposes how to cultivate planning management talents with the basic skill of geographic information technology and thinking ability of "Geographic Planning and Design".In curriculum system and practical design,it also proposes that we should highlight the important position of geographic information technology relevant curriculum in professional cultivation,which can provide a new thought for characteristic specialty construction.

Key words:curriculum system;practice areas;geographic information technology

收稿日期2015-09-20

作者简介张茜凤(1977-)女,甘肃兰州人,讲师,主要从事城乡规划研究.

中图分类号G642.3

文献标识码A