组织变革:地方师范院校的战略选择*

范冬清

(南京师范大学 教育科学学院,江苏 南京 210097)

组织变革:地方师范院校的战略选择*

范冬清

(南京师范大学教育科学学院,江苏南京210097)

摘要在日趋激烈的高等教育竞争场域中,地方师范院校的变革转型既呈现出适应外部环境的同构特征,更显示出为达成自身组织发展愿景的战略分化趋势。借鉴相关的组织变革模型去剖析地方师范院校差异化转型的动因,具有重要的现实意义。

关键词地方师范院校;政府;变革;战略分化

由于教育系统本身的非自足性,在日趋激烈的高等教育竞争环境中,大学组织变革受到诸多外部因素的影响,如制度与观念的变迁为之指明了方向,权力的转移和利益的分化则提供了动力[1]。随着高等教育政策的调整,高等师范院校自20世纪50年代在院系调整中独立设置,至20世纪90年代竞相开办非师范专业向综合性大学发展,走向了多次变革转型之路;教师教育模式也走向了从一元封闭型到多元开放型之路[2]。作为肩负地区基础教育师资培养的主力军,地方师范院校更易受到地方政府的直接影响,且随着跨地区招生与就业的竞争,外界环境的挑战变得更加直接,院校变革呈现出复杂的态势。因而,对地方师范院校在变革中的战略选择进行研究具有重要的现实意义。

一、地方师范院校变革的外部环境

制度同构理论强调组织变革的动力很大程度源于外部环境。美国学者马克·汉森指出,外部环境中至少存在三种能导致组织变革的推动力:环境的变迁、环境的复归和环境的震荡[3]。大学的外部影响因素主要涵盖政策与资源渠道,其要为办学自主权、制度合法化、资源最大化展开竞争,以获得组织立足于环境并可持续发展的正当性[4]。对地方师范院校而言,在获得公共财政与项目支持方面,需承受省市两级作用;并与研究型师范大学、涵盖教师教育的综合性大学以及同层次师范院校展开竞争;从长远来看,随着竞争中组织危机的逐渐显露和触发,大学也需制定出必要的实践管理战略[5]103。

(一)省级层面的外部竞争环境

随着院校规模的壮大,政府的资源压力相应增加。“尤其在现代,大学已经成为现代社会的‘轴心机构’,政府愈来愈趋向于运用政策、经费等手段影响大学的发展”[6]95。这种变革主要由政府来进行主导,院校为争取公共财政支持,会在组织层面做出战略调整,以对政策做出回应。“当高等教育进入大众化之后,由于高等教育及大学规模的庞大,其面临的环境与问题的复杂性使得大学改革趋于综合性、全面化,政府往往成为改革的启动者”[6]96。如2010年起,广东省提出“举全省之力,打造我国南方教育高地”。这被认为是广东教育改革发展的必然选择[7]。由此,这一政策导向引发省内各地方师范院校从自身实际出发去理解“高地”的内涵,积极出台配套的校级战略,以获取可能的发展机会。

由于政府在布局上的地理整体观与资源配置全局观,人口对基础教育师资的普遍需求及义务教育均衡发展的公平性要求,地方师范院校在同一省区的分布较为均匀,且同质化特征非常明显。具体而言,在办学目标、专业设置、人才培养等方面趋同,在省级教学科研项目的申报上雷同,在对政府资源的争夺、高层次人才的引进、社会资本的引入及就业市场的竞争显得非常激烈。

(二)地市级层面的外部竞争环境

地方师范院校大部分为省属或省市共建院校,离散分布在省内各个地区。虽然师范院校可贡献出地区发展所需的人才,但是对区域产业化拉动成效较弱,因此,易处于比较尴尬的发展境地,院校与所在地区的协调不可避免。由于每个城市的经济水平不一,对院校的支持程度差别较大,院校的变革也会产生差异。一类情况是自身实力较强,若其他较之发达城市有承接意向,则会造成这类院校以开设新校区或举办分校的形式迁移或出走,如效仿北京师范大学在珠海开办分校,由于此种变革对学术与市场竞争力要求较高,目前多停留在变革意愿层面。二是师范院校与本区域内其他理工类高校合并,或是自身的非师范专业占到了相当大的比例,形成一所新合并的或转型后的综合性大学,但依旧保留之前的教师教育部分,从形式上看,校名里“师范”二字已被剔除,冠名由某城市晋升为某省,教师教育无名而有实。如湘潭师范学院与湘潭工学院合并为“湖南科技大学”,或是仍旧保留城市冠名,如南通师范学院与南通医学院、南通工学院合并组建为“南通大学”。第三种情况则在保留“师范”校名的基础上,用更宽广地域冠名,如 湛江师范学院更名为“岭南师范学院”。

受外部环境的挑战,地方师范院校实行合并重组、更改校名、构筑合作联盟等一系列战略以突围,既反映出对竞争的焦虑,又表现出对资源的追逐。进一步而言,一方面社会和政府都对大学转型持有很高的期望,另一方面大学转型的成功又取决于社会转型和政府转型的成功[5]104。此外部环境也被学者称为是具有“不连续”等特征的“后现代组织范式”[8]55。这种环境压力客观上会使地方师范院校进行多种战略规划与选择。

二、地方师范院校的战略选择

与研究型大学、民办大学和新兴大学等相比,地方师范院校是文理科都比较齐全的教学服务型综合大学,主要依靠财政资助且办学历史相对较长。这种综合大学模式也被称为学术组织的战略选择模式之一[9]22。地方师范院校面临复杂的竞争压力:在学术领域,难以追赶上传统的研究型大学;在社会资本领域,捐赠团体认为其不足以充分体现资助价值,由此导致其只能获得相对较少的资源[9]26。概言之,其学术地位与经济地位明显不足,面临双重压力。另外,由于基础教育覆盖面广,对教师存在持续需求,地方师范院校具有不可或缺的社会存在价值。一定程度上而言,它们获得的社会机会是显而易见的,但是角色定位却非常模糊。这就是此类院校应进行战略变革的原因所在[9]26。

(一)基于组织角色的战略选择

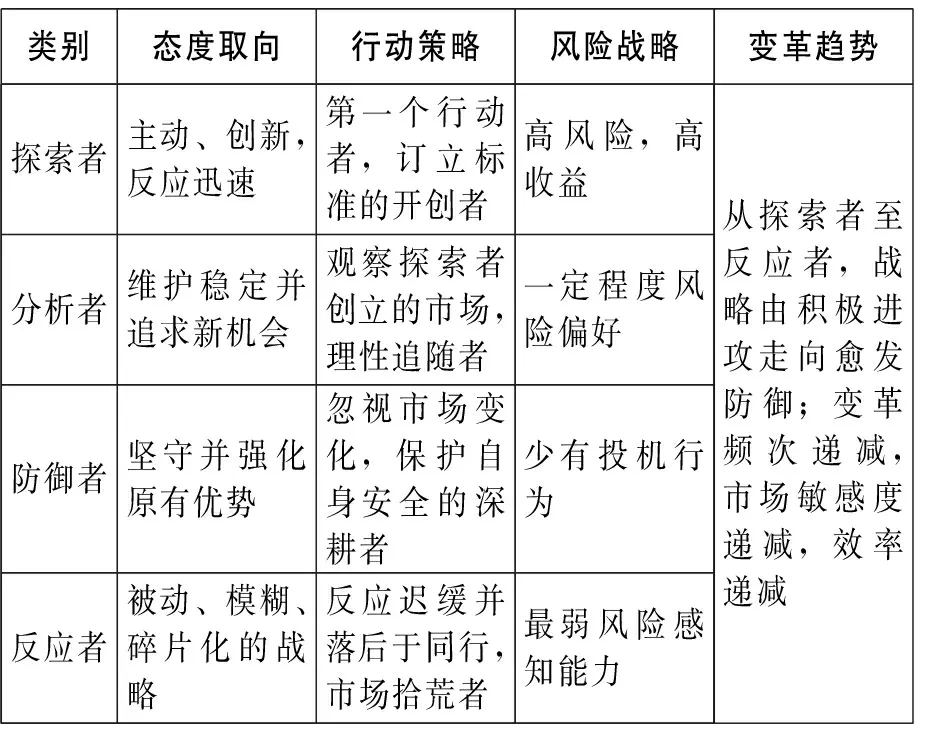

借鉴雷蒙德·迈尔斯(Raymond Miles)和查尔斯·斯诺(Charles Snow)的组织进入市场的战略姿态(组织定位或战略方式)分析框架,四种组织态度与行动策略(探索者、防御者、分析者与反应者)被应用于高等教育领域(见表1)[9]57-60,并可用于具体分析地方师范院校的角色认知与态度行为。

表1 大学四种组织战略变革方式

地方师范院校若采取探索者战略,表明其倾向于直面竞争并采取积极角逐行为,不会满足于学科现状,并会划拨资源用于支持与鼓励教学科研创新。比如:一是基于地域便利性及研究传统展开相关研究,如韩山师范学院建立潮汕文化研究基地,海南师范大学对热带地区海岸生态的研究等。其他组织想要进入这一研究领域,相对欠缺了先天条件或加高了后天研究的门槛。由此其具备领先优势。二是对研究型师范院校进行模仿,以在同质化的地方师范院校群体中突围。比如,某些地方师范院校复制并改造“未来教师空间站”,模仿这一以技术创新支撑学习革命的典型案例,并重点结合本区域较为落后的基础教育状况进行调整,由范本的国际化追求转为服务于农村教育实践的教师教育实验新系统。在省内外其他师范院校看来,仍多了可供借鉴的榜样。又例如,学界颇具影响力的“全国中小学教师专业发展状况调查和政策研究数据库”是由华东师范大学牵头开发的非常大型的数据库项目,对于地方师范院校而言,若借鉴取样方法,对某特定地理区域进行教师专业发展的调查研究与数据更新,这一实证研究将为本地区教育政策的制订提供必不可少的依据,增加院校在基础教育研究中的影响力并赢取声誉,并使得院校可能在公共资源争夺战中增加潜在胜算并脱颖而出。

当一些地方师范院校采取分析者战略时,其既想保留传统的基础教育人才市场占有率,又愿意创造性地输出新的人才类型以扩大学校的影响力。虽然时间与速度相较探索者滞后,其优势在于能吸取前人经验,并由此确立相对成熟的战略技术路线及采用较低的成本或达到较高的质量[9]59。例如,关注到国家对职业教育培养体系的重视,认识到拓宽人才培养口径的一个突破口便是职教师资的供给。2007年成立的重庆师范大学职教师资学院便是一个很好的案例,其已成为具有一定影响力的从事国家级、省级高职高专师资培训基地。又如在《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》明确提出要在创新人才培养模式的背景下,于2011年起,陆续有些省属地方师范院校抓住契机,着手自行摸索进行卓越教师培养体制改革。由于少有现成经验,不同院校自行创造了依托专业试点模式、学校层面综合开班模式以及混合模式,或平行运行多种模式。之后跟进的有些院校在经过比较研究之后,认为由综合开班转向依托专业试点走了弯路,遂直接依托专业培养卓越教师,改进了卓越教师培养的路径设计,节约了时间并提高了效率。

某些地方师范院校采用防御者战略,一是意识到所获资源与研究型师范院校差距甚大,有必要审视自身,确立为低风险的保守战略;二是认为应立足自身,回归到本科教育的宗旨,立足于师范生教学技能的培养,输出可直接适应与引领基础教育发展的人才,实施差异化的竞争策略,以此获得社会声誉并区别于承担研究生教育的使命。在研究型师范院校教育科学学院本科生培养逐渐空心化或遭到削减的背景下,部分地方师范院校并没有照搬或效仿此种做法,反而采取更为积极的变革措施,如扩招小学教育专业,精准对接小学对专门师资的需求,以更充分的准备与更好的服务赢得就业市场的青睐,同时也推动了教育科学学院的发展。如岭南师范学院与台湾师范大学等联合培养学前教育、特殊教育师资,高起点培养此类专业的师范生,走出了一条具有自身特色并广受好评的人才培养路径。“之所以这么做,是因为他们坚信会有好的结果。”[9]58其感知到这种战略能够产生有益的竞争结果,会强化院校行为,也反映了对消费者的尊重(学生与家长对就业存在期待)[9]27,并逐渐铸就具有市场号召力的品牌专业。

反应者战略属于较低层次的被动战略。举例而言,省市级的教育学院越发处于师资培训的边缘化状态,其原有市场份额已大体被师范院校的继续教育学院所蚕食,只能寻求合并或改制以谋发展。如安徽教育学院更名为合肥师范学院,是在全国教育学院系统内较早改制的院校。

(二)基于与组织关系的战略选择

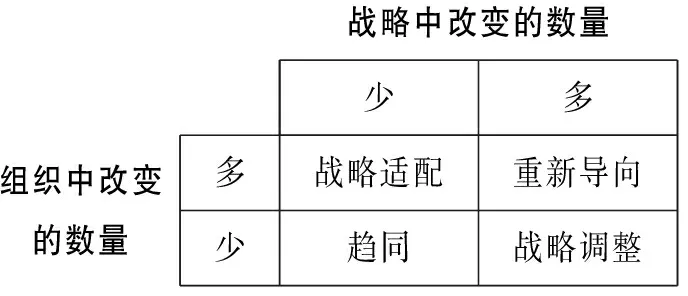

上述基于组织角色的变革模型强调地方师范院校从组织自身出发进行自我认知与定位,主要关注组织主体的战略实施与变革路径选择,具备单向性特征。与此不同的是,克里斯托弗·G·沃利,戴维·E·海池因与沃尔特·L·罗斯参照图施曼等提出的战略变革模型,从组织与战略两个集合所含元素的数量(动态改变的数量或指数)加以比较与对应,是基于对组织与战略关系矩阵的假设,以更为综合化的视角来描述变革。其细分为四种战略变革类型(见表2):重新导向、战略适配、战略调整(前三种被称为具有现代性的变革类型,本质上是战略的变革)及趋同(为传统的组织发展模式,本质上不是战略的变革)[10]103。

表2 战略变革的通用模型

趋同与重新导向是两种极端的情况。趋同是温和的变革过程,是组织既关注外部制度环境的合法性,又为了适应外部环境的要求而引发的一种制度反应[11]。其变革的波段平缓,更多的是追求制度化,以固化组织与战略的联结,或使得之前的变革缓冲、着陆及更有机地融合,并理顺运行机制,是一种非常普遍的组织增值与日常改善[10]104-105。重新导向则指的是战略和组织在较短时间内做出较大变革[10]104。例如:2000年茂名教育学院与广东石油化工高等专科学校合并升格为广东省属本科院校——茂名学院,并设理学院、体育学系等教师教育相关机构,服务于本地区的基础教育所需。2010年再次更名为广东石油化工学院,战略上整合并加强了石油、机械、化工、电器等工科类专业建设,并将以工为主,石油化工特色鲜明定位为办学核心竞争力。虽保留了一些师范类院系设置,但并未在战略中得以凸显,产生了较为激烈的变革。

战略调整与战略适配则是位于中间层次的变革水平。战略调整指的是在院校少有大变动的情况下,或仅在原有院校整体结构基础上衍生出亚组织,而战略产生较大改变,如推出新的专业,或争取到硕士点。在地方师范院校最为突出的一个例子,便是设置教师教育学院(或教育研究院)风潮,专注于教师教育理论、课程、学科发展等研究,区别于以教学为主的教育科学学院。尽管院校实施了新的教育发展战略,需要重新赋予教师教育学院这类亚组织以权限,但是由于新的亚组织人员可在教育学原班人马中进行抽调,且教育研究的工作方式是在原教育科学学院研究领域的交叉重叠或开拓深化,在研究方向上会顺应与继承原有优势,因而事实上,组织中的变化数量相对较少。战略适配指的是组织产生较大的变化时,某个特定的战略实施方法发生较大改变[10]105。例如,地方师范院校由于规模扩增与校区分立,流程再造的组织管理方式得到推崇,院校需要转变为具有即时性、集成性、信息化特征并追求全局最优的过程型组织结构[12]。

三、地方师范大学战略分化的动因

面对外部竞争压力,我国地方师范院校由于对预期战略角色定位存在差别,大学组织与战略的联合强度不一,造成地方师范院校变革程度存在差异,总体而言,其存在变革异质与战略分化的特点。既存在主动性(组织扩容)、适应性(组织发展)及被动性(组织生存)的变革方式;或者在挑战与机遇并存的状况中,存在投机、追随、调整或抵制的行动策略之差;同一竞争环境中,也有激进、温和或迟钝的不同反应。地方师范院校战略分化的主要动因如下:

(一)地方政府资源补偿机制的影响

若省级资源对区域内研究型师范院校予以倾斜以及对其他同类型地方师范院校实行均分,尽管地方师范院校在此级支持中并不占优,但若在其所处地区得到优先扶持,例如地方政府在高度依赖土地财政的时局下仍预留或划拨土地以支持院校规模化发展,或出台措施激励相关大学合并以整合高教资源,则师范院校可能会调整教师教育人才培养战略以协助本地区基础教育水平提升,或向综合化转型以满足本地区的产业升级需求,实现共赢。如2015年淮阴师范学院与淮阴工学院合并成淮安大学,符合其多年来建成地方综合性大学的转型战略。地区资源补偿机制的健全以利益相关者诉求得到合理满足为基础,并会促进院校进行创新性变革。然而,若地方师范院校需要借力于地方政府支持去谋求转型的预期遭到忽视或打压,与区位城市的潜在联盟关系则可能遭到一定程度的瓦解,其组织目标将朝着开放式的方向发展。如很有可能在校名中“去地方化”,更倾向于在新校名中直观展现为某省院校,以在全国性的招生与招聘中获取影响力。

(二)对教师教育市场的认知水平不同

地方师范院校对这一市场的判断会造成不同的战略选择。若其预判是买方市场,师范生供给过剩,或本校师范生在就业市场中处于不友好的环境中(如本地区较好的中小学都宁愿招聘外地研究型院校的师范生),在此条件下,地方师范院校便不再扩增师范生数量而是去提升非师范专业的比例;或主动寻求与其他大学进行学科整合,“专业设置的变动是大学学术组织变革的重要组成部分”[13];或谋求改名以增强综合性等。院校由此改变战略导向,适应并紧跟市场变化。然而,若有的地方师范院校认为教师教育市场萎靡只是一时状况,逐渐宽松的人口政策会对这一市场形成长期利好,则其可能保持原定战略,鲜有做出变革。

(三)对外部环境承压力存在区别

高等教育处于全球化竞争之中,其未来发展图景难以把握,地方师范院校也不能清晰确定自身在这一大环境中的发展方向。由于组织目标的模糊性,使得其需要应对来自环境的不确定性变革压力[8]61。管理环境不确定性有两种主要策略:联结——调整组织各部分以适应外界环境,缓冲——组织各部分屏蔽环境影响从而避免变革[8]62。前者例如与政府部门、中小学形成人才培养合作共同体以强化师范生培养过程中的社会性,以联盟形式增强可持续发展预期;后者如在组织面临危机时,因为前景难以预判,着重维持院校的稳定性并予以观望。梅兹娜(Meznar)等人认为,高压时期或实力雄厚的组织会倾向于采取缓冲策略[8]62,但对于教学服务型的地方师范院校而言,“变革能力就是一种竞争优势”[10]22,所以此种孤立行为并不一定是低风险的选择,因愈发削弱与外部环境的联系且内部制度过于刚性,僵化的组织结构将阻碍院校的长远发展。

(四)对变革的心理认同具有差别

校长及学科带头人等岗位的新上任者对组织做出调整——对学科专业、人才引进、校名标识、研究生教育等进行重新规划,变革可能会遭遇相应阻力。如由研究型师范院校调入的新校长希冀在短期内为新组织争取到硕士学位授予点,首先会在教师中实施较为严苛的科研评价制度以及大力鼓励从事科研,但由于多数教师之前已形成将精力放在教学上的“同质性群体”[14]134,因而阻力较大。另一方面,组织的发展得益于有些成员做了比他们的社会圈子对他们的要求和期望更多的事情[15]。在有些成员受到了科研机制的正向激励,或逐渐认同组织变革在个人发展领域的重要作用[16],群体中易变的意见多起来[14]124,在一定程度上阻力减少,变革由此变得相对顺畅。

综合来看,地方师范院校作为资源获得能力较弱的大学组织,对政府资源的依赖较强。由于各省份或地区具有不同的治理风格及支持力度,会使得院校采取相异的应对方式[17]。因为战略实施离不开有效调配资源,也就意味着院校资源的充分供给和合理配置是战略运营常态化的基本保障[18]。另一方面,地方师范院校处于坚持师范特色与转向综合化办学的博弈中,变革本身的复杂性及两难选择也使得现实与预期存在差异。尤为重要的是,战略缘于变化与危机,大学需关注环境的变化并积极做出反应,从而制定出适合自身的战略规划[19]。

参考文献:

[1]王建华.影响教育转型的外部因素[J].大学教育科学,2011(2):27.

[2]张勇军.地方高等师范院校综合化发展研究[D].上海:华东师范大学,2012:8.

[3]E·马克·汉森.教育管理与组织行为[M].冯大鸣,译.上海:上海教育出版社,2005:389-392.

[4]周光礼,黄容霞,郝瑜.大学组织变革研究及其新进展[J].高等工程教育研究,2012(4):68.

[5]王建华.大学转型的解释框架[J].中国地质大学学报(社会科学版),2011(1):103-104.

[6]胡建华.变革的逻辑:大学自治与政府统治的角力:20世纪90年代以来的日本大学改革[J].高等教育研究,2014(3):95-96.

[7]卢晓中.区域教育发展的一种战略选择:对南方教育高地的若干认识[J].高教探索,2012(4):5.

[8]伊恩·帕尔默,理查德·邓福德,吉布·埃金.组织变革管理[M].2版.金永红,奚玉芹,译.北京:中国人民大学出版社,2009.

[9]丹尼尔·若雷,赫伯特·谢尔曼.从战略到变革:高校战略规划实施[M].周艳,赵炬明,译.南宁:广西师范大学出版社,2006.

[10]克里斯托弗·G·沃利,戴维·E·海池因,沃尔特·L·罗斯.佩珀代因商学院战略变革课:组织发展如何创造可持续竞争优势[M].冯怡,译.北京:中国青年出版社,2013.

[11]吴慧平.大学组织变革趋同的社会学思考[J].高教探索,2007(2):28.

[12]孙荣,陈莹.高校行政流程再造:内涵、路径与影响因素[J].高等教育研究,2012(9):30-31.

[13]唐玉光 ,潘奇.大学学术组织变革的学科逻辑[J].教育发展研究,2010(19):9.

[14]古斯塔夫·勒庞.乌合之众:大众心理研究[M].冯克利,译.北京:中央编译出版社,2004.

[15]弗洛里安·兹纳涅茨基.知识人的社会角色[M].郏斌祥,译;郑也夫,校.南京:译林出版社,2000:102.

[16]包正委,董玉琦.发达国家高校教师发展的模式演进探析[J].外国教育研究,2014(5):76.

[17]黄容霞.全球化时代的大学变革(1980—2010年):组织转型的制度根源[D].武汉:华中科技大学,2012:113.

[18]陈涛.论大学发展战略的实施策略[J].高等理科教育,2013,111(5):12.

[19]李雄鹰.美国大学战略管理发展及启示:读《大学战略与规划:美国高等教育管理革命》[J].高等理科教育,2011,99(5):74.

(责任编辑李世萍)

Organizational Change:the Strategic Options in Local Normal Universities

FANDong-qing

(School of Educational Science,Nanjing Normal University,Nanjing,210097,China)

Abstract:In a highly competitive higher education environment,change in local normal universities is not only emerged with isomorphism characteristics to adapt to the external environment,but also the strategic differentiation trend in order to achieve organizational objectives.The organizational change models can offer a reference way to analyze the causes of differential transition in local normal universities and the research has practical significance.

Key words:local normal universities;government;change;strategic differentiation

收稿日期2015-06-20

作者简介范冬清(1982-)女,湖南邵阳人,博士研究生,主要从事高等教育管理研究.

中图分类号G647

文献标识码A

资助项目2012年度国家社科基金项目“完善中国特色现代大学制度研究”(项目编号:12CGL090).