河南传统村落的空间分布及其影响因素

刘先辉

(河南科技大学 法学院,河南 洛阳 471023)

【河洛文化】

河南传统村落的空间分布及其影响因素

刘先辉

(河南科技大学 法学院,河南 洛阳 471023)

摘要:传统村落是指拥有物质形态和非物质形态文化遗产,具有多重价值的村落。目前国家公布保护名录中的河南传统村落,在空间分布上呈现出整体分散局部聚居、丘陵多山地平原少等特点。这些特点主要受到自然环境要素、农业发展状况、历史文化沉淀与人口分布格局等因素的影响。

关键词:传统村落;空间分布;农村建设;农业文明保护

传统村落是中国数千年悠久历史的见证者,是农耕社会不可再生的文化遗产,承载着中华文明的精华;它又是维系华夏子孙文化认同的纽带,凝聚着中华民族的精神传承。在文化强国的大背景下,近年来,国家相继出台了多项政策以加强对这一文明载体的保护。河南作为中华文明的重要发源地,曾长期是中国的政治、经济与文化中心,孕育了多姿多彩的传统村落。本文以国家以及河南省公布的传统村落保护名录为基础,解析河南传统村落的分布特征、影响因素,以期促进其整体、系统性保护。

一、河南传统村落现状

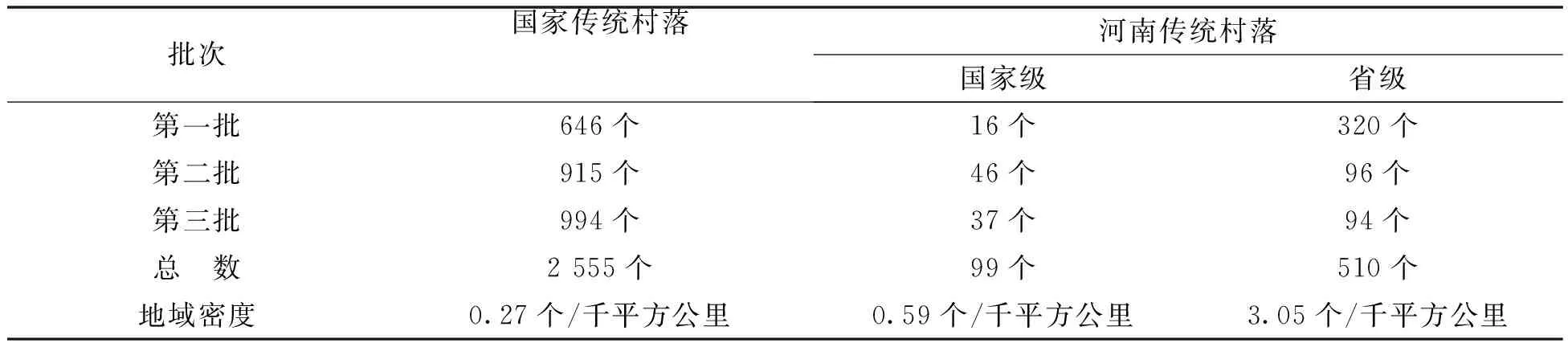

自2012年12月起,国家住建部、文化部、财政部等部门分三批公布了2 555个国家级传统村落,其中河南99个,约占总数的3.87%;地域密度0.59个/千平方公里,略高于全国平均水平。绝对数量上,河南省传统村落远低于贵州、云南、山西、福建等省份,因省域面积较小,故地域密度也稍高。河南省住建厅、文化厅、文物局、省财政厅等部门也分三批公布了本省传统村落名录,共计510个*包括国家住房与建设部、文化部、财政部与国家文物局等单位公布的国家级传统村落。,平均每个省辖市28.3个*河南现有郑州、开封、洛阳、平顶山、安阳、鹤壁、新乡、焦作、濮阳、许昌、漯河、三门峡、商丘、驻马店、周口、南阳、信阳和济源等18个省辖市。省域面积按河南省人民政府网站公布的16.7万平方公里计算。。国家及省级传统村落各批次数量及地域密度详见表1。

表1 国家传统村落与河南传统村落

二、河南传统村落空间分布及特征

(一)河南传统村落的空间分布结构

1.市际分布。就市际分布而言,河南传统村落分布极不均衡。平顶山市以总数117个遥遥领

先于其他省辖市,占全省总数的22.94%。排名平顶山市之后达到或超过10个的有12个地市,而开封市、驻马店市、濮阳市与漯河市的传统村落数量都不足10个,济源市至今还没有官方认定的传统村落。

从地域密度来看,河南传统村落为3.05个/千平方公里。鹤壁市与平顶山市因传统村落数量较多、市域面积不大,分别以每千平方公里20.16个、14.84个居于前两名;焦作市以每千平方公里6.38个位居第三;信阳市、安阳市、三门峡市也超过了省平均密度;其余12个省辖市的地域密度均低于全省平均水平,开封市、驻马店市地域密度甚至不足每千平方公里1个(见表2)。

表2 河南传统村落数量及地域密度

注:各省辖市面积来自人民政府网站。

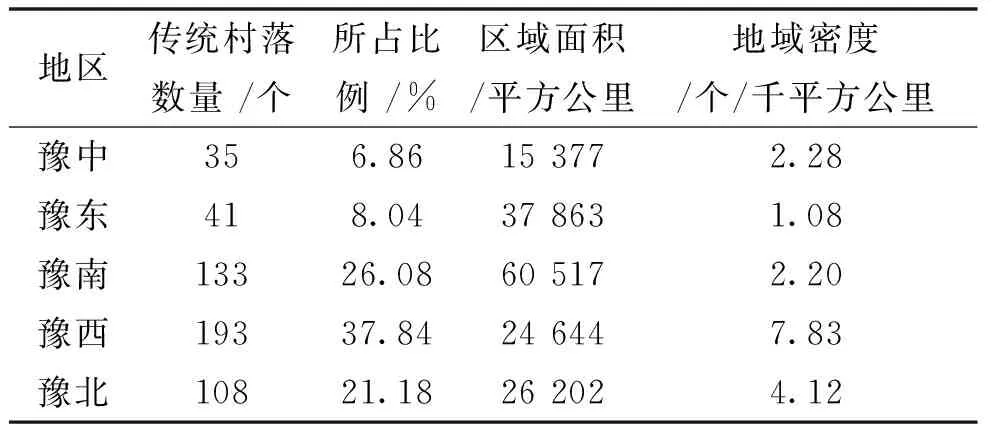

2.区际分布。按照传统上对河南的区域划分,河南可分为5个区域,即豫北地区(新乡、安阳、焦作、鹤壁、济源、濮阳6市)、豫西地区(洛阳、三门峡、平顶山3市)、豫南地区(信阳、南阳、驻马店3市)、豫中地区(郑州、许昌、漯河3市)、豫东地区(开封、商丘、周口3市)。在这5个区域中,传统村落数量也不相同(见表3)。

表3 河南传统村落区域数量及密度

由表3可知,河南传统村落数量区域分布并不均衡。豫西和豫南地区集中了全省将近三分之二的传统村落(共计326个,占全省总数的63.92%)。其中豫西地区193个排名第一,占全省的37.84%,地域密度全省最高;豫南地区133个紧随其后,占全省总数的26.08%,地域密度较低。虽然豫北地区数量不多(108个),但地域密度仅次于豫西地区,说明该地区传统村落分布较集中。分布数量最少的是豫中地区,仅35个,地域密度却为每千平方公里2.28个,这与该地区面积不大关系密切。值得注意的是豫东地区,该区域数量41个(仅高于豫中地区),因面积较大,地域密度为每千平方公里1.08个,在全省居于末位。

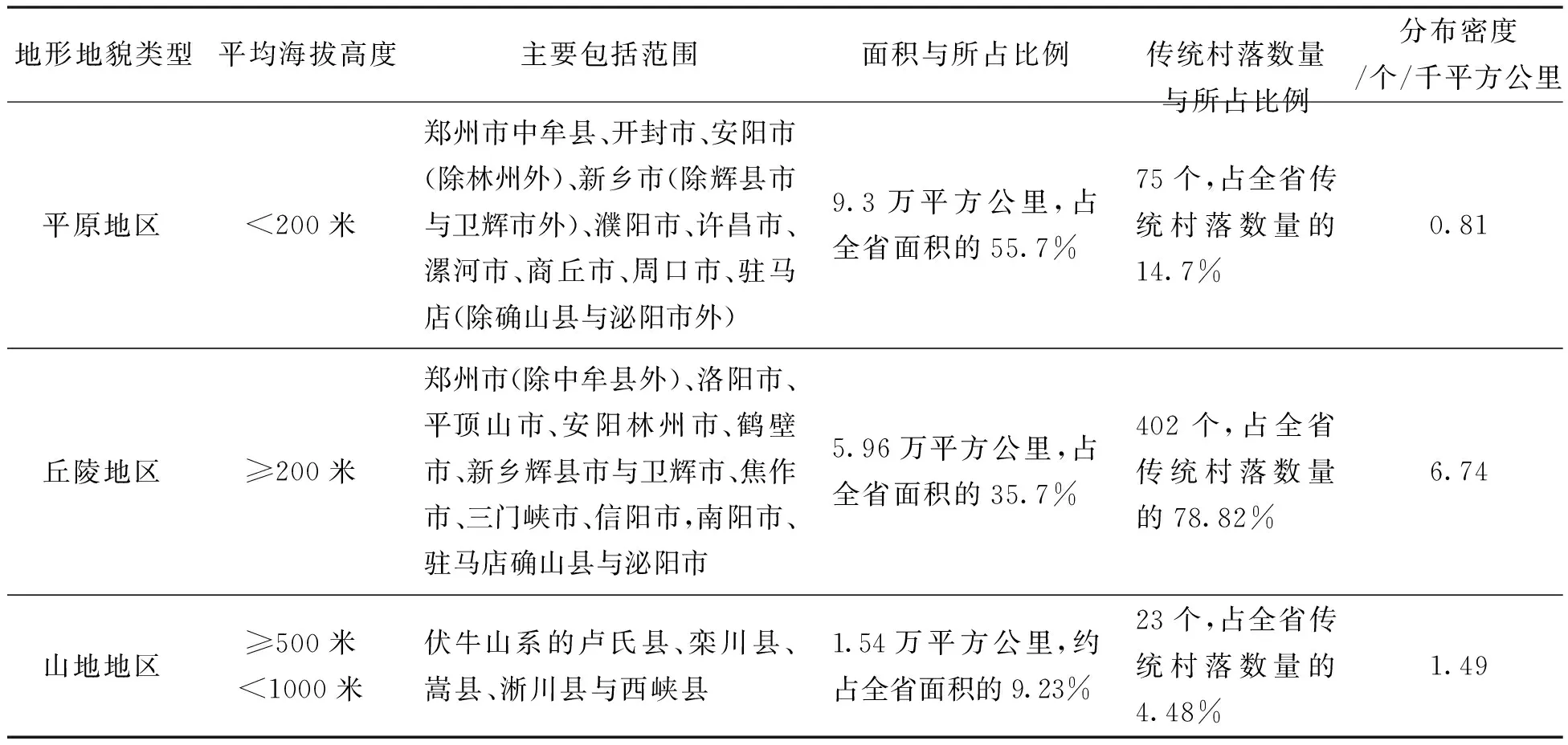

3.地形地貌分布。河南地势西高东低,北、西、南三面有太行山、伏牛山、桐柏山、大别山沿省界呈半环形分布,中东部为黄淮海冲积平原。将地形地貌划分标准与本省行政区域划分相结合,河南可以分为平原地区、丘陵地区与山地地区,不同地形地貌传统村落分布情况详见表4。

表4 不同地形地貌传统村落数量及密度

注:地理学上海拔低于200米的区域属于平原,200—500米的属于丘陵,超过500米的属于山地。

由表4可以看出,丘陵地区传统村落数为402个,远远高于平原地区(75个)与山地地区(23个);丘陵地区传统村落分布密度为6.74个/千平方公里,也远远高于平原地区和山地地区。

(二)河南省传统村落分布特征

1.整体分散、局部聚集。就市域而言,全省510个传统村落广泛分布于全省17个省辖市中。平顶山市最多(117个,占22.9%),市域密度14.84个/千平方公里。其次是信阳市85个,地域密度4.49个/千平方公里。鹤壁市44个,但地域密度最高(20.166个/千平方公里)。上述三市传统村落分布相对聚集;其余省辖市中有12个地域密度低于平均值,其中开封、新乡、濮阳、漯河、南阳、商丘、周口、驻马店和济源低于2个/千平方公里,传统村落较为分散。

就区域而言,豫西地区绝对数量与地域密度均居首位,是传统村落的聚集区。其次是豫南地区。而豫东地区与豫中传统村落数量不多,地域密度较小,分布较为分散。

2.丘陵地区多、山地与平原少。丘陵地区约占全省面积的1/3,集中着全省将近4/5的传统村落(402个,占总数的78.82%);平原地区虽占全省面积的一半以上,但是传统村落仅有75个,仅占总数的14.7%,地域密度0.81个/千平方公里,在三种地形地貌中最低;虽然山地地区传统村落数量最少(23个,占总数的4.48%),但是地域密度高于平原地区。

三、河南传统村落空间分布的影响因素

(一)自然环境要素的影响

自然环境要素是传统村落产生的前提。大多数河南传统村落选址之时,“即与天人合一的儒家理念和和谐共生的朴素自然意识有着密切的关系”[1]:一般择高处、近水源,背山面水并有广阔的自然腹地;空间布局契合山形水势,道路街巷随地形或者水渠曲直而赋形,房屋建筑沿地势高低而组合。水、空气、土地等自然要素虽彼此独立,但通过能量传递相互联系构成环境整体,为传统村落提供了物质基础。

河南西部、西南部的小秦岭、伏牛山、崤山等属于秦岭余脉,南部的大别山、桐柏山与西北部的太行山,多个山峰海拔超过1 500米,构成了与陕西、山西、湖北、安徽等省的天然分界线。行政区划上的卢氏、栾川、嵩县、淅川与西峡等县,平均海拔超过500米。这些山地是淮河、洛河等河流的发源地或流经地,森林覆盖率高,海拔较高,但土地面积较少,农业生产并不发达,并不是传统村落的主要聚集区。但是,“由于山地地区交通不便,自给自足的小农经济一旦确立,传统村落便能得到较好的保存”[2],所以,山地地区传统村落数量虽然不多,但地域密度并非最低。

河南境内的太行山、秦岭与大别山是中国地形地貌第二阶梯和第三阶梯的天然分界线,两阶梯之间存在着相当面积的丘陵地区。丘陵地区海拔适中,适合人类生存;河水水流平缓,分布有洛河、伊河、沙颍河、汝河、白河、丹江、卫河、淇河等多条河流,分属黄河、淮河、长江、海河水系,为发展农业灌溉提供了良好的条件;河流两岸土地肥沃,利于开展农业生产;森林覆盖率较高,与农业发展相得益彰;地形的多样性增强了抵御自然灾害的能力。在以上自然因素的共同作用下,传统村落数量最多、地域密度最大也就顺理成章。

河南省境的平原属于华北平原的一部分,海拔较低,大部分地处暖温带,以大陆性季风气候为主,适宜人类生存;这些平原大多是黄河、淮河冲积而形成,沉积泥沙土质肥沃,不含盐碱性,有利于农作物生长,极易开展农业生产;虽然森林覆盖率不高,但不致对农业造成决定影响。平原地区的传统村落数量不但明显少于丘陵地区,而且地域密度也低于山地地区。究其原因,主要在于自然灾害带来的影响:历史上黄河多次改道与极端旱涝天气较多,导致黄淮海冲积平原居住场所发生变更,人口数量发生变化,传统村落数量与分布密度自然低于丘陵地区[3]。

(二)农业发展水平的影响

农业发展水平是影响传统村落的物质因素。传统村落形成之初,除了与自然要素紧密结合外,地域农业发展状况也是重要影响因素。传统村落源于农耕社会,在中国古代,“农业发展直接关系社会经济状况,拥有较好的农业生产条件非常重要”[4],凡是日照时间长、耕地条件好、能够抵御自然灾害的区域,农业发展水平就较高,经济相对繁荣,传统村落一般分布较多。例如豫西地区的平顶山市和豫北地区的鹤壁市,处于华北大平原的边缘地带,无霜期较长,耕地条件好,间歇分布的丘陵与交错的河流为发展农业生产提供了良好的外部条件,传统村落总体数量与地域密度在河南处于领先位置;相反,山地地区海拔较高、土地贫瘠,不利于开展农业生产,所以经济相对落后,传统村落数量较少。

随着时代变迁,农业文明逐渐被工业文明取代,传统农业生产方式被机械化大生产取代,经济发展状况不再取决于农业生产,而是取决于工业化水平。在工业化过程中,基本农业生产资料被占用,从事农业的劳动力转向工厂,农业在经济总量中所占的比重不断减少,传统村落存续的物质因素——农业发展水平裹足不前,传统村落走向衰败似乎不可避免。

建立在对农业文明、工业文明超越与反思基础上的生态文明,给传统村落保护带来了转机。生态文明强调“自然、经济、社会”全面发展的绿色建构,强调人与自然之间和谐相处,经济发展与环境保护协调发展。“传统村落作为环境要素之一,与社会经济发展并不矛盾”[5],在保护传统村落诸要素不被破坏的前提下,完全可以通过农业产业结构升级、服务业发展、村民综合素质提高等方式,促进传统村落的保护与发展。

(三)历史文化积淀的影响

历史文化沉淀是传统村落的灵魂。以河南为主体的中原地区,曾经长期是中国农耕社会的政治、经济与文化中心,有大量的历史文化沉淀。这些沉淀“赋予传统村落传奇色彩,使得它们具有灵魂而延续至今”[6]。根据历史文化沉淀类型的不同,传统村落形成原因可以分为以下几个方面。第一,历史人物、事件的影响。一些传统村落与历史人物、事件有密切关系,是社会重要事件的 “活化石”。例如新乡市封丘县陈桥驿村,宋朝开国皇帝赵匡胤在此地发动兵变,开启了宋王朝300余年的统治。该村当时担负着北宋朝廷政令、军事情报传递任务,随着往来客人日益增多,该镇市场贸易日趋兴旺,一直持续到清末民初。第二,传统观念、习俗的感染。例如,平顶山市宝丰县杨庄镇马街村是豫西伏牛山脉下的一个小集镇,自元代以来,每逢正月十三这一天,全国各地的说唱艺人负鼓携琴自发汇聚到这里,众多百姓到会听书,即使是遇到战争、灾害的年景也从未间断。在这里正月十三成为中国曲艺界的行当盛会和传统节日。第三,特定地域环境、历史背景的演变。例如三门峡市陕县西张村镇庙上村的地坑院,除了冬暖夏凉之外,还抗震、防风、清静,是当代人感知古代乡村生活的“博物馆”。第四,建筑、绘画、雕塑等乡土文化的作用。例如南阳市内乡县乍曲乡吴垭村现存石头房200余间,依山势而建,错落有致,从基石到屋顶,全由青石垒砌。村内到处都是石板桥、石台阶、石楼门、石院墙、石厕所、石磨房、石畜圈、石窑、石井、石盆、石槽、石桌、石凳。这里的50多户居民,至今很多生活用品和劳动工具还是石头做的。正如冯骥才先生所说:“传统村落是中华民族宝贵的历史遗产,是一个文化容器,是物质和非物质文化遗产的综合体。”[7]

(四)人口分布格局的影响

人口是传统村落的主体,其分布格局与传统村落分布息息相关。传统村落根植于农耕社会,与农业生产紧密相关,而人口是农业生产的关键因素。从事农业生产人口多的区域,传统村落就密集,反之传统村落数量就少。

河南人口数量长期稳居全国首位,从事农业的人口众多。但是自改革开放以来,“随着农村经济市场化和工业化、城镇化的纵深推进,乡土中国正由‘全耕社会’向‘半耕社会’演进,转型期的农村经济社会形态和结构及人们的社会心理和价值观念正在发生深刻而复杂的变化”[8],河南城镇化率已经由2006年的32.5%提高到2014年的45.2%。生活在农村、从事农业生产不再是人们的首选,传统村落面临着巨大危机。例如洛阳市新安县铁门镇土古洞村是河南省第二批传统村落,村落旧址位于一条长约千米的狭长沟内,每所宅院背靠崖头挖土窑洞,窑洞前是南北对称的厢房,房屋墙体由土坯、石头或青砖砌成,极具豫西特色。但是随着村集体经济发展,富裕起来的人们大多搬出原村旧址另建新村,原村落逐渐衰败。

河南虽然是中华文明的重要发源地,但是传统村落数量在全国所占比例不高。就本省省域范围内而言,河南传统村落呈现整体分散局部聚居、丘陵多山地平原少等特点。在空间分布上,河南传统村落主要受自然环境要素、农业发展状况、历史文化沉淀与人口分布格局等因素的影响。在追求“看得见山、望得见水、记得住乡愁”的生态文明社会,应当充分考虑传统村落空间分布特点与影响因素,加强对它的保护。

参考文献:

[1]周建平.中国传统村落:保护与发展[M].北京:中国建筑工业出版社,2014:7.

[2]吴慧敏.豫西山地传统聚落及建筑地域适应性研究——以河南省内乡县吴垭石头村为例[D].郑州:郑州大学,2013.

[3]苏新留.晚清以来黄河灾害对河南乡村环境的影响[J].中州学刊,2007(1):192-195.

[4]王 娟,王 军.中国古代农耕社会村落选址及其风水景观模式[J].西安建筑科技大学学报(社会科学版),2005(3):17-21.

[5]曾丽群:传统村落生态环境评价与保护发展研究——以广西钦州市大芦村为例[J].环境与可持续发展,2015(6):61-64.

[6]丹青.探索历史文化名村和传统村落保护与利用之路——以常州市焦溪古村落为例[J].中国文物科学研究,2015(3):15-20.

[7]冯骥才.传统村落的困境与出路——兼谈传统村落是另一类化产[J].民间文化论坛,2013(1):7-12.

[8]刘奇.农村社会转型与“三农”政策取向[J].中国农村经济,2007(4):4-11.

Spatial Distribution of Traditional Villages in Henan Province and the Influential Factors

LIU Xian-hui

(SchoolofLaw,HenanUniversityofScienceandTechnology,Luoyang471023China)

Abstract:The traditional village is the cultural heritage with material and non-material cultural heritage, and the village with multiple values. At present, the traditional villages in Henan province on the protection list published officially are characterized by overall decentralization and local centralization, and more of them are in hills and fewer in plains. In the spatial distribution, the traditional villages in Henan province mainly have been influenced by the factors of natural environment, agricultural development, historical and cultural precipitation and population distribution.

Key words:traditional villages; spatial distribution; rural construction; protection of agricultural civilization

DOI:10.15926/j.cnki.hkdsk.2016.03.001

收稿日期:2015-12-12

基金项目:中国法学会规划课题(CLS2015D139);河南省教育厅人文社科项目(2016-GH-136);洛阳市社会科学规划项目(2015B052)

作者简介:刘先辉(1976— ),男,河南洛阳人,讲师,博士,主要从事环境法研究。

中图分类号:K928.5

文献标志码:A

文章编号:1672-3910(2016)03-0005-05