勘破媒介迷障

——皮埃尔·布尔迪厄传媒思想略论

张 斌

(上海大学 上海电影学院,上海 200444)

勘破媒介迷障

——皮埃尔·布尔迪厄传媒思想略论

张 斌

(上海大学上海电影学院,上海200444)

摘 要:法国社会学家皮埃尔·布尔迪厄(Pierre Bourdieu)生于1930年,2002年因病辞世。作为20世纪最重要的学者之一,他一生出版了40余本著作,发表了500余篇文章,创立了欧洲社会学研究中心,出版了自己的期刊,组织了自己的出版社,当选了法兰西学院院士,其研究领域极为宽泛,举凡哲学、语言、政治、社会、教育、新闻、体育、司法、文学、艺术等,皆留下了他路过的深深印记。社会科学文献索引(SSCI)统计显示,布尔迪厄自1990年代初期以来就已经是世界上著作被引用最频繁的学者。布尔迪厄的影响是全球性的,也是跨学科的,说他是跨界学人,真是恰如其分。另外,作为一个批判性的公共知识分子,在面对20世纪后期媒介权力急速扩张的现实时,布尔迪厄也以其一贯独特的方式展现了自己的媒介之思,用社会学的理论武器勘破重重媒介迷障,为媒介研究留下一份宝贵的理论遗产,并滋养出一种新的媒介研究范式,其影响正逐渐在媒介研究中扩散。

关键词:哲学;人类学;新闻场

一、从边缘到塔尖:布尔迪厄的学术之路

布尔迪厄的人生和学术生涯遵循了一条明确的向上流动的轨迹,从一个法国的社会与文化边缘子弟登上了法国知识金字塔的顶端:法兰西学院。1930年,布尔迪厄出生在法国西南部的一个小镇,其父是农民,后来成了一名乡村邮递员。按斯沃兹(Swartz)的说法,布尔迪厄的家庭是一个低层中产阶级家庭。[1]这样的家庭出身使布尔迪厄混合了农家男孩与小资产阶级家庭孩子的双重背景,用他自己的术语来说,就是提供了其性情发生的初步场所。布尔迪厄此后以对阿尔及利亚和贝恩农村的人类学研究为自己学术生涯的起点,并对教育社会学投入很大精力,始终坚持不懈地揭露社会世界中深藏的不平等权力关系,都与他的人生经历不无关系。1951年,布尔迪厄进入了法国培养知识精英的摇篮巴黎高等师范学院。从进入巴黎高师开始,布尔迪厄正式开始了学术生涯。如果我们将布尔迪厄的学术研究领域视为一张蛛网的话,那么这几个关键词也许可以化约地勾勒其学术研究的发展与转变。

(一)哲学训练

在巴黎高师,布尔迪厄主要接受的是哲学训练。在这里,布尔迪厄听过阿尔都塞的课,接触过马克思,与福柯、德里达、布东、拉杜里、德布雷是同学。系统完整的哲学训练使他获得了从事学术研究所必须的知识基础和思维能力。这种哲学熏陶在他之后的著作,如《马丁·海德格尔的政治本体论》和《帕斯卡尔式的沉思》中再次得到回响。

(二)人类学实践

法国的殖民战争让布尔迪厄来到了阿尔及利亚。当兵的经历让布尔迪厄认识到,纯粹的哲学思考解决不了现实的问题。他开始以人类学的田野调查方法对卡比尔的农村社会进行研究,并连续出版了多本研究阿尔及利亚社会的著作以及大量研究论文。这些田野研究锻炼了布尔迪厄的研究能力,深刻影响了他的理论研究取向,使他重视将细致的经验研究与理论建构紧密结合,并在他后来的一些著作中得到了鲜明的体现。

(三)社会学大成

1964年,布尔迪厄与帕斯隆发表了《继承人》一书,激烈批判法国大学以阶级为基础的文化和体制特点。此后,布尔迪厄和他的合作者建立了欧洲社会学研究中心,并在1975年创办了《社会科学研究行为》杂志,作为推行自己理论的学术阵地。此后,布尔迪厄和他的合作者发表了大量研究摄影、文学、博物馆、教育等方面的著作,声誉日隆。因区隔(1979)和《实践的逻辑》(1980)的出版,布尔迪厄毫无争议地成了法国社会学的领军人物,并继阿隆之后,获得法兰西学院唯一的社会学教授席位,学术生涯达到了顶峰。这位从边远乡村来到巴黎的子弟,通过漫长的学术之途,从哲学开始,以人类学亮相,终以社会学的名义登上了法国知识殿堂的金字塔尖。

(四)行动的公共知识分子

进入法兰西学院之后,布尔迪厄对法国社会的批判研究已经开始从对统治性群体和权力再生产机制的社会学研究转向了更广泛的社会空间,出版了具有集体性质的研究法国社会底层人民不幸生活图景的巨著《世界的重量 》,成为继萨特之后法国公共知识分子的领袖。由于布尔迪厄的社会学是在反对法国以媒介为导向的社会学方向上发展起来的,同时也由于他长期对知识分子角色的关注,加上法国20世纪90年代以来电视的强大影响力和越来越商业化的发展趋向——新出现的电视商业化改变了法国的社会关系,以至于不说到媒体就不能谈论这种情况[2]——都让媒体和新闻业成为了布尔迪厄后期研究关注的一个中心,并在1996年出版了《关于电视》一书,引发全球性反响。在生命的后期,布尔迪厄以各种方式对经济全球化以及其背后由媒体和知识界推动的新自由主义意识形态进行了批判与揭露,其主要文章汇集成《抵抗新自由主义入侵的言论》和《为了一个欧洲社会运动》两本小册子,嗣后合集成《遏制野火》出版。

二、关系性思维:布尔迪厄的理论之核

要理解布尔迪厄的社会学理论范式在媒介研究中的扩展及其基本的思维路径,首先应该了解他独特的认识论和方法论取向。这种取向从其学术生涯开始发展,并最终形成布尔迪厄社会学一条脉络贯通的基石。这一理论的核心即是其试图超越主客二元对立的关系性思维方式。

在布尔迪厄之前,社会学陷入了相互分离的两种理论路径中:一种注目于社会及其结构的内部关系层面;另一种聚焦于行动的个体与机构主体的层面。布尔迪厄将这两种路径称为“外部主义”和“内部主义”。[2]布尔迪厄认为这种二元对立对于建构一个总体性的社会现实图景是一种障碍,从而试图发展出一种中层理论来克服这“个人(主观主义)和社会(客观主义)之间的可笑对立”。这就是他所说的“关于实践的一般科学”,这一科学的核心是对社会学的认识论前提进行反思,这种反思的结果建立了一种关系性的认识论。

概言之,就是在一个系统,或一个社会空间与场域中,任一行动者或行动单元的行为逻辑与社会命运,并非仅仅是该行动者或行动单元自身导致的,而是在和别的行动者或行动单元的相互关系中得到界定的。在这种关系中,行动者或行动单元之间的关系既是一种个体关系,同时又构成了某一社会空间或场域。这些行动者是在由自己构成的社会空间中行动,所以行动者自身是社会化的,“个人的即是社会的”,是被结构所限定的客观化了主观;结构当然也就并非外在于行动者的全然客观的东西了,而是浸透了行动者日常生活实践的主观化了的客观。社会科学研究需要对客观生活(结构)和主观生活(个体)进行“双重聚焦”。他将自己的这种社会学方法称为“生成的结构主义”,是“结构的建构主义”或“建构的结构主义”。在布尔迪厄的主要理论工具中,像场域、惯习、性情这样的概念都是典型的关系性思考的表现。因此,在20世纪90年代,他又称自己的理论为“关系性的科学哲学”。这样,布尔迪厄就将客观主义和主观主义的分离进行了沟通,“超越了社会物理学与社会现象学之间的对立”。[3]布尔迪厄建构的关系“始终是竞争关系而不是合作关系,无意识的关系而不是有意识的关系,不平等的关系而不是平等的关系”。[4]在布尔迪厄那里,关系始终处于一种对“利益”的争夺中。

三、行动者的逻辑:布尔迪厄的传媒之思

一般人认为,布尔迪厄对传媒的思考似乎始于1996年出版的《关于电视》,然而仔细探究则并非如此,其对传播的思考最早可追溯到20世纪60年代,[5]并且与英国文化研究学派有过密切接触并对其发生了影响,但却最终与以结构主义和符号学为主要理论基础的文化研究分道扬镳。布尔迪厄的传媒思想主要体现在《语言与象征权力》、《关于电视》、《政治场、社会科学场和新闻场》、《遏制野火》等著作,以及其主编的《社会科学研究行为》杂志上有关传媒研究的专辑之中。下面简而论之。

(一)传播作为一种象征性权力与实践

布尔迪厄对传播的理解与美国行政功能学派迥异。他不是在具体功用层面理解传播,而是在抽象批判层面剖析传播。概言之,布尔迪厄认为,以语言为核心的传播是一种象征权力与象征实践。之所以是象征权力和实践,因为语言在社会生活的使用中,其应用策略和论述方式如何选择和形成都涉及到权力斗争和利益争夺。这一过程在社会斗争中发挥了“象征权力”的功能。这是一种“柔性”功能,具有极强的“掩饰性”,当其施展其影响时,总是呈现出一种自然化的以理服人的过程。这一过程,也就是一种象征性实践,是以语言为中介的中介化不断分化和再中介化的过程。布尔迪厄认为社会权力系统的结构和运作逻辑同文化再生产过程中的象征性结构和运作逻辑是同构的。其核心要义,则是柔性统治逻辑,也就是符号权力的运用。“统治要成为统治,必须首先被看作是非统治,……一切真正的政权,都是作为象征性权力而起作用的,他们很矛盾地在否认中确立自己的原则。”[6]语言与传播正是这样一种确立统治合法性的象征权力。而这种权力的正当化,实际上就是一种“圣化”或“祝圣”(consecration),而祝圣者和被祝圣者之间的关系相距越远,这种祝圣就越具有效力。换言之,当掌权者在行使权力时,越运用委婉的形式,越让被统治者感觉不到权力的运作,或者相反,让被统治者感受到当权者的恩泽广被,那么这样的政权运作就越具有合法性。因此,这种权力就从一种特定形式的权力形态变成了一般形态的权力,被布尔迪厄称为“建构社会现实的权力”。[7]

由上可见,布尔迪厄对传播是一种象征权力和实践的特殊理解,形成了一种更加抽象也更加深入地掌握具体传播行为和媒介逻辑的基础。而场域理论也是在这个基础上得到应用的。

(二)以资本竞逐场域:媒介场中行动者的实践逻辑

如评论者所言,“布尔迪厄对新闻场域的讨论,很大程度上只不过是他对其它文化生产分析的一种镜面反射而已”。[8]也就是说,布尔迪厄的传媒思想是其社会学思想在传媒领域的逻辑延伸。

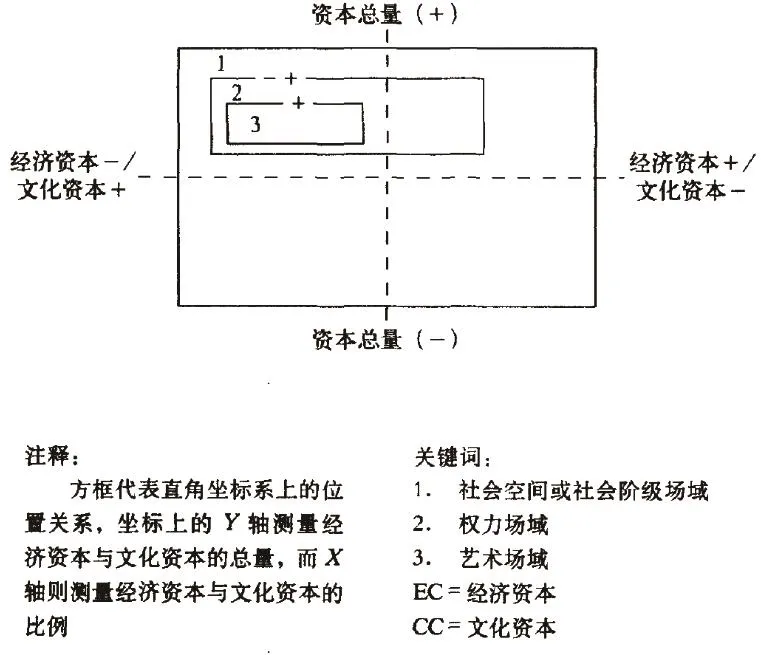

布尔迪厄认为,任何社会个体(行动者)都是在一定的社会空间(场域)中活动(实践)的,而社会个体据以行动的动力源自对场域中社会利益(其最高利益是对合法的权力形式的定义权,也就是统治利益)的争夺,而行动者相互争夺所凭借的资源则来自于各自所拥有的资本总量及其类型(经济资本、文化资本和社会资本,三者结合是象征资本或符号资本)之间的比率。布尔迪厄曾经提出过一个简约的公式来概括自己关于实践的理解:(惯习*资本)+场域=实践。[9]也就是说,社会个体在场域中的位置既是由资本所决定的,但又不是静态的,而是生成变动的。其相互关系可见图一来加以了解。[4]

在这样一个坐标图式中,社会空间(或社会阶级场域)围绕资本的总量轴(y)和资本类型轴(x)构成。在社会空间中,权力场域位于x轴上方,也就是拥有最大资本量的社会空间,同时其本身又依据经济资本和文化资本的两极分布情况而形成内在分化。艺术场域位于权力场域的左上角,这表明其具有客观的资本总量,但是,艺术场域中经济资本和文化资本的分布呈负比例关系,即文化资本在艺术场域中占绝对优势。因此,艺术场域在权力场域中是处于“被统治的地位”,但其在更大的社会空间场域中又居于“统治地位”,所以布尔迪厄说知识分子是“被统治的统治者”即是此意。而在艺术场域内部,同样存在着靠近经济一极和靠近文化一极的差异,前者构成更加商业化的艺术形式,属于“大规模生产场域”,而后者则构成给同行消费的艺术(为艺术者的艺术),属于“有限生产场域”,其区分的标准则是场域的自主程度。不同的场域就是这样根据各自与权力场域中相互对抗的两极的相应接近程度而分化。

新闻场,以及更广义的媒介场属于典型的“大规模生产场域”,更靠近商业极,因此其自主性也就比较低。布尔迪厄在对新闻场的探讨中,主要讨论的是“受市场压力的新闻场所施加的结构性影响是怎样程度不同地改变各场内部的实力对比关系,怎样影响人们在场内的所作所为和在场内所发生的一切,又怎样在这些表象极为不同的领域内产生极为相似的作用”。[10]场域分析的逻辑在这里是非常清楚的。新闻场虽然被视作一个独立的次场域,具有自己特殊的结构,但它在布尔迪厄眼中仍然处于文化生产场中,和其中别的场域之间形成了错综复杂的关系,并且正以强大的力量对其它场域施加影响。布尔迪厄对新闻场的分析就基于两个相互关系上:场域内部行动者的相互关系,和场域之间的相互关系。所以,布尔迪厄在《关于电视》一书中对此进行了详细分析。布尔迪厄认为,新闻场处于大规模生产场域中,严重依赖于外在力量(经济与政治),因此自主程度较低。而新闻场内的行动者的自主程度,则和新闻界的集中程度、所服务的机构在新闻场中的位置、记者在机构中的位置、记者独立的信息生产能力等相关。从这一场域分析视野出发,布尔迪厄分析了新闻场的基本结构,即新闻场受到以“收视率调查”为象征的商业逻辑直接和间接的控制,其控制力不断增加,并通过其场内行动者“知识分子记者”(即横跨新闻场与专业场,能在文化生产者和消费大众之间左右逢源的“舆论术士”)逐渐对整个文化生产场构成影响。这种影响的结果就是新闻场的自主性丧失反过来导致其它文化生产场自主逻辑的解体,新闻场因而在“收视率民主”这一口号下却失去了为民主服务的能力,成为象征暴力的工具,具有严重的消极社会政治后果。因此,电视新闻场需要改革以恢复其自主性并将其它场域行动者通过自主性获得的成果传递给受众。布尔迪厄在《关于电视》中展现出来的对于现代传媒挟舆论民主之力(以数理统计科学为名)行反民主象征暴力之实的分析,在他之前的研究中早有体现。①批判电视这种奇特的现象我们就容易理解了。正是因为作为研究者的布尔迪厄,以一种参与者的姿态将其研究对象对象化了,所以也就更加彰显出他所批判的电视传媒的种种问题,在一定的社会条件下可以得到逆转和解决。在这里,他在《关于电视》中对知识分子和电视传媒“互搭梯子”游戏中扮演的“特洛伊木马”角色的批评奇妙地形成了反转,他自身成了揭示电视传媒运作机制的“特洛伊木马”。当然,这个前提是布尔迪厄对于自己社会学家身份及其研究条件的清醒认知。

四、范式开启与多元对话:布尔迪厄传媒思想之后景

布尔迪厄生前对传媒的关注,前期主要集中在新闻记者在智识场域中的角色和地位,后期新闻记者和新闻业对政治和科学场的影响则被更加详细地讨论,并且逐渐提出了“新闻场”这一概念。虽然布尔迪厄后期社会学中新闻记者和新闻业开始逐渐成为关注的焦点,但传媒思想多是他1990年代在践行作为公共知识分子角色的过程中出现的。所以它们大

图1

另外,在《关于电视》中,布尔迪厄对电视新闻场域进行了详细的分析,提出了许多让人耳目一新的见解。比如他指出电视媒体对于独家新闻的激烈竞争不但没有带来新闻的多元化,最后反而以一种“你有我也有”的结果加剧了新闻的同质化;受制于电视传媒时空生产逻辑的谈话节目养了一批“快思手”,结果电视上的交流实际上成了“无交流的交流”;电视传媒强大的媒介权力对别的场域的自主性施加了极大的影响,“电视知识分子”大量出现成了其它文化场域中的“特洛伊木马”。这种悖论式表述正是关系性思维的结果,体现了布尔迪厄对于传媒所代表的象征性权力和实践给社会生活带来的符号暴力逻辑的清醒批判,确有振聋发聩之效,因而在全球引发讨论热潮。至于电视场与其它场之间的关系,布尔迪厄在《政治场、社会科学场和新闻场》一文中亦有更细致的讨论。

(三)在电视上批判电视:反思社会学的具身化

布尔迪厄认为社会学家从事的研究工作本身也是一种文化与符号生产活动,也具有构成象征权力和符号暴力的可能。要避免这种情况,就要对其社会学实践进行彻底“反思”(reflexivity),以及一种对有关社会的社会学之所以可能的社会历史条件的反思,因此他将其社会学称之为“反思社会学”。通过反思性揭露知识实践潜在的社会条件,我们就可以部分地免于意识形态的干预而进入对实际的社会生活更加客观的把握中。布尔迪厄在自己的学术研究中持续地实践了其倡导的社会学反思路径。《学术人》和《国家精英》就是非常典型的例子。他在就任法兰西学院院士时发表的演讲,也为其反思社会学提供了鲜明的注脚。[11]明乎此,布尔迪厄在电视上大力多是以通俗的形式为非专业的普通大众而写,较之其他社会场域的研究,布尔迪厄的媒介研究“缺乏深度的经验调查,其社会学分析也不够细腻,而且他对电视的批评集中在揭示电视媒体和经济权力的关系上,而相对忽略电视和政治场的纠葛”。[12]其他学者对此从不同层面亦有所批评讨论。另外,布尔迪厄在讨论新闻场的时候,更多地还是从结构层面着眼,而对行动者自身的性情分析基本是阙如的,因此也就没有很好地实现其场域理论分析的系统性和对个体与结构二分法的真正超越。

布尔迪厄生前虽提出了“新闻场域”的概念,但他未形成系统的媒介研究的范式框架。1998年,美国学者罗德尼·本森发表了《比较语境中的场域理论:媒介研究的新范式》一文,[13]明确将场域理论定义为媒介研究的一种新范式,标志着媒介研究场域范式的正式形成。本森在此文中从媒介场域范式对于英美媒介研究的主要价值;媒介场域范式研究的主要理论框架;媒介场域范式的个案实践;媒介场域范式与媒介研究中的文化的、技术的、政治经济的、霸权的和组织的范式相较而言的优势与问题等四个层面进行了论述,比较清晰地呈现了媒介场域范式的基本面貌,有力地推动了布尔迪厄传媒思想在媒介研究中的深入发展。本森和法国学者内维尔在2005年编辑出版了一本名为《布尔迪厄与新闻场域》的论文集,将法国和美国媒介研究的顶级学者(包括帕特里克·尚帕涅,多米尼克·马切蒂,朱莉安·杜瓦尔,艾瑞克·达拉斯,艾瑞克·内维尔,罗德尼·本森,丹尼尔·哈林,艾瑞克·克林伯格和迈克尔·舒德森等人)关于场域分析的文章,以及布尔迪厄的一篇文章编辑出版。这是在英语学界第一次大规模和集中性地译介和传播媒介研究场域范式,也是第一本以“新闻场域”为名的学术著作,真正开启了媒介场域范式的起航,并在与其他研究范式的多元对话中,为媒介研究提供了另一种路径选择,也为我们穿越媒介张开的种种权力迷障提供了强有力的理论工具。

注释:①如他和帕斯隆合写的《神话的社会学家和社会学家的神话》(1963)、以及《舆论术士》(1972)、《舆论是不存在的》(1973)、《民意调查:没有科学家的“科学”》(1985)等。

参考文献:

[1]David L.Swartz . Culture and Power:The Sociology of Pierre Bourdieu[M] . Chicago:The University of Chicago Press,1997:16.

[2]Rondney Benson and Eric Neveu . Bourdieu and Journalistic Field,[M] . Cambridge:Polity Press,2005:1,32.

[3]皮埃尔·布尔迪厄(法),华康德(美).邓正来校:《实践与反思——反思社会学导引》[M].李猛,李康,译.中央编译出版社,1998:1.

[4]戴维·斯沃兹(美).文化与权力:布尔迪厄的社会学[M].陶东风,译.上海译文出版社,2006:74,158.

[5]张斌.“显影”与“祛魅”——论布尔迪厄的媒介批评[J].现代传播,2015(9):21-26.

[6]高宣扬.布迪厄的社会理论[M].同济大学出版社,2004:191.

[7]Pierre Bourdieu . Language and Symbolic Power[M] . Cambridge:PolityPress,1991:166.

[8]Imre Szeman . Pierre Bourdieu On Television[J] . in Cultural Logic,1998,1(2):104.

[9]Pierre Bourdieu . Distinction:a social critique of the judgement of taste[M] . London:Routledge&Kegan,1984:101.

[10]皮埃尔·布尔迪厄(法).关于电视[M].许均,译.辽宁教育出版社,2000:82.

[11]Pierre Bourdieu . A Lecture on the Lecture, in In Other Words:Essays Towards a Reflexive Sociology[M] . Cambridge:Polity Press,1990:196.

[12]张意.拆解新闻场的七宝楼台:布尔迪厄的媒体批评[J]. 2008(4):83.

[13]Rodney Benson . Field theory in comparative context:A new paradigmfor media studies[M] . in Theory and Society(28),1998:463-498.

课题项目:本论文为上海市哲学社会科学青年项目“场域理论与媒介研究——兼论布尔迪厄的媒介批评”(批准号:2011EXW001)项目成果

中图分类号:G206.2

文献标志码:A

文章编号:1674-8883(2016)06-0011-04

作者简介:张斌,博士,上海大学上海电影学院副教授、硕士生导师。

——布尔迪厄对阿尔都塞主义的持久敌视

——现今布尔迪厄研究的焦点与反思*