清水江流域锦屏小江地区复合林业驱动下的商业移民与社会演变

朱晴晴*

(吉首大学 人类学与民族学研究所,湖南 吉首 416000)

清水江流域锦屏小江地区复合林业驱动下的商业移民与社会演变

朱晴晴*

(吉首大学 人类学与民族学研究所,湖南吉首416000)

摘要:随着清水江文书研究的深入,学者们开始注意到清水江林区内部其实还存在着经济活动上的地域差异。锦屏县小江地区的地理区位接近于清水江下游主航道,而该流域范围内地理结构又相对复杂多样,以至于这一地区发育起来的外向型经济是以复合林业产品的生产和中转外销为主。从事这样的产业,对外商业渠道的开通至关重要。移民在此可以找到广阔的生存发展空间,移民村落也最早在这一地区定型并壮大,使外来的客家人与当地的侗族形成了互补型的民族关系,共同推动着整个地区的社会演变。这些特点,都与清水江中上游以用材林为主的生产基地很不相同,但却是当时清水江流域社会经济飞速发展的有机构成部分,也是清水江文书研究中值得深入探讨的新内容。

关键词:复合林业; 商业移民; 社会演变

锦屏“小江”地区位于贵州黔东南锦屏县境内。小江又名“邛水”,或称“八卦河”“大步河”,是清水江的干流之一。作为一个地域概念,“小江”包括瓮寨、江西街、坪地、新寨、甘寨和皇封6个村落,即小江6村。其中,江西街是典型的商业移民村落,而其他五个村落则是“传统”的侗族村寨。

清初在小江地区流传有这样的歌谣:“小江河水长又长,山多田少不收粮。子孙代代当柴汉,不到五月就挖芒。”清代咸同以后此地流传的歌谣则为之一变:“小江是个好地方,林木满山好换粮。山山水水立成片,而今变成富贵乡。”这两首歌谣揭示出了小江地区自清代以来所发生的翻天覆地的社会演变,显示出两种社会形态的巨大差异,即由自产自销的社区直接演变为商品集散地。卖柴是小江地区复合林业兴起之前的主要生计方式,“挖芒粑”也是很长时间段内小江民众获取食物来源的重要手段。然而,丰富的复合林业产品输出,则深深改变了小江地区的面貌,甚至改变了小江地区的民族分布格局。

一、小江地区的民族与生态

历史上,前述之小江6村是侗族的聚居区。在与锦屏县三江镇毗邻的侗族聚居村寨中,小江6村侗族比例最高。1958年民族人口统计时,侗族为100%。1982年第三次人口普查时,小江公社总人口2136人,其中苗族仅11人,汉族仅5人。到1990年第四次人口普查,小江乡6个村总人口2450人,其中汉族仅9人,苗族仅8人。几十年间,毗邻村寨侗族均在90%左右,而小江地区侗族人口始终保持在99%以上。这是近几十年的调查结果。当然今天看到的民族结构,是在民族识别过程中,民族成分“再选择”的结果。可是,若追溯到清代乾隆至同治年间,此地却涌入大量的外地商业移民。移民定居,并且形成了号称“江西街”的汉族移民聚落。而今,地名犹在,但当地汉族居民的后裔却选择了侗族这一新的民族成分。

小江地区的地势走向大致为:位于小江东北的九重坡山脉由北向南经三凉亭、二凉亭、大凉亭逐渐下降至清水江左岸的江西街与坪地;而平秋山脉由高到低逐渐起伏分别降至清水江左岸和小江河右岸的皇封、新寨、甘寨、瓮寨。小江境内几座较高的山峰有九重坡与难王坡。九重坡在小江东北,距县城5公里许,与天柱县相接,海拔892米,集中分布有常绿阔叶林。难王坡在小江西北,海拔625米。小江地区各族经营的复合林业集中分布在500米以下的坡面。

小江各聚落地处山脉与河流之间,可耕地资源相对而言较为缺乏,正所谓俗语“八山一水一分田”。与此同时,广袤的山脉,适度的雨热条件,充分孕育出葱郁的常绿阔叶树、落叶阔叶树与针叶树等的混交林区,并成为当地至关重要的财富资源。

复合林业形成前,这一地带的原生森林生态系统以常绿阔叶林生态系统为主。当地侗族乡民的生计方式则以山地复合农业为主,粮食作物以禾本科作物和块根粮食作物为主,如前述歌谣提到的“芒”是蕨类植物的块根。此外,该地还育有大量的薪炭林,歌谣中的“柴汉”即是指砍伐乔木作为柴薪出卖。清雍正年间,开辟“新疆六厅”以后,各种经济林木的种植日益突出,杉木尤为典型。薪炭林依旧占有一定规模。尤为重要的是,借助当地水运交通便利、毗邻县城和屯军的特殊地理位置,小江地区包括油桐树、漆树、樟树等多样化的经济林木发展迅速,甚至超过清水江沿岸各侗族村寨,就此奠定了复合林业经营的生计格局。清嘉道年间,桐油在国际市场上走俏。小江地区的桐油外销,赢得了超越原木外销的可观经济收入。当时的小江地区吸引了大批外来商人,包括王寨即现今锦屏县城所在地的商人也特意来到小江地区,租地并雇用当地侗族群众栽种桐树以及榨取桐油。此外,当地还形成了专门化生产的村落,如小江6村中的甘寨。清朝道光时期,甘寨即以生产蓝靛为主,所种靛蓝数量颇多,规模也蔚为可观,单单浸泡沉淀蓝靛的靛塘就有40多口,直至现在在当地仍留有靛塘遗迹。当然,这一时期小江地区还生产樟脑粉。锦屏境内,普遍生长樟树,但樟脑粉极易挥发,而小江地接王寨,独享天时地利,能够就地生产,及时销出。最后,小江地区还延续着一定规模的漆树种植。至咸同年间小江地区已经形成了用材林、薪炭林和经济林的有序交错经营格局,这种复合经营林业的方式即是复合林业。

这种复合林业的形成,一方面得益于小江地区的生态环境,更是所属地理区位毗邻清水江主航道所使然;另一方面也是文化适应的结果。复合林业经营方式确立的同时,小江成为货物集散的中转枢纽,商业移民开始陆续进入,并逐步形成了稳定的移民聚落,从而开创了汉族与侗族的民族杂居格局,传统的社会结构为之一变。

二、小江地区的商业移民

随着雍正年间开辟“新疆六厅”,对清水江河道的疏浚,清水江干支流开始承担起大规模货物运输的功能。深山腹地的地方物产得以运输出去,其它地区的盐布粮货等也溯江而上,进入苗侗地区。物在流动,人也在流动,而且是围绕着物而流动。人的流动可以划分为3种形式:第一种形式的人员流动是下河木商、上河山客以及排夫等向当江*在清水江流域的木材采运活动中,有一套由卦治、王寨、茅坪3个村寨轮流值年“当江”、开店歇客、执掌市易的制度。之所的王寨集中,为以后的锦屏县城奠定了基础,第二种同样规模较大、对区域社会产生重大影响的人员流动,就是下游地区人群基于佃山种杉目的沿江而上的流动。锦屏地区非常典型的例子就是文斗村周边的“九怀”,即是由佃种山场后慢慢定居而成的一个移民村寨。此外,平略镇的岑梧村最初同样是由一群来此佃种山场谋生的“三锹人”(苗族)所建立。除了佃户上山、佃山栽杉外,还有下河木商聚集到当江之处的流动;第三种形式的人员流动,即小有资本的商人聚集到沿河地区,经营百货或者凭借手艺谋生。小江地区的“江西街”即是由这样一批商人和手工业者聚集起来而形成的一个商业移民村落。

人员的流动是有制度安排的,尤以卦治的《奕世永遵》石刻最为突出。卦治是当江三寨中最上游的一个村寨,地处清水江南岸,下距王寨水程十余里。该石刻刊于清水江对岸所伫立的一块巨石上,清楚划分了山客与水客的活动范围,文曰:

嶶临西三帮协同主家公议,此处界牌以上,永为山贩湾泊木植,下河买客不得停簰。谨为永遵,毋得紊占。

嘉庆二年季春月谷旦立

碑文中的“嶶临西”三帮是指来自安徽的徽州帮、江西的临江帮和陕西的西安帮的商人。该碑的树立,折射出外来商帮与当地的土著苗侗居民按照当地传统的合款习惯而确立的规章。规章的内容明确规定所有商贩的船只都不得越过刻石所刻位置,上溯到清水江以上河段。而王寨(锦屏县城)和小江地区则位于该碑刻以东的下游江边,因而,王寨和小江地区自然成了汉族移民首选的聚居地。

正因如此,小江地区的商业移民和社会变迁的轨迹与卦治刻石以上的文斗、加池等寨呈现出明显差异。小江地区聚集了大量的汉族商业移民和手工业者,民族杂居也成了定势。而卦治以上的加池和文斗等寨则依然保持了民族分布的传统格局。小江地区走上了复合林业的发展道路,而加池、文斗则保持了以杉木为基础的用材林生产的传统。

清水江流域的木材贸易中,来自下游的木商以“三帮五勷”为主,他们作为买方携带资本聚集于当江的王寨、茅坪、卦治等处,并以小江的江西街为辅助的商业中转枢纽,与小江上游的“山客”进行复合林业产品的收购和汇集包装转运为主业。其中,“临江帮”是三帮中移民定居最早、势力最强的帮会。所谓的临江帮是对江西籍商人的称呼,这些“临江帮”商人在小江地区又特意被称为“江西帮”。在小江地区的地方语言表述中,江西帮是讲客家话的“来人”。具体来看,“江西帮”是对小江地区的江西籍移民的称呼,指代自清朝雍正乾隆年间迁来小江的这批移民群体,包括江、张、曾、王、戴、肖、熊7个姓氏。他们同样经营林木,但以经营复合林业产品为主。这些移民或榨油、或提炼樟脑粉、或以掮客的面貌出现。由于他们自称祖籍江西,来到小江地区后以商业和小手艺谋生,因此被当地人群称为“江西帮”。“江西帮”名称的获得是这些移民群体与小江侗族乡民接触后所产生的专有称谓,体现出从他称变为自称的过程。

乾嘉时期迁徙到小江地区的这7大姓氏之江西籍“客家”移民,各自执掌特有的经营项目。“江家”最先是做屠户,以杀猪为业,后来到小江地区之后以加工银饰为生,为当地侗族乡民打造银首饰。而今其后裔依然传承着这门家族工艺。“江家”的银匠生意很长时间段内在当地占有很大的盈利空间:一方面是因为他们的手艺精湛,另一方面则源于山货出卖后换回的银子大量在这一地段沉淀户籍。侗族乡民为了保值,自然地借助他们的手艺以便提供保值功效。

“张家”最先在王寨经营木材生意,并且入股王寨的江西会馆,后又搬到小江地区继续进行木材买卖活动的同时,开始经营桐油生意,并且加入小江地区的万寿宫(江西会馆)。“曾家”也在较长的一段时间内从事木材生意。“熊家”和“王家”购置打油的机器,成为当地有名的榨油作坊主。随着小江复合林业的兴旺,其生意兴隆,盈利倍增。“熊家”不仅榨油,同时还贩卖布匹。据说,“熊家”很快便发财,其后因为触犯侗族规约,惧怕侗族按照款约惩处,便连夜坐船离开了小江地区。“戴家”则以掮客的身份活跃在小江地区,因而小有名气。道光年间的戴国森凭借其家声,一段时间内执掌了小江的社会事务,称为小江地区的“代言人”。“肖家”则开设了砖窑场,烧制砖窑。由于复合林业产出大量的桐油、茶油,作为货物中转枢纽的江西街,防火至关紧要,因而砖的销路与日俱增,并因此而发了大财。

江西籍商业移民不仅实现了稳定定居,而且还陆续成了当地的“富豪”,其原因当然与清政府的一系列政策铺垫了可以自由移民的社会基础不无关联,另一方面,则源于这些江西街移民此前本身就掌握有各种专门技能,而这些技能又恰好切中了复合林业兴起的紧迫需求。但隐而不显的社会原因则在于,这些江西籍移民,在追求利润的同时,乐于与当地的侗族居民“打同年”“结干亲”,自觉接受侗族文化,从而得以充当复合林业产品买卖双方的中介,在期间发挥的作用更趋关键。他们的后裔在其后的民族识别过程中愿意选择侗族身份,就是一个有力的佐证。

“江西帮”商业移民的定居,为“江西街”移民村落的建立奠定了主体人群。小江地区的移民商帮除了江西帮外,还有继江西帮之后迁入的“湖南帮”。“湖南帮”这一名称的获得同样体现出一个移民迁入的过程,是对清咸同年间迁来的湖南籍移民的统称。相比于江西帮7大姓氏的集中迁入,湖南帮有着明显差异。湖南籍的商业移民大多为陆续分散迁来,无论是在人群规模还是对区域社会的影响力方面与江西帮相比都要逊色,这一点也透过移民村落的名字而反映出来,但他们仍然不失为江西街的一大人群称谓。湖南籍移民迁徙的原因不单出于做生意需要,更多的是为躲避太平天国战乱。江西帮与湖南帮构成小江社会的两大移民商帮,同时也是江西街村落的主体人群。

江西街还聚集有另一种形式的移民,即来自贵州境内周边各县的移民,他们在江西街落籍,但人数较少,而且主要是充当“脚夫”和“排夫”,提供了航道上贩运货物的劳力。

这些移民在当地定居,采取了各种手段。江西帮在经营生意、提供服务的同时,也不忘参加小江社会的地方性事务。在小江新寨发现的乾隆五十五年的修井碑以及嘉庆十九年的建渡口碑,记载的捐银者姓名中,移民群体的数量几乎占到三分之一,这在当地以龙姓为主的侗村村寨中所占的比例是相当大的。同时,移民群体与小江龙姓频繁结亲,很快成为小江龙姓社会最重要且方便的通婚对象。婚姻的联系,对地方公益事务的积极参与,这都为移民定居资格的获得赢得了多重的方便。正因为这些商业移民能够主动融入当地社区,当地的土著乡民也还以优厚回报,将家族公有的土地赠予他们,开辟市场,这就是现在还在沿用称呼的”“江西街”。

三、“江西街”村落的形成与演变

江西街的雏形是在“场坝”建立的集市。场坝指的是靠近小江河边的一块闲置的坝子,属小江“土著”侗寨所有,此前是临时使用的集体款场。随着商业移民人数的剧增,当地侗族家族村社通过合款,一致议定将这片空地转让给商业移民长期使用,而迁徙而来的商业移民随机将这里建成固定的农村集贸市场。这批商业移民随之在这里建成商业移民村落,这就是其后所称的“江西街”。“江西街”的建立,既为在此交易的山客与水客提供各种便利,也为他们的生活提供服务,并成为整个清水江流域社会经济结构不可或缺的构成部分。

作为移民村落,“江西街”与清水江流域的其他移民村落呈现出明显的差异。例如,清水江大同乡的美蒙村其移民的特征主要体现在仪式与信仰方面,而小江“江西街”,其商业性和开放性则更为显著。“江西街”移民在迁入的很长一段时间内,都兼具商人或小手艺者身份,移民群体的社会组织,即江西会馆和湖南会馆,并依托这些会馆,逐步发展壮大,并最终融入到当地的社区中。

如前所述,清朝清水江流域的复合林业贸易,吸引了不同职业和身份的移民之到来;停留在河边的移民群体则出售苗侗地区所需要的外来商品,满足了当地人群以及下游购木客商的生活所需。这些来自外地的移民群体以中间商的角色参与到了清水江流域的复合林业贸易中,而且使得当地社会的运行、人群的互动关系与分布格局都发生了显著变化。

这种变化,首先表现在传统侗族社区的演变。以小江瓮寨为主的侗族村落,由内向型自产自销为主的社区演变为中转商贸为主的外向型经济社区,成为商品经济的原料提供地和货物中转地,出现了专门化生产的街区。前述以靛蓝为主业的甘寨是典型的例子。除此之外,瓮寨在道光年间由山腰搬迁到河边,除风水等原因之外,还有一个非常关键的因素,即是受到小江集市的吸引。瓮寨的搬迁,为村民从事各种土特产品的销售中介提供了极大便利。其中,最主要的物品便是稻米和酒。

正如前面歌谣中提到的“林木满山好换粮”,米市的形成亦是小江社区转型的标志。外向型的社区标志:一是米市的出现,以边疆外产稻米输入小江社区,使之摆脱了自产自食的传统生活模式;二是吸引周边侗族村寨的复合林业产品汇集到此地,转卖到中原地区的农副产品汇集到此出卖给江西街的汉族商人。这些汉族商人,则承担了分装、集运、外销等众多的环节,成为小江地区不可或缺的人群,为拖动小江地区的社会变迁做出了不可或缺的贡献。

稻米的输入之所以重要,原因在于小江地区山多田少,稻米产量很低,因而在社会变迁前只能靠其他粮食作物卫生。社会变迁的影响下,当地侗族乡民感到继续食用有失身份,因而纷纷放弃了传统食品,转而依靠稻米为主粮。江西街的米市也由此应运而生,并兴旺发达。由此,毗邻的天柱县汉寨成为小江地区重要的粮食供应地。汉寨隶属于天柱县石洞镇,与小江毗邻,但地势平坦,开辟有大量的稻田,出产的稻米数量非常客观,因此成为小江集市重要的粮食来源地。稻米为主的粮食作物在小江集市上有着广阔的市场需求,不仅要满足江西街商业移民的日常生活所需,而且要服务于王寨等外地客商。

小江地区除了直接买卖稻米外,在江西街将其加工成酒进而出售也是由此兴起的一大行业。江西街的商业移民从汉寨购买稻米酿酒,转而出售到王寨等地。酒亦成为小江集市不可或缺的商品。从小江地区发现的契约文书中可以看出,即使是在粮食贫乏年代、政府禁酒的状态下,仍然杜绝不了江西街商人烤酒盈利的行为。荒年仍然饮酒,说明此地的经济是富裕的,而且是外向型的,这里的侗族已经脱离了内向型的自给自足的家庭经济模式。

汉寨成为小江地区的粮食供应地,而小江周边其他侗寨也卷入到复合林业驱动下的市场体系中,成为小江集市的重要产品输出地。正是由于这种资源和产品以及市场在外并存的状态,小江成为中间商,从而标志着侗族社区外向型经济的形成。

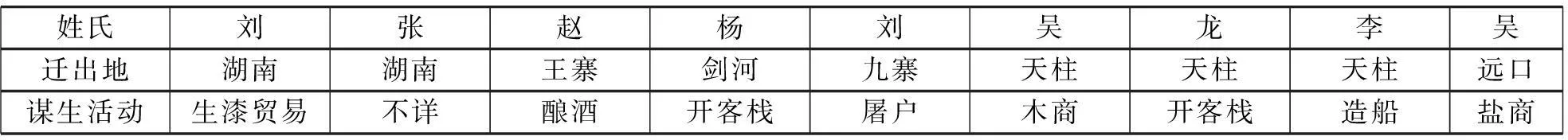

其次,这种变化不仅拖动了侗族传统社区的演变,而且促使商业移民主动融入当地社区,在形成移民聚落的同时也奠定为外向型的经济格局与开放型的社区。例证之一就是前面曾经提到的“戴家”,以戴国森为首成为当地有名的掮客,被当地人戏称为“靠口才吃饭”。 江西帮的其他姓氏也各有其独特的经营业务。当然,后面迁入的湖南籍移民同样经营富有特色的各种生意,表1便是笔者在小江地区从事田野调查期间统计到的一份对于江西街湖南帮及周边各县移民在清同治年间前后从事的职业。

表1 清同治年间江西街移民从业简况

由表1不难看出,迁徙到小江地区的江西帮与湖南帮等移民群体,在复合林业的带动下皆从事相关的经营活动,共同支撑了这一社区的发展与繁荣。

小江地区会馆的建立,亦是“客家”群体参与外向型经济的例证。“江西街”移民群体建于道光年间的江西会馆“万寿宫”以及其后建立的湖南会馆“财神馆”,作为小江社会的两大移民组织,不单单是为移民群体提供了联系纽带与活动场所,有效地保障其生存与生活,从而加速了商业移民在此定居。会馆更主要的功能在于其标识功能,成为江西籍移民的符号与身份标识,进而承担起小江地区与清水江下游延伸至洞庭湖地区甚至是国外市场的联系,成为联结小江与外界的重要桥梁,促使该地的商业移民从更广阔的“客家”经商世界中寻求认同意识,促使社会结构的演变。会馆将上游侗族与下游江西籍与湖南籍商业移民通过货物运输的过程联系起来,在维持其“客家人”形象的同时,也传达出对侗族文化的认同倾向,这正好显示出江西街商业移民其社会身份的双重性。

这种外向型经济也促使江西街成为王寨的“卫星城”。王寨也有一个地名,同样被称为“江西街”,也是以江西“客家”移民为主建立起来的一条街道,店铺商号百分之八十是江西籍移民所有。以商号而言,布錠绸缎有何丰隆、义丰隆、庆和福、周庆和、何隆兴、何兴泰、胡信尧。杂货有任辛田、潘连记、怡丰盐号、天成银楼、天宝银楼,童自臣的裁缝店等,皆为江西人所开。”以“江西街”为中心的小江集市,将锦屏王寨与天柱汉寨两个集市联系起来,也将周边的侗族村寨卷入到市场体系中,成为林副产品中转输出地。

随着集市的搬迁,规模的扩大,小江江西街的外向型经济特征愈发凸显。小江集市的搬迁,发生在清朝道光年间。搬迁的主要原因在于复合林业产生的巨大生产与盈利空间。五口通商客观上拉动了内陆地区的产业转型。此外,道光年间,锦屏县属的“内三江”与天柱县属的“外三江”轮班当江,主管不同年份的货物拍卖中转,由此外三江的水客也可以上河来采买木材,木材贸易规模随之扩大。木材采运制度的变化,加上前述立于卦治《奕世永遵》碑刻所显示的分界线,水客直接来到小江采买,促使江西街的商业移民群体规模不断扩大。小江地区作为木材贸易的集散地,也成为各种复合林业产品比如生漆、桐油等的集装地,各种分散产品在此集装,通过清水江河道运往汉口等地。小江由此成为深陷在民族地区的颇具规模与开放性的重要集镇。

这种外向型经济与开放性社区并存的状态之所以能够形成,其前提是江西街的商业移民能够自觉主动地学习侗语,接受侗文化的熏陶,尤其是熟悉侗族款规款约。在此基础上与侗族通婚,从而能够被当地土著居民所接纳,并被赠予土地,进而得以建立集市并最终形成村落。最显著的例子莫过于前述的戴国森,他以掮客的身份活跃在小江地区,说明其对侗文化的熟悉程度之深。也正是小江地区已经形成了外向型经济,江西街的商业移民自觉接受侗文化的过程中,扮演外向型经济的从业人员,提供各种服务,并促使复合林业驱动下的小江集市派生出另一个新的特点,即“客家”与侗族形成和谐的互补关系。

最后一个层面的社会演变,即是在传统侗族社区外向型经济和“客家”开放型社区形成的过程中,所建构产生的相互依赖的互补型的民族和谐格局。这一互补型的民族格局,是外向型经济形成后所派生的特点,也是“坐家”与“来人”长时间的生活共同建构出来的一个变动的过程。

在小江社会中,曾长期存在“来人”与“坐家”的称呼。前者指代以江西帮和湖南帮为主体的移民,后者指代小江龙氏家族为主体的侗族“土著”居民。“来人”与“坐家”作为当地的民间概念,体现了生活在当地的人们对先来后到人群权力的划分。所谓“来人”,又称“客家”。罗香林笔下的客家是由南迁汉人在一个独特的地理环境中形成的富有新兴气象、特殊精神、极其活跃的民系。梁肇庭则提出客家是在与别的群体冲突与交往中自我认同形成的群体。周建新则用“在路上”勾勒客家族群迁徙、流离、抗争、发展的整个过程。“坐家”相对“来人”而言,则是对早已居住在此地的龙姓侗家的称呼。“来人”与“坐家”这两个概念 ,作为地域性的民族称谓,是当地的习惯用语,其实质是分辨当地居民的来历和传统文化归宿。“来人”后来选择侗族这一身份,是源于其沟通桥梁的作用已经丧失,村寨的外向型经济功能也已经成为历史。在清代,因经营复合林业,小江社区获得飞速发展的背景下,这样的地方性称谓同时还兼备明辨其社会地位和行业分野的作用,这样的分野在当时具有鲜明的标识性,为外来客商和小江侗族乡民参与外向型贸易提供了便利和相互依存关系的认同感。

不难看出,这样的称谓分辨,既然是依托于复合林业,那么当这一经济基础衰落的时候,这样的分辨也就失去了意义。中华人民共和国建国后,在民族识别的过程中,小江地区原先的“来人”主动选择了对侗族文化的认同,自愿当上了侗族,从而使得“来人”和“坐家”的人群界限分野随之消失。而这样的消失,不仅标志着此前的经济形态的衰落,也意味着此前民族之间的相互渗透与相互融合而导致的文化“辐合”趋同。

总之,近两个多世纪以来,小江地区的社会演变,正好是复合林业兴起的派生产物。在社会变迁背后,又隐含着三个方面的内容:其一是商业移民的到来和定居;其二是内向型经济向外向型经济的转型;其三是跨民族互补关系的达成和“辐合”趋同。而整个社会变迁也随着复合林业经济的衰退,逐步走上另一条发展道路。原先的文化分野都融入了侗族社区,“江西街”和“来人”仅留下历史记忆。由之可见,经济活动对社会结构演变的推动作用在小江地区的社会变迁中表现得尤为突出。但在这一变迁同时必然会引发文化的变迁和跨民族互补关系的达成,则是本文需要重点强调的内容。因此,将社会变迁作为一个整体性的转型去理解,更符合小江地区的实际。而这样的历史回顾,肯定可以为当代的生态文明建设提供来自历史的借鉴与启迪。展开这一领域的研究,对转型时期的我国而言,显然更具现实意义和借鉴价值。

参考文献:

[1]〔清〕光绪黎平府志[M].光绪十七年刻本.

[2]贵州省编辑组编.侗族社会历史调查[M].贵阳:贵州民族出版社,1988.

[3]张应强.木材之流动——清代清水江下游地区的市场、权力与社会[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2006.

[4]胡致和.趣话王寨漫谈锦屏[J].锦屏文史,2010.

[5]黄志繁.什么是客家——以罗香林<客家研究导论>为中心[J].清华大学学报:哲学社会科学版,2007(4).

[6]周建新.在路上:客家人的族群意象和文化建构[J].思想战线,2007(3).

(责任编辑杨军昌)

国际DOI编码:10.15958/j.cnki.gdxbshb.2016.02.018

中图分类号:C912.82

文献标识码:A

文章编号:1000-5099(2016)02-0127-07

作者简介:朱晴晴(1983—),女,山东青岛人,讲师。研究方向:少数民族经济。

基金项目:湖南省社科基金“武陵山区城镇化过程中的生态环境保护对策研究”(13YBA273)。

收稿日期:2016-02-26