内部控制信息披露指数设计

王棣华+李雪

【摘要】本文以信息评价指标为主框架,以上市公司披露的内部控制信息的相关内容为分支,构建了内部控制信息披露指数体系。采用层次分析法对选取的2012年至2014年符合要求的有效样本求取内部控制信息披露指数,并对所得结果进行统计分析,揭示了当前上市公司内部控制信息披露的整体状况,并提出了相关建议。

【关键词】内部控制 指数设计 上市公司

一、引言

一直以来,内部控制都是学术界广为关注的话题。经济不断发展,社会各界也在高度关注上市公司的内部管理状况,进入21世纪以来上市公司一系列财务丑闻,暴露出证券交易市场中上市公司内部控制弊病。内部控制薄弱和内部控制信息披露不透明,已在上市公司中产生一系列财务问题,使其陷入经营困境,更使众多投资者面临巨额损失。内部控制信息披露状况直接关系到投资者、管理者及广大股东的切身利益(罗雪琴、李连华,2009)。如何衡量上市公司披露内部控制信息,只有了解了上市公司内部控制信息披露的程度和质量,才能对其产生的业绩影响进行准确分析。本文对此进行研究。

二、内部控制信息披露质量计量方法

有学者研究发现,上市公司通过披露内部控制信息提高对外财务报告的真实可靠性,为外部投资者提供利于其决策的有益信息,向资本市场传递公司管理者切实履行受托责任的信号(王文杰,2011)。目前学术界对于内部控制信息披露的衡量方法主要有三种:第一种是定性方法,主要以信息披露文字多少判断内部控制信息披露质量的优劣(张晓岚,2012);第二种方法是以某事项是否发生作为评判标准,于忠泊和田高良(2011)曾以公司是否披露经审计的内部控制报告为标准,将上市公司的内部控制信息披露设计为虚拟变量;第三种是建立内部控制信息披露评价体系,即通过对能够体现内部控制信息披露的内容或者原则的指标进行赋权,建立多维度标准来综合考察内部控制信息披露的情况,这种赋权方法又可分为客观赋权的熵值法和带有主观赋权色彩的德尔菲法和层次分析法(AHP法)等。

本文认为,在第一种方法中,因为信息披露的价值并不能凭借语言文字的多少来评判,而是通过真实的表达,所以这种方法不能真实地反映内部控制信息披露质量的本质,进而该方法的结论也不能令人信服;对于同样对外公布了由外审机构出具的内部控制报告的公司而言,第二种方法仅采用虚拟变量来进行衡量,并不能正确、充分地表现出这些公司之间的具体差别。第三种方法即自建内部控制信息披露指数体系的方法广受国际和国内专家的追捧。如Botosan(1997)基于上市公司审计报告数据构建了披露指数体系。南开大学公司治理研究中心课题组(2004)在研究公司治理问题时,利用2002年上市公司数据,构建了上市公司治理指数来评价上市公司对外报告内部信息情况。李心丹(2005)基于企业管理机制对利益相关者产生的影响,设计了南京大学投资者关系管理指数(CIRNJU)来衡量企业经营治理能力。张宗新(2006)研究20世纪末和21世纪初连续5年上海、深圳两家证券交易所100多家上市企业主动对外报告相关信息情况,设计了自愿性信息披露指数(VDI)来进行评价,结果表明上市企业VDI呈现明显上升趋势。

综上所述,前两种弊端明显,说服力差,故本文选取第三种方法,即构建内部控制信息披露指数体系来计量公司对外报告内部控制相关信息情况。同时,由于客观赋权在实施过程中需要根据每个公司的不同情况获取各构成因素的确切数据,客观来说这一条件是不切实际的,目前无法达到。因此,本文借鉴杨玉凤(2010)和罗雪琴(2009)等学者的方法,拟在计算内部控制信息披露指数时采用AHP法来确定评价体系中各指标权重大小。

三、内部控制信息披露评价体系构建

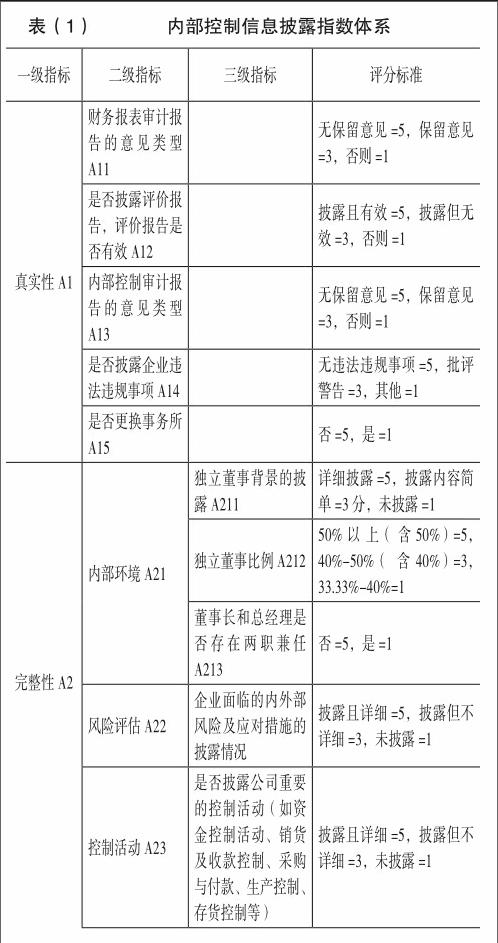

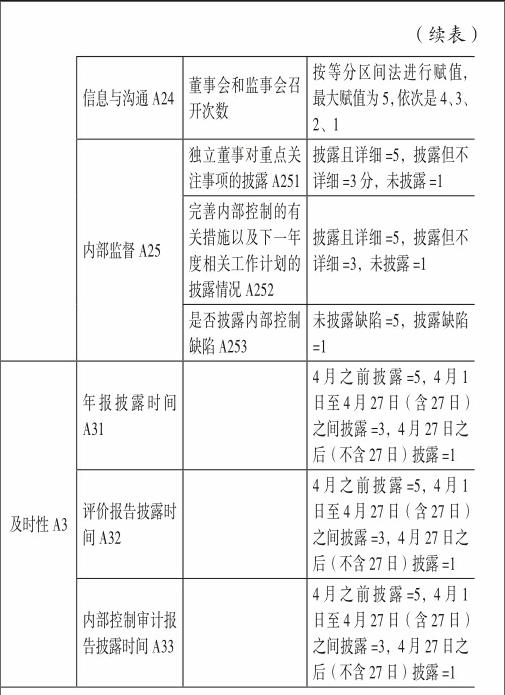

本文在设计内部控制信息披露指数体系时从对内部控制信息披露的评价内容入手,遵循科学性、系统性和理论与实际相结合的原则设置能够准确、客观反映评价内容的各项指标。通过阅读大量资料发现,目前我国上市公司对外报告内部控制相关信息的形式多种多样,总体分为三类:第一类是从公司立场出发对外报告的内部控制自评报告;第二类是公司管理层披露的关于自身责任的报告,如独立董事述职报告、高管任职信息等;第三类是外部审计机构对于内部控制方面设计和执行情况出具的审计文件。通过对这几大类报告和其他途径获取的信息进行整理,本文借鉴杨玉凤等(2010)设计内部控制信息披露体系的结构,并参照COSO框架规定的五要素,选取了能适当体现内部控制某一方面的构成要素,设计了内部控制信息披露指数体系。本文从真实性A1、完整性A2和及时性A3三个要素出发设计一级指标,并根据一级指标的含义和内容提出了13个二级指标和6个三级指标。对外报告相关信息是否真实有效、是否完整充分和及时,都在一定程度上影响对外报告信息的质量和对外报告程度。如果管理层对外披露的内部控制信息是真实和充分的,但却没有及时披露,那么披露的信息已经“过时”,也不再有效,不能为外部投资者正在进行的决策提供有效参考。对于及时且充分的信息,如果不具有真实性,也不再有任何价值;仅及时了解一小部分真实信息,仅对公司内部控制情况有片面认识,也不能对投资者的决策发挥积极作用。因此在评价上市公司对外报告相关信息特质时,应当从真实性、完整性和及时性三个指标同时入手,三者缺一不可。

真实是对外报告相关信息的最根本要求,能够使上市企业增加公信度,获得更多资金支持。本文从年报和内部控制审计报告意见类型、内部控制自评报告是否有效、是否对外公告本企业违法违规事项和是否更换事务所等方面,分析上市公司是否真实地对外报送内部控制相关信息,对于评价结果进行1-5分的赋值。评分标准依据评价的内容不同有所区别:意见类型的评价结果,无保留意见5分,保留意见3分,除此以外均为1分;对于内容披露,根据详细程度评价,详细且有效5分,披露但无效3分,否则1分;对于是否类评价,无所述事项5分,出现所述问题1分,中间情况3分。完整性和及时性指标的赋值标准与真实性指标的赋值标准大致相同。

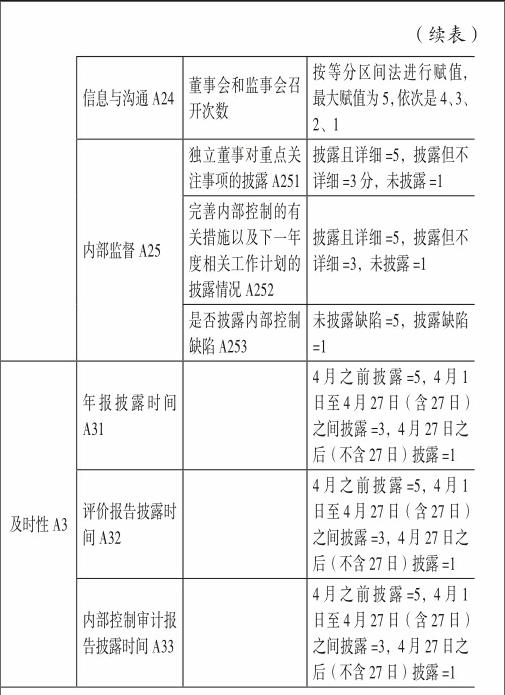

对外报告的内部控制相关信息的完整性是从内部控制五要素内部环境A21、风险评估A22、控制活动A23、信息与沟通A24和内部监督A25角度研究。对于风险评估、控制活动和信息与沟通三项,各选取一个有代表性的指标,对内部环境和内部监督划分了若干项内容,具体从独立董事背景A211、独董比例A212以及董事长和总经理是否两职兼任A213三个方面,探讨上市公司内部控制环境的构建情况是否披露,从独董对重点关注事项披露情况A251、当前内部控制工作设计和执行过程中的缺陷和完善措施A252,以及对未来内部控制工作计划的对外报告情况A253,了解上市公司内部管制与制衡方面相关信息是否披露。

从外部审计机构出具的年度审计报告、内部控制自评报告和内部控制审计报告的时间,判断上市公司是否及时披露自身的内部控制信息。内部控制信息披露指数体系的具体框架和评分标准,见表(1)。

四、内部控制信息披露评价指标计算方法

本文构建内部控制信息披露指数体系时选用主观赋值法。因此,将详细解释主观赋值法中的AHP法及其运用原理。

AHP法,中文名称为层次分析法,是由美国运筹学家萨蒂提出的,将与决策相关联的元素分解为目标、准则和方案等层次,并在此基础上进行定性和定量分析。AHP法通过分层赋权最终计算各层次所有指标在统一计量标准下所占比例,学者和其他相关信息使用者依据该比例进行决策分析。在很多复杂的决策系统中,很多因素之间可能难以定量描述,将这些难以定量描述的因素通过使用AHP法逐层比较各项因素之间的重要性,进行定量计量。因此,AHP法适用于难以对决策结果进行准确计量的情况。AHP法包括以下基本步骤:

第一步,建立层次结构模型。AHP法通常把与决策总是相关的因素按属性不同自上而下分解为三层,即目标层、准则层和方案层。同一层的因素聚合在一起,下一层因素从属于上一层,目标层为最上层,通常仅一个因素,中间是准则层,最下层是方案层,准则过多也可分解为子准则层。

第二步,构造成对比较矩阵。从第一步建立的层次结构模型中的第2层即准则层开始,到最底层即方案层结束,依次对同属于上一层某个元素的同一层元素进行两两比较,按照萨蒂的1-9及倒数的比较尺度,区分各两两比较因素的重要程度进行赋值,由此构造了成对比较矩阵A。用 αij表示第i个因素相对于第j个因素的重要性程度,同时有αij= 1/ αij。

第三步,计算权向量并做一致性检验。计算成对比较矩阵的最大特征根λmax及其特征向量W,并求出一致性指标,与一致性标准比率对比。

(1)先将矩阵的每一列归一化:

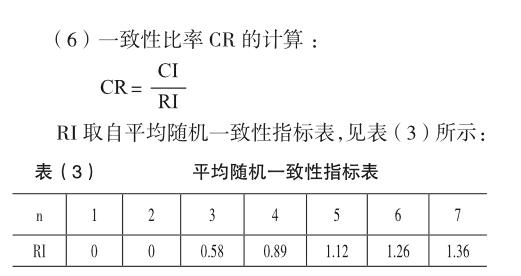

当计算出的CR<0.1时,矩阵通过一致性检验,归一化的最大特征根所对应的特征向量即为权向量,可以表示从属于上一层某个特定元素的同一层诸元素的权重。若CR>0.1,则说明矩阵存在一定的逻辑问题,未通过一致性检验,需要重新构造。

构造的成对比较矩阵A= λmax*W,其中W =(W1,W2,?,Wn),即为从属于同一上层某个元素的n个同一层次元素的权重系数。

第四步,计算组合权向量并做组合一致性检验。与第三步原理相同,计算最下层对总目标的组合权向量,并进行一致性检验。这一步骤求得的是所有元素对总目标的排序权重,同理,通过一致性检验,求出的组合权向量可接受,否则,重建矩阵。

五、内部控制信息披露指数计算

根据上文AHP法的操作步骤和本文设计的内部控制信息披露体系,求取研究主题的自变量即内部控制信息披露指数。

首先,构建层次结构模型和成对比较矩阵。

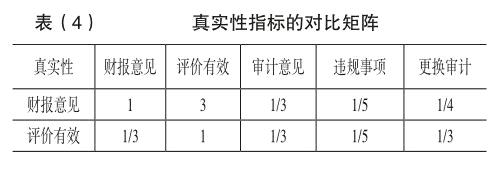

由表(4)可知,本文构建的内部控制信息披露指数体系有一个总目标,即内部控制信息披露指数,两个准则层,即一级和二级指标,一个方案层,即三级指标。

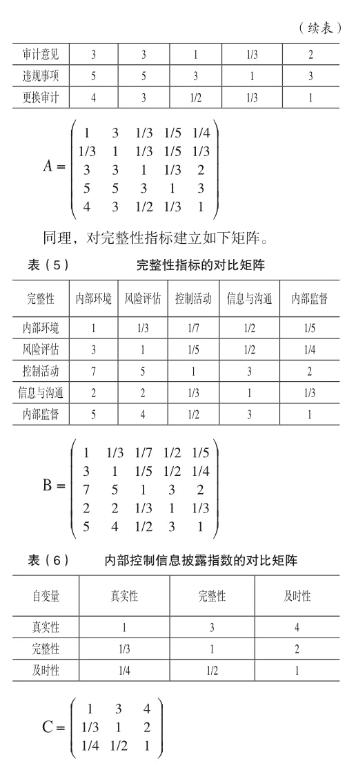

通过与内部控制领域较为权威的专家讨论,对评价体系中同一级次下的各指标进行两两对比,内部环境A21下的3个三级指标、内部监督A25下的3个三级指标和及时性下3个二级指标相互之间的重要性难以排查,故视为重要性相同,因此,本文仅针对真实性和完整性两个指标的二级指标构造了判断矩阵。见表(4)、表(5)、表(6)所示。

其次,计算权向量并进行一致性检验。

WA = [0.0949 0.0607 0.2167 0.4457 0.1820],矩阵A的特征向量进行归一化后,其最大特征值λmaxA=5.3448,则CI=0.0862,查表RI=1.12,故CR=0.0862/1.12=0.0770<0.1,所以比较矩阵A具有比较满意的一致性。

同理,WB = [0.0527 0.0936 0.4315 0.1279 0.2942]为矩阵B的特征向量进行归一化后的结果,最大特征值λmaxB=5.1498,则CI =0.03745,查表RI=1.12,故CR=0.0374/1.12=0.0334<0.1,所以比较矩阵B具有比较满意的一致性。

WC = [0.6232 0.2395 0.1373]为矩阵C的特征向量进行归一化后的结果,最大特征值λmaxC= 3.0183,则CI=0.00915,查表RI=0.58,故CR=0.00915/0.58=0.0158<0.1,所以比较矩阵C也具有比较满意的一致性。

最后,计算内部控制信息披露指数。

根据上述三个矩阵确定的归一化特征向量,可以得到内部控制信息披露指数的计算公式:

ICDI=0.0591财报意见+0.0378评价有效+0.1351审计意见+0.2778违规事项+0.1134更换审计+0.0126×(1/3独董比例+1/3两职兼任+1/3审计委员会)+0.0224风险评估+0.1033控制活动+0.0306信息与沟通+0.0705×(1/3独董关注披露+1/3内部控制计划+1/3内部控制缺陷)+0.0458审计时间+0.0458年报时间+0.0458自评时间。

六、内部控制信息披露指数结论分析

根据样本选取原则确定符合要求的样本后,得到表(7),由表(7)可知:2012—2014年沪市A股上市公司中仅有不足1/3披露了自身存在的内部控制缺陷,大部分未披露内部控制缺陷,说明当前政策背景下,很多上市公司的内部控制信息披露流于形式,并未真正体现自身真实内部控制情况。

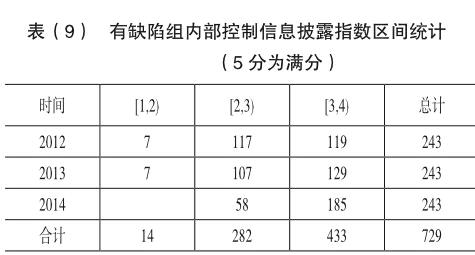

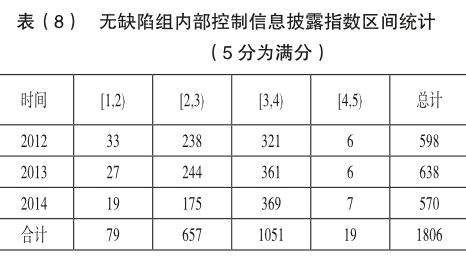

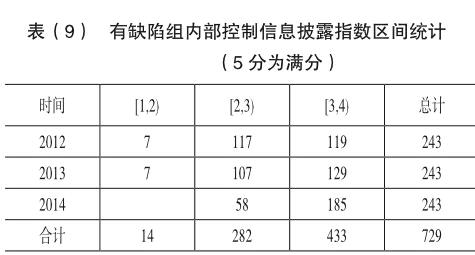

通过计算有效样本的内部控制信息披露指数,对所得结果进行区间统计,结果见表(8)和表(9)。

由表(8)和表(9)可知,目前上市公司仍处于对外报告内部控制相关信息的初级阶段,无缺陷组和缺陷组样本的内部控制信息披露指数主要集中于[3,4),整体披露水平不高,这也在一定程度上说明上市公司披露的内部控制信息在内容上有待提高。

根据上述分析结果,本文建议:一方面,上市公司自身需要加强内部控制信息的披露意识,重视披露的内部控制信息产生的市场效应,要引导管理层更加重视本公司的内部控制信息披露,提高管理者专业素质和能力,强化其内部控制意识,落实内部控制信息披露责任,真正从企业内部建立起一套完整的内部控制信息披露制度,合理利用披露信息来为企业谋取更多“福利”;另一方面,由于当前上市公司披露内部控制信息的主动性较差,监管机构应该强化监督。监管机构应当建立专门的考评标准,强化奖惩力度,定期对上市公司披露的内部控制信息的真实性、完整性和及时性等各种特征进行评判和公告,提醒利益相关者谨慎进行各种决策,以此促使更多的上市公司规范披露内部控制信息,提高上市公司整体对外报告内部控制信息质量。

参考文献

[1] 罗雪琴,李连华.内部控制信息披露与公司绩效实证研究——基于浙江省2006年上市公司的数据分析[J].财会通讯,2009(11):43-47.

[2] 杨玉凤,王火欣,曹琼.内部控制信息披露质量与代理成本相关性研究[J].审计研究,2010(1):82-88.

[3] 张晓岚,沈豪杰,杨默.内部控制信息披露质量与公司经营状况——基于面板数据的实证研究[J].审计与经济研究,2012(2):64-73.

[4] 张宗新,张晓荣.上市公司自愿性信息披露行为有效吗?——基于1998—2003年中国证券市场的检验[J].经济学,2005(4):369-356.

[5] Botosan C,Plumlee M. A re-examination of disclosure level and the expected cost of equity capital[J].The Accounting Review,2002 (40):21-40.

新会计2016年4期