20世纪30年代初山西乡村义务教育述略

刘宏哲(山西师范大学历史与旅游文化学院,山西临汾 041000)

20世纪30年代初山西乡村义务教育述略

刘宏哲

(山西师范大学历史与旅游文化学院,山西临汾041000)

摘要:民国前期山西乡村义务教育事业经阎锡山整顿后得以空前发展,然时至20年代末,由于战争等原因出现停滞甚至衰退的现象。政府于30年代初试图改革教育事业,但乡村的经济基础遭到严重破坏,无论是教员、学生还是教育经费和教学设施的状况都弊端丛生,山西的乡村义务教育已然不是人们印象中的发达景象。

关键词:30年代;山西;乡村;义务教育

民国时期山西省因义务教育兴办得力曾被冠以“模范省”的称号,这与当时山西都督阎锡山推行的普及教育有着密切的联系。山西由民初的教育落后到20年代的学校林立,尤其是遍布各地的乡村小学,给世人以深刻的印象,然而这种良好的发展形势没能够延续至抗日战争全面爆发便在20年代末30年代初发生了转变。随着中原大战的展开,阎锡山把重心更多的放在政治军事上,山西由此被卷入军阀混战,教育事业便限于停滞,义务教育也不例外。当今学术界往往将关注的视角投向山西教育迅猛发展的20年代,对于30年代山西教育所面临的困境及其原因的研究尚有不足,本文将就此进行阐述,以求对民国前期的山西教育全貌做一补充。

一

民国时期山西乡村义务教育的兴起主要与阎锡山推行的“用民政治”和村政建设息息相关。阎锡山在1917年当选山西省长,集行政、军事大全于一身之时,决定保境安民,整顿山西各项事业,以巩固其对山西的统治。其“用民政治”主要有三项内容:民德、民财、民智。“即通过乡村行政体系的重构,实现人民的信实、进取、爱群(民德);发展民财,增强(自己的)实力;提高国民的知识程度(民智)。主旨是通过改造农村,使山西向现代社会过渡。”[1]1以乡村政治制度改革为中心的村政建设正是其“用民政治”中最重要的内容。通过村政建设的实施,有效地促进了乡村义务教育的发展。义务教育又是实现启民德、长民智、立民财的有效手段,重要性尤为突显。

正是在这样的有利政策下,再加上当时山西相对于中国其他地区较为稳定的政治环境,山西的乡村义务教育事业得以顺利进行,截至1925年7月,全省村立国民学校23603所,学生929383人,教员27339人,学校资产310多万元。[2]81-85此时,山西乡村义务教育的迅速发展已为全国所关注,黄炎培、梁漱溟等教育界知名人士纷纷来晋考察乡村教育。进入20年代后期,阎锡山将主要精力由建设转向军事扩充,无暇顾及教育,学潮越来越多,学风开始衰败。1929年,山西逐渐陷入各种军阀混战的泥潭中,特别是在中原大战中,阎锡山倾其全力却招致失败,不得不暂时下野,这一期间的战争给山西人民带来了沉重的负担,山西农村在战争中相继破产,教育事业在此状况下停滞不前,甚至有所衰退,学龄儿童就学率由1924年的72.2%降到1931年的58%,曾经引以为傲的“模范省”一去不返。[3]80-81由此,山西乡村义务教育伴随着战争带来的后遗症进入30年代。

面对20年代末的困境,山西省教育厅颁布了《改进山西教育设计方案》,改进小学教育计划占据了该方案的大部分篇幅,尤其是对乡村义务教育进行了详细规划。该方案坚持让尽可能多的学龄儿童入学和教育由量到质进行转变的原则,对山西乡村义务教育的状况做了如下描述:“全省现有之村庄共四万余,尚有一万八千余未设学校之村庄。(此等村庄多属山庄小村)”;全省小学教师“曾受完全师范教育者不及十分之一,其余均为高小毕业生、中学毕业生、前清生员、或失意商人”;“乡村(经费)多以社款为主”;“农村教育与城市教育,不能均齐发展”。[4]2就此状况,该方案中提出了改进计划。首先,要求各地普遍设立学校。凡五十户以上而未设学校的村庄,要求于民国二十一年(1932)以前完全设立,未满五十户的村庄于民国二十二年(1933)以前设立。其次,强迫未就学的学龄儿童入学。要求凡是有学校的村庄,其未入学的学龄儿童须一律入学,对于家境贫寒,无力就学者,得为其设立春冬学校或附设春冬班于各校,令学龄儿童于农暇时入学。凡是没有学校的村庄,其学龄儿童待学校设立后必须入学。第三,培养更多合格的师资。在原有的师范教育基础上,要求初级小学数量在100处以上的县于民国二十一(1932)年之前设立二年制或三年制师范学校。第四,提高现有小学教师素质。刊发《小学教育月刊》,使全省现有小学教师,虽僻处乡村,亦能接受世界知识,明了乡村小学教师的实际情况和需要,使未受师范教育的教师得到研究教育的机会。第五,要求各乡村小学多与社会联系。将农村教育与农业生产结合起来,增强农民技能,改善农村组织与农民生活,普及农业科学知识,以及促进农民生产消费合作。最后,力求缩小城乡差距,编印适合农村的小学教材,注重提倡农村教育。

纵观这一计划,可以看出山西教育厅着力从学龄儿童就学和师资力量培养出发,解决学生和师资问题,并积极推进农村教育与农村生产的结合,使乡村教育与社会相结合,与经济生活相联系。然而经过20年代末战争带来的破坏,山西教育已是满面疮痍,现实中的乡村教育并非纸上所书的计划一样乐观,更多的是人们不愿看到的消极面。

二

1932年,阎锡山重掌山西大权,提出省政十年建设计划,聘请冀贡泉为山西教育厅厅长,以图振兴教育。冀贡泉就职后推出了一系列的改革方案,然而其改革重心在于职业教育和中学教育,对于农村义务教育的普及没能放到主要的位置,反而裁撤或改办省立贫民学校,这样致使更多因农村破产的贫寒子弟失去了入学机会。其30年代前期山西乡村义务教育处境变得更加艰难。1934年宋震寰在《新农村》发表了名为《山西乡村教育概况之调查》的文章,对山西阳曲等22个县的50个乡村的65所学校进行了调查,其调查所统计的数据全面反映了当时山西乡村义务教育师资、学生、经费、设施等方面的具体情况。

1、师资情况

教师是学校教育的灵魂,一所学校纵然金碧辉煌,建筑林立,若没有合格之教师,亦算不得培养人才的地方。故教育的好坏,在于教师是否学识丰富,能否循循善诱,热心执教。若教员多学识浅薄,为得一饭碗滥竽充数之徒,必将贻误教育。调查中对教师的资格以及教学效能进行了统计。

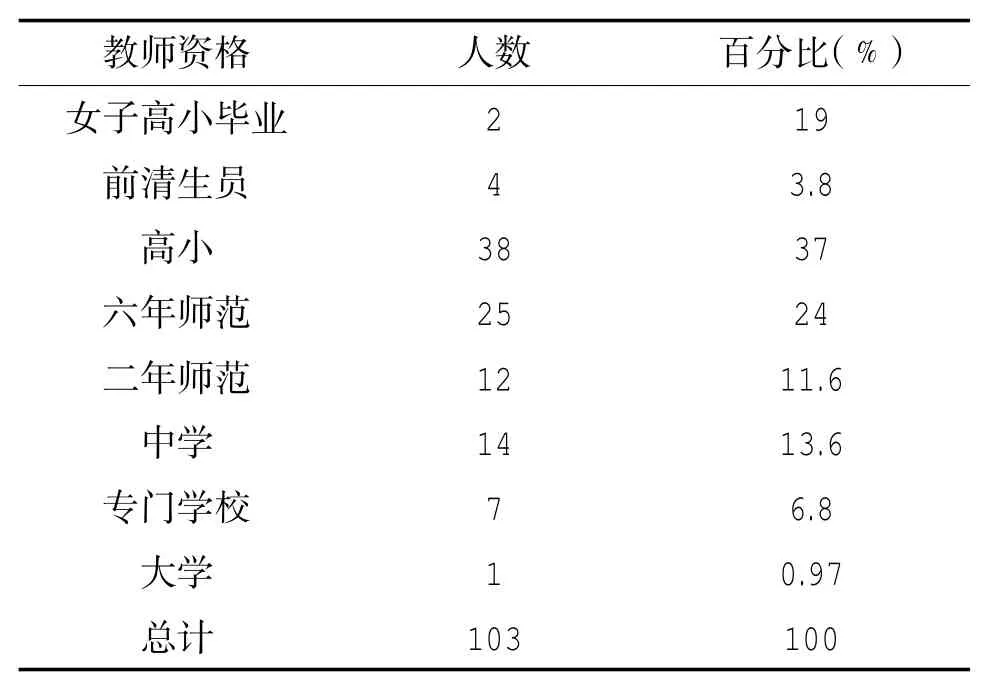

表1 教师资格统计[5]19

由上表可以看出65所学校共103名教师,每校平均不足两人,教师数量上严重不足,且高小毕业生共计40人,占据绝对多数,然其知识程度仅略高于义务教育水平,难堪重任。前清生员多不知新式教育为何物者,自不必说。中学毕业生本应致力升学,却迫于经济原因,不得不委身于小学教师。大学及专门学校毕业生照例应当高就,但在农村破产,失业者众多的山西,能得到小学教师的工作,已属不易。这样一来,本应成为义务教育师资主力的六年制和二年制师范生却只有37人,仅占总数的35.6﹪,反映了师范毕业生就业的难度,也反映了乡村小学教师的岗位被高小及初中毕业生,甚至前清生员盘踞的现状。教育厅严令检定小学教师资格,尚且如此,可见山西乡村小学教师情况之不如人意。

由于教师水平的良莠不齐,导致的必然后果就是教学效果的差强人意。调查中村民对教师评价给予好评的只有18%,而差评的却占到了19%,其余皆为“程度一般”、“能力薄弱”等评价,虽未直接给予差评,但也绝非满意。此外,这些学校中能将农事与教育结合的仅有3所,主要原因是教师在农业知识方面还不如老农,故很少参与到乡村农事中。另外,学校教育与社会教育本就相辅相成,互为补充,作为教师,应当在做好学校教学的同时,积极投入到成人补习教育中去,然而只有10所学校有此教学活动,不做成人补习教育的学校有35所。[5]27-28

教师待遇方面,被调查的103名教师中薪水最低的为20元,最高的不超过300元,平均工资为128元,在平均水平以下的教师占一半以上,在当时的社会背景下,50元是满足个人生活的最低限度,故整体教师薪金待遇偏低。[5]11-12乡村小学教员滋生腐败,没有好的成绩,主要原因在于经费过少。此外,乡村教员在乡村教育中地位不高也是导致乡村教育腐败的原因之一。乡村教育的实权掌握在村长学董的手里,然而这些人却不懂教育为何。当时太谷县的一名乡村教师曾感言:“只要你能把村长学懂恭顺的很好,……丝毫不懂教育也可以,成天不上课也不要紧,甚至你就两三个月不到学校去,也可以随便。”[6]3正是由于这种情况的存在,使得许多教员都有投机心理,懒于教务,荒废教育。

2、学生情况

学生是学校教育的主体,教育本身的目的便是造就人才,故学生的入学动机、成绩好坏以及毕业去向是反映教育成功与否的重要标志。

首先,从学龄儿童的入学动机来看,主要有学习写算技能以增强就业机会和升学深造两种。宋震寰的调查中显示,学生动机绝大多数为前者,很多地方为升学而读书的学生甚至不足10%,可见30年代初山西的乡村经济状况不容乐观,大多数人就学是为了多一就业途径,而非继续深造高深学问。升学意味着增加家庭的经济负担,而就业则能缓解家庭负担,故此现象便不足为奇。另再加上教员程度不足,学生成绩不好,写算能力尚且仅是勉强而已,更谈不上升学了。

其次,对于学生入学后的表现,“入学后能力有进步者28校,无进步者15校,稍有者6校”[5]28,虽然入学后有进步者占多数,然无进步者竟也有15校之多,可见教育效能之低下。学生毕业后的实际升学率仅为16%,其余均为选择就业,且超过一半从事务农,还有少数从商及作差役的,这其中多是出于经济原因。[5]40然而与这些毕业生相比,更多的学生来不及毕业便辍学务农了,这主要也是农村经济破产之缘故,导致许多学校并无毕业制度,一些创办十余年的学校竟无一毕业生。这一点在刘容亭的《山西阳曲县二十个乡村概况調查之研究》一文中也有体现,所调查的“20个乡村中,有初级小学毕业生者,仅占半数,其余各乡村,虽设立学校十年至二十年之久,竟无毕业者”。[7]52-53

最后,山西失学儿童也多集中于乡村地区,其失学原因主要有二:一是家贫无暇入学,二是家长不愿。其实第二条原因主要也是由于第一条原因所致。家长不愿子女入学,就其原因,并非不知道教育之重要性,主要是学生毕业后仍不免务农,不如不学而专为经济,以补家用。

3、经费及学校设施

乡村小学经费主要来源于乡村摊派所得村款,这与山西推行村政建设有着密切联系,在初期正是得以此款,学校数量迅猛增长,使得山西义务教育在学校和学生数量上有一空前发展,被冠以“模范省”的称号。然而时至30年代,乡村经济衰败,人民生活状况恶化,摊派村款增加了人民的负担,且多徒具虚名,若村中有事急需,便挪作它用。由于经费上的短缺,导致学校设施不得不因陋就简,学校用地多为庙宇祠堂。宋震寰所调查的65所学校中约有48所是占用旧庙作为校址的,利用民房作为校址的只有3所。[5]47庙宇多较为破旧,仅一面有窗且较小,光线较弱,空气流通较差,用来解一时之需尚可,时间久了便不适宜。刘荣亭所调查阳曲县二十村之学校中形容作为教室的旧庙“光线与温度有碍于学生之卫生,而一入其室,阴森森引起神秘之迷信观念,予儿童以畏神畏鬼之深刻印象”[7]53。

三

综上观之,30年代初期山西乡村义务教育已经不是传统意识中“模范省”的景象,在注重量的增多时,其教育质量被严重忽视。首先,其衰败的根本原因在于农村经济的破产,在于经费问题,无论是学校设施、教员薪金、还是学生入学等方面,在很大程度上都受到了农村经济衰败带来的不良影响,致使乡村义务教育事业停滞不前。其次,乡村义务教育流弊甚多,例如教育实权为不懂教育的村长学董把持;无固定的教育经费,即使有亦随便挪用它事,毫无节制;教员资格混乱,检定不规范,大量投机人员充斥其中等等。这些客观存在的问题都严重影响着乡村义务教育事业的正常发展,阻碍着政府改革教育措施的顺利进行。最后,山西乡村义务教育受政治时局影响过大,并没有摆脱政治独立发展,当政府重视时,会有所发展,政府忙于战争等事时,便不能按部就班,稳定发展。这也是民国前期山西乡村义务教育突然由盛转衰的重要原因之一。

总之,30年代初期山西乡村义务教育发展的迟滞有其多方面的因素,根源在于经济基础薄弱导致各方面流弊丛生,政府的改革计划虽好,但无法在基层落实贯彻,基层教员苦于待遇不足,疲于生活而分心教育事业,学生迫于经济条件不得不辍学在家务农或者经商。这种情况虽然随着省政十年建设的进行开始有所改善,但随即而来的抗日战争便使刚刚开始好转的乡村义务教育再一次限入破产的境地。这一时期的山西乡村义务教育给我们今人更多的启示在于农村教育受农村经济发展的直接影响,只有大力发展农业,使农村经济充满活力,农村教育才能真正在良性发展的轨道上前行,造就时代所需要的人才。

参考文献:

[1]任念文.民国初期山西“村政”改革与山西乡村教育关系考[J].晋阳学刊,2006,(01):1.

[2]山西省政府统计处编.山西省第九次教育统计[Z].1928.

[3]山西省史志研究院.山西通志·教育志[M].北京:中华书局,1999.

[4]山西教育厅改进山西教育设计方案[J].湖北教育厅公报:1931,(08):2.

[5]宋震寰.山西乡村教育概况之调查[J].新农村,1934,(13-14):19.

[6]英武.现在山西的乡村小学教育[J].新农村,1934,(18):3.

[7]刘容亭.山西阳曲县二十个乡村概况调查之研究[J].新农村,1933,(3-4):53.

(责任编辑卫崇文)

The Summarization of the Rural Compulsory Education of Shanxi in the Early 1930s

Liu Hong-zhe

(Institute of History and Tourism Culture, Shanxi Normal University, Linfen Shanxi 041000)

Abstract:In the beginning of the Republic of China, the rural compulsory education in Shanxi that had been rectified by Yan Xishan got the unprecedented development, but in the end of 20s, there existed a recession phenomenon because of war and so on. The government tried to reform all education business in the early 30s, but the rural economic foundation got severe destroyed. There were many disadvantages in teachers, students and the condition of education funding and facilities. Shanxi's rural compulsory education was not so advanced as people imagined.

Key words:in the 1930s; Shanxi; rural; compulsory education

作者简介:刘宏哲(1990—)男,山西太原人,硕士研究生,主要从事中国近现代史研究。

收稿日期:2015—11—21

中图分类号:G522.3

文献标识码:A

文章编号:1673-2014(2016)01-0023-04