敦煌文獻P.2991《報恩吉祥之窟記》寫作年代再考

趙曉星

(作者單位: 敦煌研究院敦煌文獻研究所)

敦煌文獻P.2991《報恩吉祥之窟記》寫作年代再考

趙曉星

一 問題的提出

圖1 敦煌文獻P.2991《報恩吉祥之窟記》(正背拼合圖)

敦煌文獻P.2991内容豐富,包括《齋琬文》《□論大法師毗尼藏主賜紫沙門和尚(張靈俊)寫真贊並序》《敦煌社人平詘子一十人創於宕泉建窟一所功德記》《莫高窟素畫功德贊文》《報恩吉祥之窟記》和《亡文文範》等。其中,《報恩吉祥之窟記》(見圖1)分别抄於P.2991寫卷的正背兩面,因其記録了有關敦煌莫高窟營建史的重要資料,歷來受到學者的關注。鄭炳林先生最早作出録文和校釋,他根據首題作者“惠菀”的生平,認爲此件文獻屬吐蕃中後期的作品;又據P.3301V《吐蕃時僧人分配布施名單》判定文獻中的“僧鎮國”爲吐蕃時期的僧人,並據“季代宗子”一語推定其俗姓李氏*鄭炳林《敦煌碑銘贊輯釋》,蘭州: 甘肅教育出版社,1992年,330—333頁。。馬德先生進一步將此件成文時間推定在公元840年前後;同時認爲窟主鎮國俗姓氾氏,並根據文獻提供的開鑿位置、正龕内容等信息,推測莫高窟第361窟可能爲報恩吉祥窟*馬德《敦煌莫高窟“報恩吉祥窟”考》,《敦煌研究》1999年第4期,56—59頁。。

敦煌文獻P.2991稱報恩吉祥窟“素毗盧像一軀,並八大菩薩,以充侍衛”,這種一佛並八菩薩的彩塑組合在莫高窟並不多見,學者們試圖通過這點確認報恩吉祥窟在莫高窟的位置。在認定這件文獻寫於吐蕃統治敦煌時期的基礎上,有學者提出了與馬德先生不同的看法。沙武田先生認爲文獻中的“富陽”應爲“當陽”,指中心佛壇,進而認爲莫高窟第234窟極有可能是報恩吉祥窟*沙武田《莫高窟“報恩吉祥窟”再考》,《敦煌研究》2008年第2期,25—31頁。;張先堂先生則認爲“當陽”爲方位名詞,指中心、當中,而非中心佛壇,通過對敦煌現存一佛並八菩薩作品的整理,認爲此窟應是塑毗盧遮那繪八大菩薩,進而推測莫高窟第153窟可能就是報恩吉祥窟*張先堂《敦煌莫高窟“報恩吉祥之窟”三考》,《敦煌研究》2008年第5期,1—8頁。。

以上的工作爲我們分析P.2991《報恩吉祥之窟記》和尋找報恩吉祥窟的位置打下了堅實的基礎,但同時也可以看到學者們對這篇文獻内容的理解仍有爭議。一是僧鎮國的俗姓,二是報恩吉祥窟在莫高窟的位置。實際上,對這篇文獻的解讀還存有很多的疑問。筆者在整理這篇文獻時發現,P.2991的確追述了僧鎮國在吐蕃時期的事跡,但文獻後半部分所述的開窟之人實際上不是僧鎮國,時代也不是吐蕃時期。也就是説,這件文獻後半部敍述的人物纔是真正的窟主,其中透露的時代特徵纔是真正的寫作時間。换言之,文獻後半部分顯示的寫作時間纔是報恩吉祥窟真正的營建時間。因此筆者不揣冒昧,通過對P.2991《報恩吉祥之窟記》内容的分析,試圖對其寫作年代提出新的看法。

二 P.2991《報恩吉祥之窟記》内容辨析

雖然多位前輩對敦煌文獻P.2991都進行過録文,但爲了方便討論,筆者在前輩的基礎上,重新將全文轉録如下:

1 報恩吉祥之窟記 釋慧苑述

2 竊以桂生方寸,即有凌霜之氣;蘭芽未發,便附芬郁之芳。

3 豈將凡卉而比其貞馥者矣。厥維季代宗子,法號鎮國者,天

4 生駿骨,神假精靈。風調与衆有殊,雅重亦將難疋。奇能濟世,

5 權受入時,特達資身,恭謙立志。敬上有昏定之美,愛下無

6 荊悴之憂。仗義依仁,輕生貴士。弱冠涉俗,幹橐超羣。長乃

7 尋淄(緇),庶幾越世。遂使住(往?)譽遠震,台相追随,面輔南 朝,

8 俸對無問。雖後 王侯顾遇,庶仕欽崇,想雁足而長啼,

9 望仰雲而哽咽。悟勢禄而癕疖之患,杖錫涉險而孤殷;

10 知桑梓是畢禮之途,養性娑婆於隴畝。則驎之一角,人

11 之一毫,未足儔矣。然每嘆高祖之 帝德,仰視而不及;

12 思先賢之盛事,側聽而无聲。耿介長呺,潛形飲氣。時屬

13 黎甿失律,河右塵飛。信義分崩,禮樂道廢;人情百變,

14 景色千般。呼甲乙而无聞,唤麹薩而則諾。時運既此,知復奈何?

15 賴上人善别珠玉,遇之世而不貧。妙達時機,在拘繫而无慮者,

16 則君子之中融也。非但父之利智,其子比其志坚者,亦貞明蓋代,

17 聰叡絶倫,有月角之美容,輔山庭之奇貌。出入金闕,恭

18 奉 國師,典御一方,光被四衆。加以慕祖宗之恩,不墜於家

19 風;領孝悌之徒,修身於後代。其氾氏之戚里,蓋乃金枝玉

20 葉,帝子帝孫,与盤石而連基,共維城而作固。雖今

21 來古往,而小山之桂猶存;道德相仍,大 王之風无替。爰

22 公卿侯伯,並載於碑銘;秀士儒林,預標於前史。顯古

23 人之名德,未賀鞠養之深恩。尔迺自惟罪盟,嚴蔭

24 早違;孝感无徵,慈顔永隔。哀哉 父母,生我劬勞,

25 欲報之恩,唯仗景福。是以捐資身之具,罄竭庫儲,委

26 命三尊,仰求濟拔。遂於莫高勝境,接飛榜而鑿

27 岭,架雲閣而開岩。其龕化成,粉壁斯就,富(當)陽素

28 毗盧像一軀,並八大菩薩,以充侍衛。並庒淄(緇)麗(纚),絢綵鮮明。

29 若紫電而映丹霞,如烏輪而沉碧沼。圓鏡内淨,擁

30 現大千;性智外融,光周百億。所冀上資七代,下益五枝,卓

31 識成形,皆獲斯慶。其詞曰: 天中靜天,務總良田。一心正定,

32 衆暈息扇。恒羈意馬,永縶情猨。理存戡拔,

33 廣度無邊。其一。三危雪跡,衆聖所欽。巖高百尺,

34 河闊千尋。岫吐異色,鳥弄奇音。見善思及,

35 易地布金。其二。居然特達,歷代衣冠。三皇之裔,

36 五帝之前。孝哉宗子,邈与先賢。傳芳萬代,

37 祚继千年。其三。

38 竊門之行無

(後缺)

從第2行“竊以桂生方寸”至第16行“則君子之中融也”,描寫的主要人物是“季代宗子”僧鎮國的種種事跡,在對他一番誇讚之後,説他弱冠開始展現才幹,年長後纔出家,之後面輔南朝。有關南朝所指,鄭炳林先生已指出南朝即吐蕃*昞麟《南朝小考》,《敦煌學輯刊》1993年第1期,71頁。,此觀點可從。加上鎮國之名在敦煌文獻P.3301《吐蕃時僧人分配布施名單》和S.10746V《佛聖歎齋襯曆》中多次出現,證明其爲吐蕃時期僧人無疑。之後所載也與敦煌文獻P.4640《陰處士碑》相似,主要描述吐蕃佔領敦煌前後的社會動蕩與僧鎮國在此時因其才能而得以保全。

第16行“非但父之利智,其子比其志堅者”話鋒轉移,説明之前所敍述的都是“父之利智”,此後要描寫的則是“其子”。也就是説僧鎮國是父親,而後面所説的他的兒子纔是真正的窟主。後面的話又是一番對“其子”的溢美之辭,如果文獻在第16行前後描述爲同一人的話,那“非但父之利智”就無從説起,也太顯突兀,同樣也没必要對同一個人再重複誇讚一次。其實在《陰處士碑》中,也是從窟主的父親陰伯倫開始説起的。那麽,作爲僧人的鎮國是否可以有兒子?答案是肯定的,文獻中已説,鎮國二十歲開始嶄露頭角,年長纔披緇出家,出家前完全有可能生有子嗣。

第19行至20行“其氾氏之戚里,蓋乃金枝玉葉,帝子帝孫,与磐石而連基,共維城而作固”一語,透露出了窟主俗姓氾氏,那麽“宗子”、“帝子帝孫”之語又從何而來?S.1889《敦煌氾氏人物傳》稱“氾氏之先,出自有周,帝嚳之苗裔也……代代相生,遂爲敦煌望族……於顯遠祖,巍巍帝皇”。氾氏爲敦煌大族,這裏的“宗子”指氾氏家族的“宗子”,“帝子帝孫”則是氾氏追溯遠祖得出的結論。從S.1889全文的敍述可以看出,氾氏非常在意自己是周王的後裔,常以帝子帝孫自居。這樣的話,《報恩吉祥之窟記》中的僧鎮國和其子俗姓氾氏無疑。馬德先生雖未具體解釋“宗子”與“帝子帝孫”所指,但他認爲僧鎮國俗姓氾氏的觀點可從。

那麽鎮國之子是誰?他生活的時間又是什麽時代?第17行至第18行稱其子“出入金闕,恭奉國師,典御一方,光被四衆”。對於這句話中的“國師”一詞,以往都解釋成作爲受寵漢僧被吐蕃奉爲“國師”。但實際上,吐蕃時期的名僧摩訶衍、法成等人,被給予的尊號都是“國大德”、“國德”或“蕃大德”,似乎没有“國師”之名。只有晚唐時期張球爲法成(一説洪辯)撰寫的P.4660《大唐沙州譯經三藏大德吴和尚邈真贊》中稱“聖神贊普,虔奉真如。詔臨和尚,願爲國師”,而P.2913《大唐敦煌譯經三藏吴和尚邈真贊》和P.4640中《故吴和尚贊文》“願爲國師”處均作“鴻澤虔熙”,並於後部明確書寫歸唐之後“太保欽奉,薦爲國師”,或可説明P.4660 中的“國師”稱號可能是根據張球在晚唐時期的理解所寫,而非吐蕃時期的實情。整個中唐時期,似乎没有“國師”,直到歸義軍時期,“國師”的尊號纔重新出現並頻繁使用,如P.4640《故吴和尚贊文》、P.2748V《國師唐和尚百歲書》、P.3556《都僧統氾福高和尚邈真贊並序》、P.3556《都僧統陳法嚴和尚邈真贊並序》等,説明在歸義軍時期先後至少有吴和尚、唐悟真、氾福高、陳法嚴等多位“國師”。如果文獻中的窟主是鎮國之子,那麽他成爲“國師”的時間應該是在歸義軍成立之後。

三 P.3556《都僧統氾福高和尚邈真贊並序》

P.3556《都僧統氾福高和尚邈真贊並序》記述了敦煌高僧氾福高的生平*録文參見鄭炳林《敦煌碑銘贊輯釋》,371—372頁。。他出生在敦煌,在金山國時期至曹氏歸義軍初年受到尊崇,“洎金山白帝,國舉賢良,念和尚以衆不羣,寵錫恩榮之袟,遂封内外都僧統之號,加河西佛法主之名。五郡稱大師再生,七州闡法王重見。爰至吏部尚書,秉政敦煌,大扇玄風。和尚清座花台,倍敬國師之禮,承恩任位,傳法十五餘年”。也就是説,在這個時期的敦煌的確有一位姓氾的“國師”,就是氾福高。

氾福高可能就是僧鎮國之子。P.2991所載鎮國之子“出入金闕,恭奉國師”,“金闕”指天子宫殿,結合P.3556,説明他實際上經常出入金山國天子張承奉的宫殿,並被尊爲國師。這樣的話,鎮國之子氾福高營建報恩吉祥窟的時間就在金山國建立之後至“吏部尚書”主政之時。金山國的建立時間,有905年、906年、908年、910年等多種觀點,914年張承奉死,曹氏主政,去國號*季羨林主編《敦煌學大辭典》,上海辭書出版社,1998年,372頁。。多位學者已考證出,P.3556中的“吏部尚書”指曹仁貴,他“914年初任節度使後加吏部尚書銜。約貞明六年(920)後不久,稱僕射”*榮新江《歸義軍史研究——唐宋時代敦煌歷史考索》,上海古籍出版社,1996年,107頁。。

氾福高是敦煌大雲寺僧人。榮新江先生對氾福高任都僧統的時間也有考證*榮新江《關於沙州歸義軍都僧統年代的幾個問題》,《敦煌研究》1989年第4期,72—73頁。,鄭炳林先生吸收其成果進一步整理出氾福高的生平*鄭炳林《敦煌碑銘贊輯釋》,372—373頁。。他們認爲,乾寧二年(895)氾福高出任都僧録,任都僧統時間約爲902—917年。氾福高的前任都僧統爲康賢照,“乾寧二年(895)接替悟真任釋門都僧統。約天復二年(902)離任”*季羨林主編《敦煌學大辭典》,355頁。。馬德先生根據新發現的山東博物館藏敦煌文獻LB.052V《都僧統賢照都僧録談廣等上僕射狀稿(擬)》和《天復五年(905)新婦染患施捨文》同書一紙的情況認爲,“賢照905年還在任”*馬德《國内散藏敦煌遺書的調查隨筆》,《敦煌研究》2012年第5期,48頁。。也就是説,氾福高任都僧統的時間可能是在905年之後。在P.3556《邈真贊》中氾福高被稱爲“大唐勑授歸義軍應管内外都僧統充佛法主京城内外臨壇供奉大德兼闡揚三教大法師賜紫沙門”,榮新江先生認爲這裏的“大唐”是指後唐。但後唐建立在923年,根據敦煌文獻S.0474V《戊寅年(918)三月十三日都僧統等算會文書》都僧統爲陳法嚴,氾福高至遲在918年已不在都僧統位,所以不可能有後唐歸義軍都僧統之銜。那麽這裏的“大唐”只能是唐朝,雖然907年唐朝滅亡,但敦煌人在之後的數年仍稱唐以示歸屬。莫高窟第166窟東壁門北側《發願文》云“時唐□亥年七月十三日,釋門法律臨壇大德勝明,奉爲國界清平,郡主尚書曹公……”,榮新江先生考證:“由此可以推斷,此乙亥年是後梁乾化三年(915),但當時沙州尚不知有乾化年號,卻知道唐朝已亡,故不用天復年號,只好用甲子紀年,並冠以‘唐’字,表示歸義軍的所屬。”*榮新江《歸義軍史研究——唐宋時代敦煌歷史考索》,97—98頁。所以,營建報恩吉祥窟和撰寫《報恩吉祥之窟記》的時間應爲905—917年之間,恰好經歷了敦煌金山白帝和吏部尚書兩個時期。此時也正是敦煌的晚唐五代交接之際,P.2991《報恩吉祥之窟記》中的功德主氾福高既然是晚唐五代時期的敦煌國師,那這件文獻就不是寫於吐蕃時期,其寫作年代應爲晚唐五代,那麽報恩吉祥窟也應是晚唐五代所建。

現在唯一的問題就是P.2991《報恩吉祥之窟記》的作者慧苑,有學者認爲慧苑即爲“惠菀”,爲吐蕃佔領敦煌後期至張氏歸義軍初期的僧人。杜牧撰有《敦煌郡僧政慧菀除臨壇大德制》:“勑敦煌管内釋門都監察僧正兼州學博士僧慧菀。敦煌大藩,久陷戎壘,氣俗自異,果産名僧。彼上人者,生於西土,利根事佛,餘力通儒。悟執迷塵俗之身譬喻火宅,舉君臣父子之意教爾青襟。開張法門,顯白三道,遂使悍戾者好空,惡殺義勇者徇國忘家。裨助至多,品地宜峻,領生徒坐,勉宏兩教,用化新邦。可充京城臨壇大德,餘如故。”*董誥等編《全唐文》,上海古籍出版社,1990年,3444頁。此人在P.3720《前敦煌都毗尼藏主始平陰律伯真儀贊》及P.4660《敦煌唱導法將兼毗尼藏主廣平宋律伯彩真贊》之署名均爲惠菀,據推測約卒於咸通、乾符年間*《敦煌學大辭典》,351頁。。古漢語中,惠通慧,菀通苑,所以惠菀與慧苑似爲一人。但在以上提到惠菀的敦煌文獻中,其名前均署唐鄯州龍支聖明福德寺等字樣,而《報恩吉祥之窟記》慧苑名前没有這些字樣,或者惠菀與慧苑非一人?惠菀卒年不可考,他在張氏歸義軍初期任僧正,如果惠菀像唐悟真一樣長壽的話,那麽也有可能活到10世紀初,這樣惠菀和慧苑可能爲同一人。

四 報恩吉祥窟推測

從莫高窟現存洞窟來看,在主室的彩塑組合中擁有一佛八菩薩彩塑像的僅有莫高窟第351窟和莫高窟第233窟,這兩窟的營建時間也與P.2991《報恩吉祥之窟記》的時代相近。莫高窟第351窟(見圖2)基本情況如下:

第351窟

C146 P160

時代: 五代(西夏、清重修)

形制: 覆斗形頂,西壁開一龕

内容: 前室頂表層西夏畫椽條圖案,底層有五代殘畫。 西壁西夏門上畫七佛(模糊),門南畫文殊變(上部模糊),門北畫普賢變。 南、北壁西夏各畫阿彌陀經變一鋪。 甬道盝形頂中央西夏畫棋格團花,南、北披畫垂幔。 南、北壁西夏上畫説法圖各一鋪,中供養菩薩各三身,下壼門供寶各三個。 主室窟頂藻井浮塑二龍戲珠井心,回紋、卷草、幔帷鋪於四披。四披畫棋格團花、垂幔、飛天。 西壁平頂方口龕内清塑十一身(一倚坐佛、二弟子、二菩薩*此處應爲四菩薩,原記録有誤。、二半跏菩薩、二供養菩薩、一騎獅文殊、一乘象普賢)。龕下壼門供寶共三十六個。 龕沿西夏畫波狀卷草邊飾。 龕外南、北側西夏各畫千佛,下花卉。 龕下西夏畫花卉。 南、北壁西夏畫千佛,下壼門供寶各一排(殘),西端各畫一供養菩薩,下花卉。 東壁西夏門上畫千佛;門南畫千佛,下壼門供寶五個;門北畫千佛,下壼門供寶七個。*敦煌研究院編《敦煌石窟内容總録》,北京: 文物出版社,1996年,143頁。

圖2 莫高窟第351窟主室内景 五代

圖3 莫高窟第233窟主室内景 晚唐五代

莫高窟第351窟的開鑿時代,正好是五代時期,正龕面東符合“當陽”的特徵,彩塑包含一佛與八位大菩薩。從彩塑的排列來看,基本繼承了唐代的佈局。但是本窟的彩塑全部經過清代重修,已無法見到最初的原貌,現存主尊倚坐説法,這是莫高窟中彌勒佛常見的姿態,與毗盧遮那佛的形象不太符合。四侍立、二半跏及文殊普賢八位菩薩的身量大小有明顯的差别,與常見的身量等同的八大菩薩很不一樣,由此也與P.2991《報恩吉祥之窟記》記載“以充侍衛”的功能並不相符。從崖面位置來看,此窟位於較爲接近地面的下層,這點也與文獻記載“接飛榜而鑿岭,架雲閣而開岩”暗示的報恩吉祥窟處於崖面上層的位置不一致。所以,筆者認爲此窟是報恩吉祥窟的可能性不大。而莫高窟第233窟(見圖3)似乎與報恩吉祥窟的情況更爲接近,此窟基本情況如下:

第233窟

C049 P082

時代: 宋(西夏、清重修)

形制: 覆斗形頂,設中心佛壇

内容: 前室頂畫團花圖案(色彩已變灰黑)。 西壁門上畫説法圖(模糊),門北畫經變(模糊)。 甬道盝形頂中央畫團花圖案,南、北披各畫垂幔、飛天。 南壁存供養菩薩十身。 北壁存供養菩薩七身。 主室中心佛壇上宋塑趺坐釋迦、騎獅文殊、騎象普賢、二弟子、六菩薩、四力士(均清修)。 佛壇東面下層存清畫男供養人一排。 南、西、北壁畫千佛。 東壁門上畫千佛變,門南、北畫千佛。 注: 此窟頂爲清修木質天棚、樑柱,均畫交枝卷草。*敦煌研究院編《敦煌石窟内容總録》,92頁。

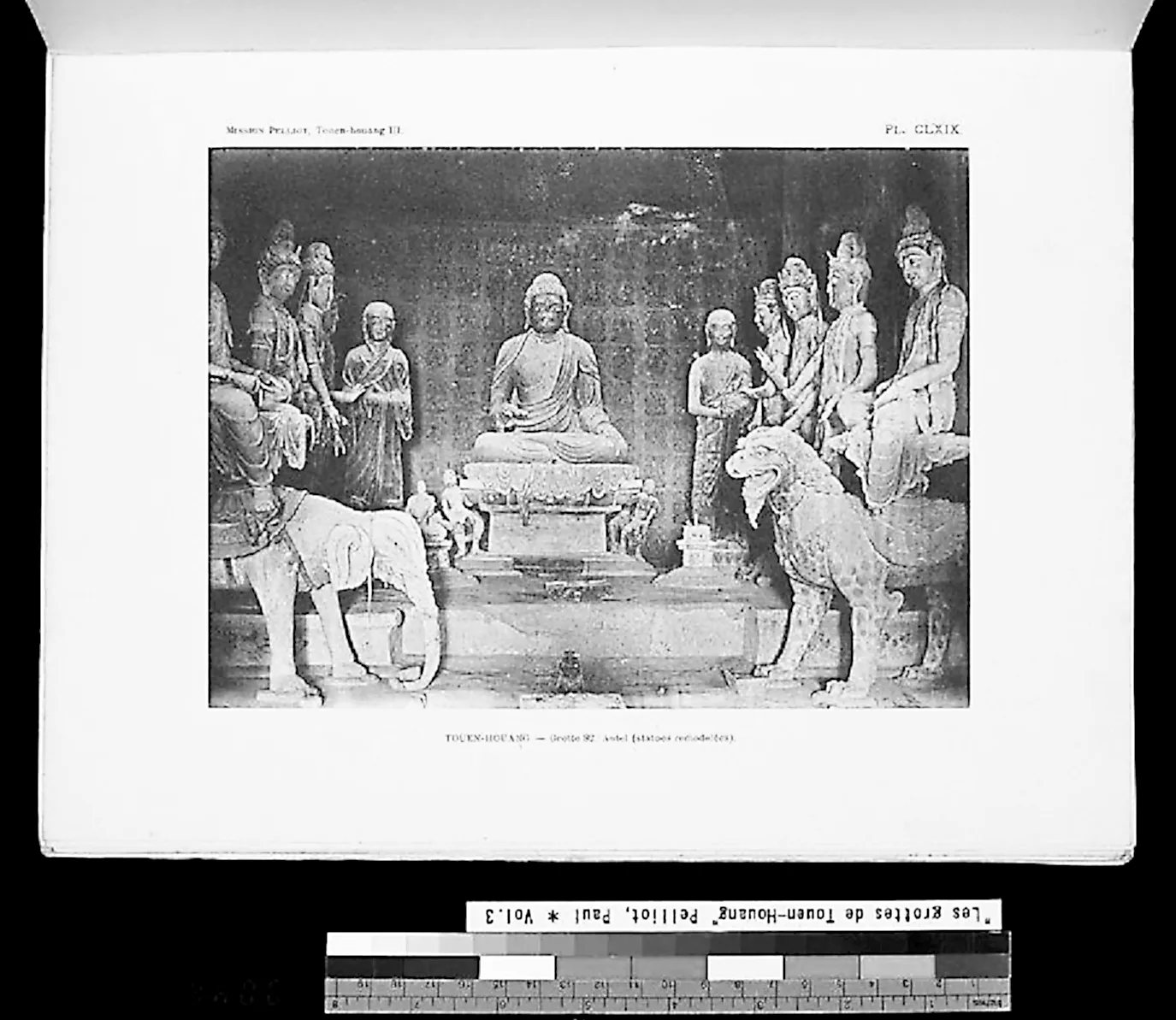

圖4 莫高窟第233窟主室内景 伯希和圖録

這種中心佛壇窟,最早見於初唐第205窟,晚唐、五代、宋代大型洞窟中多設中心佛壇,只是後來在佛壇背後鑿出背屏,較爲典型的有莫高窟晚唐第196窟、五代第61窟和宋代第55窟。這個洞窟屬中等規模,所以中心佛壇後部没有背屏,但與晚唐以後的大中型洞窟一樣,主室前方設有較長的甬道。因爲窟内經西夏、清代重修,已看不到原始面貌。在伯希和1908年拍攝的照片中,可以看到洞窟稍早的面貌(見圖4),大致可以確定現存彩塑阿難、迦葉的背部未經後代重妝。從現存洞窟的窟形、佛壇與彩塑的情況來看,似乎定爲晚唐五代時期也没有太大問題。P.2991《報恩吉祥之窟記》稱:“當陽素毗盧像一軀,並八大菩薩,以充侍衛。”此窟主尊坐西面東,處當陽之位。但主尊外貌爲佛裝,不像後來的毗盧遮那(大日如來)爲菩薩裝。佛壇最前方爲對稱出現的騎獅文殊和乘象普賢的菩薩彩塑,文殊和普賢是華嚴會上的兩大上首菩薩,毗盧遮那、文殊和普賢被稱爲“華嚴三聖”。唐代澄觀大師説:“況文殊主智,普賢主理,二聖合爲毗盧遮那,萬行兼通,即大華嚴之義也。”*贊寧撰,范祥雍點校《宋高僧傳》卷五《唐代州五臺山清涼寺澄觀傳》,北京: 中華書局,1987年,105頁。也就是説,以文殊和普賢作爲脅侍,主尊就有了毗盧遮那的性格,並在組合中隱含了華嚴之義。這樣一來,不管正龕的主尊以何種面貌出現,其具有毗盧遮那的性格是毫無疑問的。

毗盧遮那、盧舍那與釋迦三者之間的關係,原出自《華嚴經》,但因譯音不同,造成後世各佛教宗派對三者有不同的解釋。華嚴宗認爲毗盧遮那佛爲報身佛,是蓮華藏世界的教主。天台宗認爲毗盧遮那佛是法身佛,盧舍那佛爲報身佛,釋迦牟尼佛爲應化身佛。密宗則認爲毗盧遮那佛爲至高的唯一法身佛,金剛界的根本,是密教最大本尊。因爲譯名不同,造成佛教内部不同學派,對這三者之間的解釋也不盡相同。隋代智者大師稱:“《普賢觀》云,釋迦牟尼名毗盧遮那遍一切處。《華嚴》云,亦名釋迦亦名舍那等。既知三身即一身。”*智顗説,門人灌頂記《仁國護國般若經疏》卷四,《大正藏》第33册,271頁。智者大師這種認爲三者即爲一身的觀點,在唐代以後的敦煌石窟造像中得到了體現。

在晚唐的莫高窟第459窟中,正龕外兩側爲文殊與普賢赴會圖,按照澄觀大師的觀點,主尊必然是具有毗盧遮那性格的。而我們所看到的西壁正龕的主尊身著普通佛裝,既没有後來大日如來菩薩裝的特點,也没有盧舍那佛的法界衆生相,仍以最爲常見的釋迦佛的外貌出現。加上兩側脅侍著阿難和迦葉兩大弟子,第459窟主尊更是確定爲釋迦牟尼無疑,可以説是具有毗盧遮那性格的釋迦佛。中唐榆林窟第25窟正壁繪製密教毗盧遮那並八大菩薩,主尊爲菩薩裝大日如來的密教形象,但旁邊的榜題卻清楚地寫著“清淨法身盧那舍佛”。現在看來,釋迦、盧舍那、毗盧遮那爲各自獨立的概念,雖然之間有聯繫,但也有很明顯的區别,特别是在外形上。從唐代的敦煌石窟來看,釋迦、盧舍那、毗盧遮那三身有時即爲一身,既有釋迦外形的毗盧遮那佛,也有毗盧遮那外形的盧舍那法身。

有關一佛並八大菩薩的經典有數種,其中記載的八大菩薩名號也有所差别,與敦煌此類組合最爲接近的是不空譯《八大菩薩曼荼羅經》*不空譯《八大菩薩曼荼羅經》,《大正藏》第20册,675—676頁。,但主尊不是釋迦而是盧舍那或毗盧遮那。郭祐孟《敦煌石窟“盧舍那佛並八大菩薩曼荼羅”初探》*郭祐孟《敦煌石窟“盧舍那佛並八大菩薩曼荼羅”初探》,《敦煌學輯刊》2007年第1期。、劉永增《敦煌石窟八大菩薩曼荼羅圖像解説》*劉永增《敦煌石窟八大菩薩曼荼羅圖像解説》,《敦煌研究》2009年第4、5期。和陳粟裕《榆林25窟一佛八菩薩圖像研究》*陳粟裕《榆林25窟一佛八菩薩圖像研究》,《故宫博物院院刊》2009年第5期。對這一圖像均有深入的研究。這一圖像最早出現於榆林窟第25窟,此後敦煌壁畫和藏經洞絹畫中均有出現。而主尊既有菩薩裝的大日如來,也有佛裝的釋迦佛形象。所以,莫高窟第233窟主尊以釋迦佛的外形代表毗盧像也是没有問題的。從洞窟的位置來看,第233窟處於崖面高處,也比較符合文獻記載報恩吉祥窟的情況。不過,從中晚唐至五代宋一佛八菩薩圖像和塑像在敦煌流行的情況來看,敦煌石窟中一佛並八大菩薩的繪塑作品並不只報恩吉祥窟這唯一的一例。也就是説,報恩吉祥窟彩塑爲毗盧遮那並八大菩薩像,而具有繪塑一佛並八大菩薩的洞窟在敦煌石窟中不只報恩吉祥窟一例,這就是爲什麽會有那麽多的洞窟被懷疑是報恩吉祥窟。所以我們只能説,莫高窟第233窟可能爲報恩吉祥窟,而不是説這個洞窟一定是報恩吉祥窟。

綜上所述,筆者認爲P.2991《報恩吉祥之窟記》寫於晚唐五代時期,報恩吉祥窟爲晚唐五代敦煌僧人、國師氾福高營建的功德窟,莫高窟第233窟有可能是文獻中記載的報恩吉祥窟。

附識: 感謝敦煌研究院汪泛舟副研究員、浙江大學許建平教授在本文寫作過程中給予的認真指導!

(作者單位: 敦煌研究院敦煌文獻研究所)

基金項目: 國家文物局“文物保護科學和技術研究課題”《中唐敦煌密教文獻研究》,合同號: 20110113。