试论《史记》中汉代诸侯王之自杀

郑诗傧

(马来西亚新纪元学院中文系)

试论《史记》中汉代诸侯王之自杀

郑诗傧

(马来西亚新纪元学院中文系)

司马迁笔下的历史人物,在面临生死抉择之际,都有不同的追求,不同的态度。他们当中有的选择忍辱求生,有的选择自杀,有的则贪图长生不死。在司马迁笔下,记录更多的是选择自杀的人物。然而,他们就死的原因都不一样,并且他们的选择往往与身份有密切的关系。在《史记》里,诸侯王懦弱、无可奈何而弃生就死的形象,跃然于纸上。从死亡美学的意义上而论,类似这样的自杀,并未体现生命的价值美,更无探讨之必要,然而其背后隐藏的政治社会因素,却是一个重要的议题。可以说,探讨诸侯王之死因,是了解专制主义制度的一扇有利窗口。本文相信,诸侯王赴死,虽然存在自身过失这个原因,但其实司马迁有意揭露诸侯王之死因,与其和门客(或游侠)、商贾(或富豪)形成一种令专制主义者寝食难安的离心力量有关。

《史记》;诸侯王;自杀

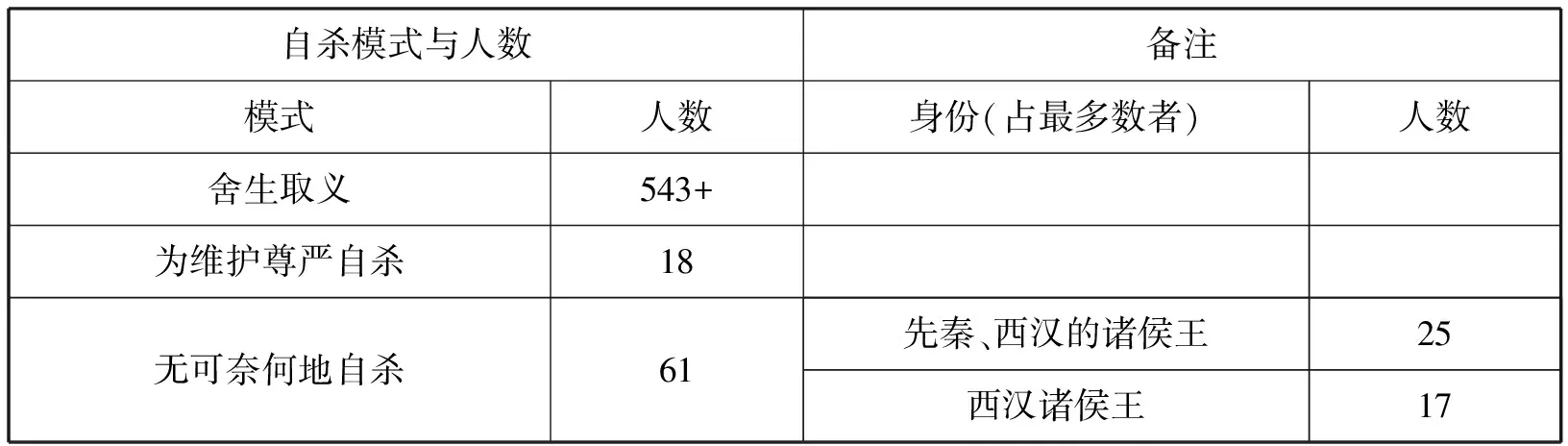

据笔者统计,司马迁笔下一共记录了至少622名(含无名氏,如五百死士)选择自杀的人。他们虽然同样在面临生死抉择之际选择自杀,但其背后动机与模式却不相同。本文对《史记》中自杀的人物做了定量分析,结果如下:

《史记》中自杀的人数、模式与身份一览表

备注:符号‘+’表示“至少”

上表显示,无可奈何的自杀者中,诸侯王这一身份占绝大多数,占68.85%,其原因值得我们探究。笔者认为为维护尊严而自杀者,多半是不甘对簿受辱而自杀,或自尊自重,愤怒自杀;这与无可奈何型,因为生无可望,或忧或惧而选择自杀者不同。本文仅就《史记》中因无可奈何而自杀的这一模式作分析论述,其余模式的自杀行为,如或舍生取义,或为维护尊严自杀,则一概不予论述。

关于《史记》中人物自杀的研究并不少,而论及诸侯王这个群体的,则有何梅琴的《〈史记〉自杀模式描写及原因探析》[《山东师范大学学报》(人文社会科学版)2008年第5期]。作者主要分成两个部分论述,前部分列出《史记》中8种类型的自杀人物,后部分讲述诸侯官吏自杀的原因,其中包括伦理纲常的淫威、自尊自重的心理、严刑峻法的威胁、为保全家室而自杀。另有卢刚的硕士学位论文《〈史记〉中自杀人物群像研究》(重庆师范大学,2011年),其中便述及自杀现象的概况,如数量、阶层和身份等。当中亦提及诸侯王。而笔者则欲透过对《史记》诸侯王之自杀原因作分析,揭开更深一层的政治社会因素。本文的研究,有助于我们认识身份与生命抉择存在着必然的联系,也揭示了个体的生死抉择与政治社会这个大背景脱不了干系。

以诸侯王论之,其地位尊贵,结局却如此,虽然脱离不了自身过失这一因素,但本文相信这是司马迁有意从本质上揭露在专制主义下,诸侯王私门养客,结交商贾的必然结局。诸侯王、富豪、游侠,这三层身份的人,已为绝大部分统治者所猜忌、不安;当这三种人凝聚在一起时,更形成了一股强大的力量,即使只是搞学术交流或文学交流,也让专制主寝食难安,害怕权力旁落。为了消除这股隐患,专制主是不遗余力的,宁枉不纵。另外,也有西汉实施严刑峻法的缘故,以致诸侯王宁可选择自杀,或保全尊严,或为保全家人。就其死亡美学而论,固然不存在,但作为揭露政治社会真实面却具有深刻的意义。这点从司马迁细致描写诸侯王的自杀始末中不难看出。相信这也是司马迁想要暗示给细心读者的历史资料。

一、 汉代诸侯王的自杀始末

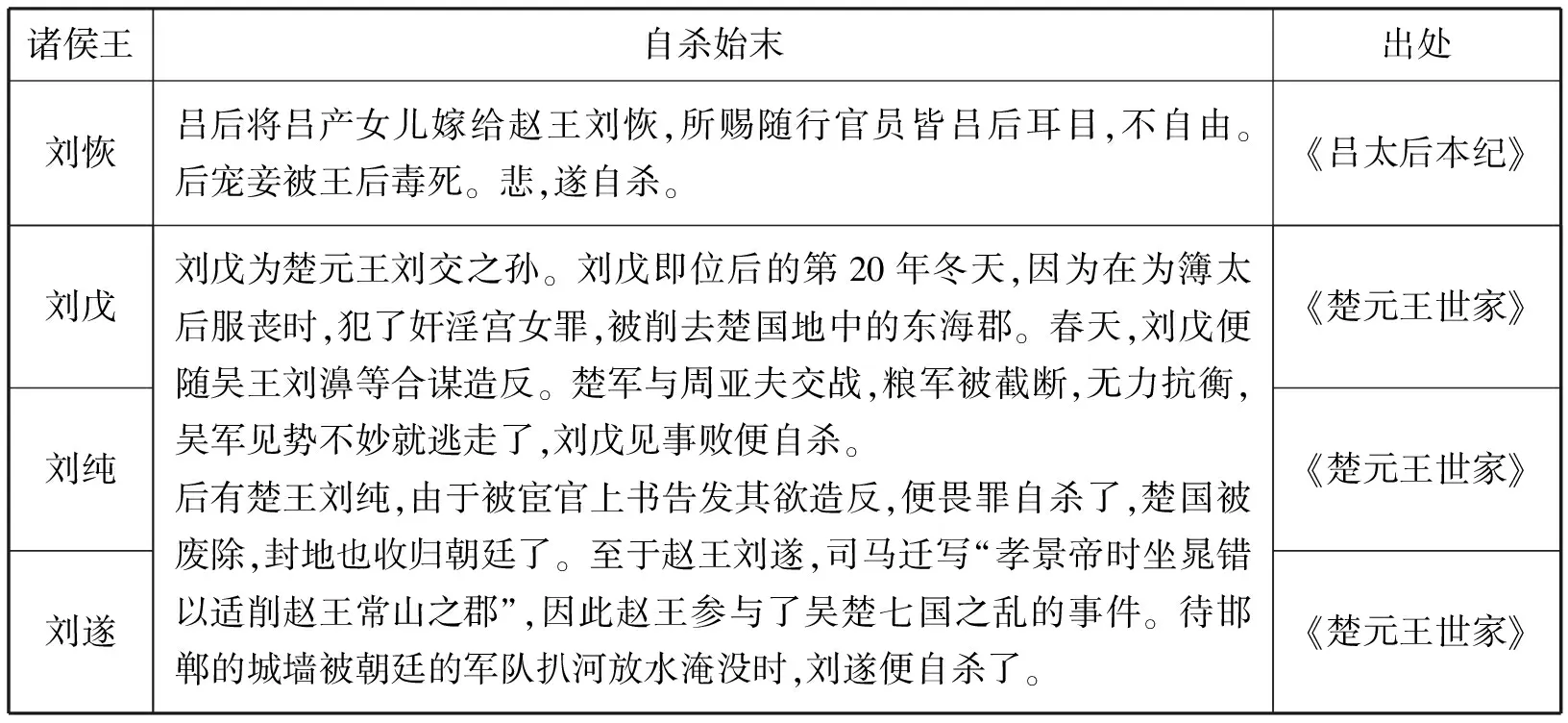

司马迁在《史记》中详实地记载了汉代诸侯王的自杀始末,让我们清清楚楚地看到诸侯王是如何位处尊荣,又是因何而自杀,导致封地被没收的。细心的读者不免要问,何以这些诸侯王一旦犯错,封地不是被削减就是被朝廷收归。可见,朝廷志在收地。下表罗列出汉代诸侯王的自杀始末,以供参阅:

诸侯王自杀始末出处刘恢吕后将吕产女儿嫁给赵王刘恢,所赐随行官员皆吕后耳目,不自由。后宠妾被王后毒死。悲,遂自杀。《吕太后本纪》刘戊刘纯刘遂刘戊为楚元王刘交之孙。刘戊即位后的第20年冬天,因为在为簿太后服丧时,犯了奸淫宫女罪,被削去楚国地中的东海郡。春天,刘戊便随吴王刘濞等合谋造反。楚军与周亚夫交战,粮军被截断,无力抗衡,吴军见势不妙就逃走了,刘戊见事败便自杀。后有楚王刘纯,由于被宦官上书告发其欲造反,便畏罪自杀了,楚国被废除,封地也收归朝廷了。至于赵王刘遂,司马迁写“孝景帝时坐晁错以适削赵王常山之郡”,因此赵王参与了吴楚七国之乱的事件。待邯郸的城墙被朝廷的军队扒河放水淹没时,刘遂便自杀了。《楚元王世家》《楚元王世家》《楚元王世家》

续表

对此,笔者产生了许多质疑:诸侯王是天生骄奢淫逸,还是受不住诱惑而如此?为何诱惑源源不绝?诸侯王何以胆大妄为,不加掩饰过错?何以一旦犯罪了,远在千里之外的朝廷却能无所不知?本文大胆假设,统治者早就想对诸侯王除之而后快,并志在削减他们的权势,只是苦于找不到借口,于是早已派人暗中监督诸侯王的一举一动。对于一个专制主义者而言,防患于未然,永远是最迫切的事。尤其是诸侯王喜与门客、商贾建立私交。

二、 诸侯王个人的骄纵及与门客、商贾的建交

有学者指出汉初是实行半封建半郡县制度的。所谓半封建,指的就是被封为王的“诸侯王”,不是列侯。诸侯王的身份比列侯还要高一等,而被封为王的,乃是真正分封建国,在被封的范围内,有政治上的统治权,故被称为诸侯王[1]。

汉初封建局势在短短七年内演变不小。泷川资言引陈仁锡言云:

以天下大势言之,如高五年楚王信、淮南王布、燕王绾、赵王耳、梁王越、长沙王芮、韩王信,则天下之势,异姓强而同姓未封也。如高六年楚王交、齐王肥、代王喜、淮南、燕、赵、梁、长沙,则天下之势,异姓同姓强弱略相当也。如高十二年,吴王濞、淮南王长、燕王建、赵王如意、梁王恢、淮阳王友、代王恒、齐、楚、长沙,则天下之势,同姓强,异姓绝无而仅有。[2]

汉初封建局势如此实乃因天下初定之际,广大的地区,一开始便落在异姓诸侯王手上。每剪灭一处,即形成统治上的虚脱地带。刘邦对功臣多有猜忌,于是大封同姓子弟,给予特大的封域,并且让他们行使与朝廷相同的制度[3],诸侯王骄奢淫逸的问题自始潜伏于内。司马迁在《汉兴以来诸侯王年表》云:“天下初定,骨肉同姓少,故广彊庶孽,以镇抚四海,用承卫天子也。汉定百年之间,亲属益疏,诸侯或骄奢,忕邪臣计谋为淫乱,大者叛逆,小者不轨于法,以危其命,殒身亡国。”[4]这些同姓诸侯王,用来弥补统治者新去除的威胁,随后日久又成了统治者新的威胁。

若仅是诸侯王之骄纵,不足以对统治者构成威胁。然而,诸侯王、商贾、亡命豪侠之徒连成一气,则令统治者寝食难安。究其本质,乃与当时社会经济有关。这一点,钱穆剖析得最为明确。由于秦之暴政,历经楚汉相争,到高祖初定天下,整个社会尽显疲弱状态,高祖二年“关中大饥,米斛万钱。人相食,死者过半”,高祖十二年时“天下之残破,民人之流散死亡者甚多”[5]。故汉初实行与民休息政策,政治上宽简安静,历高帝、孝惠、高后,前后23年,而社会顿呈生气。社会经济复苏以后,商贾阶级再度兴起。又因山泽开放、都市扩大等因素而致富。然而,也发生了井田废弃的事件,民田被自由贩卖,出现赤贫。赤贫者无法缴交赋税,便自卖为奴。贫者若不自卖为奴,则往往相聚成奸,陷于刑辟,沦为亡命之徒,任侠风气愈演愈烈。钱穆又论及富人凭其财力,役使平民,无异于以往的封君贵族。他们交通王侯,力过吏势。亡命、游侠之徒,诸侯王亦往往招至养匿他们,彼此相结为奸[6]。如吴王刘濞“有豫章郡铜山,濞则招致天下亡命者盗铸钱,煮海水为盐,以故无赋,国用富饶”[7](《吴王濞列传》),又如《淮南衡山王列传》中写淮南王刘长“不用汉法,出入称警跸,称制,自为法令,拟于天子”[8];梁孝王刘武“得赐天子旌旗,出从千乘万骑。东西驰猎,拟于天子。出言跸,入言警。招延四方豪桀,自山以东游说之士莫不毕至”[9]。其他诸侯王荒乱之事,更是不可胜数。因企图谋反事发、兵败自杀的,如刘戊、刘纯、刘遂、齐孝王、济北王、刘建、刘胥等;以淫乱、私通罪而自杀的,如刘定国、齐厉王、衡山王等。清人赵翼推其原始,认为是无良师辅导的原因。他道:“总由于分封太早,无师友辅导之益,以至如此。观文帝八岁即封代王,出居于代,其他诸王可知。”[10]又如司马迁在《吴王濞列传》中评曰:“吴太子师傅皆楚人,轻悍,又素骄,博,争道,不恭。”[11]

诸侯王骄纵叛逆,加上大量的富商大贾与亡命游侠之徒向诸侯王靠拢,成为其门客,统治者更为不容。余英时引用研究古代帝国系统的社会学家曾提出的“自由流动的资源”(free-floating resources)这一概念,说明从社会秩序中游离出去的自由分子无论如何总是一股离心的力量,这和代表“法律与秩序”的政权多少是处在相对立的位置上的。因此统治者对“自由流动的资源”这一问题最为敏感。因为这一股自由流动的力量实效,在西汉前已然可见。自战国始,“私门养客的制度化,正是和国君养贤的制度化平行的”[12]。如《春申君列传》有云:“春申君既相楚,是时齐有孟尝君,赵有平原君,魏有信陵君,方争下士,招致宾客,以相倾夺,辅国持权。”[13]因此,统治者不得不担心这些养士数千的辅国持权者,将来有很大可能会夺国篡权,因为门客的力量确实是不容小觑的,如魏公子用侯嬴之计,成功窃取兵符,又靠侯嬴推荐而获得朱亥以杀掉晋鄙,并率晋鄙军救赵之危难,再如孟尝君被废,仅凭冯驩一人之力便复相位,可见这些门客的力量足以撼动个人或集体的财力与权势。在秦时,门客早为统治者所忌惮:

使者(诸)侯、外臣邦,其邦徒及伪吏不来,弗坐。可(何)谓邦徒、伪使□徒、吏与偕使而弗为私舍人,是谓邦徒、伪使。[14]

上述这条秦律说明了秦使者至国外,如队列中有的官员逃跑,使者不坐罪,但若是其私门舍人,即门客没回来,则使者将获罪。这显然是怕公卿大夫利用其私门舍人在国外为主人从事政治活动[15]。

关于西汉统治者对私门养士的忌惮,《史记》中多处论及。观游侠与富豪的境遇可略知一二:

徙天下豪富于咸阳,十二万户。[16](《秦始皇本纪》)

是时济南瞷氏、陈周庸亦以豪闻,景帝闻之,使使尽诛此属。[17](《游侠列传》)

及(武帝)徙豪富茂陵也,解家贫,不中訾,吏恐,不敢不徙。卫将军为言:“郭解家贫不中徙。”上曰:“布衣权至使将军为言,此其家不贫。”解家遂徙。[18](《游侠列传》)

郭解家贫,却仍然被列在豪富之内,令其搬迁,证明游侠实为武帝所忌恨。而武帝徙豪富之举,正如上文所说:商人游走活动,结交王侯,其势力之大让统治者不敢掉以轻心。另外,从苏建与卫青的一段对话,可知统治者对“养士”一事着实切齿。

吾尝责大将军至尊重,而天下之贤大夫毋称焉,愿将军观古名将所招选择贤者,勉之哉。大将军谢曰:“自魏其、武安之厚宾客,天子常切齿。彼亲附士大夫,招贤绌不肖者,人主之柄也。人臣奉法遵职而已,何与招士!”[19](《卫将军骠骑列传赞》)

统治者对自由流动的资源十分敏感,专制主更是不能容许社会上存在令他感到胁迫的任何力量;哪怕这种力量不是真实的存在,只是心理上的一块疙瘩,也必加以摧毁。对于与他们血肉相连,并由其自身的需要所建立起来的诸侯王及诸王,也毫不例外,更何况是一般的社会势力[20]。因此,西汉诸侯王多以无可奈何地自杀面貌呈现眼前。这些诸侯王虽有其自身的过失,但他们的悲惨结局,更根本的原因还在于西汉专制政治主义的意志所为。

另外,商贾势力之大也是统治者从历史教训上可得知的。春秋末期商业发展,商人买卖范围的社会活动自由扩大,司马迁在《货殖列传》里记述了范蠡和子贡的货殖行动,这些人可以使自己成为社会上的一种新势力,富可敌国,权势与国君分庭抗礼。孔子得以扬名天下,就是子贡赞襄的结果[21]。因此,游侠、门客与商贾,作为离心的力量,随着封建王侯制度而重新活跃,成了统治者欲歼灭或削弱其势力的对象。除掉他们,等于除掉诸侯王的羽翼,限制了诸侯王的势力扩展。

可以说,诸侯王、门客、商贾,在专制主义者眼中皆属游离出去的分子,他们是威胁统治者政权的“三害”,必欲除之而后快。而欲除去统治者眼中的上述“三害”,唯使用严刑峻法这一利器了。

三、 大一统与严刑峻法的结果导向

诸侯王过失之多,或遭问罪之多,自有其铁证如山的证据存在,然诸侯王原来身份显荣,何以如此不洁身自好,以致最终获罪,因而选择自杀,其根本原因恐怕在于西汉专制政治主义欲实现大一统的野心及严刑峻法所致。

汉武帝一朝实行的是专制政治主义,诸侯王因获罪而自杀的,更是屡见不鲜。汉武帝时推行“罢黜百家,独尊儒术”,并以儒家公羊学为尊。汉代儒学有别于孔门之儒教,推行的是一种结合阴阳五行,适合大一统的儒术。董仲舒虽立公羊学为学官,但是其思想依据还是以《春秋繁露》为重,对公羊学的内容多有演变选取。董仲舒倡导的是大一统,为了实现这个大一统,他建立了一套绝对化的伦理关系:

《盟会要》第十:“立义以明尊卑之分。强干枝弱,以明大小之职。别嫌疑之行,以明正世之意。……公心以是非,赏善诛恶,而王泽洽。始于除患正一而万物备。”[22]

《基义》第五十三:君臣、父子、夫妇之义,皆取诸阴阳之道。君为阳,臣为阴;父为阳,子为阴;夫为阳,妻为阴。阴道无所独行。[23]

《阳尊阴卑》第四十三:丈夫虽贱皆为阳,妇人虽贵皆为阴。……先经而后权,贵阳而贱阴也。[24]

董仲舒受到《吕氏春秋》的影响,把阴阳四时五行的气,认定是天的具体内容,伸向学术、政治、人生的每一个角落,完成了天人的哲学大系统,形成汉代思想的特性。他还用天地阴阳五行支配人伦关系,使三纲五常失去相对性的意义,变成一种绝对性的从属关系。这完全出于董仲舒将尊卑贵贱与价值判断联系在一起,将君、臣、民的关系绝对化。当这种绝对性的从属关系遭到破坏时,尊卑颠倒,则生祸患,而统治者有权除天下之患,甚至有备以无患,时时刻刻维系干强枝弱的政治局势。

诸侯王有权有势,对专制主义者而言,绝有可能包藏祸心,威胁统治者的政权。诸侯王错与不错,恐怕到最后还是难逃一死,甚至其家族亦被赶尽杀绝。《史记》里记载了很多这样的实例,如景帝之时的吴楚七国之乱。这场战役造成了许多参与反叛的诸侯王自杀。吴楚七国之乱,缘于晁错向景帝建议削除诸侯王之封地,以免将来引起更大的祸害。诸侯以封地被削夺为由引起事端。司马迁在《吴王濞列传》详细记载:

晁错为太子家令,得幸太子,数从容言吴过可削。数上书说孝文帝,文帝宽,不忍罚,以此吴日益横。及孝景帝即位,错为御史大夫,说上曰:“昔高帝初定天下,昆弟少,诸子弱,大封同姓,故王孽子悼惠王王齐七十余城,庶弟元王王楚四十余城,兄子濞王吴五十余城:封三庶孽,分天下半。今吴王前有太子之郄,诈称病不朝,于古法当诛,文帝弗忍,因赐几杖。德至厚,当改过自新。乃益骄溢,即山铸钱,煮海水为盐,诱天下亡人,谋作乱。今削之亦反,不削之亦反。削之,其反亟,祸小;不削,反迟,祸大。”[25]

景帝采纳晁错意见削封地,诛乱臣,最后却为了息事宁人杀了晁错。晁错的建议,其实暗合了景帝的意志。司马迁指景帝是任用酷吏的始作俑者,他说:“是时民朴,畏罪自重,而都(郅都)独先严酷,致行法不避贵戚,列侯宗室见都侧目而视,号曰‘苍鹰’。”后有宁成“其治效郅都,其廉弗如,然宗室豪桀皆人人惴恐。”[26]可这些酷吏都是用来打击宗族豪杰、游侠之徒的。武力与刑罚,至汉武帝时得到了高度的发展,因为这正是专制政治得以维持的两大骨干。武帝凭借严刑峻法进一步打击功臣侯者,因此国除自杀者不在少数。关于这点,《高祖功臣侯者年表》的图表可以为证。据笔者统计,汉初封地共133块,因犯法而国除之封地,计118块,因犯法侯爵被除者,计137人;而因无后国除者,方20人。其中,汉武帝之时所除国之封地,占64块,所除侯爵者,占67人。犯法者多以坐酌金罪而国除,其次为不敬罪,如诅咒、私通、叛逆等。故西汉时,王侯自杀者,多不胜数。

刑法的严峻自然导向自杀的结果,这是有其根据的。康德曾说过,“一些重荣誉的人在被依法处决之前曾力图先行自杀”,原因在于“一切依法处决中都带有某种侮辱性,因为它是一种惩罚”[27],所以更多人宁愿选择自己去死。司马迁洞察人心,他在《报任安书》中指出士人之所以在受刑前甘愿自杀的原因。他道:

《传》曰“刑不上大夫”,此言士节不可不厉也。猛虎处深山,百兽震恐,及其在阱槛之中,摇尾而求食,积威约之渐也。故士有画地为牢势不入,削木为吏议不对,定计于鲜也。今交手足,受木索,暴肌肤,受榜棰,幽于圜墙之中,当此之时,见狱吏则头枪地,视徒隶则心惕息。何者?积威约之势也。及已至此,言不辱者,所谓强颜耳,曷足贵乎![28]

而汉代诸侯王中不乏犯了错,却出于忧惧、羞愧,不敢面对刑罚而选择自杀的。司马迁笔下,在未经逮捕、受审前已先畏罪自裁的,西汉时的有齐孝王、齐厉王、刘定国、刘建、公孙诡、羊胜等,都因造反、私通罪等而获罪。汉景帝时,公孙诡、羊胜怂恿梁孝王向景帝请求做景帝的继承人,并扩大自己的封土,恐朝臣不同意,暗中派人去刺杀主事大臣袁盎。景帝派人让梁孝王把二人交出来,由于韩安国的劝谏,梁孝王终于答应把他们交出,二人只好自杀了。

综上所述,诸侯王纵使其身不正,然而导致他们面临国除、削爵,最终自尽的,更因为他们这一身份的敏感。诸侯王就算不主动结交义士、商贾,也免不了有门客和富豪主动示好,上门拜会、结交。为了巩固政权,尤其在太平之时,专制主不得不未雨绸缪,先将这股威胁的力量去除。司马迁笔下的诸侯王少有能保住清名而得善终的,正是对封建专制主义的真实写照。

注释:

[1] 徐复观:《两汉思想史》(第一卷),上海:华东师范大学出版社,2001年,第96页。

[2] [日]泷川资言:《史记会注考证》(第三卷),太原:北岳文艺出版社,1999年,第1225页。

[3] 徐复观:《两汉思想史》(第一卷),上海:华东师范大学出版社,2001年,第99页。

[4] (汉)司马迁撰,(宋)裴骃集解,(唐)司马贞索隐,(唐)张守节正义:《史记》卷十七,北京:中华书局,1982年,第802页。

[5] 钱穆:《秦汉史》,北京:生活·读书·新知三联书店,2004年,第48页。

[6] 钱穆:《秦汉史》,北京:生活·读书·新知三联书店,2004年,第47~68页。

[7] (汉)司马迁撰,(宋)裴骃集解,(唐)司马贞索隐,(唐)张守节正义:《史记》卷一百六,北京:中华书局,1982年,第2822页。

[8] (汉)司马迁撰,(宋)裴骃集解,(唐)司马贞索隐,(唐)张守节正义:《史记》卷一百一十八,北京:中华书局,1982年,第3076页。

[9] (汉)司马迁撰,(宋)裴骃集解,(唐)司马贞索隐,(唐)张守节正义:《史记》卷五十八,北京:中华书局,1982年,第2083页。

[10] (清)赵翼撰,曹光甫校点:《廿二史劄记》,南京:凤凰出版社,2008年,第41页。

[11] (汉)司马迁撰,(宋)裴骃集解,(唐)司马贞索隐,(唐)张守节正义:《史记》卷一百六,北京:中华书局,1982年,第2823页。

[12] 余英时:《士与中国文化》,上海:上海人民出版社,2003年,第48页。

[13] (汉)司马迁撰,(宋)裴骃集解,(唐)司马贞索隐,(唐)张守节正义:《史记》卷七十八,北京:中华书局,1982年,第2395页。

[14] 云梦秦简整理小组编:《云梦秦简释文》(三),《文物》1976年第8期。

[15] 余英时:《士与中国文化》,上海:上海人民出版社,2003年,第51页。

[16] (汉)司马迁撰,(宋)裴骃集解,(唐)司马贞索隐,(唐)张守节正义:《史记》卷六,北京:中华书局,1982年,第239页。

[17] (汉)司马迁撰,(宋)裴骃集解,(唐)司马贞索隐,(唐)张守节正义:《史记》卷一百二十四,北京:中华书局,1982年,第3184页。

[18] (汉)司马迁撰,(宋)裴骃集解,(唐)司马贞索隐,(唐)张守节正义:《史记》卷一百二十四,北京:中华书局,1982年,第3187页。

[19] (汉)司马迁撰,(宋)裴骃集解,(唐)司马贞索隐,(唐)张守节正义:《史记》卷一百一十一,北京:中华书局,1982年,第2946页。

[20] 徐复观:《两汉思想史》(第一卷),上海:华东师范大学出版社,2001年,第118页。

[21] (汉)董仲舒撰,(清)凌曙注:《春秋繁露》卷五,北京:中华书局,1975年,第178页。

[22] (汉)董仲舒撰,(清)凌曙注:《春秋繁露》卷五,北京:中华书局,1975年,第176~177页。

[23] (汉)董仲舒撰,(清)凌曙注:《春秋繁露》卷十一,北京:中华书局,1975年,第396~401页。

[24] (汉)董仲舒撰,(清)凌曙注:《春秋繁露》卷三,北京:中华书局,1975年,第96~97页。

[25] (汉)司马迁撰,(宋)裴骃集解,(唐)司马贞索隐,(唐)张守节正义:《史记》卷一百六,北京:中华书局,1982年,第2824~2825页。

[26] (汉)司马迁撰,(宋)裴骃集解,(唐)司马贞索隐,(唐)张守节正义:《史记》卷一百二十二,北京:中华书局,1982年,第3133~3134页。

[27] [德]康德:《实用人类学》,邓晓芒译,重庆:重庆出版社,1987年,第161页。

[28] (汉)班固撰,(唐)颜师古注:《汉书》卷六十二,北京:中华书局,1962年,第2732~2733页。