FTA背景下中澳农产品贸易发展研究

刘桂荣

摘 要:本文利用1996—2013年UN Comtrade数据库中农产品贸易数据,采用产业内贸易指数、出口相似性指数、贸易特化指数、贸易强度指数,从贸易关系、非均衡性和增长潜力三方面分析中国与澳大利亚的农产品贸易发展情况。结果显示:中澳农产品贸易出口结构差异大、互补性强;中澳农产品在双边贸易和世界市场上不存在激烈的相互竞争;中澳都在各具优势的产品出口方面给对方造成逆差压力,农产品贸易具有很强的不均衡性;中澳两国农产品贸易关系紧密,具有良好的增长潜力。

关键词:农产品贸易;贸易关系;非均衡性;增长潜力

中图分类号:F830.7 文献标识码:B 文章编号:1674-2265(2016)06-0072-07

一、引言和文献综述

我国在加入WTO后便启动了包括亚太自由贸易区在内的自贸区进程,目前在建自贸区20个,涉及32个国家和地区。2015年6月17日中澳正式签署FTA(自由贸易协定),该协定将降低中澳双方的市场准入度,澳对中所有产品的关税最终降为零,中对澳绝大多数产品的关税最终降为零,这将有利于中澳两国开展更加深度的经贸合作。根据UN Comtrade 数据,2013年中澳农产品贸易总额为87.96亿美元,较1996年的16.29亿美元增长了4倍多;我国是澳大利亚最大的农产品出口国和第二大进口来源国,而澳大利亚是我国农产品第16大出口国和第6大进口来源国,两国农产品贸易方兴未艾,因此对中澳农产品贸易发展进行研究具有较强的现实意义。

目前关于中澳FTA的研究主要集中在贸易效应、贸易结构以及FTA对双方的经济影响等方面展开。刘(Liu,2004)应用引力模型对中澳FTA引起的贸易创造和转移效应进行了分析,结果显示FTA能明显增加两国的经济福利;杨军等(2005)运用GTAP模型对中澳FTA进行模拟分析,结论是建立FTA将增进两国和世界总福利,澳方农业部门受益大于工业部门;邱晓丹(2008)、张婧(2009)相继分析了中澳FTA的贸易效应,测算了贸易创造效应和转移效应的大小;徐进亮等(2012)定量验证原产地规则对中澳自由贸易区经济效应的影响;何昱(2007)利用可计算的一般均衡模型研究了澳大利亚的关税削减对我国纺织业和国民经济的影响;李慧燕(2011)等通过引力模型分析了关税降低对我国乳品进口的影响以及中澳FTA的贸易转移效应;郝瑞玲(2010)利用 CMS模型,从结构效应、需求效应和竞争力效应角度分析了影响我国从澳大利亚进口羊毛的因素;王莉等(2012)运用 GTAP模型对中澳自贸区对我国经济产生的影响进行定量评估;刘李峰等(2006)利用相关贸易指数分析了中澳农产品贸易的现状和特征,结果表明两国农产品产业内贸易程度低、产品集中度高、具有明显互补性;黄照影(2007)、王春玉(2008)、王仕勤(2011)也相继研究了中澳农产品贸易的互补性和竞争性;王贝贝(2014)运用CMS模型,对1996—2012年中澳农产品贸易增长的原因进行了实证分析,结果表明:中对澳农产品出口增长的主要原因是中方农产品竞争力提高和澳方进口需求增加,澳对中出口增长的主要原因是中国农产品进口需求增加。综上,对于FTA条件下中澳农产品贸易发展问题的综合研究较少,因此本文拟从贸易关系(竞争性和互补性)、贸易非均衡性和贸易增长潜力三方面综合分析FTA背景下中澳农产品的贸易发展。

二、研究思路和数据来源

(一)研究思路

中澳两国农业生产在资源禀赋、技术水平、产业结构、国际分工方面存在差异性,这将导致两国农产品具有不同的比较优势,这是两国农产品贸易发展的重要基础。在考量两国间的农产品贸易关系时,如果两国之间出口产品结构和类别相似,说明两国贸易竞争性强,反之互补性强,因此可以用产业内贸易指数来衡量贸易的互补性。在考量两国农产品在第三方市场的竞争关系时,如果两国产品存在较大差异,说明互补性较强,反之竞争性强,因此用出口相似度指数分析。

分析两国农产品贸易发展时,要关注两国农产品贸易的顺逆差,即贸易的均衡性问题。从数据上看,自1996年以来我国对澳大利亚的农产品贸易都是逆差,逆差数额从1996年的 14.39亿美元增长到2013年的67.71亿美元,年均增长率接近10%,逆差有持续扩大趋势。贸易非均衡性反映了一国面临的贸易压力。现实中,由于多数国家偏好贸易顺差,这里仅将贸易逆差作为贸易压力,文中将用贸易特化指数分析两国农产品的非均衡贸易压力。

对于中澳农产品的贸易增长问题进行分析,主要涉及增长原因和增长潜力两方面。鉴于目前很多学者借助CMS等模型利用多年的贸易数据对贸易增长的原因进行了详细的分析,因此,本文仅分析中澳农产品贸易增长的潜力。

(二)数据来源

本文使用的数据来源为UN Comtrade数据库中HS96编码下农产品贸易数据,样本选择期限为1996—2013年,具体包括五大类26章(01章—24章、51和52章)。其中,第一大类是活动物和动物产品(01—05章);第二大类是植物产品(06—14章);第三大类是动植物油脂及分解产品(15章);第四大类是食品、饮料、酒类及蜡、烟草及其制品(16—24章);第五大类为其他农产品,包括棉花等(51和52章)。

三、中澳农产品贸易关系的测度

(一)中澳农产品贸易互补性

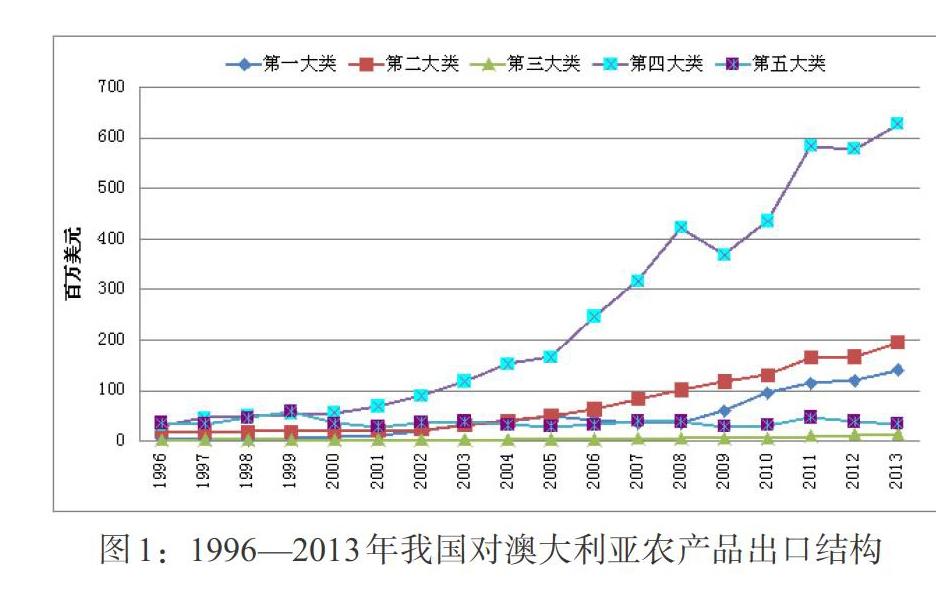

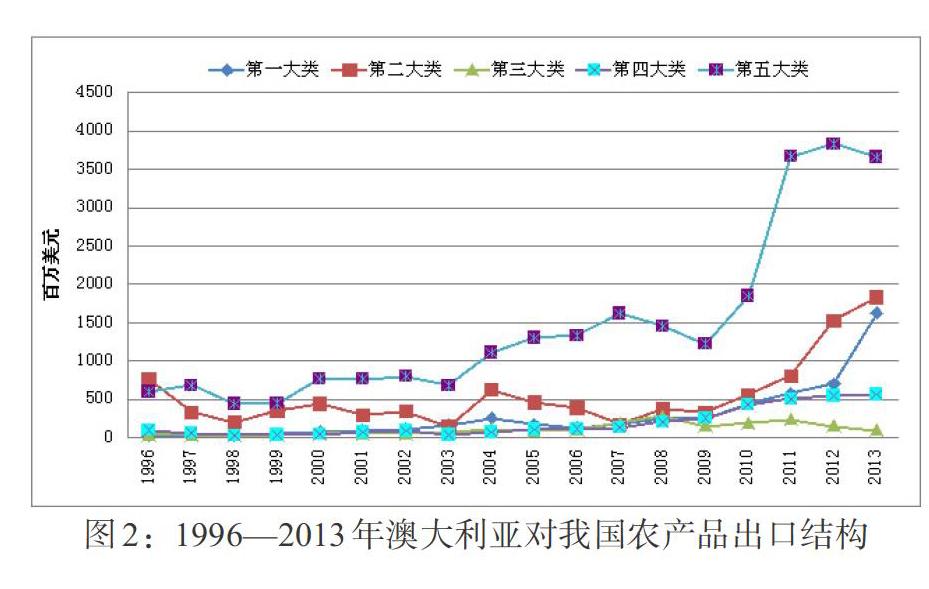

1. 贸易结构。考量贸易结构,这里主要分析中澳农产品双边的出口结构变化。从农产品大类别上看, 1996—2013年我国对澳大利亚农产品出口第四大类的增长幅度最大,尤其是在2005年中澳自贸区谈判启动之后,2013年的出口额是1996年的20倍,年均增长率达到19.33%;第二和第一大类增长幅度相对小一些;第三和第五大类基本持平。1996—2013年澳大利亚对我国农产品出口第五大类增长最快,特别是2009年之后,出口额由1996年的6.02亿美元增长到2013年的36.62亿美元,2009—2013年的年均增长率达到了31.59%;第二和第一大类增长次之;第三和第四大类增长最慢。由此看出,中对澳出口增长最快的是第四大类,第四大类恰恰是澳对中出口增长最慢的;澳对中出口增长最快的是第五大类,而中对澳增长最慢的正好是第五大类,这说明了中澳农产品出口具有互补性特征(见图1、图2)。

从农产品细分类别上看,中国与澳大利亚贸易往来前十位的农产品在不同年份排序不同。从表1可看出,中对澳出口排名前五位的农产品在2010年之前不断变化,但是在2010—2013年没有变化。1996年,中对澳农产品出口排名前五位分别为HS52(棉花),占到当年出口总额的27.94%;HS20(水果类),占比为16.15%;HS51(羊毛等动物毛),占比为10%;HS12(油籽等)占比为7.76%;HS19(谷物粉、淀粉及乳制品),占比为6.7%。到了2000年,HS52(棉花)占比下降到24.35%,HS51(羊毛等动物毛)和HS12(种子等)则被HS24(烟草及其制品)和HS07(食用蔬菜等)替代。2005年HS20(蔬菜、水果等)占据第一位、占比为18.62%,HS03(鱼、甲壳动物等)和HS16(肉、鱼类及海鲜等)挤掉HS52(棉花)和HS24(烟草及其制品)进入前五名。2010年之后,排名前五位的分别是HS20(蔬菜、水果等)、HS16(肉、鱼类及海鲜等)、HS03(鱼、甲壳动物等)、HS19(谷物粉、淀粉及乳制品)和HS21(杂项食品),这些产品主要是劳动密集型产品。1996—2013年澳大利亚对我国出口农产品排名前五位的变化相对小些;在2005年之后排名前十位的农产品中有8种相同, 分别是HS51(羊毛等动物毛)、HS52(棉花)、HS10(谷物)、HS15(动植物油脂及分解产品)、HS12(种子等)、HS04(乳制品、蛋、蜂蜜及食用动物产品)、HS02(肉及食用杂碎)、HS01(活动物),这些产品大都是土地密集型产品。从中可以看出,中澳两国间农产品出口前几位的产品类别并不相同,说明两国农产品贸易具有较强的互补性。

2. 产业内贸易指数。业内通常采用产业内贸易指数 (Intra-Industrial Trade ,IIT)来衡量中澳农产品贸易互补性的强弱。产业内贸易指数是测度贸易伙伴关系的重要指标,虽然IIT常用来分析工业制成品贸易,但近年来也被用于分析农产品贸易。测度产业内贸易的指标很多,较常用的是格鲁贝尔—劳埃(G-L)指数形式,其表达式是:

式(1)中,表示a国与b国在k产业(或产品)上的产业内贸易指数;和分别是a国对b国在k产品上的出口额和进口额;的取值范围在[0,1]。该值越接近0,表示a、b两国在k产品双边贸易上越接近产业间贸易,其互补性越大、竞争性越小,意味着资源禀赋的差异越大。该值越接近1,则两国间k产品贸易越接近产业内贸易,其互补性越小、竞争性越大,意味着资源禀赋越接近。

表2显示了1996—2013年中澳两国农产品产业内贸易指数情况。总体来看,中澳农产品贸易属于产业间贸易,因为各年度总体G-L指数最大值为0.42,最小值为0.12,平均值(0.26)小于0.3,产业间贸易特征说明中澳农产品互补性强。分类产品来看,中澳双边贸易的26类农产品的各年度G-L指数绝大多数小于0.5,平均个数为20;G-L指数小于0.3的平均个数为17;如果从1996—2013年各类农产品平均G-L指数来看,大于0.5的仅有HS03(鱼、甲壳动物等,0.677)、HS08(食用瓜果、坚果等,0.594)、HS22(饮料、酒等,0.533)三类,但其数值都没有超过0.7,说明这三类农产品贸易互补性差、竞争性强一些。从最近的2013年来看,G-L指数大于0.5的有HS03、HS08、HS17、HS18、HS19、HS23六类农产品,该六种农产品没有出现在澳大利亚对我国出口排名前十位的农产品中,说明澳大利亚对我国出口的农产品以互补性为主。

(二)中澳农产品贸易竞争性

为了能更好地衡量中澳两国农产品出口在世界市场上的竞争情况,以下引入出口相似性指数来进行分析。出口相似性指数分为产品相似性指数和市场相似性指数,但这里采用修正的产品出口相似性指数(格利克和罗斯,1999)来分析两国农产品的出口相似度。其公式表示为:

式(2)中,表示a国和b国出口产品在w市场上的产品出口相似性指数;和分别表示a国和b国在w市场上k产品的出口额;和分别表示a国和b国在w市场上所有产品的出口额。一般地,当时,认为a、b两国的出口产品在w市场上分布结构完全相同,意味着竞争性强;当时,认为a、b两国的出口产品在w市场上分布结构完全不同,意味着竞争性差。

表3列出了中澳农产品在世界市场上的出口相似性指数的大小。可以看出,总体而言,1998—2000年,中澳农产品出口相似性指数的数值都小于50,说明此期间中澳两国农产品出口结构差异性较大,相似性较弱,两国农产品在世界市场上的互相竞争性不强;2003年之前的值较大,均大于40,2003年之后的值变小(小于40)且有下降的趋势,说明今后中澳农产品在世界市场上的竞争性将会继续减弱,互补性逐步增强。这昭示着中澳自贸区背景下两国农产品贸易合作的前景。

四、中澳农产品贸易非均衡性分析

在分析过中澳两国农产品贸易关系之后,还要考虑两国之间的贸易差额,即贸易的非均衡性问题。从1996—2003年间数据来看,我国对澳大利亚农产品贸易一直是逆差且差距在持续拉大,面临着较大的贸易压力。为了全面考量两国各类农产品的贸易非均衡性,本文用贸易特化指数(TSI)分析中澳农产品的非均衡贸易压力,贸易特化指数(TSI)公式为:

式(3)中,表示a国和b国关于k产品的贸易特化指数,表示a国对b国在k产品上的出口和进口额,当然与的值相反。的取值区间为。一般认为,当时,表示a国在ab两国间k产品贸易上处于逆差地位,b国则处于顺差地位;当时,表示a国在k产品双边贸易上处于顺差地位,b国则处于逆差地位。越接近于-1,表明a国逆差越大,面临的贸易压力越大,贸易非均衡性越强。

表4显示了1996—2013年我国对澳大利亚各类农产品贸易特化指数的平均值。可见,我国对澳大利亚各类农产品贸易中有14个指数小于0,表明我国在1996—2013年间平均有14种农产品处于贸易逆差地位,12种农产品处于贸易顺差地位。我国处于贸易逆差地位的产品至少有8种是澳大利亚对我国出口排名前十位的产品,它们分别是HS01(活动物)、HS02(肉及食用杂碎)、HS04(乳制品、蛋、蜂蜜及食用动物产品)、HS10(谷物)、HS12(种子等)、HS15(动植物油脂及分解产品)、HS51(羊毛等动物毛)和HS52(棉花)。这恰恰说明了澳大利亚在这几种产品上对我国农产品贸易出口的优势。此外,我国处于较大贸易逆差程度()的农产品有9个,其中的农产品有3个;我国处于较大顺差的农产品()有8个,只有1个农产品的,这8种产品基本上是我国出口到澳大利亚排名前十位的产品,这说明中国对澳大利亚的出口顺差主要是由具有出口优势的产品造成的。由此可知,中澳两国都是在自己各具优势的农产品出口上给对方造成逆差压力,这也显示了中澳两国农产品贸易的结构的合理性。另外,我国的逆差压力大于澳大利亚的逆差压力,这可从我国的贸易逆差和顺差的农产品种类和值的大小上看出来。

表5显示了1996—2013年我国对澳大利亚农产品总体贸易特化指数,可以看出,中对澳农产品总体贸易特化指数()的值都小于0(),

说明我国在中澳农产品的总体贸易中一直处于显著的逆差地位,澳大利亚则处于有利的顺差地位。从时序上看, 1996—2002年我国农产品的总体贸易逆差较大,2003年逆差有所下降,2004年逆差却增加了,之后逆差逐渐下降,在2009年降到最低点,之后又开始上升直到2013年,这说明我国与澳大利亚农产品贸易逆差的波动有扩大之势。

五、中澳农产品贸易增长潜力分析

以下采用贸易强度指数(儿岛,1964)分析中澳农产品贸易增长潜力,贸易强度指数的表达式为:

式(4)中,表示a、b两国在k产品上的贸易强度指数;和分别表示a国k产品在b国和世界(world)上的出口总额;和分别表示a国和b国从世界进口的k产品总额;表示世界k产品的进口总额;如果,表示a国对b国在k产品上的出口水平()大于b国在世界市场上k产品的进口水平(),意味着两国k产品的贸易强度高、贸易关系紧密,两国在k产品上贸易互补性强,因此两国k产品贸易具有较强的增长潜力。一般而言,越大意味着a、b两国在k产品贸易上的互补性越强。

由表6可知,近几年来我国与澳大利亚在HS04、HS06、HS08、HS14、HS15、HS17、HS18、HS19、HS20、HS21这几种农产品的相互贸易强度指数都大于1,说明中澳两国向对方的出口水平高于同期对方向世界其他市场进口水平。我国在HS03、HS07、HS11、HS12、HS24上对澳大利亚的贸易强度指数大于1,说明我国在这几种农产品上对澳大利亚的出口水平高于同期澳大利亚从世界其他市场上的进口水平。澳大利亚在HS01、HS02、HS05、HS09、HS10、HS13、HS22、HS51、HS52上对我国的贸易强度指数大于1,表明澳大利亚在这些农产品上与我国具有密切的贸易关系。综合来看,近几年中澳两国农产品贸易中除HS16和HS23外,其他的农产品均具有单项或双向的密切贸易关系,说明中澳两国农产品贸易关系紧密,中澳自贸区将极大促进两国农产品贸易发展。

六、结论

本文利用1996—2013年UN Comtrade数据库中的HS96编码下的农产品贸易数据,计算出我国与澳大利亚两国农产品双边贸易结构和相关指数(产业内贸易指数、出口相似性指数、贸易特化指数、贸易强度指数),从贸易关系、贸易非均衡性和贸易增长潜力三个方面分析中澳两国农产品贸易发展。研究结论如下:

(一)中澳两国农产品的互补性强

首先,从农产品双边贸易结构看,中对澳农产品出口增长最快的是第四大类,第四大类恰恰是澳对中出口增长最慢的;澳对中出口增长最快的是第五大类,而中对澳增长最慢的正好是第五大类,这说明中澳农产品出口具有互补性特征。其次,从产业内贸易指数来看(1996—2013年),中澳两国农产品贸易属于产业间贸易,因为各年度总体G-L指数最大值为0.42,最小值为0.12,平均值(0.26)小于0.3,产业间贸易特征说明中澳农产品互补性强。因此,两国实际上都在出口各自具有相对优势的农产品,我国出口以劳动密集型农产品为主,澳大利亚出口产品表现为土地密集型,两国农产品贸易具有较强的互补性。

(二)中澳两国农产品在双边贸易和世界市场上不存在激烈的相互竞争

一方面,中澳两国农产品双边贸易互补性较强即意味着相互竞争性较差。另一方面,中澳两国农产品在世界市场上也不存在激烈的相互竞争。从两国农产品出口相似性指数大小来看,1998年以来(除个别年份),两国农产品出口相似性指数的数值都小于50,说明中澳两国农产品的出口相似性较弱、结构差异较大。2003年之后两国农产品出口相似性指数值变小(小于40)且有下降的趋势,说明未来中澳农产品在世界市场上的相互竞争将会继续减弱,也意味着中澳自贸区建设将为两国农产品贸易带来美好的前景。

(三)中澳两国农产品贸易具有很强的不均衡性

从分类贸易特化指数来看,我国对澳大利亚的农产品出口,在1996—2013年间平均有14种农产品处于贸易逆差地位、12种农产品处于贸易顺差地位。中澳两国都是在自己各具优势的农产品出口上给对方造成逆差压力,且我国的逆差压力大于澳大利亚的逆差压力。从总体贸易特化指数来看,中对澳农产品总体贸易特化指数的值都是小于0的,说明我国在总体贸易中一直处于显著的贸易逆差地位;从时序上看,1996—2002年我国农产品的总体贸易逆差较大,2005—2009年逆差逐渐下降,2010—2013年又开始上升,说明我国与澳大利亚农产品贸易逆差的波动有扩大之势。

(四)中澳两国农产品贸易具有较好的增长潜力

从贸易强度指数看,近几年中澳两国农产品贸易中除HS16和HS23外,其他农产品均具有单项或双向的密切贸易关系,说明中澳两国农产品贸易关系紧密,具有良好的增长和发展潜力,中澳FTA的建立会大大促进两国农产品贸易的发展。

参考文献:

[1]Liu. 2004. Implication of Trade Creation and Trade Diversion Effect on Trade between RTA sand Chinaand Australia.

[2]Grubel,H.and Lloyd,PJ. 1975. Intra-industry Trade,London:Macmillan.

[3]Glick R.,Rose A.M. 1999. Contagion and Trade:Why are Currency Crises Regional? Journal of Inter-national Money and Finance 18(4).

[4]杨军,黄季焜,仇焕广.建立中国和澳大利亚自由贸易区的经济影响分析及政策建议[J].国际贸易问题,2005,(11).

[5]徐进亮,文静.中澳自由贸易区原产地规则模式选择及实证分析[J].国际经贸探索,2012,(10).

[6]何昱,赖明勇.中澳自由贸易区澳方削减纺织品进口关税的影响—可计算一般均衡分析[J].国际经贸探索,2007,(11).

Abstract:By using HS96 2-digit agricultural products trade data retrieved from UN Comtrade Database from 1996 to 2013,this paper adopts the intra-industry trade index,export similarity index,trade specialization index and trade intensity index to analyzethe agricultural trade development between China and Australia in terms of the trade relation, non-equilibrium and growth potentiality. The results show that there are huge differences in the export structure and strong supplementation of the agricultural trade between China and Australia. Strong competition is not found in the bilateral trade of agricultural products between China and Australia and in the world market. China and Australia give each other the deficit pressure with advantages of the agricultural products they exported. There is a strong non-equilibrium of agricultural trade between China and Australia. The agricultural trade tie between China andAustralia is close, indicating that there is huge growth potential of agricultural tradebetween China and Australia in the future.

Key Words:agricultural products trade,trade relations,non-equilibrium,growth potential

(责任编辑 孙 军;校对 SZ,SJ)