格雷欣法则与其逆法则转换机制探究

李建生 张忠俊

摘 要:本文试图提出完备理性假设,并将完备理性假设与完全理性假设和有限理性假设进行对比,通过引入理性度—制度效率模型,说明在完备理性假设条件下,制度作为外生变量对格雷欣法则与其逆法则转换之间的作用以及伴随转换而来的社会效率的帕累托改进。

关键词:完备理性;格雷欣法则;逆法则;制度

中图分类号:F832.5 文献标识码:A 文章编号:1674-2265(2016)06-0011-07

一 、问题的提出

陈梁(2014)认为,金银的官定比价与市场比价的差异,产生套利的机会和利润,这会导致贵金属在不同的国家和地区之间的流动。英格兰白银官价相对于欧洲大陆而言被低估,因而银币被熔化成白银且出口到欧洲大陆换取金币,对英格兰来说,劣币黄金输入,良币白银输出,最终白银退出流通领域,英格兰确立了金本位制。谢桂英(2012)认为,格雷欣法则内涵货币信用化、符号化及虚拟化的倾向和机制;格雷欣法则是一种套利机制;格雷欣法则的根源在于国家和法律关于货币制度的强制规定,以及市场套利机制本身。张东晓(2014)从国际货币制度的发展过程出发,揭示了布雷顿森林体系崩溃的原因,其关键在于政府对经济的错误干预。他指出,政府规定和固定两种一般等价物的兑换比例,但是由于货币本身具有商品属性,而该属性决定了其价格是跟随供求关系的变动而随时波动的。因此,随着时间的推移,当两种等价物的实际价格比例与官定价格比例发生背离时,便出现了所谓的“错误定价”,也就意味着无风险套利空间的出现,最终官价不可维持。从上述文献可以看出,格雷欣法则成立条件的共同点是,政府对货币制度干预下引发的市场参与者在官价和市价之间的套利机制。

宫浩奇(2013)从货币领域延伸到社会领域,用不同的案例描述出劣币驱逐良币现象出现的原因、危害及解决方法。他指出,格雷欣法则发生的原因是信息对称下集体理性选择的结果。解决方法是法律制度的健全、民众集体监督与管理社会事务及自身道德的提高。其暗含的假设是完全理性假设。郭雨萌(2014)认为,逆格雷欣法则成立的条件是在信用货币时代,劣币与良币之间没有固定的交换比例,并且政府也不强制规定良币与劣币的购买力相同;在金属货币时代,允许私人铸币与政府铸币竞争,让良币与劣币同时流通,交易信息能够公开、对称。他认为,逆格雷欣法则成立的条件是政府不强制制定货币之间的固定比价。其暗含的假设是理性参与者的自由选择权。

上述文献隐含的假设是市场参与者是完全理性的。即市场参与者为了自身利益的最大化,从而储藏良币,交易劣币;尤其宫浩奇认为,人们在长期交互中对良币和劣币是有完全的信息的。实际上,交易主体之间有完全的信息便不会有交易发生,市场参与者并没有完全的信息。市场参与者是符合“有限理性”假设的。

新制度经济学关于理性人“有限理性”的假设由于与现实较为接近,因而取代了新古典经济学完全理性人的假设。西蒙认为,有限理性源于人类大脑的生理性结构不能做到完全的计算和预见。总之,新制度主义经济学的关于理性人的主要观点是:行为人的利己和利他动机、有限理性和信息不对称。

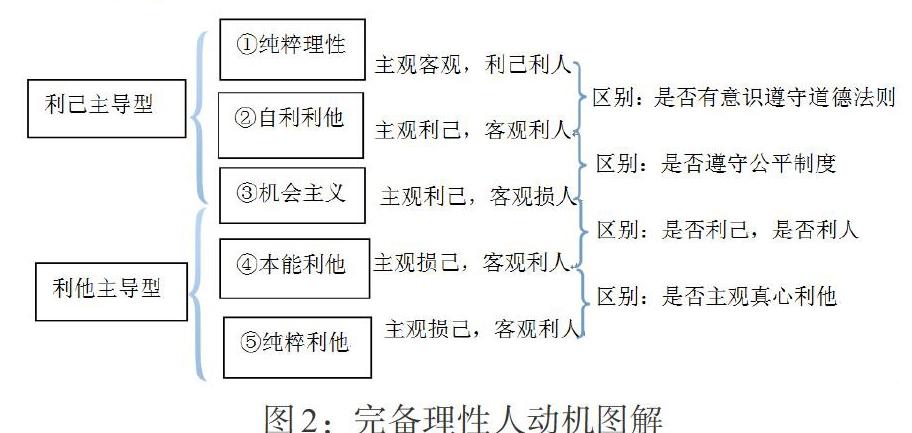

然而,有限理性假设的不足在于:首先,对理性人的行为动机的分析依然不完备,不能全面反映理性人行为背后的全部动机;其次,将完全理性下的“利益最大化目标”修正为“满意”目标,其认为利益最大化目标是不可能实现的。这是过于绝对化的结论。针对有限理性假设的上述缺陷,本文提出完备理性人假设。完备理性人认为,理性人背后的行为动机是利他与利己的结合。利己动机由定言机会主义、自利利他及纯粹理性组成。利他动机由纯粹利他、本能利他及假言机会主义构成。这就丰富了有限理性假设关于动机的假设。在完备理性条件下,完备理性人通过社会充分的分工在自己所能接触到的选择集合应用超边际分析进行决策可以做到相对完全理性,即在特定条件下,完全理性人是可以实现利益最大化的目标的。

二、完全理性、有限理性和完备理性

(一)完全理性人的假设

在目的上,完全自利。其假设视利己为人生的唯一目的。经济人的行为动机是类似动物性的趋利避害,目的只是追求个人利益的最大化。斯密认为:我们每天所需要的食物和饮料,不是出自屠户、酿酒师或烙面师的恩惠,而是出于他们自利的打算。我们不说唤起他们利他心的话,而说唤起他们利己心的话。我们不说自己有需要,而说对他们有利。

在手段上,完全理性。经济人对所处的时空环境分析后,能够在各种可行的方案中寻找和计算出使自己实现收益最大化的方案。经济人具有完全理性这一手段以实现完全自利的目的。阿罗·德布鲁用拓扑学和集合论证明了生产市场和消费市场均衡的存在:对于生产者来说,(1)考虑物价是给定的;(2)设法使其利润最大化。根据这两个原则选择生产数量,并在时间和空间上最佳地分配其投入和产出。对于消费者来讲,选择要消费的每种货物或服务的数量,选择他所生产的每种劳动的数量,根据其有限财富,形成一个最佳的可能的消费计划。 他用角谷不动点定理证明了这两个市场之间的均衡的存在。这就假定了理性人在完全信息条件下具有完全的理性,从而达到完全自利的目的。理性预期学派代表人物穆斯认为,在具备相同的信息条件下,厂商期望的分布(或在更一般的意义上,主观后果的概率分布),趋向于接近理论的预测(或客观后果的概率分布)。理性预期学派认为,经济人综合了过去、现在的各种信息,并将其应用在经济模型中,从而达到未来投资与消费决策充分理性的效果。

在条件上,完全信息。经济人能够免费地获得关于个人偏好、决策集合等与理性计算相关的一切信息。

(二)有限理性假设

在目的上,新制度经济学家诺斯指出:人的行为比经济学家模型中的个人效用函数所包含的内容更加复杂。有许多情况不仅是一种财富最大化行为,而是利他的和自我施加的约束,他们会根本改变人们实际做出的选择的结果。威廉姆森认为,人的行为动机中包含着机会主义倾向。

在手段上,西蒙认为,人的认知能力是有限的,而且信息是不完全的,由于信息的不完全就会造成理性的“有界性”,使“经济人”寻找的不是古典的“最优”而是一种“满意”的结果。 “有限理性”假定将“经济人”置身于交易成本为正的现实世界中,认为从决策过程来看,“经济人”仍然是追求最大化的,只是这个最大化是指在约束条件下净收益的最大化。

在条件上,经济人获得信息需要付出代价,无法获得个人相关的完全信息。

(三)完备理性假设

在目的上,利他动机、机会主义、利己动机与纯粹理性并存。纯粹理性是人与生俱来的先天理性。由于环境等的原因,有的人自觉地受到纯粹理性的指导,有的人无意识地按照纯粹理性法则行事。

在手段上,在大多数情况下,完备理性的认知能力和计算能力是有限的。但是,在一定条件下,完备理性人通过社会充分的分工在自己所能接触到的选择集合应用超边际分析进行决策可以做到相对完全理性。具有纯粹理性的个体通过将自己理性传播形成团体理性,进而使社会达到理性。

在条件上,完备理性人还可以通过制度一定程度上解决知识不完全的问题。信息不对称引发的逆向选择和道德风险问题也有方法克服。如戴蒙德(Dimond,1983)新古典委托—代理模型这种相机合约设计可以较好地解决道德风险问题。完美贝叶斯均衡或称序贯均衡模型及斯蒂格里茨的信号甄别模型则可以很好地解决信息不对称引起的道德风险和逆向选择问题。

(四)完全理性、完备理性与有限理性假设的区别与联系

1. 三者之间的区别。在完备理性假设下,完备的内涵是动机(目的)的完备、手段的完备及信息的完备。动机完备的内涵包括利己动机和利他动机。利己动机由定言机会主义、自利利他及纯粹理性组成。利他动机由纯粹利他、本能利他及假言机会主义组成。而完全理性假设只包括利己的动机。有限理性假设虽然也包括利己和利他的动机,但其对利他动机没做具体划分,且与完备理性假设相比,其利己动机缺乏纯粹理性动机。在纯粹理性动机的支配下,理性人在与自然或者社会的交互中内生或创设生成出自或符合道德的理性法则,这些理性法则进一步生成各种非正式或者正式的制度。显然,在有限理性假设下,这些理性法则是外生变量,而在完备理性假设下,这些理性法则是内生变量。动机完备的外延则是个体理性和集体理性的统一。手段的完备则指理性人凭借对相对完全信息的利用,在现代科技等的辅助下通过社会分工寻找到“最优”的决策。在社会分工无限细分的情况下,生产和消费等各个环节也无限增多,那么必有一个节点存在着这样的均衡:在这个小的生产或者消费的环节中,完备理性个体有着完全够用的计算能力以及完全的信息。其在所能接触到的选择集合应用超边际分析做出最优决策。各个环节之间由交易费用最小契约法则连接,从而将各个环节加总后得到社会福利最大化的结果。完全理性假设条件下,理性人应用的是边际分析方法,而很有可能的情况是最优解没有落在线性解集上。加之,完全理性假设由于动机、手段等的不完备,所以其本身可能会缺少很多决策解集,从而遗漏最优解。而有限理性假设忽略了社会分工的作用及理性个体间交互生成的理性法则对社会的影响。信息的完备指随着社会分工的深化、科技水平的提高及制度的健全,理性人可通过多种渠道以相对较小的代价获得足够决策的信息。这与手段完备和动机完备是相辅相成的。

2. 三者的联系。理性人动机问题:从完全理性到有限理性再到完备理性的嬗变,是一个理想假设回归现实世界的过程,同时也是理性人对自身认识深化的过程。理性人的目的方面:从个人利益的最大化到个人利益满意化再到个人利益相对最大化的目标,反映了人类世界螺旋上升的趋势。信息假定:由完全信息到信息不对称再到分工条件下的完全信息及科技、经济模型和制度对不完全信息的有效克服。理性认知能力问题:完备理性假设的认知能力依然建立在有限理性的认知能力的基础上,即理性人的认知能力是有限的。这和完全理性假设是截然不同的。

在具体决策中,完全理性假设常常由于其假设的严格而不能作为决策的依据;有限理性假设比完全理性假设更接近现实,但由于其不完备性导致其与现实还有着较大的差距。而完备理性假设则较有限理性假设更进一步,其能够更准确地反映理性人的决策。这种决策的效果能够更全面、系统地反映出来。

(五)在完备理性假设框架下的完备理性与制度的交互作用及影响

个人理性与社会公正制度的关系。个人理性与社会公正制度是相互作用、相互影响的。具有高度理性的个体创造性地创造了理性规则,这个规则起初在一个共同体中适用。如果其被证明是公正的,那么便会确立为该共同体的规则。结果,这个共同体越来越兴旺发达,后来其他共同体争相模仿,最后成为整个社会的通用规则。这个规则可以是正式的制度,也可以是非正式的制度。当理性制度被确立后,其又会反过来激发共同体个体的积极性和创造性,使其理性度不断提高,从而对已有制度进行创新性改革或创造出更为理性、公正的制度。反之,没有通过共同体检验的制度便会淹没在历史的尘埃中。

制度的来源问题,制度包括正式制度和非正式制度。非正式制度是社会长期交互的产物,经历了历史的检验,并且具有与时俱进的特性。正式制度一方面来源于对非正式制度的官方化确认,另一方面,来源于官方的推陈出新。这是两种不同的路径,即自下而上和自上而下的制度创设方式。正式制度同样面临着理性人的检验问题。伴随着理性人对制度的检验过程,格雷欣法则便会在其中发挥作用。在非正式制度的进化过程中,当两种公平度不同的非正式制度下被理性人选择时,通过参与者的重复博弈,最终公平度更高的制度会被确认。如宗教制度的确认,具体可以参见世界宗教人口。而正式制度却相对复杂,它面临着与非正式制度的竞争以及其他解决同样问题的正式制度的竞争。此时,如果理性参与者有自由裁量权,那么,同样公平度高的正式制度会被选择保留,该制度调节的范围内则发生“良币驱逐劣币”现象;如果理性参与者没有自由裁量权,即该制度为当局的强制供应,那么该制度运行过程中会在该制度能够调节的范围内发生形形色色的“劣币驱逐良币”现象。

三、完备理性假设下格雷欣法则及其逆法则机制转换

(一)模型的构造

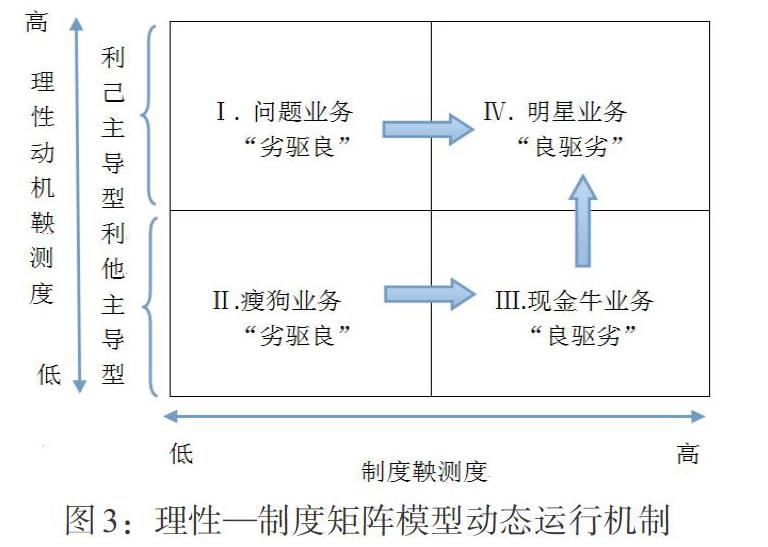

本模型根据波士顿矩阵改造而来,纵轴代表理性鞅测度简称理性度。理性鞅测度指理性人的理性程度。横轴代表制度公平鞅测度简称制度公平度。本模型认为,一般决定社会效率的因素有两个:即理性人的理性度与社会制度的公平度。制度公平度是决定社会效率的外在因素;理性人的理性度是决定社会效率的内在要素。两者既相互影响,又互为条件:理性人理性度高,制度公平度高可以显示社会发展的良好前景,交易费用低,社会运行更有效率。如果仅有理性人理性度高而没有公平的制度,交易费用高,社会运行的效率也低下。相反,制度的公平度较高而理性人的理性度较低,社会运行也不是最有效率。通过以上两个因素相互作用,会出现四种不同性质的效率类型:(Ⅰ)理性人理性度高,制度公平度低(问题区域);(Ⅱ)理性人理性度低,制度公平度低(瘦狗区域);(Ⅲ)理性人理性度低,制度公平度高(现金牛区域);(Ⅳ)理性人理性度高,制度公平度高(明星区域)(见图1)。

(二)模型变量及解释

纵轴理性鞅测度既包括动机的完备又暗含认知能力。即动机有高低的位阶,每一个动机位阶内涵的认知能力(感性与理性)从低到高递增。在认知能力上,完备理性人的认知能力皆为有限认知能力。完备动机从下到上依次为纯粹利他、本能利他、机会主义倾向、自利利他及纯粹理性五种基本类型。机会主义分为假言机会主义和定言机会主义。假言机会主义是有条件的机会主义,而定言机会主义是无条件的机会主义。这些层次从逻辑内涵上来讲满足互斥性、有序性及完备性(见图2)。

利他行为分为纯粹利他与本能利他。纯粹利他也称为“硬”利他,即行为者并不指望从受助者得到回报获得满足,而是从利他行为本身获得快乐和满足。

本能利他是一种被哈耶克称为休戚与共的利他主义,是一种“软”利他。这种利他行为寄希望于别人在日后也采取同样行为,受惠者日后将施惠于己,即以现在的利他行为交换受惠者日后的利他行为。这类利他行为的结果是在人与人之间建立一种互惠体系。“养儿防老”、“投桃报李”便是这类“软”利他行为的典型。再如,在分析家庭行为中,贝克尔引进了家庭成员相互依存的效用函数,因此他把利他主义模型化为个人的相互依存的效用函数中的一个主观偏好,从而使他人的效用(福利)成为利他者满足的一个新增的源泉。在这个模型中,利他主义关心家庭效用最大化。在这个家庭,具有利他主义的户主将收入转移给其他家庭成员。无论多么自私的利己主义者都会使家庭收入最大化。这便产生了腐化原理,这种腐化原理会使得私人群体的收入最大化。如果把这种行为看成是利他主义者的主观偏好的话,那么这种利他行为实质上仍然是一种利己行为。这种行为存在于组成扩展秩序结构中的许多常常相互重叠的次级秩序中。次级秩序实际上就是一种熟人社会,其包括的微观组织有个体家庭、小团体及朋友圈等。

机会主义是利他主导向利己主导的过渡。威廉姆森则认为,人的行为特性除了存在着有限理性,而且还具有投机行为即“机会主义”的特性,它是指在信息不完全情况下各种形式的欺瞒倾向。这样就从另一方面修正了传统的经济人假设,认为人不仅是自私的,而且只要能够利己,就不惜去损人。

自利利他是斯密留给后人的宝贵遗产。在遵守非正式制度或有效正式制度前提下,完备理性人之间通过公平竞争,提高了社会的效率。哈耶克所说的更为广泛的扩展秩序得以形成。扩展秩序形成过程中,优胜劣汰机制发挥了重要的作用。胜出的机制得以保留和传播,因而将更多的人吸引到扩展秩序中来。

纯粹理性只是自为地实践的,并且给予一条我们称为道德法则的普遍法则。道德法则就是一种纯粹理性。这种道德法则是一种定言命令。所谓定言命令,就是一种无条件的命令方式,在定言命令中,目的和手段是统一的。当一个人不是为了别的目的而只是为了诚实而诚实的时候,即这个人只是因为“你应该诚实”这一命令而诚实,此行为就具有了道德价值。假言命令则是有条件的,认为善行只是达到偏好和利益的手段,而定言命令则把善行本身看作目的和该做的。定言命令源自先验的纯粹理性,它只表现为善良意志,其与任何利益打算无关,因而其是无条件的、绝对的。纯粹理性是高认知能力与高理性动机的完美结合。

(三)模型的运行机制

在完备理性人与制度共同作用下,模型产生了四种矩阵结果。其机理是完备理性人之间及其与制度之间产生了两种决策行为。第一种称为对策行为,其特点是决策者对他人的决策直接做出反应,即人们的自利行为之间有着直接的交互作用。这种对策行为又可以分为三个子类:非机会主义对策行为、机会主义对策行为及绝对利他对策行为。非机会主义对策行为是指一个参与者的利益不是以损害其他人的利益为代价,或称利己不损人,它不产生内生交易费用。机会主义行为是指一个参与者的利益是以损害其他人的利益为代价的,这种对策行为是内生交易费用产生的根源。绝对利他对策行为的特征是非但不损害他人的利益而且是损害自己的利益以帮助他人。第二种称为非对策自利行为,其特征是决策者不直接对其他人的决策做出反应,只对价格做出反应。 如果“良币”被制度或市场低估即非均衡定价,那么“良币”就会流向公平定价的领域,而高估的劣币则大部分留在已经被高估的领域。从而,内生交易费用高企,产生了流动效率损失。综合来看,这些决策行为产生了内生交易费用,而内生交易费用就是市场均衡同帕累托最优之间的差别。根据消费者效用最大化对偶律的推广可知,内生交易费用越小,市场效率越高,市场均衡越接近帕累托最优。

1. 决策者之间的直接交互对策行为。此时,纵轴为理性动机鞅测度,横轴制度为外生变量即假定制度与理性动机之间相互独立。因而构造理性——制度矩阵模型(见图3)。

(Ⅰ)问题区域:此区域矩阵组合是利己主导型与制度低公平度组合。利己主导型包括定言机会主义、自利利他及纯粹理性。首先,定言机会主义倾向较为严重,定言机会主义的机会主义行为是无条件的、绝对的机会主义,它不分对象,无论对象是熟人还是陌生人,这产生内生交易费用。其次,自利利他则采取非机会主义对策行为,即纳什议价行为。为使得自己的利益足够大,从自利角度考虑,也应让对方得到足够多的好处,这种自利行为的后果,看起来就像将社会福利函数最大化。面对熟人和陌生人的决策区别只不过是利益分成比例不一样。因而,这不产生内部交易费用。纯粹理性动机由于是一则定言命令,因而对熟人和陌生人采取同样道德法则,此时,要么交易不发生,要么是共赢交易,也不产生内部交易费用。

综上,在问题区域,“劣币驱逐良币”现象大量发生,内部交易费用高企,社会效率低下。

(Ⅱ)瘦狗区域:此区域矩阵组合是利他主导型与制度低公平度组合。纵轴是利他主导型即纯粹利他、本能利他和假言机会主义。

纯粹利他的对人策略为绝对利他对策行为。本能利他对人策略则分对象,对熟人社会中的个体家庭、小团体或专属朋友圈一般采取非机会主义对策行为甚至采取绝对利他对策行为;本能利他者在小团体内部往往为了集体目标或者成员暂时牺牲自身引起的利益损失及发展潜力损失。而对非熟人社会则采取机会主义对策行为或者非机会主义对策行为。机会主义对策行为则会产生内部交易费用,这会导致社会效率损失。假言机会主义是有条件的机会主义,其对熟人和陌生人一般区别对待。绝对利他对策行为及非机会主义对策行为使得格雷欣法则,即“劣币驱逐良币”现象发生范围受限。

综上,这一区域较问题区域的内部交易费用低,社会效率依然较低。

(Ⅲ)现金牛区域:此区域矩阵组合是利他主导型与制度高公平度组合。纵轴是利他主导型即纯粹利他、本能利他和部分机会主义。

纯粹利他的对人策略为绝对利他对策行为。由于制度公平度较高,所以熟人社会秩序法则调整的范围缩小,制度规范的范围扩大。这样,本能利他与假言机会主义的机会主义决策产生的内部交易费用大量减少及其利他行为引起的利益损失及发展潜力损失得到避免。

在此组合之下,“劣币驱逐良币”现象逐渐转变为“良币驱逐劣币”现象,即逆格雷欣法则发生,社会效率变高。

(Ⅳ)明星区域:此区域矩阵组合是利己主导型与制度高公平度组合。 在此区域内,从纵轴来看,利己主导型包括了定言机会主义、自利利他及纯粹理性。

首先,定言机会主义受到制度的制约,内部交易费用大大降低;自利利他则采取非机会主义对策行为,即纳什议价行为。为使得自己利益足够大,从自利角度考虑,也应让对方得到足够多的好处,这种自利行为的后果看起来就像将社会福利函数最大化。面对熟人和陌生人的决策区别只不过是利益分成比例不一样。分配的比例更加合理。因而,这不产生内部交易费用。纯粹理性由于是一则定言命令,因而对熟人和陌生人采取同样道德法则,也不产生内部交易费用。

综上,“劣币驱逐良币”现象逐渐转变为“良币驱逐劣币”现象,即逆格雷欣法则发生,社会效率变得更高。当制度公平度到了最高程度时,帕累托最优实现。

图3:理性—制度矩阵模型动态运行机制

2. 决策者的非对策自利行为。此时,纵轴为理性认知鞅测度,横轴为制度,制度为内生变量。在决策者与制度的交互博弈下,理性认知能力与制度相互作用、相互影响。由此,构造理性——制度博弈模型(见图4)。

(Ⅰ)问题区域:由于制度低公平度造成了标的的价值定价偏离了市场的公允价值,定言机会主义、自利利他、纯粹理性依自己的效用进行选择,采取非对策自利行为。因为制度公平度低,结果格雷欣法则即“劣币驱逐良币”现象大范围发生。如国有企业人才流动问题,原因在于:在内部,职工不论才能高低薪酬相同;在外部,较民营企业,其能得到国家优惠政策的扶持。职工得不到合理薪酬,高素质职工会跳槽,留在原企业的人员素质低,出现“劣职工驱逐良职工”的现象;效率低的国有企业充斥社会,与国有企业经营同种产品的民营企业难以立足,出现“劣企业驱逐良企业”的现象。人才流动的成本以及低效率企业的存在,导致资源的不合理配置及浪费,产生了较大的内部交易费用。高企的内部交易费用与帕累托最优的差距拉大。

(Ⅱ)瘦狗区域:纯粹利他对制度的低公平度缺乏敏感性,即对标的物的价值与市场公允价值的偏离缺乏敏感,内部交易费用较小。而本能利他及假言机会主义对制度采取非对策自利行为。同样因为制度公平度低,结果格雷欣法则即“劣币驱逐良币”现象大范围发生。

(Ⅲ)现金牛区域:纯粹利他对制度的低公平度缺乏敏感性,即对标的物的价值与市场公允价值的偏离缺乏敏感,内部交易费用较小。而本能利他及假言机会主义对制度采取非对策自利行为。制度的高公平度使得标的物的定价与市场公允价值偏差小。当制度公平度提高到一定程度时,完备理性人对制度会形成理性预期。

(Ⅳ)明星区域:由于制度高公平度造成了标的的价值定价偏离了市场的公允价值,定言机会主义、自利利他、纯粹理性依自己的效用进行选择,采取非对策自利行为。制度起到了平衡各利益主体的作用。此时,制度与市场形成了无套利均衡。这样由于制度公平度高,维护制度的成本降低。制度成本与收益的差值即内部交易费用大大降低,与帕累托最优的差距进一步缩小。

在制度公平度及理性度由低到高的过程中,问题区域向明星区域的转化、瘦狗区域向现金牛区域的转化及现金牛区域向明星区域的转化,都是由局部不均衡向局部相对均衡转化的过程。这三种转化过程都存在帕累托改进,其中向明星区域的转化是最优转化,趋近了帕累托均衡。在真实的社会中,一个共同体的理性程度是用理性评价指标权重与每种指标人数乘积所构成的期望值衡量的。个人理性和个人面对决策时所表现出来的理性应当区分。每个决策的个体理性的理性度可能已经到达了最高层次,但决策时表现出来的理性小于等于其具有的理性度。比如,如果一个人的最高理性为自利利他,那么在实际中,他可以选择他所达到最高理性下的任何一层次理性。但是如果一个人的最高理性是纯粹理性,那么他便会稳定地选择纯粹理性本身。此时,利他主导型社会指的是在实际中选择的理性层次的人大多落在模型纵轴的利他主导型;而利己主导型社会指的是在实际中选择理性层次的人大多落在模型纵轴的利己主导型。

四、结论及启示

完备理性假设相比于完全理性假设和有限理性假设而言,能够更深刻地更全面揭示理性人的行为动机。根据模型可知,当制度为外部供给时,随着制度公平度的提高,社会效率由低效率区域进入高效率区域的过程与“劣币驱逐良币”向“良币驱逐劣币”的过程具有同一性,存在着帕累托改进,并在特定条件下存在着帕累托均衡。这就验证了制度变革对社会进步的推动作用。当制度与理性度交互博弈时,理性度的提高促进制度公平度的提高,制度又反过来促进理性度的提高。在两者交互中,格雷欣法则与逆格雷欣法则交替转换。往往在新制度产生时,由于其不完善,此时格雷欣法则发生作用;当其完善之后,逆格雷欣法则将其取代。理性度——制度模型不仅能够说明微观制度变迁对社会效率的影响问题,而且其对宏观制度变迁对社会效率的影响具有同样的解释力;其不仅能够解释正式制度的变迁过程,还能够很好地解释非正式制度的变迁过程。

参考文献:

[1]亚当·斯密(英).国民财富的性质和原因的研究(上卷)[M].北京:商务印书馆,1972.

[2]德布鲁(美).价值理论[M].北京:北京经济学院出版社,1988.

[3]西蒙.现代决策理论的基础:有限理性说[M].北京:北京经济学院出版社,1989.

[4]道格拉斯·C诺斯.制度、制度变迁与经济绩效.[M].上海:上海三联书店,1994.

[5]康德(德)著,李秋零译.纯粹理性批判[M].北京:中国人民大学出版社,2011.

[6]陈梁.论近代英国金本位制的形成[D].山东大学硕士研究生论文,2014.

[7]宫浩奇.析劣币驱逐良币[J].商,2013,(11).

[8]郭雨萌.论反格雷欣法则成立的条件及史例[J].百家论坛,2014.

[9]张旭昆.经济人、理性人假设的辨析[J].浙江学刊,2001,(2).

[10]张东晓,于晓彤.论劣币驱逐良币与布雷顿森林体系瓦解的本质相似处及对人民币汇率改革的启示[J].云南社会主义学院学报,2014,(3).

Abstract:This paper tries to put forward the complete rational hypothesis,and will compare the complete rational hypothesis,the completely rational assumption and the limited rationality hypothesis. By introducing the rational degree-system efficiency model,it shows that under the condition of a complete rationality postulate,the system as an exogenous variable has made a Pareto improvement on the social efficiency brought by the interaction between Gresham law and its law of inverse transformation and the conversion.

Key Words:complete rationality,Gresham law,the inverse system of Gresham law,system

(责任编辑 刘西顺;校对 SZ,GX)