《郡斋读书志》经部类目的设置

孙月霞

摘 要:由南宋学者晁公武编纂的《郡斋读书志》,是我国现存最早的私人藏书目录。它在中国分类学的发展史上占有极其重要的地位,它是我们研究宋代的图书状况、目录学方面的最直接的工具之一。其经部类目的设置,广泛吸收前人的目录成就,在传统的四部分类体系基础上进行改进,比较全面地反映了中国古代经学典籍的发展源流,有序地揭示经学典籍的全貌,对后世产生了深远的影响。

关键词:郡斋读书志;经部;类目

中图分类号:G256 文献标识码:A 文章编号:1673-2596(2016)09-0177-02

宋代由于雕版印刷的兴盛,文化事业的发达,出现了大批私人藏书家。这些藏书家受时代的影响,在目录编纂思想上有了突破馆阁成规的新认识。他们在为自己编纂私家藏书的时候有了不同于官修目录的新特色。而由南宋学者晁公武编纂的《郡斋读书志》,是我国现存最早的私人藏书目录,他对于其藏书的分类是根据当时的实际情况,既继承前人的研究成果,又不拘泥于前规旧例,对一些类目作了调整,比较全面地反映了宋代的图书状况。下面笔者就其经部类目的设置做简要分析。(以衢本为准)

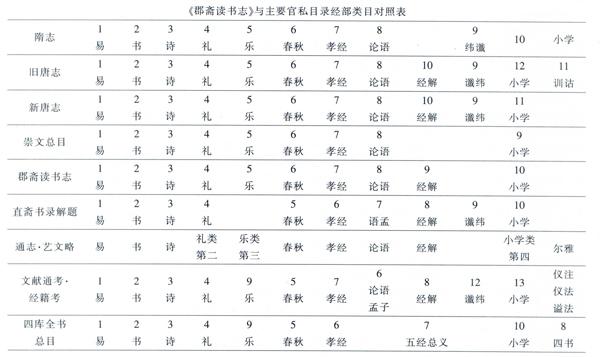

经史子集中经部最早出现在目录中,其地位一直比较稳定,主要著录儒家经典和阐释经典著作。经学典籍在《七略》、《七志》和《七录》中分别被称为“六艺略”、“经典志”和“经典录”,《隋书·经籍志》及以后的公私目录中均被称为经部。《郡斋读书志》的经部下设易、书、诗、礼、乐、春秋、孝经、论语、经解和小学十个小类,《隋志》、《崇文总目》、新旧《唐志》、《通志·文艺略》、《直斋书录解题》、《文献通考·经籍考》和《四库全书总目》等著作中其类目变化主要出现在经解、论语、小学、谶纬等子类。

一、谶纬类

谶纬类出现于《隋志》、新旧唐志、《文献通考·经籍考》、《直斋书录解题》等著作中,《郡志》中未设谶纬类。《郡志·易乾凿度》对谶纬类书籍发展历程做了简要叙述:谶纬学兴起于汉哀帝、汉平帝之时,汉光武帝时成为“内学”,“故笃信之”,在当时甚为流行,经学大家郑玄、何休用谶纬之说注解经书。凡遇到改朝换代皆引谶纬之学,“故桓谭、张衡之徒深嫉之。自苻坚后,其学殆绝。”[1]

谶纬是由于人们对“天命”的认识不科学而产生的。谶纬兴起于两汉,王莽代汉后宣扬圣人授命,“河出图”、“洛出书”之类于是就被奉为法宝,南北朝时期,图谶开始被统治阶级禁止,隋炀帝更下令焚毁亡,图谶之学日渐式微。谶纬类在《隋志》中著录十三部九十二卷,《唐志》中二家九部八十四卷,《宋中兴志》中三家五部十二卷,随着时间的推移此类书籍逐渐减少。到宋代,谶纬类书籍已经不再单独设类,《崇文总目》将谶纬类书籍各附经末,晁公武也认识到谶纬类书籍已经减少到不能独立成类的地步,所以在《郡斋读书志》中沿袭了这种记法,并在经解类小序中予以了说明:“今谶书盖鲜,……故从崇文录,并纖纬……”[2]依据书籍的多寡确定类目的设置是科学的。自此各种目录书中基本不再设立谶纬类,只有陈振孙的《直斋书录解题》是个例外,虽然他也认识到谶纬类书籍浸微之势,但仍被单独设类,目的概与《隋志》的“以备异说”相同。

二、小学类

“小学类”从《隋志》到《四库》均有,但处理上有些不同。《隋志》中训诂位于论语类,《旧唐志》将训诂从论语类中析出,成为一单独类别。《通志·艺文略》将所有书籍分为经类、礼类、乐类、小学类四个类别,小学是一个大的部类,而“尔雅”则附于经部,小学类的设置在以上几种目录中都不同。

“小学类”书籍是通“六艺”的前提,后来人们将其视为读一切书籍的关键。《汉书·艺文志》中,小学类书籍包括文字之书、训诂之书、音韵之书,这些书籍所收录的文字基本上囊括了“易”“书”“诗”“礼”“乐”“春秋”等经书中出现的文字,音韵训诂这两项并列处理。但是学术逐渐发展,书籍数量逐渐增加,分类越来越合理,从《隋志》、新旧《唐志》至《崇文总目》、《郡斋读书志》分类体系渐趋完善。晁公武认为文字之学分为三部分,第一为“体制”,即笔画字形,第二为“训诂”,即称谓古今差异,也即今人所讲“字义”,第三为“音韵”,即今人所讲“字音”。晁公武还列举了此部类的一些书籍,比如《说文》、《尔雅》、《方言》、《四声谱》等,并且指出《汉书·艺文志》将《尔雅》放置于孝经类,《隋书·经籍志》则将其附于论语类这两种分类方法的错误。

通过序文可以看出晁公武对“小学类”已经有了较为深入的了解,将其分为“文字”、“训诂”和“音韵”三类,其成果对后世产生了较大影响,如《四库》严格定义了小学的内涵,按照字形、字音和字义三个方面进行分类,使小学定义更加突出、明确。

三、论语类、孝经类

《隋志》之前的目录中孝经是排在论语类之后的,但《隋志》则将孝经是排在论语类之前,这一结果反映了前后两个时期的目录编撰者对论语和孝经的认识不同。《隋书·经籍志》中指出“夫孝,天之经也,地之义也,人之行也。”[3]认为孝是诸德之本, “人之行,莫大于孝”,国君可以用孝治理国家,臣民能够用孝立身理家。《孝经》比起《论语》更重要,所以《隋志》以后孝经通常置于论语的前面。

《隋书·经籍志》中训诂之书和经解之书放置于论语类,此种归类方法明显有误。《遂初堂书目》中论语类附入孝经和孟子,此前各种目录都将孝经单独设类,《遂初堂书目》的此种归类大概是因为尤袤认为孝经和论语都是孔子与其弟子言谈的记录,究其性质而言是一致的,所以应将其归为一类。《郡斋读书志》的经类大序中也是类似表述:“夫论语,群言之道,孝经,百川之宗,皆六语经之要。”[1]晁公武同样认为论语和孝经具有相同之处,二者均为六经之要,只是他依照传统的处理方法将两者分别立类。此后的目录著作均以此法处理,此种分类笔者认为是较为妥当的。

对于孟子类,晁公武的《郡斋读书志》与以前的目录书一样,将其归于子部儒家类,这种处理与晁公武的经学思想关系很大。宋代《孟子》的地位已经确立,但晁公武尊崇孔子而反对孟子,所以在他孟子类单独设立,而是置于第三部类(子部)儒家类,这种归类与当时《孟子》地位之高的实际情况是不相符的,反映了晁公武本人的学术思想。陈振孙在《直斋书录解题》中设“语孟类”,其序言中解释到,在之前的目录书中孟子类书籍是归于子部儒家类,但孟子之学传承自孔子,“天下学者咸曰孔孟”[4],可见孟学的重要性,所以将论语和孟子合并归为一类。马端临在其《文献通考·经籍考》一书中也设有语孟类,《明史·艺文志》一书则将论语、孟子、中庸和大学并称为“四书”,清代《四库全书总目》沿袭了这种处理方式。

经部的子目变化除上述几种外还有经解类。《隋志》将“五经总义”附于论语类之后,《古今书录》则增设“经解类”,《郡斋读书志》、新旧《唐志》、《文献通考·经籍考》、《直斋书录解题》、《宋史·艺文志》、《明史·艺文志》、《四库全书总目》等书目均效仿设置此一类别;其中《明志》将“经解类”改称“诸经类”,而《四库全书总目》则进一步改为“五经总义类”。

通过对《郡斋读书志》经部类目的分析,可概括晁公武经籍分类思想如下:类目设置应该全面而有序的反映经学典籍的发展状况,使其切合当时现状,在继承前人的研究成果的基础上开拓创新;在综合分析各种经学书籍的性质和内容的基础上合理划分各子目,从而达到反映经学典籍发展流别的目的。

图书的分类历来受到目录学家的高度重视,晁公武虽然没能提出“类例既分,学术自明”[5]的观点,但在《郡斋读书志》一书中却始终遵循着这样的分类思想。特别是在经部类目设置上广泛吸收了前人的成就,并在传统的四部分类体系基础上进行了改进,“辨章学术,考镜源流”,较为全面的反映了中国古代经学典籍的发展源流,揭示了经籍全貌,对后世目录学的发展影响深远。

参考文献:

〔1〕〔2〕晁公武撰,孙猛校正.郡斋读书志校正[M].上海:上海古籍出版社,2005.

〔3〕魏征,等.隋书[M].北京:中华书局,1973.

〔4〕陈振孙.直斋书录解题[M].上海:上海古籍出版社,1987.

〔5〕郑樵.通志·校雠略[M].上海:上海古籍出版社,1990.

(责任编辑 徐阳)

——以图情领域为例*