案外人救济选择之阶段化分析:基于案例的经验研究

吴多强

一、引言

案外人权益保障可通过执行异议之诉、撤销之诉与申请再审予以实现。执行异议之诉是一种执行救济,是为了保护案外人的合法权益免受法院的执行行为违法或不当的侵害,法律所规定的救济方法和制度。〔1〕参见张卫平《案外人异议之诉》,《法学研究》2009年第1期,第4页。第三人撤销之诉是为了弥补诉讼中非归责于第三人的原因,使得第三人在未能行使诉讼权利的情形下,享有程序保障,以突破违法判决之拘束的补充性、补救性制度。〔2〕参见张卫平《民事诉讼法》(第二版),北京:中国人民大学出版社,2013年,第116页。案外人申请再审是旨在为利益受到生效裁判、调解书侵害的案外人提供必要的救济机制。〔3〕肖建国:《论案外人申请再审的制度价值与程序设计》,《法学杂志》2009年第9期,第63页。

案外人权益保障研究,有学者从宏观考察,认为为优化配置权益保护方式,执行异议应定位为程序性审查,执行异议之诉和第三人撤销之诉为终局性中止。撤销之诉优先于再审制度被适用,如果案外人在执行过程中可以通过相关程序主张权利,原则上在执行结束后排除撤销之诉和再审程序的适用。〔4〕参见张卫平、任重《案外第三人权益程序保障体系研究》,《法律科学》2014年第6期,第134—138页。较之宏观考察,学界的研究更侧重于通过分析某一具体的制度,对案外人权益保障提出完善建议。例如,有学者从规范分析的视角,基于《民事诉讼法》的理论和逻辑推演,阐释第三人撤销之诉的制度构成与适用。〔5〕参见张卫平《中国第三人撤销之诉的制度构成与适用》,《中外法学》2013年第1期。又如,有学者从学理上分析执行异议之诉的性质、适用要件,并提出完善建议。〔6〕参见唐力《案外人执行异议之诉的完善》,《法学》2014年第7期。再如,有学者从判决的效力出发,对申请再审案外人的范围进行界定。〔7〕参见卢正敏《论案外人申请再审制度中的适格案外人》,《厦门大学学报(哲学社会科学版)》2012年第1期。

上述学者之研究,较多从理论上对案外人救济程序进行分析,逻辑起点和现实动力均是立法论,更多侧重于“应然”而非“实然”。遗憾的是,在案外人救济制度构建中,三种保障路径的适用范围上存在主体重合之情形,保障路径的多样化却使案外人面临权益保障路径的选择困境。案外人应当如何选择哪些途径保护自己,这不仅取决于不同救济制度的构成要件,更取决于案外人发现权益受到侵害的时间点。鉴于此,笔者从“实然”的角度,立足于解释论和司法政策论,根据现行《民事诉讼法》以及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》(法释〔2015〕5号,以下简称《民诉法司法解释》)中的相关规定,以“诉讼前与诉讼中”“裁判后执行前”“执行程序”这三个阶段为主线,对案外人救济途径的路线选择进行梳理,厘清不同的案外人可行的救济路径及相互关系。

二、案外人救济程序之立法沿革

2007年修订后的《民事诉讼法》第204条和《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉审判监督程序若干问题的解释》(法释〔2008〕14号,以下简称《审判监督程序解释》)第5、42条明定了我国的案外人申请再审制度,之后2012年修订的《民事诉讼法》第227条保留了第204条之规定,未对之作任何修改。随后2015年《民诉法司法解释》在第303、423和424条中对案外人申请再审之适用作出解释。案外人申请再审是从案外人申请再审权的角度切入并对生效裁判文书启动再审程序的一项制度〔1〕汪晖:《案外人申请再审制度的价值定位》,《法律适用》2014年第9期,第119页。,核心价值在于为利益受到侵害的案外人提供必要的救济机制〔2〕参见肖建国《论案外人申请再审的制度价值与程序设计》,《法学杂志》2009年第9期,第64页。。

案外人异议之诉在2007年《民事诉讼法》第204条中首次被创造,即对执行标的之执行错误,案外人可以诉的方式请求救济。同时,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉执行程序若干问题的解释》(法释〔2008〕13号)第17条到20条对该条款进行细化。与案外人申请再审相同,2012年修订《民事诉讼法》对条文表述保持原样,只是将其移至第227条。2015年《民诉法司法解释》以13个条文对案外人执行异议之诉进行了比较详细的规定,其中对执行异议之诉案件由执行法院进行管辖,案件适用普通程序进行审理,以及可以对案外人要求确权的请求一并处理等内容作了进一步明确规定。

2012年修订后的《民事诉讼法》在第56条中创设了“第三人撤销之诉”制度,随后2015年《民诉法司法解释》从起诉第三人范围、诉讼客体、审理方式、处理结果、救济途径等进行修正完善。

三、诉讼前与诉讼中

在案件起诉受理后,案件的裁判、调解生效之前的程序阶段,案外人的救济程序是一种事前程序保障。裁判生效后,对案外人权益予以救济的是事后程序。一般而言,通常的救济程序都是事前程序,事后救济程序是一种特殊和例外。对于后者,笔者将在后文详述。

(一)诉讼程序中的救济选择

在诉讼过程中,无论是遗漏了必要共同诉讼人〔1〕《民诉法司法解释》第73条规定:“必须共同进行诉讼的当事人没有参加诉讼的,人民法院应当依照民事诉讼法第一百三十二条的规定,通知其参加;当事人也可以向人民法院申请追加。人民法院对当事人提出的申请,应当进行审查,申请理由不成立的,裁定驳回;申请理由成立的,书面通知被追加的当事人参加诉讼。”还是第三人〔2〕《民诉法司法解释》第81条第1款规定:“根据民事诉讼法第五十六条的规定,有独立请求权的第三人有权向人民法院提出诉讼请求和事实、理由,成为当事人;无独立请求权的第三人,可以申请或者由人民法院通知参加诉讼。”,案外人一旦发现自己的权益可能在诉讼中受到影响,都可向法院申请参加诉讼或由法院依职权通知后参加诉讼。

对于必要共同诉讼人之申请被裁定驳回后其救济权之问题,根据《民事诉讼法》的规定,尽管是裁定驳回,但当事人无权上诉,因为当事人可以上诉的裁定限于不予受理裁定、管辖权异议裁定和驳回起诉裁定〔3〕参见《民事诉讼法》第154条。,驳回当事人追加申请的裁定不在此列。如果法院驳回当事人之申请追加存在错误,导致本应参加诉讼的主体未能参加诉讼,当事人可根据《民事诉讼法》第200条第8项之规定“应当参加诉讼的当事人,因不能归责于本人或者其诉讼代理人的事由,未参加诉讼的,人民法院应当再审”,于判决生效后申请再审。〔4〕相关的规定在《民诉法司法解释》第422条中更为详尽,限于篇幅,笔者不一一赘述。

倘若诉讼已经进入二审程序,根据《民诉法司法解释》第327条之规定,案外人是必要共同诉讼人或有独立请求权的第三人,因在第一审程序中未参加诉讼,法院可以根据当事人自愿的原则组织调解,调解不成的,发回重审。

这里应当思考的是,该条的案外人不包括无独立请求权的第三人,无独立请求权的第三人能否适用上述规定?笔者认为,就此认定无独立请求权的第三人不能适用上述规定的推论是不周延的。理由在于:首先,由《民诉法司法解释》部分起草者参与写作的一部具有权威性的书中,将“案外人”理解为包括有独立请求权的第三人和被判决民事责任的第三人。〔1〕参见杜万华主编《最高人民法院民事诉讼法司法解释实务指南》,北京:中国法制出版社,2015年,第561页。其次,从体系解释来看,由《民诉法司法解释》第81条第2款的规定“第一审程序中未参加诉讼的第三人,申请参加第二审程序的,人民法院可以准许”可知,无独立请求权的第三人可以参加第二审程序。《民诉法司法解释》第150条也规定:“人民法院调解民事案件,需由无独立请求权的第三人承担责任的,应当经其同意。”因此,对于无独立请求权的第三人,未参加一审程序,于二审程序中参加诉讼后,二审法院也可以根据当事人自愿的原则予以调解,调解不成的,发回重审。

(二)保障机制中的救济选择

值得一提的是,在诉前和诉中的财产保全或先予执行程序中,案外人的权益受到侵害,何以救济?鉴于此时法院的裁判尚未生效,案外人显然无法通过第三人撤销之诉或审判监督程序获得权利救济。那么,案外人能否在保全或先予执行程序中申请执行异议之诉?对于此问题,笔者借助案例予以说明。

【案例1】甲与乙是夫妻,乙因从事商业活动导致大量负债,经债权人提出财产保全申请,甲与乙名下的财产被法院查封。甲的父亲丙,主张登记在甲与乙名下财产中的两套住房属于甲乙丙三人共同共有的房产,不应全部用于清偿乙的个人债务。于是,诉请法院确认登记在甲与乙名下的两套房产属于三人共同共有,撤销查封房产裁定,驳回债权人的财产保全申请。〔2〕参见“黄明亮、王松敏与宋庶振、黄静等一审民事裁定书”,南平市延平区人民法院(2015)延民初字第2950号民事裁定书。类似案件参见“江苏瓯龙房地产开发有限公司、何东亮等民间借贷纠纷、执行异议之诉案”,东海县人民法院(2015)连东民初字第00189号民事判决书。

【案例2】甲与乙签订《房产买卖居间协议书》后,由于乙的过错导致其未能依约办理该房屋抵押权注销及产权过户手续。随后,乙因金融借款纠纷被法院裁定查封房产,诉争房产被查封后甲向法院提出书面异议,要求解除对该房产的查封。法院经审查,作出民事裁定,驳回甲的申请。甲不服该裁定,遂向法院提起诉讼。〔1〕参见“卢东滨与中国农业银行股份有限公司三明梅列支行金融借款合同纠纷案”,三明市中级人民法院(2015)三民初字第104号民事裁定书。

上述案例1中,法院认为本案是案外人执行异议之诉。执行异议之诉是在执行过程中向执行法院提出执行异议后,对异议审查的执行裁定不服提起的诉讼。本案属于案件审理过程中,就财产保全裁定及查封行为提出异议,丙起诉并不符合执行异议之诉的要件,应裁定驳回起诉。关于案例2,法院认为执行过程与执行保全裁定过程并不相同。案外人执行异议之诉,需在执行过程中对执行标的提出书面异议。甲提出的书面异议属于财产保全过程中对被保全财产提出的书面异议,并非在执行过程中对执行标的提出的书面异议。甲已经就诉争房产提出复议申请,该申请经审查被裁定驳回,甲不服该裁定提起诉讼,缺乏法律依据。

法院的裁判均认为,案外人不能在保全或先予执行程序中申请执行异议之诉。案外人此时的权益并未真正受到侵害,案外人的起诉条件不能满足执行异议之诉的构成要件,只能根据《民诉法司法解释》第172条的规定〔2〕《民诉法司法解释》第172条规定:“利害关系人对保全或者先予执行的裁定不服申请复议的,由作出裁定的人民法院依照民事诉讼法第一百零八条规定处理。”《民事诉讼法》第108条规定:“当事人对保全或者先予执行的裁定不服的,可以申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。”,向作出保全或先予执行裁定的法院申请复议,等待判决生效,进入执行程序后,通过执行异议之诉、第三人撤销之诉和申请再审程序予以救济〔3〕就此问题,《民诉法司法解释》起草者的观点曾出现过分歧,但最后并未赋予案外人在保全或先于执行程序中申请执行异议的救济权利。参见沈德咏主编《最高人民法院民事诉讼法司法解释理解与适用》,北京:人民法院出版社,2015年,第822页。。

另外,尽管《民诉法司法解释》第172条补充规定了案外人对于财产保全或先予执行裁定不服的救济程序,但是该条仅规定了对裁定不服的救济途径。问题在于,如果案外人对财产保全、先予执行裁定的实施行为不服,救济的途径是否同于对裁定不服?在《最高人民法院印发〈关于执行权合理配置和科学运行的若干意见〉的通知》(法发〔2011〕15号)第17条中规定:“案外人对财产保全、先予执行的实施行为提出异议的,由执行局根据异议事项的性质按照民事诉讼法第二百零二条或者第二百零四条的规定进行审查。”因此,应区分救济的对象是裁定还是执行裁定的实施行为,案外人分别适用不同的救济路径。

四、裁判后执行前

由于生效的确认裁判和形成裁判并不引发强制执行程序,并且所有具有给付内容的生效裁判都未必一定启动强制执行程序,例如,义务人主动履行而不必进入强制执行程序,但在此情况下仍存在生效裁判侵害案外人的利益之可能。为此,有必要将裁判生效后尚未执行前作为单独的一个阶段进行梳理。

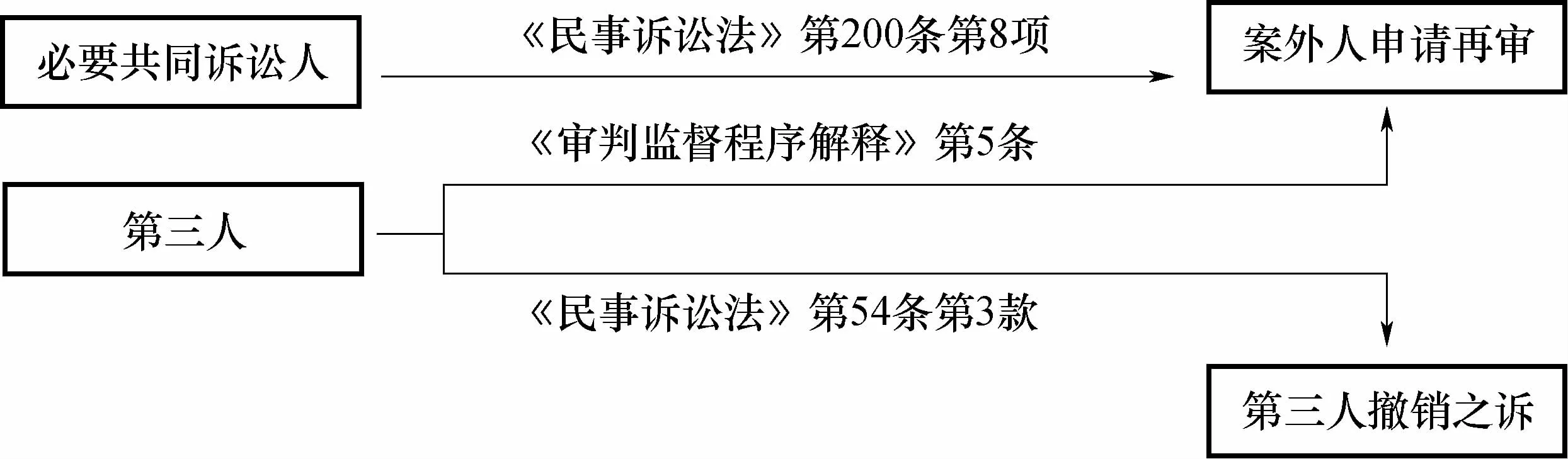

(一)第三人和必要共同诉讼人之救济路径

在这一阶段,如果案外人是第三人,无论是有独立请求权的第三人还是无独立请求权的第三人,只要是因不能归责于本人的事由未参加他人之间的诉讼,有证据证明发生法律效力的判决、裁定、调解书的部分或者全部内容错误,损害其民事权益的,可以原裁判、调解书中的原告和被告当事人为被告,提起第三人撤销之诉。〔1〕参见《民事诉讼法》第56条、《民诉法司法解释》第292条。须强调的是,第三人本可以参加诉讼却因为自己的原因没有参加诉讼,视为其行使处分权的结果,不能提起第三人撤销之诉。之所以如此设计,目的在于防止不必要的第三人撤销之诉提起,兼顾程序保障与法的安定性。〔2〕参见许士宦《第三人诉讼参与与判决效力主观范围——以民事诉讼上第三人之程序保障为中心》(上),《月旦法学杂志》2010年第178期,第109—110页。

如果案外人是被遗漏的必要共同诉讼人,因不能归责于本人或者其诉讼代理人的事由未参加诉讼的,可申请再审。案件进入审理程序后,法院会根据实际情况决定适用一审或二审程序再审。如果按照一审程序再审,案外人会被追加为当事人;如果按照二审程序再审,法院会组织双方进行调解,调解不成则发回重审,并追加为当事人。需要强调的是,必要共同诉讼人只能在裁判生效后尚未进入执行阶段时直接申请再审。一旦案件进入执行程序,案外人的救济途径就只能先选择对执行标的提出书面异议(执行异议),于执行异议被裁定驳回后,通过向法院申请再审的方式保护自己的权益。〔1〕参见《民诉法司法解释》第422、423条。亦即,在执行异议被驳回后,案外人才可申请再审,执行异议是案外人申请再审的前置程序。〔2〕《民诉法司法解释》生效后,主流观点认为,案外人申请再审以执行异议为前提。参见沈德咏主编《最高人民法院民事诉讼法司法解释理解与适用》,北京:人民法院出版社,2015年,第1123页。同时《执行异议之诉案件审理指南》(江苏省高级人民法院2015年7月2日印发)第1条第2项规定:“案外人、申请执行人提起执行异议之诉必须经过执行异议审查的前置程序,即执行法院已经作出执行异议审查的裁定,案外人或申请执行人对裁定不服的,可以提起执行异议之诉。”另外,被遗漏的必要共同诉讼人不能适用第三人撤销之诉。

(二)第三人适用再审程序之可行性分析

《民诉法司法解释》第303条第2款规定:“案外人对人民法院驳回其执行异议裁定不服,认为原判决、裁定、调解书内容错误损害其合法权益的,应当根据民事诉讼法第二百二十七条规定申请再审。”第423条规定:“根据民事诉讼法第二百二十七条规定,案外人对驳回其执行异议的裁定不服,认为原判决、裁定、调解书内容错误损害其民事权益的……可以向做出原判决、裁定、调解书的人民法院申请再审。”由上述条文可知,原则上案外人申请再审必须以执行异议为前提。换言之,案外人申请再审被限定在执行程序中。如果案外人是《民事诉讼法》第56条前两款规定的第三人,因原审当事人主动履行而不必进入执行程序,案外人被生效裁判损害了权益,其救济途径为何?对于此问题,笔者借助案例予以分析。

【案例3】甲公司为乙公司所开发的A房地产项目的总承包人,项目已投入使用,但乙公司仍欠付甲公司工程款约4亿元。随后甲公司得知,乙公司的股东丙公司,在此之前将其持有乙公司的部分股权转让给丁公司,并签订了合作开发项目协议书,共收取转让价款和投资资金约3亿元,但一直未办理股权变更登记。随后,丁公司诉至法院,在法院主持下,乙、丙、丁达成如下民事调解书:股权转让合同与合作开发项目协议书解除,乙公司代替丙公司偿还部分股权转让款、投入款,并以A房地产项目的房屋预售款作为还款来源。民事调解书生效后,乙公司仅履行部分债务。法院查明乙公司未履行债务已达14亿元,并查封了A房地产项目下的部分房产。甲公司认为其对民事调解书所涉A房产项目享有建设工程优先受偿权,民事调解书将只能用于支付工程款的专用款项用作还款来源,严重损害了本公司的合法权益,于是诉请法院申请再审。〔1〕参见“宁波建工股份有限公司与浙江武义元利投资有限责任公司、浙江三新建材有限公司等股权转让纠纷申请再审案”,最高人民法院(2014)民申字第1175号民事裁定书。

上述案例3中,法院认为:首先,甲公司对于民事调解书所涉资金享有专属专用的权利和建设工程优先受偿权。〔2〕根据《城市房地产管理法》第45条第3款规定:“商品房预售所得款项,必须用于有关的工程建设。”《合同法》第286条规定:“发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。”调解书中确认了乙公司将A房地产项目下的部分商品房预收款用于偿还丙公司对丁公司的债务,减少了乙公司的责任财产,损害了作为乙公司债权人的甲公司的权利。其次,由于调解书具有既判力,在其被撤销之前,依据该调解书做出的申请执行行为均为合法行为,查封全部涉案房产的行为是法院司法行为,丁公司没有过错,故甲公司无法提起侵权之诉予以救济。最后,第三人撤销之诉与再审之诉设定的目的相同,为案外人的合法权益不受生效的判决、裁定、调解书中错误内容的侵害提供保障。因此,在甲公司已经提起再审申请的情况下,为节约诉讼成本,更好保护当事人权利,不宜让甲公司另行提起第三人撤销之诉,在本案解决争议较为合适。综上,法院裁定甲公司的再审申请符合法定情形〔3〕参见《审判监督程序解释》第5条规定:“案外人对原判决、裁定、调解书确定的执行标的物主张权利,且无法提起新的诉讼解决争议的,……向作出原判决、裁定、调解书的人民法院的上一级人民法院申请再审。”,指令原审法院再审此案。笔者认为,根据法院的裁判,以下几点值得关注:

其一,甲公司是《民事诉讼法》第56条前两款所规定的第三人。就本案而言,虽然甲公司对于丙公司与丁公司之间的诉讼标的(股权转让法律关系)没有独立请求权,但是生效的调解书处分了乙公司的财产,从而使甲公司的债权受偿失去保障,使得作为利益相关人的甲公司权益受损,被迫与案件的处理结果产生了利害关系。〔4〕法院在裁判中认为,甲可以提起第三人撤销之诉,法院亦认可甲为第三人。质言之,案外人对当事人一方享有民事权益,但是该当事人通过诉讼安排,将自身财产转移给了本不对其享有权利的另一当事人,导致了案外人权益受损,案外人在结果上被迫成为与生效裁判文书有利害关系的案外人。

其二,案外人若要申请再审,必须对执行标的享有足以排除强制执行的民事权益。此民事权益包括物权、享有法定优先权的债权。一般而言,物权、优先权具有排他性,某一民事主体享有物权和优先权,就意味着其他民事主体不再享有。〔1〕杜万华:《〈民事诉讼法〉司法解释重点问题解析》,《法律适用》2015年第4期,第11页。在本案中,法院的裁判认可了甲公司对A项目房产享有的建筑工程优先受偿权即为债权优先权。

其三,案外人申请再审与执行异议之诉的竞合。在案例3中,调解书的内容损害了甲公司的权益,甲公司可以此申请启动再审程序。同时,由于乙公司未能主动履行生效裁判文书,法院在执行过程中查封了A项目未售房屋,这又与原调解书无关,甲公司可依据法律规定提起执行异议之诉。

综上所论,笔者认为在案例3中,尽管案件已经进入了实质执行阶段,但是法院据此将案外人申请再审局限在执行程序中。法院的裁判为案外人的救济提供了另外一条路径。案外人在无法提出执行异议的情况下,亦不能通过新的诉讼途径予以救济,《审判监督程序解释》第5条之规定在《民诉法司法解释》生效后仍有适用的空间。在学界,亦有学者认为在我国实际上存在执行程序外和执行程序中的案外人申请再审。〔2〕参见肖建国《论案外人申请再审的制度价值与程序设计》,《法学杂志》2009年第9期,第65页。此种理解也符合再审程序有限纠错的核心功能,对具有救济的必要性与可能性的生效裁判,提供特殊性、非通常性的事后补救。〔3〕参见韩静茹《错位与回归:民事再审制度之反思——以民事程序体系的新发展为背景》,《现代法学》2013年第2期,第184页。此一阶段,案外人可选择的救济途径如图1所示:

图1 案外人于裁判后执行前的救济选择

五、执行程序

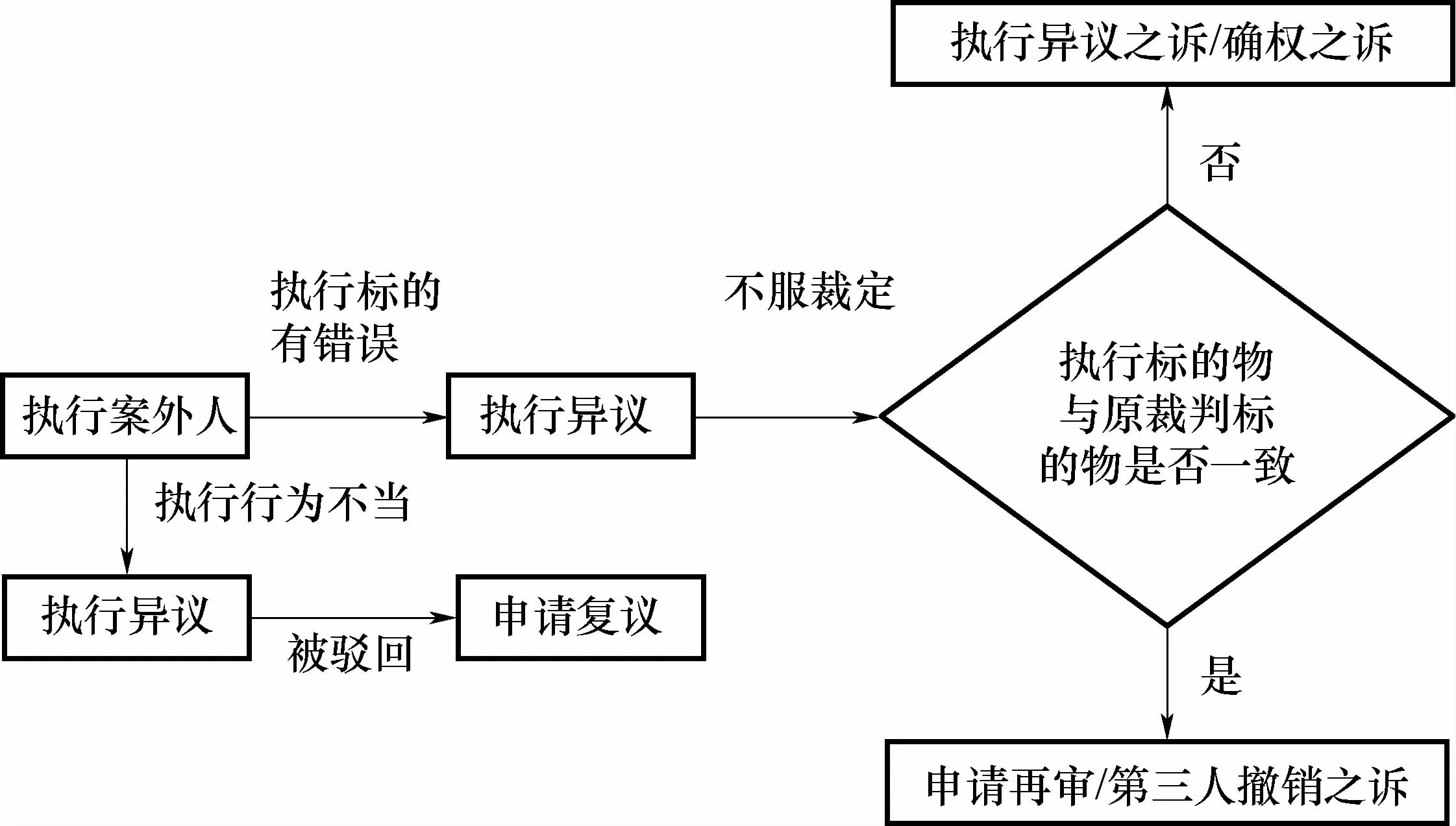

对于涉案标的已经进入了执行程序,案外人发现原裁判文书损害其利益的情况须分别予以讨论。

(一)申请复议与执行异议之诉的区分

第一种可能:案外人认为执行行为违反法律规定,损害其合法权益。此时,案外人对执行标的没有异议,仅对执行行为有异议,可根据《民事诉讼法》第225条之规定向执行法院提出执行异议,若被裁定驳回,只能向上一级法院申请复议。

第二种可能:案外人虽然对执行标的有异议,但并非执行依据(生效裁判)存在错误。这时,案外人可提出执行异议,如被裁定驳回,案外人不能申请复议,但可以向执行法院提起执行异议之诉。〔1〕参见《民事诉讼法》第227条。执行异议之诉的提起须以执行异议被驳回为条件,执行异议是执行异议之诉的前置性程序。〔2〕这样的理解仅仅限定在我国现行法律之规定,执行异议并非是执行异议之诉的前置,两者是不同的救济途径,没有必然的联系。并且执行异议与执行异议之诉适用范围不同,于前者针对执行程序或执行方法违法以及实体权利争议,于后者仅针对与原裁判无关的实体权利争议。参见张卫平《案外人异议之诉》,《法学研究》2009年第1期,第12页;张卫平主编《最高人民法院民事诉讼法司法解释要点解读》,北京:中国法制出版社,2015年,第286页。须予以注意的是,案外人对执行行为提出异议(第一种可能)和对执行标的提出异议(第二种可能),被裁定驳回后,救济途径有所不同,前者是申请复议,后者是提起执行异议之诉。不过,应当指出的是,执行异议之诉必须提出明确的排除对执行标的执行的诉讼请求,且诉讼请求须与原裁判无关。需要说明的是,《民事诉讼法》第227条中规定的“与原判决、裁定无关的,案外人可提起执行异议之诉”,至于何为“与原判决、裁定无关”,司法实践理解为执行标的物与作为执行依据的生效裁判所确定的标的物不能是同一标的物。〔3〕参见《执行异议之诉案件审理指南》(江苏省高级人民法院2015年7月2日印发)第1条第6项规定:“案外人、申请执行人提出的诉讼请求必须与作为执行依据的生效裁判无关,即执行标的物与作为执行依据的生效裁判所确定的标的物不能是同一标的物。”当然,应当看到,案外人亦可同时提出对执行标的进行确权或给付的诉讼请求。〔1〕《民诉法司法解释》第312条第2款规定:“案外人同时提出确认其权利的诉讼请求的,人民法院可以在判决中一并作出裁判。”易言之,执行标的之“真实权属”和“能否阻止执行”都是执行异议之诉的审查范围。案外人执行异议之诉兼具有形成之诉和确认之诉的性质。

(二)确权诉讼与执行异议之诉的关系

另外,须提及的是,在执行异议之诉阶段,案外人可否主动向执行法院以外的其他法院另案起诉确权?此问题,笔者通过案例予以说明。

【案例4】甲、丁装饰公司与乙因装修合同发生纠纷,由于丁装饰公司的财产被强制执行后仍不能履行对乙的债务,由甲对丁装饰公司不能清偿的债务承担担保责任,A法院为此查封了甲名下的两套房产。进入执行后,丙(甲的妻子)向A法院提出执行异议,主张对涉案两处房产拥有所有权,请求中止执行并解封房产,法院裁定驳回异议。随之,丙以甲为被告,向B法院提起所有权确认诉讼。〔2〕参见“唐敏与何智所有权确认纠纷案”,深圳市中级人民法院(2013)深中法房终字第1478号民事裁定书;“唐敏与何智、方双庆所有权确认纠纷申诉、申请案”,深圳市中级人民法院(2014)深中法房申字第53号民事裁定书。

【案例5】乙因借款抵押担保合同纠纷将甲诉至法院,在法院主持下双方当事人达成调解,调解书内容为:若甲不履行本协议约定之还款义务,乙有权以甲抵押的土地进行拍卖、变卖等方式取得价款清偿债务。甲不按时清偿债务,乙向法院申请强制执行,在执行过程中,丙(案外人)认为抵押土地中的部分归其所有,对执行标的提出异议。法院裁定驳回了丙的异议,丙随后继续以甲为被告向法院提起诉讼,请求确认抵押土地的所有权属于自己所有。〔3〕参见“河北森隆医药科技有限公司与河北勤道光伏科技有限公司建设用地使用权纠纷案”,河北省高级人民法院(2015)冀立民终字第14号民事裁定书。

【案例6】甲未履行生效的仲裁裁决书,债权人乙向一审法院申请执行,法院受理后随即查封了甲名下的房产和土地使用权。案外人丙得知此事后,以其和甲已经签订《房屋买卖协议书》为由对执行标的提出异议。一审法院裁定驳回异议,丙不服,遂以甲为被告诉至法院请求确认诉争房屋的所有权及土地使用权,解除对房产的查封。〔1〕参见“李学文与南宁市汇银小额贷款股份有限公司执行异议之诉案”,广西壮族自治区高级人民法院(2015)桂民一终字第4号民事判决书。类似案件参见“姜昌元、李学山因与被申请人刘焕发、迟秀军、延吉市延兴房地产开发有限公司确权纠纷一案”,最高人民法院民事裁定书(2015)民申字第433号。

前述3个案例均涉及执行异议案外人提起确权之诉,案例4、5中法院认为,在执行过程中,无论是向执行法院还是其他法院,案外人不能另行提起确权之诉。法院持否定之观点,理由在于根据《民事诉讼法》第227条之规定〔2〕《民事诉讼法》第227条规定:“执行过程中,案外人对执行标的提出书面异议的,人民法院应当自收到书面异议之日起十五日内审查,理由成立的,裁定中止对该标的的执行;理由不成立的,裁定驳回。案外人、当事人对裁定不服,认为原判决、裁定错误的,依照审判监督程序办理;与原判决、裁定无关的,可以自裁定送达之日起十五日内向人民法院提起诉讼。”,案外人的起诉不符合受理条件,对执行异议不服的,应当依法向执行法院提起执行异议之诉,而不是另行提起确认诉讼。〔3〕《民诉法司法解释》颁布前,在司法实践中此种观点较普遍,如《北京市高级人民法院关于审理执行异议之诉案件适用法律若干问题的指导意见(试行)》(2011年7月印发)第3条规定:“法院针对执行标的物的强制执行过程中,案外人以被执行人为被告就执行标的物另行提起确权之诉的,不予受理,已经受理的,应当裁定驳回起诉……”浙江高级人民法院也在其制定的异议之诉的指导意见中作了类似的规定。

但是在案例6中,法院认为,丙不服执行裁定书,提起诉讼,系执行异议之诉,而其诉请要求确认涉案的房产及土地属其所有系确权之诉,与执行异议之诉不宜合并审理,故对丙请求确认涉案的土地及房产属其所有,不予审理,丙之主张可以另行起诉。一言以蔽之,法院的观点为案外人既可以另行提起确权之诉,也可以提起执行异议之诉。〔4〕执行异议之诉和确权之诉的关系,有学者认为无论是在主体方面,还是在管辖方面,都无法从理论上解释清楚,案外人在提起异议之诉的同时可以提起确权诉讼。参见唐力《案外人执行异议之诉的完善》,《法学》2014年第7期,149页。在最高人民法院法官阐述《民诉法司法解释》第305条时强调注意正确处理执行异议之诉和另行起诉的关系,案外人可仅就执行标的确权或者给付进行起诉,此为案外人另行提起了一个新的诉讼,而非执行异议之诉,当事人在另行起诉和执行异议之诉中有选择权。〔5〕参见杜万华主编《最高人民法院民事诉讼法司法解释实务指南》,北京:中国法制出版社,2015年,第525页。

由此可知,在执行过程中,案外人以其对执行标的享有实体权利为由提出执行异议,在被裁定驳回异议后,案外人仍然不服的,既可以提起执行异议之诉,并可在执行异议之诉时提出确认其实体权利的诉讼请求,也可以单独提起确权之诉。〔1〕基于强制执行程序的特殊性,大陆法系民事诉讼学理和司法实践都认为应当排除另行起诉的可能。参见张卫平《中国第三人撤销之诉的制度构成与适用》,《中外法学》2013年第1期,第136页。单独确权之诉,属于另行起诉范畴,应当根据《民事诉讼法》关于管辖的规定确定管辖法院。确权之诉的被告只能是执行债务人,不同于以执行债权人(特定情况下,亦可以执行债务人为共同被告)为被告的执行异议之诉。另外,案外人的确权请求只能在执行异议之诉和另案起诉中得到一次审理,不能违反“一事不再理”原则。

须注意的是,案外人向有管辖权的法院单独提起确认之诉的,能否产生阻止执行的法律效果?在执行程序中,如果案外人持确认判决对抗执行,则程序上应当先申请停止执行〔2〕参见张卫平《案外人异议之诉》,《法学研究》2009年第1期,第6页。,其根据在于《民事诉讼法》第256条第2项的规定“案外人对执行标的提出确有理由的异议的”,应中止执行。但司法实践对此持否定的意见。案外人向有管辖权的人民法院单独提起确认之诉的,不能产生阻止执行的法律效果。如果案外人既要单独提起确认之诉,又要对执行产生影响,就应当向执行法院提起确认之诉。〔3〕参见《执行异议之诉案件审理指南》(江苏省高级人民法院2015年7月2日印发)第8条。

(三)撤销之诉与再审程序的选择竞合

第三种可能:案外人不仅对执行标的错误提出异议,亦对执行依据的错误有异议。易言之,案外人对执行标的提出异议,被裁定驳回后,认为原生效的裁判存在错误,损害了其权益。这时,根据《民事诉讼法》第227条的规定,案外人享有申请再审的权利。如果该案外人又同时符合第三人撤销之诉的规定条件时,案外人的救济途径是第三人撤销之诉或是再审程序?此问题,在学理上有学者认为相比再审制度而言,案外人撤销之诉在民事诉讼法律体系中处于特别法的地位,基于再审制度的兜底性质,应当认可撤销之诉优先适用。〔4〕参见张卫平《中国第三人撤销之诉的制度构成与适用》,《中外法学》2013年第1期,第137页。但是笔者认为,从实践的角度分析,案外人有两种选择:一是申请执行异议,对驳回执行异议裁定不服的,只能根据《民事诉讼法》第227条之规定申请再审,通过审判监督程序予以救济,不能又提起第三人撤销之诉。二是提起第三人撤销之诉,未实现中止生效裁判、调解书执行之目的,即使案外人又在执行程序中根据《民事诉讼法》第227条之规定提出执行异议,案外人也只能继续第三人撤销之诉,而不能重新申请再审。〔1〕参见《民诉法司法解释》第303条。不言自明,案外人只能选择一种相应的救济程序,不能同时启动两种程序,一旦选择就不能变更。〔2〕参见杜万华主编《最高人民法院民事诉讼法司法解释实务指南》,北京:中国法制出版社,2015年,第517页。

综上所论,案外人在执行程序中发现自己的权益受到侵害的情况不同,其救济路径的选择亦有不同之处(图2)。

图2 执行程序中案外人的救济选择

六、结语

案外人的权益在“诉讼前与诉讼中”“裁判后执行前”“执行程序”三个阶段均会受到侵害,在不同的阶段案外人的救济选择亦有所不同,甚至会出现救济程序的竞合。

在“诉讼前和诉讼中”阶段,在诉讼程序中,案外人可以向法院申请参加诉讼或是由法院依职权通知后参加诉讼,以维护自己的权益。案件进入二审程序,在一审程序中未参加诉讼的案外人,在自愿调解原则下,达不成调解,案外人的救济在发回重审时得以实现。在保障机制中,案外人只能在保全或先予执行程序中申请复议,不能提出执行异议之诉。

在“裁判后执行前”阶段,第三人的救济途径为第三人撤销之诉,必要共同诉讼人的选择为申请再审。案外人既无法提出执行异议之诉,又不能通过新的诉讼救济,《审判监督程序解释》第5条之规定在《民诉法司法解释》生效后仍有适用的空间。

在“执行程序”阶段,案外人对执行标的没有异议,仅对执行行为有异议的,只能向上一级法院申请复议。案外人虽然对执行标的有异议,但并非执行依据(生效裁判)存在错误,案外人既可以提起执行异议之诉,亦可另外提起确权之诉。案外人不仅对执行标的错误提出异议,亦对执行依据的错误有异议,案外人的救济路径表现为第三人撤销之诉与再审程序之竞合,案外人只能择其一而不可二者兼有之。