世系、宗庙与中国历史叙事传统

龙迪勇

世系、宗庙与中国历史叙事传统

龙迪勇①

摘要:作为有着悠久历史和灿烂文明的古国,被称之为“正史”的二十五史形成了中国史学的主流或“正统”,而作为二十五史体裁的纪传体叙事,则构成了中国历史叙事的主要传统。考虑到本纪在所有二十五史中都处于位列第一的核心位置,我们认为,本纪所代表的世系叙事在中国历史叙事传统中有着特别的重要性,它真实地反映了中国古代血缘意识所具有的压倒一切的重要性。由于本纪存在于全部“正史”之中,并在其历史叙事中起着“纲纪”性的作用,所以我们说,以本纪为代表的世系叙事构成了中国历史叙事传统的主要模式;而在这一叙事模式的形成过程中,宗庙这一特定的建筑空间起到了至关重要的结构性作用。如果说,宗庙是宗族世系的空间化的话,那么,以“本纪”为代表的世系叙事则是宗族世系的文本化。

关键词:世系;宗庙;凝聚性结构;本纪;历史叙事传统

尽管叙事堪称一种基本的人性冲动,自从人之为人的那个时候开始,人类就具备了基本的叙事能力,但作为一门学科的叙事学,却迟至20世纪60年代才伴随着结构主义的浪潮在法国正式诞生。自20世纪80年代进入中国以来,叙事学因为自身的理论活力和强大的阐释能力,一直受到中国学者、尤其是文学研究者的青睐。但叙事学毕竟是一门舶来的学科,其概念、范畴和理论模式都是基于西方的叙事传统和文学经验之上的。对于我们中国来说,在经过一段时间的接受、消化和吸收之后,如何把源于西方的叙事理论中国化,并最终建立起奠基于中国叙事传统和文学经验的中国叙事学,是每一个叙事学研究者都必须面对的一个严肃问题。而要建立起有别于西方叙事理论的中国叙事学,首先要做的就是对中国叙事传统的梳理。近年来,有不少学者已经开始了这方面的工作,但他们的主要着眼点还在于试图从中国文学内部梳理出一个有别于抒情传统的叙事传统。这方面的研究当然有其学术价值,但我认为:考虑到中国古代并没有明确学科分野的事实,我们对中国叙事传统的梳理必须在跨学科的视野中进行;而且,对中国文学叙事传统的研究,最重要的是描述并概括出其有别于西方文学叙事传统的本质特点,而不在于确定中国文学叙事传统存在本身,因为,与抒情传统并列的叙事传统本来就是中国文学史上确凿无疑的事实。

在《建筑空间与中国文学叙事传统》一文*龙迪勇:《建筑空间与中国文学叙事传统》,《中国比较文学》2014年第4期。中,我考察了中国明清章回小说分回立目与单元连缀的“缀段性”特征及其与中国古代建筑结构之间的内在关联,并认为,这种特征与中国古人特殊的思维方式——“关联思维”息息相关,正是这种特殊的思维方式铸造了中国文学叙事传统。本文考察的则是中国历史叙事传统。在我看来,构成这一传统核心的世系叙事,其结构性特征与中国古代一种特殊的建筑——宗庙有关,而归根结底,中国历史叙事传统又可追溯到中国古代的祭祀传统与世系结构。

一、前文字时期的世系

在长期的发展过程中,每一种文化都会形成某种“凝聚性结构”(Konnektive Struktur),这种结构在社会和历史两个层面发挥作用,前者在空间层面把人与他人联系在一起,后者则在时间层面把昨天与今天联系在一起。*[德]扬·阿斯曼:《文化记忆:早期高级文化中的文字、回忆与政治身份》,金寿福等译,北京:北京大学出版社,2015年,第6~7页。这种“凝聚性结构”先是通过仪式,后又通过经典文本,把一个共同体从空间和时间两个方面凝聚在一起。在上古之时,早期文明往往都把对祖先的追忆塑造成“凝聚性结构”,古埃及如此,古巴比伦如此,古代中国尤其如此。

在先秦时期的中国,血族存续是高于一切的观念,祭祀祖先则是压倒一切的大事,所谓“国之大事 在祀与戎”。*语出《左传·成公十三年》,见杨伯峻《春秋左传注》(第二册),北京:中华书局,1981年,第861页。与祭祀祖先活动相伴随的则是记述祖先的世系,因为,祭祖活动中首先必须搞清楚的就是祖先的世系。徐中舒先生说得好:“祀祖观念在我国之发达,古今无殊。故祖孙世系先后,在文字肇兴以前即以结绳记之。”*徐中舒:《结绳遗俗考》,《徐中舒历史论文选辑》(上),北京:中华书局,1998年,第710页。在中国古代,辨清王室世系的工作往往有专人负责。据《周礼》所述,在周代,“小史”的主要职责即为“掌邦国之志,奠系世,辨昭穆”,在举行大祭祀的时候,“读礼法”“以书叙昭穆之俎簋”。*语出《周礼·春官·小史》,(汉)郑玄注,(唐)贾公彦疏,彭林整理:《周礼注疏》(中),上海:上海古籍出版社,2010年,第1005页。当然,这指的是书写、记录手段比较发达时的情况;而事实上,在中国,对祖先世系的追忆、传承、记录与重塑,在文字发明之前的原始社会就开始了。但由于缺乏像文字那样的记录手段,当时对家族世系的传承要么以口传心授的方式,要么就以结绳记事的方式来进行。

在长期的历史发展过程中,对家族世系的记述形态即构成了我们平常所说的家谱。所谓“家”,是指一定的血缘集团;所谓“谱”,是指全面系统地布列同类事物,那么,将“家”与“谱”合起来,“家谱”就是“记述血缘集团世系的载体”。*王鹤鸣:《中国家谱通论》,上海:上海古籍出版社,2010年,第4页。在专门研究谱牒的王鹤鸣先生看来,“将家谱定义为‘记述血缘集团世系的载体’比较确切。这个定义包含了‘记’和‘述’两个方面的家谱。‘记’的家谱主要指文字家谱,‘述’的家谱主要指口传家谱。这个定义涵盖面比较广,既包括一个家族、宗族的系谱,也包括多个家族、宗族的百家系谱;既包括书本式的家谱,也包括书本以外的其他类型的家谱,如结绳家谱等;既包括宋以后体例比较成熟、内容比较丰富的家谱,也包括最为原始的家谱,如甲骨家谱、青铜家谱等。同时这个定义也排斥了那些未系统记载家族世系的家族历史记载,如家传、家史等。这些著作尽管记述了一个家族的历史事迹,但因其缺乏家族完整的世系罗列,故难以称其为家谱。家族世系是家谱的核心内容,也是区别判断是否为家谱文献的唯一标准。”*王鹤鸣:《中国家谱通论》,上海:上海古籍出版社,2010年,第4页。

应该指出的是:在前文字时期,有些家谱的记述范围非常有限,这就是名副其实的“家”谱;如果稍作扩展就必然会涉及宗族,于是家谱就成为宗谱。

中国最早的家谱是口传家谱和结绳家谱,这两种家谱都是在文字尚未发明的时候因记述家族世系的需求而产生的。

关于口传家谱,王鹤鸣认为:“中国家谱最早起源于母系氏族社会的口传家谱。按中国家谱的定义——记述血缘集团世系的载体,口传家谱是通过世代口传心授流传下来的,已具备家谱定义中‘血缘集团’和‘世系’两个基本要素,是中国家谱中形态最原始的家谱,也是最古老的家谱。”*王鹤鸣:《中国家谱史图志》,合肥:安徽科学技术出版社,2012年,第6页。对于中国上古时期的口传家谱,我们尽管难以理解其真实形态,但透过《世本》《山海经》等古籍,我们尚可以窥见其丝丝痕迹,因为那些通过口传心授流传下来的口传家谱,有些被这些早期古籍记载了下来。比如,《世本》就是一部专门记录上古著名家族世系的典籍,其中很多口传家谱都被该书文字化了,班固说它“录黄帝以来至春秋时帝王公侯卿大夫祖世所出”,*班固:《汉书·司马迁传》(点校本),(唐)颜师古注,北京:中华书局,1962年,第2737页。是对其性质的准确界定;司马迁著《史记》时,就大量采用了《世本》中的记载。至于《山海经》,尽管它是一部杂著,但也载录了不少上古时期的口传家谱。比如,《山海经》这样记录帝俊的世系:“帝俊生禺号,禺号生淫梁,淫梁生番禺,是始为舟。番禺生奚仲,奚仲生吉光,吉光是始以木为车。”*袁珂:《山海经校注》,成都:巴蜀书社,1993年,第529页。关于炎帝神农氏的世系,《山海经》也以大体相同的模式予以记载:“炎帝之妻,赤水之子听訞生炎居,炎居生节并,节并生戏器,戏器生祝融,祝融降处于江水,生共工,共工生术器,术器首方颠,是复土穰,以处江水。共工生后土,后土生噎鸣,噎鸣生岁十有二。”*袁珂:《山海经校注》,成都:巴蜀书社,1993年,第534页。对于这种叙述家族世系的模式,有学者把它们叫做“连名家谱”:“这种连名家谱是将上一代名字的末一个或两个乃至三个音节,置于下一代名字之前,如‘炎居生节并,节并生戏器,戏器生祝融’等。这种连名的形式,很像唐代著名诗人李白《白云歌送别刘十六归山》一诗中的连句:‘楚山秦山皆白云,白云处处常随君,常随君,君如楚山里……’这样连句的形式便于记忆、背诵及流传。”*王鹤鸣:《中国家谱通论》,上海:上海古籍出版社,2010年,第30页。这种以“连名”形式载录家族世系的家谱确实“便于记忆、背诵及流传”,它们正是口传文化的重要特征。

在我国西南一些少数民族中,由于没有自己的文字,直到20世纪上半期还流行记忆家族世系的口传家谱。1921年,丁文江赴云贵调查地质时采辑的《安氏世纪》,就记录了彝族水西安氏土司的口传家谱,共计114代。*王鹤鸣:《中国家谱通论》,上海:上海古籍出版社,2010年,第32页。20世纪30年代,傅懋勣在川康调查时记录的罗洪家谱,“共十四代五十四人,世系清晰,脉络分明”。*欧阳宗书:《中国家谱》,北京:新华出版社,1992年,第11页。“云南哈尼族较普遍地存在着父子连名的家庭谱系。每个成年男子都可以通过背诵从始祖传下来的连名家谱而找到自己的家族与本家族分支立户的时间,从而判断自己与族人之间的血缘远近和亲戚关系。这些家谱解放后还流传着,一般有四五十代左右。红河思陀地区一个李姓土司的世系谱,据其专用巫师的背诵,共有七十一代。”*王鹤鸣:《中国家谱通论》,上海:上海古籍出版社,2010年,第34页。当然,涉及如此多代的口传家谱,其早期世系的准确性必然会打折扣,但较近时代的世系却基本准确,就像有学者所指出的:“虽然这些家谱的开始若干代是人鬼不分的世系,带有传说的色彩,但其后来的世系却都是真实的。”*杨冬荃:《中国家谱起源研究》,《谱牒学研究》(第一辑),北京:书目文献出版社,1989年,第73页。

在许多古老文明的早期,由于文字还没有产生,所以都曾经存在结绳记事的现象,中国上古时期同样如此。《周易·系辞下》曰:“上古结绳而治,后世圣人易之以书契,百官以治,万民以察。”*高亨:《周易大传今注》,济南:齐鲁书社,1979年,第567页。许慎《说文解字·序》亦云:“神农氏结绳为治,而统其事,庶业其繁,饰伪萌生。”*转引自徐中舒《结绳遗俗考》,《徐中舒历史论文选辑》(上),北京:中华书局,1998年,第705页。唐人李鼎祚《周易集解》引《九家易》,则对此说得更为明白:“古者无文字,其有约誓之事,事大大其绳,事小小其绳,结之多少,随物众寡。各执以相考,亦足以相治也。”*李鼎祚:《周易集解》,李一忻点校,北京:九州出版社,2003年,第898页。总之,在早期中国,当文字还没有产生的时候,“人们不但用结绳记事来过日子、记账目、传递信息,而且还用来记载本家族历代成员的情况,用来记载本家族的世系,于是就形成了特殊的结绳家谱”。*王鹤鸣:《中国家谱通论》,上海:上海古籍出版社,2010年,第41页。“所谓结绳家谱,就是以结绳记事的方法反映家族世系情况的家谱,这也是中国家谱中形态最原始的家谱,同时也是最古老的实物家谱。”*王鹤鸣:《中国家谱史图志》,合肥:安徽科学技术出版社,2012年,第6页。与口传家谱一样,结绳家谱也是中国最早的记录家族世系的家谱形态之一,据专家研究,“中国的原始家谱中,与口传家谱基本同时的就是结绳家谱”。*王鹤鸣:《中国家谱通论》,上海:上海古籍出版社,2010年,第40页。

与口传家谱一样,结绳家谱直到20世纪还在我国一些少数民族中存在,如鄂伦春族、满族、锡伯族等,其中较为典型的是锡伯族的结绳家谱。“如果说满族具有结绳家谱性质的索绳记载家族世系尚嫌较模糊的话,那么锡伯族的结绳家谱,记载家族世系的辈数、子女人数则清晰多了。锡伯族同满族一样,也非常重视祭祖。锡伯族人不供祖父母画像,只供父母画像。父母死三年后,即将祖父母像撤去,送山上僻静处,换上父母画像。祖先位置在西墙,有两个木匣,即为祖宗匣。靠南木匣为子孙妈妈,也称喜利娟娟,是传说中的女祖先。与满族一样,子孙妈妈也是保佑家宅平安和人口兴旺的神灵,用长约两丈的丝绳,上系小弓箭、小靴鞋、箭袋、摇篮、铜钱、布条、背式骨(猪后腿的距骨,俗称嘎拉哈)等物制作而成。平日装入纸袋里,每到春节,由袋内取出,斜拉到东南墙角,烧香磕头,二月二日再装入纸袋。制作子孙妈妈要邀请人丁兴旺、子孙满堂、岁数大的人。添一辈人添一背式骨,生男孩挂一弓,生女孩挂一红布条。锡伯族立祖宗匣的仪式非常隆重,也很神秘,一般在午夜进行,只准本族人参加,不准外人观看。仪式进行时,要杀牛,牛先拴在外面西烟囱柱上,杀后用肉供祖先。”*王鹤鸣:《中国家谱通论》,上海:上海古籍出版社,2010年,第42~43页。“锡伯族这条长约二丈的丝绳,就是他们的结绳家谱。从丝绳上看出,有几块背式骨,表明本家族经历了多少代;有几个小弓箭,知道本家族有多少男子;有几条红布条,知道本家族有多少女子。作为结绳家谱,锡伯族的这条丝绳,较鄂伦春的马鬃绳、满族的索绳要更加精确。”*王鹤鸣:《中国家谱通论》,上海:上海古籍出版社,2010年,第43页。与口传家谱一样,结绳家谱在母系氏族社会时期也产生了。常建华认为:“从锡伯族、满族用起着谱书作用的绳系祭祀其祖先的子孙妈妈来看,结绳谱系或产生于母系氏族社会。”*常建华:《宗族志》,上海:上海人民出版社,1998年,第227页。结合实际情况,我们认为这一论断是成立的。

由于结绳家谱出现在文字产生之前,而其所记的宗族世系又具有某种实物形态,所以,它对有关文字的诞生产生了重要影响。比如,对于“世系”之“世”字,徐中舒不同意《说文解字》“从卉”之说,而当循金文之字形从结绳遗俗去考察;考察“系”之本义亦当如此。在《结绳遗俗考》一文中,徐中舒这样写道:

《说文》“三十年为一世”,从卉而曵长之。按金文世,从止不从卉,《说文》据后出字形为说,不可信。金文世……从止结绳,止者足趾。《诗·下武》“绳其祖武”,《传》云:“武,迹也。”谓足止迹也。此即世字确解。意者古代祖先祭坛上,必高悬多少绳结以记其世系。故《诗·抑》云“子孙绳绳”,《螽斯》云“宜尔子孙绳绳兮”,并此事之实录。孙之从系,系亦象绳形。盖父子相继为世,子之世即系于父之足趾之下,故今人犹云“踩到祖先足迹”,仍古俗之遗也。又先、后字亦分从止与绳形。先、金文……从止在人上。后、金文……从倒止系绳下。*徐中舒:《结绳遗俗考》,载《徐中舒历史论文选辑》(上),北京:中华书局,1998年,第710~711页。

关于纪录之“纪(记)”字的本义,徐中舒亦认为与结绳遗俗有关:“纪,记也,记识也。凡年代世次有所记识,必以绳结之。故十二年为一纪,世次相承曰本纪,曰世系,曰继统,曰绍绪,皆此意也。”*徐中舒:《结绳遗俗考》,《徐中舒历史论文选辑》(上),北京:中华书局,1998年,第711页。可见,早在文字还没有发明的时代,古人就有了结绳记世系的需求,也正是这种实际需求才导致了纪(记)录这一行为的产生。

在上古时期的中国人看来,结绳记世系这一纪(记)录行为具有一种神圣的意味。按照徐中舒先生的看法,“神”字之本义即与结绳记世系有关:“神从申者,申象绳形,其初当为祖先祭坛所悬以记世次者,其后即引申为百神之称。”*徐中舒:《结绳遗俗考》,《徐中舒历史论文选辑》(上),北京:中华书局,1998年,第711页。除了从“申”“神”又从“示”。“示”者,“主”也,“示与主本为一字,主乃从示字分化出来”。*赵林:《殷契释亲——论商代的亲属称谓及亲属组织制度》,上海:上海古籍出版社,2011年,第45页。所谓“主”,即“神主”或“木主”,也就是后来所说的代表祖灵的“牌位”。*其实,“牌位”之“牌”(“主”)才代表祖神本身,“牌位”之“位”(“示”)则代表祖神在世系中的位置。一般而言,“牌”必占有一个“位”,故曰“牌位”;但有时候,在一个特定场合,仅一个空的“位”即可代表祖神。巫鸿就曾对祭祀场合中的“空位”以及墓葬中的“灵座”进行过探讨,认为:“一个祭祀场合中的空位代表着该场合中所供奉的对象,同时也意味着供奉者精神集中的焦点。古代世界其他宗教中礼拜者所崇奉的人形偶像不属于这种宗教、礼制传统。这种以座位隐喻主体的形式促使礼拜者对礼拜对象做形象化的想象。”参见[美]巫鸿《无形之神:中国古代视觉文化中的“位”与对老子的非偶像表现》,载《礼仪中的美术——巫鸿中国古代美术史文编》,北京:生活·读书·新知三联书店,2005年,第517页。“示”与“主”之所以可以相通,是因为:“示与主俱为祭祀之对象,俱为神灵之象征物,但示为神位而主为神本身,故示与主虽然不同,却是无法隔离的一而二、二而一的东西。因此罗振玉说示即主,而王国维谓‘其说至确而证之至难’。”*张肇麟:《示与主》,《姓氏与宗社考证》,北京:社会科学文献出版社,2015年,第278~279页。之所以其说“证之至难”,张肇麟先生有很好的解释:

探求示与主的关系,其根本困难还在于字形通常与本义相联系而与假借义无关。“示”之本义为神藉,即神所凭依之物(最初为结茅),即神灵之象征物;而“主”字之本义为火主,主作为神灵之象征物则是假借义。因此主在字形上与神灵没有直接的联系。于是从文字来看,示与主有重大区别,示表示本义而主表示假借义,故二者无法直接沟通,故罗振玉之说无法直接证明,此即问题之所在。*张肇麟:《示与主》,《姓氏与宗社考证》,北京:社会科学文献出版社,2015年,第279页。

“示”或“主”必与“宗”(“庙”)相联,也就是说,“示”或“主”必藏之于“宗”(庙)之中,或者说,祭祀祖先之“神主”必须要在“宗庙”中进行。于是,宗庙便成为一个“神圣空间”,在上古时期的中国具有压倒一切的重要性;而且,在这一“神圣空间”中,宗族的世系得到了空间化的展示。

二、宗庙:世系的空间化

在文字产生之后,对家族世系的记录当然是更为便利了。进入商代,随着文字的出现,我国出现了最原始、最古老的用文字记载的实物家谱——甲骨家谱和青铜家谱。“所谓甲骨家谱,即锲刻在龟甲、兽骨上揭示家族世系的家谱。在没有文字之前,家族成员要记住自己的祖先,只能靠口耳传授、结绳记事的办法来认识自己家族的血缘关系。时间一长,记忆难免有错。到文字产生之后,人们开始将文字锲刻在甲骨上来记事,甲即龟甲,骨指兽骨,尤其是牛的肩胛骨。其记载家族成员世系的甲骨,即锲刻在龟甲和兽骨上的家谱,即为甲骨家谱。”*王鹤鸣:《中国家谱通论》,上海:上海古籍出版社,2010年,第44页。

目前,共有三件甲骨可以被确认为家谱:一件最早见于容庚等编的《殷契卜辞》,序号为209;一件最早见于董作宾编的《殷墟文字乙编》,序号为4856;一件最早见于《库方二氏藏甲骨卜辞》,序号为1506。这三件甲骨家谱上的人名,都不属于商代王室成员,“由此可以推测不仅王室,就是其他一些显贵家族,也已出现了用文字记载本家族世系的家谱”。*王鹤鸣:《中国家谱通论》,上海:上海古籍出版社,2010年,第46页。在商代,与甲骨家谱差不多同时出现的还有青铜家谱,即铸刻在青铜器上的家谱,也叫金文家谱。在现存的商代末年的青铜器中,共有四件专门记载家族世系人名的家谱,一件为“祖丁”戈(又称“祖乙”戈),另三件因出土于易州(今河北易县)而合称“易州三戈”。“祖丁”戈一共只有6字,分别为“祖丁”“祖己”和“祖乙”。“易州三戈”则各有22字、24字和19字,分别记载了6位“祖”、6位“父”和6位“兄”,所以又叫做“六祖戈”“六父戈”和“六兄戈”。对于这些青铜家谱的目的和作用,杨冬荃认为:“这些单纯铭刻祖先兄弟世系、忌日的铜戈,应是某家族供奉于祖庙、用来祭祀祖先、记录世系的家谱载体。其做器的目的,就在于以铜戈为载体而铭刻文字记录家谱,使子孙不忘祖先世系、忌日,按时追祭,使祖先世系得以随器而永存。这与后世人们将祖先名讳忌日刻之于石、陈于家祠家庙的用意完全相同。”*杨冬荃:《中国家谱起源研究》,《谱牒学研究》(第一辑),北京:书目文献出版社,1989年,第63页。

其实,甲骨家谱和青铜家谱都是被供奉于宗庙之中的,它们所记录的宗族世系是为了在祭祀祖先时被“小史”等专业人士备查(当然,“小史”本身也是记录人员)。至于这些家谱本身,在祭祀仪式中是并不出现的(至少是不起主要作用的),因为,此时宗族的世系已经被明确地表现于宗庙的排列和宗庙中神主的排列之中了。显然,此时的世系体现出了一种空间化的特征。

宗庙的出现及其制度化,是随着祭祀观念的演变而来的,而祭祀观念的变化又伴随着祭祀场所的变化,这就涉及庙祭和墓祭问题。

关于我国古代墓祭的情况,是学术界争论很大的一个问题,其中主要有三种观点,对此,霍巍先生这样写道:

一种观点认为古有墓祭;一种观点认为“古不墓祭”;还有一种观点认为墓祭在春秋战国之际在民间已开始推行,但其普遍流行则是在秦汉以后。我们认为,第三种观点比较接近于秦汉以来意识形态变化的客观实际。祭祀礼俗,反映着人们对于祖先灵魂的敬仰和崇拜,因此,祖先灵魂的去向,对于祭祀场所的选择影响极大。由于古时认为“冢以藏形,庙以安神”,所以先秦时期的祭祀活动多在都邑中所设立的宗庙里进行。宗庙仿生人的宫室,设立前“朝”后“寝”,庙中安放祖先神主,寝中陈设祖先衣冠用具,四时祭祀,供奉祖先灵魂。这种情况在秦汉时期已发生变化……为什么要把“寝”从宗庙中移到墓侧?其中主要的原因之一,就在于当时人们已普遍认为墓室才是祖先灵魂居住的地方。*霍巍:《从丧葬礼俗看先秦两汉时期两种不同的形神观念》,载《西南考古与中华文明》,成都:巴蜀书社,2011年,第365页。

对于祭祀场所在秦汉时期发生变化的情况,其实汉代人王充和蔡邕已说之甚明。王充在《论衡》中说:“古礼庙祭,今俗墓祀……墓者,鬼神所在,祭祀之所。”*语出《论衡·四讳》,载王充《论衡校释》,黄晖校释,北京:中华书局,1990年,第971~972页。蔡邕《独断》则云:“宗庙之制,古者以为人君之居,前有朝,后有寝,终则前制庙以象朝,后制寝以象寝。庙以藏主,列昭穆;寝有衣冠几杖象生之具,总谓之宫。……古不墓祭,至秦始皇出寝,起之于墓侧,汉因而不改,故今陵上称寝殿,有起居衣冠象生之备,皆古寝之意也。”*转引自杨宽《中国古代陵寝制度史研究》,上海:上海人民出版社,2003年,第178页。

上述看法如果仅就商周至秦汉以后变化的大趋势来说,当然是大体不错的,但问题是所谓“古不墓祭”之说中的“古”到底古到什么时候。其实,古人最原始的祭祖行为主要还是在墓地进行的。甚至到了商代前期,仍主要盛行墓祭。晁福林先生根据甲骨文中有关“□(堂)”的卜辞,并结合相关考古材料,就得出了商代武乙以前的“□(堂)”即是殷王陵区的公共祭祀场所的结论。晁福林认为:“关于甲骨文‘□(堂)’字的卜辞可以分为两大类。一类是时代较早的从武丁到武乙时期的卜辞。这类卜辞里的堂字单独使用;另一类是文丁、帝乙时期的卜辞,这类卜辞里的堂字附属于某一位先王或先妣的名号之后使用。”*晁福林:《先秦社会形态研究》,北京:北京师范大学出版社,2003年,第361页。“殷王陵区的公共祭祀场所是殷墟考古发掘所见的面积最大、使用时间最长、祭祀种类最多、用牲数量最多的祭祀场所。在卜辞中能够在各个方面和这个祭祀场所相符合的只有关于堂的前一类卜辞。由此可得出这样的推论,即武乙以前甲骨卜辞中的堂,就是殷王陵区公共祭祀场所的名称”,“堂是殷王陵区公共祭祀场所里举行祭祀和各种仪式的主要所在,绵延数万平方米的祭祀葬坑只不过是堂的附属区域。”*晁福林:《先秦社会形态研究》,北京:北京师范大学出版社,2003年,第366页。商代祭祀制度在康丁、武乙时期开始发生变化,其中一个大的变化就是公共祭祀场所开始远离王陵区而出现在宫殿区。“康丁、武乙时期,商王朝的祭祀制度正酝酿着深刻而重大的变化。主要是,第一,商王陵区的公共祭祀场所逐渐被废弃,所发掘的祭祀坑皆属殷墟文化第一、二期就是明证,……那种没有限定的专门祭祀对象的堂祭卜辞皆属第一、二期,也是明证。第二,从康丁时开始在堂祭时较多地选祭父辈先王,说明商王室随着王权的加强已经不满足于以前习见的那种笼统地堂祭。第三,和前一类卜辞锐减的情况形成对照的是在宗、室等处祭祀的卜辞大量涌现”,“宗的位置很可能不在王陵区,而应当是在宫殿区的建筑。这个时期不仅有祭祀所有先王和神灵的作为公共祭祀场所的宗,还出现了专属某位先王的宗……”*晁福林:《先秦社会形态研究》,北京:北京师范大学出版社,2003年,第369~370页。总之,商代自康丁、武乙之后,就开始出现了“宗庙”这一建筑形式,并将其作为祭祖的场所。

“宗庙”之所以能作为祭祀祖先的场所,首先就在于它模仿了祖先的形貌。对此,王鹤鸣、王澄这样写道:

“宗”的本义就是祖庙,《说文解字》中解释:“宗,尊祖庙也,从宀示。”“宀”,《说文解字》中解释:“宀,交复深屋也”,交复指其人字形的屋顶,所以“宀”是屋宇,“示”是神主,本义即是宗庙。《说文·广部》又说:“庙,尊先祖貌也。”可见宗庙是先祖形貌所在的宫室。邢昺疏注《孝经·丧亲》,其中说:“宗,尊也;庙,貌也。言祭宗庙,见先祖之尊貌也。”祭宗庙就像是看见了祖先。*王鹤鸣等:《中国祠堂通论》,上海:上海古籍出版社,2013年,第41页。

这就是说,宗庙本身即是一种象征祖先形貌的建筑形式。

既然商代后期祭祀制度已经发生了变化,并开始出现“宗庙”这一新的作为祭祀场所的建筑形式,那么商代的庙制如何呢?要回答这个问题,我们必须考虑商周时期宗法制度的基本情况,因为正如有学者所指出的:“庙制和宗法是一个问题的两方面,庙制体现并导源于宗法制度。……因此,庙制的研究必须追溯宗法制度的形成过程。”*王贵民:《商周庙制新考》,《寒峰阁古史古文字论集》,北京:社会科学文献出版社,2015年,第228页。商代后期已经有了大宗、小宗和大示、小示的区分,不少学者据此认为商代后期已经有了初步的宗法制,并因而形成了初步的庙制。王玉哲认为:“大宗与小宗有分别,大示与小示也有分别。‘宗’是宗庙,而‘示’则是祭祀时的神主(或称庙主)。商人所谓‘大宗’,乃是大的祖庙,庙主自上甲起。在大宗举行合祭的祀典,是祭自上甲或大乙以下的大示;‘小宗’是小的祖庙,庙主自大乙起,在小宗举行合祭的祀典,是祭自大乙以下的小示。所谓‘大示’是指的自身所出的直系先王先公,而‘小示’则是指包括旁系的先王先公。这是宗法制度中‘大宗’和‘小宗’的根源。”*王玉哲:《中华远古史》,上海:上海人民出版社,2000年,第365页。王贵民亦根据宗系制度的演变,认为商代已经有了庙制的雏形:“所谓宗系,就是宗法上的大宗、小宗和直系、旁系的划分。这种划分,在商代也是由来已久。而这种制度的最终确立,也是在商代后期和祭祀制度的长期演变中,结合在一起的。西周的情况大体与此相同。”*王贵民:《商周庙制新考》,《寒峰阁古史古文字论集》,北京:社会科学文献出版社,2015年,第233页。“商代后期祭祀制度的变化,……体现了宗法制度的逐步完成,随之也就显露了庙制的雏形。”*王贵民:《商周庙制新考》,《寒峰阁古史古文字论集》,北京:社会科学文献出版社,2015年,第231页。

与上述看法不同,晁福林认为,不能根据卜辞中大宗、小宗和大示、小示的划分而得出商代已有宗法制的结论。他认为:“过去以为卜辞里的‘大宗’、‘小宗’是宗庙建筑,‘中宗’是先王称谓。现在看来。并非绝对如此。应当说,大宗、中宗、小宗既是宗庙建筑,又是先王称谓。它们之间的区分标准应当和大示、中示、小示一样,以时代先后划分,而不在于所谓的‘直系’与‘旁系’的区别。一般来说,大示者入大宗,中示者入中宗,小示者入小宗。”*晁福林:《先秦社会形态研究》,北京:北京师范大学出版社,2003年,第318~319页。

之所以可以依时代先后来进行这种划分,是与商代祭祀场所的发展演变情况相关的:“分析殷代‘宗’的演变情况,可以看到其发展趋势是由合祭所有先王的公共祭祀场所,渐次变为合祭某一些先王的场所,最后变为某一位先王的单独祭祀场所。殷代祭祀先祖的神庙殿堂是由大而小、由集中到分散而演变的。”*晁福林:《先秦社会形态研究》,北京:北京师范大学出版社,2003年,第318页。据此,晁福林指出:“殷代的祭祀形式,无论是对于示、宗的祭祀,或是周祭,其实质都是要轮流祭祀殷先王,并且这些先王在享祭时基本上没有高低贵贱之别,而仅以先后次序而享祭。这种情况与周代大、小宗在祭祀制度上的严格区分很不相同。”*晁福林:《先秦社会形态研究》,北京:北京师范大学出版社,2003年,第321页。晁福林认为,宗法制的关键是嫡长子继承制,并引用王国维“商人无嫡庶之制,故不能有宗法”*王国维:《殷周制度论》,载周锡山《王国维集》(第四册),北京:中国社会科学出版社,2008年,第127页。的论断,而否认了商代有宗法制。最后,晁福林指出:

早在原始氏族时代,宗法制就有所萌芽,但作为一种维系贵族间各种复杂关系的完整制度,其形成和完备则是周代的事情。尽管如此,就是到了周文王、武王时期,宗法制仍然没有确立,因此,文王舍长子伯邑考之子而立次子武王,武王死前又欲传位于弟周公。随着周公执政称王和平定三监之乱,封邦建国的制度遂成为周王朝的立国之本。周代从周公开始,经成康昭穆诸王以降所实行的分封制的精髓,在于将尽量多的王室子弟和亲戚分封出去,建立新的诸侯国,故有“立七十一国,姬姓独居五十三人”(《荀子·儒效》)之说。从根本上看,宗法制是适应了周代分封制普遍展开以后、稳固周王朝统治的需要而产生的。与周王朝的情况不同,殷代没有分封之制,所以也就没有实行宗法制的社会需要。*晁福林:《先秦社会形态研究》,北京:北京师范大学出版社,2003年,第322页。

我们认为,说商代晚期已经出现了宗法制或庙制的雏形是成立的,但这种制度毕竟还只具备“雏形”,与周代成熟时的状况是有较大区别的。王玉哲先生说得好:

称作宗法制度的“宗法”乃是一种宗庙之法,必然与宗庙制度、祖先崇拜、血缘关系、尊卑制度有关。宗法既是与血缘关系有关,所以,它起源很早。考商之世,尚无像西周那样的宗庙制的昭穆序列,而是所有先王几乎都立有尊庙,存而不毁,凡有子继承王统的,死后即祀于大庙,亦即“大宗”;无子继承王统的,虽系嫡长子,也归入小庙,即为“小宗”。所以,殷墟卜辞中之大宗、小宗,与周人具有严格嫡庶规定的所谓大小宗意义是不同的。商时兄弟的权位差别不大,王位的继承“兄终弟及”,而周人的兄弟间严格分别嫡庶长幼,“立嫡以长不以贤,立子以贵不以长”,周人新创的继承法是固定的“嫡长子”继承和宗法制度。*王玉哲:《中华远古史》,上海:上海人民出版社,2000年,第566页。

这就是说,商与周“宗法”的一个大的区别,就在于商代的王位继承制度中还存在“兄终弟及”现象,也就是说,当兄去世后,其王位由弟弟继承而不一定由嫡长子继承。这样一来,当兄弟几人相继为王而只有一人的儿子继承王位的情况下,就只有这一人拥有单独或个别的宗庙,其后代可以在此宗庙中认祖归宗;其他几个兄弟则因为不拥有自己单独的宗庙,其后代必须到上一代,也就是其祖父的宗庙中去认祖归宗。上述情况涉及给历代直系先王建立单独宗庙的问题:“所谓历代直系先王乃指有嫡子继位的商王,其嫡子可以仅有一位,也可以有多位,例如祖丁有四子阳甲、盘庚、小辛、小乙皆相继为王,但四人仅小乙有子武丁为王,小乙因而有宗,但阳甲、盘庚、小辛因无子为王而成了旁系先王,没有他们个别的宗,他们的后代只能前往祖丁宗去认祖归宗。商王室的宗(庙、嗣系)制无疑将商人的群体依血脉、世代、直旁的关系作出了分类,而每一类的建立,乃以个别先王的宗作为作为区隔的标志。”*赵林:《殷契释亲——论商代的亲属称谓及亲属组织制度》,上海:上海古籍出版社,2011年,第90页。

此外,商代所说的大宗、小宗,也与周代的有别。对此,赵林先生说得很明白:

商人的宗(庙、嗣系)制以建立两座集体的祖庙,即大宗、小宗,以及建立历代直系先王个人的祖庙为制度核心结构之所在。大宗神主始自上甲下及历代先王,这表示商王室追认商汤开国前六世先祖的后裔和所有先王的后裔为王室之血亲,因此大宗是此一商人血亲群体的象征,也可以说是子姓的象征。小宗神主始自大乙(商汤)下及历代先王,小宗因此象征商王室本身,而王室为子姓的主干。历代直系先王个别的宗,乃为一个所有出自该商先王的后人认祖归宗的礼拜场所,因此历代直系先王个别的宗象征着子姓主干的各个分枝。*赵林:《殷契释亲——论商代的亲属称谓及亲属组织制度》,上海:上海古籍出版社,2011年,第89~90页。

显然,这里所说的大宗、小宗,和周代的涵义是不同的:周代的小宗是从大宗分出来的旁系,而小宗自身经过世代的延续,又不断地分出更小的宗,相对于更小的宗来说,该小宗又是“大宗”;只有最初的大宗为“百世不迁之宗”,*此处的“百世不迁之宗”以及后文的“五世则迁之宗”,语出《礼记·大传》:“别子为祖,继别为宗,继祢者为小宗。有百世不迁之宗,有五世则迁之宗。百世不迁者,别子之后也。宗其继别子之所自出者,百世不迁者也。宗其继高祖者,五世则迁也。尊祖故敬宗,敬宗,尊祖之义也。有小宗而无大宗者,有大宗而无小宗者,有无宗亦莫之宗者,公子是也。”载[汉]郑玄注,[唐]孔颖达正义,吕友仁整理:《礼记正义》(中),上海:上海古籍出版社,2008年,第1363~1365页。永远继承始祖,其他各小宗则只能“继祢”,后延至第五世则要离宗,是为“五世则迁之宗”。在这个意义上,说商代没有宗法制(没有像周代那样的宗法制)也是成立的。

应该说,通过大宗、小宗这两座集体的祖庙,以及历代直系先王个人单独的“宗”这三种宗庙形式,商代的世系被宗庙这种建筑形式空间化了;通过认祖归宗的程序,每一个商人都可以在这一空间化的宗族世系中找到自己的位置:“总之,先王的宗,乃为出自这位先王所有的后代子孙提供了一个认祖归宗的对象。而通过认祖归宗的程序,每一位商人都可以为自己,以及为自己的家人,在整个亲属组织的网络中标示出属于他或他们的位置。”*赵林:《殷契释亲——论商代的亲属称谓及亲属组织制度》,上海:上海古籍出版社,2011年,第90页。在这种复杂的世系网络中,其世系分类模式也许是抽象的,但整个认祖归宗程序却是在具象的、空间化的宗庙中进行的,正如赵林先生所说:

在商人认祖归宗之运作程序中,每一位商人需要一代一代地向上追溯,而每一代的祖先皆可以“亲称+前或后缀”的命名式来识别分辨。这是以商人的亲称体系为序列(order)的、对己之血亲所进行的再分类,它同时也为每一位活着和死去的商人在其血亲组织的网络中做了垂直(世代先后)及水平(直旁尊卑)的定位。虽然认祖归宗一部分的程序以抽象思维的方式进行,但其整个程序乃是在有形的庙祭仪式中实践、体现、完成。总之,商人的血亲分类兼有具象和抽象思维的性质,而其抽象性是内在于具象的庙祭及其仪式中的。*赵林:《殷契释亲——论商代的亲属称谓及亲属组织制度》,上海:上海古籍出版社,2011年,第91~92页。

也就是说,商代认祖归宗的世系总体来说是比较复杂和抽象的,但这种世系都体现在其具象化、空间化的宗庙制度之中了。是的,对于一般人来说,他们不需要对宗族世系作抽象化的理解,而只要在特定的日子里按时到宗庙参加祭祀典礼就行了,这种规范化的祭祀仪式的不断重复,就是对宗族世系的潜移默化的灌输。于是,对于参与宗庙祭祀仪式的人来说,宗族世系就成了像英国学者迈克尔·波兰尼所说的那种“默会知识”。*所谓“默会知识”,指的是那种虽然知道但不能明确说出来的知识,也就是说,这种知识可以通过行为方式自然地表现出来而不能加以清晰、系统的描述。关于“默会知识”的讨论,参见[英]迈克尔·波兰尼《个人知识——迈向后批判哲学》,许泽民译,贵阳:贵州人民出版社,2000年。

由于传世文献所记载的庙制都限于周代,所以对于商代庙制和世系的考察只能依据考古材料来进行。依据甲骨文中有关商王室的资料,王国维先生撰写了开风气之前的《殷卜辞中所见殷先王先公考》一文。此后,不少学者紧接其后,纷纷加入到考证商王世系的工作之中,其中尤以将殷卜辞“周祭”祀周中所显示的商王系统与《史记·殷本纪》作出对比,对厘清问题、重建史实有着较大的贡献。“经过近一个世纪以来,地上与地下材料相互对比,有关商人先公先王从上甲微到帝乙、帝辛(纣王)的世代和位次等问题大致上可以说尘埃已经落定。《史记·殷本纪》的可信度相当高……”*赵林:《殷契释亲——论商代的亲属称谓及亲属组织制度》,上海:上海古籍出版社,2011年,第419页。可见,商代宗庙祭祀确实真实反映了商代的宗族世系,尽管我们无法直接看到商代宗庙的面貌,但通过科学考证有关宗庙祭祀的甲骨文,还是可以大体还原出宗庙所反映的商代世系。总之,商代的世系先是反映在宗庙祭祖的仪式中,后又出现在司马迁所撰写的《史记·殷本纪》这一历史文本里。

周代在宗法制成熟之后,就有了明确的宗庙制。由于庙制和宗法的一体两面性,我们在探讨周代的庙制之前,最好先阐明周代的宗法制。

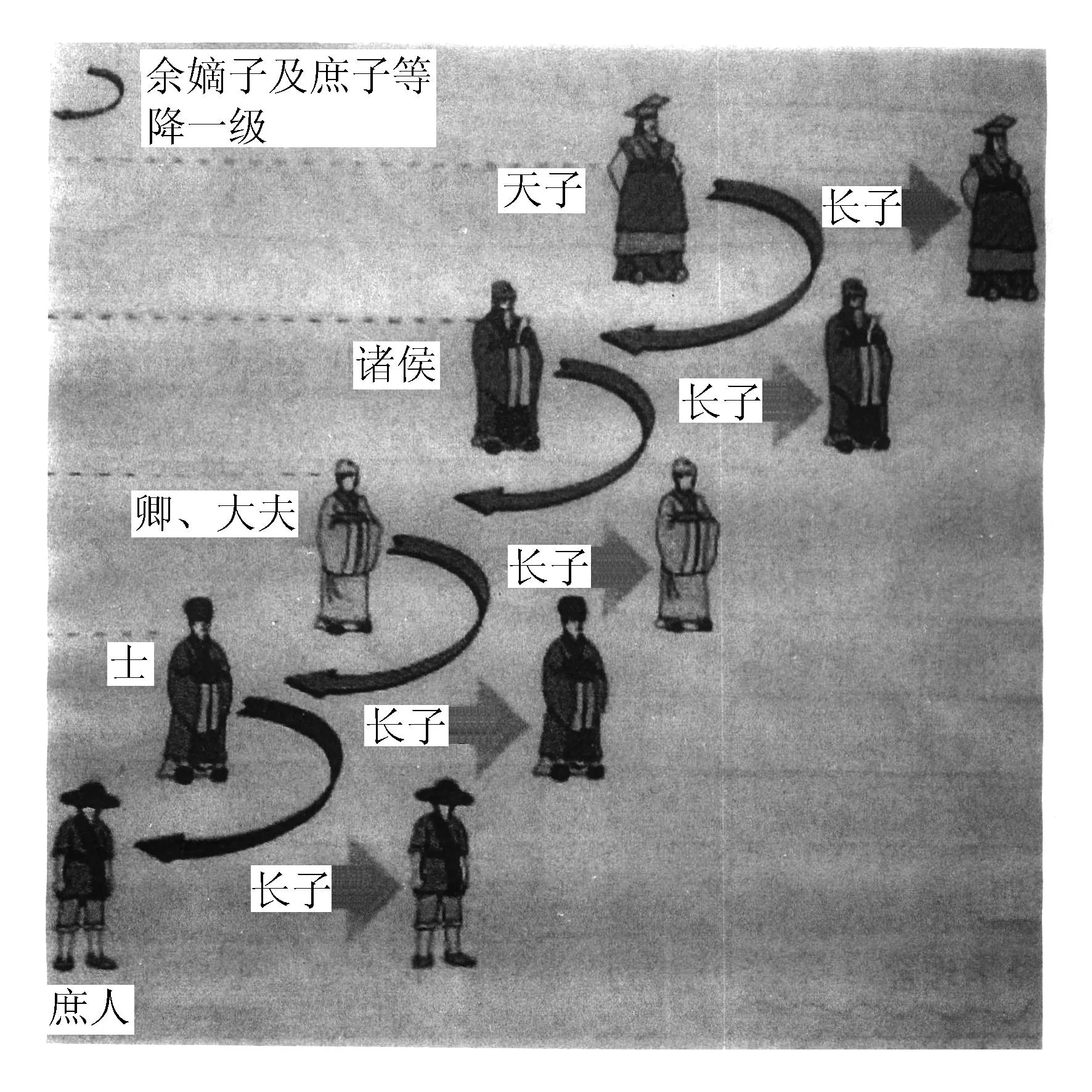

周代的宗法制不仅是一项宗法制度,而且是一项政治制度,它总是与周代的分封制(封建制)联系在一起。正如杨宽先生所说:“宗法制度不仅是西周春秋间贵族的组织制度,而且和政权机构密切相关着的。它不仅制定了贵族的组织关系,还由此确立了政治的组织关系,确定了各级族长的统治权力和相互关系。”*杨宽:《西周史》,上海:上海人民出版社,2003年,第426页。也就是说,宗法制本质上是一种宗族与政治一致、宗统和君统合一的统治制度。按照宗法制度,周王自称天子,王位由其嫡长子所继承,称为天下的大宗,是同姓贵族的最高族长,又是天下政治上的共主,掌握着统治天下的权力。天子的众子(其他儿子)被分封为诸侯,君位也由其嫡长子所继承,对天子为小宗,在其本国则为大宗,是国内同宗贵族的大族长,又是本国政治上的共主,掌有统治封国的权力。诸侯的众子被分封为卿大夫,职位也由其嫡长子所继承,对诸侯为小宗,在其本家则为大宗,世袭官职,并掌有统治封邑的权力。卿大夫的众子则只能为士,而士的众子就已经成为庶人了。“在各级贵族组织中,这些世袭的嫡长子,称为‘宗子’或‘宗主’,以宗族族长的身份,代表本族,掌握政权,成为各级政权的首长。”*杨宽:《西周史》,上海:上海人民出版社,2003年,第426页。周代的这种宗法与封建(分封)关系,可以形象地用图1*王鹤鸣等:《中国祠堂通论》,上海:上海古籍出版社,2013年,第46页。来表示:

图1:周代宗法与封建关系图

宗法制的作用,主要在于明确王位只能由嫡长子一人继承,从而避免了像商代那样因“兄终弟及”的继承制度而带来的王位和财产之争。冯尔康说得好:“周王和各级贵族利用宗法制,确定嫡子(妻生子)、庶子(妾生子)的区别。处理诸子继承问题,是一种行之有效的方法,即嫡长子继承父位为大宗,余子为小宗,大宗统领小宗,实质是‘以兄统弟’,把家庭制度纳入这一格局中,避免诸子发生冲突和祸乱。同时由于这一原则的实行,促使分封制得以顺利贯彻,维持了周王与各级贵族的等级秩序和权力,有利于周朝政权的稳定和社会发展,所以宗法制在其初期有积极意义。”*冯尔康:《中国古代的宗族和祠堂》,北京:商务印书馆,2013年,第32~33页。

正因为有上述这些好处,所以周代所制定实施的嫡长子王位继承制,被以后所有的封建王朝所采纳,成为影响中国两千多年的一项政治制度。

关于周代的庙制,史籍记载主要有“天子七庙”和“天子五庙”两种说法。*关于“天子七庙”说,本文后面会有引述并讨论,至于“天子五庙”说,主要见于以下几处早期典籍:(1)《礼记·文王世子》:“五庙之孙,祖庙未毁,虽为庶人,冠、娶妻者必告,死必赴,练、祥则告。”载[汉]郑玄注,[唐]孔颖达正义,吕友仁整理:《礼记正义》(中),上海:上海古籍出版社,2008年,第849页;(2)《礼记·文王世子》:“王者谛其祖之所自出,以其祖配之,而立四庙。”郑玄注曰:“高祖以下,与始祖而五。”载[汉]郑玄注,[唐]孔颖达正义,吕友仁整理:《礼记正义》(中),上海:上海古籍出版社,2008年,第1298页;(3)《吕氏春秋·谕大》:“《商书》曰:‘五世之庙,可以观怪。万夫之长,可以生谋。”载许维遹《吕氏春秋集释》,梁运华整理,北京:中华书局,2009年,第304页。除“天子七庙”和“天子五庙”两种说法之外,还有天子多庙说,其代表人物为清代的秦蕙田。秦蕙田在《五礼通考》中这样写道:“夏殷以前,太祖亦以世数而迁,复于郊谛及之……凡庙须推始祖为太祖,又须有一创业之主,即所谓祖也。又须有一有功业致太平之主,所谓宗也。祖、宗二祧与始祖之庙永不祧也。若后世之君有中兴大勋业者,亦当为不祧之主,如祖、宗也……又如四亲庙,自高至祢,皆不可不祭。若使一世之中各有兄弟数人代立,不可以庙数确定,却有所不祭也。虽数人,止是当得一世,故虽亲庙亦不害为数十庙也。”载秦蕙田《五礼通考》卷59《宗庙制度》,文渊阁《四库全书》本,台北:台湾商务印书馆,1983年,第353页。对于这个问题,历代学者争论颇多,难有定论,本文取“天子七庙”说。关于“七庙”说的几处记载,早期典籍主要见于《礼记》和《大戴礼记》:

天子七庙,三昭三穆与太祖之庙而七;诸侯五庙,二昭二穆与太祖之庙而五;大夫三庙,一昭一穆与太祖之庙而三;士一庙。庶人祭于寝。*语出《礼记·王制》,(汉)郑玄注,(唐)孔颖达正义,吕友仁整理:《礼记正义》(上),上海:上海古籍出版社,2008年,第516页。

礼,有以多为贵者,天子七庙,诸侯五庙,大夫三,士一。*语出《礼记·礼器》,(汉)郑玄注,(唐)孔颖达正义,吕友仁整理:《礼记正义》(中),上海:上海古籍出版社,2008年,第963页。

是故王立七庙、一坛、一墠:曰考庙,曰王考庙,曰皇考庙,曰显考庙,曰祖考庙,皆月祭之;远庙为祧,有二祧,享尝乃止;去祧为坛,去坛为墠。坛墠有祷焉祭之,无祷乃止;去墠曰鬼……*语出《礼记·祭法》,(汉)郑玄注,(唐)孔颖达正义,吕友仁整理:《礼记正义》(下),上海:上海古籍出版社,2008年,第1792页。

故有天下者事七世,有国者事五世,有五乘之地者事三世,有三乘之地者事二世,待年而食者不得立宗庙,所以别积厚者流泽光,积薄者流泽卑也。*语出《大戴礼记·礼三本》,载方向东《大戴礼记汇校集解》(上),北京:中华书局,2008年,第98页。

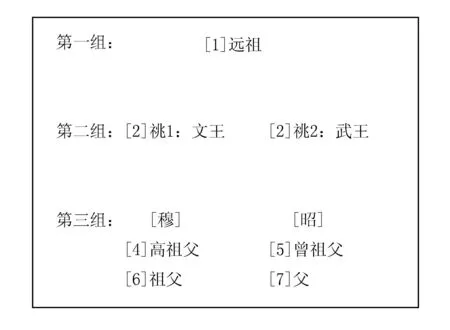

由于在宗法制度上确立了五世则迁的原则,所以在祭祀上也应有与其配套的制度,因此,天子所立亲庙只能从父庙上及高祖庙,此四亲庙加上始祖(太祖)庙共五庙,至于高祖以上的庙则要不断地毁去,将其神主迁出藏于始祖庙,此之谓“祖迁于上”;*此处的“祖迁于上”以及后文的“宗易于下”,语出《礼记·丧服小记》:“别子为祖,继别为宗,继祢者为小宗。有五世而迁之宗,其继高祖者也。是故祖迁于上,宗易于下。尊祖故敬宗,敬宗所以尊祖祢也。庶子不祭祖者,明其宗也。”载(汉)郑玄注,(唐)孔颖达正义,吕友仁整理:《礼记正义》(中),上海:上海古籍出版社,2008年,第1299页。同样,高祖以下至本人为五世,在宗法的亲属关系范围内,再下一代则超出这一范围,意味着离宗,此之谓“宗易于下”。这一“迁”一“易”根据的其实是同一原理,同时在世系的两端实行,每一世代均如此,一个宗族始终保持着五世的系统。正因为如此,所以有学者指出:“按宗法制度,本人以上的四亲庙,再加始祖庙的五庙制,应该是根本的制度,是普遍的原则。”*王贵民:《商周庙制新考》,《寒峰阁古史古文字论集》,北京:社会科学文献出版社,2015年,第235页。这种说法本身是不错的,但周代的情况比较特殊,因为周文王和周武王是受命为王的,建立了创立周朝的功勋,所以也和始祖庙一样应在“不迁”之列。于是,常规的“五庙”再加上文王和武王,就成“七庙”了,是故郑玄注曰:“七者,太祖及文王、武王之祧与亲庙四。”*语出《礼记·王制》,(汉)郑玄注,(唐)孔颖达正义,吕友仁整理:《礼记正义》(上),上海:上海古籍出版社,2008年,第516页。也正因为这样,“因此七庙分为两个部分:第一部分为后稷庙、文王庙、武王庙,其庙主是固定的,即后稷、文王、武王;第二部分为高祖庙、曾祖庙、祖庙、祢庙(即父庙),这四庙成为亲庙,其庙主是不固定的”。*张肇麟:《宗及其层级》,《姓氏与宗社考证》,北京:社会科学文献出版社,2015年,第286页。文王庙和武王庙因属“不迁”之庙,因而有“文世室”和“武世室”之称。“这种‘七庙’的建筑结构可能出现于恭王时期(前10世纪)之后,随即成为周王室宗庙的定制:为后稷、文王和武王所设的三个祠堂固定不变,而四个昭、穆祠堂所供奉的对象则每代变更以保持固定的祠堂数目。当一个周王死去时,他被供奉在‘考庙’中;他的父亲、祖父和曾祖父将依次上移;其曾祖父之父的灵位将被拆除,移存到祧中。”*[美]巫鸿:《中国古代艺术与建筑中的纪念碑性》,李清泉等译,上海:上海人民出版社,2009年,第104~106页。

在周代的庙制中,除了庙数的定制,还应该包括宗庙本身以及宗庙中神主的排序,这种序列其实正是周代世系的空间化表征。

在周代的宗庙中,无论是天子、诸侯还是大夫,都把始祖放在最重要的位置上,“天子七庙,是天子之父、祖、曾祖、高祖、始祖等七位祖先的享堂;诸侯五庙,第一位被祭祀的是始受封诸侯,以下四庙为其已去世的子孙袭爵者分享;大夫三庙,也是首先供奉始受封的祖先”。*冯尔康:《中国古代的宗族和祠堂》,北京:商务印书馆,2013年,第31页。就周代的庙制而言,都是把始祖庙放在正中间,其他庙分昭穆排在始祖庙的左右两边。就拿周代的天子七庙来说,其昭穆顺序为:祖考庙(太祖庙)为后稷庙,昭一庙为武王庙(武世室),穆一庙为文王庙(文世室)。至于昭二庙、穆二庙、昭三庙、穆三庙即为皇考庙(曾祖庙)、显考庙(高祖庙)、考庙(父庙)、祖庙(王考庙)。这种分昭穆排列宗庙顺序的制度,可以用图2*[美]巫鸿:《中国古代艺术与建筑中的纪念碑性》,李清泉等译,上海:上海人民出版社,2009年,第105页。的形式来表示:“这种宗庙建制,以最早的祖先(太祖)之庙为中心,后来的祖先则依次按左昭右穆的顺序排列,充分表明昭穆制度在宗庙中居非常重要的地位。所谓‘宗庙之礼,所以序昭穆也’。……宗庙中将祖先分为昭辈和穆辈两组,表明了宗庙主的行辈。”*王鹤鸣等:《中国祠堂通论》,上海:上海古籍出版社,2013年,第52页。

图2:天子七庙排列分布图

除了宗庙本身的布局,宗庙中的神主也按昭穆分类并排序。“宗庙中神主的置放,以始祖的灵牌为正中,其左侧为第二代,右侧为第三代,第四代置于第二代一侧,第五代又回到第三代一侧,以下代数的安置以此原则类推,在左侧的称为‘昭’,右侧的称作‘穆’,这样的放置原则也称为昭穆制度。”*冯尔康:《中国古代的宗族和祠堂》,北京:商务印书馆,2013年,第31页。这就说明,祖先神主的排列方式,也和宗庙本身的排列一样,遵循着昭穆制,同样体现了宗族的世系。

关于周人的昭穆制,是中国学术史上最复杂难解、最聚讼纷纭的问题之一。本文不拟对此问题本身发表意见,这里只想征引张富祥先生的观点,以明了昭穆制的本质特征及其缘起。关于昭穆制的特征,张富祥认为:“古文献所见昭穆制的特征,不管有多少不同说法,实可总归于一条,即祖孙同昭穆而父子异昭穆。”*张富祥:《日名制·昭穆制·姓氏制度研究》,上海:上海古籍出版社,2014年,第182页。关于周人昭穆制的缘起,是由于原始的辈分群婚制:“种种迹象表明,周人的昭穆之分即是由原始的辈分婚制继承和发展而来的”,“辈分群婚制的基本特征是在同一原始集群内部,根据人们出生先后的辈分和年龄划分允许通婚的群体,纵向的不同辈分的群体之间不允许存在两性关系,横向的相同辈分的同一群体内部则既是兄弟姐妹,又是夫妻。”*张富祥:《日名制·昭穆制·姓氏制度研究》,上海:上海古籍出版社,2014年,第186页。对于昭穆制的作用,张富祥这样认为:“昭穆制的根本机制,其实只在于避免婚姻关系与亲属制度上的乱伦,或说是血亲婚配禁忌上的一种大前提而已……”*张富祥:《日名制·昭穆制·姓氏制度研究》,上海:上海古籍出版社,2014年,第187页。

值得指出的是:昭穆制的本质特点,在宗庙本身以及宗庙中神主的排列上,可以借助空间化的方位次序得到形象化的展示(见图2);而在历史文本的叙述中,这种左昭右穆的特点却不容易说清楚。这是因表达媒介不同而带来的差异。

由于宗庙这一特定空间是对宗族世系的形象化展示,所以,我们不妨在广义上把宗庙视为展示宗族世系的空间化文本。从这一“文本”中,人们对周代的历史会有一个结构性的把握。要明白这一点,我们首先必须了解周代祖先神的类型,只有在此基础上,我们才能了解这种类型与宗庙结构的象征性之间的关联。事实上,这两个方面有着重要的内在关联,在某种意义上是一而二、二而一的事情。巫鸿先生曾根据周王室宗庙的内部组织结构而把周代的祖先神分成三组,并用图3*[美]巫鸿:《中国古代艺术与建筑中的纪念碑性》,李清泉等译,上海:上海人民出版社,2009年,第104页。的方式表述如下:

图3:周王室宗庙内部组织结构图

在这一结构系统中,三个祖先群组其实代表着周王朝的三段历史,其中第一、二组代表的历史已经被周人格式化,第三段代表的则是活态的、流动的历史。对此,巫鸿这样写道:“总的来说,决定着宗庙结构及其礼器系统的三个祖先群组,为把有关周代的零散历史记忆组织在一起提供了一个基本系统。换言之,这三个祖先群组是从后代角度对周代历史的分期。郑玄在注解‘三礼’时写道:‘先公之迁主,藏于后稷之庙;先王之迁主,藏于文武之庙。’这意味着宗庙中的这三个永久性礼拜对象(后稷、文王和武王)不仅仅被看做个体的祖先,而且也被看成周代历史中两个重要阶段的象征:作为姬姓部落的始祖,后稷代表了先周时期;而文王和武王创立了周朝,象征着周代的统一政体。庙中崇拜的其余四个祖先表明在位之王的直系血统,并将这个在位之王与他的远祖联系在一起。”*[美]巫鸿:《中国古代艺术与建筑中的纪念碑性》,李清泉等译,上海:上海人民出版社,2009年,第106页。

那么,为什么始祖后稷的祠堂深藏于整个宗庙的后部,而近祖却被祭祀于靠近外部的祠堂?(参见图2)巫鸿认为:

回答这个问题的关键在于发现宗庙的建筑空间与宗庙礼仪程序之间的关系。祖先祠堂在宗庙中的位置隐含着从现时向遥远过去进行回溯的编年顺序;这个顺序帮助确定礼仪程序;而这个礼仪程序又使人们重温历史记忆,赋予自己的历史一个确定的结构。实际上,周代的宗庙可以被认为是一座“始庙”,在庙中举行的仪式活动遵循着一种统一模式,以回归到氏族的初始,并和初始交流。《礼记》中不下十次地强调宗庙礼仪是引导人们“不忘其初”、“返其所自生”。《诗经·大雅》中所保存的商周时期的宗庙颂诗,无一例外地将人们的始祖追溯到洪荒时期的神话人物。……确切地说,这类颂诗的主旨并不在于颂扬个别祖先,其创作目的是为了将他们共同的来源告知部落成员。这也就是《姜嫄》一诗为什么以“生民如何”的设问开篇,又以“后稷肇祀,庶无罪悔,以迄于今”之句作为结语。当这首诗在周庙中被唱起、祭品在始祖的灵前陈上,祭祀者便可明了自己的身份与由来。在这个礼仪传统中,“神话”被当做历史,而历史又把现在与过去连在一起。*[美]巫鸿:《中国古代艺术与建筑中的纪念碑性》,李清泉等译,上海:上海人民出版社,2009年,第106~107页。

而且,整个“七庙”均以围墙或廊庑围合,各庙既相对独立,又合起来构成一个整体,多重的墙和门造成了一种将宗庙和庙中神主和礼器隐匿起来的层叠结构。“依靠对空间的处理,宗庙创造了时间性的礼仪程序,加强了宗教感。它不向公众显露它的内涵,而是保持着自己的‘封闭’结构——一个高墙环绕、外‘实’内‘虚’的复合建筑体。由于与外部世界隔绝,它那深深的庭院和幽暗的堂室于是变得‘庄严’‘秘密’和‘神圣’。所有的这些空间要素引导着礼拜者步步接近那秘密的中心,但同时也造成重重屏障去抵制这种努力。甚至于在礼仪过程的终点,人们所见到的仍然不是祖先的实在影像,而是提供与无形神灵沟通之途径的青铜礼器。作为纪念碑综合体的宗庙因而成为历史和祖先崇拜本身的一种隐喻:返回初始、保存过去、不忘其所自生。”*[美]巫鸿:《中国古代艺术与建筑中的纪念碑性》,李清泉等译,上海:上海人民出版社,2009年,第113页。总之:“宗庙是一种有围墙的集合建筑,其中的祖先享堂以二维的宗谱形式排列。”*[美]巫鸿:《中国古代艺术与建筑中的纪念碑性》,李清泉等译,上海:上海人民出版社,2009年,第140页。

这种试图“返回初始、保存过去”的努力,这种对始祖后稷以及对开国君王文王和武王的追忆,这种对宗族世系的空间化表征,使周代的宗庙成为一种非常有效、非常具有凝聚力的“凝聚性结构”。当然,之所以能够如此,除了宗庙本身的结构性特征之外,还在于先秦时期宗庙祭祀活动的重要性、经常性与重复性。扬·阿斯曼认为:“每个‘凝聚性结构’的基本原则都是重复。重复可以避免行动路线的无限延长:通过重复,这些行动路线构成可以被再次辨认的模式,从而被当做共同的‘文化’元素得到认同。……这样,每次庆典都依照着同样的‘次序’来不断地重复自己,就像墙纸总是以‘不断重复的图案’呈现那样。我们可以把这个原则称为‘仪式性关联’。”*[德]扬·阿斯曼:《文化记忆:早期高级文化中的文字、回忆与政治身份》,金寿福等译,北京:北京大学出版社,2015年,第7页。

此外,这里必须指出的是:在原历史或前历史时期,只有像宗庙这样的“神圣空间”才有可能成为“凝聚性结构”,因为“对古代人来说,如果在世上生活具有一种宗教价值的话,那么这也就是可以称为‘神圣空间’这种特殊经验所产生的结果”。*[美]米尔希·埃利亚德:《神秘主义、巫术与文化风尚》,宋立道等译,北京:光明日报出版社,1990年,第26页。之所以如此,是因为只有“神圣空间”与其他空间的分离,才能导致世界秩序的产生,“因为,正是这种在空间上形成的分离才使得世界得以构成,因为,它为所有未来的取向展示出了固定的点即那个中心轴。当这种神圣通过教义来表现时,就不仅仅是对空间同质性的突破,也是对绝对实在的启示”。*[美]米尔希·埃利亚德:《神秘主义、巫术与文化风尚》,宋立道等译,北京:光明日报出版社,1990年,第26~27页。西方的神庙和教堂就是这样的“神圣空间”,中国古代的宗庙也是这样的“神圣空间”。此外,举行仪式活动本身,也首先需要一个具有神圣性的场所(空间),只有这样才能把参与仪式活动的人聚合在一起。这就告诉我们:在中国古代,像世系这样的抽象观念,只有在宗庙这样的“神圣空间”具体化、形象化之后,才能成为真正意义上的“凝聚性结构”。

当然,仪式的意义并不仅仅在于重复上一次仪式,它更重要的意义是“现时化”的另一个更早的事件,比如说“后稷肇祀”或“武王伐纣”。《诗经》“雅”“颂”中那些歌颂后稷、文王或武王的诗歌,其实就是伴随着歌舞在宗庙礼仪中对他们生平重要事件(也是周代历史上的重要事件)的“现时化”。“现时化”是一种根本不同于“重复”的指涉方式,正如扬·阿斯曼所说:“所有的仪式都含有重复和现时化这两个方面。仪式越是严格遵循某个规定的次序进行,在此过程中‘重复’的方面就越占上风;仪式给予每次庆典活动的自主性越强,在此过程中‘现时化’的方面就越受重视。在这两极之间就形成了一个动态结构的活动空间,文字对于文化中凝聚性结构的重要意义也便在此空间中得以展现。伴随着将流传下来的内容进行文字化这一过程,一个这样的过渡就逐渐形成:从‘仪式性关联’过渡到‘文本性关联’,由此,一种新的凝聚性结构便产生了,这种结构的凝聚性力量不表现在模仿和保持上,而是表现在阐释和回忆上。这样,阐释学便取代了祷告仪式。”*[德]扬·阿斯曼:《文化记忆:早期高级文化中的文字、回忆与政治身份》,金寿福等译,北京:北京大学出版社,2015年,第8页。当然,这里所说的“阐释学”与施莱尔马赫、海德格尔和伽达默尔等人所说的那种哲学阐释学有所区别,它指的主要是一种叙事性阐释。

其实,撰写文本性的历史本质上就是一种阐释活动,是为了“现在”的目的而攫取或利用“过去”,这与为了在宗族世系中获得一席之地的宗庙礼仪活动有着根本性的不同。在宗庙还在祭祀体系中占支配地位的时代,是不可能存在真正的历史思维的。随着战国秦汉之际祭祀中心由“庙”至“墓”的转变,*参见[美]巫鸿《从“庙”至“墓”——中国古代宗教美术发展中的一个关键问题》,载《礼仪中的美术——巫鸿中国古代美术史文编》(下卷),郑岩等译,北京:生活·读书·新知三联书店,2005年,第549~568页。亦可参见[美]巫鸿《中国古代艺术与建筑中的纪念碑性》,李清泉等译,上海:上海人民出版社,2009年,第140~154页。为了突显时王个人的成就,社会意识的中心开始从“过去”转向“现在”,*从这个意义上说,意大利史学理论家克罗齐“一切历史都是当代史”和英国哲学家科林伍德“一切历史都是思想史”的论述,确实是对历史本质的绝佳概括,他们的观点揭示了一切历史都是为了表述“当代”、都是为“现在”服务的本质。而“过去”则成为构筑“现在”的丰富宝藏。于是,历史编纂活动开始兴起,*当然,商周时已有专门的史官,但他们仅限于对亲历的其时实事据实记录,这不是真正的历史编纂,而是像西晋杜预所说的那种“记注”。“记注”语出杜预《春秋左氏经传集解序》:“周德既衰,官失其守,上之人不能使春秋昭明,赴告策书诸所记注,多违旧章。”经过一个时期的酝酿和实践(如孔子著《春秋》,以及左氏、公羊和谷梁等三家为《春秋》所作的“传”),到汉代终于出现了像《史记》、《汉书》这样的文本化的长篇史学巨著。

三、宗庙与本纪:建筑空间与中国历史叙事传统

要编纂像《史记》《汉书》这样的长篇史书,史料当然不存在问题,最重要且最迫切需要解决的是叙事结构问题。在我看来,体现在宗庙中的宗族世系,就为《史记》《汉书》中的纪传体叙事提供了最重要的结构。如果说作为祭祀场所的宗庙凸显的是世系的空间化的话,那么,以文字写成的纪传体史书反映的则是世系的文本化。

说到体现在宗庙中的宗族世系,除了上面所论述的宗庙本身,以及宗庙中神主的空间化表征外,前文字时期的“口传”形式仍起着重要的作用。在《周礼·春官》中,瞽矇位列第27,其主要工作是“掌播鼗、柷、敔、埙、箫、管、弦、歌。讽诵诗、世奠系,鼓琴瑟”;*语出《周礼·春官·瞽矇》,(汉)郑玄注,(唐)贾公彦疏,彭林整理:《周礼注疏》(中),上海:上海古籍出版社,2010年,第891~892页。而“小史”位列第58,其主要职责为“掌邦国之志,奠系世,辨昭穆”。*语出《周礼·春官·小史》,(汉)郑玄注,(唐)贾公彦疏,彭林整理:《周礼注疏》(中),上海:上海古籍出版社,2010年,第1005页。两者工作性质大体相同,都是为了确定宗族的世系,但他们所使用的媒介却不相同,瞽矇用“声音”,小史用文字。从《周礼·春官》中的排序可以看出,瞽矇的位置高于小史。此外,《国语·鲁语上》记载有专门记录、管理世系的官职“工史”:“故工史书世,宗祝书昭穆,犹恐其逾也。”*徐元浩:《国语集解》(修订本),王树民等点校:北京:中华书局,2002年,第165页。韦昭认为“工史”包括“工”和“史”两个官职,他们的共同职责就是管理世系,只不过前者以“诵”(声音)的方式记忆、后者以“书”(文字)的方式书写而已:“工,瞽师官也。史,太史也。世,世次先后也。工诵其德,史书其言也。”*徐元浩:《国语集解》(修订本),王树民等点校:北京:中华书局,2002年,第165页。可见,所谓“工史”,即“瞽史”,也就是“瞽师”和“太史”。所谓瞽师,是中国古代专门给王侯演奏音乐并在宗庙中讽诵诗歌的盲眼乐师,他们凭借自己超常的记忆能力承担着传承历史的责任,并具有预言未来的能力。所谓太史,这里仅笼统地指用文字记录的史官。从“工史”这个词汇的词序,也可以看出“工”的重要性高于“史”。之所以如此,是因为战国以前的中国社会还处于口传文化或声音文化占支配地位的阶段。哪怕文字已经产生,也还存在一个声音文化与文字文化共存的阶段,在文字文化还没有彻底取代声音文化之前,声音文化仍起着主要的作用,战国以前的中国社会就是如此。正如日本学者齐藤道子所说:

当时的思维范式就是,实际上发生的事件与文字记录分属两个范畴,只有用声音相告的事件才可以被记录。换句话说,当时的人们有一种意识:声音比文字更占优势,只有用声音相告,已经发生的事件才可以记录。……出现在这里的认知模式为:在现实的世界中,经过言词的截取,再加上声音的告知,一件已发生的事件才能成为“事实”。不论通告与否,“客观事实”总是客观存在的,类似这种我们现在的思维在当时并没有看到。要成为“事实”“事件”,就必须要告知,对人、对天如此,对祖先也是如此。*[日]齐藤道子:《作为社会规范的“告”》,载《日本中国史研究年刊》(2007年度),上海:上海古籍出版社,2009年,第59页。

因此,那种认为先由小史写定世系、再由瞽矇“讽诵”的说法是靠不住的,事实可能恰恰相反。

当然,商周时期毕竟文字已经产生,所以,两种媒介在确定宗族世系时共同起着作用,这一点在文字中还保留着证据:表示以口头传承流传下来的世系,其汉字为“谍”;表示以文字记录保存下来的世系,其汉字为“牒”。对此,高木智见这样写道:“‘世’字加上表示口语的‘言’字旁的‘谍’,指瞽矇传唱的世系;而‘世’字加上表示木简的‘片’字旁的‘牒’,指的则是史官记录的世系。还有,表示重复读唱‘世’的‘谍谍’一词,《史记·张释之列传》里就用的是多次重复的意思。其原因可能是因为帝王诸侯的系谱应该像唱经文一样反反复复不断念唱的缘故。”*[日]高木智见:《先秦社会与思想——试论中国文化的核心》,何晓毅译,上海:上海古籍出版社,2011年,第104~105页。

的确,当时祭祀活动的一个重要内容,就是在宗庙中念唱自始祖以来的宗族世系。念唱的时候,很可能是由瞽矇领唱的。之所以需要念唱,是因为世系在念唱中被进一步确认,而且在念唱中可以给处于世系末端的念唱者本人一个证明自身存在的机会。“春秋的祭祀活动,在宗庙念唱始祖以来的‘世’,是子孙们认识创造了自己血族历史的每一位祖先谥号的机会,另外,也是确认处于这种‘世’最末端的自己的一个机会。”*[日]高木智见:《先秦社会与思想——试论中国文化的核心》,何晓毅译,上海:上海古籍出版社,2011年,第103页。这种希望进入世系、进而确认自己的行为,可以由当时对于死亡的一种表述方法证明。《左传》《国语》等史籍中保留了不少把死亡说成“即世”或“就世”的材料,如《左传》成公十三年有“献公即世”“文公即世”“穆、襄即世”*杨伯峻:《春秋左传注》(第二册),北京:中华书局,1981年,第859~867页。之说,《国语·越语》则有“先人就世,不穀就位”*徐元浩:《国语集解》(修订本),王树民等点校,北京:中华书局,2002年,第580页。这样的说法。关于这种现象,高木智见这样解释道:

“即”与“就”如同“即位”和“就位”一样,意思相通,是一组同义词,意思是到达某个地方或者到达某种状况,或者说占有某个位置。因此,“就世”可以解释成占有那个叫做“世”的地方或者位置。而如果是表示死亡的意思的话,那么这里的“世”,当然肯定就是……表示血族连续的那个“世”了。所以,“就世”可以看成死后即占据始祖以来祖先系谱中末端的位置。*[日]高木智见:《先秦社会与思想——试论中国文化的核心》,何晓毅译,上海:上海古籍出版社,2011年,第102~103页。

由此,我们不难看出,世系观念在当时人们的心目中是多么的重要和神圣。

总之,要进入宗庙这样的神圣空间,参与祭祀活动的人首先需要穿过由宗庙群本身所构筑的世系空间;待进入一个特定的宗庙之后,他们不仅要面对由祖先神主所组成的另一个世系空间,而且还要在祭祖仪式中念唱自始祖以来的宗族世系。通过宗庙中这种多渠道、多媒介的反复灌输或浸染,宗族世系已经成为先秦时期人们的集体记忆。而当宗庙祭祀的重要性有所弱化的时候,宗族世系的观念就作为一种结构性的文化记忆,转移到历史叙事的文本结构中,并在很大程度上建构了中国的历史叙事传统。于是,中国古代的“凝聚性结构”完成了从“仪式性关联”到“文本性关联”的过渡。这样一来,“正典最终取代了圣殿(Tempel)和聚会(Synedrium),实际上,这些被视为正典的文献起初是在后者的框架下作为其沉淀下来的传统逐步形成的”。*[德]扬·阿斯曼:《文化记忆:早期高级文化中的文字、回忆与政治身份》,金寿福等译,北京:北京大学出版社,2015年,第106页。

要考察宗庙与中国历史叙事传统的关系,我们只要找出两者之间的内在关联即可。从上面的论述中,我们已经明了由宗庙所体现出来的世系结构,这种结构会以“框架”的形式影响到历史文本的结构。下面,我们需要阐明的是,中国历史叙事传统的本质特点和内在结构。

那么,什么是中国历史叙事传统?这一传统的结构性特征又是什么呢?

说起传统,美国学者爱德华·希尔斯曾经这样写道:“传统意味着许多东西。就其最明显、最基本的意义来看,它的涵义仅只是世代相传的东西(traditum),即任何从过去延传至今或相传至今的东西。……决定性的标准是,它是人类行为、思想和想象的产物,并且被代代相传。”*[美]E.希尔斯:《论传统》,傅铿等译,上海:上海人民出版社,1991年,第15页。也就是说,“人类所成就的所有精神范型,所有的信仰或思维范型,所有已形成的社会关系范型,所有的技术惯例,以及所有的物质制品或自然物质,在延传过程中,都可以成为延传对象,成为传统。”*[美]E.希尔斯:《论传统》,傅铿等译,上海:上海人民出版社,1991年,第21页。但所有这些东西,无论它们是物质方面的,还是精神、信仰或思维方面的,要成为传统,就必须满足持续延传或一再出现这个条件,因为“无论其实质内容和制度背景是什么,传统就是历经延传而持久存在或一再出现的东西”。*[美]E.希尔斯:《论传统》,傅铿等译,上海:上海人民出版社,1991年,第21页。当然,堪称传统的那种“持久存在或一再出现的东西”并非意味着一成不变,而是允许它们在保持共同主题、共同渊源和相近表现方式的基础上发生种种变异,但其各种变体之间必须有一条共同的链锁联结其中。

也许有人会说,成为传统只要满足“持久存在或一再出现”这一个条件,岂不是太容易了。但事实恰恰相反,因为无论是物质制品、生活习性,还是社会、历史和文化,都处在不断的变动之中,在这种变动中能保持持续延传的东西不是太多而是太少了。正因为穿越漫长时间的真正传统是如此的难得,所以进入近现代以来,人们甚至会为了种种现实的需要,而不惜伪造或歪曲历史去“发明”所谓的传统。对于这种“发明传统”的现象,英国历史学家E.霍布斯鲍姆和T.兰杰所编的《传统的发明》一书进行了深刻的阐述。*参见[英]E.霍布斯鲍姆等《传统的发明》,顾杭等译,南京:译林出版社,2008年。显然,这种“被发明的传统”并不是我们所说的真正的传统。

作为有着悠久历史和灿烂文明的古国,我们中国当然有很多优良的传统,无论是物质遗存还是精神文化方面都是如此。然而,也并非所有古老的、躺在时间深处的东西就都能够成为传统。就拿中国历史来说,我们有着几千年的文明史,也有着汗牛充栋的各类史籍,但真正足以称得上是中国历史叙事传统的东西也绝不会太多。那么,什么才真正可以称得上是中国历史叙事传统的东西呢?对这个问题的回答很可能会见仁见智,但我相信大家在这一点上会形成共识,那就是:被称之为“正史”的二十五史*对于“正史”,一般有“二十四史”和“二十五史”两说。传统上一般只有“二十四史”,但1921年“中华民国”总统徐世昌下令将《新元史》列入“正史”, 与“二十四史”合称“二十五史”。《新元史》共257卷,由民国时的柯劭忞(1848~1933年)编纂。但也有人主张不将《新元史》列入,而改将赵尔巽(1844~1927年)编纂的《清史稿》(共529卷)列为“二十五史”之一。本文从合《新元史》与“二十四史”合称“二十五史”之说。形成了中国史学的主流或“正统”,而作为二十五史体裁的纪传体叙事,则构成了中国历史叙事的主要传统。

我们知道,二十五史的体裁——纪传体创始自司马迁,而定型于班固,以后各史遂把它作为常规体裁遵行而不改。纪传体是一种综合性的历史叙事体裁,自司马迁开创这一体裁的《史记》一书言之,它其实包括本纪、表、书、世家和列传等五个组成部分。当然,也不是所有的纪传体史书都必须包括这五种体裁,就二十五史而言,本纪和列传各史都有,有书(《汉书》之后改称为志)的共十八史,有表的共十史,而世家的情况比较复杂,但总的趋势是在《汉书》之后“正史”中甚少出现世家一体。因此,构成纪传体史书的必备体裁是本纪和列传,正如李宗侗所指出的:“本纪列传,各史皆有,苟缺一种则不能成为纪传体。”*李宗侗:《二十五史的体裁》,载《中国古代社会新研 历史的剖面》,北京:中华书局,2010年,第258页。既然本纪和列传是构成纪传体史书的必备体裁,而以纪传体写成的二十五史又构成了中国史学的主流或“正统”;那么,我们可以说,本纪和列传即是形成中国历史叙事传统的主要体裁。关于列传的叙事问题,笔者拟另撰文作专门探讨,这里仅考察本纪。

我们认为,本纪的叙事可称之为世系叙事,其基本结构即源于宗庙这一特定的建筑空间,源于宗庙对家族世系的空间化表述。

由于纪传体这一历史叙事的体裁是由司马迁的《史记》所奠定的,所以本文就以《史记》为中心来探讨本纪世系叙事的主要特点。众所周知,《史记》全篇采用的是一个包括本纪、表、书、世家和列传等五种体裁的综合性结构。其中,本纪、表和世家均以叙述帝王或诸侯的世系为主,但表的叙事过于简略,而世家在《汉书》之后即基本弃而不用,所以本纪的世系叙事最具代表性,也最有影响。

《史记》共十二本纪,在五体结构中位列第一。关于本纪,司马贞“索引”认为:“纪者,记也。本其事而记之,故曰本纪。又纪,理也,丝缕有纪。而帝王书称纪者,言为后代纲纪也。”*司马迁:《史记》(点校本第2版),(宋)裴骃集解,(唐)司马贞索引,(唐)张守节正义,北京:中华书局,1982年,第1页。张守节“正义”也说:“裴松之《史目》云‘天子称本纪,诸侯曰世家’。本者,系其本系,故曰本;纪者,理也,统理众事,系之年月,名之曰纪……”*司马迁:《史记》(点校本第2版),(宋)裴骃集解,(唐)司马贞索引,(唐)张守节正义,北京:中华书局,1982年,第1页。上述两位唐代学者都谈到了“本纪”的本质性或纲纪性作用。在此基础上,刘知几在《史通》中则溯“纪”体之源,并谈到了“本纪”的影响:“昔汲冢竹书是曰《纪年》,《吕氏春秋》肇立纪号。盖纪者,纲纪庶品,网罗万物。考篇目之大者,其莫过于此乎?及司马迁之著《史记》也,又列天子行事,以本纪名篇。后世因之,守而勿失。譬夫行夏时之正朔,服孔门之教义者,虽地迁陵谷,时变质文,而此道常行,终莫之能易也”,*刘知几:《史通全译》(上),姚松等译注,贵阳:贵州人民出版社,1997年,第54页。“盖纪之为体,犹《春秋》之经,系日月以成岁时,书君上以显国统。”*刘知几:《史通全译》(上),姚松等译注,贵阳:贵州人民出版社,1997年,第57页。在以上各位学者论述的基础上,张大可总结出了关于“本纪”的五种意义:

1.“本纪”为法则、纲要之意,它“纲纪庶品”,故为最尊贵之名称。

2.“本纪”为记载天子国君之言事所专用。

3.“本纪”是“网罗万物”的,即国家大事无所不载,不得视为人物传记。

4.“本纪”编年,记正朔,象征天命攸归。从编纂学角度立论,编年记事是我国史法的优秀传统,使叙列的历史事件、兴衰发展的线索分明,它创自《春秋》。

5.“本纪”效《春秋》十二公,故为十二篇。《太史公自序》云:“著十二本纪。”*张大可:《〈史记〉体制义例》,载《史记研究》,北京:商务印书馆,2011年,第215页。

关于“本纪”的上述意义,对照《史记》,我们认为确实存在;但对于“本纪”更为始源性、基础性的意义,以上各位学者却都是语焉不详。我们认为,对于“纪者,记也……理也”的说法,相信大家都没有异议,而理解“本纪”的关键恰恰就在于“本”字上。为了理解这个“本”字,我们首先必须理解其本义,并在先秦宗法制的背景下理解“本纪”的始源性意义。许慎《说文解字》云:“木下曰本。”段玉裁注解曰:“从木,一在其下。”*许慎:《说文解字注》(上),(清)段玉裁注,许惟贤整理,南京:凤凰出版社,2007年,第437页。这应该就是“本”字的本义,如果将之引申到人伦关系上,“本”则指宗法上的“大宗”,与“大宗”相对的“小宗”则是“支”(枝)。这种植物与人之间的类比,在古代中国是一件非常自然的事,正如日本学者高木智见所说的那样:“在古代中国,人和植物是被类比认识的。”*[日]高木智见:《先秦社会与思想——试论中国文化的核心》,何晓毅译,上海:上海古籍出版社,2011年,第60页。正因为如此,所以《诗经·小雅·天保》以“如松柏之茂,无不尔或承”*周振甫:《诗经译注》,北京:中华书局,2002年,第241页。来比喻子孙的繁荣,《诗经·大雅·板》以“大帮维屏,大宗维翰(干)”*周振甫:《诗经译注》,北京:中华书局,2002年,第448页。来比拟宗族核心的直系子孙(大宗)。与“本”之义直接相关的则有《诗经·大雅·文王》一诗:

文王在上,于昭于天。

周虽旧邦,其命维新。

有周不显,帝命不时。

文王陟降,在帝左右。

亹亹文王,令闻不已。

陈锡哉周,侯文王孙子。

文王孙子,本支百世,

凡周之士,不显亦世。……*周振甫:《诗经译注》,北京:中华书局,2002年,第396页。

对于诗中“文王孙子,本支百世”一句,高木智见这样解释道:“‘本支’当然指的就是以文王为始祖的大宗‘本(树干)’,和旁系子孙小宗亦即‘支(枝叶)’。这个‘本支百世’的说法,直截了当地形容了周代宗法制度的核心。”*[日]高木智见:《先秦社会与思想——试论中国文化的核心》,何晓毅译,上海:上海古籍出版社,2011年,第61页。在这样的视野下,所谓“本纪”的意义也就显而易见了。说到底,“本纪”无非就是对“本”之“纪”,也就是对作为大宗的帝王之世系及相关事迹的记载或叙述。

关于《史记》世系叙事的主要特征,我在《试论〈史记〉的世系叙事》一文中有专门探讨,这里不再赘述。*龙迪勇:《试论〈史记〉的世系叙事》,《江苏行政学院学报》2016年第3期。总之,对于世系叙事来说,阐明世系是第一要务,只有在世系已明的前提下,才展开对各类重大事件的叙述,并对人物性格进行概述或刻画。比如《五帝本纪》,每位帝王都是在首先明确其在家族世系中的位置之后,才展开其他方面的叙述。比如,关于帝颛顼,司马迁首先写明其世系:“帝颛顼高阳者,黄帝之孙而昌意之子也”;接下来的两句,是对其性格特征的高度概述:“静渊以有谋,疏通而知事”;再接下来的几句,是对帝颛顼所做过的足以传之后世的功德事件的叙述:“养材以任地,载时以象天,依鬼神以制义,治气以教化,絜诚以祭祀”;然后,则谈到了帝颛顼所统治的地域:“北至于幽陵,南至于交阯,西至于流沙,东至于蟠木”;最后叙述的,则是颛顼统治时期良好的社会和政治状况:“动静之物,大小之神,日月所照,莫不砥属。”*司马迁:《史记》(点校本第2版),(宋)裴骃集解,(唐)司马贞索引,(唐)张守节正义,北京:中华书局,1982年,第11~12页。

关于《史记》的世系叙事,还有一个特点必须引起重视:年代越往后的本纪,在叙事上越生动,尤其是那些以帝王个人命名的本纪,如《秦始皇本纪》《项羽本纪》《高祖本纪》等,在叙事上更是生动,有些甚至近乎列传了。这种“近乎列传”的本纪叙事模式,在《史记》之后的纪传体史书中几乎成为一种定制。从《汉书》开始,纪传体史书就从通史改为断代史了,随着书写对象的集中,叙事体例也更趋格式化。于是,本纪的世系叙事从“对象”或“内容”层面完全转到了“形式”或“结构”层面:如果说,《史记》中那些以朝代命名的本纪(如《五帝本纪》《夏本纪》《殷本纪》等),世系还只是叙述的“对象”或“内容”的话;那么,从《汉书》开始,宗族世系则成为各史书本纪中诸位帝王“传记”的“形式”或“结构”了,也就是说,在这些断代史中,除非有篡位等意外情况发生,诸位帝王在本纪中均在一个相对固定的文本化的“形式”或“结构”中按世系先后各就其位,就像他们死后在宗庙中拥有一个属于自己的牌位一样。

考虑到本纪在所有二十五史中都处于位列第一的核心位置,因此我们认为,本纪所代表的世系叙事在中国历史叙事传统中有着特别的重要性。这种世系叙事当然不是仅仅存在于叙事文本中的能指游戏,而是真实反映了中国古代(尤其是先秦时期)血缘意识所具有的压倒一切的重要性。对此,高木智见说得好:“对于把自己置身于连续不断的血缘长河中的当时人来说,始祖以来的祖先系谱也就是世系本身,具有一种绝对的价值。”*[日]高木智见:《先秦社会与思想——试论中国文化的核心》,何晓毅译,上海:上海古籍出版社,2011年,第103页。也许,现在我们面对那些机械的、格式化的世系叙事时,确实难免会产生一种枯燥乏味、隔靴搔痒的感觉,“但我们应该铭记的是这才是反映原中国*“原中国”是日本学者高木智见专门用来指称“三代”的一个术语。高木智见把中国历史划分为“原中国”“传统中国”与“现代中国”三个阶段:“夏、殷、周三代为‘原中国’;秦到清为‘传统中国’;民国以后为‘现代中国’。但是在原中国和传统中国之间有春秋战国时代这个过渡期。……实际上春秋时代与战国时代有很大的不同。因此作为过渡期的春秋战国时代,可以严密划分如下:春秋时代浓郁地残存有其以前时代的特征,因此应该看做是原中国的完成期或终末期;而战国时代则可以定义为传统中国理论的形成初期,即初始期。”参见[日]高木智见《先秦社会与思想——试论中国文化的核心》,何晓毅译,上海:上海古籍出版社,2011年,第4~5页。‘历史’意识的记述。如果把历史定义为在从过去到未来的时间长河中确定现在位置的一个工作,那么原中国则把这个工作在祭祀祖先的场合中进行了。对他们来说,通过追溯祖先的系谱,确认自己在始祖以来的血族长河中的位置,从而实际感受到的,就是历史。因此,在这里制作传承系谱,就是传承记录历史。而且这些历史令人惊异的正确。”*[日]高木智见:《先秦社会与思想——试论中国文化的核心》,何晓毅译,上海:上海古籍出版社,2011年,第107页。这种“追溯祖先的系谱,确认自己在始祖以来的血族长河中的位置”的内在需求,先是在空间性的宗庙中,后又在文本性的纪传体史书中得到了完整而清晰的体现。对于身处今天而习惯了线性历史叙事的我们来说,必须明白这一点:对于先秦时期的先人们来说,这种对世系的叙述才是最真实、最重要的历史。

由于本纪存在于全部“正史”之中,并在其历史叙事中起着“纲纪”性的作用,所以我们说,以本纪为代表的世系叙事构成了中国历史叙事传统的主要模式;而在这一叙事模式的形成过程中,宗庙这一特定的建筑空间起到了至关重要的结构性作用。如果说,宗庙是宗族世系的空间化的话,那么,以“本纪”为代表的世系叙事则是宗族世系的文本化。

(责任编辑 甘霆浩)

作者简介:龙迪勇,东南大学艺术学院教授(江苏 南京,211189)。

基金项目:①国家社会科学基金项目“图像叙事与文字叙事比较研究”阶段性成果(13BZW008);中国博士后第54批面上一等资助项目“图像与文字的跨媒介叙事研究”阶段性成果(2013M540399);中国博士后第7批特别资助项目“非线性叙事研究”阶段性成果(2014T70447);江西省哲学社会科学重点研究基地项目“建筑空间叙事研究”阶段性成果(14SKJD12)