可靠、不可靠与不充分叙述——一种修辞诗学

[美]James Phelan 著,王 浩 编译

可靠、不可靠与不充分叙述

——一种修辞诗学

[美]James Phelan 著,王浩 编译①

摘要:在叙事研究中,修辞方法关注作者、叙述者与读者之间的关系。虚构或非虚构文本中的人物叙述对这种关系产生的作用,会对读者施加相应的情感和伦理影响。人物的可靠叙述与不可靠叙述、不充分叙述均不存在二元对立关系,将这三种叙述类型及其亚类型排列在一个从非常可靠到很不可靠的谱段之上,则既能够对人物叙述予以清晰的描述,又能为内容更为广泛的叙事研究提供理论支撑。

关键词:可靠叙述;不可靠叙述;不充分叙述

本文以描述性叙事诗学为主要内容,并提出一些术语和概念,旨在帮助我们深入理解叙事的一种重要特征,同时,还可以服务于其他理论研究和文本解读。具体说来,我将提出一些新的术语和概念,用以理解可靠的人物叙述,同时,以我此前对不可靠叙述和不充分叙述所作的研究为基础,把这些术语和概念纳入对虚构和非虚构叙事文本人物叙述所做的更广泛、更复杂的描述之中。这种描述尽量做到既有概括性又有灵活性,也就是说,当这些概念合在一起,就可以具备一种总体性的解释能力,而每个概念又具有其灵活性,有助于深入探析相关技巧的具体运用是如何发挥作用的。并且,这种描述本身就是笔者更为宏大且仍在建构的叙事修辞理论的一项新增内容,而我的修辞理论也尽量兼顾理解上的力度和阐释上的灵活性。简言之,本文要提出的核心问题是:修辞理论*译者注:原文rhetorical theory,不是字面意义上的“修辞理论”,而是以下文提到的“修辞方法”(rhetorical approach)为核心和导向的叙事研究理论。如何看待虚构和非虚构作品中人物叙述的本质和功能?

为了平衡论述中的悬念和表述上的清晰性,我尽量不在这一个段落中列出所有内容,而是提出最为宽泛的主张。第一,可靠与不可靠叙述既不是二元对立的,也不是单独存在的现象,而是相当宽泛的术语和概念,各自都涵盖了叙事中作者、叙述者和读者之间的一系列关系。并且,我们应当把这两个系列合并为一个更大的谱段,其一端是我所称的“不可靠报道”,*笔者最初在《“威茅斯”的启示——同故事叙述、不可靠性、伦理与〈人约黄昏时〉》(“The Lessons of ‘Weymouth’:Homodiegesis,Unreliability,Ethics,and The Remains of the Day”,1999)一文中提出不可靠叙述的6种类型,即错误报道、错误解读、错误评价、不充分报道、不充分解读、不充分评价。在《活着就是为了讲述——人物叙述的修辞与伦理》(Living to Tell About It: A Rhetoric and Ethics of Character Narration,2005)一书中,笔者对这6种不可靠叙述加以细化,并进一步提出了“受限制的叙述”和“面具叙述”的概念。下文将简要提及这两个概念,并首次将其纳入介于可靠性和不可靠性之间的谱段。另一端是我所称的“面具叙述”。*译者注:作者最初在《活着就是为了讲述——人物叙述的修辞与伦理》(Living to Tell About It:A Rhetoric and Ethics of Character Narration,2005)第197页提出这个概念,指的是隐含作者借用人物之口来表达自身思想的叙述方式。第二,不可靠叙述和不充分叙述是截然不同的修辞现象,且不充分叙述应该具有各自单独的谱段。在我看来,不可靠和不充分叙述都是“偏离常轨”的,就是说,二者都打破了可靠叙述中典型的作者、叙述者和读者的一致立场,不可靠叙述有意要偏离常轨,而不充分叙述则是无意间偏离了常轨。在不可靠叙述中,作者、作者的读者、真实读者的立场是一致的,因为他们知道叙述者在哪些方面偏离了常轨。在不充分叙述中,作者、叙述者和作者的读者立场一致,但在真实读者看来,这三者都偏离了常轨。

一、修辞理论的独特性

就以上问题展开讨论之前,先说说笔者所提倡的修辞方法。这种方法不同于经典或后经典叙事学研究方法,因为,它认为叙事本身是一个事件,而非一种结构。根据修辞方法的界定,叙事是“某人因某种原因在某个场合告诉另外一个人发生了某件事”的行为。*笔者最初在《作为修辞的叙事——技巧、读者、伦理、意识形态》(Narrative as Rhetoric:Technique,Audiences,Ethics,Ideology,1996)一书的前言(第4页)中提出这一界说。因此,修辞理论家反对那种广泛流行的假设,即对叙事作理论归纳的最佳方式是描述叙事的各个构成部分(例如情节、人物、叙述),以及这些部分之间的结合方式(例如,每个叙事都是其故事成分与话语成分的综合)。修辞理论家同样反对那种普遍的后经典假设,即对叙事作理论归纳的最佳方式是找出相关的语境化思想体系,不论是女性主义理论、认知理论、后殖民理论,还是别的理论,然后从相应的理论出发,来理解叙事的各个构成部分及各部分之间的结合方式。修辞方法避开这两种假设,把叙事界定为人世间的一种行为方式。例如,一位讲述者编织一个故事,从而以某种方式而非其他方式对听众施加影响。这样一来,修辞理论家把作者、读者和目的视为主要的决定性因素,可以说明为什么一个叙事是以这种形式而非其他形式呈现出来的。如此看来,叙事的构成部分,包括人物叙述等特殊技巧,并不是叙事的核心内容,而是作者以某种方式而非其他方式用来实现其目的的途径或资源。从这个角度看,语境化的思想体系确实能够促进我们对叙事的理解,但它们更善于帮助我们洞悉叙事的资源而非叙事的目的。

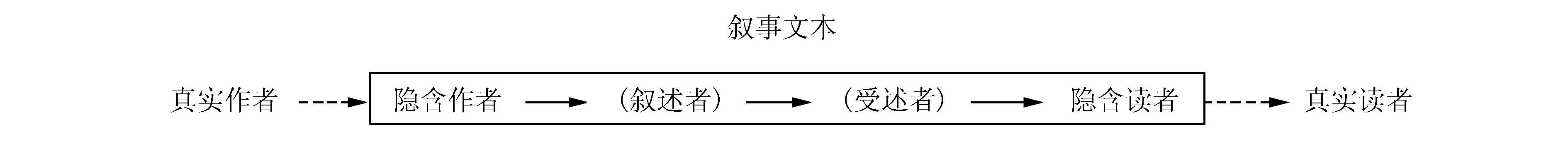

修辞理论与其他方法之间的这种差别对理论建构具有重要的实践意义。把理论建构模式依旧影响巨大的结构主义叙事学与修辞理论加以比较,就能表明这一点。结构主义语言学的理论模式中有很多重要的二元划分,例如,句子中的横组合与纵聚合成分。结构主义叙事在描述叙事语法的过程中,尽可能地对叙事作二元划分。这一过程之所以很吸引人,是因为它把叙事拆分为组织有序甚至是相互对称的构成部分。其中,最重要的二元区分当然就是故事和话语,因为这为更进一步的二元区分奠定了基础:故事包括事件和存在者,事件进一步划分为核心(主要)事件和卫星(次要)事件,存在者则分为人物和地点,等等。但是,问题在于,人们一心追求这类简洁、工整的二元范畴,到头来却扭曲了原本想要解释的现象。正如我在其他文章中谈到的,看看标准的叙事交流模式如何扭曲人物间对话所具有的作用,就会发现这个问题在此显得多么突出。图1是西摩·查特曼在《故事与话语——小说和电影中的叙事结构》中提出,并且至今仍具影响力的那个模式:*Chatman,Seymour,Story and Discourse:Narrative Structure in Fiction and Film,Ithaca,NY:Cornell University Press,1978,p.151.

图1:叙事交流情境示意图

由于结构主义的二元划分把人物视为故事的要素,把交流视为话语的构成部分,这就把对话置于叙述者向受述者发起交流的这个层次之下。但在很多情况下,作者完全绕开了叙述者,直接通过人物进行交流。修辞理论不需要对故事和话语的区分做出假定性承诺,因此,可以毫无障碍地以其他方式将对话视为叙述,这样一来,对话可以既是话语的要素也是故事的要素。由此,查特曼提出的模式只适用于特殊的叙事交流,应当用另一种模式取而代之,这种新的模式将作者和读者视为交流中惟一恒定的构件,将叙述者、人物、受述者和副文本、结构设计、讲述场合等其他文本构件视为可以利用的资源,而且这些资源能够以不同方式结合起来,达到不同的目的。

结果,当我着手研究人物叙述的时候,我觉得难以对可靠与不可靠叙述的二元对立做出任何假定性承诺,甚至也难以假定不可靠与不充分叙述之间存在二元对立。虽然本文要做分类工作,并把诸多范畴一字排开以便说明这种分类,但是,这种分类学的基础只部分存在于文本构件之中,其主要部分则来自这些构件所指向的、存在于作者、叙述者、读者之间的各种关系。并且,我更感兴趣的,最终还是人物叙述对作者、叙述者、读者之间的关系产生的影响,而不是这种分类本身。所以,把这种分类视为一种默认的探索性描述,它可以识别出基本的趋势,在这些技巧的使用过程中,这些趋势可能会到强化。之所以作这种描述的诸多原因之一在于,我认为人物叙述产生的效果,尤其是其情感和伦理效果,在从疏离到亲近之间的一个谱段上会有不同的表现(James Phelan,2007)。但分析工作中重要的第一步,是确定研究的基线。

二、对可靠叙述的理论归纳

正如我在《活着就是为了讲述——人物叙述的修辞与伦理》一书中指出的,人物叙述是一种巧妙的间接表达方式,隐含作者可以通过一个单一的文本向至少两位不同的听众发话(即他自己的听众和人物叙述者的受述者),从而实现至少两个不同的目的(即他的目的和人物叙述者的目的)。*James Phelan,Living to Tell About It:A Rhetoric and Ethics of Character Narration,Ithaca,NY:Cornell University Press,2005,p.1.我在书中还提到,叙述者的功能是报道、阐释和评价,技巧高超的隐含作者可以让读者知道其目的与叙述者的目的是否一致。或者既有相合之处,也有分离之处。包括这本书的隐含作者在内的叙事理论家,主要研究的是二者目的相分离的情况,也就是不可靠叙述。接下来再谈谈这种平衡。

可靠叙述的实质,是隐含作者透过一位与众不同的人物的滤镜,来讲述他所赞同的事物。作者之所以采用这类滤镜,是因为把报道、阐释、评价纳入故事世界中的一位行为者、讲述者的视角和经验之中,可以增进整个叙事在主题、情感、道德方面的力度和内涵。但是,并非所有的可靠叙述都会在人物叙述者的讲述功能及其人物功能之间建立同样的关系。实际上,专注于这些功能之间可变的关系之上是至关重要的。这可以让我们理解,为什么可靠和不可靠叙述并非二元对立的概念,而是便捷的简称,二者各自包含了一系列人物叙述类型。换言之,作者如何采用一个与众不同的人物的滤镜,可能会随着场合的变化而有所不同,这恰恰是因为,作者可能会多多少少让滤镜本身凸显出来。同时,也因为作者可能会以不同的组合来采用讲述者的报道、阐释和评价功能,时而突出其中一者,时而突出其中两者,时而一并突出这三者。在不可靠叙述中,滤镜始终很厚(隐含作者与叙述者之间存在距离,是因为滤镜引入了隐含作者对事物的曲解),但在可靠叙述中,滤镜的作用可能变化不一。因此,任何可靠叙述的实例,在很大程度上取决于滤镜的厚度与特定叙述功能之间的互动情况。不论如何,我认为,还是应该识别出可靠叙述的三种主要的亚类型,即受限制的叙述(restricted narration)、交汇叙述(convergent narration)和面具叙述(mask narration)。*在《活着就是为了讲述——人物叙述的修辞与伦理》中,我已经识别出受限制的叙述和面具叙述,但并未将其放到本文提出的这个谱段上。

我把不可靠叙述及相关的作者和叙述者之间的各种差距放在这个谱段的左边,把可靠叙述及相关的作者和叙述者之间的各种立场一致放在这个谱段的右边。现在我要讨论这个谱段上的不同位置,首先探讨的是居于中间的可靠叙述的第一个亚类型。

我把受限制的叙述放在这个谱段的正中间,因为从根本上说这是一种可靠叙述,但从效果上说,它与不可靠叙述和其他类型的可靠叙述具有相似性。在受限制的叙述中,隐含作者将人物叙述者的功能限制在可靠报道方面,并同时运用可靠性和限制性来表现人物叙述者始终没有意识到的阐释或评价。在受限制的叙述中,当隐含作者把大部分注意力引向其他人物,或者把经验自我的活动置于突出位置的时候,人物模仿功能的叙述滤镜就会变薄。例如,在《哈克贝利·芬历险记》(TheAdventuresofHuckleberryFinn,1886)中有这样一段话:

就在这时候,舍尔本走到房子正面小门廊屋顶上,手上端着双管长枪,从容、镇定地站在那儿,一言不发。喧闹声戛然而止,人群向后退去。*Gerald Graff and James Phelan,eds.,Adventures of Huckleberry Finn: A Case Study in Critical Controversy,2nd edition,Boston:Bedford/St.Martin’s ,2004,p.146.

对于舍尔本不可一世的权威以及人群对这种权威的屈服,马克·吐温用哈克的可靠报道来传达出含蓄的阐释和评价,但哈克对这些阐释和评价始终没有意识。此外,人物叙述者哈克的滤镜变得很薄,因为马克·吐温的主要目的是展现舍尔本与布雷克斯维尔的乌合之众的对峙,因此,他不想让读者去关注哈克视角的独特之处。

虽然在其他情况下人物功能的叙述滤镜始终比较厚,但人物叙述者对所报道的事件越是天真无知,滤镜就越有可能变厚。以下段落来自弗兰克·迈考特的《安吉拉的灰烬》(Angela’sAshes,1996),我曾在《活着就是为了讲述——人物叙述的修辞与伦理》中引用过这段话。其中,儿童叙述者弗朗基的天真无邪几乎与他所报道的事件一样,被放到了极为显眼的位置:

妈妈在床上呻吟,脸色苍白。爸爸让马拉奇和双胞胎兄弟下床,坐到熄灭的壁炉边上。我跑到街对面去敲阿吉姨妈的门,直到姨父帕特·吉廷边咳嗽边咕哝着打开门。怎么啦?怎么啦?

我妈妈在床上呻吟。我想她是生病了。*Frank McCourt,Angela’s Ashes, New York:Scribner,1996,p.62.

对事件的可靠报道持续着,隐含作者迈考特明确了两件事。其一,弗朗基的母亲安吉拉正在经历流产,其二,身为儿童的弗朗基年幼无知,无法理解正在发生的事情。在这里,限制的效果凸显了弗朗基的天真无邪,而马克·吐温却没有对哈克的叙述加以限制。马克·吐温不但想要讲述哈克的历险故事,同时也想要揭示19世纪中期密西西比河两岸居民的不足之处,相比之下,迈考特想要把弗朗基放在读者意识中最前沿、最核心的位置。

沿着谱段向右移动,我标出交汇叙述。在交汇叙述中,即便人物功能的叙述滤镜很厚,即便滤镜的焦点集中在一个或多个人物的经历之上,隐含作者、人物叙述者和作者的读者对报道、阐释、评价的看法仍然是一致的。由于作者、叙述者、人物和读者的立场一致,因此,交汇叙述往往具有很强的亲近效果。例如,简·爱对她和罗切斯特婚姻的描述:

现在我们已经结婚十年了。我知道同我在世界上最爱的人一起生活,并且完全为他生活是怎么回事。我认为我自己极其幸福——幸福到言语都无法形容;因为我完全是我丈夫的生命,正如他完全是我的生命一样。*Charlotte Bront⊇,Jane Eyre,Shakespeare Head edition,Oxford:Oxford University Press,1932,vol.2,p.281.

这段话是简的叙述自我在报道、阐释、评价她的经验自我的婚姻,这是一番充满情感和道德力量的总结,这正是因为隐含作者勃兰特、人物简、作者的读者都持有的相同的情感和判断。

在谱段的最右端,我标出面具叙述。在面具叙述中,人物叙述者的报道功能减弱,其阐释和评价功能凸显出来,隐含作者依靠人物叙述者来帮助读者对叙事的一个或多个方面作主题化的总结。虽然滤镜仍然存在,但它比交汇叙述的滤镜要薄,因此,隐含作者的声音只是受到轻微的折射。例如,尼克·卡拉威在《了不起的盖茨比》(TheGreatGatsby,1925)结尾处那段著名的阐释性、评价性沉思,最后一句话是“于是我们奋力向前划,逆流向上的小舟,不停地倒退,进入过去”。*F.Scott Fitzgerald,The Great Gatsby,New York:Scribner,1925,p.189.尼克对叙事所作的主题性总结也是隐含作者菲茨杰拉德的总结,但是,如果由菲茨杰拉德在不戴面具的情况下做出这番总结,其冲击力显然就没有那么强。这段总结之所以更加强劲有力,是因为尼克的沉思根植于他先前的经历、观察和思索,而所有这一切都已经由菲茨杰拉德的读者所认同。

图2是我眼中的可靠叙述谱段。箭头的方向表明作者与叙述者一致的程度(作者的读者总是与作者保持一致)。可靠叙述往往具有亲近作用。

三、在谱段上确定各种类型的不可靠叙述

从“受限制的叙述”向左移动,我们就进入了不可靠叙述的领域。我首先要指出的是,在这个领域中,人物模仿功能的叙述滤镜始终是很厚的,因为不可靠性始终与人物的具体特征相关联。在《活着就是为了讲述——人物叙述的修辞与伦理》中,我辨析了6种不可靠性,即错误阐释和不充分阐释,错误评价和不充分评价,错误报道和不充分报道,但是我并没有确立它们在作者与叙述者的距离谱段上的位置。现在我把错误阐释和不充分阐释放在靠近中央的位置,错误评价靠左一些,把错误报道放在谱段的最左端。我把错误报道放在最左端有两个原因。其一,由于我认为“某人告诉另外一个人发生了某事”是叙事的关键,因此我认为,作者和叙述者就所发生的事情存在的分歧非常关键,其重要性超过二者对事件的阐释、评价方面的分歧。其二,错误报道通常伴随着错误阐释或错误评价,因此从实践上看,作者和叙述者之间的距离会显得更加遥远。我把错误评价放在比错误阐释更靠左的位置,因为我认为,道德上的缺陷比阐释上的不足更加严重,并且错误阐释与在受限制的叙述中发生的情况比较接近。

图2:可靠叙述谱段示意图

图3是不可靠叙述的谱段,箭头指示的是不可靠性增加的方向(虽然这个谱段上任何位置都可能具有亲近或疏离的效果)。

图3:不可靠叙述谱段示意图

把以上两个谱段合并起来,就得出如图4所示的谱段,其箭头表示可靠性增加的方向。

图4:可靠、不可靠叙述综合谱段示意图

四、不充分叙述

在不可靠性的谱段上,作者和作者的读者始终立场一致,真实读者则尽量与这两者站到一边。有所变化的是,作者和读者的立场与叙述者立场的一致性程度。如前所示,这个谱段上没有不充分叙述的位置,因为在不充分叙述中,作者、叙述者和作者的读者是一致的,但真实读者却选择不和他们站在一起。依据我们对不充分的原因所作的分析,不充分叙述可能涉及报道和阐释,可能也包括评价,甚至也具有亲近或疏离效果。但是,这些亲近、疏离效果主要是在隐含作者与真实读者的关系中发挥作用,而不是像在不可靠叙述中那样,主要在叙述者与作者的读者的关系中发挥作用。

任何一位真实读者当然都有权把任何叙述视为不充分的,尤其是在伦理轴线上,因为,任何读者都可能抵制或反对某位作者的叙事中最基本的伦理价值观。但是,作为一名修辞理论家,我对两种类型的不充分叙述尤其感兴趣,第一类仅限于非虚构作品,第二类则在虚构和非虚构作品中都可能出现。我把第一类称为不充分的指涉性叙述(deficient referential narration),其中又分为两个亚类型,即无意型(inadvertent)和欺骗型(deceptive)不充分叙述。第二种类型我称之为不充分的文本内叙述(在某些人物叙述中,文本再现的内容与外部事实存在差距,有关这类叙述的研究,参见Hansen,Shen and Xu,2007)。

不充分的指涉性叙述涉及非虚构叙事中对人物、地点和事件的错误报道、错误阐释和错误评价。换句话说,不充分的指涉性叙述所涉及的,是在非虚构文本中对文本外事实的再现与这一事实本身之间存在的差距。并且,由于报道是叙事中最基本的要素,因此,最严重的“不充分”与错误报道相关。无意型不充分叙述,指的是作者想要准确地报道、阐释或评价外部事实,但却未能如愿。例如,对正在发生的新闻事件进行报道的现场记者一般都想尽力准确地进行报道,但由于信息有限,可能会对事件进行错误报道、错误阐释或错误评价。在这种情况下,新闻播报员希望作者的读者相信其报道的内容是可靠的,但随着更多信息的出现,真实读者将拒绝相信其真实性。依据造成不充分叙述的原因,无意型不充分叙述可能具有亲近或疏离的效果。

欺骗型不充分叙述出现在詹姆斯·弗雷的《百万碎片》*James Frey,A Million Little Pieces,New York:Random House,2003.这类叙事中,作者有意作错误报道,并希望作者的读者对此毫无察觉。一旦真实读者发现其中有诈,就会选择不再与作者的读者站在一边,这往往是一位或多位读者将作者的叙述与其他文本外事实证据相对比之后发生的情况。欺骗型不充分叙述往往会对隐含作者与真实读者的关系产生疏离作用。

如前所述,文本内不充分叙述可出现于虚构和非虚构作品中,其不充分性是通过叙述的总体设计中存在的某些不一致或其他瑕疵暴露出来的。换句话说,文本内不充分叙述之所以不充分,与其更大的叙事所设定的条件相关。例如,哈克贝利·芬在小说中逃跑部分的叙述就是不充分的,因为这段叙述对汤姆·索亚的逃跑计划予以伦理上的认可,而要执行汤姆的逃跑计划,就要贬低吉姆,这与哈克先前做出的艰难决定相矛盾——他宁可下地狱也不告诉华生小姐她的奴隶藏在哪里。在这里,不充分叙述对我与哈克的关系,尤其是我与马克·吐温的关系具有疏离作用。

关于文本内不充分叙述,笔者已在其他文章中详述,本文再以《奇想之年》*Joan Didion,The Year of Magical Thinking,New York:Knopf,2005.为例加以说明。在这部回忆录中,我发现琼·狄迪恩在叙事的某个关键部分做出了不充分阐释和评价,那就是当她接到丈夫约翰死于心脏病发作的尸检报告的时候。在此之前,她的叙述自我不断注意到她的经验自我,在想办法让自己或是约翰寻求避免心脏病爆发的方法。而当她读到尸检报告时,她认为自己可以放弃自己的求索,因为报告表明无论她还是她丈夫对此都已无能为力。报告表明,约翰的死因是冠状动脉左前降支被严重堵塞。狄迪恩之前提到,几年前约翰的这支动脉接受过血管修复手术。读了报告之后,她给出的说法是:“他的冠状动脉左前降支于1987年修复过,后来大家都忘了这事儿,于是它又坏了。”*Joan Didion,The Year of Magical Thinking,New York:Knopf,2005,p.207.我认为叙述的不充分性出现在“大家都忘了这事儿”这个从句中,被遗忘的事情正是她竭力要去发现的那类事情。结果,她不但没有将这件事看做一种启示,反而将其视为无须自责的理由。她的阐释和自我评价都是不充分的。但令人惊讶的是,与《哈克贝利·芬历险记》中的不充分叙述不同,这里的不充分叙述具有亲近效果,因为它增进了我对狄迪恩的同情,而且我也更加赞同她为摆脱丧夫之痛而做的努力。自责只会使她的境况更糟,而她的叙事设计让我非常希望她能找到节哀顺变的办法。

欺骗型不充分叙述比无意型不充分叙述具有更强的疏离效果。因此可以得出如图5和图6所示的两个谱段,其中第二个谱段的描述更加细化。

图5:不充分叙述谱段示意图

图6:不充分叙述谱段细化示意图

五、结论,或曰“那又如何?”

针对“那又如何?”这个问题,我给出两个回答。第一,与对任何多样化而又相互关联的现象所作的概览一样,上述内容不仅让我们能够把这些现象视为一个连贯的巨大图景的组成部分,而且也能让我们藉此增进我们对单个现象的理解。也就是说,把人物叙述的每一个亚类型与其他所有亚类型结合起来加以观察,就能对它获得更清晰、更深入的认识。第二,上述内容为大量的其他研究提供了一块跳板。例如,可以对比虚构与非虚构作品中的交汇叙述,从而对这两种叙事中隐含作者与叙述者的关系加以比较;或者看看以上内容是否还有修正的余地,以便适用于对图画叙事和电影叙事所作的分析;还可以看看上述内容如何揭示对话的运作机制;如此等等。换句话说,只要修辞诗学能够恰如其分地对人物叙述加以描述,那么它就能开启更多的探索路线,带我们进入叙事交流的奇妙领域。

参考文献:

Chatman,Seymour,StoryandDiscourse:NarrativeStructureinFictionandFilm,Ithaca,NY:Cornell University Press,1978.

Graff,Gerald and James Phelan,eds.,AdventuresofHuckleberryFinn:ACaseStudyinCriticalControversy,2nd edition,Boston:Bedford/St.Martin’s ,2004.

Hansen,Per Krogh,“Reconsidering the Unreliable Narrator”,Semiotica,vol.165,no.1/4,2007,pp.227~246.

Phelan,James,“The Implied Author,Deficient Narration,and Nonfiction Narrative:Or What’s Off-Kilter in The Year of Magical Thinking and The Diving Bell and the Butterfly?”,Style,vol.45,no.1(Spring 2011),pp.127~145.

Phelan,James,“Estranging Unreliability,Bonding Unreliability,and the Ethics of Lolita”,Narrative,vol.15,no.2,pp.222~238.

Phelan,James,“The Lessons of ‘Weymouth’:Homodiegesis, Unreliability,Ethics,and The Remains of the Day”,in Davide Herman (eds.),Narratologies:NewPerspectivesonNarrativeAnalysis,Columbus:Ohio State University Press,pp.188~189.

Phelan,James,LivingtoTellAboutIt:ARhetoricandEthicsofCharacterNarration,Ithaca,NY:Cornell University Press,2005.

Phelan,James,NarrativeasRhetoric:Technique,Audiences,Ethics,Ideology,Columbus:Ohio State University Press,1996.

Shen,Dan and Dejin Xu,“Intratextuality,Intertextuality,and Extratexuality:Unreliability in Autobiography versus Fiction”,PoeticsToday,vol.28,no.1,2007,pp.43~88.

说明:原文:“Reliable,Unreliable,and Deficient Narration”系作者在第五届国际叙事学会议暨第七届全国叙事学研讨会(2015年11月11~14日,昆明)上宣读的主题发言论文。2015年11月,作者授权翻译中文版并略有改动。经作者授权同意,以论文形式在本刊发表。

(责任编辑 甘霆浩)

作者简介:①詹姆斯·费伦(James Phelan),美国俄亥俄州立大学英语系(Department of English,Ohio State University)教授(Ohio 43210,USA) ,《叙事》(Narrative)杂志主编;王浩,云南大学大学外语教学部副研究员(云南 昆明,650091)。