产业安全视域下TPP的利弊考量——基于“市场-创新”二维模型的影响分析

李成乔

(南京政治学院,江苏南京 210003)

产业安全视域下TPP的利弊考量——基于“市场-创新”二维模型的影响分析

李成乔

(南京政治学院,江苏南京 210003)

摘要:TPP(跨太平洋战略经济伙伴协定)加剧了亚太贸易格局的复杂性,闭合区域内的自由贸易将使TPP域外国家遭受强烈的贸易和投资转移效应。这种转移效应首先反映在商品及要素价格上,然后逐步向产业的市场占有率和创新能力上延伸,最终对我国产业安全造成影响。然而,TPP是一把“双刃剑”,TPP自身的局限性为形成良性“倒逼”机制提供了可能性。

关键词:TPP;市场;创新;产业安全

一、序言

TPP谈判始于2010年3月,谈判由两大类内容构成:一是知识产权保护规则等12个谈判参与国一起决定的领域;二是如某类商品进口关税减免等双边磋商领域。

2015年10月5日,泛太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)终于取得实质性突破,由美国主导,日本和其他10个泛太平洋国家就TPP达成一致。这12个参与国加起来所占全球经济的比重达到了40%。地理空间上,TPP是一个跨越太平洋、东西联动、横贯南北的区域贸易组织,域内各国的经济发展水平呈现出明显的梯度,产品及资源禀赋也具有多样性、复杂性的特征。

TPP将对近18000种类别的商品降低或减免关税。其中,美国、日本等发达国家的高新技术产品占有优势;东盟国家劳动力资源比较优势明显,如越南等地的劳动力成本较低;而新加坡、菲律宾和马来西亚等国的劳动力生产率水平较高;智利、秘鲁、加拿大等国自然资源丰富。[1]资源及优势的互补使得TPP国家形成了一个具有强烈排他性的闭合系统,域外的国家都有可能面临由TPP引发的贸易和投资转移效应,中国也不例外。

我国以外向型经济著称,2013年进出口贸易额更是超越了美国,成为世界第一大贸易国。长期的贸易顺差使我国经济对外贸产生了特殊的依赖性,贸易规则的变化将直接影响我国的贸易水平。我国与TPP相关国家的贸易额占我国贸易总额的33.2%,生效之后将对我国的贸易结构和产品结构产生较大影响。

此外,鉴于TPP、TTIP(跨大西洋贸易与投资伙伴协议)与TISA(国际服务贸易协定)“选择性”谈判的溢出效应对全球双边贸易机制的联合影响,[2]处于新贸易规则制定边缘的国家(我国)将直面欧美近45%世界GDP所带来的潜在负外部性,如机会成本、资本替代效应等。TPP成员国内存在与我国结构及要素趋同的新兴经济体,如越南,出口产品结构与我国具有高度的相似性。参与TPP的小国可以通过信号效应带来收益,即向外部世界发出清晰的市场开放和政策可信的信号,以吸引外资的流入,[3]一旦越南获得贸易创造效益将会对我国相关趋同产业形成冲击。

二、TPP对我国产业安全的影响机制

1.产业安全分析框架的沿用及原因

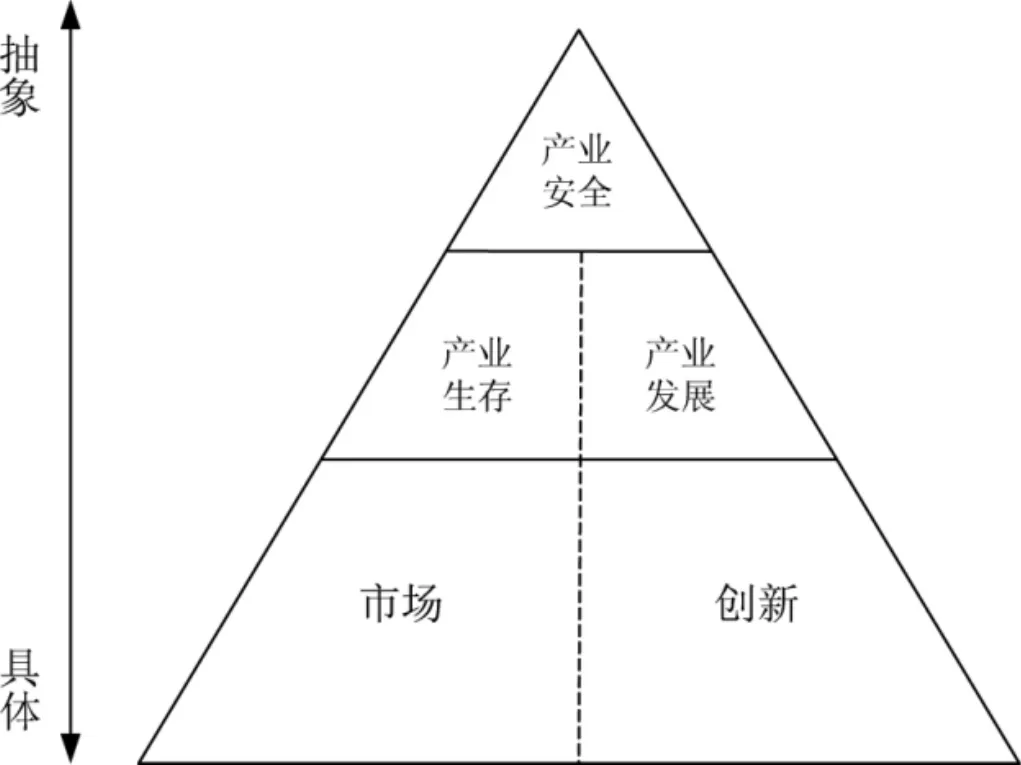

本文引用了北京交通大学李孟刚教授的观点:产业安全是指特定行为体自主产业的生存和发展不受威胁的状态。[4]这样概括既强调了生存权和发展权对产业的重要性,也突出产业安全是产业可持续性的一种状态,即“不受威胁”。与产业安全内涵相比,产业安全评价指标体系的构建要相对复杂一些。自俄罗斯学者B.K.先恰戈夫提出“阀值”后,学者们对这个问题的看法不断深入。从国内研究情况来看,自“经济安全论坛”提出显性安全、国际经济关系、国内科技水平和国内经济条件的评价体系后,景玉琴提出了“三维度模型”,何维达、许铭、李孟刚、孙瑞华则分别建立了各自的“四维度模型”架构,朱建民创建了“五维度模型”。[5]比较之下,笔者更倾向于史向欣博士后所采用的“四维度模型”,即对外依存度、产业控制力、产业竞争力和产业发展力。并在此基础上,沿用其以“市场”和“创新”为基石,产业生存和产业发展为“中流砥柱”的产业安全分析框架。[6]

图1 产业安全的内涵解析

该分析框架以创新和市场为基础,主要涵盖了如下几个方面的内容。第一,“四维度模型”是对产业安全前沿理论的继承和发展,具有科学合理性。国内知名学者何维达、许铭、李孟刚运用产业竞争力、产业控制力和对外依存度等维度对我国的产业安全进行静态刻画,形成了较为完整的指标体系。针对动态能力指标的不足,笔者引入了产业发展力。产业发展力就是产业可持续发展的能力,[7]是对产业境况及长期发展的动态描述。产业安全静态现状的与动态能力是构建完整的产业安全评价体系的基础。第二,基于市场和创新为基石的研究是紧紧契合当前中国经济发展实际的理论创新。中国经济进入“新常态”以来,三期叠加效应突出,产能过剩严重,我国正面临“传统产业有市场而创新不足,新兴产业有创新而市场不够”的困境。因而,我国要想在现有的国际分工格局下实现由产业链低端到高端的“跃升”就需要充分发挥好市场和创新的基石作用。第三,市场和创新也是由TPP所引发的贸易和投资转移效应对我国产业安全施加影响的媒介,起到了“桥梁”和“纽带”的作用。贸易和投资的转移效应会促使我国企业的市场占有率发生变化,直接或间接地改变企业科研资金的使用状况,进而影响企业创新能力的生成和发展。

2.TPP对我国产业安全的作用方式

TPP对我国产业安全产生影响的根源是贸易和投资的转移效应。域内国家利用贸易创造降低产品(服务)的成本,形成相对于域外国家出口优势,域外国家产品(服务)受贸易壁垒的阻碍在域外市场循环,域内产品(服务)进入国际市场单向利好;域外资本受信号效应的刺激而“蠢蠢欲动”,域内资本受投资壁垒的影响在域内国家循环,域外资本批量涌入TPP国家。

医用电子仪器教学案例的设计在优化课程知识结构的基础上,构建适应创新能力培养要素的知识体系和创新课堂教育教学模式载体。教学实践初步证明,专业技术课程中项目化教学法能解决学什么、如何学和能做什么的问题,从而形成教师和学生教学相长的良性互动,发挥学生主体学习意识,有利于培养学生创新能力和专业素养,适应创新型社会主义建设对高校教育教学的基本要求。■

可见,TPP对我国产业安全的影响的线索主要有两条。其一,贸易转移效应首先作用于外贸依存度较高的产业(于我国而言,便是以纺织、服装等为代表的制造业),通过增加贸易成本、降低产品国际竞争力的方式逐步改变我国出口产品结构和国内市场竞争状况,进而影响产业创新能力的生成和发展,引起相关产业市场份额与产品结构的联动反应,加速传统产业的海外转移。其二,资本转移效应一方面体现在潜在外商投资机会的丧失弱化了技术外溢效应,进而影响新兴产业对成熟技术的吸纳能力;另一方面,与贸易转移效应的联合作用下我国的外汇储备呈现下降趋势,抵抗金融风险的能力减弱,进而引发外资的大规模撤离,外资的撤离又会引起外汇储备的减少,形成恶性循环,最终导致我国产业融资环境的相对恶化,创新型企业“失血”,产业创新动力不足。

三、TPP条件下我国产业安全所面临的挑战

TPP条件下,我国产业安全的威胁主要来自两个方向,一是市场份额被挤占的风险,二是创新动力不足的风险,二者最终在对外依存度、产业控制力、产业竞争力和产业发展力上得以具体实现。

1.产品出口受阻,传统产业的产能过剩愈发严重

内容上,TPP具有明确贸易指向性。无论是“纺织和服装”,还是“原产地规定”,都是会对我国在贸易中占据优势的劳动密集型产业产生负面作用。贸易壁垒的出现使“中国制造”的域内交易成本相对升高,域内产品竞争力弱化致使出口商品难以完成向外汇的“惊险一跃”。据有关权威机构预测,TPP建成后,中国对美国一国的出口就可能减少30%以上。[1]而且,TPP成员国可以利用域内的贸易和投资创造效应实现帕累托最优,降低产品的生产成本,形成国际竞争力,挤占我国产品的国际市场份额。据美国彼得森国际经济研究所的估计,TPP将导致中国出口每年损失约1000亿美元。[8]TPP域外歧视待遇使我国传统产业出口受阻,而出口企业的产能不会立刻凭空消失,造成短期国内市场产品大量积压,进一步加剧了产能过剩。

2.FDI流出,潜在溢出效应减弱

3.投资环境相对恶化,产业创新“供血”不足

新的产业安全观实现了由过去片面注重产业控制、突出外资进入威胁向强调产业竞争力生成、重视创新在产业发展中所起作用的有效过渡。李孟刚认为,产业竞争力是产业安全的核心。[11]何维达、吴玉萍在《国家能源产业安全的评价与对策研究》一书中也提出了类似的观点。金碚指出,产业安全问题归根到底是产业竞争力问题,也就是说,对于一个国家竞争力强的产业,一般不会存在产业安全问题,保护我国产业安全的关键在于提升产业的国际竞争力。[12]Guan、Yam 和 Mok等指出,竞争力是研发投入及技术创新的产出结果。[13]目前,我国制造业要想实现由产业链低端向高端的跃升、摆脱价值依附对我国产业安全的不利影响就需要本国企业掌控核心技术。碍于发达国家对知识产权保护的影响,通过溢出效应或购买产权获得核心技术的可能性越来越小,自主创新渐成提升我国产业竞争力的唯一途径。TPP条件下,贸易和投资转移效应都会直接或间接地导致我国的外汇储备减少,从而形成“外汇储备↓→抵抗金融风险的能力↓→FDI流出→外汇储备↓……”的恶性循环,引起产业融资环境的恶化,创新型企业融资代价变高,研发投入减少,产业创新动力不足,竞争力的生成和发展出现困境。

4.新兴产业与传统产业承接时差拉大,造成阶段性空心化

根据战略性新兴产业与传统产业的相互作用关系,战略性新兴产业会经历“双峰逼近”、协调发展、良币驱逐劣币三个发展阶段,并在第三个阶段实现对传统产业的替代,成长为新的传统产业,同时,部分传统产业完成高技术改造成长为新的产业。[14]目前,我们国家正处于第一阶段,传统产业改造“高峰”与战略性新兴产业培育“高峰”同时逼近,传统产业升级与战略性新兴产业培育同时并举。产业升级是指产业由低技术水平、低附加值状态向高新技术、高附加值状态演变的趋势。[15]从产业发展力角度,产业升级是持续竞争优势获得的重要途径。我国正处于传统产业升级的关键期,升级的方向主要是由传统的劳动密集型产业升级为技术和知识密集型的战略性新兴产业。[16]战略性新兴产业则是以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。[17]战略性新兴产业培育与发展的最终结果便是新的传统产业诞生。然而,传统产业升级和战略性新兴产业的培育都不是一帆风顺的,存在一定的风险性。既要实现人力、物力以及知识等要素资源融合向科学技术创新的转化,也要牢牢把握科学技术创新向实际生产力发展的转化,进而形成“要素资源→创新→生产力”的可持续发展力。在要素资源向生产力转化过程中,起关键作用的是科学技术创新。TPP的转移效应会影响域外国家的创新,一旦要素融合形成不了有效科学技术创新或科学技术创新无法有效转化为生产力,传统产业升级和战略性新兴产业培育所需要的时间也会相应地延长,新的战略性新兴产业和新的传统产业诞生的时间被推迟。当然,创新困境的长期延续也可能会将我国锁定在产业链的低端,陷入“中等收入陷阱”。另一方面,受产能过剩和TPP信号效应的影响,我国传统产业东南亚转移的步伐进一步加快,引起不具备升级潜力的传统产业快速衰退。传统产业衰退的速度过快又会使企业缺乏进入高新技术产业的长期投资能力。[18]新兴产业和传统产业的衔接出现时间断层,阶段性产业空心化的诞生削弱了我国产业的可持续发展能力。

四、有效“倒逼”形成条件下,我国产业安全的潜在机遇

“倒逼”原本是货币经济学的一个术语,是指在强政府干预的经济体制条件下,大量的国有企业和地方政府,出于自身利益,往往压迫商业银行不断增加贷款,从而迫使中央银行被动地增加货币供应,形成所谓的倒逼机制。[19]但随着“倒逼”概念的延伸,现在的“倒逼”越来越广泛地应用于经济领域,并逐渐衍生为企业或经济发展的激励措施和手段。TPP在产业安全领域的“倒逼”实质就是转移效应作用于市场与创新“二因素”的反向助推。

1.TPP成员国良好的投资环境促使我国低端产业转移,助推产业升级

转移效应只是针对域外国家,而对于TPP国家来讲,便是创造效应。一方面,这种鲜明的市场信号会引发我国国内制造业困境,逼迫着不具备竞争优势的企业以资本和技术转移的方式涌向TPP国家。劳动密集型产业的海外转移可以继续利用TPP国家的低成本优势为母公司创造收益,通过资本回流的形式增加资本积累,为母公司进行自主研发提供动力,增强母公司的创新能力。另一方面,具备竞争优势的企业为保持这种优势将寻求技术上的突破,重视研发投入。在国际国内市场双重竞争压力下,优势企业的创新活力被激发,实现了竞争优势的延续或向高新技术产业转型的企业战略。微观主体的有效转移和“利好”转型有利于企业创新能力的提升,从而推动产业由低端向高端攀升。

2.促成产业结构的有效调整,推动三次产业均衡发展

根据 SCP 理论,产业结构决定市场行为,最终决定产业发展。产业结构是国民经济各产业部门之间及各产业部门内部的联系和比例关系。不同的产业结构会导致差异明显的市场行为, 从而影响产业发展力。[6]我国三次产业发展的不均衡的现状已经严重影响了产业发展的可持续力。根据国家统计局所公布数据,2014年我国三次产业增加值比重为9.2%、42.6%、48.2%。近年来,虽然我国在第三产业投资比重有所增加,但并没有从根本上改变我国产业的最终格局。第一产业发展滞后,与工业融合度不高;第二产业仍然占据了主导地位,但“大而不强”,缺乏持久竞争力;第三产业占GDP比重远低于世界平均水平65%,是产业结构失衡的主要表现。TPP转移效应的“重灾区”是传统制造业,我国可以充分发挥市场机制的作用,利用TPP的转移效应加速淘汰部分盈利能力较差的企业。同时,也可以用国际上对开放性服务贸易的需求来刺激国内企业,加快服务业,特别是生产性服务业的发展,早日形成具备开放条件的国际竞争力,实现产业的均衡发展。

参考文献

[1]赵娜.TPP对中国出口产业的潜在威胁及对策研究[J].世界经济研究,2014,33(2):23-28.

[2]张平,张晓通.美欧构建跨大西洋自贸区有关情况及应对[J].国际贸易,2013,32(7):31-35.

[3]沈铭辉.跨太平洋伙伴关系协议(TPP)的成本收益分析:中国的视角 [J].当代亚太 ,2012,21(1):5-34.

[4]李孟刚.产业安全理论的研究[D].北京:北京交通大学,2006:51-52.

[5]朱建民,魏大鹏.我国产业安全评价指标体系的再构建与实证研究[J].科研管理2013,34(7):146-153.

[6]史向欣等.“新常态” 下的产业安全评价体系重构与实证研究——以中国高技术产业为例.中国软科学[J]. 2015,30(7):111-126.

[7]萧新桥,余吉安.基于循环经济的区域产业发展力评价体系研究[J].北京交通大学学报(社会科学版),2010,34(3):45-52.

[8]全毅.全球区域经济一体化发展趋势及中国的对策[J].经济学家,2015,27(1):94-104.

[9]张碧琼.国际资本扩张与经济安全[J].中国经贸导报,2003,20(6):30-31.

[10]单春红等.外资利用对我国产业安全影响的实证分析——结构效应和溢出效应的视角[J].产业经济研究,2007,6(6):23-30.

[11]李孟刚.产业安全理论研究[M].北京:经济科学出版社,2010:49-52.

[12]金碚.产业竞争力与产业安全的关系[J].财经界,2006,24(9):28-30.

[13]GUAN J C,YAM R,MOK C K,et al. A Study of the Relationship between Competitiveness and Technological Innovation Capability Based on DEA Models[J]. European Journal of Operational Research,2006(3):25-30.

[14]熊勇清,李世才.战略性新兴产业与传统产业的良性互动发展——基于我国产业发展现状的分析与思考[J].科技进步与对策,2011,28(5):54-58.

[15]黎春秋,熊勇清.传统产业优化升级模式研究:基于战略性新兴产业培育外部效应的分析[J].中国科技论坛,2011,27(5):32-37.

[16]张银银,邓玲.以创新推动传统产业向战略性新兴产业升级[J].经济纵横,2013,29(6):54-57.

[17]国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定http://baike.haosou.com/doc/5022111-5248006. html.2010-10-10.

[18]张敏丽,贾蓓.金融危机后中国产业空心化发展的新动向及其原因探析[J].河北学刊,2014,34(2):103-106.

[19]张炜.倒逼机制:作为实践逻辑的似真推理[J].中南大学学报(社会科学版),2012,55(3):59-62.

The Analysis of TPP’s In fl uence to Chinese Industry Security——Based on the Perspective of Two-Dimensional Model ‘Market-Innovation’

LI Chengqiao

(Nanjing Political Institute of PLA, Jiangsu Nanjing 210003, China)

Abstract:TPP complex the Asia-Paci fi c trade pattern, the free trade of closed area will make other countries suffer from transfer effect. The effect will fi rstly re fl ect on the price of commodity, and then gradually cause the changes of market share and innovation ability. Ultimately, TPP will affect the industry security of our country. The TPP, however, is a "double-edged sword", the TPP own limitations for benign "reversed transmission mechanism of the formation of" possibility.

Key Words:TPP; market; innovation; industry security

【作者简介】李成乔(1992-),男,江苏丹阳人,硕士研究生,研究方向中国特色社会主义经济理论与实践。

DOI:10.11970/j.issn.2095-7866.2016.01.009

中图分类号:F744文献识别码:A

文章编号:2095-7866(2016)01-0098-07