大众民主、政府扩张与国际体系变迁

——对西方国家债务困境的政治解释

刘世强 王翔宇

大众民主、政府扩张与国际体系变迁

——对西方国家债务困境的政治解释

刘世强 王翔宇

当前西方国家的债务困境是第二次世界大战结束以来不断发展和积累的结果。大众民主到来、政府角色扩张和国际体系变迁构成了西方国家深陷债务困境的基本逻辑,具体机理可表述为:大众民主带来了社会福利的刚性化,这在影响西方国家经济增长的同时,却使得政府的公共支出持续扩大,进而导致严重的财政失衡。当在大众民主框架内增加税收和削减福利难以实现时,借钱消费成为了政治家与选民的“理性选择”。社会经济事务的复杂化赋予西方国家政府扩张以“合法性”,政府维持财政平衡的传统教义被管理有效需求的时代要求所取代,这从另一角度推动了财政赤字和债务负担的加重。不过,在相当长的时期内,西方国家利用霸权机制汲取国际财富资源,成功化解了内部供给与需求之间的矛盾。然而,随着国际体系的变迁,西方霸权呈现相对衰落趋势,其国内代价国际转移的做法日益不可持续。霸权红利的减少必然加剧西方国家的债务困境,甚至引发新的政治和社会冲突。

大众民主;政府扩张;国际体系变迁;债务困境

自2008年国际金融危机以来,西方国家的债务问题引发国际社会广泛关注。由希腊发端并席卷欧洲的主权债务危机不断发酵,导致欧洲经济的严重衰退和一体化进程的阶段停滞。近年来,为应对金融危机、刺激经济复苏,美国政府采取扩张性的财政政策,导致财政赤字急剧增加,债务占GDP的比重屡创历史新高。同为西方世界的欧洲和美国缘何同时深陷债务困境?除了各自的特殊原因之外,西方国家巨额债务的形成有没有一般性的机理在起作用?

目前,学界对于西方国家的债务危机已有大量研究。通过梳理相关文献,我们大致可以将其归纳为以下四种解释:第一,危机关联说,即认为西方国家的债务危机为国际金融危机的延续和深化,是其中央政府为应对金融危机而采取扩张性宏观政策的结果*参见Andrew Scott, “The Long Wave of Government Debt”, Vox, March 11, 2010; Carmen M. Reinhart and Kenneth S. Rogoff, “From Financial Crash to Debt Crisis”, American Economic Review, Vol.101, No.5, 2011;陈玉梅、宋玉臣《从公司危机到主权债务危机的形成机理与启示》,《当代经济研究》2010年第9期;刘志强《主权债务危机财政风险形成的制度分析》,《当代经济研究》2011年第7期。;第二,民主异化说,即认为在选举民主框架下,西方政治家为了获得选票而竞相对选民做出扩大公共开支的承诺,从而导致政府的财政赤字和债务攀升*参见Alberto Alesina and Guido Tabellini, “A Positive Theory of Fiscal Deficits and Government Debt”, The Review of Economic Studies, Vol. 57, No. 3, 1990; Brittan Samuel, “The Economic Contradictions of Democracy”, British Journal of Political Science, Vol.5, No.2, 1975;蔡立辉、欧阳志鸿、刘晓洋《西方国家债务危机的政治学分析——选举民主的制度缺陷》,《学术研究》2012年第2期;王汉儒《欧债危机爆发根源的再思考——基于国际货币体系视角的分析》,《当代财经》2012年第11期;赵聚军《代议民主与福利超载:从福利国家危机、拉美化到欧债危机》,《经济社会体制比较》2014年第3期。;第三,福利拖累说,即认为高福利制度加重了西方国家的财政负担,加之人口老龄化日益突出,一些国家开始入不敷出,只能举债度日*参见刘琼莲《西方债务危机背景下公共福利制度困境的探索与反思》,《中国行政管理》2012年第5期;胥丽《债务危机背景下西方福利国家模式的困境与启示》,《江西社会科学》2012年第6期;姚铃《欧元区主权债务危机及其对中欧经贸的影响》,《国际经济合作》2010年第6期;张士斌、黎源《欧洲债务危机与中国社会养老保险制度改革:基于公共养老金替代率视角的分析》,《浙江社会科学》2011年第11期;郑秉文《欧债危机下的养老金制度改革——从福利国家到高债国家的教训》,《中国人口科学》2011年第5期。;第四,基本矛盾说,即认为西方国家的债务问题是资本主义基本矛盾的集中表现,反映出全球资本主义的深刻危机*参见陈硕颖《透视希腊债务危机背后的资本主义体系危机》,《马克思主义研究》2010年第6期;何自力、马锦生《西方国家主权债务危机的成因探析》,《当代经济研究》2012年第8期;蒋永穆、杨少垒《欧债危机:当代资本主义一体化异化噩梦》,《政治经济学评论》2012年第2期;刘厚俊、袁志田《全球公共债务危机与世界资本主义新变化》,《马克思主义研究》2011年第10期;应霄燕《主权债务危机是金融资本主义的主要危机形态》,《马克思主义研究》2011年第7期。。以上解释从不同角度阐述了西方国家债务危机的根源,但都存在各自的问题。“危机关联说”注意到近年来西方国家债务的急剧增加,但不能解释国际金融危机之前西方国家已存在庞大债务规模的事实;“民主异化说”对民主政治与债务问题之间的相关性进行了考察,却回答不了在西方实践多年的代议民主为何现在才引发债务危机,而不是一开始就暴露其固有缺陷;“福利拖累说”看到了高水平福利对西方国家的财政拖累,但福利开支增加只是制度安排的结果,而非导致危机的初始变量,而且,从逻辑上讲,只要能够保证财政收入的可持续增长,高福利并不必然带来财政危机和债务困境;“基本矛盾说”为我们揭示了西方国家债务危机更为深刻的制度根源,但问题是资本主义的固有矛盾——生产社会化和生产资料私人占有之间的矛盾——一直都存在,为何偏偏近年来明显恶化?显然,这需要对资本主义固有矛盾转化为危机的时空条件做更为细致的解释。

由此可见,学界目前对西方债务困境的解释并不充分。我们认为,当前西方国家的债务困境并不是2008年国际金融危机之后出现的短期性现象,而是自第二次世界大战结束以来不断发展和积累的结果。基于此,本文试图在既有研究的基础上寻找一个更为复合型的解释框架,从国内——国际互动的视角出发,以大众民主、政府扩张和国际体系变迁为基本变量来解释西方国家陷入债务困境的基本逻辑。

一、 大众民主兴起与西方国家的债务积累

对于大众民主与西方国家债务困境之间的相关性,我们可以把一般机理概括为:大众民主使得民意在政治选举和公共政策中占据重要地位,政治家为赢得选举并长期执政必须用公共财政迎合老百姓的福利要求。社会福利的满足必须以国家的经济增长和可持续的税收基础为前提。当财富积累出现下降时,西方国家按理应降低其福利水平。然而,大众民主框架下的社会福利一般具有“刚性”特征,政府如若削减福利将破坏政治稳定、引发社会动荡,因而只能继续维持公共财政支出甚至以负债的方式来实现短期的“多赢”。不仅如此,刚性的社会福利还对财富创造和生产性再投资构成了挤出效应。当不断上升的需求与资源供给不足之间的矛盾愈发难以调和时,西方国家离财政破产和债务危机也就不远了。

(一) 民主体制:从精英主导到大众参与的历史演变

历史地看,民主经历了一个漫长曲折的演变进程。尽管在古希腊时期,人类就产生了民主的观念和实践,但现代意义上的民主是近代西方资产阶级革命之后逐渐建立起来的政治体制。现代民主政治发端于17世纪的英国,“光荣革命”实现了新兴资产阶级与国王和贵族阶层之间的权力平衡,开启了“王在法下、议会至上”的宪政民主。不过,民主在这一时期只是个“异类”,当时西欧绝大多数国家实行的仍是中央集权的君主专制制度。直到18世纪末期,法国大革命所释放出来的“自由、平等、博爱”才对传统的等级观念和君权思想构成了强烈冲击,进而汇聚起向民主体制迈进的历史洪流。然而,历史并非总是线性发展。拿破仑战争之后的欧洲实现了王朝复辟,法国、普鲁士、奥地利和沙俄聚集在“正统主义”的旗帜下,企图将欧洲社会缓慢孕育的民主观念扼杀于摇篮之中。

民主在近代欧洲不仅进一步、退两步,而且带有强烈的精英色彩。在与传统王权的艰难博弈中勉强站稳脚跟的资产阶级并不愿意同底层的社会大众分享权力,财产、性别等限制性条件将广大穷人、妇女排除在政治进程之外。随着工业革命的出现,民主身上的“权贵印记”才逐渐褪去。工业革命带来了生产方式的变化,进而催生出新的阶级结构,即产业工人队伍的兴起。在城市化和教育普及的推动之下,他们在政治上日益觉醒,并通过持续的工人运动来争取自己的生存权利和劳动权益。声势浩大的英国宪章运动虽以失败告终,但工人阶级的参政诉求最终导致英国在19世纪后半期数次选举制度改革*自大宪章运动之后,英国历经多次选举改革,最终实现了公民的普选权。1867年通过新的“改革法案”,市镇中产业工人的几乎全体男子都有了选举权。1884年选举权进一步从市镇的选举规定扩大到州郡,几乎所有农业工人都有了选举权。至1918年颁布“国民参政法”,妇女、流动工人以及那些符合原先规定的居住和财产要求的贫民,也有了选举权。参见陈乐民、周弘《欧洲文明的进程》,生活·读书·新知三联书店2003年版,第317页。。类似的运动在欧洲反复上演,社会中下阶层的持续抗争推动了普选和大众参与在欧洲的实现,民主真正具有了“人民主权”的内涵。

尽管如此,20世纪上半叶之前的大众民主并不被主流舆论所理解,欧洲多数思想家甚至对民主抱以敌视的态度。在英国保守主义学者埃德蒙·柏克(Edmund Burke)看来,民众的统治是一种暴政,而且是“多重的”暴政*[英]柏克:《法国革命论》,何兆武等译,商务印书馆2003年版,第125—126页。。法国大思想家托克维尔(Tocqueville)也认为,“民主政府的本质,在于多数对政府的统治是绝对的,因为在民主政治下,谁也对抗不了多数”*[法]托克维尔:《论美国的民主》上卷,董良果译,商务印书馆1988年版,第282页。。在政治实践层面,大众民主在欧洲也并非高歌猛进。自“大革命”以来,法国就一直在复辟专制与开创共和之间来回徘徊,民主进程可谓一波三折。德国的统一和崛起靠的不是民主而是君主专权下的铁血政策,一战后魏玛共和国的民主实践又因纳粹党和希特勒的上台戛然而止。尚处幼稚阶段的大众民主所夹杂的偏执、狂热和种族主义更是将欧洲推入了两次世界大战的深渊。直到第二次世界大战结束之后,既是基于对世界大战的深刻反思,也是出于同社会主义阵营冷战对抗的需要,大众民主在西欧主要国家才逐渐巩固和稳定下来。

民主在美国也经历了一个从否定到肯定、从精英到大众的历史过程。建国之初,以华盛顿为代表的国父们崇尚的首要价值是自由(尤其是财产自由),在制度设计上则期望通过复杂的制衡机制来实现政治精英间的“贵族共和”。“民主”在当时的美国政治话语中相当负面,“不安定、不公正和带进国民会议里的混乱状态,事实上是使平民政府处处腐败的不治之症”,“这种民主政体就成了动乱和争论的图景,同个人安全或财产权是不相容的,往往由于暴亡而夭折”*[美]汉密尔顿、杰伊、麦迪逊:《联邦党人文集》,程逢如等译,商务印书馆1995年版,第45、49页。。直到1823年,安德鲁·杰克逊在总统竞选中才将“民主”以正面形象带入美国政治。尽管如此,当时的美国民主具有鲜明的精英主义色彩,政治决策不过是深处“烟雾缭绕之室”中寡头们既博弈又妥协的产物。同样是随着工业革命和城市化的迅速推进,随着进步主义运动以及政府自上而下的渐进改良,以平权为指向的大众民主才缓慢来到美国。这一过程贯穿美国一个多世纪的历史,1830年代的普通白人拥有了投票权,妇女的选举权在1920年代以后得以实现,黑人等有色人种则是通过20世纪60年代艰苦卓绝的民权运动才废除了体制化的种族歧视。

由此看来,作为一种政治观念和制度模式,民主在西方世界并非一开始就具有当然的道德优越性,在诸多价值和议程中并不占据核心位置。只是在同专制王权的长期斗争中,在工业革命所引发的现代变迁中,民主以步履蹒跚的姿态缓慢登上了西方国家的政治舞台,并从少数人的特权最终演变为“一人一票”的大众政治。

(二) 大众民主、福利刚性与西方国家的债务难题

以普选为标志的大众民主时代的到来深刻影响了西方国家的内部博弈和社会发展,底层民众不再是政治的客体,民主为他们提供了影响国家事务、实现社会正义的手段。正如杨光斌所言:“在民权普世化的大众政治时期……民主的工具价值已经发生了革命性变化,从过去保持财产权的工具变成了实现平等权、实现下层阶级集体权利的一种武器。”*杨光斌:《民主的社会主义之维——兼评资产阶级与民主政治的神话》,《中国社会科学》2009年第3期。

尽管大众参与彰显了社会中下阶层的权利诉求,体现了西方世界的制度革新和社会进步,但硬币的另一面在于大众参与也放大了选举式民主的内在缺陷,而其中一个重要方面就是社会福利的刚性化以及由此导致的西方国家的财政和债务难题。在此,我们有必要讨论一下制度的成本问题。事实上,任何制度的运转都需要一定的财富资源作基础。同样是民主政治,精英民主和大众民主对财富资源的要求有着显著差异。精英民主满足的是政治系统中少数人的欲求,社会中多数人的权利和福祉处于被压抑状态,因而对财富资源的要求维持在相对低的水平;大众民主则意味着普通百姓的权利要求得到伸张,尽管统治集团仍会获得更多的利益份额。西波拉(Carlo M. Cipolla)就直言:“社会进化的总规则是民众开始要求分享上层社会的舒适生活。”*Carlo M. Cipolla, ed., The Economic Decline of Empires, London: Methuen, 1970, p.4.因此,在精英民主向大众民主转变的同时,西方国家维系其政治系统运转的资源成本也大大上升。根据赫斯特德和肯尼(Thomas A. Husted and Lawrence W. Kenny)的研究,当政治权力从一国的富裕阶层转向底层民众时,该国的政府规模和福利开支也将随之增长*Thomas A. Husted and Lawrence W. Kenny, “The Effect of the Expansion of the Voting Franchise on the Size of Government”, Journal of Political Economy, Vol.105, No.1, Feb., 1997, pp.54-82.。当然,依靠科技进步和劳动生产率的提高,西方国家在二战结束后实现了快速的经济增长和财富积累,这为大众民主的政治实践提供了有利的资源保障。然而,随着大众民主弊端的不断凸显,西方国家的财富增长与制度成本之间的关系就愈发紧张了。以下我们将重点讨论大众民主对政治家和选民的影响以及由此带来的西方国家日益加剧的财政困难。

如前所述,大众民主赋予了普通民众影响政治选举和公共政策的权利,“民意”的决定性作用极大形塑了政治家和选民的选择偏好。对于政党和政治家而言,最重要的目标是通过迎合民意赢得选举的胜利。对选民而言,他们当然希望利用手中的选票获得应有的权利保障。这样,政治选举就变成了经济市场,政治家和选民类似于企业和消费者。政治家制定竞选纲领,提出政策构想,选民选择更能打动自己的候选人。在这一“政治市场”中,不同候选人竞争的是政策口号的吸引力,而获胜关键就在于能够提供比政治对手更符合选民偏好的政策选项。那什么是选民的利益所在呢?从人趋利避害的本性出发,民众的核心诉求当然是提高(至少是维持)自身的福利水平。反过来,政党和政治家将社会福利的供给视为塑造合法性的重要来源。“无论是在大陆欧洲,还是英伦三岛,甚至远及北美,由于市场的不完善和社会的无力量,国家利用手中的权力,保护国民免于社会风险已经成为国家观念中不可分割的组成部分,成为政权合法性和政府权威的依据之一。”*周弘:《福利国家向何处去?》,《中国社会科学》2001年第3期。

然而,民意的不断放大带来了新的问题。首先,候选人在政治选举中的竞相许诺抬高了选民的胃口,释放了民众的欲望,西方国家的福利成本大大上升。“在选票政治的推动下,政府倾向于更多地采取民粹主义的政策宣示安抚民心……民粹主义的承诺改变了大众的福利预期,加大了对政府的依赖,也放松了自己的奋斗决心,是效果极其负面的腐蚀剂。”*刘鹤:《两次全球大危机的比较》,《管理世界》2013年第3期。詹姆斯·奥康纳(James O’Connor)所描述的情形正是西方国家民众欲望膨胀的真实写照,他写道,“企业要求政府修建更多的高速公路;银行家和投资者希望政府承诺更多的贷款和投资;小商人和农民想要更多的补助金;劳工组织希望更多的社会保险;福利权益团体想要更高的收入津贴、更多的住房供给以及更好的公共医疗服务……”*James O’Connor, The Fiscal Crisis of the State, New York: ST. Martin’s Press, 1973, p.1.。熊彼特(Schumpeter)也注意到了社会需求不断膨胀的危害,在他看来,“如果人民的意志要求越来越高的公共支出,如果越来越多的手段来为私人个体没有制造出来的目的服务,如果越来越多的权力隐藏在这种意志背后,而且,如果最后所有人被关于私有财产和生活方式的完全崭新的概念所支配——那么,税务国家将听任自行发展,社会将不得不依赖自身利益之外的其他动机力量来推动经济。这种局限,以及伴随着这种局限的税务国家无法幸存的危机,肯定会成为现实”*转引自[美]丹尼尔·贝尔《资本主义文化矛盾》,严蓓雯译,人民出版社2010年版,第249页。。

值得注意的是,民众的福利诉求具有明显的“刚性”特征,即一旦达到某一个水平,削减社会福利将会非常困难。人们普遍都是“由俭入奢易,由奢入俭难”,过惯了舒适生活的人很难再接受之前低水平的生活状况。罗伯特·吉尔平(Robert Gilpin)就注意到,“从政治上说,抑制消费并迫使社会降低其经济期望是相当困难的”*[美]罗伯特·吉尔平:《世界政治中的战争与变革》,宋新宁、杜建平译,上海人民出版社2007年版,第171、172页。。当然,困难并非代表不可能。当遇到重大危机或战争事态时,一国的福利水平不得不受到压抑。但是,在一个常态化的社会中,福利水平呈现出不断累积和持续上升的态势,削减福利的尝试往往会引发社会动荡和阶级冲突。近年来,欧洲社会层出不穷的街头抗议与部分国家推动福利改革的尝试总是相伴相随。不仅如此,刚性化的社会福利还对经济增长造成了负面影响。良好的福利保障使民众丧失了工作热情,降低了经济的活力和竞争力;在既有的福利制度下,企业解雇工人变得非常困难,生产要素的成本大大提高,进而引发生产再投资的对外转移和产业空心化,等等。这样,当经济增长出现放缓乃至停滞的情况,当财政收入越来越难以满足福利支出时,政府就只能通过借债的方式来解决资源不足与需求上升之间的失衡。

其次,一旦民众同意成为选举获胜的先决条件之后,政治家必定挖空心思去满足社会的福利要求,而不管国家财政是否足以支撑这一切。克林顿总统上台时宣称要提高居民的住房自有率,小布什在竞选获胜演讲中承诺要健全退休、健康保障制度并减轻税赋,奥巴马则以推进美国的医疗改革作为其任内的最大目标。然而,这些通过“利益交换”上台的政治家很快就发现自己处于两难之中。一方面,国家财政并不能为他们兑现竞选承诺提供足够物质基础,不顾现实地满足选民要求将导致国家的潜在危机。另一方面,如果不能有效回应选民要求,自己的政治地位将会出现动摇,甚至面临政治前途中断的风险。就是说,一旦上台执政之后,西方政治家不难发现竞选时的理想热情难免遭遇冷峻的现实压力,即要实现之前的政治承诺就得以牺牲国家的财政健康为代价。当二者出现鸿沟时,负责任的政治家应从国家长远发展出发,合理引导民众的社会预期。但是,在巨大的民意压力面前,政治家基于“理性原则”关心的是如何兑现对选民的承诺,并不会为未来可能出现的财政问题殚精竭虑。

《时代周刊》记者迈克尔·舒曼(Michael Schuman)就不客气地指出:“大西洋两岸政治问题的核心如出一辙,即现代民主下选举政治的要求……西方政治家将选举胜利看得比国家的长远利益更为重要。比起关注降低赤字、提升经济竞争力、或是促进欧洲一体化,他们的目光只停留在下一次选举计票上。”*Michael Schuman,“Can Democracy Solve the West’s Economic Problems”, TIME, Aug. 3, 2011, http://business.time.com/2011/08/03/can-democracy-solve-the-wests-economic-problems/.换言之,政治家所应有的责任感和前瞻性被异化的民主逻辑所钝化。“活在当下”和“击鼓传花”式的短视心理促使政治家以眼前的利益考量压倒国家发展的长远规划,而对可能出现的潜在危机则采取选择性失明的态度。

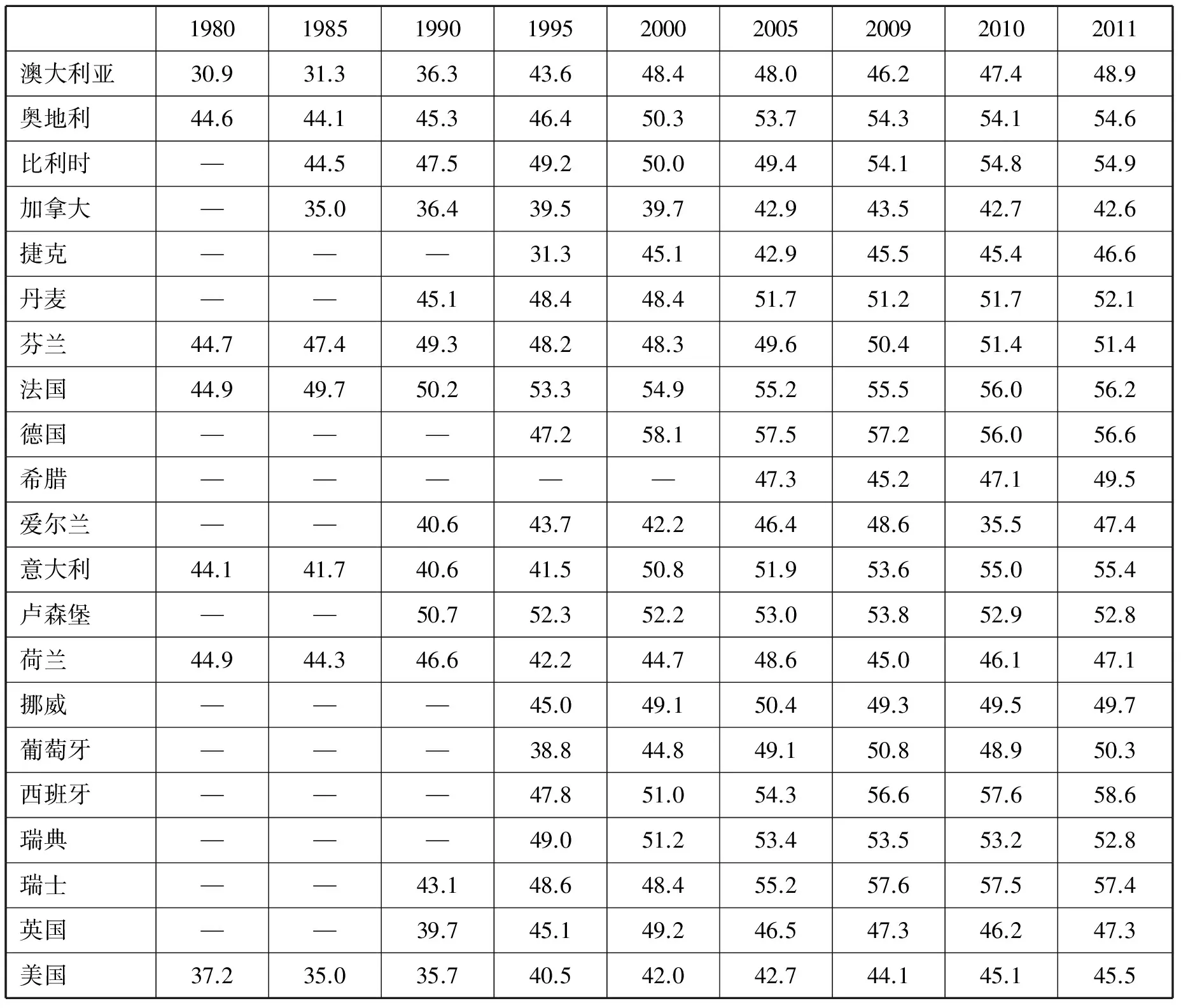

正是在选民和政治家的“理性”互动下,西方国家的政府将社会福利供给作为公共政策的优先方向。“1945年以来历次大选讨论的大多数一般问题尽管有不同的强调,但养老金、教育、医疗和住房等似乎永远是政府需要采取社会政策的主要领域。”*孙洁:《政党政治与社会福利的相关性理论分析框架》,《学习与实践》2006年第4期。相应地,二战后的西方国家社会福利开支增长迅速,成为其财政赤字不断加剧的重要动因。根据经济合作与发展组织(OECD)的统计,在过去30年间,世界主要发达国家社会支出占政府总支出的比例都在不同程度地上升,部分国家甚至超出了50%(见表1)。当政府收入实现稳步增长时,西方国家能够大致维持日益庞大的社会支出。但是,一旦社会支出超出本国财政能力所能支撑的限度,西方国家就只能通过对外负债的方式来维持本已失衡的大众民主游戏。

表1 世界主要发达国家社会支出占政府总支出的比例(%)

数据来源:OECD,http://stats.oecd.org。

更为重要的是,西方国家的民主选举具有周期性。在几年一届的竞选中,候选人需要周期性地讨好民众,而老百姓的社会欲望也将在轮番的政策口号刺激中得到更大程度地释放,西方国家的债务负担势必随着候选人争取支持率的持续需要以及民众福利诉求的不断增加而出现滚雪球式的累积。正如有学者指出,“每隔一段期限的、周期性的选举必然提高民众的社会福利需求、选举成本和社会福利成本,将人性的贪婪无限放大,每一次选举实际上都是民众的许诺秀,通过先给钱、提高福利等方式来赢得选举和满足社会的暂时平静。到今天,当社会财富的消耗量大于社会财富创造的增速时,就必然导致借债、赤字”*蔡立辉、欧阳志鸿、刘晓洋:《西方国家债务危机的政治学分析——选举民主的制度缺陷》,《学术研究》2012年第2期。。

二、 政府扩张与西方国家的债务积累

西方国家社会福利的刚性化不仅是大众民主时代政治家与选民不断互动的产物,同时也是政府角色转变的结果。当任何政党都将福利许诺作为竞选口号和执政合法性来源之时,西方国家的政府已经从维持最低限度秩序的“守夜人”变成了大包大揽的全能管家。政府的全面扩张,特别是对社会经济事务的干预使得财政赤字得以合理化。当经济增长和税收收入不足以弥补财政缺口时,大规模举债就成为西方国家政府继续显示其存在价值的必然选择。

(一) 市场失灵与西方国家政府角色的历史性转变

自近代以来,西方国家一直在政府与市场的角色之间左右摇摆,总体上经历了政府主导——市场至上——政府扩张的历史进程。西方国家在近代的兴起原因多样,但政府权力的集中无疑是核心秘密之一。在中世纪的政治版图中,欧洲国家可谓一盘散沙,国家权力被教廷、诸侯、领主等大片分割,不同等级、机构之间维持着错综复杂的忠诚关系,并没有形成清晰统一的政治认同及其基础上的现代国家能力。王权的巩固是欧洲冲破中世纪桎梏的政治保障,各国君主首先从与教权的斗争中获得胜利,继而通过左征右伐将内部的藩邦予以消灭。在这长期的拉据纷争中,现代意义上的主权观念得以确立,民族国家登上历史舞台。与老态龙钟的大清王朝和臃肿迟钝的奥斯曼帝国相比,欧洲已经开始领先了。借助于国家制度创新和政治观念的优势,欧洲人开启了具有深远历史影响的地理大发现和殖民扩张进程。在这一过程中,“自由贸易”的观念并不流行,“重商主义”大行其道,“武力开道——商业扩张——宗教跟进”成为了当时欧洲在世界上拓展影响的基本模式。正是在国家至上、政府主导的体制保障下,来自美洲地区的黄金白银以及世界各地的原料资源持续不断地输送至欧洲国家,并为其工业化的启动提供了原始积累。

进入18世纪以来,强调政府权力的重商主义日益受到经济自由主义的挑战。这一时期,欧洲社会经历了从手工业作坊向集体工场和机器化大生产的时代转变,劳动分工和专业化带来了经济的高速增长,绵纺业领域的技术革命进一步提高了社会生产效率。资本的逐利性要求冲破重商主义时代的地理界限和政治障碍,在尽可能广阔的范围内拓展市场、赚取利润。正是在这一历史背景下,以斯密为代表的经济自由主义学者开始系统批判传统的国家管制观念和贸易保护行为。在斯密看来,市场经济是一种根植于人类本性的自发秩序,个人和企业在理性原则下追求自我利益,最终将扩大整体的社会福利。由于某些偶发性因素,市场可能会出现波动,但从长期来看它会通过价格机制引导生产、消费和经济结构的合理变化,从而实现社会系统的自动均衡。基于此,斯密认为政府应当扮演的不应是无处不在的“大管家”,而是提供最低限度服务的“守夜人”。除了维持国防、建立秩序和提供公共服务,政府应该不干预市场或干预得越少越好*斯密关于政府应当承担的具体职能及其相应开支的阐述,参见[英]亚当·斯密《国富论》,唐日松等译,华夏出版社2005年版,第497—582页。。斯密的观点为欧洲国家特别是英国的自由放任和开放贸易政策提供了理论基础,并成为西方国家一个多世纪经济发展的思想支柱。

从政府管制中解放出来的市场固然带来了西方国家的经济繁荣,但硬币的另一面却是自由放任导致的一系列经济和社会代价。首先,自发的市场并不总能实现供应与需求之间的平衡。在缺乏宏观协调的情况下,资本寻求利润的冲动势必导致远超出消费者购买能力的过度投资和过剩产品。市场经济的“无政府状态”将导致生产与消费之间比例失调的频繁发生,从而造成周期性的经济萧条与经济波动*[美]罗伯特·吉尔平:《国际关系政治经济学》,杨宇光等译,经济科学出版社1989年版,第46页。。其次,无序的经济竞争必然促使市场分化和垄断出现。那些规模较小、竞争力弱的企业逐渐破产或被兼并,而财富资源越来越向少数大企业聚集。如果没有政府的及时干预,它们不仅可以随意建章立制,操控行业发展,甚至可以劫持政治,造成公共政策的严重失衡。再者,自由放任的经济模式只注重社会总财富的增加,而忽视了分配正义,导致贫富差距的加大。19世纪欧洲的工人阶级正是在资本家的压榨下异化为生产流水线上的“螺丝钉”,其不断积累的愤怒情绪为欧洲的社会革命创造了条件。

1929—1933年的世界经济大危机集中暴露了自由放任经济的弊端,这在客观上促使了凯恩斯主义的兴起。基于对自发市场缺陷的反思,凯恩斯提出应以政府干预代替经济自由主义,主张通过宏观财政政策和货币政策来调节经济运行。在《就业、利息和货币通论》一书中,他认为一国经济的兴衰取决于有效需求是否充分。政府通过包括财政赤字、扩大商品与资本输出等在内的宏观政策,可以刺激投资与消费,提高资本边际效率,弥补自由市场有效需求的不足*董瑞华:《政府职能:从“守夜人”到全面干预——从经济发展史看政府与市场的关系》,《上海行政学院学报》2000年第2期。。在实践层面,罗斯福新政也是对传统的经济自由政策的矫正。通过广泛的政府干预和政策刺激,新政自由主义挽救了濒临崩溃的美国经济,使资本主义制度获得新生。可以说,凯恩斯主义和罗斯福新政使得历史的钟摆再次向政府一侧倾斜,并为第二次世界大战结束后西方国家数十年的经济繁荣奠定了基础。

不过,到20世纪70年代,过度的政府干预严重削弱了市场活力,加之日益膨胀的福利开支以及冷战对抗带来的国防负担,西方国家出现了低增长、高失业和通货膨胀叠加的“滞胀”危机。以弗里德曼为代表的货币学派、以万尼斯基为代表的供给学派,以及以布坎南为代表的公共选择学派纷纷对凯恩斯主义进行批判,重申市场价值的决定性,反对甚至否定政府对经济的干预。受这些学说的影响,强调市场自发秩序、反对政府干预的里根——撒切尔革命袭卷全球,世界历史集体“右”转。然而,西方国家对市场的绝对崇拜导致政府角色的缺位,特别是对金融衍生品的监管不利,虚拟经济大行其道,这为2008年国际金融危机的爆发埋下了祸根。国际金融危机之后,西方国家为恢复经济果断出手,政府干预再次被认为是矫正市场失灵的重要力量。在国际思想界,新自由主义开始退潮,“华盛顿需要制约,华尔街也需要制约”的治理哲学则得到更多认同。

从西方国家近代以来的历史变迁中,我们不难发现政府与市场这对矛盾体经历了一个此消彼长、相互交替的发展过程。在特定历史阶段将盛行某一种学说,但另一种学说作为补充紧随其后,以至于到今天两者都不再是原初意义上的政府与市场,也不再如以前那般泾渭分明。从这个意义上讲,无论政府还是市场,都至关重要,所需要探讨的是如何让两者结合起来,以便形成达到政策目标的有效路径*顾建光:《探寻政府与市场角色关系的“新共识”》,《上海交通大学学报》2014年第5期。。

(二) 政府干预、财政赤字与西方国家的债务困境

尽管自近代以来,自由市场与政府干预总是交替影响西方国家的经济发展,但历史地来看,政府干预这只“有形之手”扮演着越来越重要的作用。首先,随着现代经济的发展,自发、分散的市场机制越来越难以适应社会化大生产和工业化,政府调节成为应对经济复杂性的必要手段。众所周知,市场是配置要素资源、提高经济效率的最佳手段。但是,如果市场存在垄断、金融效率低下、管制等因素,市场主体要么因为价格信号扭曲而错配资源,要么无法自由配置资源,导致资源配置效率降低*吕冰洋:《从市场扭曲看政府扩张:基于财政的视角》,《中国社会科学》2014年第12期。。通过提供公共物品、制定宏观政策和降低负的外部性,政府有效缓解了市场失灵带来的负面影响。正如布坎南(James M. Buchanan)所言:“市场可能失败的论调广泛地被认为是为政府和政府干预作辩护的证据。”*[美]詹姆斯·M.布坎南:《自由、市场和国家:20世纪80年代的政治经济学》,吴良健、桑伍、曾获译,北京经济学院出版社1988年版,第13页。

其次,随着权利意识的不断觉醒,民众要求政府在福利供给和社会公正方面有更多的作为,政府干预是缓解贫富差距、实现社会正义的必要保证。如果说追求效率是西方国家在自由放任经济时期的必然选择,那么自经济大萧条以来,实现平等也成为西方市场经济体制的内在价值诉求。那些在自由市场竞争中的失败者期待政府在收入和财富再分配上有所作为,反过来西方国家也将缓解市场失败所带来的贫富差距视为其义不容辞的责任。在1937年的竞选获胜演讲中,罗斯福指出,“我们看到这个国家三分之一的人居无定所、衣衫褴褛、面黄肌瘦。检验我们成绩的标准不是我们为那些富有者做了多少锦上添花的事情,而是我们是否为那些几乎一无所有的贫困者提供了足够的东西”。

再者,当经济危机发生时,政府往往充当了市场信誉的“最后担保人”。在西方资本主义体制下,市场失灵如果不加以矫正必然带来经济危机,而经济危机若不能及时控制则可能转化为政治和社会危机。及时的政府干预是阻隔经济危机蔓延和扩大的重要手段:一方面,政府为市场注入流动性、扩大财政支出、对企业战略扶植等行为可以提振市场信心,扩大有效需求,进而促进投资和就业的增长;另一方面,政府通过救助行为可以帮助经济危机中的失业者和弱势群体渡过难关,并重塑其对未来向好的心理预期。恰当的政府干预不仅是一国迅速走出危机的关键,更有助于危机之后的经济恢复和重建。自从第二次世界大战以后,所有西方资本主义国家,都在不同程度上采取了凯恩斯主义的需求管理策略。

基于此,西方国家的政府干预被赋予了道义上的正当性。然而,政府干预行为的合理化为西方国家扩大财政支出敞开了大门,这不仅是西方国家经济政策的重大转变,更意味着其财政哲学的革命性变化。在古典的财政原则中,政府始终负有财政平衡的责任,量入为出才能维持国家的可持续发展。“政府不应该为了给人们带来暂时的短期利益而在公共支出中推行赤字财政,使后代受到赤字的严重束缚”,“公共预算如果没有盈余,那至少必须平衡,只有在非常特殊情况下才容忍出现赤字。大量的、连续不断的赤字会被看作是愚蠢的财政的标志”*[美]詹姆斯·M.布坎南、理查德·E.瓦格纳:《赤字中的民主——凯恩斯勋爵的政治遗产》,刘廷安、罗光译,北京经济学院出版社1988年版,第3、10页。。然而,二战结束以来,审慎、节制的财政原则逐渐被抛之脑后,西方国家的财政赤字如脱缰野马般失去了控制,以至于到今天不得不面临财政失衡带来的巨大代价。

以美国为例,自1970年代以来,美国政府财政支出的规模就处于稳步增长的轨道之中。1970年,美国政府的支出总额为3220亿美元,到2008年上涨为53370亿美元。相应地,美国政府支出占GDP的比例也不断增加。1970年,美国政府支出总额占GDP比例为29.91%,到2008年这一比例达到36.26%。与此同时,这一时期美国政府的财政收入并没有显著提高,财政赤字呈现扩大趋势*20世纪90年代,克林顿政府实施了一系列旨在增加税收、减少开支的改革措施,美国的财政赤字有所缓解,一度创造了20多年来的首次财政盈余。然而,随着小布什总统的上台,受反恐战争和国内减税政策影响,美国的财政赤字再度急剧增长。。自奥巴马执政以来,面对国际金融危机的冲击,美国政府采取了超常规的财政刺激政策,导致美国政府的支出总额和财政赤字达到了二战结束以来的新高。据美国政府支出网站统计,2009年美国政府支出总额达到59512.7亿美元,其占GDP的比例攀升至41.27%,财政赤字更是历史性地达到14130亿美元。随着经济的复苏,美国近年的财政赤字状况有所好转,但财政收支的失衡仍是美国经济的常态。

同样的情形也在其他西方国家不断上演。自第二次世界大战结束以来,西方主要发达国家的社会福利体制渐趋完善,政府财政失衡的局面均有不同程度地加剧。从财政收入的增幅来看,OECD各国的财政收入占GDP的比例在1970—1990年间的增幅较大,但是从1990年至2010年的增速已经放缓,部分国家甚至出现了下降的趋势。与此同时,OECD国家的财政支出在过去四十年间却保持着稳步增长的态势。根据统计,1970年到2010年,OECD国家的财政收入占GDP比例从31.75%增加到36.48%,上升了4.73个百分点,但这些国家财政支出占GDP的比例却从32.93%增加到43.95%,上升了11.02个百分点。1970年,OECD国家财政收入与支出的缺口为-1.17%,到2010年上升到-7.47%*参见易千《主要发达国家政府债务规模和风险问题研究》,财政部财政科学研究所博士学位论文,2013年,第80—83页。。

大规模的财政缺口意味着西方国家政府对经济社会生活的全面干预,过度的国家干预和社会保护会妨碍市场机制的自由运转,损害市场在资源配置中的核心地位,影响经济活动的效率*张浚:《福利困境、“去民主化”和欧洲一体化:欧洲政治转型的路径》,《欧洲研究》2014年第1期。。反过来,经济效率下降又会影响西方经济的整体竞争力,进而更加难以支撑日益膨胀的财政赤字。面对着经济效率与财政赤字相互影响的恶性循环,西方国家的政策选项无非是三个,即增加税收、紧缩财政和大举借债。如前所述,在大众民主带来的福利刚性条件下,政府增加税收和紧缩财政都将面临巨大的政治和社会风险,因而大规模借债就成为了西方国家维持内部平衡的“理性选择”。然而,当其债务水平达到一定限度(特别是内部的财富积累不足以偿还所借债款),或者他们不再能够在国内外资本市场顺利融资时,西方国家的债务危机也就将随之爆发。

三、 国际体系变迁与西方国家的债务困境

以上我们从内部政治视角讨论了西方国家债务困境的重要原因,即当大众民主带来福利膨胀、政府扩张导致赤字财政时,西方国家只能通过大规模举债来维持内部的正常运转。不过,尽管西方国家积累的债务已远远超出其偿还能力,但多数国家并没有大规模地爆发债务危机。显然,我们不能仅仅从内部政治视角进行研究,西方国家的债务逻辑还有着深刻的国际根源,这就涉及到对西方霸权地位的考察。具体来讲,相较于国际体系中的一般成员,西方国家可以利用霸权机制汲取外部财富资源,同时转嫁自身的矛盾问题,从而使得早已失衡的国内供需关系得以继续维系。不过,这样做的代价是西方国家变革创新的动力明显不足,进而愈发依赖外部输血来维持内部运转。一旦国际体系发生变迁,西方国家利用霸权大规模转移内部代价的做法就将难以持续,其财政失衡和债务困境也将更加凸显。

(一) 霸权地位与西方国家对国际财富资源的汲取

历史地看,西方的国际地位在过去几百年经历了一个显著的变迁过程。在整个中世纪,西方国家在世界上并不具备当然的优势,相反在财富积累、政治效率和对外交往方面都处于弱势地位。然而,自近代以来,一系列令人眼花缭乱的变革使得西方国家逐渐在世界上脱颖而出。文艺复兴彰显了人的理性和社会生活世俗化,并促进了商品贸易的繁荣。政治上的分裂和经济上的多中心带来了欧洲国家之间的相互竞争,以及技术知识的广泛扩散。地理大发现使得美洲、澳洲成为了欧洲文明的外部延伸,民族国家构建帮助欧洲国家结束了内部的封建堡垒和地方割据,主权至上的原则为欧洲在世界舞台上的博弈赢得了观念优势。欧洲的科技进步和工业革命所带来的坚船利炮,更是使得处于前现代社会的其他文明黯然失色。正是凭借这一系列的优势,西方确立起持续数百年之久的国际霸权地位。

当然,西方内部并非铁板一块,总是充满着称霸与制衡的斗争。特别是随着美国在十九世纪末的崛起,国际权力的重心逐渐从欧洲向北美侧翼转移。凭借着在二战中积累起来的实力和威望,美国更是构建起一套以西方为中心的当代国际秩序。在此基础上,西方国家将非西方世界视为汲取资源、协调利益和转移矛盾的场所。具体而言,西方国家通过以下路径实现了国内代价的国际转移。

1. 非中性国际规则与垄断租金收益

规则带有明显的非中性特征,看似不带任何偏好,实则意味着利益的亲疏多寡。尽管所有人都可能从一项规则中获益,但这一规则首先并且主要反映的是规则制定者的利益*有关规则非中性的讨论,参见张宇燕《利益集团与制度非中性》,《改革》1994年第2期;高程《新帝国体系中的制度霸权与治理路径——兼析国际规则“非中性”视角下的美国对华战略》,《教学与研究》2012年第5期;高程《国际竞争视角下的产权制度与大国兴衰——一个新古典政治经济学的分析框架》,《世界经济研究》2012年第11期。。今天世界上运行的绝大多数国际规则都是西方国家制定并掌控的,控制非中性的国际规则是西方国家获取外部世界财富资源的重要途径,它们通过垄断国际规则的制定权得到了极大的租金收益,这主要体现在三个方面:其一,国际商品和服务的定价权。由于掌握着国际大宗商品与服务的定价权,西方可以轻意提高自身产品价格,而极力压低非西方国家的产品价格,从而形成极不公平的国际剪刀差,实现财富资源从边缘向中心的单向流动。其二,现代技术和行业的标准制定权。在现代技术和行业领域内,西方国家纷纷推出标准化战略,试图将自己的标准上升为国际标准,并设法将标准与技术专利进行捆绑,从而获得“非价值的竞争优势”。其三,国际多边组织的准入权。第二次世界大战结束以后,一系列多边国际组织应运而生。以美国为首的西方国家在这些国际组织中拥有绝对的话语权,它们为国际组织设立了严格的准入条件,某个国家想要加入就必须在诸多方面做出让步,这为西方国家干涉其它国家内部事务并获得潜在好处提供了条件。

2. 金融霸权与国际财富转移

西方国家实现世界财富资源转移的另一重要方式是金融霸权。国际金融体系天然具有国家权力性质,反映着大国间权力分配与竞争的现实,谁能掌握国际金融霸权就能获得其他国家难以比拟的巨大好处和潜在收益*参见张宇燕、张静春《货币的性质与人民币的未来选择——兼论亚洲货币合作》,《当代亚太》2008年第2期。。以美国为例,由于美元的霸权地位,美国可以用极低成本印制的美元去购买国外的产品和服务;可以通过发行并输出美元来征收高额的国际铸币税;可以引导世界资本的流向并为其金融产业的发展和扩张带来便利;还可以通过货币贬值的方式向世界攫取通货膨胀税。此外,西方国家还利用金融危机转移他国财富。受西方金融自由化观念的影响,不少后发国家在经济发展滞后特别是对外抗风险能力不具备的情况下匆忙开放资本市场,带来了本国货币动荡、外部热钱流窜、国际收支恶化等安全隐患。这就为以华尔街为代表的西方金融集团制造危机、转移财富提供了机遇。1994—1995年,墨西哥爆发金融危机,美国的对冲基金趁机攻击比索,不仅自身大获其益,而且以援助为条件拥有了干预墨西哥金融主权之权利。1997年的亚洲金融危机期间,索罗斯的量子基金在泰国、菲律宾、印度尼西亚、马来西亚、韩国等国攻城掠地,致使这些国家数十年通过辛苦打工积攒的财富一日之间化为乌有*参见丁一凡《美国批判——自由帝国扩张的悖论》,北京大学出版社2006年版,第124页。。

3. 债务人特权与低成本国际融资

国家间的竞争在很大程度上体现为国际资本的竞争,因为无论是发动战争还是发展经济,拥有充足的资金都是绝对的前提。哪个国家能够大规模、低成本、可持续地吸引到新鲜资本,也就是说拥有极强的融资能力,哪个国家就能获得竞争优势*丁一凡、赵柯:《主权债务、融资能力与国家兴衰——应对全球债务格局之变》,《欧洲研究》2014年第1期。。基于良好的霸权信誉,西方国家能够在国际市场上长期大规模、低成本地举债融资,而大量国际资本的涌入为西方国家的内部经济发展和福利水平提高提供了重要支撑。值得注意的是,在这一过程中,债务人的逻辑正在发生历史性变化。“欠债还钱”本是天经地义的事情,但西方国家却利用各种手段违约赖帐,或至少使其所欠债务大幅缩水。有学者指出,对于发达国家而言,仅仅开动印钞机进行货币贬值,就可以轻松地冲销掉债务,并且可以美其名曰为刺激经济而实施的“宽松货币政策”或者“积极财政政策”*丁一凡、赵柯:《主权债务、融资能力与国家兴衰——应对全球债务格局之变》,《欧洲研究》2014年第1期。。反过来,在西方垄断国际金融秩序的背景下,非西方国家特别是新兴发展中大国利用对外出口赚取的外汇除购买西方国家的债券外别无它途,并在后者持续的货币超发和通货膨胀中损失惨重。可以说,西方国家对外举债并大肆贬值的过程便是其汲取外部财富资源以平衡国内需求的过程*有学者将这一过程称为“美国债务经济的国际循环”,其机理是美国大量发行美元货币,购买外国商品,美元现金在国外大量累积,美国继续发行国债,其他国家使用积累的美元现金购买美国国债,美元现金回流到美国而美元资产转移到国外,其他国家到最后获得的仅仅是一纸美元资产凭证,一旦美国不能偿付或者通过实行恶意的美元贬值,其他国家面临的将是巨大的外汇资产风险。参见丁振辉、陈苗《美国债务经济与国际货币体系》,《当代经济研究》2013年第9期。。

(二) 国际体系变迁与西方国家的债务困境

以上我们讨论了西方国家通过汲取外部财富资源,使其内部的财政代价得到相当程度地国际转移,这一局面的出现以西方稳固的霸权地位为基本前提。然而,随着国际体系的变迁,西方的霸权地位正在相对衰落,并严重影响到它们对国际财富资源的汲取,这主要表现在以下三个方面:

1. 实力相对下降使得西方通过战争塑造霸权信誉的能力显著下降

21世纪以来,西方通过对外用兵实现自我意志的努力并不成功。耗时费力的反恐战争不仅未能达成西方的既定目标,反而在世界上滋生出反西方的强大社会情绪。在金融危机导致实力进一步透支的情况下,西方对外用兵的意志更是严重下降。面对乌克兰危机的骤然升级,欧洲在惊慌失措之余为维持和平而不断奔走斡旋,美国也在一开始就排除战争选项,而只是对俄罗斯展开经济制裁、外交孤立和舆论谴责。在亚太方向,奥巴马一方面通过拉拢盟友、制造地区热点不遗余力地推进“再平衡战略”,但另一方面又不得不控制与中国对抗的节奏,避免中美正面交锋。即使是在长期经营的中东地区,西方国家也不是参与其中,而是抽身其外。美国及其盟友在干预叙利亚危机中自食其言,在打击极端伊斯兰国方面力不从心,甚至在对待伊朗的态度上也从战争威胁转向握手言和。西方在对外武力的使用上从单边黩武到谨小慎微,势必损害其在世界上的领导力,加速了非西方世界寻求更大自主权甚至公开反抗西方霸权的进程。

2. 新兴国家崛起使得西方垄断国际制度规则的能力大不如前

自第二次世界大战结束以来,西方国家通过构建一系列国际制度来控制世界事务。时至今日,世界上主要组织机构的运转仍由发达国家所垄断。然而,随着新兴国家的日益崛起,国际制度规则体系正在出现历史性的重构。2014年7月,中国、巴西、俄罗斯、印度和南非正式签署协议,成立金砖国家新开发银行,建立金砖国家应急储备安排,这标志着金砖国家从一个投资概念转变为国际现实。同年10月,21个国家的代表在北京发起成立亚洲基础设施投资银行,并得到一大批亚洲以外国家的积极响应。这些组织机构的成立动摇了西方对国际金融秩序的绝对掌控,为发展中国家的剩余资本寻找到新的出路,也有助于倒逼既有国际制度朝着更加公正均衡的方向改进。凡此种种,都将大大削弱西方国家通过控制规则汲取世界财富资源的能力。

3.非西方世界的觉醒使得西方运用价值观改造世界的能力每况愈下

在西方的政治精英看来,冷战的结束不仅是西方在力量层面击败了苏联,更代表西方价值观的终极胜利。在“历史终结论”的心态驱使下,西方肆意干涉他国内政,在全世界推广其政治价值。然而,简单移植甚至武力强加的西方价值观并没有给当地国带来和平与福祉,相反造成了众多国家的政治危机、经济凋敝和社会动荡。“阿拉伯之春”后的埃及在经历推翻穆巴拉克和民主选举的短暂激情后,面对的是世俗主义与宗教力量之间的持久冲突。后卡扎菲时代的利比亚迎来的并非自由民主,而是战乱和国家分裂。在阶级对立难以弥合的泰国,民主选举的代价是黄衫军与红衫军周期性的街头对峙。诸如此类的例子使得非西方世界日益觉醒,不断反思西方价值观存在的问题。正是基于此,俄罗斯强调基于民族特性的国家发展道路,中国提出了理论自信、制度自信和道路自信,更多的发展中国家强调探寻适应自身国情的现代化之路,而伊斯兰世界则出现了激进反西方的原教旨主义浪潮,这都使得西方的霸权信誉倍受质疑。

如此看来,随着国际体系的变迁,西方霸权正在出现相对衰落的趋势,国际威望不断下降,进而导致非西方世界寻求更大的战略自主。其结果是,西方建立在霸权认同基础上的国际财富汲取机制逐渐失灵,将国内代价进行国际转移的做法也将不再奏效。更为关键的问题是,西方长期依靠霸权反哺不断膨胀的内部需求,使得其寻求变革以实现财富增长的动力明显不足,进而愈发依靠外部的财富资源供给。当国际财富资源流入骤减或中断时,西方国家内部就会围绕财富资源分配产生严重的国内分歧,乃至政治冲突,其财政失衡和债务困境也将进一步加剧。正如吉尔平所言:“当贡金或经济增长的涌流减少时,围绕经济盈余相对份额的斗争就变得激烈,而不管它是否会对整个社会福利带来有害的影响。”*[美]罗伯特·吉尔平:《世界政治中的战争与变革》,宋新宁、杜建平译,上海人民出版社2007年版,第171页。

需要指出的是,当今的国际秩序是一个西方以美国为核心、全球以西方为核心的双层等级体制。正如西方作为整体可以在全球汲取财富资源一样,美国亦可以将其内部的财政代价转移至其他的西方成员身上,这在来自非西方世界的收益日益减少的背景下尤其如此。国际金融危机之后,美国的国家实力受损,但其在西方阵营中的相对地位因欧洲盟友更为糟糕的表现不降反升。不管是转移大量有毒金融资产至欧洲,还是敦促欧洲让出部分国际金融机构的投票权,美国通过牺牲盟友维系自身利益的意图都昭然若揭。这也解释了为何债务问题远比欧洲严重的美国却至今仍没有爆发危机。可以预见,面对非西方世界的不断觉醒和“反叛”,西方内部国家之间围绕财富分配和代价承担的斗争将更为凸显。

结 语

当前西方国家的债务困境不是2008年国际金融危机之后的短期性现象,而是自第二次世界大战结束以来不断发展和积累的结果。大众民主的到来、政府角色的扩张和国际体系的变迁构成了西方国家深陷债务困境的基本逻辑,具体的机理可表述为:大众民主带来了社会福利需求的刚性化,这在影响西方国家经济增长和财富创造的同时,却使得政府的公共财政支出持续性扩大,进而导致日益严重的财政失衡。当在大众民主框架内增加税收和削减福利难以实现时,借钱消费成为了政治家与选民的“理性选择”。社会经济事务的复杂化赋予西方国家政府扩张以“合法性”,政府维持财政平衡的传统教义被管理有效需求的时代要求所替代,这从另一角度推动了财政赤字的不断攀升。当财政缺口越来越大且难以弥合时,大规模举债就成为继续显示政府存在价值的必然选择。不过,在相当长的时期内,西方国家利用霸权机制汲取国际财富资源,成功化解好内部供给与需求之间的矛盾。然而,随着国际体系的变迁,西方霸权呈现相对衰落趋势,其国内代价国际转移的做法日益不可持续。霸权红利的减少必然加剧西方国家的债务困境,甚至引发新的政治和社会冲突。

从未来的视角看,西方国家当前的债务困境是否会转化为大规模的违约危机取决于三方面的因素:第一,西方国家能否在经济增长与社会福利之间保持足够弹性。理论上讲,一国社会福利的增加必须以长期经济增长为前提。然而,任何经济体的增长都受到边际收益递减规律的制约,因而不可避免地会出现周期性波动。当经济增长和财富积累的速度放缓时,西方国家的福利水平只有实现同等比例的回调,才能确保其财政赤字和债务负担在可承受的范围内。第二,西方国家能否超越民粹主义,重塑政治家与选民的互动逻辑。政治家需要在个人前途与国家责任之间、在财政能力与民众福祉之间、在当代自我利益与代际社会利益之间实现平衡;选民则应从追求极端个人权利的逻辑中走出来,重建公共精神与合作意识,毕竟整体国家不存,个人利益焉附。第三,西方国家能否摆脱对霸权的过度依赖,通过内部的变革创新来实现可持续发展。西方之所以在近代率先崛起主要依靠的是内部的制度创新和工业革命,国际霸权地位的确立使其优势进一步放大。然而,过度依靠霸权获取超额利益因国际体系的变迁变得不可持续,又因西方国家能力的不断虚化而日益危险。西方国家唯有“向内看”,通过深刻的内部改革和制度创新才能重获竞争优势。

当然,随着经济转入中速增长、政治现代化的不断推进以及在国际体系中的日益崛起,以上三点对致力于推进国家治理现代化的中国也不无启示。

(责任编辑:潇湘子)

Mass Democracy, Government’s Expansion and the Transition of International System: The Political Explanation for Western Countries’ Debt Troubles

Liu Shiqiang Wang Xiangyu

The current debt troubles in the west have been accumulated since The Second World War. The arrival of mass democracy, the expansion of governmental role and the transition of international system constituted the basis logic of western countries’ debt troubles. The specific mechanism can be expressed as: mass democracy has brought the social welfare rigidity, which influenced the economic growth and the government’s public spending in the western countries, causing serious fiscal imbalance. When raising taxes and cutting benefits within the framework of mass democracy were hard to achieve, it is a rational choice to borrow money to consumption for politicians and voters. Complicated social and economic affairs endowed legitimacy to western governments’ expansion, so the traditional doctrine to maintain fiscal balance was replaced by the management of effective demands, which increased fiscal deficits and debt burden from another point. Nonetheless, in quite a long time, the western countries had grabbed international wealth and resources by hegemonic mechanism to resolve the internal contradiction between supply and demand successfully. However, with the transition of international system, the western hegemony shows a trend of relative decline, making the practice of shift the domestic costs internationally unsustainable. The reduction of hegemony dividend will aggravate debt troubles in the west inevitably, and even trigger new political and social conflicts.

Mass Democracy; Government’s Expansion; The Transition of International System; Debt Troubles

2016-07-08

F811.5

A

0257-5833(2016)11-0012-14

刘世强,西南财经大学马克思主义学院副教授;王翔宇,西南财经大学马克思主义学院讲师 (四川 成都 611130)