玻利维亚:童工合法化的背后

彦·克里斯多夫·维希曼

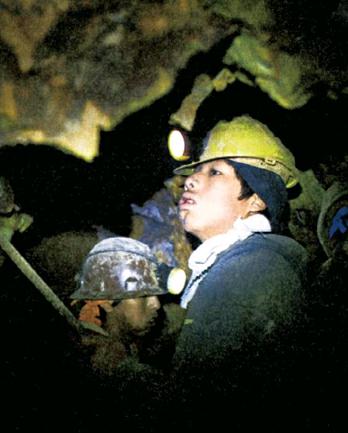

豪尔赫,12岁,矿工:他在一座矿山前碾碎石头。

工龄14年的少年

费拉蒂实际上还是个少年,但他已有超过14年工龄。他现在是擦鞋工,曾做过建筑工人、泥水匠、家具木工、矿工。在他的记忆中,他一直都在工作。

而这一切和他13岁时就开始做的一份最重要的工作并不矛盾:自从6年前父母消失后,他就成为4个弟弟妹妹和2个堂妹的“单亲哥哥”。费拉蒂猜想他的父母应该还在某个地方生活着。他只知道,父亲在秘鲁的某个金矿里工作,母亲和某个男人跑了。不管怎样,19岁的费拉蒂·费南德已经担起养家糊口的重任6年了,他打了很多份工,很少睡觉。

而现在,他已不是独自一人。他的弟弟,12岁的亨利和15岁的克里斯提安是家具木工,他的妹妹,17岁的索尼娅已在屠宰场宰鸡多年,14岁的莉泽特做服务员和保姆挣钱,两个最年幼的堂妹,7岁的朱安娜和9岁的玛利亚也编手环贴补家用。费拉蒂和他的弟弟妹妹加起来一共已经打了32年工,涉及12个不同领域的20份工作。

规定童工合法化的新法律

很多人认为童工劳动是一种罪,一种应该彻底消灭的痛苦。费拉蒂知道这一点。这些人坐在日内瓦的国际劳工组织和纽约的联合国儿童基金会里,如同谴责地雷和化学武器一样谴责童工劳动。但是他们得告诉他,除此之外,他的家人和这个国家将近100万童工该如何生存。

2014年,玻利维亚颁布了一项让很多人大为震惊的新法律,它是由费拉蒂所在的儿童工会Unatsbo全力推动通过的。玻利维亚成为世界上首个将童工劳动合法化的国家。这里的孩子10岁就可以在一定条件下成为个体户,12岁就可以成为公司雇员。世界范围内有超过1.68亿孩子工作。作为南美最贫穷的国家,玻利维亚在这方面先行了一步,向世界提出了一些挑衅性问题:孩子有工作的权利吗?国际组织有权禁止他们工作吗?一个美好的童年究竟应该是怎样的?谁有权对此做出定义?

“劳动者之城”埃尔阿尔托中遍布仓库和工厂,每秒都能生产出无数廉价商品。费拉蒂一家住在里约塞科居民区,没有邮差来这里,也很少有警察出现。这个地方有多偏僻,从用作欢迎的人偶就可以看出来,它们在路灯杆上摇摇晃晃,正在被执行绞刑。“这是为了震慑犯罪,”费拉蒂解释道,“这里的抢劫犯会被居民处以私刑。”

“私刑处死?”我问他,“是说挂在柱子上?”

“不,是浇上汽油,然后点燃火。这里没有警察,所以我们自己执行。”

你也参加?“是的。每个年满18岁的居民都可以参加。但是我会试着偷偷溜掉。”他说。这就提出了第一个问题:在这个连谋杀都不会受到制裁的地方,要怎样整肃童工劳动?

弗雷迪,8岁,擦鞋工:他每天能挣约8欧元,下午才去上学。

费拉蒂一家的童工生活

费拉蒂穿着一件阿根廷球衣,戴着一顶鸭舌帽,脸上是几年矿井劳动和夜班留下的痕迹。他和弟弟妹妹们生活在一个由红色空心砖建成的简陋房子中,屋前有个小厕所。他们住在熟人家,那人骗取他们支付很多租金。费拉蒂和他的两个弟弟住在一个黑暗的房间中,那里既是厨房、客厅,也是卧室。女孩们睡在另一个房间中。房里唯一的装饰就是一张德国足球队的海报,上面用西语写着“完美机器”。

气温才7摄氏度,孩子们穿着厚厚的毛衣,这里没有暖气,从覆盖着白雪的安第斯山吹来的风透过破烂的窗户灌进来。“我们紧紧依偎在一起,”索尼娅说,“工作也能让我们感觉温暖。”我们不是很清楚,她是真的这样认为,还是只是自嘲。

早上出门工作前,孩子们要先做家务。亨利手洗衣服,莉泽特晾衣服,其他人缝补袜子,做饭。他们的生活中根本不存在休闲时间。

做完家务后,孩子们就去上班了,下午才去上学。擦鞋工费拉蒂是自由职业者,每擦一双鞋能挣5玻利维亚诺(约合70欧分)。索尼娅宰鸡,每月能挣160欧元,低于最低工资标准。两个弟弟在一个家具作坊中做苦工,每人每月能挣80欧元。年幼的堂姐妹和无数默默在家工作的孩子那样,每天工作4小时,编好100个镶上人造珍珠的手环后,能从中间商那里得到25欧元。这家人每月一共能挣5000玻利维亚诺,约700欧元。每天晚上,他们都将自己挣得的钱放在一起,商量到年尾的时候是否还能剩点钱添置冰箱、暖气,或是多一个上学机会。

计算一下,就会发现,他们的时薪仅有1.2欧元,但是他们对自己的工作充满感激,认为是工作让他们生存了下来。

但这是一种怎样的生活呢?

费拉蒂觉得这个问题有些狂妄。他把我们领入后院,避免让他的弟弟妹妹听到。他说他爱工作,它如同一个保护盾。“最开始,我工作是为了帮助我的父母,给自己买课本。后来,工作让我们免于进入孤儿院的命运,给了我尊严和骄傲。”在我们第一次见面的最后,他说出了一句让西方人的耳朵倍感痛苦的话:“我和我今天拥有的一切,都要归功于童工劳动。”

但是问题是:如果不这样,你会有怎样的生活?“不这样?”他肯定地说,“没有这种可能。”

我们跟着最小的弟弟亨利穿过里约塞科尘土飞扬的沙道。亨利在一个家具作坊的后院工作。他站在一个锯床边,将木头切成桌腿。这里没有任何安全防护措施,晚上他会咳出刨花。“这是份稳定的工作。”他自豪地说。

作坊主是一个40出头的沉默寡言的男人。最初他想躲起来,害怕遭到起诉。他不知道亨利的年龄,也不知道新法律的颁布。他只知道,他为亨利支付相当于成年劳动力一半的报酬,将桌腿卖给巴西的中间商,之后出口到欧洲。“对所有人来说,都是一笔好买卖。”他说。

路易斯,17岁,布拉彦,15岁,矿工:他们在2500米深的矿井中爆破岩石。

玛丽娜,6岁,舞者:随着音乐起舞可以得到几个硬币,她每天站在这里8小时,风雨无阻。

何塞,7岁,洗车工:比起卖甜食,他更喜欢这份工作,现在他的姐妹们接手了他的甜食销售员的工作。

可以这么说,但也可以说:亨利被剥削,以便欧洲顾客可以买到廉价商品。

争取童工合法化的儿童工会

在玻利维亚这个原材料丰富的国家,到处都能碰到工作的孩子。例如像塔妮娅这样和姐妹们一起打磨石头的10岁女孩,或是和哥哥一起擦鞋的6岁男孩弗雷迪。在这个安第斯山区的国家中,有约85万儿童和青少年工作。

儿童工会Unatsbo地址是在拉巴斯市中心的一所老学校中。各个年龄段的孩子们在这里烤面包,学习插花和反抗暴力。他们告诉我们他们的骄傲:自己购买教材,让联合国儿童基金会屈服。令人吃惊的是,对于批评性提问,他们的反应粗暴而不友好。他们认为,第一世界的记者都是带着偏见来的;只要存在一贫如洗的家庭,人们就无法禁止童工劳动;孩子们应该团结起来,确保他们获得合理的报酬。这就和大麻的问题一样:让它合法化。

去年,就在政府似乎要屈服于儿童基金会的压力之时,孩子们组织了抗议活动,其中一场以残暴地投入使用催泪瓦斯告终,这些图像让整个国家震惊。玻利维亚总统埃沃·莫拉莱斯参与干预。这个艾马拉印第安人童年也在田中干过活,卖过冰淇淋。莫拉莱斯邀请青少年进入政府宫殿,其中也包括费拉蒂,他是Unatsbo“流动商贩”部门的主席。“如同做梦一般,” 费拉蒂热情地说,“我们喝着古柯茶和可可,总统表示会给予我们支持:10岁以上的孩子被允许工作。”

这是一幅怎样的图景啊!位于纽约的联合国,世界秩序的象征,对来自拉巴斯的一些未成年擦鞋工让步了。

埃沃·莫拉莱斯就是费拉蒂的榜样。对他来说,莫拉莱斯象征着玻利维亚之梦——从童工到总统的生命历程。费拉蒂说,如果不是艰辛的童年,莫拉莱斯永远也无法爬到权力的顶端。

童工背后的印第安工作观

几天后,我们在拉巴斯市中心再次见到了费拉蒂。和所有其他擦鞋工一样,他戴着面具,以免被人认出来。起初他们这样做是因为害羞,如今面具已经成为他们的标志。费拉蒂用个人魅力和文字游戏来说服顾客,很快就赚了50玻利维亚诺,约7欧元。他说:“在这里我不仅学会了为客户服务和市场营销,还会建房子,修管道线路。”他感觉自己和那些上流社会的中学生不同:他很早就为生活做好了准备。

工作结束后,费拉蒂和擦鞋工协会的主席雷内见面。该协会一共有30个成员,费拉蒂也是其中一员。他们就收费标准和市政府进行谈判,为生病的成员建立起一个集体账户,还为成员上专科学校寻找资助人。费拉蒂想成为电工。

玻利维亚在很多方面都走了一条极其特殊的道路,在每个角落都可以看到“多民族国家玻利维亚”和“包容之国”的宣传牌。这个安第斯山国家不断强调自己的印第安特性,一步步拿回曾被占领者夺走的一切——语言、天然气、世界观,原材料不再属于跨国公司,价值观不再来自纽约,方针路线不再来自日内瓦。它是如此自信,以至于想成为一个核国家,敢和那些强大的世界组织较劲——国际货币基金组织、世界银行、联合国儿童基金会。

“在此过程中,童工劳动有着重大意义,”乔治·多米克说,“这是我们的印第安国度对自己地位认知的一个中心点。”多米克就是这一新法律背后的策划人,也是联合国儿童基金会最大的敌人。这个头发花白的男人在他位于首都中心的儿童援助组织“拉巴斯基金会”中接待了我们。孩子们蜂拥进出,他们可以在这里吃饭,洗澡,脱下校服,换上工作服。“如果禁止工作,他们就会偷偷打黑工。”多米克说。

多米克是一名心理学家。他相信童工合法化是独立自主的表现,也是安第斯价值观的再现。“工作是艾马拉印第安人和克丘亚印第安人生活中非常自然的一部分。他们的文化中有125种不同形式的工作,和欧洲不同,它们全都和压力、痛苦或强迫没有任何关系。孩子们根据年龄大小参与劳动。”

“可能是这样,”我们反驳道,“但是大部分孩子都被剥削了。”

“因此新法律排除了孩子做夜工和矿工的可能性。”他回答,“欧洲人所持有的孩子被雇主欺骗的观点并非玻利维亚普遍现象。而且,如果考虑到欧洲孩子面临的学业压力,也可以说他们是在从事沉重的智力劳动。”

多米克想重新定义童年:究竟怎样的童年才是好的?对此能给出一个普适性定义吗?配备游戏机、培训班和成绩压力的童年真的比费拉蒂的童年更好吗?

坚持人权的儿童保护机构

多米克的反对者们坐在这个城市最富裕区域的高墙之后,要想进入这些守卫牢固的围墙之内,必须如同在机场一样通过安检。一切都检查完毕后,一个友好的意大利人接待了我们,他是联合国儿童基金会的玻利维亚代表马尔克路易基·科尔斯。

科尔斯承认了基金会的失败,它是令人痛苦的——孩子们战胜了儿童保护机构。但是科尔斯也强调,将Unatsbo成员视为英雄,国家主席视为榜样,可能有些幼稚。“莫拉莱斯的故事发生率只有百万分之一,我们不应该相信一个特例。”他承认,通过劳动减轻父母负担会让一个孩子感到快乐。“但是原则上说,没有一个孩子必须工作。这一法律的颁布会让玻利维亚面临风险。2019年,我们要在全世界消除童工劳动现象。”他能够理解玻利维亚和印第安价值观的觉醒,但是他的组织要求实现一项人权,实施一项通用准则,不能允许特例的存在。

这样,联合国儿童基金会认为童工劳动是剥削,国际劳工组织认为它是违规,而玻利维亚认为它是国家文化的一部分,费拉蒂认为它是救星。

“我坚持不下去了。”

然而,就在这天快要结束的时候,我们和费拉蒂一起经历了童工劳动的阴暗面。他的伙伴梭罗不断嗅吸着胶水(一些穷人将之作为毒品吸食,有致幻作用),另一个伙伴詹姆斯刚刚逃出一个奴隶般的工作环境。费拉蒂说,他也曾受过虐待。一个家具公司剥削了他3个月,却没给他发工资。费拉蒂在夜班的劳累中疲惫不堪,在夜晚的灯光中,他的脸显出和年龄不相称的老成。不久,他说出了一个本该属于65岁老者的句子:“我坚持不下去了。”

“你有胶水和酒精的味道。”我告诉他。他的目光有些悲伤,似乎当场被抓获。“有时我会藏起来两天,嗅吸胶水,喝酒。我的弟弟妹妹会打电话给我,乞求我回家。几年前我的父亲就是这样,他们知道这样做的后果。”

突然,他的眼中含满泪水。我们回到一个房间,这样其他人没法听到他讲话。他哭得很伤心,哽咽着说:“我有时候非常脆弱,但是我不会在弟弟妹妹和同事面前表现出来。”

费拉蒂·费南德(中)和他的兄弟姐妹们,背景是海拔6088米的瓦伊纳波托西山。

这一瞬间,他不过是一个年轻男孩。

晚上9点,费拉蒂准备回家,从首都市中心回到里约塞科需要两小时车程。实际上,他还想见见他的女朋友。她想和其他青少年一样出去玩,但是里约塞科告诉她,必须先等到他最小的弟弟妹妹上完学,而这还需要7年——这是他的爱情需要等待的时间。

回到家,这个男孩又变成了父亲。他的弟弟妹妹给他看自己的成绩单,把收入交给他。费拉蒂会拥抱他们作为好成绩的奖励,也会不让他们出门作为回家太晚的惩罚。他禁止自己的两个弟弟去做擦鞋工,因为在街道上被毒品包围的生活太危险,也禁止妹妹们晚上溜出去玩。

已近午夜,孩子们在小屋中吃着东西,依偎在一起,看着电视。这是一个温馨的家庭,我们能够感受到他们之间的爱,但也能看到他们眉角挥之不去的疲累。也许,真相就藏在费拉蒂在分别时说的那句话中,它也代表着整个玻利维亚的现状:“童工劳动给了我很多,但是我希望以后我的孩子不再需要打小就开始工作。”

[译自德国《明星》]