夏洛特·普劳德曼:别喊我漂亮妞儿!

威尔·帕维亚

“别喊我金发碧眼漂亮妞儿,我也不是极端女权主义者。”——夏洛特·普劳德曼

波士顿的一间摄影工作室里,夏洛特·普劳德曼——旗帜鲜明地反对性别歧视的英国年轻女律师,身穿黑色长裤套装,站在一个箱子上。

此时距普劳德曼公开斥责一位名叫亚历山大·卡特-西尔克的重量级市府律师已经过去了将近6个星期。此前她曾在职场社交平台领英(LinkedIn)上同卡特-西尔克有过联系。卡特-西尔克先是表示“很高兴”认识普劳德曼,接着又恭维说她在领英网上的头像让他神魂颠倒。“我这么做可能欠妥,不过你的照片实在是太美了!”卡特-西尔克在发给普劳德曼的信息中写道,“我之前在领英网上从没见过这么美的头像。”

普劳德曼很不喜欢这种恭维话,她回复卡特-西尔克说,她“使用领英网是为了工作,而非想要凭借相貌来获得一个职位,更不想吸引性别歧视者龌龊的目光。用色情的眼光来审视女性的外表是歧视女性的一种表现,这种方式忽略了女性的工作能力,而仅仅去关注她们的脸蛋”。

后来,普劳德曼将自己与卡特-西尔克的对话截图并传到推特上,还问领英网上有多少女性在耗费时间回复评论其外表,而非专业能力的评论。

2015年的一场性别歧视大讨论由此引发。短短几天内,普劳德曼就置身于一场遮天蔽日的媒体风暴的核心。一方面,她成为女权主义的新偶像,为了争取两性在工作中的平等地位而不惜拿自己的职业生涯冒险。另一方面,她被说成是一名极端女权主义者(feminazi),力图以公开羞辱胆敢恭维她的男性这种方式,来清除人际交往中的所有活力与趣味。记者们挖出了她的家人,网民们在推特上围攻她,甚至还有人向她发出了死亡威胁。

现在,媒体风暴已经平息,普劳德曼也同意接受采访,这也是她来到波士顿摄影师乔希·安德勒斯的工作室的原因。

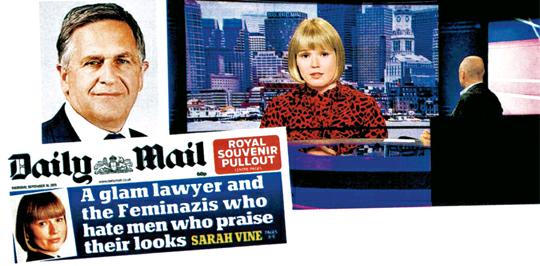

领英风波的另一大“主角”亚历山大·卡特-西尔克(左上)。左下为《每日邮报》头版刊发的称普劳德曼是“极端女权主义者”的报道。9月15日,普劳德曼因“回信”风波登上了BBC的《新闻之夜》。

“颧骨很赞!”安德勒斯边拍边说。来这里之前我还以为,由于最近发生的事情,男人在称赞普劳德曼的外表时一定会非常谨慎,不过安德勒斯显然没有,这个头发蓬乱的年轻人身穿针织拉链套头衫和牛仔裤,就像一名到海边放松的冲浪手,他以一种随意的、开玩笑似的方式展开了话题,“美女,你真是太靓了!”

我提醒安德勒斯,在让普劳德曼摆出各种姿势拍照时,对她的外表如此品头论足显得有些露骨。他却说这没什么,因为男人都会这么做。作为“弥补”,他又说他见过的男性通常会对别人恭维其外表感到不快。普劳德曼对安德勒斯的话并不介意。她咯咯笑着:“对啊,我是美女!把它(指安德勒斯为她拍摄的照片)上传到你的领英网页面上去吧!”

安德勒斯拍完照片说了一句:“接下来我们要把希特勒式的小胡子给你加上去。”幸运的是,普劳德曼没有恼怒,而是以大笑回应。然后我和她上了一辆出租车,直奔哈佛大学旁边的一家咖啡馆。普劳德曼目前是哈佛大学的客座研究员,不过我觉得她来哈佛多少有些避难的意思,意在逃避国内媒体的“围剿”。哈佛在2015年6月就已经接受了她的申请,9月11日,她乘坐飞机来到了美国。

9月7日,她还在剑桥大学国王学院为哲学博士论文忙碌着,论文是关于女性割礼和性别暴力的,这时卡特-西尔克在领英网上给她发来信息。“我也曾收到过其它不妥的信息,但来自一位地位远高于我的资深律师的信息,我还是第一次收到。”她说。卡特-西尔克比普劳德曼的年龄大一倍还多——她27岁,他57岁,是伦敦一家知名律师事务所的合伙人。“这是一个能成就你的事业,也能断送你的事业的人”。

我说,必定有什么因素在诱使他这么做。“没有,绝对没有!”普劳德曼坚决否认,“这种行为是不能接受的。不管在哪里发生,都要予以驳斥。因为如果你不驳斥它,这种常见的、潜在的性别歧视就会变得合乎情理,被默认接受。到那时女性再想去驳斥它就困难多了。”在她看来,公开同卡特-西尔克往来信息之后发生的一切——对她的人身攻击、刻薄讽刺,证实了她的上述观点。

坐在咖啡馆的沙发上,普劳德曼啜饮着一杯热咖啡。我该如何形容她呢?我该像莎士比亚形容爱慕的人那样,把她比作夏天?普劳德曼对此显然有着明确看法,她说,如果我信奉男女平等,就应该在文章里要么对男女平均用力地进行描述,要么尽可能地不去描述他们的外表。

“我会选择后一种方法。”普劳德曼说。她有着小巧的蓝色双眸,皮肤白皙,鼻子上缀着几颗雀斑,颧骨高高的,漂亮极了。她认为“应尽可能少地去关注一个人的外表,而应将重点放在他的内在”,在她看来就是“这个人对于社会的贡献”。

她留着光滑的齐肩短发,显得非常职业,就像是安娜·温图尔(英裔美籍时尚杂志主编)或玛丽·波塔斯(英国著名女零售商)那样——这两个人在工作时都不苟言笑。谈话的时候,普劳德曼偶尔会将一只手从发间穿过,或将手扶在太阳穴上,把笔直的刘海弄乱。

那么,事情的另一大“主角”卡特-西尔克又是什么样子呢?从他在领英网上的照片来看,他有一双深陷的蓝色眼睛,一个大鼻子,以及轮廓分明的下巴。他的头发是褐色的,偏分,两鬓已经变白。他看上去喜形于色,但在一张户外照片中,卡特-西尔克坐在云雾缭绕的山边,身穿一件黑色防风衣,显得粗犷强健,更像是养尊处优版的哈里森·福特(好莱坞著名影星)。

媒体之所以对这起意外事件趋之若鹜,在于两个当事人完美地契合了他们在这部媒体“喜闻乐见”的闹剧中担当的角色。据匿名的“朋友”披露,卡特-西尔克讲话口无遮拦,有过发表“政治不正确”的言论的历史,这反而让他显得有些可爱。一年前,他还在推特上张贴出女儿身穿紧身运动衣的照片,并配上文字:“虽然我不应该引用针对我女儿的下流评论……可是,她确实火辣。”

夏洛特·普劳德曼则扮演了勇敢迎接权势人物挑战的乡间姑娘的角色。她来自斯塔福德郡利克的一个中产阶级家庭,不过她不愿向我透露太多关于家人的情况。于是,我有点儿孤注一掷地问她,他们——她的父母——如何看待她与卡特-西尔克的这场争论?她叹息一声,眼珠转了转,说:“我相信她们会以我为骄傲。”我问她是不是一名被宠坏了的千禧一代。这样问事出有因:曾有几名时事评论员说,她属于在父母的过度保护下成长起来的一代,等到踏入这个光怪陆离的现实世界后,很容易就被他人最轻微的无意之举冒犯了。

“我上学时就开始打工了,”普劳德曼回答道,“从16岁到21岁,我在我们当地的一家超市里当收银员,我有接触社会,不是那种有着牛津、剑桥等显赫教育背景的人。”那么,“你去了一所综合学校读书?”“是的!”她笑了起来,“如果我回答‘不,我读的是切尔腾纳姆女子学院,你是不是要晕倒?”此外,关于她“很容易就会被冒犯”的说法,并没有触怒她。我又问她:“作为千禧一代,你很小心眼吗?”“是的,对极了!”她声称,“性别歧视是不能容忍的,它是针对女性的一种特殊形式的暴力行为。”

大学最后一个假期里,普劳德曼自愿赴印度泰米尔纳德邦支教。“在那时,我第一次意识到自己今后要成为一名律师,”她说。在印度,她见到过遭受虐待的女性,“对于这些女性而言,法律是解救她们的唯一渠道。”

回到斯塔福德郡,她进入基尔大学攻读法律,她的榜样是迈克尔·曼斯菲尔德,这位名律师曾在英国许多引人关注的案件中出庭。“他是一位真正的英雄,尤其值得称道的是,他还参与了戴安娜王妃与男友多迪·法耶德的死因调查。”她说。而且,曼斯菲尔德还是基尔大学的校友——有趣的是,卡特-西尔克也是。

在基尔大学,普劳德曼成功挑战了学校的泊车系统——她声称,校方发放的泊车许可证多于实际的车位数量,导致很多学生被罚款。她还在律师事务所和法庭积累工作经验。曾有一次,一家律师事务所的合伙人向她要比基尼照片。“我被惊呆了,还问对方是不是开玩笑。我那时候太天真了。”那名合伙人回复说,“你说呢?”普劳德曼困惑了好半天,不知道这种下流行为只是个例,还是在提示她“刑事律师就是这个样子”。

不管怎么说,她在学习成为一名出庭律师(大律师),还获得了在一家代理刑事案件的律师事务所充当“迷你学徒”(指短期实习)的机会。可有一天,在去法庭的路上,一名大律师把一只手搭在她的大腿上。“他上下其手,边摸边说,一些法律专业的毕业生为了当学徒,愿意同事务所的高级律师发生性关系。”

要想成为一名大律师,就得在事务所当实习律师以积累经验,不过这种机会很难获得——争取这种机会的年轻人都有着不错的素质,因此竞争非常激烈。普劳德曼说:“这是我经历过的最为激烈的竞争之一,我下定决心,一定要争取到这个机会。”我问她,你真的相信那个大律师说的话吗?年轻的法律毕业生真的会为了职业前途与别人上床吗?她回答说:“他说的确实是实情。朋友们告诉我,有人为了当学徒,不惜与男人进行性交易。”

严格地说,在法律意义上,普劳德曼说的这些事情似乎是谣传,不过她又举了另外一个例子,以证明她所言非虚:一个法律专业的女研究生想请一名法官对她进行指导,她与此人会面并共进午餐,结果对方想让她当他的情妇。“她想在成为一名律师的道路上能有人指点迷津,但却要面对这种要求。女性很容易被这种位高权重的男人施加的压力所伤害。”

“她拒绝了吗?”“据我所知,她拒绝了对方,还曾向我征求建议。”普劳德曼认为,法律行业内的性别歧视是“系统性的”,用她的话说就是,这一行被拥有优秀教育背景的男性统治着。

上大学时,“我觉得从一开始自己就不受欢迎,因为我说话带口音,” 普劳德曼说,“听上去是(英国)北部口音,或许现在听上去没那么明显了,不过当初我与人交谈时常常会被指出这一点,尤其是我先作自我介绍时……于是人们就会自然而然地认为你来自工人家庭,在学校里学不出什么名堂。最主要的是,你是个女人!这可不是个好兆头。”

普劳德曼觉得,在大学里学有所成的女性,会倾向于找一份所谓的“适合女性的工作”:家庭法、儿童法、涉性案件、轻罪等。不过也有一些女性不打算涉足这些领域——她们想当刑事律师。普劳德曼也想当刑事律师。“最终,我获得了一个担任家庭法见习律师的机会,我很幸运,因为我喜欢这一行。”

她干得很不错,获得了奖品和奖学金;办理过一些强制婚姻案件;在巴基斯坦和刚果提供过公益法律服务,并在其偶像迈克尔·曼斯菲尔德的事务所里谋得一席之地,然后进入剑桥大学攻读哲学博士学位。正是在剑桥,她于9月7日下午收到了卡特-西尔克发来的领英网站内信息。

在夸奖了一通普劳德曼的头像后,卡特-西尔克又说:“我对你其他方面的表现也非常期待,我想知道如何能与你合作。”经过深思熟虑,大约15至20分钟之后,普劳德曼想好了该如何回复卡特-西尔克。她“考虑了此类言论造成的影响”,“这些所谓无害的性别歧视者的言论,实际上加固了女性在职场上的从属地位”。

在普劳德曼看来,以下提问本身就是性别歧视:你(收到卡特-西尔克的信息)多长时间后进行回复?多长时间后决定回复?“所有这些都试图把我刻画成一个非理性的女人。可我不是!我是一名理性的出庭律师。我完全明白这个社会中性别歧视的力量有多大,可不管在哪里遇到这种情况,我都会迎战。”

将两人往来的信息在推特上贴出后,顿时引起了各方争论,普劳德曼考虑的则是,“有多少女性收到过此类信息”。和她在推特上有互动的一些人也就职场上的性别歧视、利用领英网泡妞等话题展开了讨论。此时的争论仅限于网上。仅仅过了一天,“有很多人给我打来电话,或者给我发邮件。”她说。记者们也通过她的老师或熟人,转弯抹角地打探她的情况。不过,真正让事情起变化的,是莎拉·韦恩撰写的那篇称她为极端女权主义者”的文章。该文在《每日邮报》头版刊发,让这件事“变成了一场战争”。她在领英网的头像被置于首页,配的图片说明是:迷人女律师是极端女权主义者,仇视表扬其长相的男性。

“那么,男人能称赞你的鞋漂亮吗?”“不行。”“那问你是不是刚刚理了发呢?”“也不行。”夏洛特·普劳德曼,摄于2015年9月15日,剑桥。

“你怎么看待那篇文章?”我问。“说实话,我只是看了标题,并没有读那篇刻薄下流的文章……不过,如果莎拉·韦恩想要人们……”停顿了一下,她又说:“她说了些什么?”

“她说你该为自己的照片受到恭维感到高兴;她说这世道究竟怎么了,一名女性竟然被毫无恶意的恭维冒犯;她还说她曾收到过一封来自男性读者的信,在信的末尾,该读者问能不能送他一张她身穿睡袍的照片。她拒绝了,不过仍为有人向她提出这样的请求感到高兴。”“我并不否认有些女性对于送他人照片或自己的照片受到称赞时感到高兴,”普劳德曼说,“不过还有很多女性并不欣赏不期而至的性别歧视言论,尤其是在职场上。”

工作时,男性该怎样谈论女性的外表呢?这种尺度该怎样拿捏?对于这个问题,普劳德曼转了转眼睛,然后说道:“我只是觉得,人们竟然分辨不出无伤大雅的评论和一条性别歧视信息的区别,这太遗憾了。”

那么,能不能说“你剪了头发没有?”“不行。我的意思是,你要记得我是一名出庭律师,”她说,“我不想对方对我的外表品头论足,那有些贬损和高高在上的意味。我会希望在办公室里得到这样的评论吗?比较而言,我希望他们能问,‘你今天在法庭上表现如何?”

那就来谈谈办公室里的事情吧,“有人对你说过‘工作还算顺利吗?”“从没有人对我说过,”她笑了起来,“或许那是私事。”那有人说过“鞋子挺漂亮”,或“你的体重降了没”呢?“从职业背景去考虑,我觉得不该关注身体的外在情况,就是这样。我的意思是,你为什么不时常向男人说‘鞋子挺漂亮或‘体重降了没呢?”我的妻子昨天就跟邻居说过关于减肥的话。我还担心邻居会觉得我们认为他以前很胖,然而事实是,他确实减了肥。

“我只是觉得人们常常对女人,而非男人说这种话,”她说,“因为女人的理想体型是苗条、骨感。女人体型是否好看的标准是由男人决定的。”她还谈及美丽是如何褪色的,并说那些以貌悦人的女人终会在职场上“褪色”。她说,恭维之言只会让女人更加处于低人一等的地位。

普劳德曼是对的,只不过在将道理运用到现实中时太过绝对了。《泰晤士报》专栏作者贾妮思·塔娜总结了老一代女权主义者对于此事的看法,这些老前辈均支持普劳德曼向卡特-西尔克讨回公道,却对她猛烈回击卡特-西尔克的做法感到不安。

他们觉得她“太强硬,太无礼了”。“呜呜呜……”普劳德曼装出哭泣的声音,“贾妮思还说了些什么?”“她说她那一代的女性可能会觉得你太直率,从而让自己置身于批评之中。”“这种说法真是有趣,”普劳德曼说道,“一个女人不能直率?不能明确说出自己的观点?说出来就要被认为是极端分子?”“打住!她可是站在你这一边啊!”我说,“莎拉·韦恩暗示你从没谈过男朋友,因为男人都害怕同你接触。”“我有男朋友啊!哈哈,”她回答说,“他是我的好伴侣、最好的朋友,也是我的女权主义盟友。”

当舰队街(指英国新闻界)的男女记者在写一些普劳德曼没看过的东西时,一些无脑评论也出现在推特上,包括死亡威胁。她说,其中一条声称要砍下她的头……他们知道她住在哪里。

由此来看,她能活着离开英国真是侥幸,“有没有感觉像是胜利大逃亡?”“确实像。实际上,来到美国后我从没感到如此轻松。”在哈佛大学,偶尔会有人问她是不是那个给“那名律师”回复信息的女人。而在网上,很多人指责她蓄意挑起事端,以扩大自身影响。她说整件事情分散了她学习的精力,也让她在曼斯菲尔德的律师事务所里的同事不胜其扰——记者们对他们展开“围攻”,问他们关于“领英网事件”的一些事。她提到当下的重大危机事件——叙利亚难民死于密闭的卡车中等,“这些才是我们应该关注的事情”。

她真希望“领英网事件”从没发生过。“那完全是一场噩梦,没有人愿意受到这种关注。我很想继续当9月7日之前的夏洛特·普劳德曼,而非之后的这个夏洛特·普劳德曼,”她说,“只消几分钟,你的世界就能天翻地覆。”

[译自英国《泰晤士报》]