财政结构性调整如何影响产业结构?

安 苑,宋凌云

(1.广东外语外贸大学 经济贸易学院,广东 广州 510006;2.广西师范大学 经济管理学院,广西 桂林 541004)

财政结构性调整如何影响产业结构?

安苑1,宋凌云2

(1.广东外语外贸大学 经济贸易学院,广东 广州 510006;2.广西师范大学 经济管理学院,广西 桂林 541004)

摘要:文章基于产业间关系视角,考察了财政结构性调整对产业结构的影响。产业间财政结构性调整显著带动了产业结构调整,并促使产业结构趋向高度化。其主要机制在于财税资源在产业间的差异性配置,及其向更加依赖外部融资的产业部门倾斜。财政结构性调整的绩效受制于制度和市场化水平的约束而呈现出异质性,表现为:基于所受制度约束的差异,补贴结构性调整对于产业结构的影响显著弱于税收结构性调整;基于市场化水平的差异,财政结构性调整对产业结构调整幅度的影响存在西高东低的地区差异,而对产业结构高度化的影响则主要集中于东部地区。

关键词:财政结构性调整;产业结构调整;产业结构高度化

一、引言

在经济增长方式转型的背景下,中国制造业的发展面临着严峻形势:一方面,具有创新能力的部门难以得到充分的资源支持(邓可斌和丁重,2010);另一方面,落后产业的产能过剩问题长期难以得到解决。因而,如何通过政策工具实现产业结构的调整和升级一直是各级政府关注的重大问题。产业间的财政结构性调整成为了重要手段之一,这一调整方式的典型表现是:地方政府基于其区域发展目标,通过各种途径差异性地在不同产业间配置相关的财税资源,并随着外部经济环境和地区发展目标的调整,不断对财税资源在产业间的配置做出调整。例如,为了吸引外来投资,许多地方政府为外商投资企业提供税收优惠,甚至以零地价作为招商手段(陶然等,2009),这使得外国资本集中的行业具有了较低的税收负担;而为了鼓励高新技术产业成长,政府设计了与技术升级相关的各类补贴政策(张同斌和高铁梅,2012),这使得高新技术产业具有了较高的补贴率水平。那么,从调整幅度上来看,上述产业间的财政结构性调整是否带动了产业结构的调整?从调整质量上来看,这种产业结构的调整又是否伴随着产业总体生产能力的提升呢?回答这一问题,对于“稳增长、调结构”背景下的产业政策调整具有重要的启示意义。

产业结构的调整,在宏观上表现为不同产业之间比例关系的改变。这种改变的微观基础是企业对于自身生产活动的调整。而驱使企业做出这种调整的动力之一,是其成本收益结构的变化(安苑和王珺,2012)。因而,通过差异性地在不同产业和企业间配置财税资源,影响不同企业的成本收益结构,构成了财政结构性调整作用于产业结构调整的重要机制。这种产业结构调整的最终目标是产业总体生产能力的提升,包括单个产业生产率水平的提高和高生产率产业相对份额上升两个方面。因而,在带动产业结构调整的基础上,财政结构性调整作用于产业生产能力提升的机制主要体现在:其一,从单个产业来看,政策工具是否有助于提升产业的生产率,特别是,能否有助于释放那些受到各种约束的产业的生产潜力?其二,从产业间关系来看,政策工具是否有利于提升优势产业的相对份额,从而在整体上提升产业的生产率水平?同时,对于转型国家而言,有限的市场化水平和尚不健全的制度环境往往构成了政策作用的重要制约因素,并可能形成一系列与成熟市场经济环境不甚相同的政策效果。因而,作为政府政策干预行为的重要方面,财政结构性调整影响产业结构的绩效依赖于其所面临的具体约束。这些约束条件的差异,将使得财政结构性调整的绩效呈现出显著的异质性。中国在渐进改革背景下所呈现出的不同领域的制度约束差异,以及不同地区的市场化水平差异,为我们研究财政结构性调整绩效的约束机制提供了丰富的样本。

大量已有研究考察了财税政策对我国产业结构调整的影响,但却较少关注财政结构性调整的作用。部分研究考察了产业结构调整和升级所需要的财政支持机制及财税制约因素(刘蓉和何通艳,2011;周波,2012;王华和龚钰,2013;沈坤荣和余红艳,2014)。但这些研究大多缺乏严格的实证分析来评估财税政策的影响。部分研究使用严格的实证方法就补贴和税收等财政资源对产业结构的影响进行了验证,例如张同斌和高铁梅(2012)同时考察了财政激励政策和税收优惠政策对高新技术产业发展进而对产业结构调整的影响;舒锐(2013)考察了税收优惠和研发补贴政策对产业产出增长和全要素生产率增长的影响;宋凌云和王贤彬(2013)、王宇和刘志彪(2013)均分析了补贴对于产业结构调整的影响;陆国庆等(2014)和汪秋明等(2014)考察了政府补贴对战略性新兴产业的影响;储德银和建克成(2014)从财政收支总量与结构的双重视角,实证分析了我国财政支出和税收对产业结构调整的实际作用。但上述研究要么仅关注代表产业结构升级方向的特定产业,要么考察财税资源的配置水平对于产业结构的影响,均未涉及财税资源在产业间的结构性调整对于产业结构调整的影响及其机制。

二、理论假说

一般而言,产业政策包括直接限制和间接诱导两种方式,而财政行为通常属于后者。通过政府购买、财政补贴、税收优惠和贷款贴息等方式,财政行为以间接介入资源配置过程的形式影响企业的行为选择,进而对产业结构的变化施加影响(储德银和建克成,2014)。就其中的税收和补贴政策来看,政府可以通过在产业间差异化地实施税收优惠政策或者倾斜性地配置财政补贴来影响不同产业中企业的成本收益状况,进而影响其生产活动和行为选择,最终作用于产业结构的变化。例如,当政府着力于发展高新技术产业时,可以对高新技术企业给予税收优惠,降低企业的成本负担,也可以通过补贴来弥补企业研发活动中可能形成的外部性损失(张同斌和高铁梅,2012)。一方面,这些财税行为能够激励在位企业加大对研发活动的投入,不断拓展企业的规模和优势;另一方面,这些优惠政策也可能吸引其他企业进入到高新技术产业中,最终使高新技术产业的份额逐渐上升。相反,当政府着力于淘汰落后产能时,可以逐渐取消生产能力低下的行业的各类财税优惠政策,甚至以提高税收的形式倒逼这些行业中的企业调整生产方式,或者转移到更具生产性的行业中。随着外部经济环境的变化以及产业生命周期的演变,不同产业的相对优势在持续变化,因而立足于优化产业结构的财税政策也应不断进行调整,改变不同产业中税收或补贴的具体配置方式,进而带动产业结构的调整。从这个意义上来说,财政结构性调整是实现产业结构调整的一种可行的途径。

作为产业结构调整质量的重要表现,产业结构的高度化较好地从结构角度刻画了产业总体生产能力的提升,它包含了产业间比例关系的演进和产业生产率水平的提高两个维度(刘伟等,2008)。*具体的计算公式请见第三部分的实证模型与数据。这意味着财政行为可以通过两种结构性调整的方式作用于产业结构的高度化:*当然,提高各个产业生产率的整体水平也是提高产业结构高度化的重要途径,但与本文所研究的财政结构性调整问题并无直接的关联,故本文未加以讨论。其一,通过差异性地在产业间配置财税资源,提高生产率水平较高的产业的相对份额。这意味着,随着产业相对优势的变化,各项财税倾斜政策需要不断地从生产率较低的行业转移到生产率较高的行业中去,以实现优势产业的提升和落后产能的淘汰。其二,通过政策倾斜释放因受到各种约束而无法提高生产率的产业的成长潜力。其中,融资约束是制约企业生产率提高的重要方面(石晓军和张顺明,2010;何光辉和杨咸月,2012),而财税政策可以通过缓解企业的融资约束而促进其生产率的改进,这已为大量研究所印证(Aghion等,2014)。其作用途径包含两个方面(储德银和建克成,2014):一是通过资源支持途径,直接以税收优惠或补贴的方式缓解企业的融资约束;二是通过信号释放途径,间接激励外部融资机构向企业提供融资支持。在外部融资依赖度较高的产业中,企业更依赖外部融资进行生产经营活动,从而随着外部环境的变化,其发生融资困境的可能性更高,因此,财税倾斜政策对于外部融资依赖度较高的产业的生产率提升可能发挥更为重要的作用(安苑和王珺,2014)。

产业结构的调整和优化升级是近年来中国各级政府的重要工作任务,而财税行为调整是其重要政策工具。因此,财税行为在产业间的结构性调整是否相应带动了产业结构的调整,这种调整的结果是否带来了产业结构的高度化等问题都受到了广泛关注。一方面,中央在《产业结构调整目录》中明确提出了各时期鼓励和限制发展的产业,而抢占分工制高点和提高经济增长绩效也是地方政府关注的重点,因而实现产业结构的调整和升级符合地方的政策取向;另一方面,由于各个地方的资源禀赋和赖以作为增长源泉的支柱产业不尽相同,加之分权体制下不同层级政府间的信息不对称,地方的财政行为调整又并不一定能顺应产业结构调整和升级的方向。这使得对于上述问题的回答,有赖于严格的实证检验,并进一步分析其中具体的作用机制。因此,本文提出如下假说:

假说1:产业间财政结构性调整能带动产业结构的调整,并使产业结构趋向高度化。

作为两种重要的政策性工具,尽管我们通常以“财税”笼统地涵盖税收和补贴等财政资源,但事实上,无论是从管理模式还是受到的制度约束来看,税收和补贴都存在着显著差异。地方政府通常使用税收优惠手段来激励企业的生产行为,这些税收手段受到税法的限制,特别是中国分权体制下的地方政府并不具有制定和修改税率的权力,这在较大程度上限制了地方对于税收的随意调整行为,使其配置在一定时期内保持相对稳定。而补贴的调整所受到的约束则相对有限,这使得补贴的配置更易于出现较为频繁和剧烈的调整。同时,其配置效率也较低,大量的研究显示,在现阶段的制度环境下,类似补贴这样由政府直接调配的财政资源,其配置受到相当多非经济因素的影响,直接或间接地影响了补贴的配置效率。一方面,除了推动经济结构的调整,财政补贴一般承担着较重的社会功能,需要对经济稳定和职工就业等社会问题发挥作用,这导致补贴大量流入了经济效率较低的国有企业(王凤翔和陈柳钦,2006;唐清泉和罗党论,2007);另一方面,补贴的配置还受到了诸如政企关联等因素的影响(罗党论和唐清泉,2009),国有企业以及与政府建立了政治关联的私营企业更容易获得补贴,特别是上市公司获取大量补贴更是普遍现象。

上述制度约束的差异可能导致税收和补贴在产业间结构性调整绩效存在差异。其一,当不同时期之间的政策调整过于频繁和剧烈时,政策风险趋于上升,企业难以对未来政策做出稳定预期,为了控制风险,企业往往不愿意进行研发和技术改造等长期性投资,也不愿意进入那些需要较高投资水平的高技术行业(王宇和刘志彪,2013),这将导致产业结构的调整和升级迟迟无法发生。其二,当财税资源的配置效率较低时,生产率水平较高却因各种原因面临资金约束的企业,可能由于得不到充分及时的政策支持而退出市场,而生产率水平较低的企业则由于能够继续享受优惠政策而无法及时被市场竞争所淘汰(Restuccia和Rogerson,2008),这会导致产业结构无法得到优化。因此,相较而言,在上述制度环境下,补贴调整所受到的弱制度约束,可能制约其对于产业结构调整和产业结构高度化的作用。因此,本文提出如下假说:

假说2:财政结构性调整的绩效受制于制度约束而呈现出异质性,补贴的结构性调整作用弱于税收的结构性调整。

从世界各国特别是新兴市场国家的产业发展历程来看,产业结构的变化往往是市场自发调节和政府主动调控两种力量共同作用的结果。在市场化水平较高的地区,市场在资源配置中占有更高比重,企业行为更多地受制于市场力量的驱使,从而产业结构的变化中会有更大部分来自于市场力量的调节,如来自供给方面,由不同部门生产率差异所导致的生产要素再配置(Baumol,1967;Ngai和Passarides,2005),又如需求方面,由收入水平的变化引发消费者需求结构的变化而导致的不同产业份额的变化(Echevarria,1997;Kongsamut等,2001;Foellmi和Zweimuller,2002),但这一过程一般较为缓慢。而在市场化水平较低,政府干预较为强烈的地区,由于市场的作用空间有限,要在短期内推动产业结构的调整,往往会诉诸政府的各项产业结构调整政策。因此,在这类地区,产业结构更可能由于政府的干预政策而在短期内发生调整。但是,在政府的财税行为调整之下,产业结构的调整是否能够带来产业结构的高度化,却依赖于地区的市场化水平。在市场化水平较高的地区,政府行为受到更多的约束,减少了其对于企业生产的干扰,政策环境更为稳定,同时,资源的配置更多地依赖于市场,降低了财税资源配置中非经济因素的作用,从而可能具有更高的资源配置效率。因而在市场化水平更高的地区,财税调整行为对于产业结构高度化的影响可能更为积极有效。

中国的东、中、西三大区域之间存在着市场化水平的显著差异。东部地区具有更高的市场化水平,市场力量在更大程度上决定着资源配置,影响着企业的成本收益结构。因此,相对而言,东部地区的产业结构调整可能更多地来自市场力量的调节。与之相反,中西部地区市场化水平较低,市场在资源配置中所起的作用相对有限,而在近年来“西部开发”和“中部崛起”的赶超过程中,为了能够加速地区产业发展,缩小与东部地区的差距,中西部地区在产业结构调整中,往往倾向于更多地依赖政府干预。因而短期内中西部地区的财税调整行为可能会更明显地带动产业结构调整幅度的上升,但是,受限于市场化水平,短期内较强的政府干预却可能扭曲资源的配置,限制该地区对于产业结构的内涵式调整。为此,本文提出如下假说:

假说3:财政结构性调整的绩效受制于市场化水平的约束而呈现出异质性,中西部地区的财政调整行为会更显著地促进产业结构调整幅度的上升,但对产业结构高度化的作用有限。

三、实证模型与数据

(一)实证模型

为了分析产业间的财政结构性调整行为对产业结构调整的影响,将回归模型设定如下:

SSCi,t=β1FSCi,t+θ1Xi,t+αi+γT+εi,t

(1)

QSCi,t=β2FSCi,t+θ2Xi,t+αi+γT+εi,t

(2)

其中,SSCi,t为各省各时期产业结构调整幅度,QSCi,t为各省各时期产业结构调整质量,以产业结构的高度化度量,FSCi,t为各省各时期财政行为结构性调整的幅度,Xi,t为控制变量,αi为省份固定效应,同时控制了时间趋势项T。

根据已有对于产业结构变化的研究成果,加入的控制变量主要有:影响产业结构的供给方面因素,包括各地区企业创新能力(Innov)和在校大学生人数占比(School)。影响产业结构的需求方面因素,分别使用地区职工年平均工资水平(Wage)和出口额占工业总产值的比重(Exp)对内外需求因素进行度量。地区和行业水平控制变量,主要控制了基础设施水平(由各省货运量(Cargo)和客运量(Pass)所反映的交通运输业的发达程度度量)、对资源产业的依赖程度(以采矿业比重度量(Mineral))以及各省的专业化程度(以四位数产业的赫芬达尔指数(HHI)度量)。企业水平控制变量,包括大企业总产值份额(Large)、外资企业总产值份额(Foreign)和内资企业总产值份额(Domes)。

(二)变量度量与数据处理

1.财政结构性调整。基于Brender和Drazen(2009)度量财政支出结构变化的方法,本文将产业间财政结构性调整(FSC)的程度度量如下:

(3)

其中,FSCi,t为各省各时期财政结构性调整的幅度,sharei,j,t和sharei,j,t-1分别表示在t年和t-1年中i省份j产业在全省四位数制造业中占增加值、总产值或者销售收入的份额,而Fsharei,j,t和Fsharei,j,t-1则分别表示在t年和t-1年中i省份j产业在全省制造业中占财政资源的份额,如所负担的税收或者获取的补贴的份额。由于税收和补贴的调整具有很高的相关性,*相关系数在0.90以上。为了避免多重共线性的干扰,将分别进行分析,即首先考察税收调整的影响,再与补贴调整的影响相比较。其中,税收数据由工业企业数据库中每一四位数行业的相关税收数据加总而得,根据钱学峰等(2012)的做法,总税收额=本年应交增值税+本年应交所得税+管理费用中的税金+主营业务税金及附加,补贴数据来自数据库中行业的补贴收入一项。

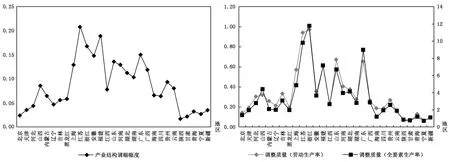

我们使用国家统计局公布的1999-2007年的四位数制造业数据,将在此期间内各省产业间财政结构性调整的平均幅度展示为图1所示。*财政调整幅度以增加值的份额变化为基础计算得到,使用总产值和销售收入份额变化得到的结果与此类似,限于篇幅未列出。下文产业结构调整的核算情况与此相同。可以看出:首先,总体而言,财政调整幅度与经济发展水平正相关,呈现出东高西低的梯度分布特征;其次,税收在产业间的调整与补贴具有类似的区域分布,但是后者显著高于前者,二者的差异在东部地区尤为明显。

图1 1999-2007年各省财政结构性调整

2.产业结构调整。从两个层次刻画各个地区的产业结构调整:①产业结构调整幅度(SSC),反映产业结构变化的活跃程度。使用如下方法度量:

(4)

其中,SSCi,t为各省各时期产业结构调整幅度,sharei,j,t和sharei,j,t-1分别表示在t年和t-1年中i省份j产业在全省四位数制造业中占增加值、总产值或者销售收入的份额,从而该指标表示各个省份四位数产业内部在年度之间结构调整的平均幅度。②产业结构调整质量(QSC),反映产业结构调整的方向性。本文以产业结构的高度化来度量产业结构调整的质量。参照一般做法,从产业间比例关系的演进和产业生产率水平的提高两个角度刻画产业结构高度化的内涵(刘伟等,2008),具体的度量方法如下:

(5)

其中,QSCi,t为各省各时期产业结构调整的质量,sharei,j,t为i省份中j产业第t年在全省制造业中占增加值、总产值或者销售收入的份额,Pi,j,t为i省份j产业的生产效率状况,以产业的劳动生产率或全要素生产率来度量。其中,产业的全要素生产率使用经过加权的企业水平的生产率,即首先用OP方法核算产业中单个企业的生产率水平,然后使用Olley和Pakes(1996)的方法进行加权,对于企业产出、劳动和资本投入的选择则参照了Hsieh和Klenow(2009)的做法;产业的劳动生产率以实际劳均增加值核算。

各省1999-2007年平均的产业结构调整幅度和调整质量如图2所示。其中,左图表示产业结构调整幅度;右图分别表示以劳动生产率和全要素生产率为基础计算得到的产业结构高度化指数。可以看出,无论是产业结构调整幅度还是调整质量,均呈现出与经济发展水平正向相关的梯度分布。

图2 产业结构调整幅度与质量

3.控制变量。企业创新能力以全部制造业平均的新产品产值占总产值的比例度量;采矿业比重以采矿业总产值在GDP中所占的比例度量;对赫芬达尔指数的计算使用了销售收入的份额;大企业指年销售收入1亿元以上的企业;外资企业和内资企业的认定基于企业实收资本中来自外国资本和国内资本的比例,当某类来源的资本比例超过50%时,即认定该企业属于此类性质。在核算企业的税收和补贴水平时,我们删除了相关财税变量为负数的样本。全部名义变量以1995年为基期进行了平减。

所有产业和企业数据来自中国国家统计局公布的四位数产业数据和工业企业数据;省份数据来自各年《中国统计年鉴》。基于数据处理的需要,对四川和重庆的数据做了合并处理,并剔除了西藏的数据。

四、财政结构性调整的绩效及其作用机制

(一)财政结构性调整的绩效

对假说1进行初步验证,即财政结构性调整是否促进了产业结构的调整和结构的高度化。首先以税收的相对份额变化度量财政结构性调整幅度。为了规避可能的内生性,我们对核心解释变量做了滞后一期处理,回归结果见表1。

表1 基本回归结果

注:*、**和***分别表示系数在10%、5%和1%的水平上显著。括号内是稳健标准差。下同。

表中财政结构性调整变量FSC在1%的水平上高度显著。平均而言,在其他条件不变的情况下,当财政行为调整1个单位时,四位数口径内部的产业结构会随之调整0.0073个单位;同时,以劳动生产率度量的产业结构高度化会上升0.0609个单位,以全要素生产率度量的产业结构高度化会上升0.5338个单位。在控制变量方面,创新能力和人力资本状况的作用并不显著,这一定程度上表明,目前产业结构调整的状态仍然与“创新驱动”的要求存在一定差距;职工平均工资和出口水平对产业结构调整幅度没有产生显著影响,但对产业结构高度化具有一定的负面作用,这一方面可能与中国出口的低技术锁定状况相关,另一方面则与现阶段体制约束下的内需不足存在一定联系;采矿业份额较高的地区实现产业结构高度化的难度更大,这一定程度上印证了现阶段资源依赖型城市转型的困境;以货运量为代表的基础设施水平显著促进了产业结构的调整和高度化;同时,专业化水平较高的地区在近年来呈现了更强的产业结构调整力度;大企业较多的地区,产业结构的调整更为困难,企业所有制特征对产业结构调整具有一定影响,但显著性水平不高。上述回归结果初步验证了假说1。

另外,我们对文章进行如下稳健性检验:首先,考虑到产业结构的变化也可能是促成财政行为调整的动因,上述回归存在内生性风险。为此,做了如下工作:①分别以产业结构调整幅度和调整质量的中位数为界,仅保留大于中位数的弱内生性样本进行回归,结果如表2(1)所示。②使用财政调整变量的滞后项作为其自身的工具变量,使用系统GMM方法重新对上述模型进行处理,结果如表2(2)所示。在进行上述处理之后,核心解释变量系数在对各个被解释变量所做的回归中依然高度显著,系数也未发生大幅度变化。③我们调整了解释变量和被解释变量的度量方法,分别取解释变量3年和5年的平均值。*对解释变量取其他时间期限的均值,结果并没有实质性变化,限于篇幅,这里未对结果加以列示。从表2(3)和表2(4)来看,在改变了解释变量的核算方法后,回归系数的绝对值有所变化,但其符号和显著性仍然符合预期。其次,我们控制其他竞争性解释,产业结构的变动,也可能是由财政的整体状况或其他方面的特征引起的,从而上述财政结构性调整的回归系数中可能也包含了其他因素的影响。一般而言,在财政整体支出规模较大的地区,财政行为调整的幅度也可能较大,而较大的财政收入规模则更倾向于使这种调整成为可能。为此,我们在回归方程中分别控制了地区财政收入和支出占GDP的比重,表2显示,在控制了这些竞争性解释之后,财政结构性调整变量仍然具有很高的解释力。再次,考虑到增值税是一种价外税,并不影响企业的实际税负,我们在企业的税收构成中去掉增值税,使用新的税负指标重新进行回归。表2显示,在去掉了增值税后,各项系数仍然在10%的水平上显著,且系数的符号与预期保持一致。最后,我们更换回归中各主要变量的度量方法重新进行回归:①使用总产值和销售收入来核算产业结构的调整幅度以及与之对应的财政行为调整幅度进行回归;②使用以总产值和销售收入度量的财政行为调整幅度,分别对以总产值和销售收入作为份额求得的产业结构高度化指数进行回归,各回归结果中,核心解释变量的方向和显著性都未发生明显的变化。*限于篇幅未对结果加以展示,如有需要可向作者索要。

表2 稳健性检验结果

注:其他解释变量的回归结果未在表中报告,如有需要可向作者索要。下同。

(二)财政结构性调整的作用机制

首先,我们分析财政结构性调整带动产业结构调整的具体机制。分析的思路是考察向不同产业差异化地配置税收和补贴,是否能够影响不同产业的相对份额,进而带动产业结构调整。进行如下回归:

Cshareijt=α1Fshare_subijt+α2Fshare_taxijt+βXijt+δi+δj+δt+εijt

(6)

其中,Cshareijt是各省各四位数制造业份额的变化率,Fshare_subijt和Fshare_taxijt是各省各四位数制造业所获取的补贴或者承担的税收的相对份额,*由于税收和补贴的相对份额没有产生共线性,所以将它们一起放入了回归方程。Xijt是一系列控制变量,δi、δj和δt分别是省份、产业和时间固定效应。控制变量主要包括了产业国有资本占比、外部融资依赖度、新产品产值占总产值的比重、出口交货值占总产值的比重和资本劳动比。其中,使用企业长期负债与固定资产之比度量其外部融资依赖程度,然后取中位数企业作为产业的外部融资依赖度(宋凌云和王贤彬,2013;安苑和王珺,2014)。表3的回归结果印证了我们在理论假说部分的思路,即向产业倾向性地配置补贴或者减轻其税收负担一定程度上能够促使其相对份额的上升。

其次,分析财政结构性调整促进产业结构高度化的具体机制。如理论假说部分指出的,财政行为可能通过两种结构性调整的方式作用于产业结构的高度化:一是差异性地在产业间配置财政资源,提高生产率水平较高的产业的相对份额;二是通过政策倾斜释放因受到各种约束而无法提高生产率的产业的成长潜力,特别是外部融资依赖度较高的产业。

先验证第一种途径,即通过财政结构性调整改变不同生产率产业的相对份额。在上文已经验证财政相对份额能够影响产业份额的基础上,只要能够验证,财政资源按照产业的生产率进行调整,即高生产率行业的财政资源份额趋于上升,同时低生产率产业的财政资源份额趋于下降即可。为此,文章考察了1999-2007年各产业税收和补贴的相对份额与产业生产率之间的相关性,结果表明,财政资源的配置并未呈现出趋向优化产业结构的调整,从而第一种途径并不能解释我们上文的发现。

进一步验证第二种途径的可能性,即通过财政结构性调整释放受到融资约束的产业的生产潜力。我们考察了产业的外部融资依赖度与税收和补贴相对份额之间相关性的变化特征。在1999-2007年间,外部融资依赖度与税收相对份额之间的相关性在略微波动中缓慢下降,外部融资依赖度与补贴相对份额之间的相关性则在略微波动中缓慢上升。*限于篇幅,文中未公布各年具体的相关系数,有需要的读者可以来函索取。这意味着,随着时间的演进,那些依赖外部融资的产业的相对税收份额在下降,且逐渐享受到了更多的补贴。那么,依赖外部融资的产业是否更多地受益于这种政策倾向,从而提高了生产率水平呢?我们替换式(6)中的被解释变量,进行如下回归:

Cprodijt=α1Fshare_subijt×hFDijt+α2Fshare_taxijt×hFDijt+γ1Fshare_subijt

×lFDijt+γ2Fshare_taxijt×lFDijt+βXijt+δi+δj+δt+εijt

(7)

其中,Cprodijt是各省各四位数制造业生产率的变化率,hFDijt和lFDijt分别表示处于外部融资依赖度中位数以上和中位数以下产业的虚拟变量,其他控制变量与式(6)相同。表3的回归结果显示,财税政策的倾斜对于更依赖外部融资的产业提升生产率的作用更为重要。但是,由于预算软约束,国有企业尽管长期依赖外部融资,但其生产率水平主要受制于体制约束而不是融资约束。为了控制这一竞争性解释,我们从样本中剔除国有资本占比高于中位数的样本重新进行回归。在剔除了高国有资本产业后,外部融资依赖度更强的产业在通过财税政策倾斜而提高生产率方面表现出了更大的优势。

表3 财政结构性调整的作用机制检验

最后,我们尝试对财税调整倾向外部融资依赖产业的原因做出解释。其一,从经济增长角度来看,依赖外部融资的产业的成长更容易受到经济环境变化的影响,从而构成地区经济稳定增长的瓶颈,因此,地方政府在其财税调整行为中更愿意向这类产业伸出“援助之手”。其二,从招商引资的角度来看,企业大量向外部融资的原因往往是由于需要进行大规模的固定资产投资,或者其本身就具有较高的固定资产规模,而这类企业往往是地方政府在招商引资中偏好的对象。因此,在财税调整支持外部融资依赖产业的背后,依然是各地区对于经济持续稳定增长的追求。

五、财政结构性调整绩效的约束机制及其异质性

(一)制度约束:补贴与税收调整绩效的异质性

为了验证假说2,我们更换财政结构性调整的度量角度,以补贴的调整作为核心解释变量进行回归,结果如表4所示。以补贴度量的财政调整的作用仍然高度显著,表明补贴在产业间的配置调整对于产业结构的调整以及结构的高度化有着积极的意义。但是,通过进一步比较税收和补贴调整的回归系数,能够发现,在控制其他条件不变的前提下,从边际上来看,补贴调整对于产业结构调整的影响程度要显著弱于税收的调整。因此,假说2的内容得到了实证分析的印证。这表明,制度条件构成了财政结构性调整绩效的重要约束。

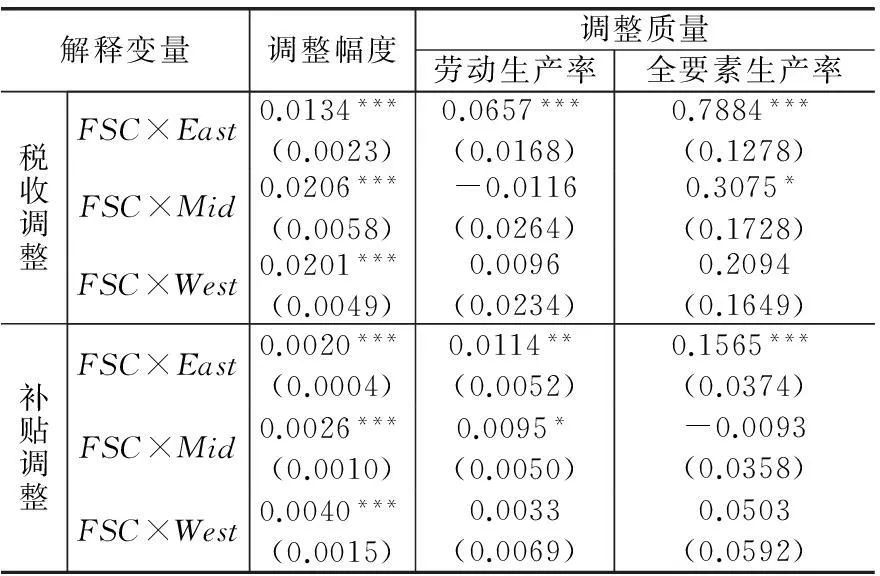

(二)市场化水平约束:财政调整绩效的区域异质性

为了验证假说3的内容,我们分别构建了表示东中西三大区域的虚拟变量East、Mid和West,并将他们分别与表示财政结构性调整的变量交乘,放入回归方程,结果如表5所示。总体来看,在产业结构调整的幅度方面,财政结构性调整在中西部地区的影响都要明显大于其在东部地区的影响;而在产业结构调整质量方面,财政结构性调整在东部地区的作用非常显著,但在中西部地区的影响则比较微弱。这表明财政结构性调整在中西部地区主要带动了产业结构的大幅度调整,但却并未带来相同比例的产业结构高度化。因此,假说3的内容得到了实证分析结果的支持。这表明市场化水平构成了财政结构性调整绩效的重要约束。

表4 补贴调整的绩效

表5 财政调整绩效的区域差异

六、结论

基于1999-2007年中国各省的四位数口径制造业数据,本文实证研究了产业间财政结构性调整对于产业结构的影响,研究发现:第一,就政策绩效而言,产业间财政结构性调整显著带动了产业结构调整,并促使产业结构趋向高度化。第二,就政策作用机制而言,财政结构性调整对于产业结构调整的作用依赖于财税资源在产业间的差异性配置;而财政结构性调整对产业结构高度化的作用依赖于财税资源向更加依赖外部融资的产业部门倾斜。第三,制度环境构成了财政结构性调整绩效的重要约束,表现为补贴和税收作用的差异:由于补贴所受到的约束相对有限,其调整行为较为频繁和剧烈,影响了企业预期的稳定性;同时,许多非经济因素如政企关联等影响着补贴的配置,这些因素都使得补贴结构性调整的作用显著弱于管理相对较为规范的税收结构性调整。同时,市场化水平也构成了财政结构性调整绩效的重要约束,表现为不同地区之间财政调整绩效的差异:由于中西部地区的市场化改革相对滞后,政府干预在其产业结构调整中仍然发挥着重要的推动作用,这固然使得财政结构性调整对产业结构调整幅度的作用更为明显,但是,短时期内大规模的政府干预也限制了产业结构的内涵式调整,使财政结构性调整对产业结构高度化的影响相对有限。

本文的研究证实了财政结构性调整对于产业结构调整和产业结构高度化的积极作用,为增长方式的转变提供了来自财政政策角度的证据支持,同时,我们也发现了现有的体制性约束对于财政行为调整绩效的制约。

参考文献:主要

[1]安苑, 王珺. 财政行为波动影响产业结构升级了吗?——基于产业技术复杂度的考察[J]. 管理世界, 2012, (9): 19-35.

[2]安苑, 王珺. 地方政府财政行为周期性、产业成长与结构失衡——基于产业外部融资依赖度的分析[J]. 财经研究, 2014,(11): 29-43.

[3]储德银, 建克成. 财政政策与产业结构调整——基于总量与结构效应双重视角的实证分析[J]. 经济学家, 2014, (2): 80-91.

[4]邓可斌, 丁重. 中国为什么缺乏创造性破坏?——基于上市公司特质信息的经验证据[J]. 经济研究, 2010, (6): 66-79.

[5]何光辉, 杨咸月. 融资约束对企业生产率的影响——基于系统GMM方法的国企与民企差异检验[J]. 数量经济技术经济研究, 2012, (5): 19-35.

[6]刘蓉, 何通艳. 产业结构调整视角下的税收制度改革[J]. 税务研究, 2011, (8): 3-7.

[7]刘伟, 张辉, 黄泽华. 中国产业结构高度与工业化进程和地区差异的考察[J]. 经济学动态, 2008, (11): 4-8.

[8]陆国庆, 王舟, 张春宇. 中国战略性新兴产业政府创新补贴的绩效研究[J]. 经济研究, 2014, (7): 44-55.

[9]沈坤荣, 余红艳. 税制安排对产业结构的影响[J]. 经济纵横, 2014, (2):1-7.

[10]石晓军, 张顺明. 商业信用、融资约束及效率影响[J]. 经济研究, 2010, (1): 102-114.

[11]钱学锋, 黄玖立, 黄云湖. 地方政府对集聚租征税了吗?——基于中国地级市企业微观数据的经验研究[J]. 管理世界, 2012, (2): 19-29.

[12]舒锐. 产业政策一定有效吗?——基于工业数据的实证分析[J]. 产业经济研究, 2013, (3): 45-54.

[13]宋凌云, 王贤彬. 政府补贴与产业结构变动[J]. 中国工业经济, 2013, (4): 94-106.

[14]唐清泉, 罗党论. 政府补贴动机及其效果的实证研究——来自中国上市公司的经验证据[J]. 金融研究, 2007, (6):149-163.

[15] 陶然, 陆曦, 苏福兵,等. 地区竞争格局演变下的中国转轨:财政激励和发展模式反思[J]. 经济研究, 2009, (7): 21-33.

[16] 王凤翔, 陈柳钦. 地方政府为本地企业提供财政补贴的理性思考[J]. 经济研究参考,2006, (33): 18-23.

[17] 汪秋明, 韩庆潇, 杨晨. 战略性新兴产业中的政府补贴与企业行为——基于政府规制下的动态博弈分析视角[J]. 财经研究, 2014, (7): 43-53.

[18] 王宇, 刘志彪. 补贴方式与均衡发展:战略性新兴产业成长与传统产业调整[J]. 中国工业经济, 2013, (8): 57-69.

[19] 张同斌, 高铁梅. 财税政策激励、高新技术产业发展与产业结构调整[J]. 经济研究, 2012, (5): 58-70.

[20]Aghion P, Hémous D,Kharroubi E. Cyclical fiscal policy, credit constraints, and industry growth[J]. Journal of Monetary Economics, 2014, 62: 41-58.

[21] Brender A, Drazen A. Do leaders affect government spending priorities[R]. NBER Working Paper No. 15368, 2009.

[22] Foellmi R, Zweimüller J. Structural change and the Kaldor Facts of economic growth[R]. CEPR Discussion Paper No. 3300, 2002.

[23] Hsieh C T, Klenow P J. Misallocation and manufacturing TFP in China and India[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2009, 124(4): 1403-1448.

[24] Kongsamut P, Rebelo S, Xie D Y. Beyond balanced growth[J]. Review of Economic Studies, 2001, 68(4): 869-882.

[25] Ngai L R, Pissarides C A. Structural change in a multi-sector model of growth[J]. American Economic Review, 2007, 97(1): 429-443.

[26] Olley G S, Pakes A. The dynamics of productivity in the telecommunications equipment industry[J]. Econometrica, 1996, 64(6): 1263-1297.

[27]Restuccia D,Rogerson R. Policy distortions and aggregate productivity with heterogeneous establishments[J]. Review of Economic Dynamic, 2008, 11(4):707-720.

(责任编辑石头)

How Does Fiscal Structural Change Affect Industrial Structure?

An Yuan1, Song Lingyun2

(1.SchoolofEconomicsandTrade,GuangdongUniversityofForeignStudies,Guangzhou510006,China;

2.SchoolofEconomicsandManagement,GuangxiNormalUniversity,Guilin541004,China)

Abstract:This paper explores the influence of fiscal structural change on industrial structure from the perspective of inter-industry relations. The inter-industry fiscal structural change significantly accelerates industrial structural change and promotes industrial structure upgrading. The main mechanism lies in the inter-industry different allocation of fiscal and tax resources and more resources devoted to industries with higher dependence on external finance. The performance of fiscal structural change is restricted by institutional constraints and marketization level and is featured by heterogeneity, shown by the facts as follows: on account of the differences in institution constraints, the effect of subsidy-based structural change on industrial structure is remarkably weaker than the one of tax-based structural change; based on the differences in marketization level, the effect of fiscal structural change on industrial structure change varies across areas, higher in the West China and lower in the East China, while the effect on industrial structure upgrading mainly concentrates in the East China.

Key words:fiscal structural change; industrial structure change; industrial structure upgrading

通讯作者宋凌云(1972-)(),女,河南焦作人,广西师范大学经济管理学院讲师。

作者简介:安苑(1983-),女,陕西西安人,广东外语外贸大学经济贸易学院副教授;

基金项目:教育部人文社会科学青年项目(13YJC790001);广东省哲学社会科学“十二五”规划2012年度项目(GD12YYJ01);广西高校科学技术研究重点项目(KY2015ZD021)

收稿日期:2015-03-26

DOI:10.16538/j.cnki.jfe.2016.02.010

中图分类号:F812.2;

文献标识码:A

文章编号:1001-9952(2016)02-0108-13