地区贫困、创新潜力与经济增长*——基于中国省级面板数据的分析

肖 挺

(江西财经大学 国际经贸学院,江西 南昌 330013)

地区贫困、创新潜力与经济增长*

——基于中国省级面板数据的分析

肖挺

(江西财经大学 国际经贸学院,江西 南昌 330013)

摘要:文章分析了我国省内贫困率、创新潜力与经济增长之间的关系,在控制跨地区跨时间异质性及内生性问题的基础上,采用差分GMM方法进行了估计。研究发现,省内贫困率对其创新潜力具有显著的负向影响,而人力资本、中央及地方科教财政拨付、市场化程度等创新潜力指标与省内人均GRP正相关。经验证据表明,省内贫困率通过影响创新潜力指标对省内人均GRP产生间接影响,但贫困率与就业率之间存在直接的负相关性。从长期来看,在创新潜力指标中,贫困率的变化对人力资本的影响最大,而且由此对经济产生的作用力是最为猛烈的,而对中央及地方财政投入以及由此对经济产生的间接影响则较小,但彼此之间也还是存在细微的差距。文章研究指出,政府应警惕贫困所造成的地区创新潜力缺失影响经济稳定增长的问题。

关键词:贫困;创新潜力;经济增长;差分GMM;Koyck几何分布滞后模型

一、引言

撰写本文时笔者正值博士毕业,同窗好友中除了少数有家庭原因的大龄同学之外,年轻人绝大多数流向了国内一二线城市。大家寻求更好的科研平台、工作待遇和发展空间的心态是完全可以理解的,不同地区对于人才的吸引力不可等量齐观,但可以想见的是,这种趋势的持续会加剧区域之间知识积累量的差异,影响当地经济社会的创新潜力,进而导致区域之间经济增长愈发不平衡。因此,地区贫困与社会创新潜力之间的关系,应当是一个长期性的研究主题。贫困所导致的恶性循环究其实质是对人才缺乏吸引力,导致创新潜力不足,从而影响经济的长期发展。改革开放以来,决策层一直面临效率与公平之争,政府踌躇于财政支出的分配策略,而对于消除贫困在社会经济增长中的作用,存在理解上的不足。只有对这个问题有了清醒的认识,才可能有针对性地出台克服发展中的桎梏、刺激经济增长、有效保护社会弱势群体的相关政策。

早在上世纪初,熊彼特就指出创新是一国或地区维持经济稳定持续增长的核心动力,这一观点已被诸多研究文献所证实。这是因为创新超越了传统经济学所提到的土地、劳动以及资本等生产资源,是“新经济时代”(Hall,2007)突显出来的经济资源。创新潜力包括人才储备以及政府为教育乃至研发所进行的投资,这些都为增加产出提供了条件。高度贫困的地区难以留住人才,因此在一些研究中贫困被视作提升社会创新潜力的障碍(Weber等,2005)。本文对于贫困与创新乃至经济增长的探讨归结为以下几个基本问题:其一,贫困是否会抑制创新?其二,在既定的创新水平下,贫困是否会在更深层面对地区经济发展水平产生影响?其三,地区贫困是如何通过改变创新水平对经济增长产生影响的?本文的研究旨在利用我国1998-2013年的面板数据分析上述三组变量之间的关系。

二、文献回顾与研究假设

现有研究主要从一些较为积极的因素如教育、产业结构、贸易自由化、FDI等出发,分析它们对创新乃至经济增长的影响(Porter和Stern,2001;Hall,2007;洪俊杰等,2014),却很少从一些略显消极的因素如贫困问题角度来分析其对经济持续稳定发展的作用。事实上,对于区域经济增长能力,目前主要采用的衡量指标包括人类发展能力(Porter,2002)、创业能力(Feldman,2001)以及地方财政能力(胡洪曙和魏福成,2012)。而针对这些指标的研究恰恰不应忽视贫困问题,因为高度贫困往往让地方政府无力考虑这些较高层次的发展目标,而只能先着力解决温饱问题。由于学术界对于贫困与发展问题的认知盲区,就更遑论从创新的角度来分析贫困对经济增长的抑制效应。

在研究经济增长问题时,经常会与贫困现象“捆绑”进行讨论,西方学者普遍认为经济增长有助于建立脱贫的机制,但很少有人注意到贫困对经济增长可能造成的制约问题。这可能还是源自公众对于贫困问题的认知。有证据表明,西方的政客并不热衷于将消除贫困作为政府工作的主要核心目标(Hall等,2012)。根据上世纪九十年代年美国政府对188座城市超过10万名公务人员的一项调查,大部分人认为经济增长的主要目标是增加就业从而为政府增加税基,而并非脱贫,受访者认为贫困的原因在于失业,而只要不是残障人士,这不过是暂时性的(Furdell,1994)。这一观点从今天我国的一些表现来看似乎是有些道理的,我国各级政府自改革开放以来对于贫困地区的扶贫资金投入一直都呈加速增长的趋势,但这样却似乎造成了“会哭的孩子有奶吃”的逻辑,使得一些地区热衷于“申贫”,出现了明明是富裕地区却仍不肯摘掉“贫困县”帽子的怪现象。一些研究也显示,政府指向性的扶贫事实上是一种定向的经济干预,而这在很多国家被证明对于系统性贫困所能起到的效果是非常有限的(Tomaskovic-Devey和Roscigno,1997)。换言之,扶贫在一些市场经济国家的学者眼中是一项可以吸引选票、赢得民心却不符合经济增长规律的行为(Furdell,1994)。但考虑到国情迥异,而且教育投资本身具有公共物品的特征,我国政府在教育研发上的投资还是要更多地考虑社会效益,而不仅仅是经济利益。

伴随全球经济已从以制造业为主体开始转向以IT及知识经济为主体(Sassen,2006),发展中国家的贫困人群如果希望在这样的发展潮流中拥有竞争力,需要掌握的是知识与技能,而不能再仅仅依赖于廉价的劳动力。政府的教育投资对于贫困人口获得平等的就业机会可以说是不可或缺的途径,教育是社会变革的驱动力,可以为贫困人群带来文化工具,赢得改变命运的机会(Duncan,1999)。Jensen等(2003)指出,缺乏优质的人力资本、社会资源与财政投入的地区难以与其他地区进行平等的竞争。李海峥等(2013)也强调培养、留住并吸引受过良好教育的人才,对于落后地区社会和经济的长期健康发展是至关重要的。上述学者一致赞同人才储备、教育研发投资等因素在提升地区创新潜力方面的重要性,这一点共同的认知则要求政府在制定创新战略时要综合考量政策的经济与社会价值。贫困与地区经济增长可能表现出负相关关系,但人力资本储备和教育研发投资对上述两者的关系存在调节作用。在针对发展中国家的相关研究中,Loayza和Raddatz(2011)的实证结果显示,经济增长的规模与结构会对扶贫的程度造成显著的影响。扶贫工作的重点其实是为贫困社区的人口创造知识经济体系下获得竞争能力的机会,为个人的成功创造前提条件,而不仅仅是提供几个就业机会,正所谓“授人以鱼不如授人以渔”,而其间种种更多地依赖于教育投资,创造强大的社会创新潜力。

总体而言,目前针对贫困与经济增长问题的研究较多地将消除贫困视作经济增长效应可能出现的一种“副产品”(Hall等,2012),对此学者普遍将研究的落脚点放在创造就业机会这个问题上,但却没能对就业与贫困问题做出清晰的剖析。理论上,贫困与经济增长之间可能存在双向影响,不能简单地认为经济落后导致地区贫困,事实上当成员能够为社会做出的贡献较少时,经济自然也是落后的。当然,学者对于消除贫困的看法是基本一致的,即应当重视人力资本和教育研发投资乃至市场机制在扶贫工作中的重要性。

本文研究的首要问题是,贫困是否会制约经济发展?是贫困直接影响了经济发展,还是贫困在知识经济环境中限制了地区的创新潜力,从而间接导致经济增长放缓?学者普遍认为贫困限制了经济增长,而创新潜力对经济增长有促进作用,从而呼吁政府乃至社会各界力量加大对贫困地区教育及福利的投入力度,让这些地区摆脱贫困的恶性循环陷阱。但现有相关研究并没有对上述的直接与间接效应进行系统性的实证检验。对此,本文提出了以下3个待检验的假设,将贫困、创新与经济增长三个问题纳入同一模型中进行分析。

假设1:贫困对地方社会的总体创新潜力具有消极的影响。

假设2:从科教投资角度看,地方社会贫困问题对不同来源投资的影响程度存在明显的差异。

假设3:地方社会的创新潜力能够促进经济增长,而贫困却是经济增长的桎梏,两种因素对于经济增长呈现出相反的作用。

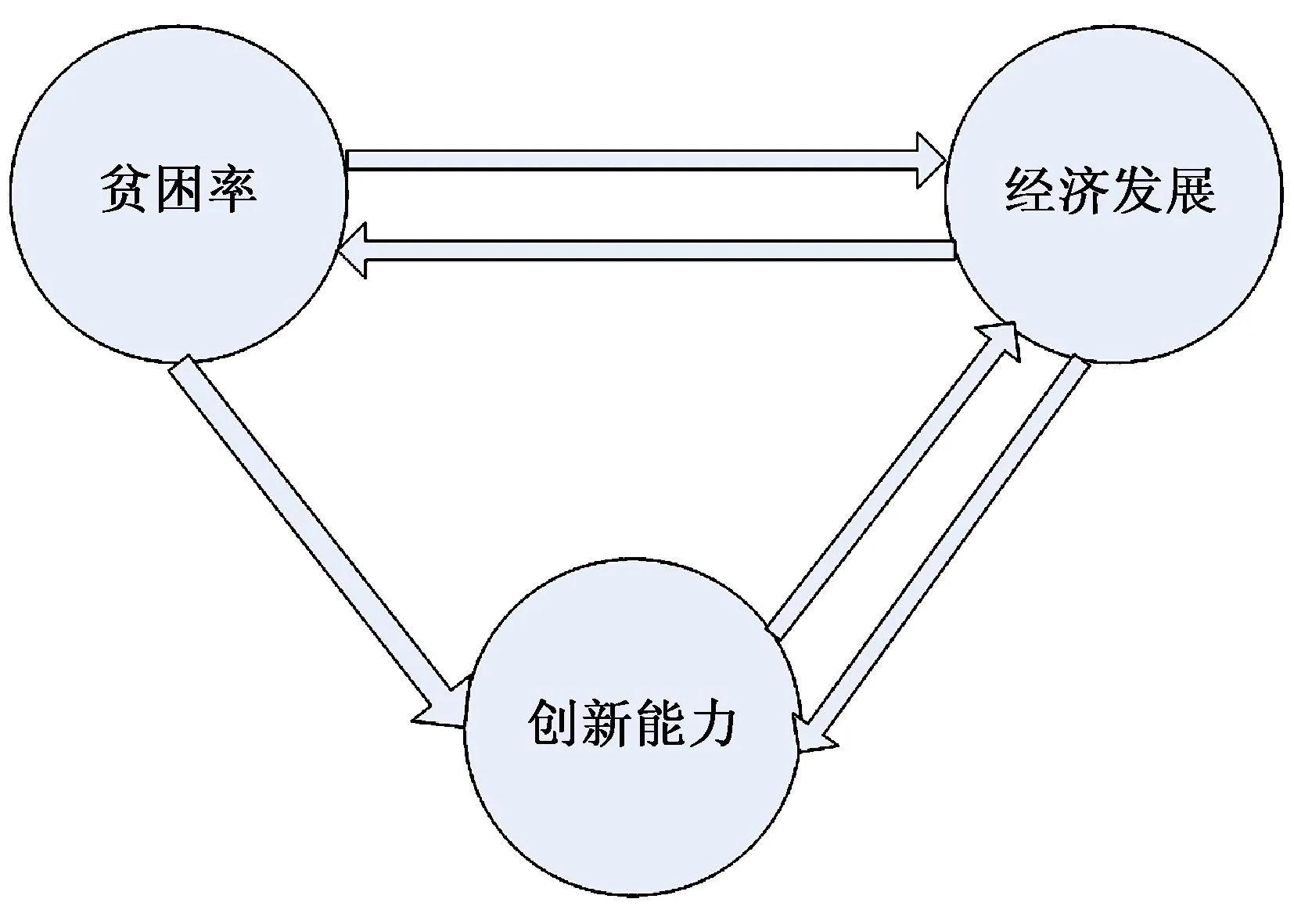

图1 地区贫困、创新潜力与经济增长的关系

本文首先检验贫困对创新潜力的影响,继而探究地区贫困与创新潜力对经济增长的复合影响。需要指出的是,上述三者之间的关系是比较复杂的,更多地表现为互为因果的特征,图1展示了这三者之间的关系特征。从中可以看到,地区的贫困程度与创新潜力之间存在相关性,但没有证据表明创新潜力能够直接作用于贫困率,因此我们在这两个变量之间只绘制了单向的箭头。本文认为地区的贫困率和创新潜力与经济增长应是高度相关的,而且地方经济增长能够促进当地科研教育水平提升,从而提高创新潜力,因此创新潜力与经济增长之间存在双向影响。另外,经济增长自然会提供更多的就业机会,从而部分实现脱贫的目标。依据上述逻辑,创新潜力通过影响经济增长会间接影响地区贫困水平。

三、数据与变量

本文的计量模型包括创新潜力、贫困率、经济增长水平以及一些控制变量。目前我国有关创新问题的详细数据统计口径在省级层面,因此本文采用我国大陆地区1998-2013年30个省份(西藏因数据缺失较为严重而被剔除)作为样本。之所以选择1998年作为研究的起点,是因为重庆从1997年开始单列为直辖市。由于计量模型中包含变量滞后项,本文的实际观测值为450个。本文的主要变量定义如下:

1.贫困率(PR):这是本文的核心变量之一,贫困所导致的最根本的问题就是社会资源的重新调整,政府的主要工作会从强调发展转向促进公平。对于贫困率,本文采用民政部财政司公布的历年各省低保人口数与各地总人口数的比值来衡量。*由于公布的是月度数据,本文采用每年12个月的算术平均值。

2.创新潜力(IC):现有研究较多地关注创新的结果,对于创新结果,主要采用专利数或论文发表数来衡量,而创新潜力不同于创新结果,其描述的更多的是某一地区待开发的创新研发能力,目前较多地采用研发资金投入来衡量。Hall(2007)采用的是地区人力资源、联邦及州的教育科研财政投入三项指标,通过专业人员(一般是经过培训的EMBA学员)打分的方式来计量。这种做法的有效性依赖于填报人员的专业能力,目前还很难保证问卷填报结果的效度和信度,因此本文放弃了这种做法,转而寻求二手数据对各指标进行度量。本文采用各省平均受教育年限来衡量地区人力资本(HC),原始数据来自历年《中国教育统计年鉴》,参照陈钊等(2004)以及彭国华(2007)的分段线性函数方法进行计算。此外,本文参考贾俊雪和郭庆旺(2008)的技术手段,依据《中国统计年鉴》及各省统计年鉴数据,计算了各省人均财政科教支出及各省中央财政人均科教支出(包含年鉴中科学技术与教育两方面的投资总额),并以此设置了地方政府科教资金支出(LGI)和中央政府科教资金支出(CGI)两项指标,*某省的创新潜力可能与地区人力资本、人均财政科教支出和中央财政人均科教支出相关,对此我们使用SPSS17.0软件计算了各省专利数量(数据来自《中国统计年鉴》)与上述几个指标之间的相关性,结果显示它们之间显著正相关。感谢匿名评审专家对此问题提出的宝贵意见。我们将各年数据换算为1998年的不变价,并取自然对数。这样,各指标与创新潜力之间的相互影响就转变成了人力资本及教育投入水平之间的相关性问题。我们认为某一地区的人力资本存量及教育投入是创新的基础与原动力,可以较好地衡量创新潜力。在传统意义上,某一地区的人力资源(如平均受教育年限)及地方政府的教育投资乃至市场经济发展水平等被认为与地方经济增长水平(当然也涉及贫困率)是高度相关的,而在一些国外学者看来,中央(或联邦)政府的投资对地方经济而言则略显外生性(Hall,2007)。从国内的情况来看,似乎也有这种特征,中央政府对教育的投资一般与当地的大学数量及档次高度相关。如前一段时间有媒体报道西部某高校教授对教育资源分配政策表示过一些不解,新中国成立以来中央政府对该高校的投资总额甚至赶不上某些顶级院校所获得的中央财政拨付。这一说法当然不能完全相信,但目前我国大学最为密集的城市大多在经济发达的省份,这些地区在中央教育资金拨付上占有较大优势是不争的事实,中央政府的教育投资理念还是应站在地区均衡发展的战略高度上来通盘考虑。需要注意的是,高校科研水平与地区经济增长状况虽然有关,但可能并非绝对正相关。例如,笔者读博的学校位于江城武汉,数据统计称该市的高校在校生人数领跑全国,但客观而言武汉还不是中国经济最发达的城市。这样的情况在我国并非只有武汉一个孤例,如重庆、西安等,诸多国内知名高校也不在经济发达的省份或城市,而这些高校每年在国家基金项目的申报上成绩斐然。因此,假设2需要验证。需要补充的一个问题是,人力资本与贫困率之间是否存在显著的负相关性?我们不能想当然地认为一个地区高学历者或者专家学者比较多,这个地区就一定富裕,事实上我国很多著名的“才子之乡”在经济欠发达的地区,一些中部省份的高招录取分数线普遍高于一线大城市,这也是被媒体和大众诟病多年的老问题。因此,假设1也有待验证。另外,现实中一个地区的制度、文化、历史、习惯、经济等都会影响该地区的创新潜力,我们再引入市场化程度(MKT)指标来分析创新潜力与贫困和经济发展之间的相互影响。如果某一地区拥有较为健全的市场经济制度,那么社会资源可能得到较为有效的配置,该地区对人才的吸引力较大,从而有利于提升当地的科技研发创新能力。从这个逻辑出发,市场化也是衡量地区创新潜力的优质指标。本文采用樊纲和王小鲁编制的中国各地区市场化相对进程指数,该指数涵盖了政府与市场的关系、非国有经济的发展、产品市场发育、要素市场发育以及中介组织发育和法律制度环境等五个方面,涉及金融信贷、劳动力、科技成果以及法律法规等多方面影响因素。我们利用主成分分析法对五个方面赋予不同的权重,根据不同地区和不同年份的情况进行打分,继而加权计算出各地区的市场化总指数。由于两位学者编制的市场化指数只截至2009年,本文实证分析中该指标值及估计模型对应的是1998-2009年的数据。

3.省实际人均生产总值(GRPPC):用地区人均生产总值来衡量经济增长水平是一种较为常见的方法(Hall等,2012;匡远凤和彭代彦,2012),该指标可以综合反映某省在产品生产数量与生产效率上的变化,本文以1998年为基期对其进行了价格调整。此外,众多学者指出就业是地区经济增长的首要目标之一(Partridge和Rickman,2003;Hall等,2012),因此本文还加入地区就业水平(EMP)作为因变量,用各省历年的就业人口数来衡量,并取自然对数。

4.控制变量:本文引入各省的人口规模(POP)和人口密度(PD)作为控制变量,并取自然对数。人口大省的人力资源相对丰富,贫困人口可能较多,而创新所需的人力资本也较为丰富。另外,人口稀疏的农业化省份与人口密集的城市化省份在创新及经济增长模式上的差异是显而易见的。表1报告了本文变量的描述性统计结果。

表1 变量描述性统计

四、计量模型与估计方法

本文的实证研究设计主要解决以下三个问题:

1.控制难以观测的一些(如省份及不同年份之间的)异质性因素。本文构建的标准固定效应模型中包括因变量的滞后项(yit-1)、可观测的自变量(xit)、未观测到的异质性(ci)以及随机误差项(uit),具体表达式如下:

yit=αyit-1+βxit+ci+uit

(1)

固定效应模型最大的优点在于可以较好地控制难以观测而又不随时间变化的省份间异质性(以ci表示),有效减弱遗漏变量所导致的系数估计有偏问题。本文包含两组回归模型,第一组的因变量是创新潜力,我们控制了创新潜力的滞后项、地区贫困率以及其他控制变量,具体模型如下:

ICit=αICit-1+χPRit+βxit+ci+uit

(2)

第二组模型针对省区经济增长水平,因变量包括人均GRP和就业水平,我们控制了因变量的滞后项、创新潜力、贫困率以及其他控制变量,具体模型如下:

GRPPCit=αGRPPCit-1+χPRit+δICit+βxit+ci+uit

(3)

需要指出的是,使用固定效应模型对本文数据进行估计也存在一些不足,为了消除省份间的异质性,模型中引入了因变量的滞后项,使得滞后项与随机误差项(uit)之间可能存在相关性,从而造成系数估计有偏(Arellano和Bond,1991),因此简单的固定效应模型估计并非上选之策。

2.遵循严格的外生性条件。简单的固定效应模型估计有一些前提条件:在任何时点上残差项与x都不相关,同时因变量的滞后项不会对自变量的当期与未来值产生任何影响,该假设被称为“严格的外生性”。但从图1中可以发现,三组变量之间存在直接或互为因果的关联,这就意味着本文变量存在内生性。对于这一问题,选取工具变量是较好的解决方法之一。而合适的工具变量大多时候是可遇不可求的,选择不当会导致模型估计结果不一致。Arellano和Bond(1991)提出了广义矩方法(GMM),通过差分来处理模型中的异质性问题。我们对式(1)进行一阶差分可得:

Δyit=αΔyit-1+βΔxit+Δuit

(4)

式(4)消除了式(1)中的省份间异质性ci,但没能解决因变量与随机误差项之间的相关性所导致的估计结果不一致问题;此外,根据图1,x也并不满足严格外生性的要求,从而本文的估计结果可能是有偏的。差分GMM(DIF-GMM)是比较好的解决方法,其基本思想是绕开工具变量选择是否合理的逻辑判断,完全从计量角度出发,利用误差项独立同分布的条件,对模型进行一阶差分,然后以内生变量的滞后项(可能不止一阶)作为工具变量进行估计。差分GMM估计之后,采用Sargan检验来判断差分项作为工具变量的有效性,利用Arellano-Bond检验统计量来判断随机误差项是否存在二阶或者更高阶的自相关性。

3.计算累积效应。我们接下来关心的是变量之间的影响存在累积的特征,如某一地区贫困率的降低理论上会带来创新潜力的提升,但所谓“百年树人”,教育所带来的变革有一个经年累月的长期过程;同样,创新潜力的提高对经济增长的影响也是长期性的。换言之,自变量对因变量的影响具有跨期的累积性。本文的估计模型中包含因变量的滞后项,这种函数形式类似于Koyck几何分布滞后模型,该模型可以使我们累积性地计算自变量的当期及前期值对因变量的影响系数,该系数可以通过一个乘数式计算得到。*Koyck几何分布滞后模型的具体原理及计算方法可参见Wooldridge(2003)。自变量对因变量长期影响的累积系数计算公式如下:

(5)

其中,η是累积效应系数,反映初期某自变量的变化在未来若干年内所引起的因变量的变化,β0是初期自变量的系数值,α则是因变量滞后项的系数值。

五、实证结果分析

(一)地区贫困与创新潜力

本文首先对省份贫困率与四组创新潜力指标之间的关系(式(2))进行估计,表2报告了差分GMM估计结果。Sargan值和AR(2)概率值表明,工具变量是有效的,而且扰动项不存在二阶自相关。列(1)分析的是地区贫困率对人力资本的影响,差分GMM估计结果显示两者之间呈显著的负相关关系,表明贫困会限制当地人口享受更多的教育。虽然中国经济高速发展,义务教育逐渐普及,但在样本期内人口平均受教育年限未能达到九年义务教育的基本线(表1中的统计结果为8.662,截至2013年我国人口平均受教育年限才刚刚超过九年的基本线(9.157年)),我国三亿儿童的失学率在1%左右(2011年),在一些经济发展落后的地区,贫困家庭儿童失学的现象非常普遍。由于经济增长不均衡,2011年中国儿童少年基金会对西部地区部分省份的抽样调查结果显示,四川省内的失学儿童达13.5万人,宁夏仅宁南等8个县达2.7万人,内蒙古自治区达5万人,这些数字还是出乎很多人的想象的。列(2)结果也证实贫困率对地区的科教投资水平具有负向影响。这与本文的理论预期基本相符,贫困阻碍了地方政府的科教投入,进而限制了创新潜力。列(3)分析的则是贫困对中央财政科教拨款规模的影响,估计系数同样显著为负。这与国外的一些研究结果相左,说明至少在教育与科研上,中央政府的投入主要还是流向了经济较为发达的省份,不得不承认目前我国的教育资源分配与经济增长水平是息息相关的,很多时候科研教育经费会自发地流向科研能力较强的地区,而落后地区的确存在竞争上的困难。列(4)中人口密度对市场化程度的影响表现为促进效应,现实中我国市场经济较发达、相关制度较完善的地区确实是人口较密集的省市。综合来看,假设1得到了证实,即贫困限制了地区创新潜力的提升。

表2 地区贫困与创新潜力

注:***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平,括号内为z统计值。下表同。

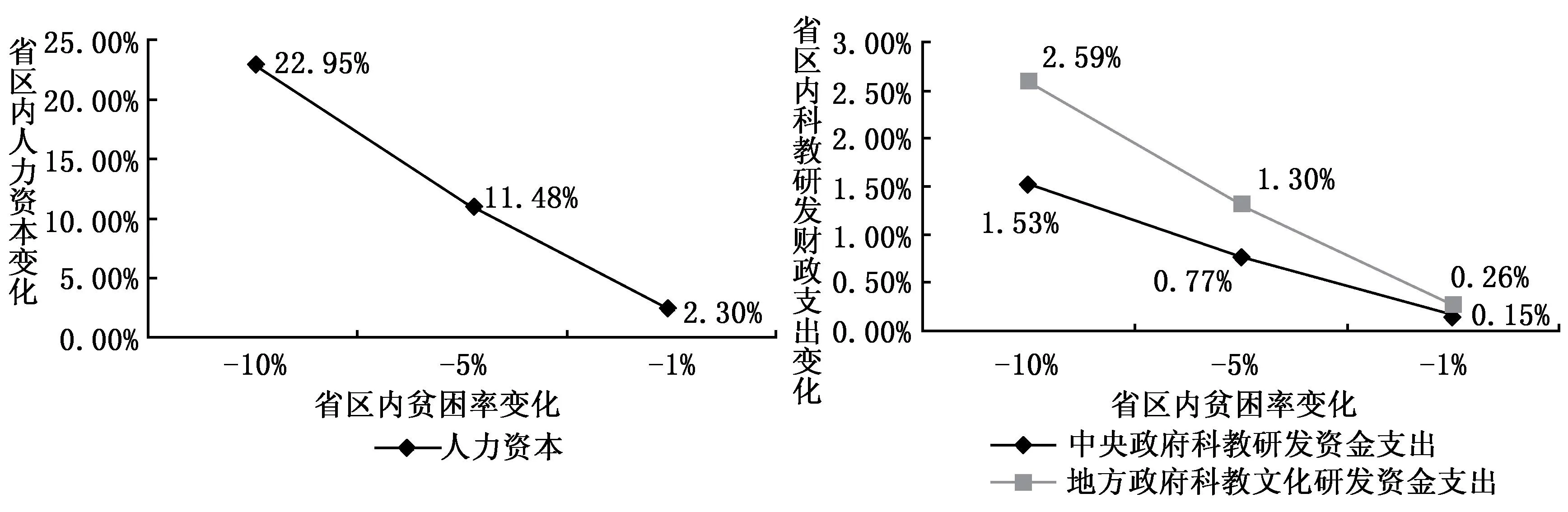

本文根据式(5)计算了贫困对四组创新潜力指标长期影响的累积系数。计算结果显示,贫困率对人力资本、地方政府科教文化研发资金支出、中央政府科教研发资金支出以及市场化程度的长期影响值分别为-2.295、-0.259、-0.153和-0.415。*以人力资本为例,计算公式为η=-0.257/(1-0.888)=-2.295,其他三组系数可参照计算。借鉴Aiken和West(1991)的方法,图2展示了贫困率变化对人力资本变化的长期影响,图3反映的是贫困率水平的变化对中央及地方财政的科教投入变化的长期影响,图4则绘制了贫困率水平的变化对市场化程度变化的长期影响。本文采用的是一阶差分GMM估计方法,从而可以进行逐年的比对。图3显示,地方与中央拨款的长期影响存在明显的差异,而且随着脱贫政策的有效落实,两者之间的“剪刀口”呈现拉大的趋势。这证实了假设2,即地方政府的科教投入力度在长期受到当地贫困的影响程度更大。图4中贫困率对市场化程度的影响则与图2中其对人力资本的影响基本一致。

图2 贫困率变化对人力资本变化的长期影响 图3 贫困率变化对财政科教研发投入变化的长期影响

图4 贫困率变化对市场化程度变化的长期影响

(二)地区贫困、创新潜力与经济增长

表3报告了式(3)的估计结果,其中列(1)以各省人均GRP作为因变量,估计结果表明,其滞后项系数显著为正,贫困率与人均产值之间不存在显著的相关性,但四组创新潜力指标对人均产值的影响显著为正,这与本文的理论预期相符。列(2)以就业人口的自然对数为因变量,其滞后项系数接近1,说明就业人口受过去的冲击非常大;此外,贫困率与就业人口显著正相关,但四组创新潜力指标不显著。这一结果没有印证上文的理论分析,也说明将就业作为地区经济增长水平的衡量指标是值得商榷的。

表3 地区贫困、创新潜力与经济增长

本文进一步以各省人均GRP作为因变量,对四组创新潜力指标重新进行了估计,结果见列(3)。从中可以看到,贫困率与各省人均GRP之间显著负相关。结合列(1)的结果,可以认为贫困率通过影响各省创新潜力而对人均GRP产生影响,*当然,创新潜力与贫困率指标之间可能存在严重的多重共线性问题,方差膨胀因子(VIF)计算结果排除了这一可能。这些经验证据基本证实了假设3。我们进一步计算了这种递进式影响的长期累积系数,基本方法是贫困率对创新潜力影响的长期累积系数与创新潜力对经济增长(人均GRP)影响的长期累积系数的乘积。计算结果显示,贫困率通过人力资本、地方政府科教文化研发资金支出、中央政府科教研发资金支出以及市场化指数对经济增长的长期影响值分别为-3.206、-0.153、0.025和-0.055。*以人力资本为例,计算公式为η=[-0.257/(1-0.888)][0.313/(1-0.776)]=-3.206,另外三组系数可参照计算。据此,图5绘制了贫困率通过人力资本对人均GRP的长期影响,图6分析的则是贫困率通过中央及地方财政科教支出对人均GRP的长期影响。图5显示,地区贫困通过人力资本的作用对经济增长的影响是非常显著的,结合图2的结果,地区贫困对当地教育水平的影响巨大,而这在很长时期内会对经济的持续稳定发展产生难以估量的影响。从图6中对中央与地方财政科教研发投入的比较可以发现,尽管贫困率对地方政府科教支出的长期影响稍大,但对经济增长而言,贫困率通过中央财政支出对经济的影响更大。总体上,无论是对于创新潜力还是经济增长,人力资本在其中的作用都要远大于财政支持。这表明提升地区教育水平是消除贫困、带动地区经济增长的高效动力。图7则展示了贫困率通过市场化程度对经济增长的长期影响,与图5的结果类似,即市场化程度在贫困率与人均GRP的关系中存在显著的中介效应。

图5 贫困率变化对人均GRP变化的长期影响(以人力资本为中介变量) 图6 贫困率变化对人均GRP变化的长期影响(以财政支持为中介变量)

图7 贫困率变化对人均GRP变化的长期影响(以市场化程度为中介变量)

六、结论与建议

本文在总结已有研究的基础上,创新性地将地区贫困、创新潜力与经济增长三个社会热点问题纳入同一分析框架中,在控制跨地区跨时间异质性及内生性问题的基础上,采用1998-2013年我国省级面板数据和差分GMM方法进行了实证分析。研究发现,省内贫困率对地区创新潜力具有显著的负向影响,而四组创新潜力指标与省内人均GRP正相关。经验证据表明,地区贫困率通过四组创新潜力指标对省内人均GRP产生间接影响。本文采用几何分布滞后模型来估算几个指标之间的长期相关性,有效消除了指标的内生性问题,这是本文在技术手段上最大的创新。本文研究的核心启示是:政府在制定经济发展政策时应同时考虑社会福利政策,以便在实现经济持续稳定增长的同时切实提高人民的生活水平,只有在地区贫困率降低的情况下,提升地区创新潜力的政策才会对经济增长带来实质性的帮助。

本文实证研究还指出,贫困会抑制中央及地方财政的科教文化资金投入,地方财政出现这种状况尚可理解为有心无力,中央财政分配的这种“马太效应”的出现则值得警惕。一些西方学者指出,联邦财政的投入规模不应与地区经济发展水平存在任何的相关性(Hall等,2012),而且贫困通过影响中央财政拨付对地区经济增长的影响比地方财政更加明显。而对我国而言,中央财政投入的地区间均衡化还存在一定的困难,由于基础教育的普及与义务化,上述问题的主要根源在于我国高校科研院所的科研和教育力量与经济发展水平高度相关,这些机构成为了中央政府科研教育资金拨付的受益大户,这是正常规则体制下的必然结果。此外,本文发现人力资本存量在消除贫困、鼓励创新以及稳定经济增长等方面具有重要的作用。因此,要消除贫困,应在经济落后地区鼓励办学,完善这些地区的教育基础设施,中央的教育科研投资可以独立于地区经济发展水平,在适当条件下甚至应当有所倾斜。当然,教育水平对经济发展虽具有较好的外溢性,但在这方面进行宏观调控的效果还是难以预估的,毕竟“十年树木,百年树人”,提高地区教育质量,增强创新潜力,带动经济持续稳定发展,从而对人才产生吸引力,形成良性循环的发展模式,这本身也需要一个相对较长的时期。无论是中央政府还是地方政府,在“以科教兴国,打造创新型社会”的主旨战略环境下,更加需要的是耐心与坚持,而且应意识到在制定经济发展大政方针时需考虑社会弱势群体可能对经济社会发展带来的负向影响。另外,进一步推进我国市场经济建设、完善市场经济相关制度,是推进创新战略、改善民生、促进经济发展的重要环节。

*本文还得到江西省教育厅科技项目青年项目“江西省科技服务业发展战略”的资助。

参考文献:

[1]陈钊,陆铭,金煜.中国人力资本和教育发展的区域差异:对于面板数据的估算[J].世界经济,2004,(12):25-31.

[2]洪俊杰,刘志强,黄薇.区域振兴战略与中国工业空间结构变动——对中国工业企业调查数据的实证分析[J].经济研究,2014,(8):28-40.

[3]胡洪曙,魏福成.地方财政能力与经济绩效:基于新政治经济学的视角[J].财政研究,2012,(11):7-10.

[4]贾俊雪,郭庆旺.政府间财政收支责任安排的地区经济增长效应[J].经济研究,2008,(6):37-49.

[5]匡远凤,彭代彦.中国环境生产效率与环境全要素生产率分析[J].经济研究,2012,(7):62-74.

[6]李海峥,贾娜,张晓蓓,等.中国人力资本的区域分布及发展动态[J].经济研究,2013,(7):49-62.

[7]彭国华.双边国际贸易引力模型中地区生产率的经验研究[J].经济研究,2007,(8):123-132.

[8]Aiken L S, West S G. Multiple regression: Testing and interpreting interactions[M]. Thousand Oaks, CA: Sage, 1991.

[9]Arellano M, Bond S. Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations[J]. Review of Economic Studies, 1991, 58(2): 277-297.

[10]Duncan C M. Worlds apart: Why poverty persists in rural America[M]. New Haven, CT: Yale University Press, 1999.

[11]Feldman M. The entrepreneurial event revisited: Firm formation in a regional context[J]. Industrial and Corporate Change, 2001, 10(4): 861-891.

[12]Furdell P. Poverty and economic development views from city hall[M]. Washington, DC: National League of Cities, 1994.

[13]Hall J L. Developing historical fifty-state indices of innovation capacity and commercialization capacity[J]. Economic Development Quarterly, 2007, 20(2): 107-123.

[14]Hall J L, Howell-Moroney M E. Poverty, innovation capacity, and state economic development in the knowledge economy: Evidence from the US[J]. Growth and Change, 2012, 43(2): 228-251.

[15]Loayza N, Raddatz C E. The composition of growth matters for poverty alleviation[R]. World Bank Policy Research Working Paper No. 4077, 2011.

[16]Jensen L, McLaughlin D K, Slack T. Rural poverty: The persisting challenge[A]. Brown D L, Swanson L E. Challenges for rural America in the twenty-first century[C]. University Park, PA: Pennsylvania State UP, 2003.

[17]Partridge M D, Rickman D S. Do we know economic development when we see it?[J]. The Review of Regional Studies, 2003, 33(1): 17-39.

[18]Porter M E, Stern S. Innovation: Location matters[J]. MIT Sloan Management Review 2001, 42(4): 28-36.

[19]Porter M E. Economic profiles of the fifty U.S. states and the district of Columbia[M]. Boston, MA: The Institute for Strategy and Competitiveness, 2002.

[20]Sassen S. Cities in a world economy (3rd Edition)[M]. Thousand Oaks, CA: Sage, 2006.

[21]Tomaskovic-Devey D, Roscigno V J. Uneven development and local inequality in the U.S. South: The role of outside investment, landed elites, and racial dynamics[J]. Sociological Forum, 1997, 12(4): 565-597.

[22]Weber B, Jensen L, Miller K, et al. A critical review of rural poverty literature: Is there truly a rural effect?[J]. International Regional Science Review, 2005, 28(4): 381-414.

[23]Wooldridge J. Introductory econometrics: A modern approach (2nd Edition)[M]. OH: Thomson Southwestern Publishers, 2003.

(责任编辑康健)

Regional Poverty, Innovation Potential and Economic

Growth: Analysis Based on Chinese Provincial Panel Data

Xiao Ting

(SchoolofInternationalEconomicsandTrade,JiangxiUniversity

ofFinanceandEconomics,Nanchang330013,China)

Abstract:This paper analyzes the relationship between provincial incidence of poverty, innovation potential and economic growth, and employs difference GMM to estimate it based on the control of heterogeneity and endogeneity across regions and over time. It arrives at the conclusions that the incidence of poverty in a province has the significantly negative effect on regional innovation potential and such innovation potential indexes as

human capital, central & local transfer payments of science & education and the degree of marketization are positively correlated with GDP per capita in a province. Evidence shows that the incidence of poverty in a province has the indirect effect on GDP per capita by affecting innovation potential indexes, but there is a direct negative relationship between the incidence of poverty and employment rate. In a long run, as for innovation potential indexes, the changes in the incidence of poverty have the greatest effect on human capital, and resulting role in the economy is the most serious; and the changes in the incidence of poverty have weaker effect on central and local fiscal input and resulting indirect role in the economy, but there are still small differences as for the effects. It points out that governments should pay attention to the effect of the shortage of regional innovation potential resulting from poverty on stable economic growth.

Key words:poverty; innovation potential; economic growth; difference GMM; Koyck geometric distributed lag model

作者简介:肖挺(1981-),男,江西九江人,江西财经大学国际经贸学院讲师,应用经济学博士后。

基金项目:国家社会科学基金重大项目“构建基于生态文明建设的公共财政体制研究”(15ZDB159)

收稿日期:2015-10-09

DOI:10.16538/j.cnki.jfe.2016.02.002

中图分类号:F424.0

文献标识码:A

文章编号:1001-9952(2016)02-0016-12