不连续虚拟现实空间中的再定向*

周 希 宛小昂 杜頔康 熊异雷 黄蔚欣

(1清华大学心理学系; 2清华大学建筑学院, 北京 100084) (3香港中文大学工程学院, 香港 999077)

1 问题提出

虚拟现实(Virtual Reality, 简称VR)是通过计算机及相关技术生成的与真实环境相似的数字化环境, 通过交互设备来进行信息传递。自从Sutherland(1965)提出集合多种传输设备并传递多种信息的虚拟现实系统之后, 今天的虚拟现实技术已经可以通过头盔式显示器来呈现视觉信息, 通过耳机来呈现听觉信息, 通过数据手套来呈现触觉信息, 以及通过佩戴项圈或者鼻甲来呈现嗅觉信息等(Bailenson et al., 2008)。按照虚拟环境的功能特点, 虚拟现实系统可以分为桌面式、沉浸式、分布式等多种类型(陶维东等, 2006)。虚拟世界与真实世界之间, 既有明显的关联, 也存在重要的区别。Blascovich和Bailenson (2011)提出, 从真实到虚拟是一个连续体,他们把世界分为基本现实(grounded reality)和虚拟现实(virtual reality), 其中基本现实是指自然世界或物理世界客观存在的事物, 而虚拟现实就是指如梦境、文学、动画、电影等虚拟的内容。近年来, 随着技术的发展, 虚拟现实在心理学研究、外科医生新手训练等领域已有应用(Blascovich et al., 2002;Schlickum, Hedman, Enochsson, Kjellin, & Felländer-Tsai, 2009), 这也与其可模仿真实世界这一特性密切相关。

我们认为虚拟空间与现实空间之间的重要区别之一是虚拟空间可具有一种“不连续性”。在真实空间中, 空间单体由交通联系空间进行连接, 使其成为一个建筑整体。而本文所讨论的不连续虚拟空间, 则是通过技术手段去除建筑内部的交通联系空间, 如走廊、楼梯灯连接型建筑单元, 可直接从一个建筑空间到达另一个建筑空间。如在一栋虚拟的建筑中, 使用者可不经由走廊、楼梯直接从一个房间到达另一个或房间。这种不连续性在物理现实中是不存在的, 也是很难或不能实现的。换言之, 虚拟空间中通过场景之间的切换让使用者感受到空间位置的直接改变, 而且这种改变不需要如真实生活中一样的过渡和衔接。尽管这种不连续性在技术层面上是不难实现的, 但是对人们的影响却是未知的。在物理世界中, 人的空间认知和行为, 在很大程度上依赖于空间的连续性和稳定性。如果这种连续性不存在了, 对人的空间认知和行为有怎样的影响, 是非常重要的研究课题。如果人不能够适应不连续的虚拟空间, 则意味着使用虚拟环境时需要提供连接型建筑单元。

当人在对空间进行认知时, 空间更新(Spatial Updating)是很重要的一个环节。具体来说, 空间更新是指人在运动过程中根据空间线索来不断更新自己与环境间的空间关系的过程。根据空间更新中使用的线索类型, 可将空间更新分为以直接感觉信息和路标为线索的巡航(piloting)和以运动的速度、加速度等自身运动信息为参照的路径整合(path integration) (Wan, Wang, & Crowell, 2010)。由此我们进行了大胆的设想——如果虚拟世界中人们失去一部分自身运动信息, 人们对空间的认知会受到多大的影响?由此我们锁定了以虚拟空间的“不连续性” (uncontinuity)作为研究对象。

在本研究中, 我们使用再定向(reorientation)任务来测量人对不连续空间的适应性。空间再定向的研究始于研究者对动物的空间再定向能力的研究,常用范式是再定向找物, 即在一定的空间环境条件下, 让已经迷失方向的动物或人根据空间中的几何或非几何信息来重新确定自己所在的方向, 并找出目标物的位置。Cheng (1986)发现, 大鼠是依据长方形笼子的几何形状线索来寻找食物, 即大鼠根据房间相邻两墙面的长度差异大小判断房间形状并进行定位, 而非采用环境中明显的路标来确定食物所在的方向和位置。但是, 恒河猴和北美白眉山雀能够利用非几何信息进行再定向(Gouteux, Thinus-Blanc, & Vauclair, 2001; Gray, Bloomfield, Ferrey,Spetch, & Sturdy, 2005)。

关于人类的空间再定向研究则主要关注儿童。Hermer和Spelke (1994, 1996)的研究表明, 当几何信息和非几何信息同时呈现时, 儿童只利用几何信息来进行再定向。但是如果提高路标的视觉吸引力,例如以面积大、难移动、吸引儿童的动物挂毯作为路标, 或是环境的几何信息不能有效地帮助儿童再定向时, 儿童也能使用路标完成再定向(Huttenlocher& Lourenco, 2007; 李富洪, 曹碧华, 谢超香, 孙弘进,李红, 2011; Newcombe, Ratliff, Shallcross, & Twyman,2010)。如果让儿童在环境信息比实验室更丰富的环境下完成再定向任务, 他们的正确率会高于随机水平, 说明他们能够利用周围的路标信息来进行再定向(Smith et al., 2008)。成人也对几何信息较为依赖, 能充分利用几何信息进行再定向(Gouteux &Spelke, 2001; Gouteux, Vauclair, & Thinus-Blanc,2001)。

值得注意的是, 当人置身于连续的真实空间中时, 研究者往往让被试蒙住眼睛后旋转身体(Hermer& Spelke, 1994)、或移动位置(Ratliff & Newcombe,2008), 从而令他们暂时失去方向感(disoriented),然后在这种情况下进行再定向。而在不连续的虚拟空间中, 场景之间没有任何过渡的切换也可能令人暂时失去方向感。在这种情况下, 人如何进行再定向则是未知的。本研究将对此进行探索, 并具体回答以下三个问题:(1)人在不连续的虚拟空间中是否能够进行再定向?(2)虚拟房间的几何信息对其再定向表现是否会产生影响?(3)虚拟现实设备类型对其再定向表现是否会产生影响?其中, 由于本研究是对人在不连续的虚拟空间中的再定向进行探究, 因此必须先判断人是否能够在这一特殊空间中完成再定向任务。若能进行再定向, 根据前人研究,人在真实空间中的再定向可能受到几何信息和路标信息的影响, 本研究亦将探究人在不连续的虚拟空间中的再定向是否受到几何信息的影响。同时,因为虚拟空间与真实空间不同, 需要依赖技术实现,因此不同技术对再定向行为的影响也是本研究关注的问题所在。

在本研究中, 我们主要关注头盔式虚拟现实与桌面式虚拟现实之间的比较。这两种虚拟现实之间存在很多重要差别。例如, 在不同的头盔式虚拟现实系统下, 被试的视觉搜索成绩会有所差异(Pausch, Proffitt, & Williams, 1997), 而在桌面式虚拟现实系统中并未发现类似差异(Robertson,Czerwinski, & van Dantzich, 1997)。此外, 被试在头盔式虚拟现实系统和桌面式虚拟现实系统中进行巡航的速度有差异(Santos et al., 2009)。由此, 头盔式虚拟现实系统与桌面式虚拟现实系统存在较为明显的差别, 但是在不同情况下所造成的影响并不一致。从虚拟现实技术引起的一些行为反应来看,头盔式虚拟现实系统比桌面式虚拟现实系统引起的晕眩反应更加强烈(Sharples, Cobb, Moody, &Wilson, 2008)。

对于再定向任务而言, 这两种虚拟现实系统之间的两个重要差别是非常关键的。一是人是否可以移动。在现实生活中, 人们可以通过自身与周围环境之间的相对关系来进行定位, 人是可以移动而变化位置的, 但是周围环境往往是稳定不变的。但是,在桌面式虚拟现实中, 人是端坐在计算机前保持不动的, 而虚拟场景随着人对虚拟世界的探索而不断变化, 这与人在真实世界中的空间体验正好相反。相比之下, 头盔式虚拟现实允许人的身体移动, 比桌面式虚拟现实更接近现实中的体验, 但是随着自身方位的变化人仅仅是从头盔中很小的视野中才能看到虚拟环境。二是虚拟环境与人的位置关系是否相对稳定。Mou等人(2004)提出, 虚拟物体有两种运动方式, 一种是相对于周围环境的位置稳定的物体, 另一种是相对于人的位置稳定的物体。虚拟现实中, 桌面式虚拟现实系统中呈现的虚拟环境的改变并非由于人的运动而引起的, 而头盔式虚拟现实系统中所呈现的虚拟环境的改变与人的运动(包括旋转、行走等)紧密相连。本研究也将探索这两类不连续的虚拟现实对人的空间再定向的影响。

本研究的结果有助于完善关于人类的空间再定向能力的相关研究, 从虚拟空间的角度向人类空间认知能力提出了疑问, 将人类空间认知研究从真实空间延展到了虚拟空间, 丰富了该领域的多样性。更重要的是, 本文立足于虚拟现实技术及虚拟环境的快速发展, 打破了虚拟现实模仿现实的现状,以纯粹的虚拟空间为研究对象, 其“不连续性”突破了真实空间的物理性质, 为虚拟空间作为真实空间的延展提供了理论依据, 为虚拟空间的多样化发展提供了可能。

2 方法

2.1 被试

中国大学生80名(其中女性40人)参与了本实验, 年龄在18岁至27岁之间, 平均年龄为20.91 ±1.83岁, 裸眼或矫正视力正常, 无色盲或色弱。在本研究中共4组被试, 每组被试由20名大学生组成,其中每组被试中女性均为10人。所有被试完成实验后将获得40元人民币或价值40分钟的课程实验学分作为参与实验的报酬。

2.2 仪器和材料

本实验采用nVisor SX60头盔式虚拟现实设备,屏幕刷新频率为60 Hz, 头盔内单眼视野为44°(水平) × 35°(竖直), 被试通过旋转身体直接调整其在虚拟空间中的朝向。实验过程中, 被试使用罗技F710无线游戏手柄上的LT按键和RT按键作为反应键, 分别用于选中物体和进入下一轮实验。使用桌面式虚拟现实设备进行虚拟环境的呈现, 显示设备为Samsung 17英寸显示屏, 屏幕分辨率为1024×768, 屏幕刷新频率为60 Hz。实验过程中, 被试需使用键盘的D键、K键和空格键作为反应键,分别用于左右调整虚拟环境界面方向(D键为向左,K键为向右)、选中物体和进入下一轮实验(均为空格键)。实验程序控制和数据记录通过Worldviz公司的Vizard软件完成, 虚拟场景通过Google SketchUp和3D Max软件建立。问卷部分也在计算机上进行,使用www.unipark.de网站进行问卷编排及数据记录, 计算机显示器为Samsumg 17英寸显示器。

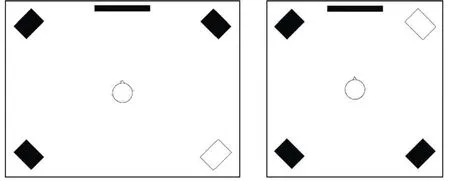

本研究采用的虚拟场景为无门无窗的封闭式房间, 所有房间均高2.2 m。房间按照几何形状分为长方形(4 m × 3 m)和正方形(3 m × 3 m)两种。房间墙面为白色, 天花板由边长为50 cm的正方形白色瓷砖铺成, 地面由边长为60 cm的正方形米色瓷砖铺成。如图1所示, 每个房间的4个墙角上均有一张30 cm (长) × 30 cm (宽) × 103 cm (高)的展台, 每张展台上放置一个打开后16 cm (长) × 13 cm (宽) ×14 cm (高)的金属盒子, 即每个房间内有4个盒子,其中3个盒子内部为银色, 一个盒子的内部为金色。房间中的一面墙上共悬挂4张水果图片, 包括1张40 cm × 40 cm的水果图片, 位于墙面竖直中线上且其底端离地150 cm; 以及3张20 cm × 20 cm的水果图片, 其底端距离地面119 cm。水果图片中可能呈现的水果共有8种, 包括苹果、梨、香蕉、杨桃、葡萄、猕猴桃、橙子、草莓。当被试到达最后一个房间时, 房间内会呈现一个水果, 水果是悬挂在宝盒上方的立体模型。在被试的视野中, 下方中央处有一根指示棒, 用于协助被试指向物体进行选择。

3.ET-1抗体在家兔颈内动脉及基底动脉内皮细胞的表达:见图2。HBO脑缺血组ET-1抗体在颈内动脉内皮细胞呈重度表达,在脑缺血组及假手术组表达呈轻到中度表达(图2A、B、C1);HBO脑缺血组ET-1抗体在基底动脉内皮细胞的表达,抗体染色相对较浅(图2C2)。见图2。

本实验使用基于圣巴巴拉方向感问卷(Hegarty,Richardson, Montello, Lovelace, & Subbiah, 2002)编制的问卷对被试进行测量, 并加入了三个问题:“你认为实验中各个房间之间的连续程度?(1表示非常不连续, 7表示非常连续)”, “请评价房间的形状对你回忆宝盒位置的帮助程度。(1表示完全没有任何帮助, 7表示非常有帮助)”, “请评价墙上的水果图片对你回忆宝盒位置的帮助程度。(1表示完全没有任何帮助, 7表示非常有帮助)”。被试需根据问题报告自己的空间认知能力、空间认知倾向以及对不连续空间的感受。

2.3 实验设计与流程

在本研究中, 采用2(房间形状:正方形/长方形)×2(虚拟现实系统类别:头盔式或桌面式虚拟现实系统)的组间设计, 即这两个变量均为组间变量。

图1 长方形(左)和正方形房间(右)俯视图

图2 本研究的虚拟场景示意图

实验任务是空间再定向, 实验流程如图2所示。每个试次开始时, 被试位于第一个房间的中间,并可旋转身体, 查看房间内是否有水果实体, 并记住房间中内为金色的盒子的位置。如图2(a)所示, 此时房间内四角摆放的盒子是打开的, 使被试可以看到盒子内是金色还是银色的。水果墙上方的大幅水果图片是此房间的标志, 例如图2(b)显示的是苹果, 则表示本房间是“苹果房间”。如果房间内没有水果实体, 则被试需要面向图2(b)中所示的水果墙,并从墙上的三幅水果小图片(如图2中显示的猕猴桃、洋桃、葡萄)之间选择一幅来进入相对应的房间, 并继续寻找水果实体。如此循环反复直到找到水果实体为止。如图2(c)所示, 当被试找到水果实体时则按键, 被试会回到对应的房间, 例如找到苹果会回到苹果房间。此时该房间所有盒子是关闭的,被试需要回忆该房间中内部为金色的盒子的位置,并旋转身体朝向那个盒子。被试选择的盒子会打开(金色或银色), 如果是金色则说明被试反应正确,如果是银色则说明被试反应错误。

在实验一开始, 被试将进行3至6个试次的练习, 确保正确理解实验任务后再进行正式实验。正式实验中, 每位被试完成24个试次。一个试次内,被试不会重复进同一个房间寻找水果。且试次间房间的连接关系是随机的, 即前一个试次和后一个试次的同一水果房间可通达的其他三个水果房间可能不同。实验过程中将记录被试从回到对应房间到回忆起金色盒子的时间及正确率。虚拟现实实验部分结束后, 被试需要在电脑上完成一份基于圣巴巴拉方向感问卷(Hegarty et al., 2002)编制的问卷, 被试需根据问题报告自己的空间认知能力、空间认知倾向以及对不连续空间的感受。

2.4 数据编码与分析

在本研究中, 我们主要通过正确率和反应时来衡量被试的再定向任务完成情况。其中反应时指的是被试在每一试次中回到之前经过的房间后, 回忆金色宝盒位置的时间。在无正确率—反应时权衡的条件下, 正确率越高, 说明被试的空间再定向能力越好。首先, 我们将对每位被试的反应时取平均值,并计算出他个人的反应正确率, 然后对所有被试的反应时和正确率数据进行相关分析, 用于判断是否存在正确率−反应时权衡。然后, 我们会将每位被试的正确率和反应时按总经过的房间数或房间数差进行分类并进行重复测量方差分析。其中房间数差指找到水果实体的房间与返回的房间之间的序号差别, 可能为1(在第4个房间找到水果后返回第3个房间、在第3个房间找到水果后返回到第2个房间、或在第2个房间找到水果后返回到第1个房间)、2(在第4个房间找到水果后返回第2个房间,或在第3个房间找到水果后返回到第1个房间)、3(在第4个房间找到水果后返回到第1个房间); 总房间数则可能为3(在第2个房间找到水果后回到某一房间), 4(在第3个房间找到水果后回到某一房间)或5(在第4个房间找到水果后回到某一房间)。

3 结果

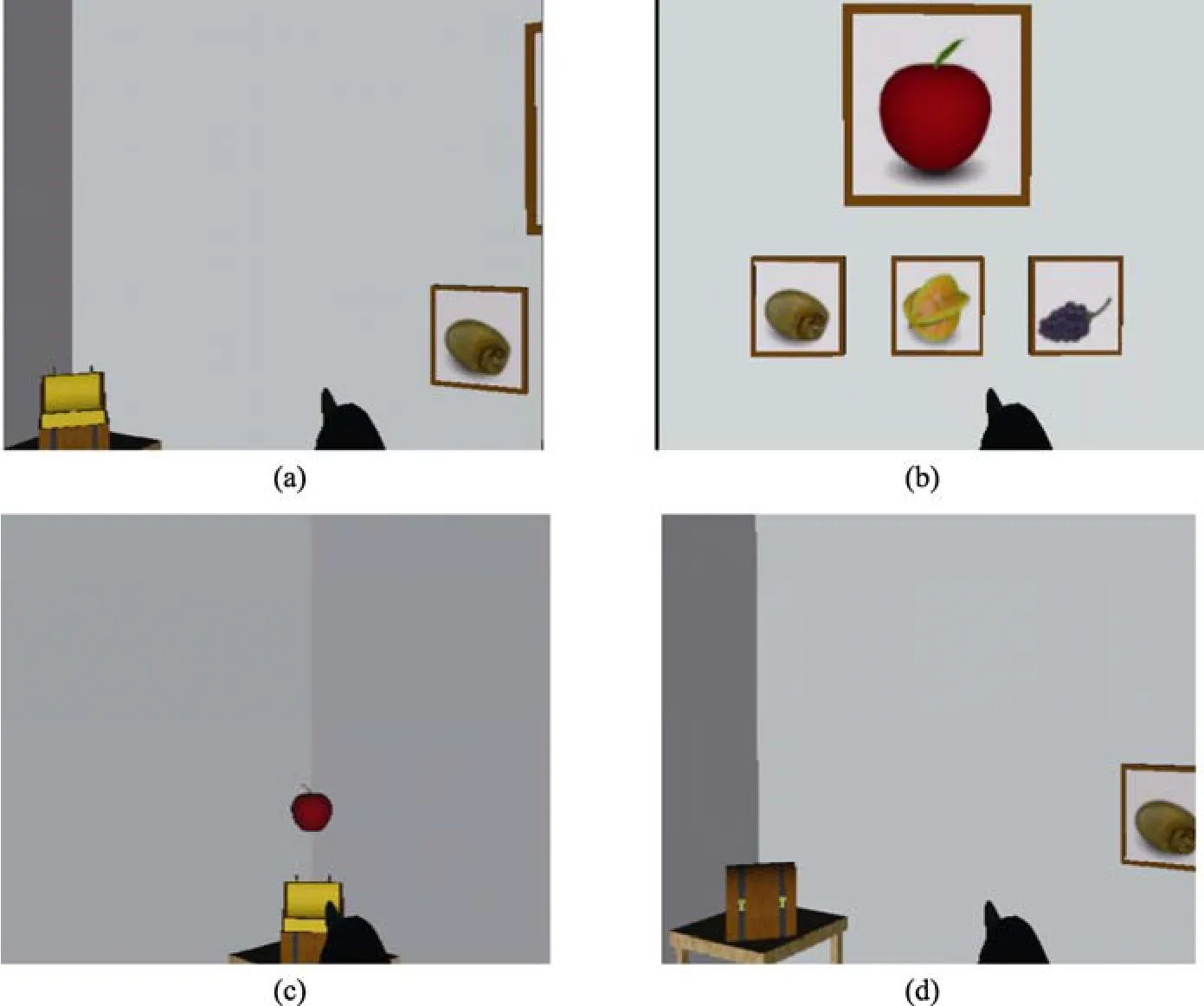

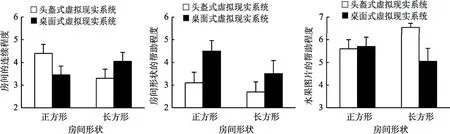

我们对各条件下的正确率和反应时进行了计算, 如图3所示, 并进行了2(房间形状:正方形或长方形)×2(虚拟现实设备类型:头盔式或桌面式)的多因素方差分析。虚拟现实设备类型的主效应在正确率上显著,F

(1, 76)=6.59,p

=0.012, η=0.08,说明被试在头盔式虚拟现实系统所呈现的不连续空间中再定向的正确率(87.81%)低于桌面式虚拟现实系统(92.81%)。虚拟现实设备类型的主效应在反应时上显著,F

(1, 76)=8.17,p

=0.005, η=0.10,说明被试在头盔式虚拟现实所呈现的不连续空间中再定向的反应时(6.50秒)低于桌面式虚拟现实系统(7.15秒)。其它主效应和交互作用均不显著, allF

s < 1.15,p

> 0.287。此外, 被试的平均反应时与正确率之间的相关系数r

=0.077,p

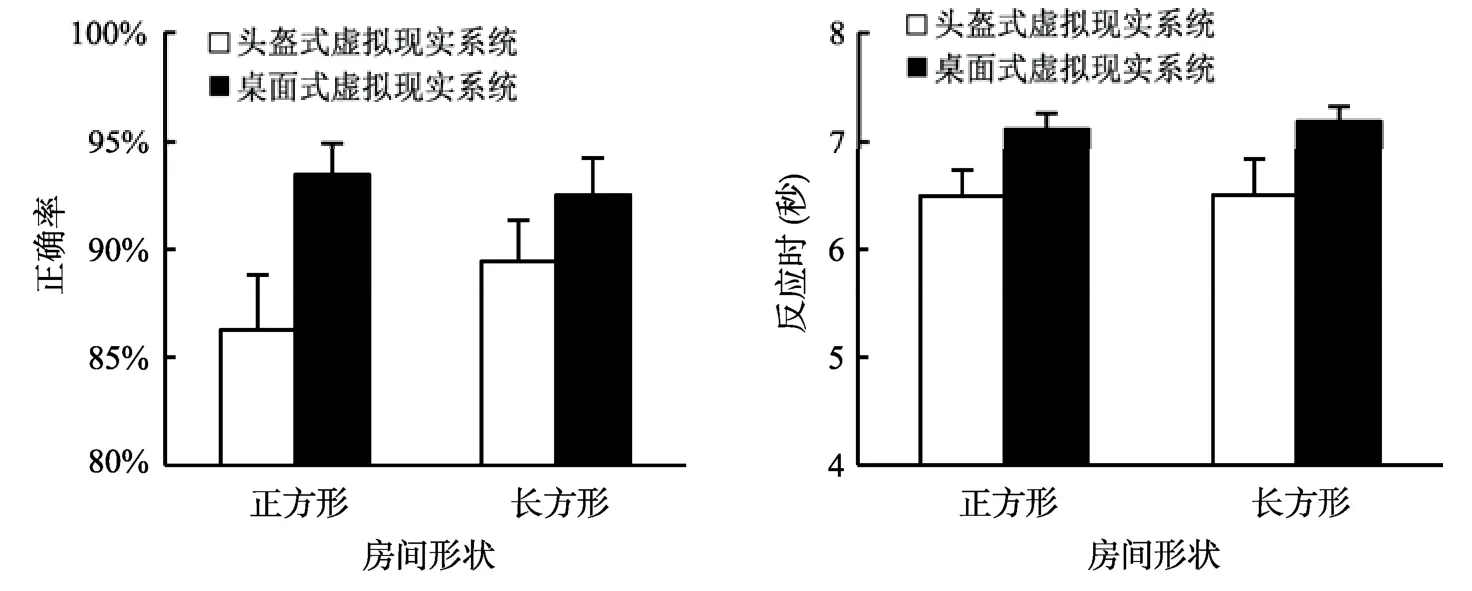

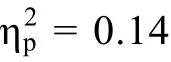

=0.496, 即在本研究中不存在速度−准确性权衡。我们还对被试自我报告的房间之间的连续程度、房间形状以及水果墙面上的图片对记忆任务的帮助程度等三个问题进行统计, 如图4所示, 并进行了2 (房间形状:正方形或长方形)×2(虚拟现实设备类型:头盔式或桌面式)的组间方差分析。虚拟现实设备类型的主效应在房间形状的帮助程度上显著,F

(1, 76)=5.03,p

=0.028, η=0.06, 说明被试认为在头盔式虚拟现实中房间形状对再定向任务的帮助程度(2.90)低于桌面式虚拟现实系统(4.00)。虚拟现实设备类型与房间形状的交互作用在被试自我报告的连续程度上显著,F

(1, 76)=4.64,p

=0.034, η=0.06。同时, 虚拟现实设备类型与房间形状的交互作用在被试自我报告的水果图片对再定向的帮助程度上为边缘显著,F

(1, 76)=3.73,p

=0.057, η=0.05。其它主效应和交互作用均不显著, allF

s < 2.87,p

> 0.094。为了解释这些显著的交互作用, 我们进行了事后成对比较。结果发现, 头盔式虚拟现实系统下, 处于正方形房间的被试认为不连续程度更高, 这一效应达到了边缘显著,t

(38)=1.96,p

=0.057, Cohen’sd

=0.44。同时, 在头盔式虚拟现实系统下, 处于长方形房间的被试认为水果位置对记忆任务的帮助程度更低,t

(38)=2.16,p

=0.037, Cohen’sd

=0.68。而在长方形房间构成的不连续空间中, 处于头盔式虚拟现实系统中的被试认为水果位置对记忆任务的帮助程度更高,t

(39)=2.51,p

=0.017, Cohen’sd

=0.79。另外, 被试自我报告的空间能力得分与其在不连续空间中的再定向成绩无显著相关。

图3 不同虚拟现实设备类型与房间类型条件下的正确率和平均反应时。误差线表示标准误。

图4 虚拟现实设备类型和房间形状对被试主观报告的影响。误差线表示标准误。

4 讨论

在不连续的虚拟空间中人们失去了连接型建筑单元作为空间更新的依据, 因而探索人对不连续的虚拟空间的适应性是本研究的研究基础。在对空间进行认知时, 空间更新是很重要的一个环节, 然而, 在不连续空间中, 人失去了房间之间的空间线索, 无法判断各个房间之间的距离、相对方位等空间关系, 因而无法对自己所经过的所有空间形成认知地图, 可能会对房间内的空间记忆产生一定的影响。被试在本实验中, 回忆金色盒子位置的平均正确率均在85%以上, 所以我们认为人在没有走廊、楼梯等连接型建筑单元的不连续虚拟空间中仍然能够进行再定向。而在人类生存适应的过程中, 空间定位能力起着至关重要的作用, 而再定向能力即在迷失方向后进行重新定位的能力能直观体现人的空间定位能力(Cheng, 1986)。由此我们认为人在不连续的虚拟空间中能够进行空间定位, 即人对不连续的虚拟空间具有一定的适应性。

人对不连续的虚拟空间的适应在一定程度上也佐证了Blascovich和Bailenson (2011)的观点。他们认为从真实到虚拟是一个连续体。而人在不连续空间中, 由于每次来到一个新的房间都是随机朝向且与上一个房间无空间连接, 失去了空间更新的时间和内容, 这是虚拟空间有别于真实世界的特性,然而被试对建筑单体(即房间)内部的定位, 依旧与真实空间相同。这说明我们对虚拟空间的认知也需要建立在真实世界的基础上, 真实与虚拟有着密切的联系。从另一个角度来看, 人在获得空间信息的时候一方面依赖外源性运动信息, 如视觉流等, 另一方面则依赖内源性运动信息, 如由前庭觉、本体感觉等传输的自身运动信息(过继成思, 宛小昂, 2015)。前人研究表明, 在真实空间中, 人可以仅依赖内源性信息完成路径整合(Loomis et al., 1993), 而在虚拟世界中人可以仅凭借外源性运动信息完成路径整合(Wiener & Mallot, 2006)。在不连续的虚拟空间中, 我们去除了一般仅提供外源性运动信息的交通联系空间, 在整个过程中同时提供两种信息供被试进行空间认知。从建筑形式上来看, 不连续性使虚拟空间相比真实空间更加独特; 而从信息提供的渠道来看, 则更加贴近真实空间。由此看来人在不连续的虚拟空间中的表现可能得益于此。此外, 本研究表明, 被试自我报告的在真实世界中的方向感得分与被试在虚拟现实中的表现无显著关联, 这一结果可能体现人在虚拟空间中与在真实空间中的认知存在分离。综合来看, 虚拟现实可以区别于真实,同时也密不可分。

另外, 几何信息对人在不连续的虚拟空间中的再定向正确率并未产生明显的影响, 我们认为这是由于路标信息过于明显并能提供足够的方位信息所致(Gouteux et al., 2001)。同时, 在Learmonth,Nadel和Newcombe (2002)的研究中也提到, 在大空间中儿童到了6岁就能结合几何信息和路标信息进行再定向。而此处的实验空间足够大, 被试为成年人, 相较于儿童具备更加丰富的空间定位经验和能力, 并且路标信息足以进行定位, 因而几何信息的影响不显著, 与前人研究一致。并且在Cheng和Newcombe (2005)的综述中我们不难发现, 关于再定向的人类实验中对儿童的研究远远多于对成人的研究, 这一现象也与成年人的空间认知能力已经成熟有关, 而对婴幼儿和儿童的研究更加能探索出人类空间认知能力的发展和变化。因此在本研究中几何信息并无显著影响的结果与再定向能力的发展趋势是一致的。

虚拟现实的类型对于人在不连续的虚拟空间中的再定向存在一定的影响。由于头盔式虚拟现实系统与桌面式虚拟现实系统在设备构成、沉浸度上的一些差别, 使得二者与人进行交互时会有不同的影响, 如影响人完成某个认知任务的成绩(Pausch et al., 1997)。本研究的结果表明人在桌面式虚拟现实系统中的再定向成绩更高, 并且不容易受到被试记忆内容多少的影响, 而人在头盔式虚拟现实系统中的再定向成绩更低, 这与Santos等人(2009)的研究结果是一致的。同时这一区别还会受到单次试验中经过的总房间数的影响, 即随着记忆内容的增加,回忆成绩将会有一定的下降。我们认为, 出现这样的结果, 可能的原因之一是桌面式虚拟现实系统的沉浸感较低, 被试在完成空间任务的时候更容易使用言语策略来对虚拟空间进行编码。因此, 尽管他们能够完成再定向任务, 但是真正的原因可能是把虚拟空间进行了“去空间化”。这一解释与前人发现头盔式虚拟现实系统比桌面式虚拟现实系统更容易引起不适的原因相似(Sharples et al., 2008), 也与本研究中被试在桌面式虚拟现实系统中更多使用编号作为记忆编码方式的现象一致。同时在桌面式虚拟现实系统呈现的不连续虚拟空间中, 被试再定向的正确率较高, 可能产生了天花板效应, 从而掩盖了记忆量大小对回忆成绩的影响。此外, 还有一种可能的原因是, 使用桌面式虚拟现实进行实验与被试在日常生活中使用电脑的经验比较相似, 尤其是对于经常玩电脑游戏的被试, 可能曾在游戏中在进行过类似于空间定向的任务, 因此已建立了一定的策略。相较之下, 绝大多数被试接触头盔式虚拟现实的机会较少, 对其并不熟悉, 且佩戴较重的头盔、使用游戏手柄等较为陌生的体验可能会对任务造成干扰。

被试在桌面式虚拟现实系统中的反应时也更长, 这点是由于在不同虚拟现实系统下, 被试旋转方式的不同所导致的时间上的客观差异, 即在头盔式虚拟现实系统中被试通过旋转自己的身体即可调整身体朝向, 而在桌面式虚拟现实系统中需要在键盘上按键才能以一定速度进行旋转(Pausch et al.,1997)。本实验中记录的反应时虽不能完全代表被试的空间行为, 但能说明两种不同虚拟现实系统的客观差别和造成的行为差异。此外, 在被试关于房间连续程度及水果位置的帮助程度的自我报告中,我们发现了虚拟现实设备类型与房间形状会共同产生影响, 虽然房间形状没有对人的再定向成绩产生影响, 但是会对人的感受造成一定的影响。这也为我们对几何信息对人的再定向成绩产生影响的解释提供了依据。

本研究的方法及结果对于空间参照系的相关理论起到了一定的支持作用。根据Levinson (2003)空间参照系理论, 存在内在参照系、自我中心参照系和绝对参照系这三种参照系。而在本研究中, 由于虚拟空间不连续, 不存在绝对方向, 因此被试很难按照绝对参照系进行区分; 又由于被试每次到达房间时朝向随机, 不能以自我为参考系进行空间记忆, 在实验过程中只能以空间内的物体为参照系进行空间记忆。因此, 本研究的结果支持了内在参照系的存在。后续可以通过对本研究方法的拓展进一步探究三种参照系中的优先级。

在本研究中, 27%的被试在自我报告的过程中表示记忆宝盒位置是通过编号来进行的, 如以水果墙为参照顺时针旋转, 宝盒位置分别为“1”、“2”、“3”和“4”, 这说明被试由于在不连续的空间中缺乏连续的空间更新, 辅之以简单任务, 被试可能倾向于用非空间的策略, 如编号来记忆空间。这一现象在某种程度上体现了人对不连续的空间单体的高度适应, 即被试能够掌握虚拟空间中的记忆技巧。因此, 若想要进一步探究人是否能够真正适应虚拟空间, 未来需要进一步研究, 需要让被试难以使用非空间策略进行空间编码和记忆, 如让宝盒随机呈现在房间中的不同位置, 从而避免人在虚拟空间中使用非空间策略, 若被试能够有较低的误差则说明人能够适应虚拟空间。

总之, 本研究通过行为实验与问卷调查相结合的方法, 探究了人在不连续的虚拟空间中的再定向能力, 及虚拟现实设备类型以及房间几何形状对空间再定向成绩的影响。本研究希望打破虚拟现实对真实世界的模仿、聚焦虚拟环境中独有的特点, 探究人对虚拟环境的可能适应性。研究结果表明, 人在不连续的虚拟空间中能够进行空间再定向, 并且空间再定向的成绩会受虚拟现实设备类型的影响,但是不受虚拟空间的几何信息的影响。本研究将人类空间再定向能力的研究从现实空间延伸到了虚拟空间, 利用虚拟空间区别于现实空间、所独有的“不连续性”,发现了人对于不连续的虚拟现实空间的适应性, 同时在此基础上对影响因素进行了探究,发现在现实空间中可能影响儿童进行再定向的几何信息在本研究中并未产生显著的影响, 而作为呈现载体的虚拟现实设备类型则影响较大。且空间再定向研究多关注于儿童, 本研究则补充了成年人空间再定向能力的研究。从结果来看, 本研究也丰富了人在不同虚拟现实设备类型中的行为差异的相关研究, 是一个结合空间能力和虚拟现实的典型研究。

Bailenson, J. N., Yee, N., Blascovich, J., Beall, A. C.,Lundblad, N., & Jin, M. (2008). The use of immersive virtual reality in the learning sciences: Digital transformations of teachers, students, and social context.Journal of the Learning Sciences, 17

, 102−141.Blascovich, J., & Bailenson, J. N. (2011).Infinite reality

. New York: William Morrow.Blascovich, J., Loomis, J., Beall, A. C., Swinth, K. R., Hoyt, C. L.,& Bailenson, J. N. (2002). Immersive virtual environment technology as a methodological tool for social psychology.Psychological Inquiry, 13

(2), 103–124.Cheng, K. (1986). A purely geometric module in the rat's spatial representation.Cognition, 23

, 149−178.Cheng, K., Newcombe, N. S. (2005). Is there a geometric module for spatial orientation? Squaring theory and evidence.Psychonomic Bulletin and Review, 12

(1), 1−23.Gouteux, S., & Spelke, E. S. (2001). Children's use of geometry and landmarks to reorient in an open space.Cognition, 81

,119−148.Gouteux, S., Thinus-Blanc, C., & Vauclair, J. (2001). Rhesus monkeys use geometric and nongeometric information during a reorientation task.Journal of Experimental Psychology: General, 130

, 505−519.Gouteux, S., Vauclair, J., & Thinus-Blanc, C. (2001).Reorientation in a small-scale environment by 3-, 4-, and 5-year-old children.Cognitive Development, 16

, 853−869.Gray, E. R., Bloomfield, L. L., Ferrey, A., Spetch, M. L., & Sturdy,C. B. (2005). Spatial encoding in mountain chickadees:Features overshadow geometry.Biology Letters, 1

, 314−317.Guo, J. C. S., & Wan, X. A. (2015). The effect of learning in virtual path integration.Acta Psychologica Sinica, 47

(6),711−720.[过继成思, 宛小昂. (2015). 虚拟路径整合的学习效应.心理学报, 47

(6), 711−720.]Hegarty, M., Richardson, A. E., Montello, D. R., Lovelace, K.,& Subbiah, I. (2002). Development of a self-report measure of environmental spatial ability.Intelligence, 30

(5), 425−447.Hermer, L., & Spelke, E. S. (1994). A geometric process for spatial reorientation in young children.Nature, 370

, 57−59.Hermer, L., & Spelke, E. S. (1996). Modularity and development: The case of spatial reorientation.Cognition,61

, 195−232.Huttenlocher, J., & Lourenco, S. F. (2007). Coding location in enclosed spaces: Is geometry the principle?.Developmental Science, 10

, 741−746.Learmonth, A. E., Nadel, L., & Newcombe, N. S. (2002).Children's use of landmarks: Implications for modularity theory.Psychological Science, 13

, 337−341.Levinson, S. C. (2003).Space in language and cognition:Explorations in cognitive diversity

. Cambridge: Cambridge University Press.Li, F. H., Cao, B. H., Xie, C. X., Sun, H. J., & Li, H. (2011).The role of landmark in Children’s Reorientation Behavior.Psychological Development and Education, 27

, 344−350.[李富洪, 曹碧华, 谢超香, 孙弘进, 李红. (2011). 路标信息在幼儿空间再定向中的作用.心理发展与教育, 27

,344−350.]Loomis, J. M., Klatzky, R. L., Golledge, R. G., Cicinelli, J. G.,Pellegrino, J. W., & Fry, P. A. (1993). Nonvisual navigation by blind and sighted: Assessment of path integration ability.Journal of Experimental Psychology: General, 122

(1), 73–91.Mou, W. M., Biocca, F., Owen, C. B., Tang, A., Xiao, F., &Lim, L. (2004). Frames of reference in mobile augmented reality displays.Journal of Experimental Psychology: Applied,10

, 238−244.Newcombe, N. S., Ratliff, K. R., Shallcross, W. L., & Twyman,A. D. (2010). Young children's use of features to reorient is more than just associative: Further evidence against a modular view of spatial processing.Developmental Science,13

(1), 213−220.Pausch, R., Proffitt, D., & Williams, G. (1997). Quantifying immersion in virtual reality. InProceedings of the 24th annual conference on Computer graphics and interactive techniques

(pp. 13−18). New York: ACM Press/Addison-Wesley Publishing Co.Ratliff, K. R., & Newcombe, N. S. (2008). Reorienting when cues conflict: Evidence for an adaptive-combination view.Psychological Science, 19,

1301−1307.Robertson, G., Czerwinski, M., & van Dantzich, M. (1997).Immersion in desktop virtual reality. InProceedings of the 10th annual ACM symposium on User interface software and technology

(pp. 11−19). New York: ACM.Santos, B. S., Dias, P., Pimentel, A., Baggerman, J. W.,Ferreira, C., Silva, S., & Madeira, J. (2009). Head-mounted display versus desktop for 3D navigation in virtual reality:A user study.Multimedia Tools and Applications, 41

, 161−181.Schlickum, M. K., Hedman, L., Enochsson, L., Kjellin, A., &Felländer-Tsai, L. (2009). Systematic video game training in surgical novices improves performance in virtual reality endoscopic surgical simulators: A prospective randomized study.World Journal of Surgery, 33

, 2360−2367.Sharples, S., Cobb, S., Moody, A., & Wilson, J. R. (2008).Virtual reality induced symptoms and effects (VRISE):Comparison of head mounted display (HMD), desktop and projection display systems.Displays, 29

, 58−69.Smith, A. D., Gilchrist, I. D., Cater, K., Ikram, N., Nott, K., &Hood, B. M. (2008). Reorientation in the real world: The development of landmark use and integration in a natural environment.Cognition, 107

, 1102−1111.Sutherland, I. E. (1965) The ultimate display. In R. Packer &K. Jordan (Eds.),Multimedia: From wagner to virtual reality

(pp. 506−508). New York: Norton.Tao, W. D., Sun, H. J., Tao, X. L., Liu, Q., Wu, L. D., & Luo, W.B. (2006). Application of immersed virtual reality technology in psychology study.Progress in Modern Biomedicine, 6

(3),58−62.[陶维东, 孙弘进, 陶晓丽, 刘强, 吴灵丹, 罗文波. (2006).浸入式虚拟现实技术在心理学研究中的应用.现代生物医学进展, 6

(3), 58−62.]Wan, X. A., Wang, R. F., & Crowell, J. A. (2010). The effect of active selection in human path integration.Journal of Vision, 10

, 25.Wiener, J. M., & Mallot, H. (2006). Path complexity does not impair visual path integration.Spatial Cognition and Computation, 6

, 333–346.