大学生品牌依恋量表的编制

戴春林 唐维维

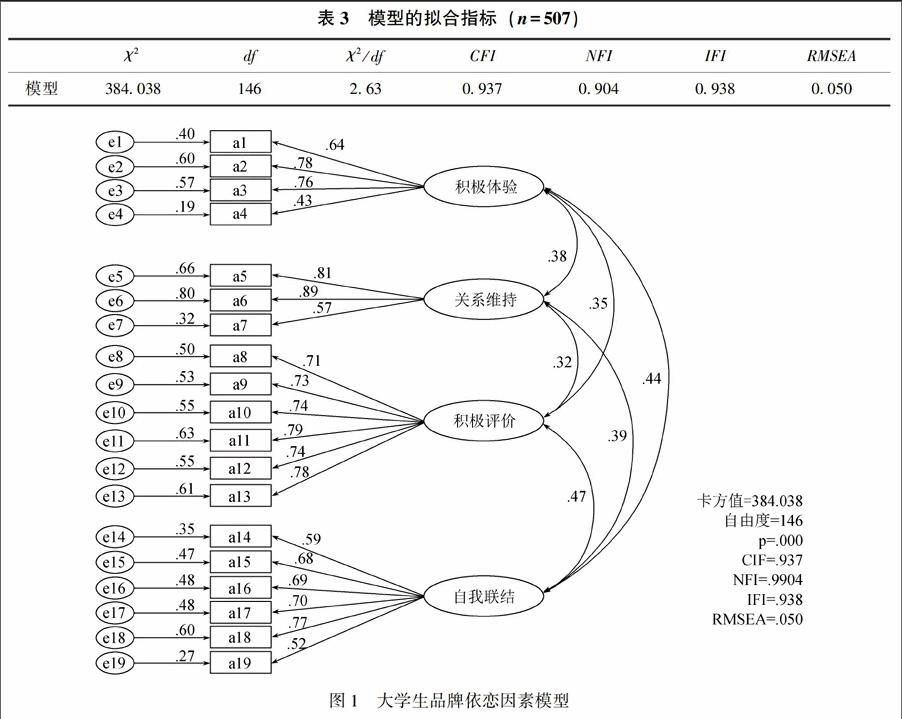

摘 要 该研究依据品牌依恋理论文献,通过访谈和问卷调查,探讨中国大学生品牌依恋的心理结构。该研究先以352名在校大学生为被试进行探索性因素分析,后以507名大学生为被试进行验证性因素分析;结果表明:(1)大学生品牌依恋包括积极评价、自我联结、积极体验和关系维持四个因素,问卷结构清晰,模型拟合较好,χ2/ df=2.63,CFI、NFI、IFI大于0.90,RMSEA为0.050;(2)信度检验:各维度的α系数在0.732 ~0.886之间、分半信度在0.718 ~0.855之间,总问卷的α系数为0.878、分半信度为0.781;(3)效度检验:以杨春的《消费者品牌依恋问卷》为效标检验该问卷的效标关联效度,效标量表总分与该量表各维度及量表总分存在显著正相关,相关值分别为:0.425、0.502、0.513、0.702、0.759(p< 0.01)。

关键词 大学生;品牌依恋;量表;编制 分类号 B841.7

DOI: 10.16842/j.cnki.issn2095-5588.2016.01.003

1 引言

1989年,Schultz的博士论文《个人-所有物依恋的实证研究》标志着依恋理论从心理学领域进入营销学领域。随着市场竞争日益激烈,品牌依恋问题成为心理学和营销学共同关注的热点问题之一(温飞,沙振权,龙成志,2011)。随着研究的不断深入,对品牌依恋出现了四种不同的理解:一、社会认知性定义:品牌依恋是消费者与品牌的感知联结或者说是品牌与消费者自我概念的联结;Ball 和 Tasaki(1992)认为品牌依恋是消费者利用占有的、期望占有的或者曾经占有的消费对象来支撑其自我概念的程度,持类似观点的还有Schultz,Kleine和Kerman(1989)。 二、情感性定义:品牌依恋是消费者与品牌的一种情感联结;Thomson和Park(2005)认为品牌依恋是消费者与品牌之间的一种富有情感的、独特的纽带关系,包含感情、热情和关联三个构面;Thach和Olsen(2006)、Lacoeuihe和Samy(2007)以及刘跃怡(2013)等人的观点与之较为相似。三、社会认知和情感相结合的定义:品牌依恋是消费者与品牌之间认知和情感的联结;其中较为典型的是Park,Deborah和Joseph(2006)的观点,他们认为品牌依恋是消费者与品牌之间的认知和情感的联结强度,是一种心理状态,包含品牌-自我联结程度和认知与情感纽带的强度两个因素。 四、综合认知、情感和意向三方面的定义:品牌依恋是消费者与品牌之间的认知和情感的联结以及相应的行为倾向;姜岩和董大海(2008)认为品牌依恋不仅仅是一个涉及情感成分的单维概念,更是包括认知、情感和意向三种成分的多维概念。不难发现,情感因素作为品牌依恋的概念核心业已达成共识,分歧主要体现在:品牌依恋是单维还是多维的?

概念理解上的分歧,导致了品牌依恋测量工具编制的差异,纵观前人编制的量表,大致可以分为三大类:一、单维量表:其中有代表性的有Thomson和Park(2005)开发的包含激情、感情和关联三因子10个项目的单维情感性量表;此外,还有Buttle和Adlaigan(1998)的17项目量表以及Ball和Tasaki(2001)的9题品牌依恋量表。二、二维量表:杨春(2009)编制了包含情感联结、信任保障、品牌-自我关联三个因子的13项目量表;Park,macinnis,Priester,Eisingerich,Iacobucci(2010)开发了包含品牌-自我联结和品牌特异性两个因子的8项目量表,它们都立足于情感和认知两个维度,为双维量表。三、三维量表:张丽菲(2012)编制了包含信任保证、情感联结、关系管理和品牌-自我一致四个因子的涉及知、情、意三个维度的量表。

这些量表虽然为品牌依恋的测量和研究提供了方便,但是大多数立足于单维或两维理论,内容效度受到质疑;张丽菲的量表立足于三维度理论,在内容上有一定的创新,对后续研究的深入有一定的帮助。但是,该问卷被试量较少,且大部分集中于中国大连地区,将其作为中国多元文化影响下大学生的代表,易受质疑;另外,多数量表是在西方文化背景下编制而成,由于中西方经济文化的较大差异,简单的“拿来主义”往往导致测量工具出现生态效度问题。“工欲善其事,利必先利其器”,因此,立足本土文化,编制包含知、情、意三个维度,且能较为准确地反映中国大学生品牌依恋心理结构的量表显得十分必要。

大学生群体作为时代潮流的追随者,拥有获得优质商品的强烈动机,加之其较强的主观能动性,其品牌消费能力受到越来越多的关注。鉴于此,该研究通过现场访谈和问卷调查,提出符合中国国情的大学生品牌依恋概念结构,并编制大学生品牌依恋量表,为大学生品牌依恋的后续研究提供借鉴与参考。

2 研究方法

2.1 被试

被试选自浙江省及山东省数所大学的全日制在校生,前后进行了两次分层整体随机取样。预测被试为380人,有效样本数为352人,其中男生182人,女生170人,大专生92人,本科生201人,硕士研究生59人。正式施测为550人,有效样本数为507人,男生233人,女生274人,大专生68人,本科生301人,硕士研究生138人。

2.2 问卷项目编制

该研究将品牌依恋界定为:消费者将品牌与自我概念相联系,逐渐形成的一种伴有强烈行为倾向的情感联结,包含认知、情感和行为意向三个维度。

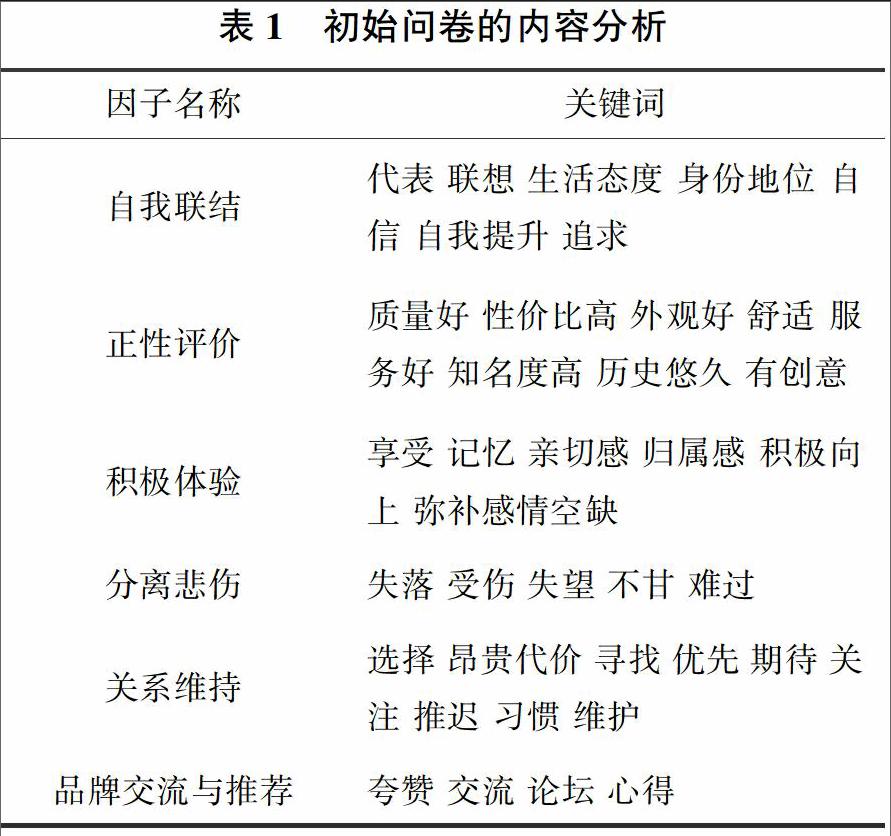

依据对国内外品牌依恋相关文献的分析,该研究立足于三维度理论,将大学生品牌依恋的概念结构进行整理并初步概括为六个因子:认知维度(自我联结因子、产品及相关信息的正性评价因子)、情感维度(积极体验因子、分离悲伤因子)、行为意向维度(关系维持因子、品牌交流与推荐因子)。在此基础上,对8名浙江某大学的在校生进行访谈,对100名在校生进行开放式的问卷调查,问题如下:

(1)您特别喜欢的品牌是什么?为什么喜欢?它在您心中处于什么地位?

(2)您是如何理解品牌依恋的?

(3)您觉得品牌哪些特性让您产生依恋?

(4)您最喜爱的品牌对您的消费行为及态度有哪些影响?请列举您曾经为得到它做出过的努力。

接着,对访谈材料进行整理、归纳,同时借鉴品牌依恋的文献分析,并参考前人的问卷项目,初步确定大学生品牌依恋概念结构量表85个项目。之后,请心理系的硕士研究生和专家教授分别进行评估,以确保项目的内容效度。最后,根据专家的意见整理为70个项目,形成大学生品牌依恋心理结构的初始问卷,包括:自我联结(13个项目)、产品及相关信息的正性评价(16个项目)、积极体验(15个项目)、分离悲伤(5个项目)、关系维持(15个项目)、品牌交流与推荐(6个项目),采用Likert5点量表计分,整个量表得分越高,表示品牌依恋的程度越强烈。

2.3 统计处理

分别使用SPSS13.0和AMOS19.0统计软件进行探索性因素分析和验证性因素分析。

3 研究结果

3.1 探索性因素分析及命名

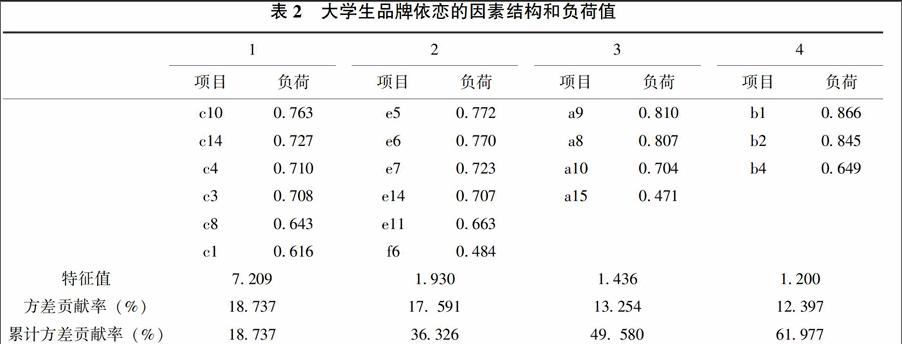

首先,对初次测试的问卷进行项目分析,采用CR值法和题总相关法(删除题总相关系数小于0.30的项目),删除了10个质量不高的项目。接着,对问卷项目进行探索性因素分析,KMO值为0.908, Bartletts球形检验近似卡方值为2917.816(df=171),p< 0.001,适合采用探索性因素分析技术进行分析。然后,以最大变异法进行正交旋转,对问卷进行主成分分析,删除交叉负荷大于0.45的项目;每删掉一题重新做一次探索性因素分析。品牌交流与推荐因子三个项目出现在关系维持中,因而未能形成独立维度,分离悲伤因子各项目负荷达到0.45以上的少于三个,不符合心理测量学要求,予以删除。最后剩下19个项目,构成四个维度,具体数据见表2。

从表2可以看到,累计方差贡献率61.977%,绝大多数项目的因素负荷在0.60以上。因子一(6个项目)命名为“积极体验”,主要反映消费者在品牌使用时体验到的愉悦情绪,如:增加了消费者的自信、享受体验和亲切感等。因子二(6个项目)命名为“关系维持”,主要反映消费者为维持与品牌的关系所采取的一系列行为,如:优先选择该品牌、延迟或溢价购买、向其他人推荐等。因子三(4个项目)命名为“积极评价”,主要反映消费者对品牌的质量、广告、商标、原产国等物理特性或外围信息方面的喜爱程度,如“觉得该品牌的商标很有创意”。因子四(3个项目)命名为“自我联结”,反映的是品牌与消费者自我概念之间的联结,主要表现为:每当该品牌受到赞赏或批评时,消费者也随之感到被表扬或批评,如“别人无意中夸奖了该品牌,我会感到自豪”等。

3.2 验证性因子分析

该研究在探索性因素分析的基础上,对再次调查的507个有效样本进行验证性因素分析。结果如下:χ2/ df=2.63,说明该模型较好;CFI、NFI、IFI都大于0.90,RMSEA为0.050,说明该模型拟合程度良好。详见表3和图1。

另外,采用因素分析编制测量工具时往往需考虑到各个因素间可能存在的高相关,以及因素间可能存在着内容逻辑上的相融性,为此对已获得的问卷数据,进行相关分析,结果见表4:

如表4所示,各维度相关系数在0.292 ~0.408之间,属于中等偏低相关,表明各维度间独立性较高;各维度与问卷总分的相关系数在0.623 ~0.794之间,属于较高相关,表明各维度与整体概念间一致性较强;因此,该量表结构良好,较为合理地反映了大学生品牌依恋的概念结构。

3.3 信度

该研究采用Cronbach α系数、分半信度作为信度指标对总体样本进行分析。如表5所示,大学生品牌依恋各维度的α系数在0.732 ~0.886之间、分半信度在0.718 ~0.855之间,总问卷的α系数为0.878、分半信度为0.781,问卷总体信度良好。

3.4 效度

该研究采用杨春的“消费者品牌依恋问卷”(13个项目)作为效标,检验该问卷的效标关联效度。如表6所示,大学生品牌依恋量表与“消费者品牌依恋问卷”存在明显的正相关,效标关联效度较好。

4 讨论

该研究在文献分析和对访谈资料进行质性分析的基础上,编制了中国大学生品牌依恋量表,通过因素分析得到中国大学生品牌依恋问卷的二阶四因子模型,较好地吻合了质性研究结论,具有良好的信度和效度,符合心理测量学要求。

积极体验是品牌依恋概念结构中的情感成分。品牌不仅通过功能性资源满足消费者的现实需要,还通过提供感官、享乐或审美的乐趣来满足消费者的自我需要,使其产生积极的情绪体验,满足消费者的精神需求。这种积极情绪体验的反复出现,使得消费者对这一品牌的正性情绪不断增强,最终形成较为稳定的刺激反应联结——依恋。Schultz,Kleine,Kernan(1989)指出消费者强烈的依恋总是与喜爱的感觉相关,而弱依恋则与不喜欢的感觉或不好的消费经历相关。积极的情绪体验总能强化消费者与品牌之间的联结程度,增加消费者的消费行为,促进品牌依恋的形成。高校学生的品牌积极体验主要体现在品牌带来的亲切感、自信感、积极向上感、与众不同感以及美好的怀旧体验;这体现了大学生对品牌的怀旧依恋情感,同时也表现出大学生追求独特和积极向上的个性特点。

关系维持是个体对品牌对象产生品牌依恋时产生的行为意向和反应倾向。正向的意向会使个体亲近、接受和保护态度对象,而负向的意向则会使个体趋于回避、反对或破坏态度对象。品牌关系维持这一正向的行为意向,会使消费者十分热衷于付出自身的资源(包括货币、时间、精力以及自我形象资源)维持与品牌之间的关系,如积极关注、重复购买、溢价购买、延迟购买等等(陈琳,2010)。Park等人(2010)的研究表明品牌依恋能够提高用户的品牌行为,如推荐购买、减少品牌转换等;市场研究公司Gfk(2011)的研究显示,有84%的iPhone用户会再次选购该品牌;刘跃怡(2013)的研究表明,当消费者对某个品牌有强烈的情感依恋时,不但会有溢价支付、口碑传播等行为,还会有“为该品牌投资”“希望加入该品牌企业工作”等品牌支持行为。该研究中高校学生的品牌关系维持维度内容涉及:品牌的认定、优先选择、新品期待、延迟或溢价购买、向他人推荐、加入论坛和别人交流等,这与上述的研究结论相近。

积极评价是品牌依恋概念结构中关于商品物理信息及外围信息的认知部分,即人们对作用于感觉器官的刺激——商品进行信息加工,并形成对商品的强烈认同。根据精细加工可能性模型,即使是对品牌信息本身不感兴趣的低涉入水平的消费者,也可以通过外围信息的影响和暗示不断积累对品牌的积极评价,从而形成品牌信任和积极的品牌态度,进而形成具有强烈联结的品牌依恋(Petty ,Cacioppo ,Sohumann,1983;任新亭,沈芳衣,2013)。该研究发现大学生对品牌的积极评价主要来源于品牌的广告代言人、广告语、商标和产地等,这主要与学生的消费对象有关,如:电脑、手机、服装等;另外,学生平时学习较忙,无暇对产品特点深度涉入也是一个重要原因;而这些也体现了现代企业的经营方式。

自我联结是品牌依恋概念结构中关于品牌个性和自我概念的认知成份,是消费者使用品牌构建、强化以及表达自我概念的程度,与自我一致性程度有关(Wang ,2013);自我一致性是自我概念与品牌个性的一致性(周松,井淼,2013)。周松和井淼(2013)的研究表明理想自我与品牌个性一致性对品牌依恋的影响作用最强,现实自我与品牌个性一致性对品牌依恋有显著的正向影响;此结论也与姜捷萌(2013)的实证研究结果相同。Park等学者(2006)认为,品牌为消费者提供的享乐性资源、象征性资源和功能性资源,能够满足消费者的自我需要、丰富消费者的自我概念、满足其现实需求并赋予其自我效能感,并能促使他们追求并实现期望的目标。然而,只有当品牌与自我的联结足够强烈时,才能使消费者对品牌产生强烈的认同感,并视品牌个性为自我概念的一部分,进而形成品牌依恋;这时,品牌个性既是消费者真实自我的表征,又是其理想自我的补充,消费者将自己与品牌视为“荣辱与共”的综合体;因此,自我联结是品牌依恋的重要成分。该研究中大学生的品牌依恋的自我联结主要体现在品牌与自我“荣辱与共”的关系上,即他人夸奖、批评、诋毁自己使用的品牌时,自己也感到被夸奖、批评或诋毁。

在问卷编制过程中,原本假设的分离悲伤因子和品牌交流与推荐因子未能进入模型。改革开放以来,市场经济代替了计划经济,卖方市场被买方市场取代,大学生使用的消费品供不应求的现象变得相对罕见,因而分离悲伤因子题目不足、未进入模型也在情理之中。而在因素分析时,品牌交流与推荐因子中有三个题目出现在关系维持中;鉴于早期相关研究的论述,加之该因子所表现出的消费者与品牌之间良好的关系以及消费者趋于维持该关系的逻辑倾向,故而将其归入关系维持之中。

在该问卷的认知维度方面,出现了两个相对独立的因子:积极评价和自我联结。虽然这两个因子都涉及品牌依恋的认知成份,然而从本质上看,积极评价针对的是品牌商品的外围信息和物理特性,而自我联结反映的是品牌的精神特质与消费者的自我概念特别是自尊的联系。因此,积极评价与自我联结两个因子相互独立是合理的。此外,表4的统计数据显示:积极评价与自我联结呈中等程度的相关,也支持了上述结论。

品牌依恋是消费者对品牌对象产生的以依恋情感为核心,涉及知情意三个维度的综合的心理与行为倾向。其中,对品牌对象以及品牌与自我关系的积极认知是品牌依恋形成的基础; 依恋情感是品牌依恋概念结构的核心,也是促使关系维持行为出现的中介因素;而关系维持则是基于消费者对品牌的积极认知与强烈的正性情感而形成的行为结果。

5 结论

大学生品牌依恋结构涉及认知、情感、行为意向三个维度,由积极体验、积极评价、自我联结和关系维持四个因子构成。大学生品牌依恋量表具有良好的信度和效度,可以作为大学生品牌依恋相关研究的测评工具。另外,由于量表是针对大学生编制而成的,对于其他对象是否适用有待进一步验证。

参考文献

陈琳(2010). 品牌依恋对品牌关系质量和顾客行为意向的影响研究. 硕士学位论文,湖南大学.

姜岩, 董大海(2008). 品牌依恋的概念架构及其理论发展. 心理科学进展, 16, 606-617.

姜捷萌(2013). 消费者自我概念一致性对品牌依恋影响研究. 硕士学位论文,大连海事大学.

刘跃怡(2013). 品牌依恋文献综述. 经营管理者, 3, 1-3.

任新亭, 沈芳衣(2013). 消费者对品牌情感依恋的演进历程. 现代商业, 27, 18-19.

温飞, 沙振权, 龙成志(2011). 消费者情感依恋形成机理研究演进. 广东商学院学报, 26, 31-37.

杨春(2009). 消费者品牌依恋的内容结构及其相关研究. 硕士学位论文,暨南大学.

周松, 井淼(2013). 品牌依恋影响因素的实证研究. 西南民族大学学报: 自然科学版, 39, 275-279.

张丽菲(2012). 大学生性格色彩与品牌依恋的关系研究. 硕士学位论文,大连交通大学.

Buttle, F., & Aldlaigan, A.H. (1998). Customer attachment: A conceptual model of customer-organization linkage. Granfield School of Management, Working Paper no.SWP 8/98.

Ball. A. D. &Tasaki, L.H. (2001). The role and measurement of attachment in consumer behavior. Journal of Consumer Psychology, 2, 155-172.

Park, C.W., Deborah, J.M., Joseph,P. (2006). Brand Attachment: Constructs, Consequences, and Causes. Foundations and Trends in Marketing, 3, 191-230.

Gfk. (2011). Gfk Smart phone Survey. Nuremberg. Germany: Gfk.

Lacoeuilhe, J., Samy, B. (2007). Quellef(s) mesure(s) pour lattachement d la marque. Revue Francaise Du Marketing, 213, 7-25.

Matthew, D. J., &Park, C. W. (2005). The Ties That Bind: Measuring the Strength of Consumers Emotional Attachments to Brands. Journal of Consumer Psychology, 15, 77-91.

Park, C. W., MacInnis, D. J., Priester, J., Eisingerich, A. B., & Iacobucci, D. (2010). Brand attachment and brand attitude strength: Conceptual and empirical differentiation of two critical brand equity drivers. Journal of Marketing, 74, 1-17.

Petty, R. E., Cacioppo, J. T., Schumann, D. (1983). Central and peripheral routes to advertising effectiveness: The moderating role of involvement. Journal of consumer research, 10, 13.

Schultz, S. E., Kleine, R. E., &Kernan, J. B. (1989). These are a few of my favorite thing: toward an explication of attachment a consumer behavior construct. Advances in Consumer Research, 16, 359-366.

Thach, E. C., Olsen, J. (2006). The role of service quality in influencing brand attachment at winery visitor center. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 7(3), 59-77.

Wang, C. (2013). The Connotation, Mechanism and Effects of Self-Brand Connections. Advances in Psychological Science, 21, 922-933.

Abstract:Drawing from literature, interviewing and questionnaire survey about the brand attachment, we found out that the conception of the undergraduates brand attachment. This survey was conducted by investigating 352 subjects for exploratory factor analysising and 507 subjects for confirmatory factor analysising: The empirical results reveal that: (1)brand attachment contains four factors, componentspositive comments, brandself connection, positive experiences and relationship maintenance. We also found that the scale for the brand attachment is well-organized and the scale of the model fitg well, χ2/df=2.63, CFI&NFI&IFI>0.90, RMSEA=0.050. (2)reliability test: the factors of Cronbachs Alpha coefficient, split-half reliability were 0.732 to 0.886 and 0.718 to 0.855, the scale of Cronbachs Alpha coefficient, split-half reliability are 0.878 and 0.781; (3)validity test: the criterion validity of each factors and the whole scale with the Consumers Brand Attachment Scale by YangChun are 0.425, 0.502, 0.513, 0.702, 0.759, they all reached significance level (p<0.01).

Key words: undergraduate; brand attachment; the scale development