新建地方本科院校大学生就业心理问题研究

新建地方本科院校大学生就业心理问题研究

谢安国

(安康学院政治与历史系, 陕西安康725000)

摘要:新建地方本科院校面临严峻的就业压力,毕业生的就业心理问题尤为突出,主要表现为自卑、盲目攀高、依赖、焦虑与恐惧和功利等心理。解决大学生就业心理问题,需要做好大学生综合能力培养、家庭氛围营造、就业指导和心理疏导、就业法规建设等方面的工作。

关键词:新建地方本科院校;大学生;就业心理问题;就业竞争力

[中图分类号]G645[文献标志码]A

收稿日期:2015-03-10

基金项目:浙江省教育科学规划研究课题“公平视角下的美国大学生就业预警与就业危机治理研究”(2014SCG018)

作者简介:林成华(1979-),男,浙江苍南人,北京师范大学教育学部博士研究生,浙江师范大学中非国际商学院讲师,主要从事比较高等教育、人力资源管理、大学筹资与基金投资方面的研究;

DOI:10.15998/j.cnki.issn1673-8012.2015.03.017

近年来大学毕业生数量持续增长,大大超过了GDP增长创造的工作岗位数量,加之各种社会环境和个人选择的影响,就业形势日益严峻,给大学生带来了较大的心理压力,表现出不同程度的心理矛盾和心理不适,严重影响了大学生及时就业。新建地方本科院校大多远离省会城市,面临着更加严峻的毕业生就业难问题。解决好大学生就业心理问题,帮助大学生树立积极健康的就业心理,是提高新建地方本科院校大学生就业竞争力的重要内容。

一、新建地方本科院校大学生就业心理问题的主要表现

就业心理问题是求职就业主体对就业形势和自我意识存在的认知。新建地方本科院校学生大多来自不发达地区且以农村家庭居多,他们对就业形势的认识往往极端化,要么复杂、要么简单,要么低估自己、高估环境,要么高估自己、低估环境,主要表现为自卑、盲目攀高、依赖、焦虑与恐惧、功利等心理[1]。笔者选取陕西南部、陕西东南部、广西西北部3所新建地方本科院校大四学生为对象,考察新建地方本科院校毕业生的就业心理问题。3所学校虽然分别属于陕西和广西两省区,但具有相同的特点:一是都属新建地方本科院校。位于广西西北部的某高校2003年升格为本科院校,陕西的两所学校均于2006年升格为本科院校。二是同属不发达地区。广西西北部的某高校地处广西宜州地区,陕西的两所高校分别位于陕西南部和东南部的秦巴山区,都地处远离中心城市的地级市,且同属国家确定的连片扶贫区。三是办学方向和办学定位一致。位于陕西南部的某高校以“服务基础教育、服务‘三农’、服务区域经济社会发展”为办学方向,建设“有特色、高品质的应用型本科院校”;位于陕西东南部的某高校以“服务地方经济社会发展” 为办学方向,建设“特色鲜明、多学科协调发展的应用型本科院校”;地处广西西北部的某高校定位于“以社会需求为导向,主动对接区域经济社会发展,建设区域性、多科性、应用型本科院校”。四是学生来源和规模一致。80%的学生来自本省区,其中70%为农村生源,在校学生规模为1.1万人左右。3所学校基本反映了新建地方本科院校的状况和特点。

本次调查,选取3所新建地方本科院校2011级300名学生为调查对象,每个学校分别选取100名学生,其中男女生各50名,师范类和非师范类学生各半。采用问卷调查的方式,以就业影响因素认知、对就业形势的认识、就业首选地区、就业首选单位、职业规划情况、面对就业的心情、选择就业单位的关注点、预期薪酬等为选题。每个学校发出问卷100份,共发出问卷300份,收回有效问卷280份,通过问卷数据统计分析,基本反映出新建地方本科院校大学生的就业心理问题。

(一)自卑心理

新建地方本科院校学生就业自卑心理集中表现在对就业影响因素的认知和对就业形势的判断上。

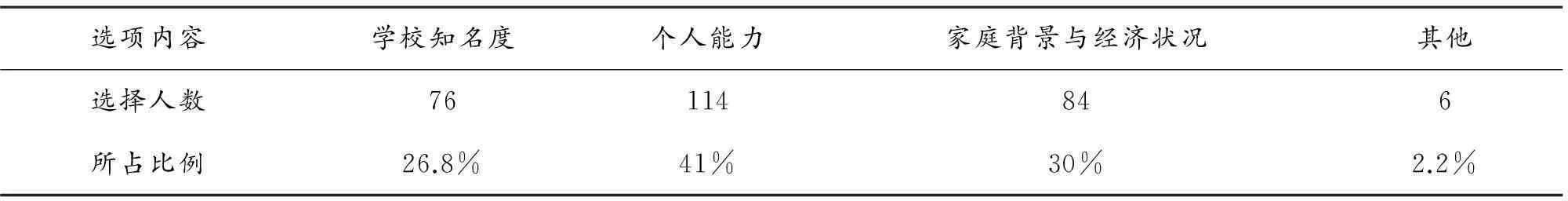

表1 就业影响因素的认知

对“就业影响因素”的认知,41%的学生认为个人能力是最重要的影响因素,30%学生认为家庭背景与经济状况是最重要的影响因素,26.8%学生认为学校知名度是最重要的影响因素(见表1)。调查结果表明,与211、985高校和地处经济发达地区高校相比,新建地方本科院校学生在毕业就业时,具有更浓的“名校情结”和“草根心态”。新建地方本科院校基本上是在原专科学校的基础上升格为本科,远离中心城市,地处不发达地区,建校时间短,还没有形成核心竞争力,学校知名度低。70%学生来自于当地农村或小城镇,家庭无背景,经济情况一般,多数家庭以务农和打工为收入的主要来源。在就业市场上,新建地方本科院校毕业生与名校、老本科院校和地处经济发达地区高校毕业生、家庭条件优越毕业生进行不对等竞争,“学校知名度”“家庭背景与经济状况”等自然条件悬殊较大,在当前社会不同程度存在“靠父辈就业、靠权势就业、靠人情就业”的现实情况下[2],必然产生自卑心理。特别是一些新建地方本科院校毕业生看重的行政、事业单位,招聘时屡屡给出限制非211、985院校毕业生的条件,规定招聘对象为“985、211工程院校应届全日制本科及以上学历,并取得相应学位”的毕业生[3],更加重了新建地方本科院校毕业生的就业自卑心理。

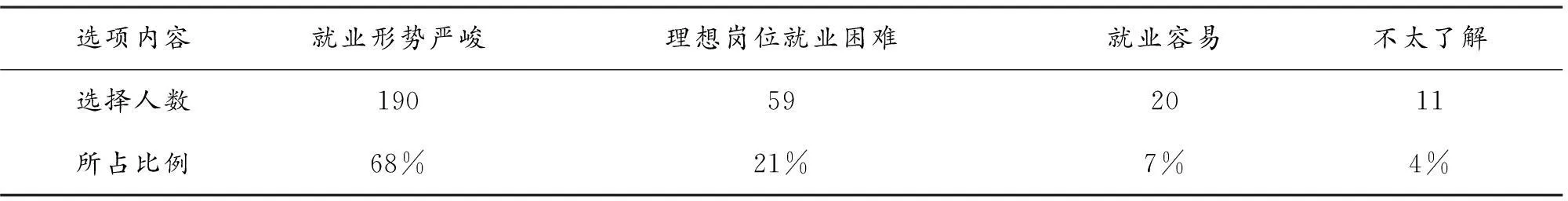

表2 对就业形势的认识

调查结果显示,68%的新建地方本科院校毕业生认为“就业形势严峻”,21%的毕业生认为“理想岗位就业困难”(见表2),这两个数据远高于笔者对陕西2所211高校和2所老本科院校毕业生对就业形势严峻程度认识的调查(2所211高校毕业生认为“就业形势严峻”的平均比例为43%,“理想岗位就业困难”的平均比例为12.8%;2所老本科院校毕业生认为“就业形势严峻”的平均比例为51%,“理想岗位就业困难”的平均比例为16%),在就业压力认知和现实中难以在理想岗位就业的情况下产生自卑心理。通过个别交流发现,这类学生的自卑心理分为三类情况:其一是就业受挫。部分学生在大四时有过外出求职的经历,然而在面对岗位选择少且竞争激烈的现实时望而生畏,对就业前景产生怀疑。其二是就业竞争力低。学校知名度不高,个人成绩一般,实践能力、社交能力低,过度怀疑自己的就业能力,担心自己无法适应社会。其三是就业歧视。由于行业特殊性要求和用人单位偏好,就业性别歧视现象时有发生,导致女学生就业认知消极,产生自卑心理。

(二)不切实际的盲目攀高心理

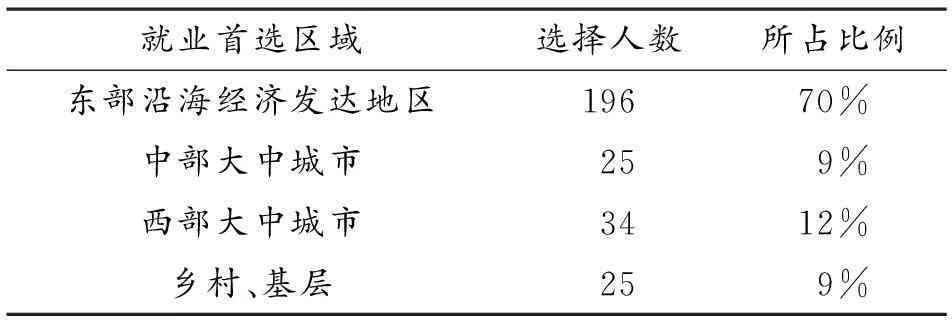

表3 就业首选区域

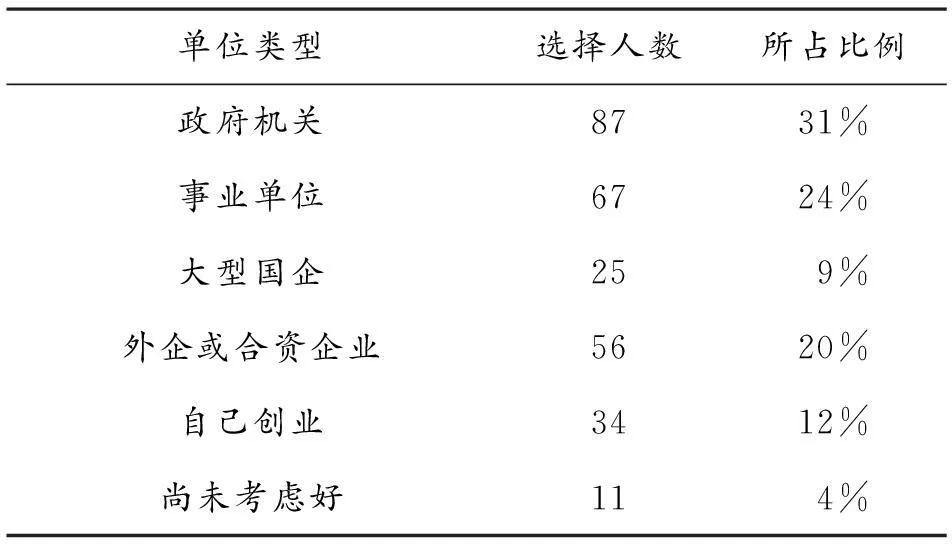

表4 就业首选单位类型

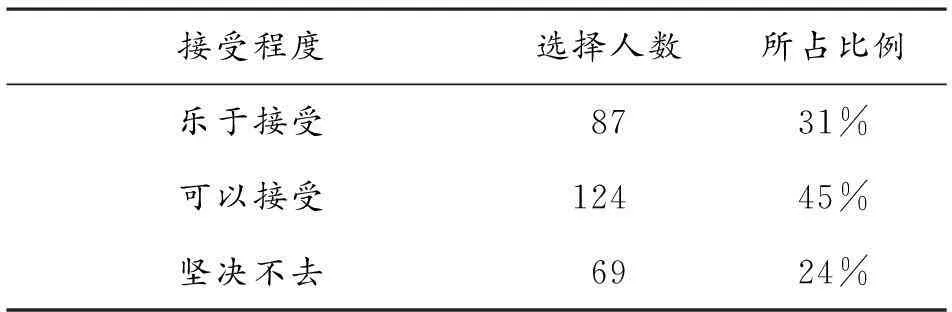

表5 如就业困难,是否考虑到乡镇就业

新建地方本科院校学生渴望摆脱农村,融入现代城市生活之中,对个人职业的发展抱有相当高的期望。部分学生在就业过程中的盲目攀高心理,集中表现为不切实际的就业区域和就业单位类型的选择以及就业困难时较少考虑到基层就业的态度。

70%的新建地方本科院校学生来自于当地农村或小城镇,大多数出身寒门。当前整体教育资源配置不公平,不发达地区教育资源相对短缺,高考升学率较低。农村学生大多进入到地方普通大学或大专学院,而重点大学里面的农村学生的比例不到两成,北京大学仅仅只有一成[2]。能考取地方本科院校的农村学生已属同龄人中的佼佼者,而那些中学辍学或没考上大学的学生,80%以上在沿海和经济较发达的城市打工。在农村,“不能比打工同学差”“天之骄子”“跳农门”“当干部”等价值观念比较盛行,盲目攀比心态比较严重。调查发现,70%的学生选择在东部沿海及经济发达的大城市就业,选择到乡村、基层的仅9%(见表3);55%的学生就业首选单位为政府机关、事业单位,29%的学生就业首选单位为大型国有企业、外企或合资企业(见表4);即使就业困难,也有24%的毕业生坚决不去乡镇或小城镇就业(见表5)。新建地方本科院校定位于服务区域经济社会发展,新专业都是依据当地资源禀赋和区域经济社会发展需要开设的,培养素质高、能力强,具有创新精神和奉献意识以及服务地方的应用型人才。但毕业生却不愿意选择在当地就业,更不愿意在农村和基层就业,这既不符合新建地方本科院校的办学定位和人才培养目标,更有悖于国家设立新建地方本科院校的初衷,进一步加剧了就业难。正是由于不切实际的盲目攀高心理和择业期望值过高,导致新建地方本科院校许多毕业生迟迟不能落实就业单位。

(三)依赖心理

新建地方本科院校学生受生活环境和应试教育的影响,父母和学校往往只以学习成绩的好坏作为教育评价的唯一标准,忽视了主动性和创新精神的培养。在大学学习阶段职业规划意识淡薄,且努力不够。在毕业求职时,不能主动搜集招聘信息,一味依赖政府、学校、老师或家长。

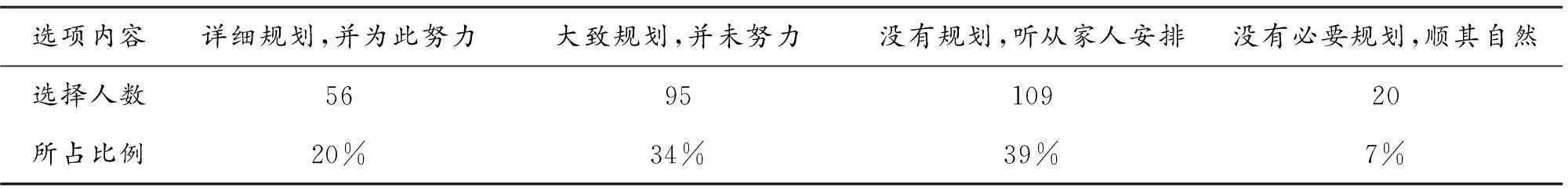

表6 就业的相关规划

调查结果显示(见表6),只有20%的大学生进行过详细的就业规划并为此努力过,34%的大学生只是大致规划过但并未努力,甚至有39%的大学生没有进行就业规划,听从家人的安排,7%的大学生觉得没有必要规划,顺其自然。这些数据说明大多数大学生缺乏对就业的准备,依赖心理严重,面对求职择业时,依赖政府、社会和家人,把就业希望和就业压力的释放寄托在他人身上。

(四)焦虑与恐惧心理

日趋激烈的就业竞争和区位劣势,使得新建地方本科院校的学生在就业过程中面临更多的不确定因素,学生深感困惑,或多或少地表现出焦虑和恐惧心理[4]。

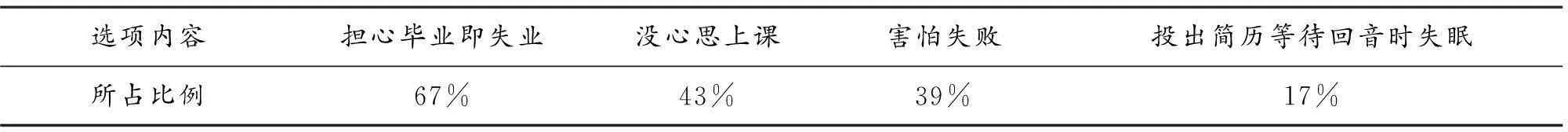

表7 面对就业时的心情

在关于“面对就业时的心情”问题的多项选择中,排在第一位的是“担心毕业即失业”,达67%;排在第二位的是“没心思上课”,达43%;排在第三位的是“害怕失败”,达39%;17%的毕业生在投出求职信等待回音过程中有“失眠”现象(见表7)。面对就业,毕业生的焦虑和恐惧心理可见一斑。一些学生不知道该如何去面对激烈的就业竞争,不知如何获取就业信息,如何进行自我推销和职业规划[5]。就业能力强的学生担心找不到理想的工作,担心得不到应得的回报,而就业能力稍差的学生担心毕业就面临失业,部分女大学生还担心就业中遭到性别歧视。大多数毕业生不主动去人才市场应聘求职,就算去招聘现场,也不敢主动和用人单位沟通。

(五)功利心理

来自当地农村的新建地方本科院校大学毕业生,渴望摆脱贫困,快速致富,特别看重就业单位的薪金待遇。就业功利心理集中表现为,对选择就业单位关注点的功利性和薪资期望与当地经济社会发展水平相脱离。

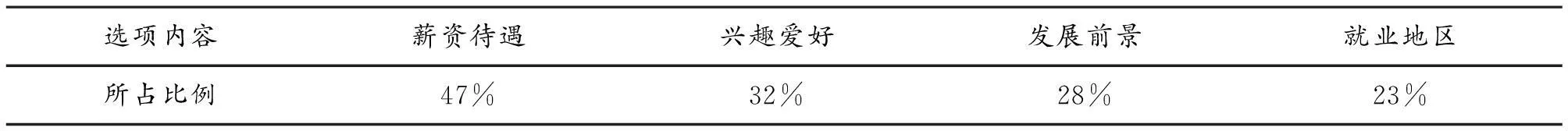

表8 选择就业单位的关注点

在关于“选择就业单位的关注点”问题的多项选择中(见表8),排在第一位的是“薪资待遇”,达47%;排在第二位的是“兴趣爱好”,达32%;排在第三位的是“个人发展前景”,达28%;排在第四位的是“就业地区”,达23%。近半数新建地方本科院校毕业生在择业时首先关注的是薪资待遇,过分强调经济利益,不十分重视自己对未来职业目标的追求,有极具功利色彩的就业心理。

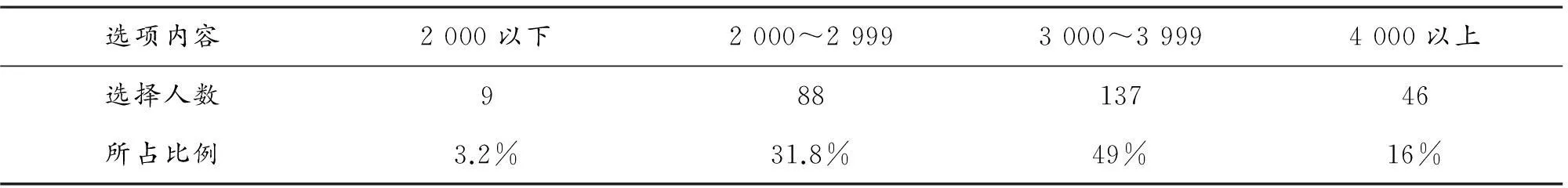

表9 期望的薪资待遇(元/月)

调查显示(见表9),49%的大学生预期月薪资待遇在3 000~3 999元,31.8%的大学生预期薪资待遇在2 000~2 999元,更有16%的大学生预期薪资待遇在4 000以上,只有3.2%的大学生预期月薪资待遇在2 000以下。目前大学毕业生的薪资水平普遍不高,特别是经济不发达地区,大学生初次就业期待遇普遍较低,大多在2 000~3 000元。根据智联招聘发布的《2013春季职场才情报告》显示,西安白领平均月薪3 237元,位居全国第14名;济南白领平均月薪2 922元,位居全国第19名;哈尔滨白领平均月薪2 220元,位居全国第24名[6]。如果盲目攀高,把薪资水平作为求职择业的首要标准,必然错过很多本可以就业的良机。

二、新建地方本科院校大学生就业心理问题产生的原因

新建地方本科院校大学生就业心理问题产生的原因是多方面的,但主要因素来自自身、家庭、学校和社会4个方面。

(一)自身因素

1.就业压力感过大。调查结果显示,面对激烈的竞争,82%的大学生感觉压力很大,15%的大学生觉得略有压力,仅4%的学生觉得没有压力。如此严重的就业压力感受如果得不到及时有效的缓解,必然产生不正常的就业心理。

2.自我评价的偏差。一些新建地方本科院校学生“名校情结”较重,对学校和自己信心不足[7],不能正确评估自己的就业能力,对所学专业、工作能力以及各方面的优缺点没有准确而完整地把握,也没有制定合理的职业规划和职业定位,从而产生各种各样的就业心理问题。

3.价值取向的偏离。如表8所示,择业时47%的大学生优先考虑薪资待遇,把薪资待遇放在首位,过分强调经济利益,不重视自己对未来职业目标的追求,认为金钱权力是衡量自身人生价值的标准,因此产生了极具功利色彩的就业心理[8]。

(二)家庭因素

新建地方本科院校生源近70%来自农村,很多学生有留守儿童的成长经历,对外面的世界了解不多,家庭经济不富有,社会关系简单,草根意识和乡土意识较浓。父母望子成龙、望女成凤的期望十分迫切,希望子女毕业后能找到理想的工作,拥有较高的收入,改善家庭经济状况,改变命运。部分大学生因此背上了沉重的心理负担,甚至不得已放弃喜爱的职业,而不切实际地选择收入高或者体面的职业。一些家长以自己的喜好来要求孩子做职业选择,学生失去了择业的自主权。

(三)学校因素

1.学校专业设置和人才培养模式与社会需求不吻合。新建地方本科院校在相当长时期内面临“转轨”“转型”的双重任务,专业设置与人才培养模式同区域经济社会发展需要不相适应的问题比较突出。调查显示,38%的学生认为专业不对口,46%的大学生毕业后从事的职业与所学专业没有太大的联系。新建地方本科院校计划教育体制仍然明显,教育计划和需求滞后,信息预警机制不健全等问题仍然突出,并且专业同质化现象较为普遍,造成了教育资源浪费的现象[9]。学校教学内容基本上按照各类“计划”按部就班,并未根据就业市场的实际需要进行适当的调整[10],只是注重对学生书本知识的灌输,而忽略社会实践能力的培养,影响了毕业生的就业竞争力。

2.学校就业心理健康教育工作不到位。调查结果显示,47%的大学生面对巨大的就业压力所产生的心理问题时会选择独立解决,少数大学生会求助专业心理咨询机构和请教亲朋好友,这说明学校缺乏对大学生就业心理问题的疏导。虽然很多学校开设了心理教育课程,也在校内设有心理咨询室和咨询热线,但由于在实施过程中缺乏制度化的管理,辅导效果不佳。

(四)社会因素

1.经济发展不平衡,毕业生发展空间有限。新建地方本科院校大多处于不发达地区,提供大学生就业岗位的能力和空间十分有限。因此,70%的大学生在就业时会选择东部沿海经济发达地区,这使大学生在择业就业价值观和地域取向上发生了偏移,部分大学生选择去收入高的行业工作,或者背井离乡,选择去机会多的大城市就业[11]。尽管国家鼓励高校毕业生到城乡基层、中西部地区就业,但由于待遇偏低,大学生不愿意到这些地区就业,这种两难选择给大学生带来了极大的心理压力。

2.社会制度改革的弊端。对新建地方本科院校而言,就业制度的不完善主要表现在两个方面:一是用人单位的“名校情结”造成了“人才的高消费”;二是一些地方还存在地方保护主义,只接纳本地生源,对外地毕业生采取限制措施,公平、公正、竞争、择优、有序的就业市场机制还不够健全,体制性障碍还未真正消除。以上情况,导致新建地方本科院校毕业生在就业市场竞争时心态失衡,产生了各种就业心理问题。

三、优化新建地方本科院校大学生就业心理的思考

(一)全面提高大学生的综合素质,加强就业能力的培养

大学生就业信息表明,综合素质是最重要的影响因素。从根本上解决大学生的就业心理问题,必须全面提高大学生的综合素质,其核心是加强大学生就业能力的培养。大学生不仅要学好专业知识,积极培养广泛的兴趣爱好,还要练好职业技能,端正就业心态。

(二)进行自我评估,调整就业心态

良好的心理状态是成功就业的关键。大学生要针对自己的兴趣爱好、价值取向、个人能力来进行自我评估,学会用现实的眼光看待自己,选择适合自己的职业。要正确认识自己的就业能力与社会要求的现实差距,并处理好职业理想和社会现实之间的矛盾。

(三)营造良好的家庭氛围,减轻心理负担

家庭应该为大学生营造良好的就业氛围和轻松自由的择业空间,家长应为孩子的自主择业提出一定的意见和指引,但又不把自己对职业的认识和追求强加到孩子身上。家庭为孩子的就业提供一定的帮助和保障无可厚非,但是过多干涉孩子的就业选择,甚至强行违背孩子的择业意愿,必然会导致孩子产生心理问题,甚至会影响孩子一生对职业的追求。因此,家长为孩子提供的最佳环境是让孩子从内心解除来自家庭的影响和束缚,以减轻就业心理负担。

(四)加强大学生的就业指导,提供就业信息

高校要积极采取措施为学生搭建就业平台,解决大学生就业难的问题,缓解大学生的就业压力,应及时向学生提供各种就业信息,使学生掌握就业动态信息。高校应该加强心理咨询机构建设,重视心理教育课程的开设,定期举行心理健康教育宣传活动,保证大学生在遇到心理问题时能得到有质量的咨询。

(五)帮助大学生树立正确的就业观

就业观是人们对职业的总的看法,受世界观、人生观和价值观的影响。指导学生在求学阶段了解职业的特性和发展趋势,依据社会的变化和需求调整自己的职业规划。创造大学生参加各类社会实践活动的条件,引导学生了解社会环境,掌握就业市场的变化趋势,帮助学生确立科学的职业目标,培养正确的价值取向。帮助大学生转变就业观念,增强忧患意识,根据就业市场的变化及时调整自己的职业规划,学会审时度势,学会自我推销,抓住就业机遇,顺利实现就业。

(六)树立科学的人才观,加强就业法规的建设

政府要规范引导用人单位的人才招聘行为,限制“人才高消费”。用人单位要树立科学的人才观,根据单位的实际情况招聘人才,从单位的长远发展需要储备人才。

政府应加强就业法规建设,为毕业生营造公平、公正的就业环境。近几年来,政府出台了多项就业法规,把解决毕业生的就业问题作为民生工程,但是就业法规还不够健全,就业工作的透明度还不够高,特别是就业中的不正之风问题,影响极坏。要加强廉政建设,积极发挥就业竞争机制的优势,达到促进大学生充分就业的目的。

参考文献:

[1]赵文杰.大学生心理卫生[M].上海:复旦大学出版社,2004:89-95.

[2]徐明.中国需要一场教育平权运动 [EB/OL].[2014-11-02]. http://news.xinhuanet.com/herald/2011-08/22/c_13105

8506.htm.

[3]成婧.重庆多地教师招聘拒非985、211高校毕业生[N].中国青年报,2013-12-02(7).

[4]戴伶俐.大学毕业生就业挫折心理分析及对策[J].温州医学院学报,2006(2):187-189.

[5]杨小朋.大学生就业心理问题分析与对策[J].河北农业大学学报:农林教育版,2008(1):75-77.

[6]谷妍,王丽.全国白领平均月薪榜单出炉,西安3 237元排名第14[EB/OL].[2014-11-02].http://sn.people.com.cn/n/2014/0316/c190208-20784998.html.

[7]谢安国.新建地方本科院校学生就业竞争力影响要素三维分析[J].出国与就业,2012(1):6-7.

[8]沈登学,孔勤.职业生涯设计学[M].成都:四川大学出版社,2003:54.

[9]田光哲,张元.360职业生涯——职业指导教学训练手册[M].北京:中国劳动保障出版社,2006:46.

[10]邹霞.大学生就业竞争力的提升策略[J].人民论坛,2010(23):278-279.

[11]吴翠珍,侯艳峰.大学生就业心理健康教育[J].合作经济与科技,2009(7):45-46.

(责任编辑刘海燕)

Research on the Employment Psychology Problems of New

Local Undergraduate Institution Students

XIE Anguo

(Department of Politics & History, Ankang University, Ankang Shaanxi 725000, China)

Abstract:New local undergraduate institution is faced with severe employment pressure. The employment psychology problem of graduate is especially prominent, which shows self-abasement, blind social climbing, dependence, anxiety, fear and the utility higher. In order to resolve this problem, it needs college students’ ability training, creating the family atmosphere, career guidance, psychological counseling and employment laws and regulations construction these works for doing well.

Key words: new local undergraduate institution; college students; employment psychology problems; competi

tiveness of employment

洪成文(1960-),男,安徽舒城人,北京师范大学高等教育研究所常务副所长,教授,博士生导师,主要从事比较高等教育、知识动员与教育政策、大学筹资与基金投资方面的研究。

引用格式:林成华,洪成文.回归凯恩斯主义——金融危机背景下美国联邦政府大学生就业促进政策的选择[J].重庆高教研究,2015(3):96-104.

Citation format:LIN Chenghua, HONG Chengwen. The Regressing of Keynesian——Choices of the University Students’ Employment Promotion Policy of America Federal Government during the Financial Crisis [J].Chongqing Higher Education Research,2015(3):96-104.

■ 比较高等教育