数字化学习中注意力失焦的对策研究*

曹培杰

一 问题提出

在网络时代,快速更新的海量信息汹涌而来,人们的注意力处处掠影却又转瞬即逝。我们在网上似乎总是很忙碌,可最后却往往是一无所获。无限量的信息与极其有限的注意力之间的矛盾越来越突出。哈伯特·西蒙[1]在几十年前就预见性地提出,信息需要消耗信息接受者的注意力,过量的信息将会导致注意力的贫乏。随着教育信息化的深入推进,计算机和互联网逐渐进入中小学课堂。A校开设了数字化学习实验班,探索在学生人手一台笔记本电脑的环境下进行数字化学习。为便于区分,我们将这种班级称为“网络班”,同时将在传统环境下实施教学的班级称为“非网班”。经过一段时间的探索,有教师反映,网络班学生在数字化学习时无所适从,易于迷失目标,难以静下心来揣摩文本中的语言及其背后蕴含的深意;网络班的有些孩子不喜欢读书了,对于读“大部头”的书籍更是缺乏兴趣;学生在课堂上容易走神等。针对现状,我们采用《中小学生注意力测验》进行测试。结果显示,网络班学生的注意力平均得分为1290.42,非网班学生平均得分为1321.19,两者呈现非常显著性差异(t=-2.79,p<0.01)。这表明,长时间的互联网使用可能会对学生的注意力产生负面影响。我们将这种在数字化学习中产生的注意力弱化现象称之为“注意力失焦”。如何防止学生的注意力失焦?如何培养学生良好的注意力品质?这是一个亟待解决的现实问题。

二 文献综述

注意力在学校教学中一直颇受关注。从目前研究来看,注意力培养可以分为两种类型:一种是直接对注意力进行外在干预,通过某一特定的训练方法来提升学生的注意力品质。比如,张灵聪教授[2]依据注意稳定的原理研制了“注意稳定训练仪”,通过内在想象的意念控制力来提升学生的注意稳定性。殷恒婵教授[3]等利用恩师注意力训练仪对221名中小学生进行训练,有效改善了学生的注意力稳定性、注意广度、注意分配和转移性。张英萍等人采用认知行为训练方法(包括自我指导训练、感官训练和订立行为契约)来改进小学生课堂注意行为,这对学生的课堂注意行为有较为持久的效果[4]。此外,书法[5]、围棋[6]、足球与乒乓球[7]等训练活动也可能会对注意力产生积极作用;另一种则倾向于通过改善教学情境来帮助学生更好地集中注意力。学生注意力的保持与集中有赖于师生双方的共同努力,通过建立良好的师生关系、提升教师的个人形象、精细化的课堂设计可以提升学生的注意力水平[8]。

这两种视角都给本研究带来了启示,却也存在一些不足。以某种特定训练来提升学生注意力的方法,大都进行了较为严谨的教学实验,其效果得到了实践验证。但是,这种方式一般是与日常教学割裂开来的,往往是针对个别学生,需要在实验室情境下实施,这对于普通中小学校来说,具有相当大的难度。而另一种以改善教学情境来提升学生注意力的方法,大多只是提供了一些宽泛的宏观原则,如何在课堂教学中操作,还存在较多的困难。本研究在心理测评的基础上,试图建设一种既与日常教学融为一体,又容易操作的注意力解决方案。

三 注意力培养方案的构建

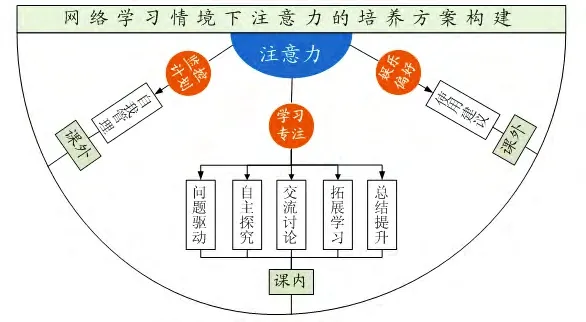

首先,依据随机抽样原则,分别从网络班和非网班选取212名学生进行四个方面的测试,包括注意力、元认知、学习投入和互联网使用偏好。然后,对所得数据进行整理,利用回归分析和路径分析得出,学习专注、自我监控和计划、互联网使用的娱乐偏好对网络班学生的注意力具有重要的影响作用。其中,利用互联网进行娱乐活动对注意力起显著性的负向作用,其余两个因素对注意力起显著性的正向作用。最后,在以上认识的基础上,我们形成了网络学习情境下的注意力培养方案(见图1)。该方案旨在将注意力训练与优化课堂教学相结合,通过引发学生对主体身份的追求和自我管理意识的觉醒,形成正确的互联网使用观,养成较强的网络抗干扰能力,从而突破注意力失焦的障碍。

图1 网络情境下的注意力培养模型

该方案由三部分组成:第一,自主型课堂教学。我们与A校7名具有丰富经验的优秀学科教师紧密合作,进一步优化教学结构,创设学生主动参与的课堂,提高学生的参与度和专注度。经过一个多月的实践探索,最终形成了一套相对固定的“自主型”教学模式。具体包括:(1)问题驱动。根据教学内容精心设计核心问题,这些问题不能是“死问题”,而是开放性的,没有固定答案,主要目的就是让学生打开思路、大胆想象。我们认为,只有那些富有思维空间的问题才能吸引学生,引发学习兴趣,以此提升学生对于学习的专注度,毕竟“兴趣才是最好的老师”。比如,在《老人与海》一课,教师设计了“十年了,老人是如何坚持的”、“为什么海鸥听得懂老人的语言”、“老人与海鸥的实例想要告诉我们什么”等问题。这些问题既与课文内容紧密联系,又能让学生展开充分的想象,在教学中获得了较好的效果;(2)自主探究。在问题的驱动下,学生通过反复阅读课文、上网查找资料来找寻答案,在探究的过程中提炼观点;(3)交流讨论,在学生形成自我观点的基础上,展开小组合作学习,提供多种多样的思考视角,最终在教师的引导下达成共识;(4)拓展学习。对于语文和英语,我们都提供了大量与教材配套的文本资源或多媒体资源,学生可以在此基础上进行拓展阅读(语文)或拓展听读(英语)。对于数学课,则建议教师提供一些与学习内容相关的实际案例,在数学知识与现实生活之间建立起实质性联系;(5)总结提升,教师对所学知识进行总结归纳,并加以提升。第二,自我管理训练。在朱永祥提出的元认知训练方法[9]基础上,设计出自我监控表格。该表格聚焦于元认知的监控和计划层面,设置了若干能够引发学生对自我学习过程进行宏观思考的问题。比如,“关于这个问题我目前知道了些什么”、“已有信息对我有什么用”、“我的计划是什么”、“还有其他的办法吗”、“我的目标变了吗?现在的目标是什么”等。以“自我学习监控表”为支架,唤醒学生的自我管理意识,提高学生在整个学习过程中的监控和计划能力。该表格一般要求学生在课外完成,每周进行2~4次即可。第三,互联网使用建议。向所有网络班学生发出绿色上网倡议,倡导学生合理使用互联网,减少互联网娱乐时间,逐渐养成良好上网的行为习惯。这三部分相辅相成,互为促进,共同组成了网络环境下注意力培养的解决方案。

四 研究方法

由于客观条件原因,我们只能在一个网络班里进行单因素对比实验,通过前后测比较来验证这套注意力培养方案的实际效果。依据学业综合成绩,将处于前30%的学生定义为“优等生”,处于后30%的学生为“困难生”,其余则为“中等生”,以此考察该方案对不同类型学生的影响效果。本研究的实验假设是:在相同测验标准下,应用注意力培养方案的学生在注意力水平上能够得到显著的提升。

1 被试

本研究的被试为A校小学六年级的网络班学生,平均年龄为12岁。有效被试共计38人,男生、女生各19人。其中,优等生共12人,中等生14人,困难生12人。

2 材料

在教学材料上,采用人教版语文、英语和数学教材的第11册和12册课本。在注意力评分标准上,我们采用了陈国鹏教授编制的“中小学生注意力测验”。该测验共分为六个分测验,经过因素分析,形成五个测量注意力的因素:注意的稳定性、注意的广度、注意的转移、注意的持续性以及注意的集中性,每个因素的得分都可以通过计算测验中的正确答题数、遗漏数、错误数以及总答题数来进行计算,最终形成量表的原始得分,然后根据年龄对照常模查出量表分。因子分析和信度结构效度检验结果表明,该量表具有较高的信效度,重测信度为0.85,是中小学学生注意力测量的有效工具。

3 过程

实验的操作程序为:前测——教学干预——后测。教学干预主要包括三个方面:第一,在语文、英语和数学课上采用“自主型”教学模式,让学生成为推动教学的主角,注重学生在教学活动中的参与度,提高学生的学习投入,从而更好地保持注意力稳定;第二,每周开展2~4次自我管理训练,将“自我学习监控表”发至网络学习平台,学生利用空余时间完成,引导学生反思自己的学习过程,逐渐学会自主管理;第三,倡导“绿色上网”,联合家长帮助学生减少网络娱乐行为。经过半年的教学干预后进行后测,评分标准等与前测时保持一致。收集测试数据并整理,运用SPSS15.0进行统计处理。

五 研究结果

1 实验前后的注意力得分比较

运用SPSS对所得数据进行分析,结果显示(见表1):从注意力总分可以看出,后测平均得分为1357.04,前测得分为1300.61,后测得分比前测高出56.43分,存在显著性差异(T=2.32,P<0.05)。这表明,本研究建构的注意力培养方案是有效的,可以帮助学生提升注意力品质。从各个维度来看,在稳定性上,后测得分高于前测,并存在显著性差异(T=2.32,P<0.05),这说明该方案在促进学生的注意力稳定性方面具有明显作用;在广度上,后测得分高于前测,并存在显著性差异(T=2.18,P<0.05),这说明该方案在促进学生的注意力广度方面具有明显作用;在转移和持续性上,后测得分略高于前测,但两者之间均不存在显著性差异(T=0.80,P>0.05;T=1.28,P>0.05),这说明该方案在促进学生的注意力转移和持续性上并不具有明显作用;在集中性上,后测得分略低于前测,但不存在显著性差异,这说明该方案并不能帮助学生提高注意力的集中性,甚至还可能会有一定的弱化作用,这就需要对培养方案做进一步的研究。

表1 实验前后的注意力比较(M±SD)

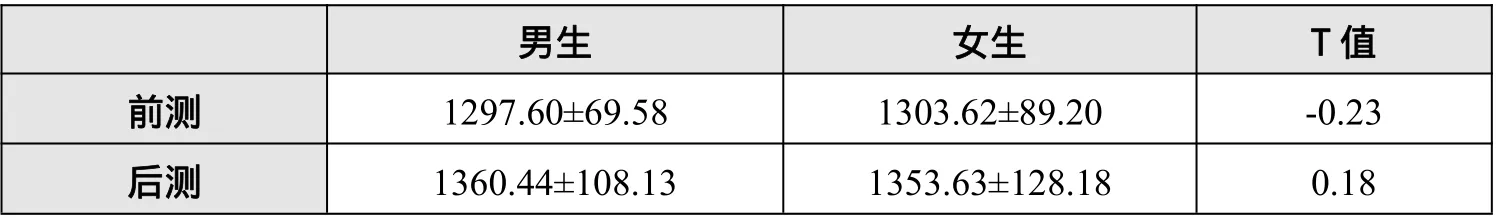

2 实验前后注意力得分的性别比较

运用SPSS对男女生的前后测注意力总分进行分析,结果显示(见表2):在前测时,男生的注意力平均得分为1297.60,女生为1303.62,女生得分比男生略高出6.02分,但两者之间不存在显著性差异(T=-0.23,P>0.05)。这表明,注意力不存在性别间的差异。实施注意力方案之后进行后测,男生的后测得分为1360.44,女生为1353.63,男生得分略高于女生,但两者之间依然不存在显著性差异(T=0.18,P>0.05),这说明注意力方案的实施效果不存在性别差异,所产生的影响对于男生、女生来说,其作用效果基本一致。

表2 实验前后注意力得分的性别比较(M±SD)

3 实验前后注意力得分的组别比较

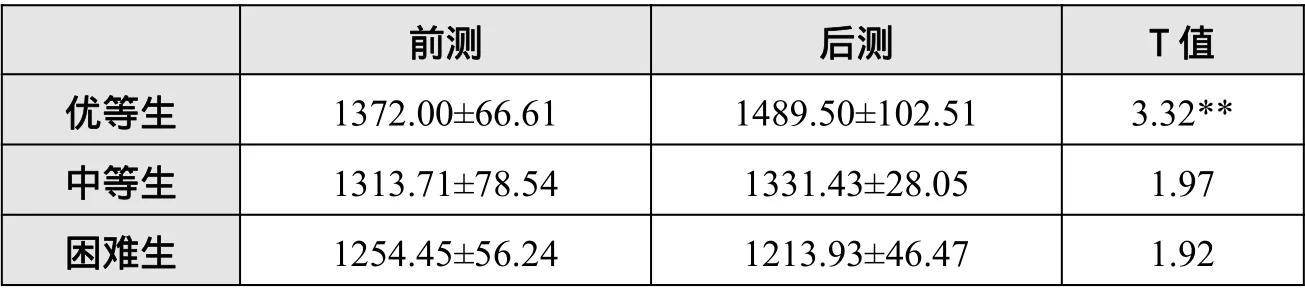

运用SPSS对不同组别(优等生、中等生、困难生)的前后测注意力总分进行分析,结果显示(见表3):从优等生来看,前测的注意力平均得分为1372.00,后测为1489.50,后测得分比前测高出117.50分,两者之间存在非常显著性差异(T=3.32,P<0.01)。这表明,该方案对于优等生的注意力品质提升具有非常明显的作用;从中等生来看,前测的注意力平均得分为1313.71,后测为1331.43,后测得分略高于前测,但两者之间不存在显著性差异(T=1.97,P>0.05)。这表明,该方案对于中等生的注意力品质提升并不具有明显作用;从困难生来看,后测得分同样略高于前测,但两者之间也不存在显著性差异(T=1.92,P>0.05)。这表明,该方案对于困难生的注意力品质提升并不具有明显作用。这样看来,注意力培养方案虽然对中等生和困难生能够产生一定的效果,但作用有限。可对于优等生,这种方案却能够起到非常明显的提升作用。

表3 实验前后注意力得分的组别比较(M±SD)

六讨论

1 提高投入度和自控力是克服注意力失焦的关键

在实验过程中,我们发现,该方案通过改进课堂教学结构,发挥学生的主动性,有效提升了学生的投入度。学生的学习兴趣得到了明显提升,尤其在小组协作学习时,讨论、交流气氛热烈,个体的参与度非常高,这对于防止“注意力失焦”现象具有重要作用。此外,通过自我管理训练,学生的自控能力有了较大提升,即使面对网络环境中的诸多干扰,也能较好地完成预定任务。总体来看,这种方案有效提升了网络班学生的学习专注度和自我管理能力,学生的互联网娱乐行为逐渐减少,注意力品质也随之得以改善。在数字化学习中,海量信息的汹涌而来,裹挟着大量的干扰信息,小学生由于年龄小、自控能力差,很容易偏离学习的轨道。比如,在屏幕阅读时,学生对于超链接本身的关注远远超过了超链接背后的内容,他们点开链接之后总是一扫而过,无意去深入品读文本本身内容。在网络班的教学中,时常会出现学生“一会做这个,一会做那个,可就是无法持续地做一件事情”的现象。这看似只是件小事,可随着时间的推移,学生的注意力开始变得散漫,对于特定任务的持续专注能力不断下降。随着注意力实验的开展,这种情况得到了改善,学生逐渐养成了较强的抗干扰能力,对于无关刺激和冗余信息的过滤能力不断增强。经过半年实验,实验班学生普遍表现出高自控能力的心理特质,“注意力不集中”、“容易走神”、“迷恋上网”等现象逐渐减少。久而久之,对学习活动的专注力和持久度似乎形成了某种“惯性”,学生的注意力稳定性、持续性也得以不断提升。

2 正向反馈对于提高优等生的注意力品质具有重要作用

在不同学生类型上,该方案对于优等生的注意力提升具有明显效果,对于中等生和困难生虽然也有一定效果,但效果非常有限。究其原因,面对优等生,教师总会自觉不自觉地给予“好学生”更多的鼓励和赞扬,这种正向反馈对于保持学生的注意力具有重要作用。心理研究表明,注意与情绪往往存在较为密切的相关关系[10]。当教师对学生给予正向反馈时,学生就会产生正向的积极情绪信息,反之,则会产生反向的消极情绪信息。教师更倾向于给优等生更多的正向反馈,而这将会提高他们的积极性和主动性,从而产生更高水平的注意力。此外,优等生在自我管理训练和良好互联网使用习惯上,执行的更加有力、有效,他们在学习投入和自控能力上依然表现出明显优势,这就从客观上造成了优等生的注意力提升更加明显的现实。

3 有效开展小组合作学习是注意力培养方案的重要策略

小组合作是注意力培养方案的核心环节,也是调动学生主动参与的实际支撑,对于促进学生品质具有重要价值。但在实际教学中,小组合作很容易就变成一种形式。为了防止合作的表层化、浅层次,可以采取以下三个原则:第一,“组内异质、组间同质”的分组原则,即每个小组的实力大体上是均等的,尽量避免出现太强或太弱的小组,这就有助于形成合理竞争的局面,每个小组都能保持较强的向上动力,这样就可以调动起每个学生的积极性、参与性,避免出现优等生“一头热”、差等生“一头冷”的现象;第二,“四到六人”的规模原则,规模较小的小组由于组员共有的知识范围比较小,其效力也比较小,而规模较大的小组其组员的知识、才能和技艺之间的差异比较大,效力也比较大。但是,如果小组太大,又会产生新的制约因素,如个人在讨论中更容易受到压抑,喜欢说话的组员可能独占小组活动时间[11]。通常,一个四到六人的小组在活动的有效性和参与性方面能够达到最佳效果;第三,“适当倾斜”的汇报原则,即在小组成果汇报时,应该给予弱势学生一定的机会倾斜,因为这些学生往往不善言辞,在小组内部讨论时,他们更多充当一个“倾听者”的角色,缺乏表现的机会。如果小组汇报时,依然选择那些善于表现的“好学生”来展示小组讨论成果,那么,弱势学生将处于更加被动的地位。长此以往,他们将会边缘化,逐渐淡出合作学习,就丧失了增加学生参与度的目的。以上原则都是在实验中得到实践验证,具有较好的借鉴价值。

4 结合具体学科教学是自我管理训练的发展趋势

结合具体学科教学是自我管理训练的发展趋势[12]。比如,在语文学科,可以融入故事语法训练和归因训练。前者强调运用五个有关背景和事件的问题作为有效的阅读策略,旨在为学生提供一个策略性的计划(即五个“Why”问题)。后者则用来强调提高学生运用策略的可能性;在数学学科,可以采用了流程图的训练方法,即编制一个解决问题的思维流程图,要求学生按照流程图规定一步一步思考问题。或者要求学生在解题过程中出声思维,不断形成自我反馈,从而更好地监控整个学习过程。其他学科则可以根据学科特点随机融入一些自我管理训练方法,从而达到在学科教学中促进自我管理能力,在自我管理能力训练中提升学科教学效果的双赢关系。此外,我们在研究中还发现,互联网使用行为越多、对网络的学习功能了解越深刻,网络成瘾、迷恋网游、过度网络娱乐等现象就会越少。所以,在互联网使用上,因为顾忌网络可能带来的“副作用”而全面“禁网”,无异于因噎废食,是不足取的。越是敢于放手让学生去利用互联网完成学习任务,学生就越容易形成合理的、全面的互联网认知态度。当学生将互联网看作是“学习机”而非“游戏机”时,他们就会主动减少网络娱乐行为,增加网络学习行为,网络抗干扰能力也会不断得到加强,从而使学生在数字化学习中更好地保持注意力。

总之,通过实验验证,本研究得出以下结论:利用网络学习情境下的注意力培养方案可以促使学生的注意力品质向积极方面转化,对于提升注意力的稳定性和广度具有明显作用,但在注意力的持续性、转移和集中性上作用有限。该方案对于优等生的注意力提升具有明显效果,对于中等生和困难生虽然具有积极作用,但效果有限,尚需进一步研究。

[1]李志昌.信息资源与注意力资源的关系[J].中国社会科学,1998,(2):106-116.

[2]张灵聪.注意稳定的训练与“注意稳定训练仪”的研制[J].漳州师院学报,1996,(4):60-66.

[3]殷恒婵,孟庆茂,钱铬佳.恩师TM对提高中小学生注意力水平的实验研究[J].心理科学,2000,(3):350-351.

[4]张英萍,刘宣文.用认知行为训练改进一小学生课堂注意行为的个案研究[J].中国心理卫生杂志,2005,(12):835-838.

[5]刘勇.书法训练对智力落后儿童注意力康复作用的实验研究[J].中国特殊教育,1999,(3):39-41.

[6]徐平.围棋活动对儿童注意力的影响[J].心理科学,2009,(2):364-367.

[7]吴广宏等.足球与乒乓球锻炼对少儿注意持续性影响[J].中国心理卫生杂志,2006,(11):739-741.

[8]张雪梅.论学生注意力的培养[J].成都师专学报,2002,(3):101-103.

[9]朱永祥.小学生元认知技能培养实验研究报告[J].教育研究,2000,(6):74-77.

[10]张灵聪等.不同学业成绩初一学生注意与情绪稳定性的相关[J].心理科学,2009,(5):1050-1052.

[11]陈向明.小组合作学习的组织建设[J].教育科学研究,2003,(2):5-8.

[12]师保国.元认知训练方法研究述评[J].西南师范大学学报,2002,(4):39-43.