我国区域间流通业全要素生产率的趋同性分析

■ 王 琦(吉林化工学院 吉林省吉林市 132013)

引言

改革开放以来,我国流通业总体上发展迅猛,但由于我国幅员辽阔,不同区域之间由于地理位置、资源禀赋等条件而导致经济发展差异较大。宏观经济的这种差异性也在一定程度上加速了区域流通业发展效率的差异不断拉大。

由趋同效应理论可知,一个大区域内的不同经济体在某个经济指标上存在较大差异,但随着各经济体该指标水平不断提高,经济体之间作用于该指标的要素流动也将得到加强,于是在长期该指标可能存在一定的趋同效应。因此,就长期而言,我国区域间流通业发展效率也可能存在趋同效应。这种趋同性是否真的存在,还需要通过实证检验予以论证。本文以流通业全要素生产率为流通业发展效率的衡量指标,研究区域间流通业全要素生产率的趋同性,探索区域流通业发展效率的变化趋势。

我国区域流通业全要素生产率的测度

(一)理论模型

采用Malmquist指数方法测算我国区域流通业的全要素生产率。对于时期t,假定通过技术条件St可将要素投入xt转化为产出yt,即有:

任对要素投入xt,相对生产技术前沿,在t 时期的产出距离函数为:

一般地,有D0t(xt,yt)≤ 1。如果要素投入与技术组合恰好处于生产技术前沿的边界上,那么有D0t(xt,yt)=1。以式(2)为基础,定义t+1 期的产出距离函数为:

上式表明在t+1期的投入对于t期生产技术,其实际产出水平与预期最高产出水平的比值。于是,t 期的Malmquist指数表示为:

上式表明基于t 期的技术条件,从t 期到t+1期,其技术效率的变化程度。采用几何平均数方法,取t期和t+1期的Malmquist指数的平均值,便得到基于t 期的技术条件,从t期到t+1期全要素生产率的Malmquist指数:

上式又可分解如下:

根据上式,Malmquist指数可分解为两个指数,其中EC为相对技术效率变化指数,TC为技术进步变化指数。

(二)指标选取及数据来源

流通业产出采用流通业的增加值表示,流通业的劳动要素投入采用流通业年末从业人员总数表示,流通业的资本要素投入采用流通业的固定资产投资额表示。流通业增加值和固定资产投资的指标数据还需根据相应的价格指数进行平减,得到不变价水平值。

本文选用1999~2013年我国30个省份为样本(西藏自治区除外),以上变量指标数据来源于历年《中国统计年鉴》、各地区统计年鉴、《中国固定资产投资统计年鉴》。

(三)我国区域流通业全要素生产率的测度结果与分析

为了便于大区域之间的比较,以反映我国流通业全要素生产率增长的区域分异总体情况,在测算各省市自治区流通业全要素生产率Malmquist指数及其分解指数值外,将所有地区分为东部、中部和西部地区,分别测算大区域的流通业全要素生产率Malmquist指数及其分解指数值。根据指标数据,计算各个地区流通业全要素生产率的Malmquist指数及分解指数,结果如表1所示。

由表1结果可知,我国流通业全要素生产率增长速度最快的地区为东部地区,其在1999~2013年期间全要素生产率Malmquist指数的平均增长率达到2.3%。这主要归功于技术的不断进步,东部地区技术进步变化指数的平均增长率达到了2%。中部地区流通业全要素生产率增长速度次于东部地区,但是总体水平较低,其在1999~2013年期间全要素生产率Malmquist指数的平均增长率为0.2%,且得益于相对技术效率的提升。西部地区流通业全要素生产率则呈现出负增长状态,其在1999~2013年期间全要素生产率Malmquist指数的平均增长率为-0.017%,这主要由于西部地区相对技术效率降低和技术进步不明显。

我国区域间流通业全要素生产率趋同效应的实证检验

由以上分析可以看出,我国区域间流通业全要素生产率增长趋势的差异性较为明显。那么,我国区域间流通业全要素生产率的这种差距在长期变化过程中的变化趋势如何?通过趋同效应进行分析。趋同效应可用收敛模型进行定量分析,目前学术界常用的收敛模型有σ收敛、β收敛、俱乐部收敛等模型。本文将选用σ收敛、俱乐部收敛两种方法进行分析。

(一)区域间流通业全要素生产率趋同的σ收敛检验

1.模型框架。σ收敛用于检验不同地区之间流通业全要素生产率差异随时间变化的水平趋势,可采用变异系数进行定量分析,模型如下:

其中,yij表示第j 期区域i 流通业全要素生产率,σj为一定的大区域内在j 期的流通业全要素生产率变异系数。如果σj存在逐渐降低趋势,说明该区域流通业全要素生产率增长的地区差异将逐步减小,因此存在一定的趋同效应。

2.实证检验结果及分析。本文采用1999~2013年我国各个省、直辖市和自治区的面板数据为研究样本,以式(7)、(8)为基础,测算1999~2013年全国层面、东部地区、中部地区和西部地区流通业全要素生产率的变异系数,结果如图1所示。

由图1可以看出,不同区域流通业全要素生产率变异系数的变化存在较大差异。在1999~2005年期间,地区流通业全要素生产率的变异系数明显高于东部地区、中部地区及全国水平,这说明在这段时期内西部地区流通业全要素生产率的省域差异明显高于东部和中部地区。而2006年以后,东、中、西及全国层面流通业全要素生产率变异系数的落差又明显减小,尤其是2011年以来三大区域流通业全要素生产率变异系数的变化明显趋稳,且三大区域流通业全要素生产率变异系数的差距明显降低,这表明当前我国流通业全要素生产率的区域差异趋于稳定。从σ收敛的角度也就是说,我国区域流通业全要素生产率的增长是趋同的。

(二)区域间流通业全要素生产率趋同的俱乐部收敛检验

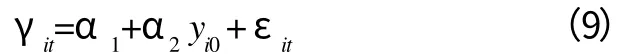

1.模型框架。Sala-I-Matin(1996)为我们提供了较为经典的俱乐部收敛模型框架,本文将以该模型框架为基础,构建我国区域流通业全要素生产率趋同的俱乐部收敛模型:

其中,yi0表示期初区域流通业全要素生产率的水平,γit表示第t 期期末区域流通业全要素生产率的水平,α1、α2为系数,εit为随机误差项。如果有系数α2<0,则说明区域间流通业全要素生产率的变化存在俱乐部收敛的趋势。

表1 流通业全要素生产率的Malmquist指数及分解指数

表2 俱乐部收敛回归结果

2.实证检验结果及分析。仍旧采用1999~2013年我国各个省、直辖市和自治区的面板数据为研究样本,以前述区域流通业全要素生产率趋同的俱乐部收敛模型为基础,代入数据进行回归估计,结果如表2所示。

由表2可知,全国层面及三大区域的回归结果的拟合系数都比较理想,说明模型的估计效果良好。从俱乐部收敛的系数来看,全国层面及三大区域的系数α2都为负值,且都通过了显著性检验,这说明我国区域流通业全要素生产率存在俱乐部收敛的趋势,也就是说,区域流通业全要素生产率的增长在一定程度上是趋同的。这也说明,从长期来看,我国所有区域的流通业全要素生产率增长都是趋同的,即会处于相同的稳态水平。而东部地区、中部地区、西部地区各自内部的流通业全要素生产率的增长也都会处于某个稳态水平,三大区域之间的流通业全要素生产率增长差异边界也将变得模糊,最终保持基本一致的稳定发展水平。

对比区域间流通业全要素生产率增长的俱乐部收敛大小,我国中部地区流通业全要素生产率增长的俱乐部收敛速度最快,东部地区俱乐部收敛速度次之,全国层面俱乐部收敛速度位于第三,西部地区俱乐部收敛速度最慢。这一结果与前面σ收敛的结果存在较大的相似性。

图1 区域流通业全要素生产率变异系数

结论

本文采用新古典增长收敛框架,定量研究了我国区域间流通业全要素生产率增长的趋同性。根据研究可以断定,就长期而言,我国区域流通业全要素生产率的增长是趋同的,未来区域之间的流通业全要素生产率增长差异边界也将逐渐变得模糊,最终保持基本一致的稳定发展水平。与此同时,东、中、西三大区域流通业全要素生产率的趋同效应强度各不相同,中部地区的趋同速度最快,西部地区的趋同速度则最为缓慢。

根据本文研究可知,国家政府在支持流通业发展,大力提升流通效率的过程中,应将区域间流通业发展效率的差异性置于充分的高度,根据不同区域流通业效率差异,有区别的实施一系列政策措施,以适应当地流通业发展需要,并为我国流通业整体均衡发展提供必要支撑。

1.Andersen P,Petersen N C.A procedure for Ranking Efficient Units in Data Envelopment Analysis [J]..Management Science,1993,(10)

2.Sala-I-Martin X,The Classical Approach to Convergence Analysis[J].Economic Journal,1996,106(437)

3.王俊.流通业对制造业效率的影响——基于我国省级面板数据的实证研究[J].经济学家,2011(1)

4.杨冬梅.区域经济差异趋势研究:收敛抑或发散——基于山东区域经济差异的实证分析[J].山东社会科学,2010(3)

5.曹振刚,金涛,马小勇.我国商贸流通业区域差异影响因素及对策分析[J].商业时代,2011(33)