北朝山东佛教书法艺术

杨子墨

(淄博师范高等专科学校 人文科学系,山东 淄博 255130)

北朝山东佛教书法艺术

杨子墨

(淄博师范高等专科学校 人文科学系,山东 淄博 255130)

北朝山东佛教书法是中国书法发展史上一个重要的时代地域书风,它具有特殊的书写字体、章法布局及丰富多彩的表现形式,并呈现多样、鲜明、复杂的佛教书法艺术特征。对现存北朝山东佛教书法从遗存、分类、分期三方面具体介绍其书法艺术的时代地域特色。

北朝;山东;佛教书法;遗存;分类;分期

作为世界三大宗教之一的佛教,大约在汉代开始传入中国,并逐渐流传普及,南北朝时期兴盛起来,梵音佛唱遍布宇内。北朝山东紧接当时京城邺都,境内佛事十分兴盛,形成东、西两大佛教区,泰山往东是以青州为中心的鲁东佛教区;泰山以南是峄山——东平湖沿岸的鲁西佛教区。各区均兴建各大寺院及石窟,据文献整理,北朝山东境内约有寺院45所①遗憾的是,由于历代禁佛灭佛、兵燹灾厄、造桥筑路、牧竖毁损等原因,这些寺院绝大多数早已废弃,甚至未留一片砖瓦。有幸的是,随着新中国考古田野发掘的进步,大量寺院遗址文物不断出土,遗存于这些文物上的佛教书迹为我们了解当时山东的佛教书法艺术提供了宝贵的参考线索。

一、北朝山东佛教书法遗存

北朝佛教书法遗迹就表现材质可分为墨迹和碑刻两大类,佛教墨迹作品,以敦煌藏经洞写经最多,敦煌附近地区写经次之,还有少量残存的造像墨迹题名。这些写经墨迹作品数量有限,集中于我国西北地区,对于分析和研究中国古代文字字体演变、书法艺术风格、佛教文化传播具有重要的资料价值。现存北朝佛教碑刻作品数量最多,其类型有石塔题刻(塔铭、题记、石函、浮图)、经幢、摩崖刻经、造像碑、造像题记、刻经碑、经版等等,它们与墨迹写经成为我国佛教书法的重要内容。就现存北朝山东佛教书法作品遗迹来看,北朝时期山东佛教书法集中体现于铜质造像题记和石质造像题记、刻经碑、石碑及摩崖刻经等形式,墨迹作品很难见到。

(一)摩崖刻经

千百年来,寺院如同其深奥的佛教义理一样,大多沉寂于避世深山之中。佛教教徒为了推广和保护佛法,把重点文句刻在摩崖石壁上,其内容大多是提倡佛法、推行佛教、劝导行善布施的。山东北朝摩崖刻经主要集中于泰、峄山区。泰山地区有济南黄石崖《大般涅槃经偈》《法华经偈》、泰山经石峪《金刚经》、徂徕山《文殊般若波罗蜜经》等。峄山周围有汶上水牛山《摩诃般若波罗蜜经》、邹城尖山大佛岭《文殊般若波罗蜜经》《思益梵天所问经》《诸行无常偈》、邹城铁山《大集经·海慧菩萨品》、邹城冈山刻《观无量寿佛经》《入楞伽经·请佛品》、邹城葛山《维摩诘经·见阿閦佛品第十二》等。

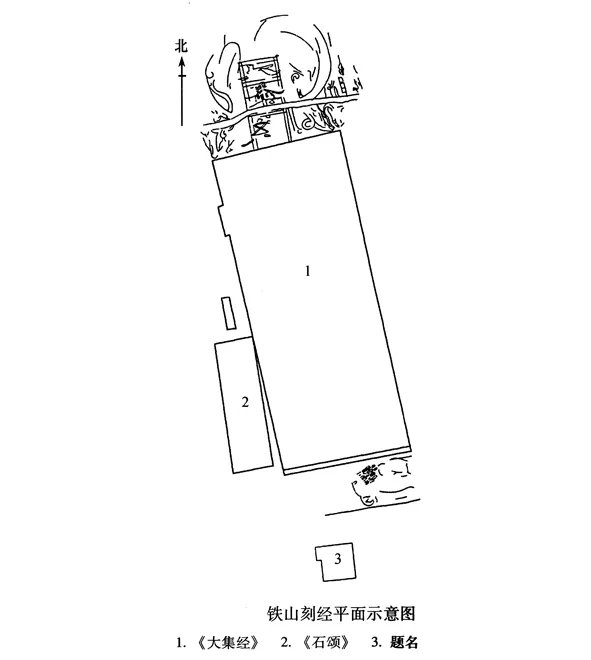

这些摩崖刻经开始于东魏武定二年(544年),结束于北周大象二年(581年),前后延续近四十余年的时间。以武平六年(575年)尖山刻经为界。之前,刻经文字大多在百字以内,字径不超过30厘米,刻面约在30~40平方米之间。此时,摩崖处多有佛名,有的佛名反复刊刻。如“大空王佛”分别刻在洪顶山、书院东山、天池山、云翠山、二鼓山、凤凰山等地。并且,题刻经文节选内容重复较多,例如洪顶山北崖壁、南崖壁、峄山妖精洞、五华峰、阳山、徂徕山映佛岩等处均选刻《文殊般若波罗蜜经》部分内容②之后,摩崖刻经规模增大,文字都在几百字、甚至过千字,字径多在50厘米左右,刻面不少于100平方米,有的竟达1200平方米,如泰山经石峪。此时题刻重在经文,泰山经石峪刻《金刚经》、铁山刊《大集经》、冈山凿《入楞伽经》和《观无量寿经》、葛山镌《维摩诘经》。佛名则很少出现,仅尖山刻大空王佛,冈山刻阿弥陀佛、弥勒尊佛、释迦文佛、大空王佛等。

(二)刻经碑

北朝末年,传统世俗碑与佛教经文传抄相结合,形成独特的佛教文物——刻经碑,它主要流行于北齐山东境内,其形式兼容刻经、造像碑、世俗碑等释俗两界的石刻艺术内容。山东刻经碑主要有北齐皇建元年(560年)东平县海檀寺《观世音经碑》,泗水县泉林镇天明寺《维摩诘经碑》,河清年间巨野县石佛寺《华严经碑》,东平县洪顶山北石壁《摩诃衍经碑》,汶上县水牛山《文殊般若波罗蜜经碑》,兖州金口坝《文殊般若波罗蜜经碑一、二》,嘉祥县洪福院《佛说出家功德经碑》,邹城铁山《大集经碑》等等。其中,东平洪顶山北石壁《摩诃衍经碑》(图1)和邹城铁山《大集经碑》(图2),在摩崖镌刻经文时,上施蟠龙,下雕龟趺,也有意识形成石碑形制。佛教刻经碑分为两种造型,一种是方首碑(图3),上部开龛造像,龛下刻经文,碑侧刻经主名字,碑阴是发愿文,碑座多为龟趺。另一种为蟠龙碑(图4),有四龙、六龙之分,蟠龙盘覆中凿有佛龛。刻经碑额题刊于碑首正中,也有偏向两侧的,山东汶上北齐《文殊般若经碑》碑首平整,上部佛龛四角外分别镌刻“文殊般若”四字,较为独特(图5)。碑文书法犹如摩崖刻经是对写经书体的放大,章法井然有序。

图1 洪顶山《摩诃衍经碑》

图2 铁山匡喆刻经碑

图3 东平《观世音经碑》

图4 巨野《华严经碑》

图5 汶上《文殊般若波罗蜜经碑》

(三)造像题记

造像题记是北朝佛事的一代时风,其自西向东发展,尤以甘肃、陕西、山西、河南为重。山东造像相对数量较少,从材质上看它们主要分为石质和铜质两种类型。石质造像题记有黄石崖造像记八处(法义兄弟姊妹等造像记、黄石崖帝主元氏法义卅五人造像记、法义兄弟一百余人造像记、王僧欢造像记、乞伏锐造弥勒像记、姚敬遵造像记、赵胜习仵二人造像记、乔伏香造像记)、司里山皇建二年造像题记、畦蛮寺大魏兴和三年造像题记、五峰山寺院北齐乾明元年比丘尼慧承等造像题记、黑峪寺院东魏武定五年王盖周等造像题记、石佛寺东魏王双虎造石佛像题记、龙泉寺北齐天统年造像题记、司里山寺院北齐皇建二年造像题记、光化寺东魏羊银光造像题记、云台寺东魏兴和二年造像题记、建崇寺北周建德三年造像题记、胜果寺东魏天平四年释迦及二弟子造像题记、建兴寺北齐造像题记、瑕丘尼寺北齐造像题记、崇觉寺北齐武平元年薛匡生造像题记、亿城寺皇建元年造像题记、北魏延昌二年法坚、法荣造像题记、北齐彭敬宾等造像题记、嘉祥洪山北魏太和七年造像记、嘉祥青龙山北魏太和八年造像题名、济宁北齐天保十年比丘道朏造像记、嘉祥北齐胡富女造像题字、兖州北齐造像记。

铜质造像题记有:法林寺北魏太和十八年铜鎏金佛像题记;观音寺有四件铜造像题记,分别为北魏永兴二年马禄造像题记、东魏武定三年马□造像题记、北齐天保八年马忘愁造像题记、北齐太宁二年马□造像冈山东寺院;胜果寺有铜造像题记三件:北齐武平三年观音像题记、一佛二菩萨像题记、天保七年一佛二菩萨像题记;北朝铜鎏金莲花座题记。

从上述北朝山东寺院书法遗存来看,山东寺院书法多集中于北朝后期,其书法形式侧重于中国传统石刻形式——摩崖与石碑,形成寺院书法独特的艺术表现形式——摩崖刻经和刻经碑。这两种类型既是佛学东渐逐步中原本土化表现,也是山东佛教书法鲜明的特色所在,还是北朝书法不可或缺的重要书法艺术财富。

二、北朝山东佛教书法分类

在印刷术出现之前,佛教经文的传抄与保存主要依于写经与刻经,此时山东佛教书法以碑刻为主。从艺术表现形式上看,刻经为二次艺术加工,较之写经书法略有差异。但统观北朝寺院写经与刻经书法表现形式,它们之间还是保持近乎一致的风格特征。而与同时期的山东世俗书法艺术相较,佛教书法既有其独立存在的特殊性,也有两者相似的时代共融性,表现出若即若离而非泾渭分明的关系特征。仅就寺院书法艺术,它们具有明确的书写目的,以及与之相符的书写表现形式。北朝时期,山东佛教书法正处于隶书到楷书的演变过程中。此时,楷书无疑是寺院书法的主角,但许多楷书也或多或少的带有隶书痕迹,也有纯隶书刻的造像题记,有的却很难界定是楷书还是隶书。此外,还有少量的行书用作佛经的题记,此时的行书同样存有隶书意味。可以说,整个北朝山东佛教书法就在楷、隶之间徘徊,这种徘徊存在一种承接与演化的关系。依据书体差异,北朝山东佛教书法主要表现在如下几类:

(一)装饰隶书

文字书写具有实用与审美两种功能,可以说,自文字诞生之日起,人们在追求文字记录事实的同时,也不断追求其书写表达的美观性。从殷商甲骨文力求空间匀称,到西周金文的结构对称,再到春秋战国装饰繁缛的鸟篆、虫篆、缪篆……许多文字的书写由最初的规范标准发展到后来的美化装饰,甚至形成独立书体,专用于某些特殊场合。汉代学僮考核初试后之加试科目为“秦书八体”,其中刻符、虫书、摹印、署书、殳书是应用于特殊场合的书体,学僮考核以“八体”试之,这是考察未来“史”在处理不同场合文字书写的能力。纵观整个书法史,每个朝代、每件书写载体、每种字体都有其相应的装饰类书体存在,处于北朝的佛教书法艺术也不例外。从现存山东北朝佛教书法遗迹来看,其装饰性书体主要表现在隶书书体。

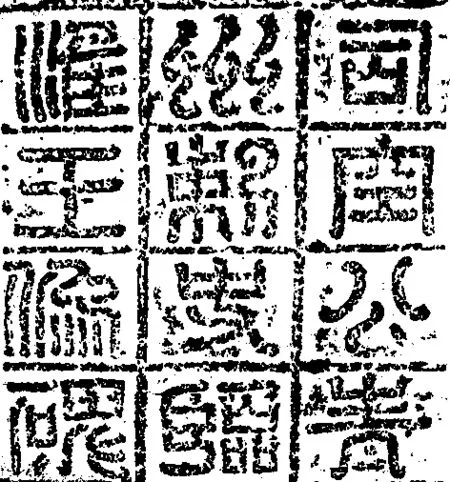

北朝山东寺院书法作品中有部分刻经碑和碑刻题记字形方扁,线条保留隶书波磔笔势,起笔逆锋重顿,收笔出锋上挑,与汉隶“八分书”十分相似,如东平海檀寺刻《观世音经》、胜果寺东魏天平四年释迦及二弟子造像题记、云台寺东魏兴和二年造像题记、建崇寺北周建德三年造像题记等,这类书体于镌刻于公元四世纪河西走廊一带的覆钵式小石塔之经文与发愿文十分相似(图6)。施安昌先生将其归为“北凉体”一类,他认为这种书风主要流行于河西地区出土的小石塔及功德碑上,并总结其特点为“字形方扁,在隶楷之间。上窄下宽,往往由一横或者撇、捺一笔甚长。竖笔往往向外拓展,加强了开张的体势,富于跳跃感。特别是横笔,起笔出锋下顿,收笔有雁尾,中间是下曲或者上曲的波势,或两头上翘形式。”施氏提到的“北凉体”多见于河西地区,而根据近数十年考古发掘出土该期书法实物比对,施氏所论的“北凉体”书体却与云南曲靖《晋故振威将军建宁太守爨府君之碑》(405年)(图7)、河北易县《皇帝东巡碑》(437年)、北齐皇建元年(560年)山东东平海檀寺刻《观世音经》等碑刻书法皆十分相似,可见这种风格并非北凉所独有。

图6 石塔铭文

图7 爨宝子碑

另外,位于邹城北部冈山摩崖刻经,是众多北朝摩崖刻经中的孤品。其书写采用隶书书体,字体紧依界格,横平竖直,略显笨拙生涩。碑中所有笔画都有意夸张书写的运笔态势,将隶书“蚕头”由原来的逆入笔改为楷法的尖入笔,如横、竖、撇画的起笔都有意向上挑出尖波。许多横、捺、钩、撇画的末端结尾处均着力加强顿笔。《二种无我云云》(图8)中的书体横画十分夸张,如同两个拳头,重起重收,极具开张之势。这种装饰手法在很多北朝墓志盖及石碑碑额篆书中有所体现,如《于景墓志盖》《石育暨妻戴氏墓志盖》《高建墓志盖》《薛广墓志盖》(图9)《高肱墓志盖》《临淮王像碑额》(图10)等,这些篆书线条厚重,笔画两端的圆头上增加一个小尖锋,呈鸟头状,极富装饰性。《于景墓志盖》的“之”“墓”“志”的横画上竟直接雕琢小鸟图形,装饰意味浓厚(图11)。

图8 二种无我云云

图9 薛广墓志盖

图10 临淮王像碑额

图11 于景墓志盖

冈山刻经和海檀寺《观世音经》同为佛教刻经,其书体均为隶书,并都给予一定的装饰美化,但两者在表现形式上存在明显不同。我们仅以横画两端装饰作比较,前者呈圆势,后者为方势。是什么原因产生了这样两种不同的效果呢?这与现实书写有直接关系。从两种书体来看,冈山刻经为大字书写,《观世音经》一类为小字书写。根据日常书写习惯,小字书写更容易出现方笔,而大字书写由于要饱蘸墨,书写时提按重顿幅度也大于小字,故其线条多为圆势。

(二)正体隶书

从现存书法遗迹来看,三国两晋时期隶书蕴含东汉遗风,北魏时期隶书尚处空白期,北朝后期隶书复出,尤以北齐为重,“位于邺都西北的今河北磁县东南一带是当时皇家、贵族的茔域,出土的北齐碑志凡二十九品,隶书有十八品,隶书志盖二品。比邻邺都南部的今河南安阳,出土的北齐碑志凡十九品,其中篆书一品,隶书有十品。”整个北朝山东的隶书用笔精整,华媚的装饰太过程式化,而丧失了汉隶的质朴之美。这时的隶书明显受到篆书和楷书的影响,呈现两种不同的风格。

山东地区的摩崖刻经镌刻于深山峭壁中,内容以节选的经典佛经语录、佛名、偈语为主,虽然篇幅不长,但气势宏大,字大如斗,成为北齐时期最负盛名的书法遗迹。这些作品结体宽博疏放,以篆书的圆转用笔为主,将典型隶书中的燕尾波挑、精谨的用笔都含蓄与简穆的笔势之中,给人以质朴高古的气息。另外,还有一些作品在恪守隶书外在形式下,还夹杂楷书典型的钩、折、点等用笔,楷化现象明显。《钜野华严经碑》(图12)与洪顶山刻经作品中的“大空王佛”(图13)中“空”和“佛”等笔画起笔不再逆入藏锋,呈楷书鹅头状,《文书般若经》(图14)中“般”“故”“分”“菩”“言”“尊”等字转折处均有顿笔出现。

图12 钜野华严经碑

图13 大空王佛

图14 文书般若经

对于这一时期书体杂糅的现象,学者多有论述,各抒己见莫有同者。笔者认为在众多论证惟以赖非先生的解释较为真实合理,他认为北朝末期这种重视隶意的书写形式是与当时社会复古风气十分有关的。《魏书》记载:“自晋永嘉之后,运钟丧乱,宇内分崩,群凶肆祸,生民不见俎豆之容,黔首唯睹戎马之迹,礼乐文章,扫地将尽。”此时社会礼崩乐坏,动荡不安,统治者认为预想平定天下,必须“黜魏晋之制度,复姬旦之茂典。”于是社会涌现一股复古风,影响到当时政治、官职、思想、礼仪、文化、艺术等方方面面。而就文字以孝文帝改制用魏体取代隶书的作法则被批为古法丧尽。北周时期,“文帝以隶书纰缪,命文深与黎季明、沈遐等依《说文》及《字体》刊定六体,成一万余言,行于世。”在学术界,针对北齐时期这种楷隶书法现象是否与周文帝复古改革有关,是存有争议的。上世纪,华人德先生曾在其《论北朝碑刻中的篆隶真书杂糅现象》一文中认为:“西魏宇文泰(周文帝)当政,改革管制,行均田制,并在文化上进行复古,只可能影响到西魏、北周的书风,而不会影响到敌对政权东魏和北齐,更不会影响到前一朝北朝。”笔者认为这个观点是值得商榷的。因为政治上的分割,并不能阻止艺术上的相互影响。尤其是文化艺术上的传播,它的感染及影响绝不是在某一固定区域传布,对外呈现绝缘状态。它如同投石湖中,激起湖面,呈现由内及外、由近及远的微波式发展。在共同审美环境下,不同地区在相同时间也存在某些共同的趋势,北齐书法这种楷隶结合的现象也就很好地说明了这一点。

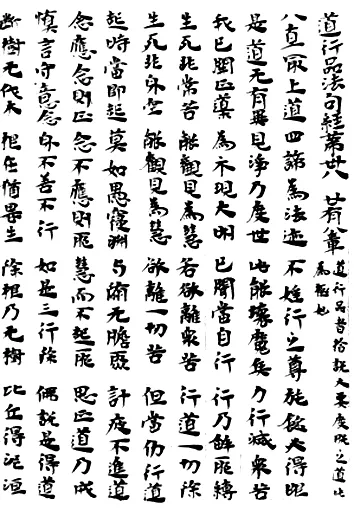

(三)经书楷书

这类楷书作品呈外拓的圆弧状,线势向内收敛,使结构表现为上宽下窄的梯形,结体宽博、方中见圆,笔与笔搭接处多以虚接或者变细,给人以灵动之感。其用笔发笔尖,收笔圆,笔锋由侧锋转为中锋,用笔浑圆而峻健,笔势开张而洞达,例如:《智念等造像记》(560年)、《严□顺兄弟造四面龛像记》(565年)、《北齐河清三年造像记》。这种书法作品与早期敦煌写经十分相似。书法界将这类书刻佛教经典的书体称之为经派书法,最早是1986年由王学仲先生首次提出的。他在《碑·帖·经书分三派论》认为“在印刷术还不昌明的时代,佛教的传播,借重于经生抄写,社会上传法、讲经、许愿,都需要一些专门的抄经手,这就是职业写经生的出现。他们采用了一部分含有草意隶情的汉简去抄写佛经,便于快速的传播,蜕变而形成独立的经生体,再发展而为石经摩崖体。”据北朝之前的写经遗迹:日本大谷探险队所获的《诸佛要集经》(295年)、甘肃博物馆藏《道行品法句经》(368年)(图15)、上海博物馆藏《佛说维诘经卷》(393年)分析,晋末时佛教写经为楷书,此时该类书体仍然保留隶书痕迹。其横画、捺画等收笔处,常以帶波挑的隶书之燕尾式结束。为了书写便捷,起笔处往往较为简单,直接以尖锋入笔,形成左轻右重的三角形笔画形态,收笔重按处非常肥厚,笔画粗细对比强烈,在结构上通常左高右低,左轻右重,这种形态与我们书写时习惯从左上向右下行笔的生理习性是有内在联系的。此外,魏晋南北朝时期,书写工具毛笔笔锋短促劲健,因此书写提按非常明显,尤其捺画格外肥厚。

从《诸佛要集经》(295年)到《佛说欢普贤经》(483年)(图16)、《大般涅槃经第十一卷》(506年)、《华严经卷第十四》(513年)、《出家人受菩萨戒》(519年),再到《摩诃摩耶经卷》(586年),期间近三百年的时间,这些佛教墨迹书写经卷几乎没有太大变化,而南北两朝的职业经生的书写风格也似乎没有什么差异。华人德先生在其《六朝写经体——兼及“兰亭论辩”》一文中详实地阐述了这种经派书法形成的原因:“僧尼、经生和信众在抄经时,须依照旧本体式抄写,不羼入己意。这样,魏晋时的写经书体就一直沿袭下来,变化很小。十六国、北朝时大量新译的佛经律论也都是用写经书体缮写。北朝后期,写经的书体虽然隶书笔意愈来愈少,但是仍保持其沉雄厚重的体式。南北方由于佛教传播和流通环境较为宽松,故南北写经书风差异很小,后人称这种特殊的书体为‘六朝写经体’”。北朝时期,刻经盛行,镌刻的版本以经生们日日传抄、诵读的佛教写经为蓝本,故而使其石刻经文书风与写经如出一辙,我们将这类书、刻佛教经文的楷书作品统归为经派书法。

图15 道行品法句经

图16 佛说欢普贤经

另外,在北朝山东佛教楷书书法作品中有众多书刻随意的作品,它们主要为造像题记。由于所书作品功用的日常化、政治色彩的平淡化、书者态度的放松随意化、工匠刊刻的粗率简洁化等原因,使得此类作品艺术风格饶有一番天趣。粗旷随意的《道待造像记》(550年)(图1)、《李稚晕造像记》(551年)、《王智晖造像记》(551年)、《王叔晖造像记》(551年)、《贾胜造像》(570年)(图2)等文字刻工随手一刀,简直的单线,随意的搭构便形成各种几何图形。此时工匠的目的是用刻刀凿石,拼凑成可识的字即可。

早期的造像基本都是出资者延请匠人来雕凿,在《夫蒙文庆造像记》(518年)中可以看到“造石像一区,割减家珍,雇良工。”但这种形式算不得买卖,随着佛教的日益壮大、商业的的发展,佛像也被当成一种商品,刻好之后等待人们“认捐”供养,有人出钱了才根据出资者的要求饰彩贴金、刻上题记。现在出土的有些佛像就有很多已在佛座之下打好界格而没有铭文的现象,甚至在一些石窟造像的旁边也留有打磨好的空白石面。同样的现象也存在于写经中,有的卷子正文写的得十分认真而题记的内容却写得十分随意。这主要是因为抄经时有范本可依,并且面对佛家经典时书者不敢懈怠的缘故。这样的书写心态正如佛像与其题记,佛像精炼美观,发愿题记随意拙朴。

大多数造像题记任情恣肆、伸放自由、自然洒脱,它们或墨书,或题刻,均以文字记录为目的,重在书写的实用性。造像题记文字的实用性主要表现在两个方面:“一是作为语言符号应用于记录时,要求汉字一步步简化。另一是作为语言符号书写时,要求把字的笔画写得方便、快捷、通俗、易识,直截了当,交待清晰。既不苟同于费时费墨过分讲究美观化、艺术化的笔画,还须避免一味的快捷而把字写得潦草难识”。依据这样的特点,佛教题记文字笔画简捷随意、朴实无华,文字或大或小,字数有多有少,书刻有简有繁,呈现丰富各异的艺术形式。

三、北朝山东佛教书法分期

梳理整个北朝山东寺院书法艺术类型及表现形式,在纷繁复杂的环境中,其发展是有规可循的。它们随着时间的发展,其书法艺术具有明显的阶段差异,具体可分为如下三个时期:

第一期:西秦建弘元年(420年)到北魏孝文帝太和改制(493年)前。本期由于此时佛教东渐,初入中土,书刻经文以宣扬佛法、祈福攘灾、积善修功为目的。山东佛教书法艺术尚保留汉魏遗风,隶书意味尤为浓重。各类资料使用了不同书写笔法,它们笔画欹侧,蕴含汉魏隶意,始终保持结构宽博,空间疏朗的结构特点。书法结体扁平、翻挑分明、笔画起、收笔处加强波挑的装饰,具有浓厚的隶书古典华媚效果。这与碑版书法相对滞后的传统有直接关系,例如楷书早在魏晋时在日常实用书体中既已成熟,而它在二百多年后才正式使用于南朝碑刻中。此时这种非隶非楷的书体是碑刻在隶、楷并存影响下,复古选择的结果。

第二期:北魏孝文帝太和改制(493年)至北魏末年。本阶段山东佛教书法刻经书写主要用魏书,这一点与北魏、东魏书坛的作品构成状况完全吻合。刻经用魏书书写的作品,皆体势平稳,笔画峻美。此时很少见到典型隶书,曲阜胜果寺《金刚经》碑虽称隶书,但书风方整,笔画峻厚,也是受了同期魏书的很大影响,隶风已不典型。当魏孝文帝迁都之后,大力提倡汉化措施,发展教育,任用汉人,其中不乏书法大家。北朝碑刻的书写者有不少当时的书法名家,但大多是一般文士。南方有着深厚的书学传统,楷书风格趋于秀美,北朝社会较为动荡,且多为少数民族,汉文化素质不高,书风较为粗率。楷书用笔、结构此时仍然没有完全定型,民间书法风格的多样化给楷书的发展提供了各种可能。由于造像记刻于天然石壁,所以造像记并不十分精细,书者通常会寻求一种更便于书写、方便镌刻的方式,这样一来右上倾斜的笔画出现了。“真书取代隶书符合文字演化的规律和书写的生理习惯。从审美上讲,虽然‘斜画’比‘平画’略显粗野,但却比‘平画’来得顺手。北魏正处在隶真刚刚变后的初期,文字在实用上的矛盾还没有马上缓和下来的时候,“斜画紧结”是其必然形成的结体特点。”

第三期:西魏、东魏、北齐、北周时期。这一时期,山东地区存有大量刻经碑,还有少量摩崖刻经、洞窟刻经。书法出现复古现象,主要表现为隶书的回归,并影响到楷书结构转向“平画宽结”。寺院书法的复古现象比世俗书法要相对彻底,其主要表现在刻经书法方面。这时造像题记出现了很多非常精美的风格,与同时期的墓志几乎没有什么区别,并且在这复古之风的影响下都出现了篆隶杂糅的风格。写经书法隶意减少,典雅风格相对固定。横画的倾斜一开始主要出现在造像题记中,后来形成一股风气,大量墓志铭也用这种书体,人们心目中认为最传统最正式的铭石书应是隶书,真书取代隶书被认为是古法丧尽,对“斜画紧结”的楷书认为还是偏于粗野了,这时隶书便大量复出。

从北朝山东佛教刻经作品来看,文字一个个硕大的体态外,却以轻盈的笔致和空灵的结构向后人展现着魏晋佛教的超然空灵和玄学文化的简约玄澹。这些寺院僧侣们在书写佛教经典时,他们没有选择奇崛峻锐的魏书,也没有取法任情恣肆的行书,而是钟情于包含古意的隶书。他们在体势开张的隶书基础上,将简约含蓄的篆书线条作为其笔画表达,并兼容楷书提按的书写节奏,形成一种兼容篆、隶、楷的杂糅书体艺术形式。铁山《石颂》中就赞其艺术为“精跨羲(王羲之)、诞(韦诞),妙越英(张伯英)、繇(锺繇)”。另外,北朝山东佛教摩崖刻经字大如斗,历来被称为“大字鼻祖”“榜书之宗”。杨守敬在其《平碑记》曰:“擘窠大字,此为极则。”康有为则在《广艺舟双辑》赞:“经石峪为榜书之宗”。他解释榜书曰:“作之与小字不同,自古为难。其难有五:一曰执笔不同,二曰运管不习,三曰立身骤变,四曰临仿难周,五曰笔毫难精。有是五者,虽有能书之人,熟精碑法,骤作榜书,多失故步,盖其势也。”

综上所述,北朝山东佛教书法是中国书法发展史上一朵独特的奇葩,她具有特殊的书写字体、章法布局及丰富多彩的表现形式,同时也与世俗书写具有某些相似性。她将书刻、僧俗因素交织在一起,呈现多样、鲜明、复杂的佛教书法艺术特征。

注释:

①45所寺院分别为:朗公寺、丹岭寺、前开元寺、畦蛮寺、灵岩寺、静默寺、谷山寺、衔草寺、五峰山寺院、黑峪寺院、石佛寺、东阿寺、龙泉寺、洪顶山寺院、司里山寺院、前弥陀院、崇梵寺、云门寺、海檀寺、白佛山寺院、光化寺、云台寺、四禅寺、岱岳寺、法林寺、建崇寺、天封寺、峄山寺院、法兴寺、前观音寺、冈山东寺院、晚照寺、胜果寺、天明寺、建兴寺、瑕丘尼寺、普乐寺、慈云寺、普照寺、崇觉寺、白石寺、石窟寺、龙华寺、石佛寺、亿城寺。

②这几处均选刻《文殊般若波罗蜜经》:“文殊师利白佛言,世尊,何故名般若波罗蜜。佛言般若波罗蜜无边、无际、无名、无相、非思量,无归依、无洲渚、无犯、无福,无晦、无明,如法界,无有分齐,亦无限数,是名般若波罗蜜,亦名菩萨摩诃萨行处。非行非不行处,悉入一乘,名非行处。何以故,无念、无作故。”

[1]赖非.山东北朝佛教摩崖刻经调查与研究[M].北京:科学出版社,2007.

[2]施安昌.“北凉体”析——探讨书法的地方体[A].善本碑帖论集[C].北京:紫禁城出版社,2002.

[3]华人德.华人德书学文集[M].北京:荣宝斋出版社,2008.

[4]刘涛.中国书法史·魏晋南北朝卷[M].南京:江苏教育出版社,2002.

[5]赖非.书法类型学的初步实践[M].深圳:深圳金屋出版公司,2003.

[6]王学仲.碑·帖·经书分三派论[A].历史文脉篇/二十世纪书法研究丛书[C].上海:上海书画出版社,2008.

[7]赖非.书法环境-类型学——书法史的理论与方法[M].北京:文物出版社,2003.

[8]赖非.“斜画紧结”与“平画宽结”是北朝书法的两个阶段[A].中日书法史论研究讨论会论文集[C].北京:文物出版社,1994.

(责任编辑:胡安波)

Shandong Buddhist calligraphy of the northern dynasty is an important regional writing style in the history of Chinese calligraphy, which has a unique form, composition layout and colorful manifestations, and presents diverse, distinctive, complex characteristics of the Buddhist calligraphy art. The paper introduces the era, geographical features of the writing art of the existing Shandong Buddhist calligraphy of the northern dynasty from the aspects of remains, classification, and staging.

the northern dynasty; Shandong; Buddhist calligraphy; remain; classification; staging

2014-10-21

杨子墨(1983-),女,山东济南人,硕士,淄博师范高等专科学校讲师,主要从事中国古代石刻书法艺术研究。

注:本文为淄博师范高等专科学校2012年校级课题“北朝山东寺院书法艺术”的阶段性研究成果。

G615

A

(2015)02-0062-09