清代羌区的学校教育与科举考试

段红云,罗尔波

(云南大学 人文学院,云南 昆明650091)

近百年来,学界围绕羌族展开了热烈讨论,尤其在顾颉刚、马长寿、李绍明等一大批著名学者参与后,羌族研究几成显学。此前的羌族研究,主要集中在羌族的源流与迁徙,以及基于民族调查所作的研究,但对处在从古羌人向现代羌族转变关键时期的明清羌人,除通史研究涉及外,鲜有专门研究。①参考耿静:《羌族研究综述》,《贵州民族研究》2004年第3期,第173-176页;常倩:《近百年来羌族史研究综述》,《贵州民族研究》2009年第3期,第112-116页。根据上述两篇“综述”及笔者的相关阅读,认为学界对早期羌族的研究集中在宋代以前,探讨羌族的源流和迁徙比较多;其后,学界的羌族研究一般是基于田野调查所作的民族研究,明清羌人在一定程度上成为研究的薄弱点。这一时期羌人的地理分布、民族关系、社会文化变迁等多个方面都需要作深入探讨。本文旨在探求清代羌族地区学校教育和科举取士的施行情况,简析科举发展的原因,并探讨学校教育及科举取士的施行对建构羌人的汉文化认同和国家认同的作用。

一、清代羌区的学校教育

羌区,即羌族地区,这由羌人的地理分布决定。学界对羌人迁徙和分布的研究主要断限在两宋以前,很少涉及明清羌人的地理分布。诚如陈泛舟所见:“川西北高原各民族的居住地区,经过唐代的变化,宋元时期相对稳定,迨至明时基本上固定下来”[1],羌人在宋元以后少有迁徙,分布范围在明清已基本定型,此间虽有一定规模的迁徙和流动,但并不影响整体的格局。本文所探讨的羌区,主要指今天四川省阿坝州的茂县、汶川县、理县、黑水县、松潘县,绵阳市的北川县等羌族聚居地区[2]。清代,这一区域在行政区划上属于茂州直隶州(今茂县、汶川县)、理番直隶厅(今理县)、松潘直隶厅(今黑水县、松潘县)和龙安府的石泉县(今北川县)。②依据谭其骧:《中国历史地图集》(精装本)第八册《四川》,北京:中国地图出版社,1996年,第39-40页。

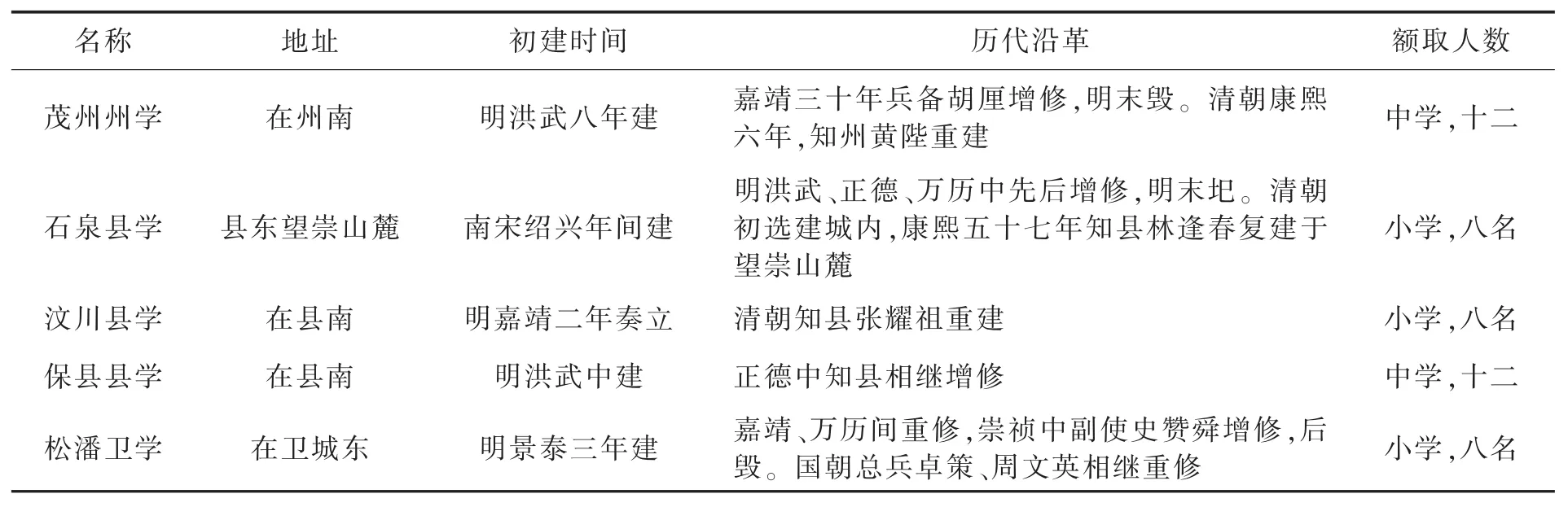

1.府州县学

川西北羌区的教育发展很早,在唐宪宗元和时就有中进士的记载[3],至宋代有了进一步发展,不仅有谢方叔于南宋嘉定时中进士[4],而且石泉县在绍兴年间建立起羌区的第一个官学,表明在唐宋对羌区实行羁縻统治时,学校教育也随之初步建立,并且水平不低。明清政府在加强对羌区的政治统治时,都比较注重发挥学校教育的教化功能,尤其是清代改土归流以后,清政府在羌区建立起了健全的学校教育体系,基本覆盖了羌区民众,使学校教育达到了封建时期的顶峰。总的来说,明代在羌区各州县建立起官学,并有少数社学,清代在此基础上发展了书院、义学,学校类型较明代更加齐全,表1是关于清代羌区地方官学的基本信息:①资料来源于黄廷桂等修:《四川通志》卷五《学校》,第111-133页。

表1

上表显示,清代羌区中除理番厅外均设立官学。事实上,“嘉庆六年,以茂州属之保县入之(理番厅)”[5],填补了理番厅不设官学的空白。可见,从宋代建立石泉官学开始,官学就在羌区不断发展,在明代已经基本覆盖羌区各州县。官学的建立,与政府统治、建制沿革乃至战争息息相关。石泉是羌区东部最近汉区的一个县,中央政府的直接统治最先覆盖,因此也最早建立官学。除石泉官学建于南宋外,羌区各州县官学均于明代建立。从上表也能看出,明代无论是文官抑或武将,也不论官职大小,历届官员都曾增修官学,这反映明代重视少数民族地区的教育建设,并打下了清代羌区官学教育大发展的坚实基础。由于明清两代羌民“叛服无常”以及明末战争的影响,羌区的官学教育也因此数度兴废,呈现出毁而复兴的特征。上表所列的五处官学都曾被毁,茂州州学、石泉县学和松潘卫学不止一次地进行重修,这种屡毁屡修,并在原来基础上的增修都表明了明清羌区官学的发展。

与官学紧密相关的是学额及教员的分配。清代前期,羌区官学的学额是比较多的,但在中期以后,羌区的学额普遍减少。民国《松潘县志·学校》载:“清学额,清初原额八名,廪增各二十名,二年一贡;乾隆二十八年,裁学二名,廪增各五名,归资州;六十年裁学二名,廪增各三名,归秀山,额进四名,廪增十二名,三年一贡。”[6]经过乾隆朝的两次裁减,官学的名额从八名减到了四名,廪增也从二十名减到了十二名。另有道光《茂州志·学校》载:“原设学正训导二员,额取学十二名,武生六名,廪增各三十名,乾隆三十年裁学四名,廪增各十名拨归眉绵资等州。乾隆六十年,复裁学二名,廪增各三名,拨归秀山县,嘉庆七年裁训导一缺归绥定府,现额学岁科文生各六名,武生六名,贡缺原系三年两贡,道光七年裁去廪生一名增生一名,改为三年一贡,今廪增各十六名。”[7]茂州州学裁减训导一人、裁学六名、裁廪增十四名,裁减的人数是比较多的,已经接近一个较小县学的学额,并且贡生从两年一贡或三年两贡均改为三年一贡,与增修学宫的现象相反,羌区官学的学员规模在清中后期有一定程度缩小。

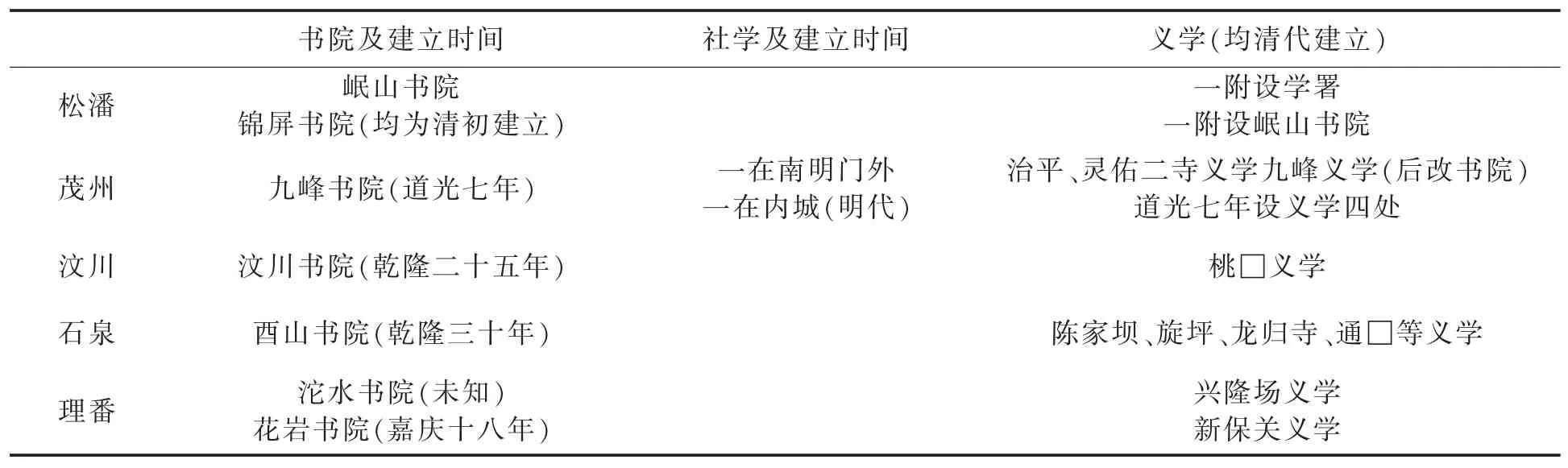

2.书院、社学与义学

明清两朝制驭羌民的策略有不同侧重,明代更加强调对羌区实行严酷的军事管制,如民国《松潘县志》所载:“国朝(明)制驭羌番……夫畏焉而思齐,则可;苟若小人之无忌惮也,人之言弗我恕。”[8]明代注重武力的威服,清代则更加重视发挥学校的教化作用,正如民国《松潘县志》载《重修鼓楼岷山书院碑》所言:“居民汉少于夷,俗好争斗,非善教以移之,殆不足平嚣凌之气也。”[9]制驭策略的不同也反映在明清教育的差异上,一是明代虽然将官学普及至羌区,但书院和义学则基本在清代才发展至完备(见表2);二是在官府主导的社会教化内容上侧重不同,明代重视宣扬在剿平羌乱中牺牲军人的忠义,清代更加重视宣扬社会各阶层的节孝品德。据笔者粗略统计,明清羌区各州县书院、社学、义学一览如下:①资料来源于民国《松潘县志》、道光《茂州志》、民国《汶川县志》、《直隶理番厅志》,《中国地方志集成·四川府县志辑66》,成都:巴蜀书社,1992;另有赵德林修:道光《石泉县志》,道光十四年刻本影印本。“羌区明清两代录用人才表”也是依据以上资料。

表2

书院是地方官学的重要补充,表2所列的羌区书院(沱水书院未知)基本建于清代,并且基本覆盖了整个羌区州县,松潘厅和理番厅的书院甚至有两所之多,这在明代是没有的。在清代后期官学质量整体下滑,以及羌区官学学额减少的情况下,书院的兴建能够在一定程度上弥补官学教育的不足。羌区社学在清代几乎是停滞的,虽然清政府规定“社学,乡置一区,择文行优者充社师,免其差徭,量给廪饩。凡近乡子弟十二岁以上令入学”[10],但从目前搜集的资料来看,只见明代茂州有社学两处。另据张学强的考察,甘青川滇藏区,在雍正、乾隆、道光、同治和光绪年间,社学仅有五所[11]。可见这一政策未能在羌区广泛实行。清代义学在羌区的发展最引人注目,一是数量多,在茂州有记载的就达七处之多,如此有利于增加受教育的人数;二是义学突破了地方官学和书院主要设置在治所的局限,它的分布范围更广,在偏僻地方设立义学易于贫苦学子接受教育,从羌区羌汉分布来看,羌民一般居住在偏僻处,这实际上是给予了羌民接受教育更大的方便。因此,我们可以得出这样的结论:清代羌区的教育体系较明代更加健全,学校数量更多,覆盖面更广,在羌区发挥的教化作用也较明代更大。

二、清代羌区的科举取士

1.科举发展的原因

最为重要的是,作为学校教育起步晚、起点低的羌区,科举的发展得到了政府政策上的照顾。明清两代为了协调学校与科举的关系,将学校教育与科举考试整合为一条龙,使学校科举化、科举学校化[12],科举的发展与学校的建设密切相关。到了清代,羌区各州县已基本建立起完备的学校教育体系,这为羌区科举的发展打下了坚实基础。清政府将地方官学分为大中小三等,各有录取名额。由于羌区的文化发展相对滞后,划定统一的入学名额使得羌区的录取比例相较文化发达的地方更大,入学难度也更低。羌区的州县中,又以保县为“中学”,额取十二名,在县学中算人数较多的,这无疑是对羌区的政策倾斜,鼓励更多的羌民进入到学校教育。除此之外,羌区的学额并非一成不变,也视情况有所增加。例如《松潘县志·学校》记载:“光绪二年以南坪柴门关改土归流,增学一名,额进五名,廪增名额仍旧。”[13]由于清代改土归流的进行,新编入清代版籍的羌民数量增多,往往会增加官学学额,鼓励这部分羌民接受教育和参加科考,并以此保障他们的权利。

羌区社会各阶层普遍重视教育,这也是促进科举取得长足发展的又一重要原因。如松潘同知路瑄“书院月课亲临考试,随即批改,每召文人讲论治边策以兴学为根本,其他武备商业亦谓非学问不能成功,由是县中文化溥及,风俗一变,土民均知读书之益”[14],“教育”是地方官吏考课的一项重要内容,历届官员都从增修学宫、整顿官学、发展书院等方面切实推进羌区教育的发展;此外,士绅也是教育发展的积极推动者。松潘沙瑞庆“改修书院,设立城乡各义学,培植后进”[15];汶川孟其敏、高从孔等,“因汶学试童稀少,且乏斧资,劝邑中士民有力者共捐银千余金,买本县尤溪山地二段,岁出租银数十金,以为应试童子资助云”[16];除经济上的资助外,另有一部分通书识字之人投身于教育一线,诲民无倦,如《松潘县志》就记载:“孙澍博识经史,设学课程,至老不倦”;“范仰设学训徒,三十余年不倦”;“范敏教读终身”;“安有志有子三人,入邑庠设学课徒,至老不倦”;“赵如鸿设学课徒,从游者多成名。”[17]他们不仅充实了学校的教育力量,有的还设以私塾,丰富了羌区的教育形式,客观上也使更多人受到了良好的教育,推动了儒学在羌区的传播。学校教育得到质和量的提高,科举发展自然水到渠成。

此外,地方政府还特别注意将羌民纳入教育体系,并且保障羌民受教育和参加科举考试的利益。据《保县志·学校》载,四川学政隋人鹏奏称:“川属茂州羌民久列版图,载粮入册,与齐民无异。应照湖南贵州之例,准其与汉民一体应试,卷面不必分别汉羌,取额不必加增,一体凭文去取”[18]。此举给予了茂州羌民参与科举考试的权利,也给予了羌人参与国家政治的机会。不仅如此,清政府还注重从制度层面上保障这种权利,这主要表现在打击“冒籍”的不法行为上。如前所述,羌区官学的入学难度较汉区更低,于是常有外州县人寄籍入考,侵夺名额。嘉庆元年,汶川知县丁葵籀议立章程,非土著不得应试,永以为例。于明伦堂建亭立碑纪事:“伏查汶川境内土瘠民稀,弟子虽有秀良,总因地方苦寒,以至父兄无力教读。今数十年来,附近州县之人,窃视童试寥寥,心存觊觎,或认汶川同姓为一宗,或置买些微山场,称为载粮民籍。请嗣后非土著人民即有分厘微粮并冒认本籍同姓为宗其实系居他县各有本籍可归者,一概不准应试,以杜冒滥岐考。”[19]正是在这些有利政策的支持和士民官绅的推动下,羌区的教育和科举才达到了封建社会的顶峰,并且明确将羌民纳入了官学-科举体系,培养了一批羌族知识分子和政治人才。

2.羌区的科举情况及人才录用

学校教育的发展直接促进了科举的发展,表现为清代羌区考取功名者人数和政府录用羌区人才的数量急剧上升。据笔者不完全统计,羌区明清两代录用人才如表3所示:

清代的科举考试继承明制,“三年大比,试诸生于直省,曰乡试,中试者为举人。次年试举人于京师,曰会试,中式者为贡士。天子亲策于廷,曰殿试,名第分一、二、三甲”[20]。据表3统计,明代羌区共产生文进士5名,文举人15名;清代共产生文进士1名,文举人44名。虽然清代文进士比明代少,但是总人数却是明代的一倍,这反映了清代更加健全的学校教育体系所取得的成绩。从武科来看,清代共有105人,明代共4人,清代武科人数与明代比是占绝对多数的,这主要归结于明代对羌区的征伐更多,不可能任用更多羌区民众为武员;将清代文科武科作比较,发现武科105人、文科45名,从总的数量上武科多于文科,从功名层次上看,武进士5人,文进士1人,也是武科占优。这也体现了羌区文化教育相对滞后,羌民更加尚武的现实状态,正如《松潘县志》所载:(羌区)武员迭著丰功而文人则鲜留姓字于史册。[21]

岁贡、恩贡和拔贡是官学生员的出路之一。“岁贡”是在府州县学年深日久而屡试不第的生员,凭借年资被送入国子监读书,一般府学岁一人,州学三岁二人,县学二岁一人;“恩贡”是在国家有庆典或登极诏书时,以当贡者充之,以本年正贡作恩贡,次贡作岁贡;“拔贡”又称选贡,选直省府学二人,州、县学各一人,雍正时规定六年选拔一次[22]。清代羌区的官学生员多数以此为出路,上表贡生人数非整个清代的人数,已有412人,占到清代录用总人数(562人)的73%。贡生一般都任教职,清代规定“五贡就职,学政会同巡抚验看,咨部依科分名次、年分先后,恩、拔、副贡以教谕选用,岁贡以训导选用”[23],任职地点一般在省内。各级官学教官中,府学设教授、州学设学正、县学设教谕,各为一人,皆设训导为辅佐[24]。清代羌区贡生中以岁贡为最多,达到289人,即这些贡生大多充任训导,进入各府州县学;另有一部分恩贡、拔贡充任教谕,进入各县县学。另外笔者据地方志统计,清代羌区的举人亦大多数充任教谕,少数人充任知县。清代羌区的多数士子担任的官职虽然不大,但因此走进仕途,改变了自身及家庭的命运,也推动更多羌人接受学校教育,扩大儒学在羌区的影响。

三、清代学校教育和科举考试对羌区汉文化认同、国家认同的建构作用

学校的儒学教育,本质上是一种“认同”教育,在羌区发展学校教育和科举考试是清政府进一步加强对羌族地区政治和文化统治,实施国家认同体系建设的重要内容,对推进羌族地区与内地政治、文化等方面的一体化进程,促进民族文化交融等方面产生了积极的影响。

首先,学校教育和科举考试推进了羌族地区的汉文化认同。清代的学校教育和科举考试,以其教化功能对羌族地区社会文化风气产生了导向作用,能够破除民族地区落后的风俗习惯并传播儒家礼仪文明,以此构建起羌民的汉文化认同。羌民丧葬习俗和姓氏姓名在清代的汉化过程最能体现羌民的汉文化认同。羌人的火葬习俗由来已久,是羌族文化的重要组成部分,但在清代,已有不少羌民受汉文化影响自发地改火葬为土葬。在嘉庆二十二年,茂州属静州土司法从武母死,不用火葬,而“敛用棺槨,筑坟以葬,悉如华制,人羡其善变”[25]。另有光绪三年的“水草坪巡检司祖茔墓碑”记载了土司“从今禁享火葬,且选血(穴)墓”[26]的丧葬变革,他们在汉文化的影响下,认为火葬非孝悌之道。从火葬到土葬,无疑是羌民产生汉文化认同后作出的选择,另外,羌民改用汉姓也能体现这一点。羌民改用汉姓在明代已有记载,万历时白草等羌二十八寨“俱愿各换姓名”,巡抚王延赡称:“威茂诸羌,愿为编氓者有之矣,而变异番姓则前所未闻;愿贡方物者有之矣,而以习汉化至今始见。”[27]这种改用汉姓的行为在清代更加普遍,清乾隆三十二年理县龙溪乡龙溪寨的火坟碑及迴龙寺的钟铭记载有“毛耳志、何必志、勉伍志、何我勺、男不勺、罗志保、倮寿保”等房名,后来以房名的第一个字作为汉姓[28]。立于嘉庆十三年的《世代宗枝》碑则说:“凡我本族,身居山地,未有定姓名。从来水有源头,木有根枝,天下人各有宗支,其姓不同,遵依五伦。我等会同一处,商议言定:派行尊卑上下,勿得紊乱,依字取名……”[29]羌民不仅改从汉姓,而且以此确定宗族关系,并按照汉族习俗取名。这些事例充分反映了清代羌民的汉文化认同。此外,从地方志记载的“按近来番夷归州日久,饮食服物冠婚丧祭,与汉民等矣”[30];“按汶邑有民族三,曰汉曰羌曰土,土民汉化甚深,迄今仅一二喇嘛能识藏文,少数土著偈能操土语,余均操汉语书汉字,其他可知”[31];“九枯,系番种,杂汉习,讳言夷籍”[32]等内容来看,通过学校教育的普及和科举考试的发展,使汉文化进一步深入到羌族地区,推进了羌族地区和中原内地在文化上的一体化进程。

其次,学校教育和科举考试在羌区的实践,能够促进羌民对大一统王朝的政治认同,达到建构羌人国家认同的目的。从“设汉文学堂,通语言文字,久而自化”[33]的文化认同到“必湔减其言语,消融其界限,混合其种族;必普及教育,相与同化,而为一体之国民”[34]的国家认同,终清一代,政府都在积极发挥学校教育和科举考试的“认同”作用。道光六年,茂州所辖大姓、小姓、松坪等土百户声称“久沐天朝声教,言语服饰与汉民相同,亦多读书识字之人,是以一心向化,愿作盛世良民”[35],羌民“久沐声教”而要求成为清政府编户,在联系上文提到的“九枯番种,讳言夷籍”,可知羌民在清政府教化下,建构起了对清政府的国家认同,并希望政府给予“编户”身份,成为清政府统治下的一员。他们通过要求“编户”身份、“讳言夷籍”表达了自己的国家认同心理。历史上,在民族地区与中央政权的互动过程中,凡是中央王朝对民族地区保持有强大的政治统治力和文化上感召力的时期,民族地区就会表现出对中央王朝强大的向心力和凝聚力。清政府即通过政治统治和文化教育,实现了建构羌族国家认同的目的。虽然羌族是一支历史悠久的民族,它有自身的宗教信仰、民俗习惯、生产生活方式,也拥有一套自己的民族教育,并通过“民间故事”“历史史诗”和宗教信仰传递羌族的历史记忆和根基性情感,以此构建羌族的民族认同,但总的来说,经过明清的教育和科举的发展,基本建立起羌族的汉文化认同和国家认同。

[1]陈泛舟.试论明代对川西北民族地区的政策[J].西南民族学院学报(社会科学版),1986,(1).

[2]杨圣敏.中国民族志[M].北京:中央民族大学出版社,2008.259.

[3][16][19]《阿坝州文库》编委会编.阿坝州文库.汶志纪略:嘉庆[M].成都:四川民族出版社,2013.75,39,65.

[4][18]《阿坝州文库》编委会编.阿坝州文库.保县志:乾隆[M].成都:四川民族出版社,2013.70,177-178.

[5][10][20][22][23][24]赵尔巽.清史稿[M].北京:中华书局,1976.2238-2239,3119,3147,3104-3005,3108,3115.

[6][7][9][13][14][15][17][30][31][32][33][34][35]中国地方志集成·四川府县志辑66[M].成都:巴蜀书社,1992.2238-2239,342,292,3119,84,209,232,177-178,35,555,228-232,164,249.

[8][21][26]何永斌.西川羌族特殊载体档案史料研究[M].成都:巴蜀书社,2009.28,283,223.

[11]张学强.明清多元文化教育研究[M].北京:民族出版社,2006.259.

[12]刘海峰.科举学导论[M].武汉:华中师范大学出版社,2005.174.

[25][27][28][29]冉光荣,李绍明,周锡银.羌族史[M].成都:四川民族出版社,1985.264,264,338,264.