全球治理中非政府组织“战略三角”问责模式研究

文 (广东财经大学,广东广州 510320)

冷战结束后,随着世界政治经济格局的调整以及科技与信息革命的催化,全球一体化趋势渐趋明朗。在此过程中,诸如国际恐怖主义、环境保护等国际性问题日益凸显,这都促进了全球治理的兴起。另一方面,非政府组织(Non-governmental Organizations,NGOs)由于其跨国性、非营利性等特殊属性,成为了全球治理中必不可少的一个行为主体,发挥着不可替代的重要作用。那么,在全球治理的语境下,如何提高非政府组织的责任性,使其更好地担负责任,就是本文所欲探讨的一个问题。

一、非政府组织:全球治理的重要主体

随着全球化进程的深入发展以及全球性问题的日益增多,全球治理已经从一种理论设想转变成了一个极其紧迫的实践问题,受到了世界范围内的广泛关注,并吸引了众多学者的参与。对何谓“全球治理”有多种解释,有学者认为,“全球治理反映这样一种观念:各国政府并不完全垄断一切合法的权力。政府之外的社会上还有一些其他机构和单位负责维持秩序,参加经济和社会调节。各国政府不再垄断指挥和仲裁的政治职能。现在行使这些职能的是多种多样的政府性和非政府性组织、私人企业和社会团体,它们结合在一起构成本国的和国际的某种政治、经济和社会的调节形式”。[1]

全球治理是一个多元主体在不同领域内的不同层面上共同行动的网络与过程。就全球治理的行为体来说,诚如上述概念所言,早已突破了国家这个单一主体的限制。联合国全球治理委员会指出,“治理在世界层次上一直被主要视为政府间的关系,如今则必须看到它与非政府组织、各种公民运动、跨国公司和世界资本市场有关”。奥兰·杨认为,“政府已不能满足治理的日益增多的需要,因此有必要鼓励其他非政府机构协作”。[2]詹姆斯·N·罗西瑙也认为在全球治理的空间向度上,权威应该从国家与政府层面向亚国家、跨国、非政府层面转移。[3]所以,我们可以将全球治理主体归为两大类:一类是与主权国家相联系的,包括主权国家、由主权国家参与的国际组织等;另一类就是非国家行为体,包括非政府组织、跨国公司、公民社会企业等。

在全球化的条件下,非政府组织越来越多地参与全球治理。近30年来,非政府组织在公共和国际事务中都表现得非常活跃。可以说,全球化既激发了非政府组织参与全球治理的积极性,也使得这种行为具有必要性与可行性。总之,在全球治理中,国家不再是唯一的行为体,非政府组织已经异军突起,充分展示了其参与全球治理的意愿与能力,并已经在事实上发挥着重要作用。

虽然,非政府组织对于全球治理的作用显著,但也有一些局限性,主要表现在合法性和责任性方面,比如非政府组织在国际范围内的政策倡导行为是否是民主治理的进步,比如它们对制定和实施国际政策与问题解决方案的机构进行挑战时是提高还是降低了民主责任等等。

二、非政府组织问责:概念与框架

非政府组织的问责 (accountability)有狭义和广义之分。在狭义上,卡恩斯(Kearns)认为问责是指在组织科层结构中对较高权威者负有责任,或是组织内部的命令链条关系,[4]阿尔巴内塞(Albanese)认为管理者必须对上级交代自身工作范围的成果以示其负责,并且清楚地认识到自身的职责依赖于这层关系。[5]在广义上,金斯利(Kingsley)认为问责是组织满足社会需求的责任。卡恩斯进一步认为问责不仅是指正式制度中命令链条关系所定义的责任,还包括公众、新闻媒体、同行、捐助者以及其他的利害相关人的回应。

中国学者邓国胜也从狭义和广义层次上对我国非政府组织的问责进行了界定。他认为狭义问责“是指公共组织作为一个整体对其使用资源的流向及其效用的社会交待。”这可谓是从外部主体的角度来审查非政府组织的责任,是一种社会问责或者公共问责。广义的问责包括组织内部员工对管理人员的问责交待、管理人员对职能部门或项目负责人的问责交待、职能部门或项目负责人对执行负责人的问责交待;也包括执行负责人对董事会的问责交待、董事会对相关利益群体的问责交待。[6]

综上可知,非政府组织问责是指对非政府组织及其成员的行为与后果追究责任的活动、过程以及相关制度安排。其实质是通过各种形式的责任约束,限制和规范非政府组织及其成员的行为,保证非政府组织始终忠于对公共利益的追求与实现。

根据上述对非政府组织问责概念的剖析,可以得知问责其实是问责主体与对象之间的一种关系。在这一关系中,被问责对象通过报告机制产生的信息成为问责的主要依据,问责主体以此要求被问责对象进行相关说明,即令其肩负说明性问责,或者针对无法说明的问题进行解释,从而承担解释性问责。

在非政府组织的问责模式中,“向谁负责”(to whom)与“因何而负责”(for what)的问题至关重要。众多学者基于不同的侧重点都提出了他们自己对非政府问责框架的设计构想,但是对上述两个问题的解答始终处于各模式的核心位置。国际人道主义问责合作机构直接以问题为导向设计了一个问责框架:谁来问责?对谁问责?问责什么?如何问责?为了什么结果?联合国在一份关于非政府组织问责的报告中同样以前四个问题为要点来构建其问责框架。

问责主体与问责对象。非政府组织在国际社会中日益增加的重要性与影响力使其受到了来自多方主体的审查以及问责要求。捐赠者希望非政府组织能对他们所资助的项目的效率、后果以及完整性而负责。受益人则要求非政府组织根据当地实际情况来调整其项目而非一味强加自身偏爱或优先的项目。内部员工期望他们的贡献能被组织所认可,并且能够借此促进组织的学习与完善。那些与非政府组织在实现国内与国际目标过程中并肩努力的合作伙伴们也提出了要求,希望非政府组织能够信守构建合作伙伴关系时许下的承诺。潜在的服务对象也希望非政府组织能够公开项目的相关信息,以便判断自己是否可享受其服务以及如何获得等等。甚至那些被非政府组织所反对的群体,也希望知道非政府组织对谁负责,代表谁在说话,以便评估非政府组织提出来的反对要求的力量大小以及合法性程度。作为外部管制者的政府来讲,更是对非政府组织提出了财务、治理、项目等方面的明确要求。除此以外,还有众多的第三方监督者,例如看门狗或者行业保护组织等,都对非政府组织提出了问责要求,希望能够提高该部门的透明度和诚信度。当然,媒体对非政府组织的形象与公信力都有着重要影响,它也是理所当然的一个问责主体。最近,联合国在其发布的一份报告中说到,为了提升全球范围内的民主程度,对于活跃在国际范围内的非政府组织特别是倡导型组织而言,更应对下述三类对象负起责任:①那些受其决策或行为影响的人群;②处于权力弱势端的群体;以及③同一系统中的其他组织。总之,多方利益相关者都要求非政府组织对自身的行为与活动负责。

问责内容与问责方式。非政府组织的问责内容主要集中于组织的财务、治理、项目等方面。在问责指标的设置上应该以公正为导向,聚焦于透明性、资源的有效利用或绩效评估。此外,诸如透明的信息公开、规范的财务、合乎伦理的募款、良好的治理、坚持使命和绩效等都应体现在非政府组织问责体系的设置中。但在实践层面上,“对什么负责”的问题仍是相当模糊,并且这些标准往往相互之间具有冲突性,特别是当政治因素、制度安排和组织能力、变化的使命、竞争的价值、评估战略等都要被考虑的时候。另一方面,这些因素又不得不考虑,因为它们对问责模式的设计产生了重要影响。

在非政府组织的问责体系中,问责方式主要解决如何问责的问题。方式是行为过程的空间表现形式,即构成行为过程的一个个方法和形式,如立案、调查、公布调查结果、提出处分意见、做出处分决定等。这些活动都属于问责行为的一些具体方式。当然,在非政府组织的问责方式中,并非以上述偏司法性方式为主,而是有着其他形式。非政府组织通过什么样的运作或行为方式才会被认为是承担问责的呢?对于这个问题的解决,目前存在下述几种途径:认证(例如菲律宾PCNC模式)、制定行为准则和标准(例如《国际非政府组织问责宪章》)、监控和评估、参与(例如信息的发布共享、项目的公众参与等)、评级(例如慈善领航员的四星评级系统)以及报告机制等。[7]

那种把问责当成一种道德理念的观点同样要求利益相关者们能便捷地监督非政府组织信守诺言的程度,而此种便捷性需由后者提供。有人可能会说,如果一个非政府组织提供更多关于其绩效的信息或者对利益攸关者的期望与需求更具回应性的话,则它可被视为更加负责。

显然,非政府组织对利益相关者们负责的具体结构和过程会因情境不同而有所差别。以报告程序为例,一些问责体系要求非政府组织每周都报告许多具体事件;另一些则只要求其给出一份关于财务等几个方面的年度报告,其他方面亦然。问责体系会随着时间或双方关系的变化而相应改变。

三、“战略三角”模式:非政府组织战略性问责在全球治理下的实现路径

在关于问责的委托代理理论中,问责双方被假定处于一种道德上与法律上都不对称的关系之中,因此,关注的是委托人如何让代理人对其绩效负责。在上述定式思维中,委托人而非代理人的意图应被忠实执行成为了一个应然假设。而委托人可能会忽视代理人利益的缺陷对双方关系的道德完整性以及效率都造成了威胁。代理问题在实践中的解决办法就是引入一个激励机制,保证代理人按委托人利益行事。然而,这并不能解决所有问题。

非政府组织要对许多不同的利益相关者负责,其中哪些行为体应被视为主要的问责主体或者哪一方的偏好更应被重视等这些问题尚未完全明晰。当一个人按照委托代理思维进行考虑的时候,会自然而然地认为一个非政府组织的委托方是由持续资助其活动的捐赠者组成。然而,这些捐赠者是提供资金的人,在面临作为一个道德与法律问题的问责时,他们应当能够明察非政府组织应当达成何种目标。在某种程度上,他们最类似于企业所有者,为委托代理关系的运转发布清晰的指示并监督执行情况。

但是,非政府组织是否应在道德或法律上给予其捐赠者上述特殊地位仍未明了。诸如乐施会、大赦国际等组织确实对其捐赠者做出了承诺:当募集资金时,他们将会实现特定的目标并帮助特定群体。通过做出如此承诺,这些非政府组织在合理有效地实现目标时能保证他们对捐赠者负责。只要捐赠者的目的与组织使命以及组织对特定目标群体的义务紧密相连,一切都不会有任何问题。

然而,非政府组织在实现使命的过程中做出了附加承诺。他们承诺目标群体以及受益人可以信赖他们的帮助;他们承诺合作伙伴将会信守合作项目中签订的具体协议。如此一来,非政府组织变成了对众多利益相关者负责,而非仅仅对捐赠者负责。如果所有这些不同的责任要求可以平行并列的话,那也不会有任何问题。然而,当来自不同利益主体的期望和要求无法并重时,这个非政府组织就必须决定更重视何方需求。

一方面,非政府组织对多方利益主体都担负着一定责任;另一方面,这些主体也都拥有一定权力迫使非政府组织满足其期望。因此,非政府组织经常试图平衡各种权力关系,种种事实使得非政府组织在确认谁为委托人时从来就不是一个简单的问题。根据上述分析,某个非政府组织把一方利益主体视为其委托人的选择意味着它做出了一个重要判断,即对各利益主体对组织绩效的要求做出了排序。但是,采用什么原则或标准进行排序尚且未知。

关于非政府组织的责任担负问题,有人可能会基于道德或伦理考虑而做出判断,即何方主体更值得被尊重或满足;有人则会从法律角度进行考虑,即查看法律并预测法院在解决此类争端时可能会判予何方要求以优先权;还有人可能会根据审慎原则加以判断,即考虑尊重或忽视某方需求时对组织未来生存的后果。那么,我们认为在全球治理视野下,不应把非政府组织的问责简单地视为一个抽象的、道德的和法律的问题,也不是一个谁可以被安全忽视的审慎问题,而是一个关系到组织发展的战略问题,应当要从战略管理的角度进行思考,把来自主要利益相关者的问责要求转化为组织战略的内容,然后通过战略的制定与执行来实现问责。

非政府组织的领导者必须选择接受或拒绝某个利益主体的问责要求。上述选择行为对非政府组织的使命、战略与运营都有着深远影响,因为各种问责要求是组织行动的潜在动因。如果一个非政府组织的问责结构和体系与它的使命相互配合的话,那么,各种问责要求就既不会降低它的自治性也不会改变其目标。但其中存在一个问题,就是非政府组织拒绝来自某个利益主体的问责要求后将会减少其可获得的资助。

因此,如何表述一个非政府组织的使命与战略其实在某种程度上也是一个关于构建其责任体系的重要决策。一个非政府组织能有效地用责任换得资助,即通过对某个特定利益主体的期望负责而获得来自后者的持续支持。

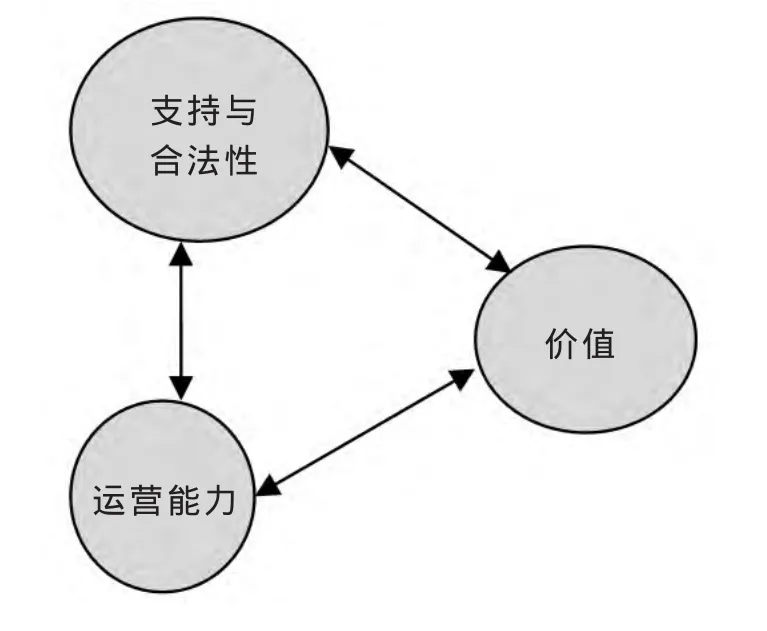

为了将非政府组织的问责与战略结合起来,在此借助于“战略三角”(strategic triangle)模型的运用。该模型不仅可以帮助非政府组织在募款与任务环境中进行准确定位,更重要的是可以使问责与战略之间的关系更为清晰。图1就是对战略三角的描述。该模型的要点在于非政府组织的领导者必须聚焦于三个关键维度,如果他们想让组织得以生存并创造社会价值,并且成功地适应不断改变的外部环境。[8]

图1 战略三角

首先,“战略三角”中的价值维度意味着非政府组织的领导者必须认清这样一个事实,即非政府组织的存在是为了实现某些公共价值。一个非政府组织可能有许多目标,例如改善贫困儿童的生活、建设农村自助组织、减少环境污染或者为维护人权而斗争等等。最重要的是它必须告知公众,它追求什么价值并决定如何去做。这种价值诉求将给组织带来一种目标感,并帮助组织去动员和维持各种资源,也才会产生对开发组织运营能力的关注。

其次,支持与合法性维度要求非政府组织的领导者为了实现其目标,必须动员一切政治的、法律的以及经济的资源。在企业界,组织的合法性与财务支持都来自顾客,他们或许购买公司产品,或许享受公司提供的服务。而在非政府领域,组织的支持与合法性是一个更加复杂的问题。

在一定程度上,“支持”在非营利部门与营利部门中都指的是同一回事:组织在运营过程中可以支配的现金流量以及物质资源。只是非政府组织的资金主要来自个体、基金会以及政府等的捐助,只有很小一部分来自使用者付款。因此,这种资金来源的依赖性给非政府组织带来了一些责任困境。

就非政府组织而言,支持与合法性主要是指各种所需资源的获得而非仅仅是资金。许多非政府组织依靠志愿者和员工在时间与精力方面的志愿贡献,还有一些则受益于包括食品、药品、设备等各种物资的捐赠。此外,非政府组织的支持与合法性也跟政治及社会的认可相关,对组织有权存在的认可,对组织在特定地域为了特定目的而运营的认可,对其他人提出要求的认可等。

最后,“战略三角”的第三个维度即运营能力使非政府组织的领导者必须关注他们完成项目并产生良好效果的能力。此处使用“运营能力”而非“组织能力”这一概念,是因为想强调非政府组织创造良好效果的能力超越了组织的界限这一事实。事实上,很多非政府组织(例如那些致力于贫困社区可持续发展的组织)必须与众多合作伙伴联合行动,共同提供相应服务。

总之,整合上述三个维度的需要使责任问题浮出水面,因为每个维度都可被视为一种责任要求。非政府组织对实现一些体现在他们对组织使命理解中的价值负责。使命可能来自于组织最初的承诺与传统,或者现任领导者的道德承诺,或者是组织当前所面临并自认为必须出力解决的紧迫问题。合法性与支持维度意味着非政府组织必须对那些或提供资源或承认其存在或允许其代言的主体负责。而运营能力维度则要求非政府组织的战略家对员工以及合作执行项目的伙伴们负责。因此,组织战略的选择可谓是非政府组织在那些它应负责任的利益主体之间的一种协商,一个成功的战略必定能够把各种问责要求紧密结合起来。

借助于“战略三角”模型,我们已经把来自各主体的问责要求转化为了非政府组织的战略内容,被清晰明确地加以表达。一方面,这为非政府组织担负责任指明了方向,有助于其重构问责体系。“战略三角”模型解决了非政府组织的问责体系中何方要求更应被重视并如何去满足的关键问题,并为其责任性评估提供了一套全面的指标体系;另一方面,这也意味着非政府组织的使命实现与问责紧密相连,它们在实现责任的同时也实现了其对使命的追求。而非政府组织使命的成功实现与良好的绩效表现将为其生存发展提供坚实的合法性基础,帮助其更好地履行职责并应对来自外部环境的各种挑战。

[1]俞可平.治理与治善[M].北京:社会科学文献出版社,2000:241.

[2]Oran R.Young.International Governance:Protecting the Environment in a Stateless Society [M].Ithaca:Cornell University Press,1994:23.

[3]俞可平.全球化:全球治理[M].北京:社会科学文献出版社,2003:56.

[4] Kearns,K.P.Managing for accountability:preserving the public trustin public and nonprofit organizations [M].San Francisco,CA:Jossey-Bass,1996:217.

[5]Albanese,R.Managing:Toward Accountability for Performance[M].Homewood: R.D.Irwin,1981:109.

[6]邓国胜.构建我国非政府组织的问责机制[J].中国行政管理, 2003(03):28-30.

[7]李勇.非政府组织问责研究[J].中国非营利评论,2010(01):45-86.

[8]L.David Brown,Mark H.Moore.Accountability,Strategy,and InternationalNongovernmentalOrganizations [J].Nonprofitand Voluntary Sector Quarterly, 2001 (30):569-587.