文化中的神话及其读解与破译——兼对当代一则神话的批判

○张卫东

(1.南京大学 外国语学院,江苏 南京 210000;2.南京航空航天大学 外国语学院,江苏 南京 211106)

“神话”(mythology)〔1〕一词源于希腊文 (mythos),原指一种虚构的叙述,包括超自然的人物、行动或事件。通常与“逻各斯”(logos)一词相对,在前苏格拉底时代,神话是较之“逻各斯”高级的话语范畴。柏拉图则否定神话高于逻各斯,他认为逻各斯才是真理,“神话”是虚假的东西。“神话”的字典意义为荒诞无据的说法。在文学中,指的是先验性的关于诸神故事的虚构叙事;在文化研究中,指一个社会共同体所公认或者被强加的关于自身历史和意义的宏大叙事或意识形态,如人们常说的政治神话和国家神话等。法国结构主义符号学家罗兰·巴尔特(Roland Barthes)(1915-1980)从认识论角度对文化中的神话进行过研究。他认为神话是一种“整体语言”(language),一种“集体表象”(collective representation)、或曰“意指形式”(signification mode)、“言语”(parole)〔2〕等。中国学者刘宗迪认为文化视阈下的神话从本体论的角度看来是“一种文化传统中世代相传的真理、智慧和历史记忆,是一种文化传统理解宇宙、历史和命运的根本依据和意义源泉,是一种文明的精神核心和宏大叙事。”〔3〕目前,学界对文化研究中的“神话”的概念并未有太多的异议,但是,对神话的表现方式、神话的基本特性、神话的破译与读解等方面有待新的挖掘。我们认为,神话是一种言语,暗含着意识形态;神话是一种交流体系,一种信息;神话也是一种意指模式(mode of signification)。神话的自然化与反政治化的特性决定了在读解和破译神话的时候,必须厘清其能指和所指关系,挖掘背后隐藏的真实意图,否则容易导致意指错误地被传播,这比非神话中的错误主张带来的后果更加严重。

一、文化中的“神话”:一种带有意识形态的符号系统

文化中的“神话”包含两个核心概念:信息和意指。由于宇宙具有无限的信息和意指性,神话因此无处不在。世上任何物体都可从无意识的存在转为传递意指的言语。比如客观世界的树经过文学描述,就成了神话,因为这种描述带有个体的意识。神话在表现方式上首先是一组话语。这组话语和语言学中话语的概念无异,但在表现方式上却大有不同。神话系统比纯语言系统更复杂。如果说语言学里的话语是初级符号系统,那么神话则是比初级符号系统多了一层嵌套系统的复杂符号。那么,两者的区别在哪呢?我们认为,区别就在于一切神话都存在意指系统,而符号可以只有初级系统。简言之,符号可以是不带有意识形态的信息载体,而神话却必须传递意识形态,用法国著名文艺理论家让·皮埃尔·韦尔南的话说就是“带有一种‘虚构’的维度”〔4〕。但是,神话学也是由语言学扩展而来,神话学也属于符号学:神话等于言语,而言语的表达方式,却可以使用非语言符号。比如一幅画、一张照片、一篇文章都可以是一种言语。在语言未诞生之前,人类就是用多种符号来进行表意。因此,神话首先是一种符号,神话系统是符号系统的一种;神话含有语言的特性,但并非所有语言都是神话。如果说符号学有关形式与结构,那么神话学侧重从外围进入,探究其意指模式,“它研究呈现为形式的观念”。〔5〕

神话系统既然属于符号学系统,那么必定遵循符号学系统的结构规则。不同的是,神话的系统层级是复合的。众所周知,结构主义符号学鼻祖索绪尔在论及符号系统的时候,提出处理“能指”与“所指”二项。其继承者罗兰·巴尔特处理的是三项:能指、所指、以及之间的关系,他把这三项归结为一体,用记号(sign)这个概念暂时指代这个整体。如:我用一束玫瑰花表示爱情。在这个意指系统中,能指为玫瑰,所指为爱情。而整体则是“被赋予激情的玫瑰”。整体含有意义,而能指是空洞的。也就是说玫瑰如果不是人类约定俗成的代表爱情的话,玫瑰花的本身只是花而已,和菊花、牡丹花等没有区别。而且,此处的玫瑰花和大千世界的其他玫瑰花有了本质的区别:其他玫瑰是空洞的能指,此处的玫瑰要传递“爱”的意指。按照索绪尔的理论,能指是听觉印象、概念、印象的连结形成的符号(如单词)之类或具体实体,与弗洛伊德的“等值厚度”概念对应。那么玫瑰花在初级系统里只具有能指的概念,它没有意义。但一旦进入神话系统,就有意义了。文学作品也是一样:单纯的文字构成能指,作者传达的主题观念构成所指,那么作品就构成了一个意指系统,一个神话。此处我们看见,文字层面构成第一系统,意指层面构成第二系统。神话文本系统是一个特殊的系统,因为它是根据在它之前的符号学链而建立的:它是个次生的符号学系统。在初级系统里的符号(即概念和印象的结合)在次级系统里变成单一的能指。因此,一切言语的表现方式(狭义的话语、照片、绘画、广告、仪式、物品等)在神话系统里面,都被利用作为能指,归结为一种意指功能。

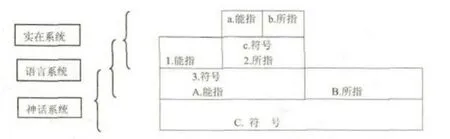

索绪尔对符号系统所作的能指与所指的二元区分在丹麦语符学家叶尔姆斯列夫那里归结为表达面与内容面的结合(ERC)。罗兰·巴尔特发展了另外一对二元区分:直指与涵指。这对用来分析神话的系统概念具有至关重要的作用。在复杂的嵌套系统中,ERC构成的初级系统既可以成为次级系统的能指,也可以成为次级系统的所指。前者巴尔特称之为涵指系统,后者称之为元语言系统。那么在神话系统(显然为复合系统)中,初级系统的ERC到底是属于次级系统的能指还是所指呢?我们先来拆分一下。在初级系统中,是一个“语言系统”,“即我们称之为‘语言对象’(language-object)的语言(或以相类似的方式表征),此语言是神话用来构建自身系统的”〔6〕。第二个则是神话系统本身,巴尔特称之为“元语言”(meta-language)(此处区别于元语言系统),此元语言是第二语言,用来谈论第一语言。那么,在神话系统本身这一层级,符号学家就不需要再考虑作为对象(工具、素材)的“语言”结构了,也无须考虑语言学模式的细节问题,而只需了解初级系统的整体项就可以了,只要此整体项能成为神话系统的能指。这样,我们就有理由相信符号学家可以把文字界面和图像界面表征的意指现象用同一种方式处理了。我们可以用图表1来表示神话系统的结构:

图表1 神话文本系统结构图

如图表1所示,我们看到,神话系统的结构表现为以下特点:第一、神话系统是个复合的嵌套系统;第二、初级语言系统构成神话系统的能指。神话系统是一个涵指系统(意指系统)。但是,如果这个神话不是狭义上的言语,而是由非语言符号构成的表达面,那么这时的神话系统结构则是涵指系统与元语言系统结合的系统,因为在语言系统层面的能指和所指可以再往下细分为实在系统的能指与所指,只不过在实在系统里的能指和所指的结合是构成语言系统里的所指,即一个元语言系统。我们用图表2来表示:

图表2 神话文本系统结构图

此处,神话的能指兼具形式与意义。那么,从语言系统到神话系统,能指从意义到形式的过渡有没有产生改变呢?事实上,形式重新根植于意义之中。神话就是在这种有趣的变化当中被界定。在这个系统中,所指所对应的“概念”是确定的。它同时具有历史性和意向性。与形式相反,它是具体的、存于语境当中的。也就是说,神话要达到它的效果必须在通晓此语境的人群中被理解。否则神话就失去它的作用。因此,我们可以把神话的特性归结为可读解性。

总之,语言系统与神话系统的区别至少表现在以下三个方面:第一,在语言系统中,能指与所指的对应关系是紧密的,而在神话系统中,能指与所指却不完全对应,一个所指有若干个能指。比如用来意指至死不渝的爱情,我们可以用一幅画、一首歌、一首诗;即使用图画来意指,也可以用一千张不同的图画。第二,语言系统中的能指是单维的,而神话系统的能指则是多向度展开的,以“空间性”的方式呈现,如照片的各元素组合。第三,语言系统中能指是空洞的,而神话系统中的能指则呈现出两种面貌:一种是充实的,对应意义,一种是空洞的,对应形式。第四,语言系统中的符号是任意的〔7〕,而神话系统中的意指作用则绝不是任意的,由于神话系统本身是一个复合系统,必定需要理据性,正如巴尔特所说,“它总是一部分有理据的,不可避免地包含着可类比之处……神话在意义和形式的类比上运作:神话都具有蕴含理据的形式。”〔8〕神话的理据性关系到被读解。

二、对当代中国一则神话的批判

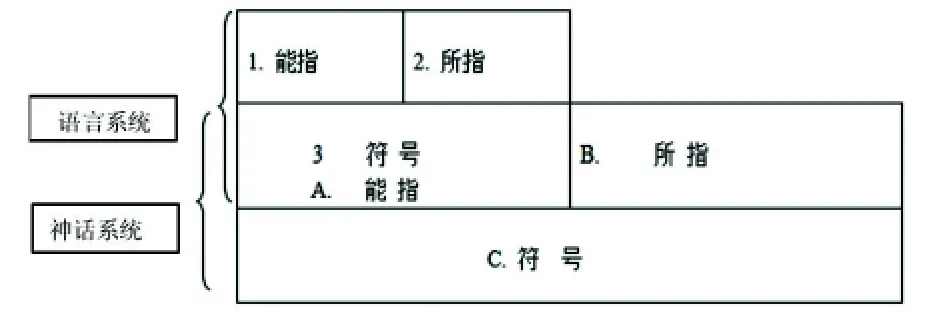

神话的系统结构是建立在符号系统之上的,具有意识形态性。那么,神话如何完美传递意指性呢?神话又如何被破译与读解呢?是不是所有越自然化的神话就越高级呢?我们认为,巴尔特所认为的“神话是一种不带政治色彩的言语”的看法隐匿了某些神话的反政治性。巴尔特在读解神话的时候强调要享受神话,读者是远离神话所涉立场的。这显然又是“读者已死”的另一种运用。然而,与文学文本不同,当比文学文本更具有直接性、高效性的神话文本(若表现为图片)的能指不能完美传递意指,甚至有可能歪曲意指,那么就非常危险了。因此,拙劣的神话可能导致的后果是传递意指失败或指向反面,这比错误的政治宣言更具有破坏性。比如下面这则神话(图表3)就拙劣地传递了一个意指,能指的失败导致意指走向反面。

图表3 当代一则神话

在读解和破译这则神话之前,我们先来描述一下这则神话的结构。图片中一对分别穿着印有中国大陆和台湾地图的情侣衫的青年男女做恩爱状。为了弄清楚此神话的意指性,我们有必要交代一下此神话产生的背景。在一次朱镕基总理答中外记者问的时候,一名美国有线新闻网记者问到:“很多人觉得,中国方面如果说要对台湾动武的话,可能就会促使很多台湾的人希望能够实现同中国大陆的统一,他们觉得好像看不出这方面的逻辑。这是不是就像有的人和他的夫人离婚的话就威胁她说,如果你不回来同我团聚,再同我重续前缘的话,我就把你杀掉。您觉得这中间有什么逻辑呢?”〔9〕朱镕基总理的回答是:“关于台湾问题我已经没有更多的话要说。你讲的这个例子很风趣,但是跟我的讲话风马牛。”〔10〕记者会后,网友制作了这张图片来表达两岸实现统一的愿望。我们可以迅速地为这则神话构建一个符号学模式:初始系统为非语言符号系统,其能指为符号整体之各要素(衣服、人物、颜色、图案),所指或概念为原初意义之表象;在次级系统中,能指表现为符号各要素按空间性组合(衣服、人物、颜色、图案的搭配),所指或概念我们不可避免地要以“自觉统一性”来指称。见到此图的人瞬间获得一个意义:即真正的意指作用是大陆与台湾是自觉亲密不可分割的。如果要转化为纯粹语言系统则是:中国,我(台湾)永远都是你的。这则神话在形式上看似完美。因为神话自然化地传递一个“自觉统一性”的意指。然而,这则神话是失真的神话,能指完全不能传递台湾属于中国这个法理。拙劣之处在于模糊、歪曲了能指,它隐匿地传递了一个错误的信息,导致很可怕的一个结论:内地与台湾的关系仅仅是自觉亲密在一起的恋人。

按照巴尔特的理论,神话的读解有三种类型:第一、关注空洞的能指。此时概念掩盖神话的形式,神话系统结构为简单的系统,意指作用呈现为原扑状态;那么在此神话中,青年男女恋人是不可分割性的例证,他们是统一性的象征。这种类型着重关注神话制造者的方式,“是从某种概念出发并为这种概念寻找某种形式的报刊编辑者的方式”。〔11〕第二、关注充实的能指。那么就需要明确地区分意义和形式,从而关注意义使形式或形式使意义遭受的变形、走样。这样,就解开了神话意指作用的秘密,破译者就把形式当做一种欺骗(imposture)来接受:此处,我们会想到这对青年男女意指的自觉统一性是一种假象。如果按照这种类型方式来读解,则属于神话修辞学范畴;第三、关注神话的能指就像关注意义和形式构成难以逃脱的整体,就能收到模棱两可的意指作用:破解者对神话的构成机制、其原动力作出反应,破译者因此成为神话的读者。那么此时,热恋的青年男女不再是一种例证、一种象征,更不是欺骗,而是自觉统一性的一种存在(presence)。

前面两者关注的是静态的、分析的范畴:破译者的目的是揭示真实意图、除去表面假象以摧毁神话、消除神话:第一种是“冷嘲热讽”式的,第二种是“揭秘”式的。那么第三种关注的方式则是动态的(dynamic),它根据神话结构蕴含的目的来消费神话,破解者因此而享受这种类似于真实与虚构同在的神话。巴尔特认为是第三种类型的读解才是最佳的。

神话的构成必须盗用语言,其特性就是把意义转化为形式。在我们这则神话中,消费者盗用了印有大陆、台湾地图的T恤衫、青年男女的恩爱状、盗用了颜色。这些“东西”(原扑的语言)促成了自然化的神话。这是神话的一种劫夺(capture)。形式和意义借这种劫夺威胁意义。事实上,所有事物都逃不开神话的魔掌,神话可以从任何意义(我们看到还有从意义本身的缺失)那里展开其次级模式,但并非所有语言都能很好地抵制神话。如果说有的语言可以抵制神话的话,那会是处于前符号状态的诗歌。其他语言都会被神话劫夺。越清晰、越明确的语言越容易被劫夺,因为这些符号具有具体的表达性(比如大陆地图与台湾地图)。抵抗神话只能在“零度”状态下才可能起作用,因为在神话的构建当中,意义是绝对不处在零度状态的。总之,“神话可以击中一切,腐蚀、改变一切,乃至可以击中、改变那些正在拒绝神话的行为本身;开始对象语言抗拒的越剧烈,到头来越堕落、越败坏:谁抵抗的彻底,谁也就屈服地最彻底……”〔12〕

这则神话在形式上的完美主要体现在以下两个方面:第一,它超自然地表征着一种意指作用;第二,这则神话给人的感官印象起到了直接的效果。神话是否被拆解不重要,重要的是它产生的效力。当我们第一次面见这幅画的时候,获得一个意指作用的意义就是:自觉统一性。我们看到的青年男女之间的恩爱状和我们经验世界里的生死相随的坚定性融合在一起,而迅速作出一个判定,这个判定正是这则神话所传达的意指。那么,这则神话的问题在哪呢?首先是能指的失真。正如前面所述,能指具有多样性,然而,神话制造者却隐蔽地错用了能指。从法理上来说,台湾自古就是中国领土,台湾与祖国是血亲关系,不可能是爱情世界里的自由组合。这种能指的歪曲,传递的意指“自觉统一性”显然是不够的。爱情世界里有分分合合,情纵痴也终有完。即使以法律形式的保障结合也可以自由解除。这种关系不是与生俱来的,不是不能改变的。是大千世界里面情投意合的两方的自愿结合。而台湾与祖国的关系是血浓于水的亲情,是母与子的关系。母与子即使暂时分开或有矛盾,但始终逃不开血与肉的联系。无人能改变。这从法理上来说才是恰当的。其次,这则神话把它的拙劣之处隐匿了,看似越发真实,越具有传播效果。越有传播效果,那神话就越来越成为固定神话,那么传递的错误意指即“台湾与内地只是大千世界里两个情投意合的自愿在一起”。神话运用“海誓山盟”“坚定不移”的爱情欺骗了读者,掩盖了错误的本质。

三、文学的神话:自然化地传递意指

文学从属于文化,传统文学作品尤其是虚构类作品都是文化中的神话或神话的集合:它蕴含意义、言语的意义;它蕴含能指,就是作为形式或写作的这同一种言语;他蕴含所指,即文学的概念;它蕴含意指作用,即文学的言语。所以,传统文学批评只是一种文学语言的神话修辞术。从古至今的文学作品里面,要么是一个宏大的神话:如传递封建礼教人吃人的神话,神学桎梏毁灭人的神话等。要么它是若干神话组合而成的神话集合,因为作品的每一个表现为叙述片段的符号系统的集合都是一则神话。文学用神话阐释世界,正如俄国著名文艺理论家叶·莫·梅列金斯基所说,“神话依据当时文化所固有的认识,对业已存在的社会秩序和宇宙秩序加以阐释”〔13〕,而这些神话跟后现代文化研究中的神话有一个区别:即这些神话的初级系统都起始于语言文字。它不再追溯到非语言符号系统中的符号呈现的原扑状态。换句话说,文学作品中,初级系统是语言系统(能指与所指构成),它充当神话系统的能指。它多数缺了一个实在系统(插图画和漫画故事除外)。因此,文学神话的构建是一种“语言的嬉戏”,即能指的狂欢。

既然文学作品是神话或神话的集合,那么作为创作神话的写作则需如何考虑神话的自然化。神话的任务就是使历史的意图自然化,使偶然性变为一种永恒,神话操纵了从反自然到自然的颠倒过程。它反馈给世界一个真实的自然形象。现实主义文学是神话的完美制造者,因为它具有拟真性。从萨克雷、哈代到巴尔扎克、斯托夫人等,他们的作品构筑了无数精美的神话。所有情节、人物、背景的设置到叙事的扩展都遵循人类认知经验。没有机械送神和超验想象。那么,是不是除现实主义文学作品之外的文学就不是神话或者是拙劣的神话?答案是否定的。首先,文学作品一旦被构筑,就有意指过程的参与,一系列神话也随之被建立。其次,现实主义之外的文学作品并非是反自然化的拙劣神话。这主要表现在两方面:第一,人们普遍认为浪漫主义、超验小说、后现代文学作品当中富有丰富想象力和违背人类认知经验的故事情节可能是非自然化地传递了神话意指,但事实上,神话的自然性并不仅仅指的是能指的逼近真实。因为参与游戏的能指都是神话制造者的创造,文学作品离不开虚构。即使斯托夫人的《汤姆叔叔的小屋》逼真到让读者感觉作者清晰在场,整个情节如真实发生过一样,但最终也只不过是虚构的。第二,各种浪漫主义作品、超验小说等都有责任向读者传递自然性。它不可能是完全天马行空又杂乱无章的随意堆砌,就如华盛顿·欧文的《瑞普·凡·温克尔》里面所描述的故事一样:温克尔逃避现实进入山林喝了山里人的酒一觉睡了二十年。这样的故事在人类认知经验里面找不到,也无法用科学知识解释。但欧文在整个小说里都力图向读者传递和解释真实。因为想象世界中的情节要引起共鸣必须使读者觉得这样的情节会发生或发生过只是读者经验里不曾找到。就如从未见过鬼神的人却坚信鬼神的存在。

那么,我们似乎可以说,文学写作是一种神话的构筑,它的使命或必须遵循的规则就是自然化地传递意指。越自然化的意指就是越高超的神话或神话集合。越高超的神话则越隐蔽地传递其意识形态。无可否认,所有文学作品都是神话和神话的集合,对文学作品的文本分析就是一个读解和破译神话的过程。享受破译和读解神话的过程是文学作品研究的空间。一部作品的阐释空间越大,那么这则神话或神话集的构筑越精妙。因此,神话构造学则变得有必要了。正如巴尔特所说,“我们可以把弗洛伊德的愉悦原则添加到神话构造术的明晰原则中去。这完全是神话最有意思的地方:其明晰让人快乐。”〔14〕

四、结 语

神话无处不在,文化中的神话归根结底是一种意识形态的传递或表达的方式,一种“虚假的(通常是刻意虚假的)信仰或叙述”〔15〕对于国际言论场上,文化间的交流上,我们不断制造神话、消费神话、破解神话、也享受神话。因此,利用避无可避的神话为文化传播服务是当代新媒体大量兴起背景下的必然选择。当我们利用神话,那么我们可以根据能指的多样性以及神话的普适性制造高超的、自然化的能被读解的神话,以达到传播的最佳效果;当我们破解神话,则需从逆向结构推论过程当中研究神话的系统结构以找出其意指,以免受错误引导。当我们享受神话,则是一种能指的游戏,文学的创作是一种是意指自然化、拟真化传递的神话构造术。精细构筑的神话其文本的阐释空间也最大。文化中的神话及神话的研究对多模态文本展现方式不断更新、超文本、泛文本已经解构传统文本定义的今天具有重要意义。神话的研究为构建新的批评方法以反对传统文学批评提供了一个方法论的视角。这对于扩大文学研究的多面性以及推进后现代文化批评具有深刻的意义。

注释:

〔1〕台湾学者多翻译成“迷思”,国内学者也有翻译成迷思的,如朱崇科先生等,鉴于“神话”这个术语在文化研究中已经广泛被接受,本文还是采用“神话”的译法。

〔2〕Roland Barthes,Mythologies,Paris:Seuil.1971,pp.7,193,181.

〔3〕刘宗迪:《神话与神话学》,《民间文化论坛》2004年第4期,第32页。

〔4〕〔法〕让·皮埃尔·韦尔南:《神话与政治之间》,余中先译,三联书店,2001年,第263页。

〔5〕〔6〕〔8〕〔11〕〔12〕Roland Barthes,Mythologies,Translated by Annette Lavers,New York:Hill &Wang,1972,pp.112,115,126,128,132.

〔7〕笔者坚定支持索绪尔的“任意说”,至于有学者提出“象似性”是对语言符号“任意性”的质疑,笔者认为是没有道理的。事实上,索绪尔说的任意性是指音响形象与心理表象之间不存在理据性,而皮尔斯也没有对此否认,只能说索绪尔和皮尔斯说的是两回事,国内一些学者挑起“任意性”与“象似性”的争论完全只是为赋新词而已。

〔9〕〔10〕《朱镕基总理答中外记者问》,《人民日报》,2000年3月16日,第1版。

〔13〕〔俄〕叶·莫·梅列金斯基:《神话的诗学》,魏庆征译,商务印书馆,1990年,第187页。

〔14〕Roland Barthes,Notes 21 of Mythologies,Translated by Annette Lavers,New York:Hill & Wang,1972,p.143.

〔15〕〔英〕雷蒙·威廉斯:《关键词:文化与社会的词汇》,刘建基译,三联书店,2005年,第315页。