现代汉语推论示证表达方式“看来”与“可见”的比较分析①

孟雯

(中国社会科学院研究生院,北京 102488)

现代汉语推论示证表达方式“看来”与“可见”的比较分析①

孟雯

(中国社会科学院研究生院,北京 102488)

“看来”;“可见”;联系项;示证;推理

从示证范畴的角度对联系项“看来”与“可见”进行了考察分析,发现“看来”和“可见”分别是现代汉语中的假定示证表达方式和推断示证表达方式,其区别主要在于推理程度、对证据确切程度的要求以及认识方面的引申等,并从逻辑推理等方面找到了佐证。其在逻辑推理方面的主要区别在于确证度的高低,“看来”的确证度相对较低,“可见”的确证度相对较高,从而支持了我们对其作为示证表达方式的判断。还通过统计两词与一些标志性词语的共现频率,得出其主观性及未然度差异,验证了前文论断。

0.引言

在日常学习和生活中,“看来”与“可见”的出现频率很高,但在现有的对外汉语教材中却没有对其进行有效区分,导致留学生常常误用和混用这两个词。例如,李梅请麦克和王芳吃饭,结账时李梅在包里翻了半天都没翻出东西,于是王芳对麦克说:“看来,她没带钱包。”在此情境下就不能说“可见,她没带钱包”。那么,“看来”和“可见”的区别究竟在哪儿?

已有的相关研究主要有从主观化或词汇化等方面对“看来”及其相关格式的研究(方一新等,2006;张爱玲,2007),从视觉性差异、趋向短语的语法化等方面辨析“看来”与“看起来”“看上去”“看似”“看样子”等结构的异同(刘楚群,2009;刘琉,2011),也有从情态化与关联化等角度探讨“可见”类与“看见”类视觉词演化差异的研究(刘亚辉等,2011)等,但还没有将“看来”与“可见”进行比较分析的文章。本文将主要从示证范畴角度对这两词进行讨论。

本文的语料主要来源于北京大学现代汉语语料库,还有一部分简单语料乃笔者自拟。

1.语料选择

1.1 联系项标准

本文讨论的主要是作为联系项②联系项:连词、介词、格标记、各种从属小句引导词、修饰语标记、副词标记以及领属标记等都是“联系项”(relator)大家族中的成员,其共同作用是将两个有并列或从属关系的成分连结成一个更大的单位,并且标明两个成分之间的关系(Dik,1997:398;刘丹青,2003:69)。的“看来”与“可见”,而非作谓语或其他成分的。

“看来”与“可见”适用于联系项居中原则,都可以位于两个被联系的小句中间,主要是位于后一小句的开头。

语料库中“看来”与“可见”的语料多且用法复杂,为了选用二词居中程度较高的语料,我们使用的关键字是“,可见,”“。可见,”和“,看来,”“。看来,”,这样就能基本保证其处于两个小句或句子之间而非句中,还能基本保证其是起连接作用的联系项。

用以上几组关键字在北大现代汉语语料库的检索结果如表1:

表1:语料检索结果

从表1可粗略看出:“看来”的使用频率比“可见”要高;与“看来”相比,“可见”更倾向于出现在两个句子而非小句之间。

1.2 语体标准

在不同语体的语料中,“看来”和“可见”的分布及用法可能会有所不同。因此,我们将上面检索出来的语料进行了语体分类。

陶红印(1999)认为,不该将语体的区分仅限于口语和书面语,传统的口语和书面语的说法实际是带有典型性视点的说法,应区分典型和非典型语体。另外还要考虑一些其他因素,如场合的庄重性和准备的程度等。根据陶红印(1999)的观点,本文将语料按庄重性和典型性分为:应用文>报刊文章>文学作品>电影电视作品。前面的庄重性高于后面的,从前往后书面语体的典型性逐步降低,到了“电影电视作品”已经在很大程度上具备了口语语体的典型性。具体统计如表2所示:

表2:语体统计结果

从表2可以看出,“看来”和“可见”在“应用文”和“文学作品”这两类上差别比较大,在“报刊文章”和“电影电视”两类差别不太明显。显然,其区别不是口语和书面语之间的区别。为了防止可能因语体分布差而导致的差别,我们将从每类中都选取一部分语料进行分析。

2.“看来”“可见”与示证范畴

每种语言都有表达一个人如何得知一件事的方法,也就是表达信息来源的方式,比如是看到的还是听到的,是推测的还是转述的等等。Aikhenvald(2004)通过考察发现,像这种说话时必须说明信息来源类型的语言大约占世界上所有语言的四分之一。这种语法范畴的主要意义就是信息来源(information source),称作“示证范畴”①这里采用的译法是“示证范畴”,因为“传信范畴”的译法可能会与认识范畴产生混淆。(evidentiality),用来表达信息来源的方式是“evidential”,其中又包括语法手段和词汇手段,我们将语法手段称为“示证标记”,词汇手段称为“示证表达方式”。

2.1 推论示证标记

Aikhenvald(2004)认为,在有示证范畴的语言中,常出现的语义参数包括视觉的(visual)、感觉的(sensory)、传闻的(hearsay)、引用的(quotative)②视觉的:通过看得到的证据。感觉的:通过听觉,延伸至嗅觉、味觉,有时是通过触觉得到的证据。传闻的:没有提到是转述来源的信息。引用的:明确提到引证来源的信息。(Aikhenvald,2004:63)。、推断的(inference)、假定的(assumption)。其中,“推断的”(inference)表示:基于看到的或切实的证据或结果作出的推断;“假定的”(assumption)表示:基于视觉结果以外的证据,可能包括逻辑推理、假设或简单的常识。“推断”与“假定”同属一组,即推论(inferred)组。

Tariana语有推断示证标记(inferred evidential)和假定示证标记(assumed evidential)。其区别在于对已发生事情视觉证据的可及度和包含的推理程度。证据越不明显,言者越依赖基于知识或常识的推理,就越有可能使用假定示证标记。推断示证标记适用于基于明显的可轻易观察到的(即使没有看到事件本身)证据的事情(Aikhenvald,2004)。

2.2 汉语推论示证表达方式

我们认为,“看来”与“可见”都是汉语的推论示证表达方式,其区别在于“看来”是假定示证表达方式,“可见”是推断示证表达方式。判断原因主要有以下几个方面。

2.2.1 推理程度与对证据确切程度的要求

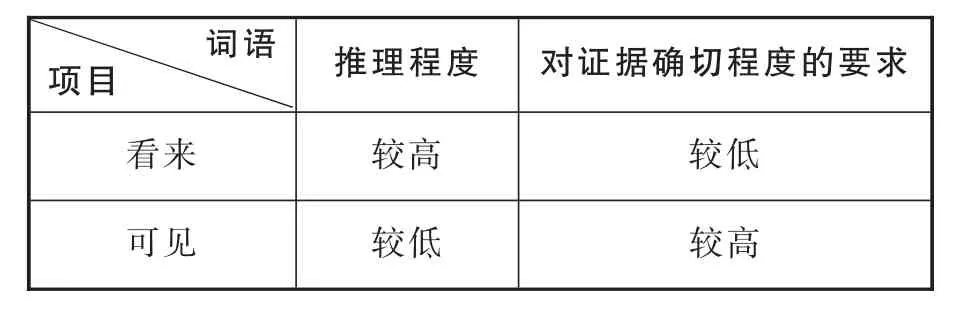

“看来”与“可见”都表示其后小句或句子的信息是非第一手信息,不是直接得到的,而是经过了一定的推理。但是,这两个词的推理程度以及对证据确切程度的要求并不相同。其区别如表3所示:

表3:推理程度区别

表3可通过下面的例子作出说明:

如果小明的妈妈中午离开时家里只有小明一人,等她晚上回到家时看到花瓶碎了,可能会说(1)a,而一般不说(1)b。

(1)a.看来,是小明打碎的花瓶。

b.*可见,是小明打碎的花瓶。相比较而言,“看来”包含的推理程度更高,妈妈得出这个结论是基于看到的碎片和已知的情况,但是仅凭这些并不能确定打碎花瓶的人,花瓶也有可能是别的小朋友来玩的时候打碎的。若要使用“可见”,则应具备更确切的证据,如例(2)。

(2)家里下午没有人来,小明也没出门,家里也没养小动物,但是花瓶却碎了,可见,是小明打碎的花瓶。

2.2.2 基于普遍观念、生活常识或一般知识的推论

“看来”较“可见”更常用于基于普遍观念(common beliefs)、生活常识或一般知识(general knowledge)的推论,这一点常可与

2.2.1 结合起来理解。下面分别举例说明。

2.2.2.1 基于普遍观念的推论

张三看到李四打喷嚏,一般说(3)a,这是基于人们的观念,即如果一个人想念另一个人,另一个人会打喷嚏;但一般不说(3)b。

(3)a.看来,有人在想你。

b.*可见,有人在想你。

在“看来”的语料中也有这种用法,例如:

(4)他计上心来,冲着土匪说:“我这里还有块手表,给你们吧!”说完,取下手腕上的表。一个土匪早已伸过手来,接过去,又放入另一个家伙的手心,看来,那是个头。

例(4)中的推论是基于一个普遍观念:土匪得了钱物一般会交给老大。这种情况一般不用“可见”。

2.2.2.2 基于生活常识的推论

日常生活中人们可通过观察动物行为或天象预测天气。看到蚂蚁成群出洞,常说“看来,要下大雨了”,但不常说“可见,要下大雨了”;夜晚满天都是星星,常说“看来,明天是晴天”,但不常说“可见,明天是晴天”。这是由于以上推论是在一定的生活常识基础上得出的,由于说话人认为听话人也具备这些常识,故而隐去不说。

2.2.2.3 基于一般知识的推论

张三周六去找李四,敲他的家门但没有人开,张三知道李四有周六去踢足球的习惯(根据一般知识),可以说(5)a,但一般不说(5)b。

(5)a.看来,他去踢球了。

b.*可见,他去踢球了。

如果李四的奶奶在家但是不知道李四去哪儿了,张三看到李四平常穿的鞋子在家里,但是足球和球鞋都不在了,可以说(6):

(6)李四平常穿的鞋子在,但是足球和球鞋都不在了,可见,他去踢球了。

例(6)中的“可见”可以换做“看来”。但是由于“看来”对证据确切程度的要求相对较低,其也可用于隐含前面的视觉依据,即看到这些后直接说“看来,他去踢球了”。

2.2.3 认识上的引申(epistemic extensions)

王晓平(2009)提到,“看来”可以用来增强结论的主观性,以减少自己所承担的话语责任。这正是Aikhenvald(2004)所说的假定示证标记可能会含有认识上的引申,如Shipibo-Konibo语中的假定示证标记“-mein”可能含有“怀疑”的言外之意。

“看来”常含有“不确定”的言外之意,言者可通过“看来”表示自己不保证一定如此,从而减轻自己的责任。与之相对,“可见”倾向于表达“较确定”的言外之意,因此需要较充分的依据,以确保得出的结论较为可信。这

样的言外之意与“看来”为假定示证表达方式而“可见”为推断示证表达方式分不开。其认识上的引申可帮助解释以下几种差异。

2.2.3.1 语体差异

在表2中,“看来”与“可见”在“应用文”和“文学作品”两类语体上的数据差距最大。“应用文”主要指一些法律条文、议论文以及社会科学方面的文章等,对确定性的要求较高,“可见”的“较确定”的言外之意正好符合其要求;而“文学作品”主要指一些小说,并不要求像应用文那么高的确定性,因而多用含有“不确定”的言外之意的“看来”。

2.2.3.2 表示预测未来的差异

语料中“看来”经常可以用来对未来的情况进行预测,而“可见”则很少用于预测未来,即使预测,其前面也有较为科学的依据。例如:

(7)写完此稿,听到一些消息,“得意”的一种11人座的A30.10型走俏沿海,看来,“得意”的日子快来了。

(8)信息高速公路铺设的“路面”是光导纤维。典型的一条光导纤维缆,直径不足1.3厘米,内含32根头发丝粗细的玻璃纤维丝,在现有技术条件下,每条光导纤维能输送大约5000个电视频道的图像信号和50万路电话的语言信号,但目前实际利用的只是1%,可见,光导纤维有巨大的潜力。

例(8)中“可见”前面列出的依据十分详细,有具体的科学知识基础,经过较为缜密的分析得出了后面的推论;例(7)中的“看来”前面则没有这么详细的推论基础。由于未来是未可知的,其确定性相对较低,对其预测的可信度也相对较低,这与“看来”的言外之意较一致,因此多用“看来”;而“可见”在具备较详实的证据的基础上也可以用于预测未来。

2.2.3.3 表示基于非视觉感觉所作推论的差异

“看来”还可表示基于非视觉感觉的推论,而“可见”则很少用于这样的语境中,如:

(9)听到张三熟悉的脚步声,可以说“看来张三回来了”。

(10)闻到厨房传来的糊味儿,可以说“看来饭糊了”。

(11)炒菜出锅前尝一尝味道,觉得有点淡,可以说“看来还要加点盐”。

(12)朋友不舒服,你摸他的额头觉得比你的温度高,可以说“看来你发烧了”。

例(9)~(12)分别是基于听觉、嗅觉、味觉和触觉证据作出的推论。正如我们常说的,“眼见为实,耳听为虚”,视觉证据的可信度较其他感觉更高,确定性也更强,对于确定性相对较弱的其他感觉获得的证据,用“看来”更合适。

2.2.4 小结

从以上分析可以看出,“看来”常用于表示后句结论是基于普遍观念或常识、假设、视觉或其他感觉证据等得出的;“可见”常用于后句是在前句较切实的证据的基础上得出的,且“看来”具有“不确定”的言外之意,“可见”具有“较确定”的言外之意。因此我们认为,“看来”和“可见”是汉语中表示推论的示证表达方式,“看来”是假定示证表达方式,“可见”是推断示证表达方式。“可见”前的依据一般要出现,“看来”前面的依据有时则可隐含。

3.“看来”“可见”与逻辑推理

3.1 确证度

上面说过,“看来”和“可见”表示推理程度不同的推论,对此我们在逻辑推理方面也找到了证据。杨武金(2008)提到,确证度是推理前提对结论的确证程度。我们认为,作为联系项的示证表达方式“看来”和“可见”如果从逻辑推理方面进行解释,其主要区别就在于确证度的不同,即其前面小句或句子(证据)对其后面结论的支持度不同。

3.1.1 语料考察结果

逻辑推理主要包括归纳推理(个别到一般)和演绎推理(一般到个别)①归纳推理又可以细分为完全归纳推理和不完全归纳推理,而不完全归纳推理(广义)包括简单枚举归纳推理、科学归纳推理、类比推理、溯因推理、假说演绎推理、概率推理和统计推理等(人大哲学系逻辑学教研室,2002:213;杨武金,2008:134)。。我们通过对语料进行逻辑推理方面的考察后发现:

1)联系项“看来”与“可见”主要用于归纳推理而非演绎推理;

2)除了“概率推理”和“统计推理”以及“可见”的“类比推理”未找到典型例句,两词都可用于简单枚举归纳推理、科学归纳推理、类比推理、溯因推理、假说演绎推理和完全归纳推理;

3)“看来”在所有语体的语料中都倾向用于“溯因推理”和“假说演绎推理”;

4)与“看来”不同,“可见”更常用于“科学归纳推理”。

这一结果与我们在2.2.1和2.2.3中所说的基本一致。“溯因推理”常用于根据证据追溯已发生事情的原因,“假说演绎推理”常用于基于现有证据对以后可能发生的事情进行假设,而“科学归纳推理”则是基于部分对象与属性间的因果联系作出的推理,确证度相对高于“溯因推理”和“假说演绎推理”。“看来”常用于“假说演绎推理”,预测未来将要发生的事;而“可见”由于其言外之意为“较确定”,因而倾向用于“科学归纳推理”。

3.1.2 确证度不同的原因

为什么“可见”的确证度要比“看来”高一些?我们认为主要有以下两个原因:

1)着眼点不同。“可见”的着眼点是叙述对象,而“看来”是言者的视角。

2)证据的充分程度和显隐不同。“可见”是从前面所说出来/列出来的信息推出后面的信息,有较充分的依据,且一般是显现的而非隐含的(如科学归纳推理);“看来”则是说话人在前面所说/列/隐含内容的基础上作的推测,前面的依据可以有内隐的部分(例如:基于常识的推理)。这也就解释了为何在我们考察的语料中“可见”比“看来”更常出现在语篇末尾,同时也照应了我们在2.1中提到的“证据越不明显,言者越依赖基于知识或常识的推理,就越有可能使用假定示证标记”(Aikhenvald,2004)。

3.2 对相关现象的解释

3.2.1 对语体分布差异的解释

确证度及语料分析结果也从逻辑推理方面解释了表2中“看来”与“可见”在“应用文”与“文学作品”两类上的数据差异最大的原因。“可见”的确证度相对较高,常出现在一些要求科学性和精确性的语体中,如“应用文”;而“看来”的确证度相对较低,常出现在一些对科学性和精确性要求不高的语体中,如“文学作品”。这也符合两者的言外之意。

3.2.2 对基于普遍观念或常识的推论的解释

对基于普遍观念或常识的推论,我们也从逻辑推理方面找到了解释。陈波(2007)认为,在交际过程中,推理可表现为省略形式:本来是“A和C一起推出B”,由于C属于(或以为属于)共同的知识背景而被省略。其观点可用这个例子说明:张三在李四家做客,李四一边跟张三聊天一边不时地看墙上的表,张三说:“看来,我该走了”。此处不能用“可见”。

交际双方的大脑中都有这样的信息背景:主人如果想让客人知道自己没有时间招待他,但又碍于面子不好直说,可以用其他的方法暗示,比如频繁看表,或者说“别走了,留下吃饭吧”等等(在中国)。主人采用这种暗示时,认为客人可以领会自己的意思。推理形式本应是:

“主人看表”+“时常看表说明主人没时间”→“客人应该走了”。

由于“时常看表说明没时间”至少在主人看来是共同的生活常识,可不必说出。

4.“看来”“可见”的主观性与未然度差异

4.1 “看来”“可见”的主观性差异

我们在2.2.3中提到,“看来”有“不确定”的言外之意,“可见”有“较确定”的言外之意,它们含有不同的认识上的引申。这从侧面反映出示证范畴与情态范畴具有交叉关系,而情态范畴常常可以表示言者的主观性(subjectivity),因此我们通过统计“看来”“可见”与常用情态动词和情态副词的共现频率来比较其主观性差异。

4.1.1 情态动词

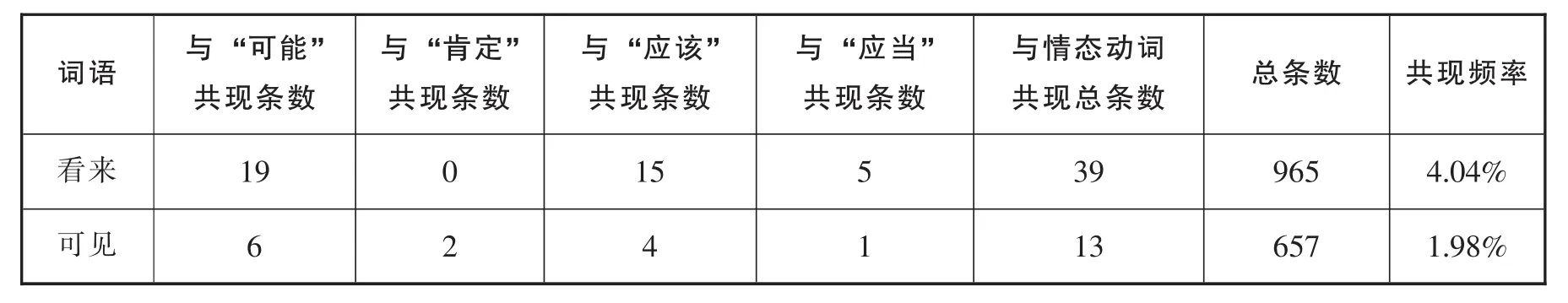

许和平(1990)认为“可能”“肯定”“应该”和“应当”等是表示“主观性”的情态动词。我们分别统计了“看来”和“可见”与这些情态动词共现的条数,结果如下表所示:

从上表可以看出,“看来”与这些情态动词的共现频率高于“可见”,因而具有相对更强的主观性。这与作为假定示证表达方式的“看来”具有更高的推理程度有关。值得注意

的是,“看来”没有一例是与“肯定”共现的,而“可见”有两例,且这两例中“可见”前面都有详细的推断依据,这符合两词的言外之意。

4.1.2 情态副词

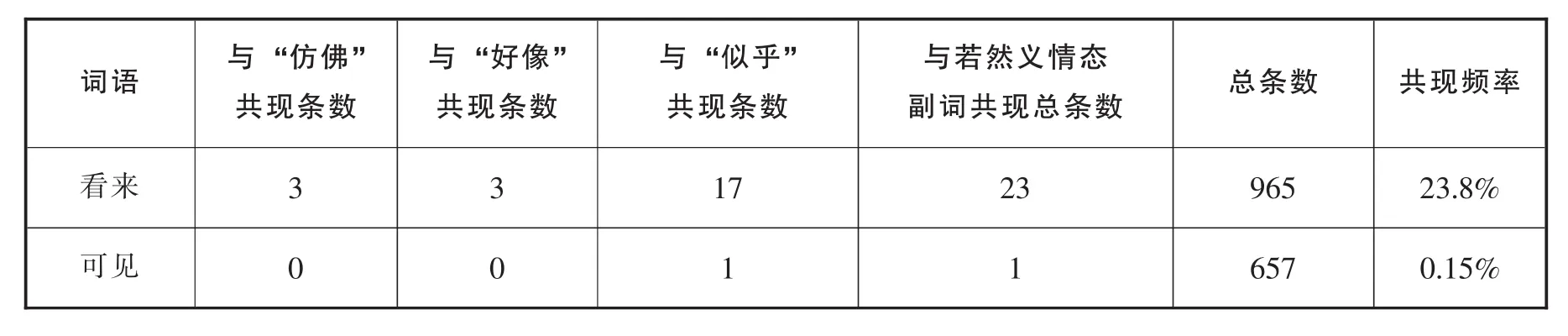

崔诚恩(2002)认为“仿佛”“好像”“似乎”“宛然”是表若然意义的情态副词,表示推测、判断或感觉不十分确定。我们分别统计了“看来”和“可见”与这些词①统计时发现两词都没有与“宛然”共现的语料,因此这里没有列出与“宛然”共现的条数。的共现的条数,结果如表5所示:

从表5可以看出,“看来”更常与表若然义的情态副词共现,这与其“不确定”的言外之意有关。

综合表4和表5的情况,“看来”与情态动词和情态副词的共现频率较“可见”更高,主观性更强。究其原因,主要是这两个推论示证表达方式的推理程度和言外之意不同。

表4:与表“主观性”情态动词共现的频率

表5:与若然义情态副词共现的频率

4.2 “看来”“可见”的未然度差异

前面说过“看来”比“可见”更常用于对未来的预测,因此“看来”表示的未然度更高。下面我们将分别统计两词与将来时标记和表示将来的时间副词共现的频率来验证这一论断。

4.2.1 将来时标记

在万卡盖丘亚语中,推断示证标记-chra一般与将来时一起用于对未来事件作出推论和猜测等(Aikhenvald,2004)。汉语中将来时标记与推论示证表达方式的共现情况是怎样的呢?

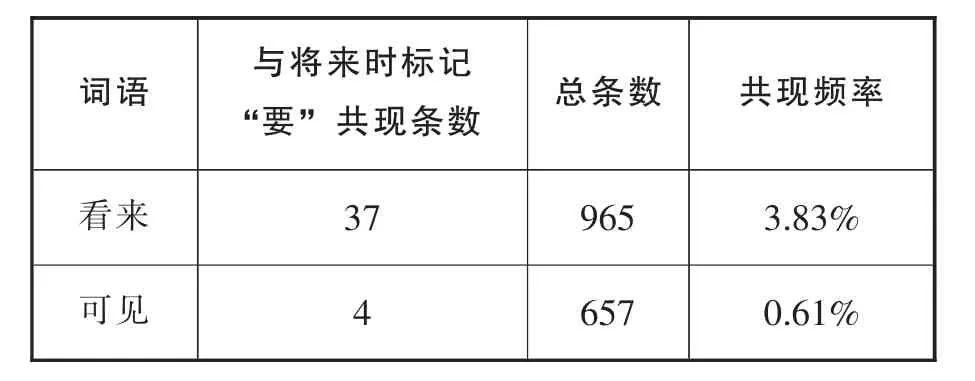

张万禾等(2008)认为“要”是现代汉语最典型的将来时标记之一,因此我们主要统计了将来时标记“要”与“看来”和“可见”的共现频率,结果如表6所示:

从表6可以看出,“看来”与将来时标记“要”的共现频率高于“可见”。

4.2.2 将来义时间副词

李铁根(2008)认为“将”“即将”“将要”等“将”类时间副词是表示未然时制意义的未然标记,其中“将”的使用频率最高。

表6:与将来时标记“要”共现的频率②语料中涉及了许多其他用法的“要”,我们采用了人工排除的方式,只统计了作为将来时标记的“要”。

我们对语料中“将”类未然标记与两词的共现频率的统计结果如表7所示。

从表7可以看出,“看来”与“将”类未然标记的共现频率高于“可见”。

从表6和表7可以看出,“看来”与将来时标记和未然标记共现的频率高于“可见”,这是由于“看来”是假定示证表达方式,而“可见”是推断示证表达方式,“看来”的未然度高于“可见”。

表7:与未然标记共现的频率

5.结语

本文主要对作为联系项的“看来”和“可见”进行了语料考察与分析,发现它们都是汉语中的推论示证表达方式,“看来”是假定示证表达方式,“可见”则是推断示证表达方式,并且从逻辑推理等方面找到证据支持此观点。

汉语中除了“看来”与“可见”是推论示证表达方式,还有其他的推论示证表达方式如“显然”“显而易见”等,今后可以对其从示证范畴角度进行分析,总结出汉语推论示证表达方式的规律,为汉语示证范畴的研究提供一些参考,也可以为留学生区分这些词提供一个新的视角。

陈波2007逻辑学导论[M].北京:中国人民大学出版社.

崔诚恩2002现代汉语情态副词研究[D].中国社会科学院研究生院博士学位论文.

方一新,雷东平2006近代汉语“看来”的词汇化和主观化[J].周口师范学院学报(3).

李铁根2008未然标记在句中的连用及其制约因素[J].汉语学习(2).

刘楚群2009“看起来”与“看上去”、“看来”差异浅析——兼论趋向短语的语法化[J].江西师范大学学报(哲学社会科学版)(4).

刘琉2011从视觉性差异看“看来”、“看似”与“看样子”的异同[J].汉语学习(1).

刘亚辉,姚小鹏2011“可见”的情态化与关联化——兼论汉语两类视觉词的演化差异[J].汉语学报(4).

陶红印1999试论语体分类的语法学意义[J].当代语言学(3).

王晓平2009“看来”及其相关格式的研究[D].上海师范大学硕士学位论文.

许和平1990汉语情态动词语义和句法初探[A].载第三届国际汉语教学讨论会论文选[C].北京:北京语言学院出版社.

杨武金2008逻辑学基础[M].北京:科学出版社.

张爱玲2007“看来”的主观化[J].淮阴师范学院学报(哲学社会科学版)(3).

张万禾,石毓智2008现代汉语的将来时范畴[J].汉语学习(5).

中国人民大学哲学系逻辑教研室(编)2002逻辑学[M].北京:中国人民大学出版社.

Aikhenvald,A.2004Evidentiality[M].Oxford:Oxford University Press.

Dik,S.(ed.)1997The Theory of Functional Grammar [M].Berlin:Walter de Gruyter.

The Comparative Analysis of Modern Chinese Evidentials of kanlai(看来)and kejian(可见)

Meng Wen

(Graduate School of Chinesse Academy of Social Sciences,Beijing 102488,China)

kanlai(看来);kejian(可见);relator;evidentiality;inference

This paper mainly deals with the two synonymic relators of kanlai(看来)and kejian(可见)within the framework of categorical evidentiality,and thus claims that kanlai is an assumed evidential and kejian an inferred evidential.These two relators differ in accuracy of the evidences required as well as in degree of reasoning and epistemic extensions.And as is proved through logic reasoning exhibiting in the paper,the main difference between the two may be illustrated as that kanlai shows a lower degree of confirmation while kejian a higher one,which supports the identification of the two relators as evidentials.The paper also compares the differences of subjectivity and the degree of irrealis of the two relators through the co-occurrence frequency of them with some symbolic words,which verifies the conclusion above.

H042;H195.3

A

1674-8174(2015)02-089-07

【责任编辑匡小荣】

2014-01-23

孟雯(1989-),女,山东潍坊人,中国社会科学院博士研究生,主要从事现代汉语语法研究。

①本文在“第二届汉语副词研究学术研讨会”(2013年10月,重庆师范大学)小组会上报告,感谢张谊生、方梅、吴福祥等先生的宝贵意见。感谢强星娜副教授的耐心指导。