“过”的时体义与经历事态标示功能①

税昌锡

(浙江科技学院人文与国际教育学院,浙江,杭州 310023)

“过”的时体义与经历事态标示功能①

税昌锡

(浙江科技学院人文与国际教育学院,浙江,杭州 310023)

过;经历体;动词类型;事态标示

汉语经历体标记“过”的历时性特征体现于包括“起点”“历程”和“终点”三要素构成的完整过程。“过”的经历体意义包括完整性经历和反复性经历。在事件随时间展开的过程中,“过”可以标示活动经历事态,也可以标示遗留状态经历事态,具体标示何种经历事态主要由具体表达式中动词的事态特征决定。

1.引言

从时体范畴的研究现状看,经历体是世界各种语言时体类型研究中相对薄弱、较少涉及的领域(曹茜蕾,2009)。Comrie(1976)对经历体(experiential perfect)下的定义是:“一个特定的状态在发展至今的过去的某一时间至少发生过一次。”Dahl(1985)也提出过类似的定义:“经历体的基本用法是在句子中明确指出某种类型的事件在某一特定的时间点之前的特定时期里至少发生过一次。”但迄今系统讨论经历体的文献并不多见。

汉语经历体的形态标记是“过”,但根据戴耀晶(1997)的考察,作为时体标记的“过”在上个世纪四十年代几部重要的语法论著里都未曾谈及,直至五十年代以后,将“过”看成与“了”“着”一样的时体标记并从时体意义上展开讨论的论著才逐渐多起来。②曹茜蕾(2009)从功能的角度认为“过”表达的是说话人对言谈内容的真实性,特别是对一个过去曾经发生的事件的确认态度,因此应被重新归入显指标记。本文认为,“过”及其变体跟“了”和“着”及其变体一样,其功能本质上都是明确说话人对事件所处的事态的确认,即它们都具有事态标示功能。就语法意义而言,王力(1980)认为,“过”表示行为成为过去,且所表示的过去的意念比完成貌所表示的更为强烈,往往表示一种经历。吕叔湘(1980)认为动词后的时体助词“过”可以表达两种语法意义,一是“表示动作完毕”,二是“表示过去曾经有过这样的事情”。孔令达(1985,1986b)根据吕叔湘等所描写的差异将“过”区分为“过(1)”和“过(2)”。③文献中一般把“过”的上述两种意义标示为“过1”和“过2”,为了跟下文“过”在事件过程结构中的两种分布相区别,此种情况的标号本文加圆括弧以示区别。在此基础上,龚千炎(1995)和戴耀晶(1997)认为表示“完毕”义的“过”附在动词后虽有所虚化,但因为还有实在意义,并不是时体标记,因此表示经历意义的“过”才是时体范畴主要讨论的对象。

迄今为止,汉语界对“过”的研究主要集中在其语法化过程的讨论上(曹广顺,1995;杨永龙,2001;彭睿,2009;玄玥,2011等),戴耀晶(1997)和孔令达(1985,

1986a,1986b,1995,2005)系列论文从共时角度讨论了“过”的语法意义及相关问题。值得一提的是,陈振宇、李于虎(2013)对“经历体”提出了比较严格的定义,认为“‘经历’的基本意义是某种类型的事件在某个时点之前的一段时间里至少发生一次,并且这一事件是可重复的。后者也可以解释为,句子必须关心一个动作或状态的类,而不是单个、特殊的动作或状态”。这一定义强调“经历体”的“可重复性”,对准确认识经历体有积极意义。

本文在前人时贤研究的基础上着重讨论三个问题。其一,并不是所有的动词都可以跟“过”共现,能跟“过”共现的动词需要具有怎样的语义特征?其二,按照传统观点,“过”可以“表示动作完毕”,也可以“表示过去曾经有过这样的事情”,这两种看似有别的语法意义之间存在怎样的联系?其三,“过”在事件的动态展开过程中具有怎样的事态标示功能?

2.“过”的历时特征与动词的类

戴耀晶(1997)认为“过”具有动态性、完整性和历时性(experience),其中历时性是经历体最重要的语义特征。具体来说,“过”的动态性是一种历时变化性,具有终结动态性的特点;“过”的完整性是一种历时整体性,指句子所表达事件的整体性质,观察的着眼点是在事件的外部,即从外部观察事件构成的结果;“过”的历时性也叫曾然性,指的是相对某个参照时间而言,句子所表述的事件是一个在参照时间之前发生并与参照时间脱离的事件,即它是一个经历上的事件。尽管从事件外部可以观察“过”所标示的事件的时体特征,但外部视点不便于说明动词跟“过”之间内在的选择限制关系或共现制约。例如“漂浮”“端坐”“耸立”“开幕”“抵达”“结束”“完成”等动作或行为都有可能在过去发生,但它们通常不能跟“过”共现,或跟“过”共现要受到某种限制,原因何在?

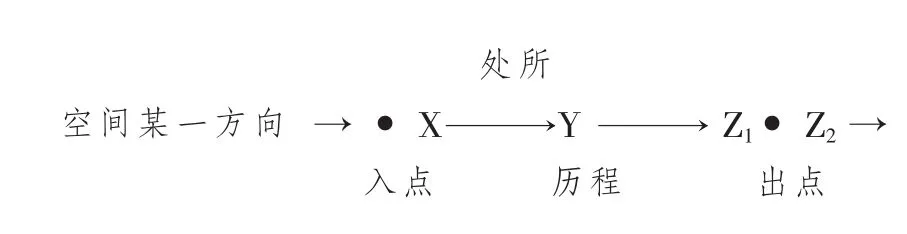

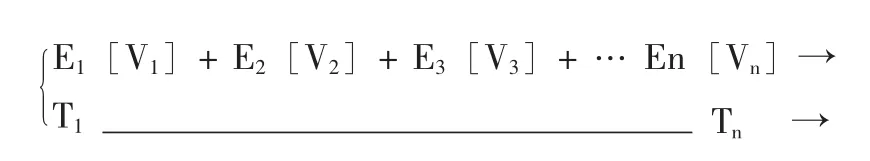

根据词语组配的语义相容原则,要揭示动词跟“过”共现的条件,首先应该关注“过”和动词内在的语义特征。王力(1980)认为,动词“过”在虚化为时体助词之前表示动向,即从甲处所到乙处所的过程。孟琮等(1999)对动词“过”释义为“从一个地点或时间移到另一个地点或时间;经过某个空间或时间”。可见,从内部看“过”的语义构成,其历时性体现在包括了“入点(起点)”“历程”和“出点(终点)”三要素的完整过程,语义焦点是出点或终点的出现,其语义模式可表示为图1(参考孔令达,1995):

图1:动词“过”的语义模式

例如“我们过了长江大桥”,“过”的意义涉及长江大桥作为起点的一端和作为终点的另一端,起点和终点之间即长江大桥本身的跨度便是“过”的历程。图1的Z2表示经历入点X、历程Y和出点Z1后拥有了“过”的整体意义。即使是将要或正在发生而没有抵达出点(或“终点”)的“过”的行为,其出点和历程也可以通过“过”所涉及的对象本身而推断出来,如“我们将过长江大桥”“我们正过长江大桥”,其中“过”虽没有抵达出点,但可以预见该出点就是即将抵达的桥的另一端。

通过虚化(或“语法化”)而来的“过”,附在动词后表示“经历”的时体意义,这实际上是动词“过”的上述空间意义投射在时间上的隐喻。因此“过”跟动词共现的条件也应该是,动词的事态结构中需包括“起始”“持续(续段)”和“终结”事态特征,且“过”的语义焦点是活动“终结点”的出现。

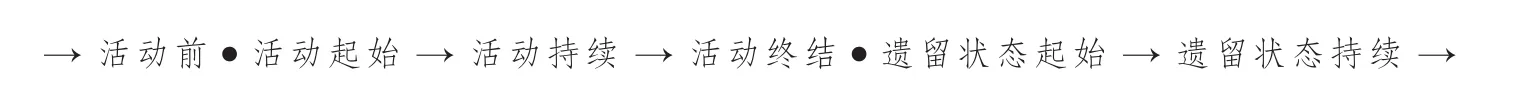

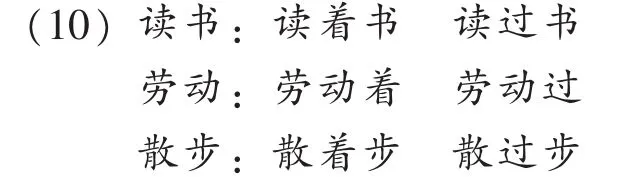

税昌锡(2010,2011,2012)认为,事件本质上是一个随时间展开的动态过程,一个完整事件的过程结构包括三个阶段六种事态。如图2所示:

图2:事件过程结构模式

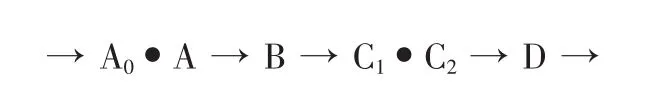

为方便叙述,以上模式可码化如图3:

图3:事件过程结构的码化模式

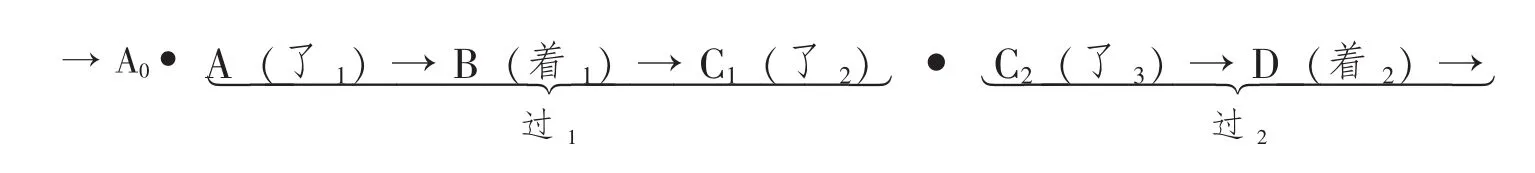

税昌锡(2013)进一步说明,汉语的时体助词“了”“着”“过”在事件过程结构的相应表达式中具有事态标示功能,并跟事件过程结构具有严格的对应关系,它们彼此分工,互为补充,共同描述事件展开的全过程。以“贴”及其相关论元构成的事件为例:

(1)A0:彤彤没有/不/将要贴春联。

A:彤彤开始贴春联了。

B:彤彤在门上贴着春联。

C1:彤彤在门上贴了一副春联。

A-B-C1:彤彤在门上贴过一副春联。

C2:门上贴了一副春联。

D:门上贴着一副春联。

C2-D-X①遗留状态阶段很难有一个明确的终结事态,一般通过事态外别的因素使其终结。例如“门上贴着一副春联”描述“贴”的活动终结后处于遗留状态持续事态,当有人从门上撕下该春联后,“贴”的状态持续事态自然终结。因此,也有“门上贴过一副春联”类似的遗留状态经历事态表达式。:门上贴过一副春联。

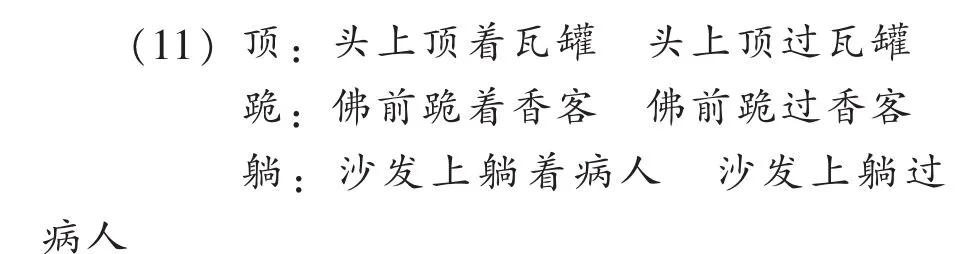

观察发现,在(1)中,“了”“着”“过”各自的事态标记功能存在一定的差异。(1)A的“了”标示“活动起始”事态,记为“了1”;(1)C1的“了”标示“活动终结”事态,记为“了2”;(1)C2的“了”标示“遗留状态起始”事态,记为“了3”。相应地,(1)B的“着”标示“活动持续”事态,记为“着1”;(1)D的“着”标示“遗留状态持续”事态,记为“着2”;(1)A-B-C1“过”的“活动既已过去”的事态标记功能记为“过1”,(1)C2-D-X“过”的“遗留状态既已过去”的事态标记功能记为“过2”。“了”“着”“过”在事件过程结构中的分布实际上反映了这些时体助词事态标示功能的差异,如图4所示:

图4:“了”“着”“过”在事件过程结构中的事态标示模式

从图4可见,描述活动阶段和遗留状态阶段的动词只要在事件展开过程中具有“起始”“持续(续段)”和“终结”特征都可以跟“过”共现。如(1)中两例“过”字句:

(2)A-B-C1:彤彤在门上贴过一副春联。

C2-D-X:门上贴过一副春联。

(2)A-B-C1描述的是如图4所示的活动经历事态,“过”为图4的“过1”;(2)C2-D-X描述的是如图4所示的遗留状态经历事态,“过”为“过2”。图4还表明,在随时间展开的历时过程中,不具“起始”“持续”和“终结”特征的动词通常不可以跟“过”共现表示完整性经历。②本节据图4主要涉及“过”的完整性经历义。少数动词在随时间展开的过程中虽不具有“起始”“持续”和“终结”特征,但具有“可反复”特征,也可以跟“过”共现表示反复性经历,如“罗马作家普利尼就曾首次着手过对寿星的调查”中的“着手”,“只有死过一次的人才知道健康比什么都幸福”中的“死”。具体讨论见第3节。大致有如下类型:

活动起始动词(根据图3和图4事件过程结构的码化模式记为V1誗A,下同)只有起始特征而没有持续和终结特征,通常不能跟“过”共现,如“*出发过”“*起飞过”“*起航过”“*开始过”“*开幕过”。

活动终结动词(记为V2誗C1)只有终结特征而没有起始和持续特征,不能跟“过”共现,如“*结束过”“*灭亡过”“*死亡过”“*完成过”“*终结过”。

弱活动过程动词(记为V3誗A?B?C1)的起始和持续特征较弱,需要借助起始义和持续义词语才能凸现起始和持续特征③跟上文活动终结动词(V2誗C1)所具有的单一“终结”特征相比,该类动词虽然着重描述动作造成的结果,但仍具有较弱的起始和持续特征,可以借助表示起始义或持续义词语使其凸显。如“减少:开始减少,慢慢地减少着,一天天减少着”。为了使论题集中,本文对不同类型动词的语法特征不再举例详述。,通常也不能跟“过”共现,如“*减少过”“*扩大过”“*加宽过”“*缩小过”“*延长过”“*增高过”。

弱活动过程过递遗留状态动词(记为V4誗A?B?C1C2D)除了活动起始和活动持续特征较弱外,当状态形成后随之进入恒定的持续过程中,通常没有终结点,因此也不能跟“过”共现,如“*觉醒过”“*了解(知道)过”“*认识过”“*熟悉过”“*醒悟过”。

遗留状态动词(记为V5誗C2D)一般描述遗留状态形成后处于恒定的持续过程中,不具潜在的终结特征,一般不跟“过”共现,如“*包含过”“*混杂过”“*具有过”。

活动持续动词(记为V6誗B)描述活动持续事态,很难追溯起始点和终结点,一般不跟“过”共现,如“*浮过”“*漂过”“*飞翔过”“*漂浮过”“*飘荡过”“*荡漾过”。

遗留状态持续动词(记为V7誗D)描述遗留状态持续事态,跟活动持续动词类似,也很难追溯起始点和终结点,通常也不跟“过”共现,如“*倒映过”“*端坐过”“*耸立过”。

下列三类动词因为历时性语义结构中具有起始、持续和终结特征,通常可以比较自由地跟“过”共现。

活动过程动词(记为V8誗ABC1)具有较强的起点、持续和终结特征,因此,可以自由地跟“过”共现,如“吃过”“读过”“劳动过”“琢磨过”。其中,“过”描述图4所示的活动经历事态,即“过1”。

弱活动终结过递遗留状态过程动词(记为V9誗C1?C2D)可以描述遗留状态起始和遗留状态持续事态,这种遗留状态持续事态可以通过某种外在因素而终结,因此,可以跟“过”共现,如“背过”“拿过”“躺过”“握过”“坐过”。其中,“过”描述图4所示的遗留状态经历事态,即“过2”。

活动过程过递遗留状态过程动词(记为V10誗ABC1C2D)既可以描述活动阶段的全过程又可以描述遗留状态阶段的全过程,所以可以自由地跟“过”共现,如“摆过”“插过”“缠过”“挂过”“贴过”“粘过”“装过”。由于该类动词具有动态和静态双重特征,跟“过”共现时,究竟描述的是活动经历事态还是遗留状态经历事态,需要根据语境而定。前文例(2)已有显示,又如:

(3)a.嘎子在口袋里装过一个红薯。

b.口袋里装过一个红薯。

(3)a有施事,“过”标示“装”的活动已成为过去,如图4“过1”所示;(3)b施事退隐,“过”标示“装”的遗留状态已成为过去,如图4“过2”所示。

3.“过”的时体义与动词的类

“过”的时体意义由动词“过”的词汇意义虚化而来。“过”空间上的“经历”义投射到时间上便形成“过”时体上的“经历”义,即“经历”体。跟动词“过”的空间“经历”义相关,时体标记“过”的“经历”义要求动词的语义结构中也应该具有“起点”“终点”和“续段”特征,由此制约着“过”跟动词的共现关系。因此,并不是所有描述事件过程的动词都能跟“过”共现,只有那些在随时间展开过程中具有起点、续段和终结事态特征的动词才能比较自由地跟“过”共现。

“经历”有完整性经历和反复性经历两种类型,下文做扼要讨论。

3.1 完整性经历与动词的类

根据戴耀晶(1997),“过”的完整性是一种历时整体性,即句子所表达事件的整体性质。因此,前文基于历时特征的“过”的经历体意义属于完整性经历,即动作或状态在随时间展开过程中呈现出一种自始至终没有间断的连续态势,随着动作或状态的终结而形成完整性经历事态。又如:

(4)小张在墙上挂过一幅画。彤彤在桌上摆过几只茶杯。

(5)墙上挂过一幅画。桌上摆过几只茶杯。

(4)的“挂过”“摆过”描述的都是有起点、续段和终点的活动经历事态,(5)的“挂过”“摆过”描述的都是有起点、续段和终点的遗留状态经历事态。

从前文的讨论看,活动过程动词(V8誗ABC1)、弱活动终结过递遗留状态过程动词(V9誗C1?C2D)、以及活动过程过递遗留状态过程动词(V10誗ABC1C2D)的活动阶段和遗留状态阶段一般可以有完整性经历事态表达式,其他类型的动词由于不具有完整的起始、持续和终结过程特征,通常没有完整性经历事态表达式。

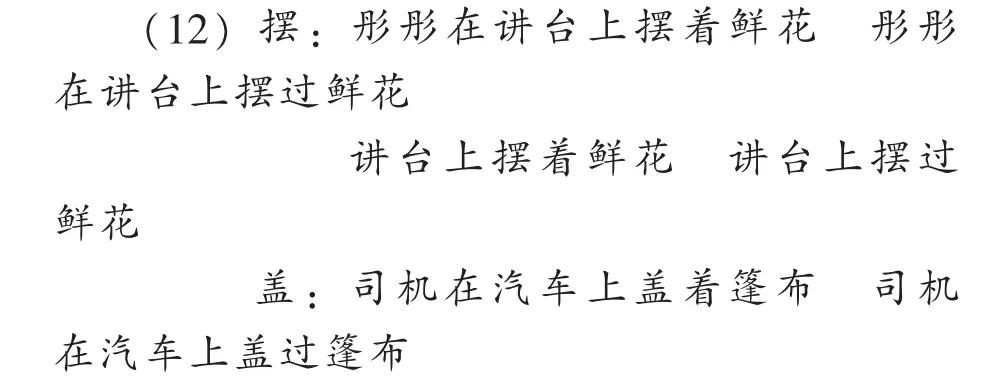

3.2 反复性经历与动词的类

所谓反复性经历,是指动词内在语义结构中不一定包括完整的起始、持续(续段)和终结特征,但具有“可反复”特征,即动词构成的事件在一定时间内(表现为一种反复性持续特征)具有反复发生的可能性。当以某一参照时间为终点对这种可能反复发生的事件进行回溯时,动词便具有了反复性经历的时体意义。可图示为:

图5:反复性经历的语义模式

从T1到Tn,动作在一维的时间轴上反复发生,以Tn为视点回溯动作反复发生的历程,动作的反复发生便构成了一种经历,即“反复性经历”。

动作的可反复性跟动词本身是否具有续段特征没有必然联系,因此,一些虽不具有起始、持续和终点等接续性过递特征,但具有“可反复”特征的动词也可以跟“过”共现。例如:

(6)掉过头发秃过顶。

摔过跟斗跌过跤。

失败过才知道失败的滋味。

(6)中各例除“知道”外都是活动终结动词(V2誗C1),由于具有“可反复”特征,因此都可以跟“过”共现。

不过,并不是所有的活动终结动词都具有“可反复”特征,如“完”“结束”“了断”“灭亡”“终结”等,这些动词因为不具有“可反复”特征,一般不跟“过”共现。陈振宇、李于虎(2013)对“过”经历体意义的可重复性的准允条件进行过讨论,值得参看。

可见,活动终结动词内部根据是否具有“可反复”特征,还可以分为“可反复性活动终结动词”和“不可反复性活动终结动词”两类。

动词的“可反复”特征允许其可以跟动量短语共现,动词的“持续”特征允许其可以跟时量短语共现。具有起始、持续和终结特征的活动过程动词(V8誗ABC1)、弱活动终结过递遗留状态过程动词(V9誗C1?C2D)和活动过程过递遗留状态过程动词(V10誗ABC1C2D)也具有“可反复”特征,这几类动词除了可以有“完整性经历”事态外,还可以有“反复性经历”事态。因此,例(4)和(5)的动词跟“过”共现后既可以跟动量短语共现,也可以跟时量短语共现,例如:

(4’)挂过:小张在墙上挂过三次画

小张在墙上挂过一上午的画

摆过:彤彤在桌上摆过两次茶杯

彤彤在桌上摆过一会儿茶杯

(5’)挂过:墙上挂过三次画

墙上挂过三天画

摆过:桌上摆过两次茶杯

桌上摆过一会儿茶杯

而例(6)的动词跟“过”共现后一般只跟动量短语共现,通常不跟时量短语共现,例如:

(6’)掉过:掉过三次头发

?掉过三天头发

跌过:跌过三次跟斗

?跌过三天跟斗

失败过:失败过三次

?失败过三天

所以,活动过程动词(V8誗ABC1)、弱活动终结过递遗留状态过程动词(V9誗C1?C2D)和活动过程过递遗留状态过程动词(V10誗ABC1C2D)跟“过”共现,“过”标示的既可以是完整性经历,也可以是反复性经历,具体依语境而定。比较:

(7)a.吃过熊掌。

b.终于吃过熊掌了。

c.曾经多次吃过熊掌。

(7)a是描述完整性经历还是反复性经历,不易确定;(7)b通常描述“吃熊掌”从动作起始到终结的完整过程成为一种经历,(7)c描述“吃熊掌”的反复性经历。①据观察,宾语的“有定”“无定”特征也会影响到“过”做“完整性经历”或“反复性经历”释解的倾向性。当宾语为有定名词时,“过”更倾向于释解为“完整性经历”,当宾语为无定名词时,在缺乏语境的情况下,“过”更倾向于释解为“反复性经历”。如前文(3)(4)和(5)宾语为无定名词时,“装过”“挂过”和“摆过”更倾向于释解为反复性经历,如“嘎子在口袋里装过红薯”“口袋里装过红薯”。

无论是完整性经历还是反复性经历,概括起来都包括三个要素,即起始、持续(包括连续性持续和反复性持续)和终结,换言之,跟“过”共现的动词或动词短语通常具有有界特征。动作或状态是否具有有界特征,有时跟动作或状态描写的事理有关。比较(8)和(9):

(8)吃饭:*老王吃过饭

睡觉:*老李睡过觉

洗脸:*老孙洗过脸

(9)读书:老王读过书

写信:老李写过信

看戏:老孙看过戏

例(8)反映的是人的永久性或经常性的行为,正常情况下只要活着就会经常发生,很难跟终结相联系,所以不能跟“过”共现。例(9)不是人与生俱来的经常性行为,可以在人的生命历程中随时发生,具有有界特征,所以可以跟“过”共现。不过,例(8)如果被限定为某一具体环境的具体动作或行为,从而不仅具有起始和持续特征,而且具有终结特征,也就可以跟“过”共现了。比较:

(8’)吃饭:*老王吃过饭

老王在这家餐馆吃过饭

老王吃过蛋炒饭

睡觉:*老李睡过觉

老李在牛棚里睡过觉

老李三天三夜没睡过觉

洗脸:*老孙洗过脸

老孙忙到现在还没洗过脸

老孙用雪水洗过脸

跟(7)a类似,(9)和(8')的“吃过饭”、“睡过觉”和“洗过脸”因为“吃”、“睡”和“洗”除了具有“起始”、“持续”和“终结”特征,还具有“可反复”特征,因此既可以是完整性性经历,也可以是反复性经历,具体依语境而定。例如“老王吃过饭就去看电影了”“老王多次在这家餐馆吃过饭”,前者的“过”表示完整性经历,后者的“过”表示反复性经历。

4.“过”跟“着”和“了”的对应与不对应

一般认为,“了”“着”“过”是汉语动词时体范畴的标记词,不过如前文图4所示,从事件随时间而展开所具有的过程特征来看,它们在事件展开过程中还起到事态标记的功能。其中,“了”和“着”标示事件随时间展开的动态性过递事态,而“过”则标记事件不同阶段展开后的经历事态,因事件阶段特征的不同,存在“过1”和“过2”两个变体。事件动词本质上讲是反映事物运动和变化的,但是,并非所有的事件动词都可以跟“了”“着”“过”共现。换言之,“过”跟“了”和“着”存在对应与不对应关系,下文分别作简要讨论。

4.1 “过”跟“着”的对应与不对应

“过”反映动作的经历,动词须具有“续段(持续)”特征;“着”反映动作的进行或持续事态,动词也需要具有“续段(持续)”特征。表面看,能跟“着”共现的动词也能跟“过”共现,其实不然。据观察,活动过程动词(V8誗ABC1)、弱活动终结过递遗留状态过程动词(V9誗C1?C2D)和活动过程过递遗留状态过程动词(V10誗ABC1C2D)的语义结构中具有起始、持续和终结特征,且具有可反复性,因此,可以比较自由地跟“着”和“过”共现。例如:

①孔令达(1985)认为,这类表示经常性动作的动词,由于每个人天天要做,从表达的角度看,并没有传递新的信息,故一般不说。

其中,(10)是活动过程动词,“着”标示活动持续事态,“过”标示活动经历事态;(11)的动词描述遗留状态事态,“着”标示遗留状态持续事态,“过”标示遗留状态经历事态;(12)兼有活动和遗留状态特征,“着”既可以标示活动持续事态,也可以标示遗留状态持续事态,“过”既可以标示活动经历事态,也可以标示遗留状态经历事态。

上述情况反映了“着”跟“过”对应的一面。如果动词只具有“续段(持续)”特征而不涉及起始和终结事态并且不具有“可反复”特征,这类动词通常可以跟“着”共现,而跟“过”共现则受到限制,包括活动持续动词(V6誗B)和遗留状态持续动词(V7誗D)。例如:

(13)奔跑:山上奔跑着一匹野马

?山上奔跑过一匹野马

漂浮:河里漂浮着几块木板

?河里漂浮过几块木板

飘扬:城楼上飘扬着一面旗帜

?城楼上飘扬过一面旗帜

(14)倒映:海面倒映着美丽的白塔

?海面倒映过美丽的白塔

端坐:佛前端坐着一个和尚

?佛前端坐过一个和尚

耸立:岸边耸立着一座铁塔

?岸边耸立过一座铁塔

(13)和(14)反映了“着”跟“过”不对应的一面。

4.2 “过”跟“了”的对应与不对应

根据图4,“了”可以标示活动起始(了1)、活动终结(了2)和遗留状态起始(了3)三种事态,跟动词是否具有“持续(续段)”特征没有必然联系。而“过”的语义结构中包含起始点、续段和终结点三个要素,换言之,能跟“过”共现的动词除了具有“起始”和“终结”特征外,是否具有“持续(续段)”特征也是非常重要的因素。动词的“持续(续段)”特征跟“过”的“经历”义紧密相关。如上文所讨论的,“经历”又有“完整性经历”和“反复性经历”两种类型,后者决定于动词是否具有“可反复”特征。上述各种因素造成“了”跟“过”之间存在复杂的对应与不对应关系。

当动词的事态结构中包括起始、持续和终结三个要素,这类动词一般也都具有“可反复”特征,因此既可以跟“了”共现,也可以跟“过”共现,具体涉及活动过程动词(V8誗ABC1)、弱活动终结过递遗留状态过程动词(V9誗C1?C2D)和活动过程过递遗留状态过程动词(V10誗ABC1C2D)。例如:

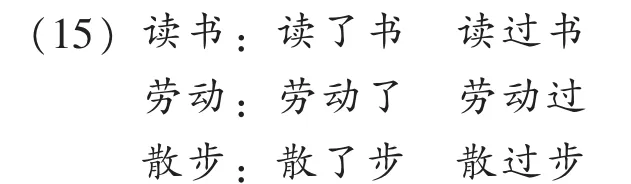

(15)是活动过程动词(V8誗ABC1),“了”标示活动终结事态,即图4的“了2”,“过”标示活动经历事态,即图4的“过1”;(16)是弱活动终结过递遗留状态过程动词(V9誗C1?C2D),“了”标示遗留状态起始事态,即图4的“了3”,“过”标示遗留状态经历事态,即图4的“过2”;(17)是活动过程过递遗留状态过程动词(V10誗ABC1C2D),“了”既可以标示活动终结事态,也可以标示遗留状态起始事态,相应地“过”既可以标示活动经历事态,也可以标示遗留状态经历事态。

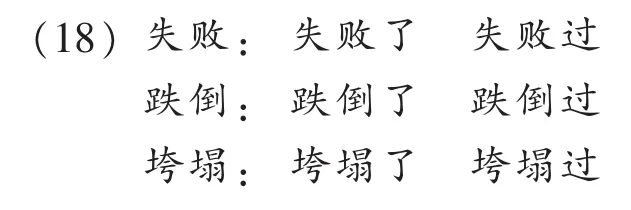

除了上述三种情形外,部分活动终结动词(V2誗C1)尽管不具有“起始”和“持续”特征,但具有“可反复”特征。反复发生的行为在时间轴上也构成一种历程,所以这类动词不仅可以跟“了”共现,还可以跟“过”共现。例如:

上述情况反映了“了”跟“过”对应的一面。如果动词只具有“起始”或“终结”特征,并且不具有“可反复”特征,这类动词通常只跟“了”而不跟“过”共现,包括活动起始动词(V1誗A)、部分活动终结动词(V2誗C1)、弱活动过程动词(V3誗A?B?C1)、弱活动过程过递遗留状态动词(记为V4誗A?B?C1C2D)和遗留状态动词(V5誗C2D)。例如:(19)是活动起始动词(V1誗A),“了”标示活动起始事态,即图4的“了1”;(20)是活动终结动词(V2誗C1),(21)是弱活动过程动词(V3誗A?B?C1),“了”标示活动终结事态,即图4的“了2”;(22)是弱活动过程过递遗留状态动词(V4誗A?B?C1C2D),(23)是遗留状态动词(V5誗C2D),“了”标示遗留状态起始事态,即图4的“了3”。这些动词不具有“起始”“持续”和“终结”的完整特征,且不具有“可反复”特征,通常不能跟“过”共现。

4.3 小结

综上所述,事件动词跟“了”“着”“过”之间的共现关系存在四种情形。其一,既能跟“着”共现又能跟“了”共现的动词通常也能跟“过”共现,包括活动过程动词(V8誗ABC1)、弱活动终结过递遗留状态过程动词(V9誗C1?C2D)和活动过程过递遗留状态过程动词(V10誗ABC1C2D)三类。其二,只能跟“着”共现而不能跟“了”共现的动词通常也不能跟“过”共现,包括活动持续动词(V6誗B)和遗留状态持续动词(V7誗D)两类。其三,只能跟“了”共现而不能跟“着”共现并且不具有“可反复”特征的动词,通常也不能跟“过”共现,包括活动起始动词(V1誗A)、部分活动终结动词(V2誗C1)、弱活动过程动词(V3誗A?B?C1)、弱活动过程过递遗留状态动词(V4誗A?B?C1C2D)和遗留状态动词(V5誗C2D)。其四,少数活动起始动词(V1誗A)、活动终结动词(V2·C1)、弱活动过程动词(V3·A?B?C1)、弱活动过程过递遗留状态动词(V4·A?B?C1C2D)和遗留状态动词(V5·C2D)因为具有“可反复”特征,可以跟“过”共现。

5.结语

根据本文的讨论,我们赞同戴耀晶(1997)“历时性(experience)是经历体最重要的语义特征”的观点。不过,有别于从事件外部观察“过”的历时性,认为“‘过’的历时性表现为与参照时间相脱离的历史曾然性”(戴耀晶1997),我们对“过”的“历时性”的观察着眼于“过”本身的内在语义结构。简言之,从内在语义结构看,“过”的历时性特征体现于包括“起点”、“历程”和“终点”三要素构成的完整过程。这一认识有助于揭示动词跟“过”的共现制约以及“过”“经历体”意义的“历时性”本质,也有助于揭示“过”事态标示功能的历时差异。

人们通常把“过”区别为“表示动作完毕”的“过(1)”和“表示过去曾经有过这样的事情”的“过(2)”,其实前者跟表“动作完毕”义的“了”(即图4的“了2”)之间存在较大差别,即“过(1)”实际表示活动或状态的完整性经历。换言之,“过(1)”和“过(2)”在时体意义上没有本质差别,所不同的是,“过(1)”表示完整性经历,“过(2)”表示反复性经历。

在事件随时间的展开过程中,“过”可以标示活动经历事态,也可以标示遗留状态经历事态,具体标示何种经历事态主要由具体表达式中动词的事态特征决定。

需要指出的是,跟事件随时间展开的其他事态一样,经历事态也并不一定只关涉实际发生过的已然事件,还可以涉及说话人认定或假设在某一时间里已经展开过的事件。例如:

(24)细究起来,大凡你不感兴趣的事情分为两种情况:一种是你尝试过了这事情,觉得毫无兴趣;另一种是你从未尝试过这事情,预先就认定你对它不会有兴趣。(铁凝《门外观球》)

例(24)中的“尝试过”和“从未尝试过”都是作者假定已经发生过的行为,前者具有已然性,后者具有未然性。

曹广顺1995近代汉语助词[M].北京:语文出版社.

曹茜蕾2009汉语显指标记的类型学研究[A].冯力,杨永龙,赵长才(主编),汉语时体的历时研究[C].北京:语文出版社.

陈振宇,李于虎2013经历“过2”与可重复性[J].世界汉语教学(3).

戴耀晶1997现代汉语时体系统研究[M].杭州:浙江教育出版社:57-67.

龚千炎1995汉语的时相时制时态[M].北京:商务印书馆:80.

孔令达1985动态助词“过”和动词的类[J].安徽师范大学学报(人文社会科学版)(3).

———1986a“动词性短语+动态助词‘过’”的考察[J].安徽师范大学学报(人文社会科学版)(3).

———1986b关于动态助词“过1”和“过2”[J].中国语文(4).

———1995从语言单位的同一性看汉语助词“过”的分合[J].安徽师范大学学报(人文社会科学版)(3).

———2005“VP+过”的功能[J].安徽师范大学学报(人文社会科学版)(6).

吕叔湘(主编)1980现代汉语八百词[Z].北京:商务印书馆:216.

孟琮,郑怀德,孟庆海,蔡文兰1999汉语动词用法词典[Z].北京:商务印书馆:161.

彭睿2009共时关系和历时轨迹的对应——以动态助词“过”的演变为例[J].中国语文(3).

税昌锡2010时量补语语义多指现象的认知解释[J].华文教学与研究(2).

——2011事件过程与存现构式中的“了”和“着”[J].语言科学(3).

——2012基于事件过程结构的“了”语法意义新探[J].汉语学报(4).

——2013汉英事态范畴的类型学比较[A].载国际汉语学报(第4卷第2辑)[C].上海:学林出版社.

王力1980汉语史稿[M].北京:中华书局:309-310.

玄玥2011经历体“过”语法化过程的生成语法解释[J].社会科学战线(11).

杨永龙2001《朱子语类》完成体研究[M].开封:河南大学出版社.

Comrie,S.1976Aspect:An Introduction to the Study of Verbal Aspect and Related Problems[M].Cambridge:Cambridge University Press:58.

Dahl,魻.1985Tense and Aspect System[M].Oxford:Basil Blackwell Ltd:141.

On the Aspectual Meaning of guo(过)and Its Experiential State Marking Function

Shui Changxi

(School of Humanities and International Education,Zhejiang University of Science and Technology,Hangzhou,Zhejiang 310023,China)

guo(过);experiential perfect;verb type;event state marking

The diachronic feature of Chinese experiential perfect marker guo(过)embodies the complete process constituted with three sequential components:initial,duration and finish.The experiential perfect meaning of guo includes complete perfect experience and repeatability perfect experience.In the unfolding process of an event,guo can be used to mark either activity experiential state or remaining experiential state,and it is the event state feature of the verb of a certain expression that decides which experiential state it marks.

H043;H146

A

1674-8174(2015)02-0080-09

【责任编辑师玉梅】

2014-03-08

税昌锡(1965-),男,贵州道真人,文学博士,浙江科技学院人文与国际教育学院教授,主要从事汉语语法、语义和汉英对比研究。

国家社科基金项目“基于事件过程结构的汉英表达式对比研究”(09BYY006)

①《华文教学与研究》编辑部与该刊匿名审稿人提出了宝贵的修改意见,谨致谢忱。