我国简政放权和行政审批制度改革的过程、问题与趋势

文/冉 昊

我国简政放权和行政审批制度改革的过程、问题与趋势

文/冉 昊

摘要:简政放权已成为当前我国全面深化改革、转变政府职能的重要内容。行政审批制度改革是政府简政放权的一种表现形式。行政审批制度改革中存在一些普遍性问题,如审批权力的明增暗减或被“截流”,以及审批权“下放”和“渡让”的差异。因此,应从完善行政审批机制和创新审批方式等途径来努力,下一步改革将朝着事后监管和“负面清单”管理的方向进行,行政审批权力将从“下放给低层级政府”更多转变为“渡让给市场和社会”。

关键词:行政审批制度改革;简政放权;历史变迁;负面清单

引 言

简政放权已成为当前我国全面深化改革、转变政府职能的重要内容,而行政审批制度改革成为观察我国政府简政放权的一个重要维度。首先,行政审批制度改革较为全面地反映了政府权力的变化情况。一般说来,我国近些年来政府简政放权包括三方面权力关系的变化:一是中央政府的哪些权力下放给地方政府,即中央和地方政府关系调整问题;二是政府的哪些权力和功能渡让给市场,即政府和市场关系调整问题;三是政府的哪些权力和功能委托给社会组织代理,即政府和社会的委托—代理关系问题。行政审批改革的过程恰恰涵盖了这三类权力关系的变化。其次,行政审批制度改革可以在某种程度上衡量简政放权的程度。近些年来,我国的政府职能正经历着从“全能型”向“服务型”的转变,行政审批制度改革是这一转变的重要体现。全能型政府往往通过行政审批来计划和控制市场和社会的运行发展。因此,裁减政府的行政审批权,则意味着政府权力的下放和稀释。如果把那些市场和社会可以自我调控的元素还给市场和社会,则意味着政府对市场和社会干预的减少,意味着政府对市场和社会越位现象的减少。所以,某种程度上,行政审批制度改革的力度可以衡量我国政府实现政府职能转变的程度,也是衡量简政放权程度的一个标尺。

一 行政审批制度改革的过程分析

我国的行政审批制度改革到目前仍然是进行时,它大体可分为两个阶段。

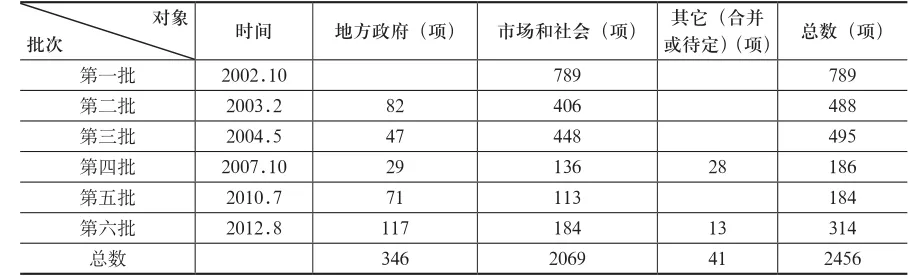

(一)第一阶段:2001年到2012年

2001年9月24日,国务院办公厅下发《关于成立国务院行政审批制度改革工作领导小组的通知》,成立国务院行政审批制度改革工作领导小组,推进行政审批制度改革,改革工作全面启动。此后持续了十年的时间至2012年,分六批取消或调整了行政审批项目。其中取消的项目,一般是释放给市场和社会进行自我调控或管理;而下放的项目,即下放审批权力给省一级相关部门。此外,还有部分合并的项目以及报批待定的项目。如第四批中,有7项拟取消或者调整的行政审批项目是由有关法律设立的,国务院将依照法定程序提请全国人大常委会审议修订相关法律规定。笔者按照这样的类别对第一阶段的行政审批改革的项目进行了分类(见表1)。

从表中数据可以总结第一阶段行政审批制度改革的几个特点:一是改革步伐稳健,周期较长。第一阶段的改革分六批次,持续了十年的时间,可以说是不疾不徐。这样的改革步调有利于协调中央和地方的关系,以及政府和市场、社会的关系,虽然时间长了些,但可以减小改革的阻力,确保改革的质量。

二是改革卓有成效。十年时间中央政府总共取消、下放或调整了2456项行政审批项目。按公开的数据显示,在这六批审批项目改革之后,中央还有1700多项行政审批事项,[1]按此计算,第一阶段所取消或调整的行政审批项目,占中央政府审批项目总数的六成左右。

三是改革的行政审批项目,向市场和社会释放的数量远远多于向地方政府下放的数量。前者为2069项,占改革项目总数的84﹪,后者只有346项,只占总数的1.5﹪。从具体项目也可以看出改革的基本方向,如第六批改革,重点对投资领域、社会事业和非行政许可审批项目,特别是涉及实体经济、小微企业发展、民间投资等方面的审批项目进行了清理,基本集中在政府和市场、社会关系领域。这表明第一阶段的改革方向更集中在政府向市场和社会放权的领域,表明改革更多的是调整政府和市场关系,而不是中央和地方政府关系。这实际上是在行政审批改革的具体项目上明确了改革的市场化方向。

四是改革的内容仍有涉及计划经济的方面,如2002年第一批改革中,就取消了当时的国家计委所拥有的一些商品的定价权,像中央管制的厂丝定价、边销茶定价、食糖定价、国产农膜原料定价、足金饰品定价、天然橡胶定价,以及一些设备的定价,如大型发电设备主机定价,等等。[2]因此第一阶段的改革带有一定的对传统计划经济进行改革的色彩。

与此同时,地方政府及其部门也加大了行政审批制度改革的力度。根据官方的统计,在第一阶段,各省(区、市)合计取消行政审批项目1925项、下放行政审批项目2116项;有20多个省(区、市)不同程度地开展了网上审批和电子监察;全国县(市)一级基本建立了行政审批服务中心,一些省(区、市)也建立了省级部门行政审批服务中心;不少地方还实行一个窗口对外、一站式服务、首问负责制、服务承诺制、限时办结制等制度,制定具体管理办法,加强对行政审批权力运行的规范和监督。[3]

表1 2002-2012年间下放地方政府和释放给市场、社会的行政审批事项分类

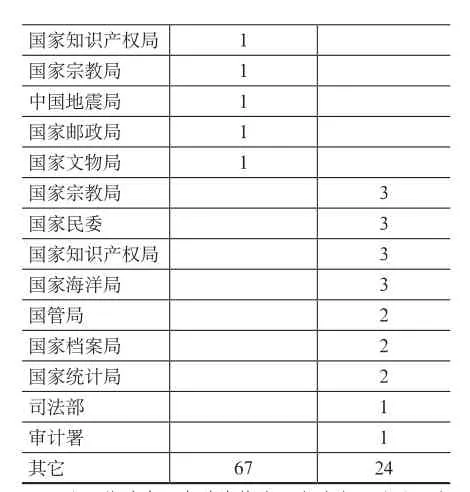

(二)第二阶段:从2013年开始至今

自2013年开始,中央政府开始了力度更大的行政审批制度改革。2013年3月新一届政府成立之初,国务院各部门的行政审批事项共有1700余项。李克强总理向社会承诺,本届政府至少要取消和下放其中的1/3,即567项。而到2014年3月国务院各部门已经实现分批取消和下放416项行政审批事项,[4]截至2015年3月,中央政府再次取消、下放和调整了225项行政审批等事项。[5]两次相加,已大大超过了李克强总理承诺的在五年任期内取消和下放的行政审批事项数量。具体来说,第二阶段的行政审批制度改革,从2013年5月起,在不到两年的时间内进行了九批。按照之前的分类标准,笔者对第二阶段目前为止的行政审批项目进行了分类。(见表2)

从表中我们可以总结第二阶段的行政审批制度改革的几个特点:一是改革的密度大。第一阶段的行政审批制度改革,经十年的时间展开了六个批次,而本阶段改革在两年时间里已经展开了九个批次,密度远远大于第一阶段。由此可见新一届政府在行政审批制度改革力度上的决心。

表 2 中央政府下放地方政府和释放给市场、社会的行政审批事项分类

二是改革的方向延续了上一阶段,即以政府向市场和社会放权为主,其比例远高于中央向地方政府下放审批权的比例。据表中的不完全统计,政府向市场和社会放权的事项为572项,远高于中央向地方政府放权的124项。

三是改革的内容发生转移,从边缘领域逐步转移到生产经营领域,也就是政府和市场关系的调整上。比如说,取消和下放包括省际普通货物水路运输许可、基础电信和跨地区增值电信业务经营许可证备案核准、利用网络实施远程高等学历教育的网校审批、保险从业人员资格核准和会计从业资格认定等审批事项,都是围绕生产领域进行的行政审批权取消或下放,目的就是减少政府对市场的不必要干预。

四是改革的难度加大。虽然本届中央政府在两年时间里已经取消、下放或调整了1155项行政审批事项,但单就数量而言,少于第一阶段的改革数量。很大程度是因为行政审批制度改革逐步向“深水区”迈进,早先的改革事项可能并不涉及部门的核心利益,或者属于原有的计划经济特征的事项,这些事项本应进行改革和调整。但随着改革的深入,越来越多的行政审批事项开始涉及或关乎部门利益和权力,因而改革的难度加大。

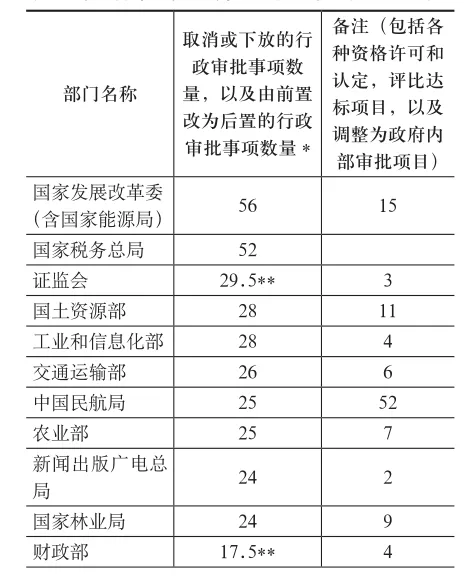

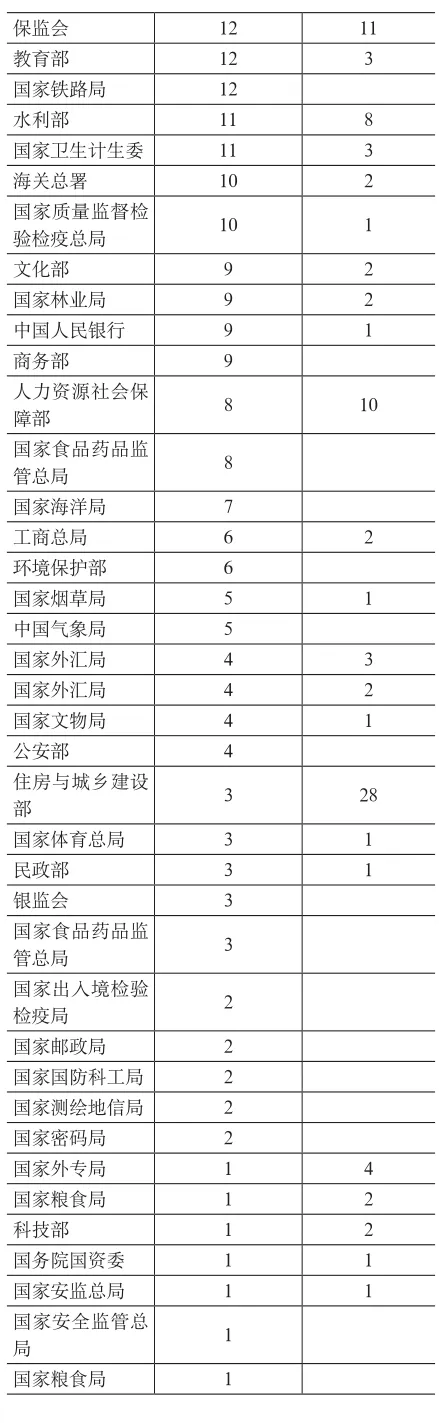

那么,下放或取消的这些行政审批事项的具体分布是什么?通过公开数据,笔者按部门进行了分类,结果见表3。该表反映了2013年以来中央各部门取消或下放的行政审批事项数量的排序,据此可以了解到中央各部门通过这一阶段的行政审批改革所下放或取消的行政审批事项的数量比较,进而对其所剥离的权力进行衡量。

表3 中央各部门取消或下放的行政审批事项数量排序

保监会 12 11教育部 12 3国家铁路局 12水利部 11 8国家卫生计生委 11 3海关总署 10 2国家质量监督检验检疫总局 10 1文化部 9 2国家林业局 9 2中国人民银行 9 1商务部 9人力资源社会保障部 8 10国家食品药品监管总局 8国家海洋局 7工商总局 6 2环境保护部 6国家烟草局 5 1中国气象局 5国家外汇局 4 3国家外汇局 4 2国家文物局 4 1公安部 4住房与城乡建设部3 28国家体育总局 3 1民政部 3 1银监会 3国家食品药品监管总局 3国家出入境检验检疫局 2国家邮政局 2国家国防科工局 2国家测绘地信局 2国家密码局 2国家外专局 1 4国家粮食局 1 2科技部 1 2国务院国资委 1 1国家安监总局 1 1国家安全监管总局1国家粮食局 1

注:统计中,各种资格许可和认定,以及评比达标项目列入“备注”中,而不计入统计排名。*2013年9月第三批、2014年8月第六批取消或下放的行政审批具体事项没有公布,故未计入。**2014年11月第七批国务院决定调整或明确为后置审批的事项中,有三项为财政部、证监会共管,故各自记为0.5。资料来源:根据中央机构编制网数据统计而成。

可以看出,国家发改委剥离的行政审批数量最多——取消或下放了30项行政审批权。如果把其所管理的国家能源局也一并算上的话,那么国家发改委系统在两年时间内所剥离的行政审批权共56项。通常理解,发改委拥有的各项审批权是最多的,意味着其权力在各个部门中也是最大的,能够如此大力度地针对拥有最大行政审批权的部门进行改革,体现了李克强所说的“政府的自我革命”。剥离数量排在第二至八位的国家税务总局、证监会、国土资源部、工业和信息化部、交通运输部、中国民航局、农业部,也都是事权较大的部门。这昭示了政府向市场放权的改革方向。

新闻出版广电总局取消或下放的审批事项数量也较多,达到24项,体现了党和政府繁荣文化市场的决心。如2013年7月第二批取消的“出版物总发行单位设立从事发行业务的分支机构审批”“中外合作摄制电影片所需进口设备、器材、胶片、道具审批”以及“一般题材电影剧本审查”,可见在出版、电影设备的使用以及电影剧本内容等领域,国家的管制有所放松。而2014年2月的第五批则取消了“出版物总发行单位设立审批”,是在第二批的基础上出版领域的进一步放宽。

总之,行政审批制度改革大体经历了两个阶段。一方面,两个阶段的改革方向是相同的,即推动政府向市场、社会释放权力,减少政府对市场和社会的不必要干预,推进改革的市场化。另一方面,第二阶段的改革从密度上大于第一阶段,从难度上也大于第一阶段。由此可见,进一步推动我国行政审批制度改革,仍然会面临不少问题。

二 行政审批制度改革中存在的问题

行政审批改革取得了显著成绩,同时也暴露出一些值得重视和改正的问题。

(一)“明减暗增”的问题

所谓“明减暗增”的问题,主要表现在表面数量减少,实际权力更大。由于历史原因,各部门积累的行政审批事项种类繁杂、数目繁多,局外人很难完全摸清。所以各部门有可能为了部门和个人利益,表面上减少审批项目的数量,实则拥有更大的行政审批权力。比如,很多行政部门仅取消那些常年不用的行政审批项目,这就造成表面上的数量减少,而实际上由于核心审批项目的价码提高而拥有更大的行政审批权。或者是把多个许可审批事项合并,从上报的数量上看似乎减少了,但实际上这些许可事项仍然存在。地方的行政审批改革也曾出现过类似问题。以武汉为例,当年武汉市常务副市长在全市审批制度改革工作会上历数了审批制度改革的“怪现状”:“有的将几个项目合并为一个上报要求保留,实际审批内容、程序、环节没有减少;有的把国家早已明令取消的审批项目也作为此次减少的项目上报;有的化整为零,把一个审批项目的几个环节,拆成几个审批项目;还有一单位拿着报告找分管市长,要求增加新的审批事项……结果,各单位报上来的审批事项达到了3109项,超过同类城市1000多项;后经仔细审核、甄别,仍超过了2000项。”[6]同时,还出现了“换马甲”现象,即变相出现很多新的审批事项。旧的审批项目看似取消了,其实是换了“马甲”又以新的面目出现,实际上没有什么本质区别。

(二)“截流”的问题

在行政审批制度改革中,“截流”问题也比较突出,即下放的权力被与原部门相关的中介机构或下属社团组织获得,从而造成表面上行政审批事项减少,而实际上行政审批权力仍掌握在相关联的利益集团手中。以海南为例,根据公开报道,2000年以来海南省先后7次取消、调整行政审批事项600多项,省级行政审批事项从1300多项精简到711项。2008年,海南省政府设立政务服务中心,通过行政审批“三集中”改革将审批推向窗口化。看起来海南的行政审批改革落到实处,但实际在某些行业出现了“截流”问题。如房地产行业,“目前部分审批权力被下放转移至中介机构,但这些机构大多为指定的、与政府部门利益挂钩。他们把‘隐形审批权’当成手中的权力,擅自改变计费方式、无明码标价收费和工作效率低等情况让企业颇感头疼。如防雷检测,是这几年新增加的项目。检测机构只有一家,而且收费不低,一个项目动辄就是数十万元;还有施工图审查机构,整个海南只有3家,图纸审查候审排队往往长达三四个月。为了减少对项目推进速度的影响,不得不到处托人找关系、请客送礼。”[7]

(三)“下放”的缺陷

通过大数据综合分析得到的数据质量直接影响到分析结果的正确性。因此,在做数据的综合分析前,应对目标分析数据进行预处理,由此开发数据预处理模块。

在行政审批制度改革中,有一部分是上级部门将相关行政审批权下放到下级部门。与政府向市场和社会放权不同,这体现了中央和地方关系的调整,或是上级政府和下级政府之间权力关系的调整。这里自然就出现一个问题,虽然权力行使主体发生了转变,但对于企业和个人来说,他们跑部委和跑地方政府,都是往政府跑,没有本质的差别。中央政府把审批权下放给地方政府,如果地方政府仍然按照过去那种方法来审批,权力寻租和腐败的问题依然解决不了。如据公开报道,2012年海口市政府为优化房地产开发项目联合审批流程,把原11个阶段的审批简化成8个并将一些权力下放到县一级政府。然而,其结果只是二次审批环节的减少,而审批的内部程序依然繁琐冗长。[8]因此,仅仅是把政府的行政审批权逐级下放或者仅仅是减少审批环节,并不能真正实现给企业和市场“减负”,也无法从根源上遏制审批权力的寻租。只有转变审批方式,把行政审批权更多地从政府渡让给市场和社会,才可能转变政府职能,真正发挥“无形之手”的功能。

三 行政审批制度改革的发展趋势

未来我国的行政审批制度改革,应从以下三个方面着重推进。

一是事前监管转为事后监管。“事前监管主要的办法是审批,这个弊病很大”。[9]因为事前监管的本质就是传统的审批程序,即政府规定能做什么,然后相关的单位或企业再按照这个规定向政府有关部门申请可不可以做。这无疑给了政府部门干预市场和社会的权力,并且会因为审批手续复杂而导致效率降低。“所以市场监管要从事前监管为主转向事后监管为主,要从实质性审批转到合规性监管,因为规则在这里,违反了规则在运行过程中就管你处罚你”。[10]中央政府已经意识到了这个问题李克强指出要“深化投资审批制度改革,取消或简化前置性审批”。[11]

二是加强“负面清单”管理。某种程度上说,“负面清单”模式是对转变事前监管的后续补充。因为“负面清单”意味着企业哪些事情不能做,以及哪些领域不能涉入;而“事前监管”则规定了企业能够做哪些事情。如果说后者是行政审批改革之前的现实状态,那么前者就应当是改革之后的理想状态。狭义理解,“负面清单”原本是针对外商来华投资的一种称谓上海自贸区试行负面清单管理,负面清单包括18个行业门类,就是我们在投资领域进行“负面清单”管理的有益尝试。然而,若广义理解则可把“负面清单”所指领域扩展到社会各个领域,使其成为政府实施简政放权和行政审批改革的重要举措之一。李克强就反复强调过“负面清单”的管理,一些地方也开始了“负面清单管理的探索。因此,“负面清单”管理将成为我国现阶段简政放权和行政审批制度改革的方向其转变能否顺利进行,关系到简政放权和行政审批改革能否顺利推进。

三是从中央放权给地方,逐渐转变为政府放权给市场和社会。如前所述,当前的行政审批事项仍有一部分属于权力下放,即审批权从中央下放到地方。虽然权力行使主体发生了变化,但权力关系的本质没有改变,权力仍然掌握在政府手中。而旧有行政审批制度的症结在政府,而不仅仅是中央政府,因此审批权下放并不能解决过去的制度问题,达不到简政放权的目的。因此,仍需要对这一部分审批权力进一步改革,把权力释放给市场和社会,而不是下放给下一级政府。实践证明,向市场和社会下放权力,“激发了社会投资和创业热情,增强了市场主体发展信心”,[12]今后要加大这方面放权的力度。

注释:

[1]宋世明:《实现取消和下放行政审批事项数量和质量的统一——写在国务院公布新一批取消和下放行政审批事项之际》,中国机构编制网,2013年12月11日,http://www.scopsr.gov.cn/xzspzd/pl/201312/t20131211_248060.html,2015年6月1日。

[3]《行政审批制度改革取得新成果:负责人答记者问》,人民网,2010年7月14日,http://politics.people.com.cn/GB/1026/12147085.html,2015年6月1日。

[4]李克强:《关于深化经济体制改革的若干问题》,《求是》2014年第9期。

[5]李克强:《政府工作报告——2015年3 月5日在第十二届全国人民代表大会第三次会议上》,《人民日报》2015年3月17日,第1版。

[6]《武汉行政审批改革怪现状:明减少暗增加》,《长江日报》2001年6月7日。

[7]吴雪君:《审批权下放了,为何企业还不满意》,《工人日报》2014年2月25日,第1版。

[8]吴雪君:《审批权下放了,为何企业还不满意》,《工人日报》2014年2月25日,第1版。

[9]吴敬琏:《中国改革不能回避7个问题》,共识网,2014年4月17日,http://www.21ccom.net/articles/zgyj/ggcx/article_20140417104545.html,2015年6月1日。

[10]吴敬琏:《中国改革不能回避7个问题》,共识网,2014年4月17日。

[11]李克强:《政府工作报告——二零一四年三月五日在第十二届全国人民代表大会第二次会议上》,《人民日报》2014年3月15日,第1版。

[12]李克强:《关于深化经济体制改革的若干问题》,《求是》2014年第9期。

责任编辑 余 茜

作者简介:冉昊,中共中央党校社会发展理论教研室讲师,北京大学政治发展与政府管理研究所助理研究员,法学博士,北京市,100091。

基金项目:中共中央党校青年项目“社会组织参与社会管理研究”(2014年)

文章编号:1006-0138(2015)05-0026-07

文献标识码:A

中图分类号:D630