社会改革中的婚恋变迁:《废都》的婚恋悲剧透视

刘 芳

(1.德宏师范高等专科学校中文系,云南 芒市 678400;2.北京大学中文系,北京 100871)

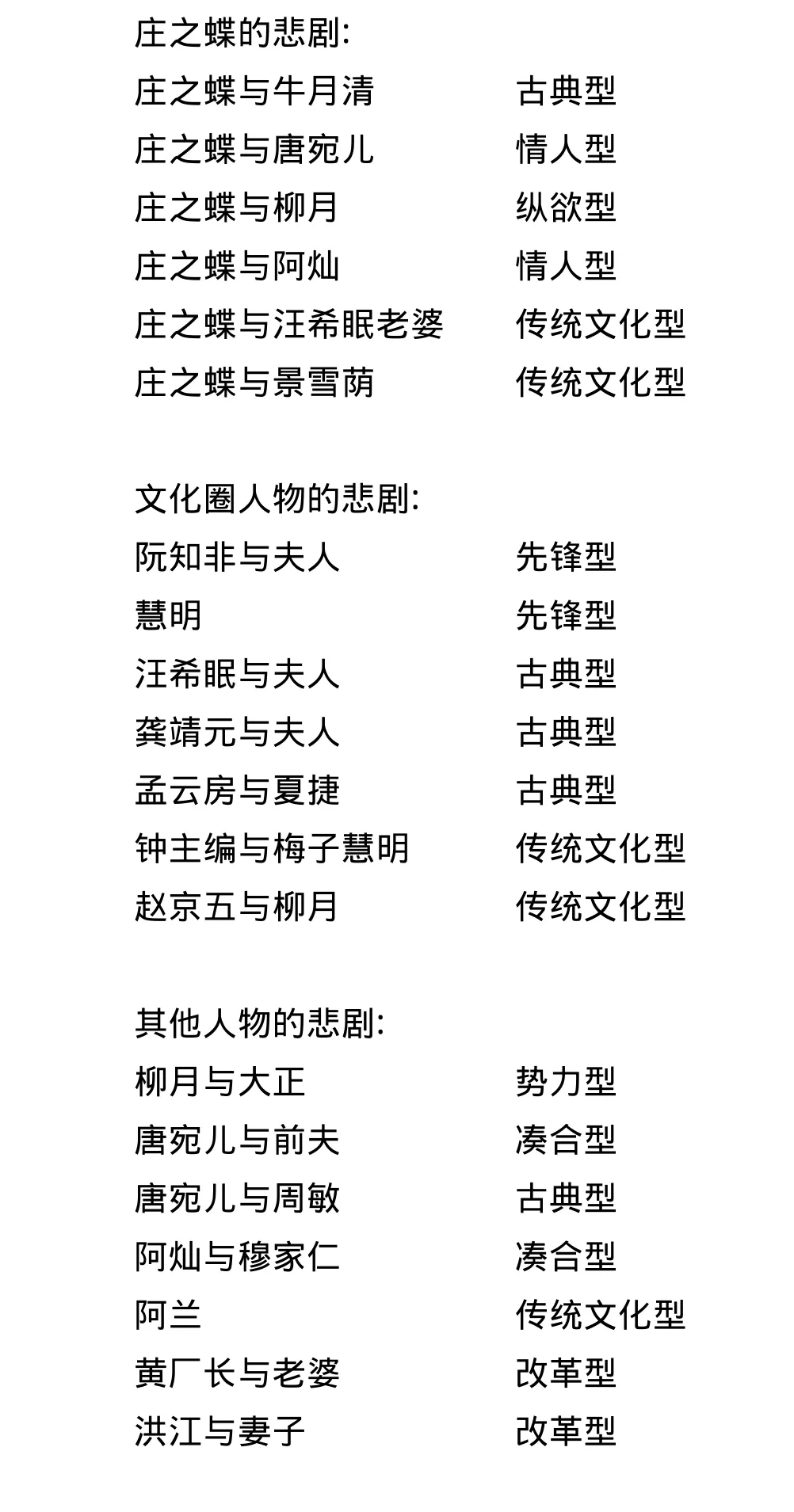

关于《废都》的主题意识,钟本康、韩鲁华等人已经做过论述[1-2],这里就不赘述。本文拟探讨的是《废都》自性意识层面上所反映出来的众多人物的婚恋悲剧。如其他论者所述,庄之蝶是一个典型的士大夫形象,具有浓厚的“奔女情结”:“希望有美丽多情的勇敢女子替他们冲破礼教的罗网,主动送爱传情,投送怀抱。”[3-4]但随着中国改革开放的进一步深入,庄所关涉到的婚恋因其内部结构的滞后性必然以失败告终。本文试图归纳出8种婚恋悲剧模式,当然,它们之间实际上没有严格的区分,而且人物之间的悲剧模式还具有双向性、双重性,如庄之蝶与他的3个婚外恋对象唐宛儿、柳月、阿灿分别构成情人型、纵欲型、情人型悲剧,而从这3个女人的角度看,她们与庄所构成的又全都是传统文化型悲剧。如图1所示:

图1 传统文化型悲剧

本文拟从人物的生存状态入手,按照一定的婚恋结构发展轨迹来透视《废都》中的婚恋悲剧。

一、求之而不得的悲剧

人们对爱情的追求,结局不一定都能如愿以偿,追求爱情的失败构成了自古以来就有的“只可远观而不可亵玩”的“传统文化型”悲剧。婚恋失败者在受到打击后,无奈中只得凑合着找个对象代替,构成“凑合型”悲剧;或是放弃追求完美的爱情转而纯粹追求钱、权等“利”构成“势利型”悲剧。

(一)被现实束缚的传统文化型悲剧

这种模式中婚恋者的爱情在现实中不可能实现,成为了“只可远观而不可亵玩”的精神寄托,继而表现为对崇高、神圣爱情的呼唤。这种传统文化型模式古今皆存,从《诗经》中的《蒹葭》,到陶潜的《闲情赋》,再到曹植的《洛神赋》,都是寻美人兮而不得、被现实束缚了的悲剧。《孔雀东南飞》中的焦仲卿与刘兰芝、《红楼梦》中的贾宝玉与林黛玉的婚恋悲剧都是这种悲剧模式。婚恋者的传统文化基因积淀过重,气质与性格不具革新特质和基本的攻击性基因,以及不可逾越的现实因素、无法跟上时代的步伐等等都是传统文化型悲剧的根源。更应指出的是,这种模式中表现出来的痴情与雅洁在黑暗现实中是不堪一击的。《废都》中的这种婚恋悲剧模式有以下几组。

1.钟主编与梅子的悲剧

钟主编与老婆一直分居,离婚数十年来的生命支柱就是初恋情人梅子的来信,而给他回信的真正“梅子”却是庄之蝶。钟主编给“梅子”的最后一封信中说,在人生的风烛残年他想要与梅子过几天夫妻生活,还反复求“梅子”原谅他的“非份之想”。临终前他把自己与“梅子”的信全交给庄之蝶,在疾病、官司和情感的纠葛中含恨而去。他的悲剧与景雪荫对庄之蝶、汪希眠老婆对庄之蝶的痴情极为相似。可见纯情虽然美丽,可在现实面前却显得如此脆弱与可怜。

2.庄之蝶和景雪荫、和汪希眠老婆的悲剧

在小说中,庄之蝶对这两个女人都无非礼之举而这两个女人对庄却都有着深沉的挚爱,庄对她们也很有好感。

汪希眠有乙肝病,老婆正是如狼似虎的年龄,却几年都不能与他亲吻,偶尔一两个月行房事也要带套,可见汪妻是如何的不幸了(见《废都》P194)。但在两性关系上,汪妻比阿灿理智,她对庄倾诉了数十年来的相思,却绝不允许庄越轨,庄也没敢放肆,这对于庄的纵欲或许是一种矫正和引导。

景雪荫是何等的高贵与傲慢,但庄的一张纸条(孟云房冒名所写)却能使她爽快地帮周敏进了杂志社。正如夏捷所说:“爱情这东西说不来,做夫妻的不一定都有爱情,有爱情的倒不一定就做了夫妻。”(见《废都》P19)景出身高干,漂亮能干,却求庄而不得,结婚后又因周敏的文章与庄打起了官司。从小说中我们读到,事态的恶化非她的本意,但人在红尘,身不由己。最后她姑子施点计谋赢回了官司,可丈夫的腿却在夜里被周敏打断,昔日有情人终成仇敌,何其悲也;欲做好人,何其难也。

3.赵京五与柳月的悲剧

赵京五眼光甚高,黑白两道都能周旋,曾以水仙自喻,哀叹水仙(也是他自已)“灵与肉的分离”,自信“西京文化界里我自感还是一表人材的”。他请庄之蝶为他做媒娶柳月,牛月清说“赵京五眼光高,哪里就看上柳月?”(见《废都》P371)可赵哪里料到当时的柳月已成了庄的情妇!柳月主动献身于他,还去“求缺屋”和他搞过几次,他则丝毫不知庄、柳的微妙关系。等到柳月要嫁与市长儿子,他还确信庄之蝶所说的这是柳月“一个心眼儿要嫁给大正的”(见《废都》P473)。殊不知,这正是他敬爱的“庄老师”所捣的鬼。赵京五的一片真情受到了莫大的欺骗,即使他得到柳月,也难以保证庄、柳之间不再勾搭。唯钱是图、盗印劣书的洪江尚且招了几名漂亮的女店员供自己选用,颇有能力的赵京五竟活得不如他!清高又有何用呢?纯洁无暇的传统爱情又如何禁得起现实的风雨?这说明,在《废都》的现实里,卑鄙无耻才是生存的真正武器,一切善良与尊严在它面前都将黯然失色。

4.阿兰的悲剧

阿兰是一个积极进取而又很天真的女孩。进取,所以她不闯出事业来不结婚(从她身上我们可以看出其姐阿灿当年的影子);天真,所以才会被街道王主任奸污。她像赵京五一样,很清高,书生气重,一心想做天鹅,却成了飞蛾;不能在理想的高空翱翔,只能在现实污秽的低处蒙辱。她想以正当的手段、不屈的清高与现实社会对抗,这只会跌得更惨,想要自洁的女孩远比男孩要困难得多。阿兰没像柳月那样委屈自己,忍辱做王主任的情妇,表现了她与肮脏的社会现实抗争到底的传统文化人格精神。

阿兰与赵京五是同一类型的悲剧人物,如果他们相遇,可能会组建一个适合他们的婚姻结构,但婚恋的复杂就在于无缘,或有缘无份。

(二)凑合型悲剧

“传统文化型”悲剧把婚恋者理想中的爱情无情地带走了,他们只好委屈自己,凑合着找个对象过日子,这就是“凑合型”婚姻。在这种模式中,由于一方存在着某些优势,故内部隐藏着婚姻结构的不平衡性,一旦遇到理想的人(或优于配偶的人)便会产生剧烈的婚变。

1.阿灿与穆家仁的悲剧

小说中阿灿有美被压抑着的深刻痛苦,她说:“这世上多是甲女配乙男么!人常说金子埋在土里也是金子”,但“把你埋在土里了你是金子又有什么用?铁不值钱,铁做了锅却能做饭,铁真的倒比金子有价值!”(见《废都》P241)阿灿当年学习好,但家庭成分高,从安徽去新疆支边,找了穆家仁。孟云房说她人才好、气质好,她说:“可正是这脸面和气质害了我!年轻时心比天高,成人了命比纸薄,落了个比我高的人遇不上,死猫烂狗的又抖丢不离。”(见《废都》P241)相反,她的丈夫穆家仁却老实本分,常被她数落。穆家仁是建筑队的绘图员,勤做家务,阿灿却认为他无能:“你要是有庄先生这份本事,我天天供了你去写作,屋里一个草渣渣也不让你动。”(见《废都》P238)同一巷里的老太太也说:“穆家的门风怪哩,代代男人憨木头胚子,屋里人却一辈比一辈的俊俏。”(见《废都》P237)

由于二者婚姻结构的不平衡性,虽然孩子已经上初中了,但阿灿却和庄之蝶仅第一次见面时就以身相许,以迅雷不及掩耳之势给穆家仁扣上了一顶绿帽子。

2.唐宛儿与前夫的悲剧

唐宛儿的第一个男人(前夫)是工人,是他把唐强行压在床上,唐才无奈嫁了他。然而唐是他的地,他是唐的犁,他要什么时候耕就什么时候耕,根本不顾唐的感觉(见《废都》P116)。用唐宛儿的话说:“他只是有劲,是头驴子!”这还谈什么幸福美满呢?多少古典女子就是这样终了一生。唐宛儿与阿灿一样,她们都是委屈自己与丈夫凑合着过,都有着被现实压抑的深刻痛苦。但唐宛儿的反抗比阿灿更大胆和痛快:在舞厅认识周敏以后,二人一起私奔(由于她的直率和大胆,又再次酿成了与庄之蝶的悲剧)。唐宛儿的追求是应当予以肯定的,造成悲剧的根源主要来自于她的前夫和她自身的传统人格的易屈服性特点(因此唐宛儿也有责任)。唐宛儿要么改变前夫,如阿灿的改变穆家仁,庄之蝶的改变牛月清,以调整婚姻结构;要么与丈夫离婚;或者像阮知非夫人一样养男人,像柳月那样泡老外,以情人弥补婚姻的枯萎。可这对一般女子来讲又谈何容易?唐宛儿选择了最便捷的方法:私奔。

(三)势力型悲剧

“传统文化型”悲剧对婚恋者的打击除了带来“凑合型”悲剧外,还构成“势利型”悲剧。“势利型”悲剧虽也是委屈自己而成婚,但它是有利可图的,“利”一旦消失,婚恋结构的平衡性立刻会被打破,潜藏的危机马上爆发,从而产生婚变。

1.柳月和大正的悲剧

柳月与唐宛儿争夺庄之蝶失败后,反观自己:“我现在才明白我毕竟是乡下来的一个保姆,我除了长相凑巧差不多外,我还有什么?”(见《废都》P373)她认了命,赶紧找赵京五做依靠,还主动“献身”于他。由于受势利心态的支配,以及庄之蝶卑鄙手段的“帮助”,她又咬牙嫁给了市长的跛脚儿子大正。她所走的道路正是许多底层打工妹为寻求荣华富贵而不得不选择的。但柳月的悲愤、无奈失衡的心态并没因生活环境的优裕而恢复正常,婚后同样另寻寄托:去阮知非的舞厅陪舞,当模特,泡美国小伙子。

二、求而得之的“古典型”悲剧

事物总是在发展变化的。在追求到理想的爱情之后,若不常常修补,时时呵护,婚姻到了一定的时间难免不腐朽、不僵化,就有可能构成“古典型”悲剧。这种婚恋模式的最大特点是“呼”新厌旧,表面上看平静、美满,事实上婚姻双方受到重重压抑和束缚,但又不敢冲破它,最终成为爱情的坟墓。它如一汪死水,没有活力。久而久之,婚姻结构便腐朽不堪,并呼唤改革婚姻现状,出现新的婚姻关系。这正如“生产关系一定要适应生产力的发展”一样,婚姻关系也要适应婚姻结构动力的发展变化。

“古典型”婚姻模式在现实中既很普遍而又很隐藏,潜伏着危机,其病根在于浪漫的爱情蜕化成了家长里短、油盐酱醋茶,无力承受新的生命动力冲击,故有可能僵化乃至死亡。

(一)庄之蝶与牛月清的悲剧

庄之蝶是一个受传统文化人格束缚很深的作家,因其传统人格积淀过于深厚,故当新的生命动力冲击他的时候,他无法像阮知非等人那样彻底打破原有的婚恋生活结构,而是要维护一个已经僵化的婚姻外壳。因此,他的生命能量无法得到正常的释放,成为小说中最清醒、最困惑、最忧虑因而也是最痛苦的人——文化人格越完善的人,在裂变中就越痛苦。庄之蝶不断追求新的生命能量:追求女性,获得自然人格的修复,但同时又使生命中更为重要的文化人格陷入更深的泥潭,这也正是《废都》深层的婚恋悲剧根源。

庄之蝶与妻子牛月清的家庭生活是死板的,缺乏活力。表面上看:夫荣妻贵,幸福美满,实际上内部腐烂的东西却很多,以至于连正常的性爱都无法得到满足,更谈不上思想的勾通与情投意合。

牛月清的确算得上典型的贤妻良母,她说自己是照料庄之蝶的“保管员”:“女人嘛,就再跑,前头遇着的还不是男人。”(见《废都》P 134)她牺牲了自己的一切(包括事业)来帮助庄之蝶,忙里忙外,开商店,打官司,操办柳月的婚事,甚至为了庄之蝶的名人面子对外隐瞒庄之蝶与唐琬儿的奸情。她不懂三围,不懂收拾打扮,甚至听不惯“情人”这个词,每次与庄做爱都半推半就,尽说些“败兴”的话,似乎在结婚多年的丈夫面前她依然很羞涩。庄要她配合,她说“我又不是荡妇”;庄对她没了兴趣,她又说“你要离婚就明说,别拿了这软刀子杀我”(见《废都》P341—343)。她言辞犀利,敢鞭打柳月;但心地善良,为人热心:帮别人处理剩馍。可是这样一个好妻子,却失去了婚姻中最关键的纽带:爱情。或许正因为如此,钟本康说牛月清是个“精神废人”,是“废都”的象征[2]。

牛月清完全依附于庄之蝶,把自己降到了庄的“附属品”位置,与庄已不能构成人生的“伴侣”关系,使得婚姻的内部结构失衡。她的古典妇女“基因”过重,压抑了自己也压抑了丈夫,最终失去了丈夫。庄之蝶洞察到了,于是企图摆脱旧有模式而修复自己,故泡上唐宛儿,勾引柳月,又染指阿灿。而牛月清到故事结束时还“想不来庄之蝶为什么就反感了自己”,“这只能说庄之蝶不是以前的庄之蝶了”(见《废都》P482—483)。她自始至终都拘泥于自我,但也聪明地探究到了庄之蝶的深层变化。在小说最后,她听了尼姑慧明对男女情爱关系的一番剖析(这是透视她与庄之蝶婚姻悲剧根源的精髓)后,便去做美容,开始关心自己,但太迟了:她没能与庄再破镜重圆。

牛月清没有勇气冲破世俗观念,革新自己的婚姻,宁愿忍辱负重,包括忍受性欲不能得到满足的痛苦来维护这个已走向解休的家庭,正如小说中的奶牛牺牲自己献出牛黄一样,牛月清牺牲自己呵护出了一个作家,这与慧明的勇于堕胎形成了强烈而鲜明的对比。另一极的庄之蝶也勇于冲破樊笼,大玩女人。小说开头未交代他曾有此“前科”,这一方面让我们看到所谓“正人君子”和“名人”的虚伪、人性之难抑,另一方面也证实他是由最初的禁欲(他曾反复告诉唐宛儿,唐是他的第一个女人)走向纵欲,既无力自拔,又要顾全名人面子,因而陷入了深深的苦闷、焦躁中。

摆在庄之蝶面前的只有两条路:要么与牛月清离婚,重建新的婚姻结构,修复自己,不要虚无的“名”;要么改造牛月清,使她成为自己需要的那种女人。而牛月清呢,要么守着传统的“妇人之道”,失去自我,为大家“保管”庄之蝶,只管庄“吃好穿好身体好,哪里知道人活着还要一种精神哩”(见《废都》P152),进一步说,像养宠物一样养着庄,自已成为庄的附属品,从而毁掉一切;要么不断调整自我以给庄新鲜感,自主独立,改变旧我,吸收新的生命“基因”(包括美容等外在特质),像慧明所说的那样(见《废都》P484一485)去追求男女平等,从而成为庄的人生伴侣,携手共渡人生。

(二)汪希眠与夫人,龚靖元与夫人,孟云房与夏捷的悲剧

这三组婚姻也都属“古典型”悲剧。他们(特别是妻子一方)根本就谈不上美满幸福,因为男方都常年在外拈花惹草,他们的结合只是满足了世俗的眼光,别人以为夫荣妻贵,实则妻子一方受够了冷落。汪希眠老婆更是说:“我现在只是活猫哩!”(见《废都》P195)除夏捷的思想有所反抗外,她们都宁愿委屈自己而不愿冲击这一婚姻的桎梏,“宁为瓦全而不为玉碎”。相反,生活在下层的黄厂长老婆则敢于以死反抗黄厂长对自己的冷落。

(三)唐宛儿和周敏的悲剧

周敏是地痞出身,较为浮躁,他撞见了因婚姻不幸、感情不合而欲寻求婚外男人的唐宛儿,二人一拍即合,如鱼得水。然而,唐宛儿虽美艳聪明,周敏仍觉得空虚和失落:“仍没有新的思想和新的主题。”(见《废都》P10)唐由情人变作妻子,对周敏来说己失去了原有的魅力,正如牛月清已经不能吸引庄之蝶一样。而在唐宛儿眼中,周敏同样开始变得渺小:“和周敏在一起当然有着与第一个男人没有的快活,但周敏毕竟是小县城角儿,哪里又比得了西京城里的大名人。尤其庄之蝶先是羞怯怯的样子,而一旦入港,又那么百般的抚爱和柔情,繁多的花样和手段,她才知道了什么是城乡差别,什么是有知识和没知识的差别,什么是真正的男人和女人了。”(见《废都》P116一117)有着强烈虚荣心的唐宛儿,发现了比周敏更强的男人,就毫不犹豫地继续高攀、追求,直到抓住了庄之蝶;庄也正因压抑、苦闷而向婚外突破,顺势接纳了唐宛儿。

唐宛儿与周敏之间的裂痕正悄悄扩大,并开始背道而驰:唐扑向更优秀的男人,周扑向发财成名的目标。他们的爱情已经枯萎,婚姻开始死亡,变作了爱情的坟墓。他们甚至连法律手续(婚姻的正式“坟墓”)都没有,以致唐被前夫绑架回家,想离婚而不能,饱受皮肉之苦。

唐、周的私奔正如“娜拉的出走”,私奔以后又如何呢?他们当时是盲目的。娜拉的出走担忧的是生计问题,今日的私奔担忧的则是幸福。私奔、再婚以后就不会再步入另一个误区了吗?也许,每一个婚姻与婚姻之间都相互构成了“围城”,离婚、再婚不过是从一座“城”进入了另一座“城”。

这里还要顺便指出:周敏或许对唐、庄二人的微妙关系是已经觉察到了的,他不捅破是因为想借助这种关系爬得更高、更快。因为按周敏在小说中的性格展露,诸如求职时向孟云房的下跪,打官司时的诡计、夜打景雪荫丈夫的手段等等,即可见其狡诈无赖之一斑。庄之蝶在小说结尾的暴死,说不定就是周敏的杰作!小说没写清楚这一点,一方面留下了更多的想象空间,另一方面也在某种程度上导致了情节发展的失真,且限制了小说意义的深刻性。

这么多人都把希望寄托在庄之蝶身上,注定是要失败的,下文几组婚恋悲剧便是例证。

三、婚恋改革酝酿期的悲剧

由于“古典型”悲剧阻碍了婚恋双方的正常发展,正如“生产关系一定要适合生产力”一样,旧有的婚姻关系就会受到冲击,继而建立更适合双方的新的婚姻关系。由此,便出现了婚恋改革酝酿期的两个悲剧模式:“纵欲型”和“情人型”。随便玩弄异性,纵欲取乐,寻求刺激以取得平衡,反抗旧有婚姻,这是“纵欲型”;寻找婚外情人,享受婚外恋的甜蜜滋味,以突破“古典型”模式,这是“情人型”。在改革开放步伐加快和深入的20世纪90年代中国,这一现象不断蔓延,在沿海甚至有了“二奶区”,以至于中国的《婚姻法》几经修改以巩固社会家庭的稳定[5-6]。

(一)纵欲型

这种模式中二者的关系仅限于欲玩,没投入真感情,纯属发泄性爱恋。如:庄之蝶与柳月的悲剧。柳月想和唐宛儿争夺庄之蝶,但庄之蝶仅仅是想玩玩她而已,因此庄明白她的用心后便不再理她,并反感起来,柳月最终什么也没得到,反被庄毁了自己的身子,成了他的情妇,最后又被庄当作贴身丫环似的踢给市长的跛脚儿子大正。柳月不像阿灿那样明智地远离庄,相反在结婚的前夜还让庄再给自己一次“美丽”,使得“纵欲型”婚恋悲剧一步步迈向深渊,也为她后来的歌厅陪舞等埋下了伏笔。

柳月的悲剧或许也是许多乡下打工妹的悲剧:不是受辱就是屈嫁权贵!柳月如果嫁与赵京五,则可能会因赵京五与庄之蝶的关系密切而再度被庄勾扯,酿成更大的悲剧;嫁与市长儿子虽避免了以后的藕断丝连,但却苦了自己;远远离开西京城,到另一城市另一人家去打工,却又未必不再上演同样的悲剧,因为堂堂名作家庄之蝶也是如此品性啊!还是回乡下老家吧,认了乡下人的命,步阿灿的后尘过一个凑合的日子。

(二)情人型

这种模式的显著特点是“呼”新厌旧,奉行“家花没有野花香”的俗训,总是红杏出墙,以婚外恋来调剂生活。这正如生活中有人所言,婚外恋是“吃腻了猪肉想吃吃白菜换换口味”。

1.庄之蝶和唐宛儿的悲剧

提到《废都》,读者一下子便联想到庄之蝶与唐宛儿的纠葛。唐宛儿是小说中唯一能与牛月清抗衡的女人,二人在庄的心目中同等重要。作者力图把唐宛儿塑造成一个极全面的女人:痴情、曼妙、善淫、放荡、狂野、贞静……庄因为有了如此完美的“梦中情人”,便有了活力,唐也因此获得了自信与骄傲。

庄之蝶因为受到了深重的压抑而“男”杏出墙,“撞到”并“搂住”了唐宛儿;唐宛儿由于婚姻的不幸与周敏携手私奔,又因“好风光”和虚荣心而倾恋庄之蝶。唐无所谓与周敏分手,庄则不敢冒身败名裂的风险娶她,二人的关系正如庄之蝶所言:“你我本来应该在一块的,却不得不寄存在别人那里。”(见《废都》P248)他们都在努力冲破束缚,但正如《孔雀东南飞》中的婚恋悲剧一样,现实残酷地“绑架”了他们:庄胆敢越雷池一步,舆论的唾沫会马上淹没他;唐则来不及做出实质性的反抗,就被前夫绑架回家,备受摧残。二人都永远离开了令人窒息的“废都”,其悲剧是历史性的悲剧。因此,从这个意义上讲,他们的悲剧更像“传统文化型”悲剧。

事实上,唐宛儿也同样没能了解庄之蝶人性的深刻复杂性:其一,庄有过极深的情感根子。如与汪希眠老婆和景雪荫。俗话说:“一夜夫妻百日恩。”如此重感情的庄之蝶都会厌倦结发妻子牛月清,她唐宛儿焉能不被“后来者”击败?其二,庄已经走上了纵欲的道路,对柳月和阿灿也同样是那种“热腾劲儿”。因此,唐宛儿等人把希望寄托在“士”式文人庄之蝶的身上,无疑是找错了对象,因为现实不容许庄之蝶搞三妻四妾的“多轨制”,庄不仅不能解救她们,相反只能引起更多家庭的裂变。

2.庄之蝶和阿灿的悲剧

前文论述过,阿灿在“凑合型”婚姻中承受着不被别人理解的痛苦与现实对她的深重束缚,庄之蝶正好也有着相似的苦闷,因此二人一见钟“爱”,以干柴遇烈火般的速度冲破了双方的最后一道防线。庄很感动,因此很疼她,阿灿也因得到了庄而知足,信心倍增,但她仍很冷静地要保持庄的清白,并理智、彻底地远离了庄。这让我们看到了阿灿那颗善良、纯情、无奈而又傲洁的心灵。

四、婚恋改革后的悲剧

由于“纵欲型”“情人型”的持续冲击,婚恋的变革最终或悲或喜地得以实现。《废都》中的婚恋变革均以悲剧形式出现,这或许与作者本人的传统文化积淀之厚重有关[7-10]。婚恋的一方(保守派)不愿改革而又被迫接受改革现实,因为是改革而导致,且婚恋的外部框架没有崩溃,而只是进行内部调整,所以我们姑且把它叫做“改革型”悲剧;如果双方都积极接受改革,建立新的婚恋关系和新型婚恋结构,因为“与时俱进”,比较前卫,所以权且把它叫做“先锋型”悲剧。

(一)“改革型”悲剧

这种模式的显著特点是“喜新厌旧”。随着时间的推移,生活的变迁,人口的流动,交通和通讯等科学技术的发展,社会法律法规和精神文明的进步,本来稳定的婚恋结构开始失衡而倾斜,其中一方已跟不上另一方的前进速度,或双方已开始分轨前进,致使现有的婚恋结构束缚了双方的发展,从而对一方或双方造成了悲剧。“改革型”正是为适应婚姻内部结构的发展变化,突破“古典型”等旧有模式,寻求新的对象,建立新的婚姻关系,以利于自我的发展。这正好迈出了“古典型”所期盼的一步。

1.黄厂长与老婆的悲剧

在改革开放的社会大背景下,黄厂长凭借不正当手段生产农药,并请庄之蝶撰文宣传。黄厂长发了财后看不起原来的“土老婆”,去搞别的女人,直至老婆无法扭转“乾坤”而喝农药自杀,以死反抗,于是黄的厂也随之倒闭。

要“解聘”老婆的黄厂长说自己没有知音,老婆没有自己的秘书会写会算,甚至在与老婆作爱时也要拿画报上的“骚娘”们遮住老婆的脸,实乃庸俗之至。黄厂长老婆的确不能当秘书,也不漂亮风骚,只有乡下“黄土婆”的气质,她能胜任农民的妻子,却无法真正做一个农民企业家的贤内助。从道德与情感方面看,黄厂长与她离婚是应受唾弃的,黄是个背信弃义的鲁莽东西;从人性的角度看,从老婆已落后于丈夫、落后于她家庭的改革进度看,黄厂长的外遇又是合乎人性的。随着黄厂长事业的发展,她们的婚姻关系越来越成了桎梏,正如生产力最终会突破生产关系的束缚一样,他们的婚姻关系也必将被颠覆或重新组建。

黄厂长老婆终于死了,什么也没有得到,这是在改革中未能很好地适应改革,被改革列车颠到车轮下碾死的一个妇女形象,其家庭是一个被改革摧毁了的旧家庭模式,这是“改革型”悲剧的另一层含义。这说明了:在《废都》中,道德与情感是无法战胜人性的,如果还用传统的思维方式运作,把一切寄托在道德与情感身上,那将是既可怜又可悲的。摆在“改革型”婚恋模式面前的有两条路:一是一方或双方自觉改变或调整自己以相互适应,也就是说两人在婚姻、生活进程中保持一致,尽可能减小差距。但这对黄厂长老婆来说难度极大。二是离婚,黄厂长老婆可以分得自己应得的东西,重新组建自己的家庭。后一方法恰是洪江妻子所选择的。

2.洪江与妻子的悲剧

洪江帮庄之蝶代理商店,私吞了许多钱,于是开始和店里的姑娘鬼混,最后与妻子离婚并再娶。正如守店的老头所言:“饥不择食,穷不择妻,温饱了思淫。人家有钱了,看上鲜的嫩的了就离起婚。他老婆哪里肯离?他就给了五万元,又送了这个店。现在兴掏钱离婚的。”(见《废都》P384一385)

(二)先锋型

其特点是“喜新”而不必“厌旧”。随着中国改革开放的深入,新的婚恋观念涌进了人们的意识深处,东、西方文化,古典文化与现代文化开始互相撕咬搏斗,于是部份人不仅冲破了“古典型”模式,还进一步超越了“改革型”,成了今日中国的婚恋急“先锋”:或大胆尝试性的解放,如尼姑慧明;或已婚双方都去寻找婚外情人,但也不解除原来的婚姻关系,可以“一夫多妻”“一妻多夫”“多夫多妻”,实行“多轨制”;如阮知非与夫人。这种婚恋模式一方面使人们摆脱了旧的婚恋关系、观念对自我的束缚,另一方面也可能会导致性泛滥、家庭混乱等消极影响[5-6]。

1.阮知非与夫人的“悲剧”

阮知非与夫人只在周六晚才睡一块儿,平时谁也管不着谁,既使阮在家的日子,阮夫人同样带男人来自己卧室睡;阮知非呢,其大壁柜里的每一双女式皮鞋“都有一个美丽的故事”。正如小说所言,他们是“一个担柴卖,一个买柴烧”(见《废都》P33)。此类婚姻之所以存在,恐非因经济,面子或其他更重要的原因而使双方不愿分,而是在今日之中国,他们离婚后也很难找到适合他们双方的对象了:互不干涉。他们都不愿在一棵树上吊死,想换换口味,连办理离婚手续都嫌麻烦,所以“懒得离婚”(见《废都》P475)。阮知非与夫人的婚姻模式在中国的今天无疑是个“急先锋”。这一思潮发展到后来,便是“换偶不是罪”、不能归入刑法管辖范围等声音的出现[11]。

2.慧明的“悲剧”

慧明是年轻时头发掉了才出家当尼姑的(见《废都》P483),可见其出家的动因是外部而非内部。她身在红尘外,故对婚恋问题是“旁观者清”。小说的末尾,她开导牛月清的一番“男女经”是颇精深和清醒的,以至于说得牛月清这样的保守派妇女也会去美容了。慧明也想做红尘中人,认为“女人毕竟还是女人,女人能少得了男人?”(见《废都》P484)她先认识孟云房,由此认识市长秘书黄德复、四大恶少,并由涂口红发展到堕胎。如果说阿灿与汪希眠老婆在男女关系的问题上很清醒的话,慧明则是清醒中多了一份大胆。她从佛门的束缚中突围出来,从思想到行动都是婚恋的“急先锋”。

从人性方面看,慧明和阮知非等人似乎都不属于悲剧型人物,相反还闪耀着人文主义的光辉。慧明为小说中的女人指出了婚恋悲剧的弊根,告诉她们“在这个男人的世界里”,如何做一个“真正会活的女人!”(见《废都》P484)

关于《废都》中各个人物的婚恋悲剧模式请参见附表“《废都》中各阶层人物的婚恋悲剧模式表”。

五、由《废都》带来的关于婚恋与性的思考

《废都》在某种程度上为我们展示了可能出现的新的婚恋模式及家庭模式。小说中几大名人家庭的不幸意味着新的婚姻结构即将产生,牛月清的美容、慧明的堕胎呼唤更新旧有的婚恋结构模式。不过,庄之蝶的纵欲引起了众多家庭的破裂,唐宛儿的私奔偷情难以长久(也许缺乏合法手续是其原因之一),柳月与市长公子的畸形婚姻势必有裂痕(她最后傍上了美籍教师)。小说以悲剧形式呈现婚恋结构的改革也许一方面暴露了作家本人的传统文化价值,也局限了对婚恋结构改革的想象,一方面也促使读者反思当前的婚恋现状。

如何应付这些悲剧呢?孟云房从男人的角度出发,表达了他对嫖妓、婚外恋的见解,劝说牛月清时还中肯地剖析了庄之蝶(见《废都》P480—482);慧明则启发牛月清如何“做一个真正会活的女人”(见《废都》P484—485);阮知非则直接构建了一个“先锋型”家庭模式。这样,三人的思想观念与实践行为似乎就构成了《废都》的解决方案:男人只宜逢场作戏,女人要不断调整更新自己。然而,阮知非被打成了狗眼,孟云房也莫名其妙地瞎了一只眼,慧明仍身在红尘外,三人的不幸又暗示着这些解决方法的复杂与曲折。

今天的中国人由于受到西方文化的冲击,性观念越来越开明,所承受的性张力更为减缓,由此也就带来了新旧世纪交替期的婚恋结构的更新问题。《废都》通过众多婚恋悲剧的演绎,无疑是对这种生存状态的一次真实扫描,所以贾平凹说自己“唯有心灵真实”。描写人物按照自己的性尺度去生活的可能状态,使得《废都》更像一部实证主义小说。而在社会现实中,小说中的婚恋关系的存在又使《废都》有更浓厚的现实主义特质。

人性的力量是最深刻、最持久、最强大的,仅对性做好坏的探讨显然有失苍白,因此只有以性来表现人物才可能使作品更出色。如果说人摆脱兽性的多少(当然,谁也不能彻底摆脱)正是圣贤与流氓的区别,有秩序地实现自己的欲望才称得上“文明”,那么我们应使用什么样的性尺度去生活?性尺度应刻是全人类统一,还是因人而异?抑或是大尺子与小尺子并用?迄今为止,人们对这个问题只有探索而没有统一。只要人类社会不断向前发展,这个问题就不会有一个恒定的答案。

不过,《废都》也至少给了我们两点启示:

其一,婚恋结构模式的变化也可以用“生产关系一定要适应生产力的发展”这一马克思主义哲学原理来解释,因为它本身也属于经济基础范畴,也属于人和人的关系问题。这有两层含义:从宏观上讲,婚恋结构模式适应社会进步的需求;从微观上讲,婚恋关系要适应婚恋内部结构的发展变化。因为人们一旦受到既有婚姻的束缚,就会努力向外突破并构建新的婚姻关系,以取得平衡。

其二,防民之性甚于防川。对人性只宜疏导不宜截堵,也不可把规范人们的行为全部寄希望于伦理道德和情感的祛码上。即便在同一社会时空中,人们的性张力和性观念也是千差万别的,因此性释放的方式总是成为人们伦理道德评价的对象,但依据和标准则难以统一。

附:《废都》各阶层人物的婚恋悲剧模式表

[1] 韩鲁华.世纪末情结与东方艺术精神——《废都》题意解读[J].当代作家评论,1993(6).

[2] 钟本康.世纪末:生存的焦虑——《废都》的主题意识[J].当代作家评论,1993(6).

[3] 江晓原.性张力下的中国人[M].上海:上海人民出版社,1995:l44,147 -148 .

[4] 刘芳.以性为中心的纠缠:再谈关于《废都》的几点争论[J].昭通学院学报,2015(3).

[5] 刘芳.一夫一妻制的性嫉妒困境与出路[J].云南社会主义学院学报,2012(5).

[6] 刘芳.人口流动对一夫一妻制的挑战——以解读恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》为中心[J].改革与开放,2012(12).

[7] 胡河清.贾平凹论[J].当代作家评论,1993(6).

[8] 陈骏涛,白烨,王绊.说不尽的《废都》[J].当代作家评论,1993(6).

[9] 贾平凹.高老庄·后记[M]//高老庄.西安:太白文艺出版社,1998:411-415.

[10]贾平凹.静虚村散叶[J].西安:陕西人民教育出版社,1990:4.

[11]杨猛,姚欢.李银河:换偶不是罪[J].南都周刊,2010(12).