新建地方本科院校师范生与非师范生就业观念调查——以安康学院为例

谢安国

(安康学院政治与历史系,陕西安康 725000)

新建地方本科院校地处远离省会城市的欠发达地区,大多是在原师范专科学校的基础上整合升格为本科院校的,长期存在师范类与非师范类专业,培养师范类与非师范类学生。新建地方本科院校毕业生在就业市场中与老牌大学毕业生相比,处于劣势地位,面临着更加严重的毕业生就业难问题。调查新建地方本科院校师范类与非师范类专业学生就业观念,分析探讨这两类学生就业观念的共性和差异,对于引导新建地方本科院校大学生树立正确的就业观念,实现充分就业具有重要的意义。

一、新建地方本科院校师范生与非师范生就业观念考察

大学生就业观念指的是大学生这一就业主体对就业目的、意义、方式等方面的根本意识和态度,这是由就业动机、就业定位、就业选择、就业途径及方式等多种要素构成的有机整体[1]。本调查选取安康学院师范生与非师范生不同性别、年龄、年级、专业大学生为调查对象,采用问卷方式,以就业首选地区、就业单位选择、就业影响因素、获取就业信息渠道、预期薪酬等为选题,主要了解师范生与非师范生在就业意向方面的倾向。发出问卷208份,其中,师范生与非师范生分别104份,回收有效问卷200份,回收率96%。通过问卷数据统计分析,基本反映新建地方本科院校师范生与非师范生就业观念的共性与差异。

1.就业地区选择

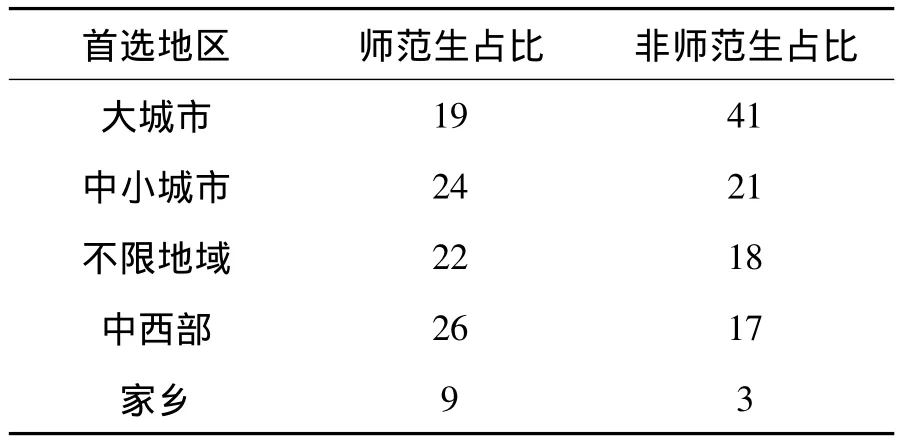

调查显示(表1),在就业首选区域的选择方面,师范类与非师范类学生存在较大差异。主要表现的是41%的非师范生就业首选区域是大城市,21%的非师范生中小城市,而选择中西部、基层单位的人数非常少。而师范生则相反,26%的师范生就业首选地是中西部,24%的师范生选择中小城市,选择大城市的仅19%。

表1 就业地区选择 %

2.就业单位类型选择

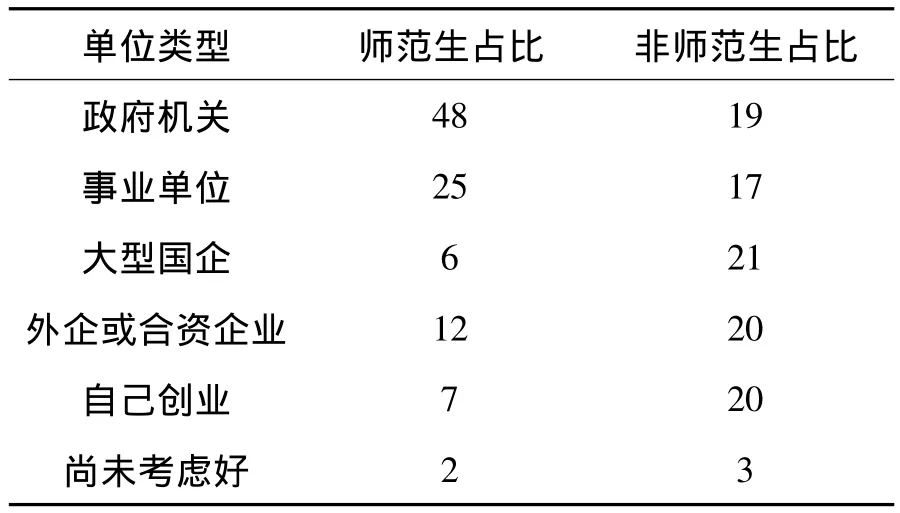

调查显示(表2),在首选单位类型方面,师范生更偏向于政府机关和事业单位,所占比例超过70%,而近50%的非师范生更偏重于首选大型企业或外企作就业。有20%的非师范生选择创业,这说明大学生的就业观念不断发生转变,自主就业意识明显增强。

表2 就业单位类型选择 %

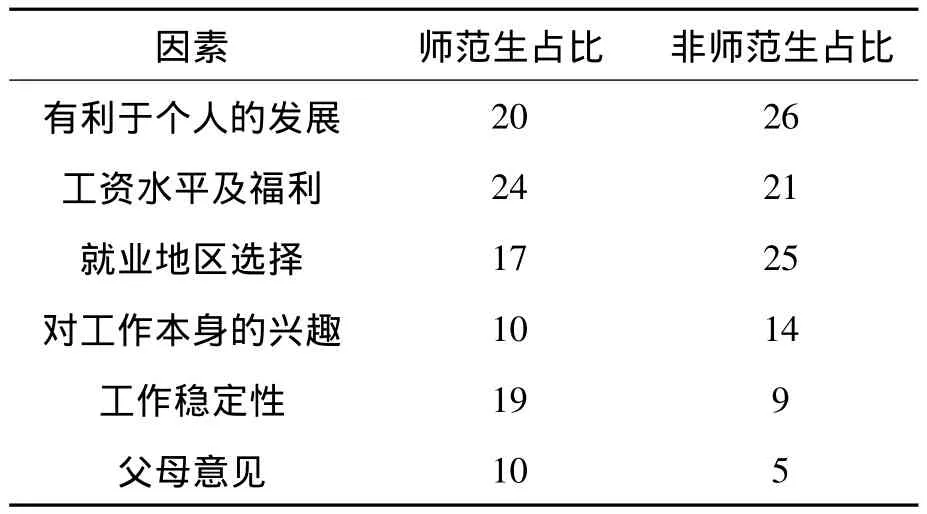

3.就业的影响因素

调查结果表明(表3),师范类学生就业考虑的重要因素是福利待遇、个人的发展、工作的稳定性父母的建议;而个人发展、单位所在区域、福利待遇是非师范类学生就业考虑的重要因素。这说明,师范类学生的就业观念较为传统,非师范类专业的就业观念有很大突破。

表3 就业的影响因素 %

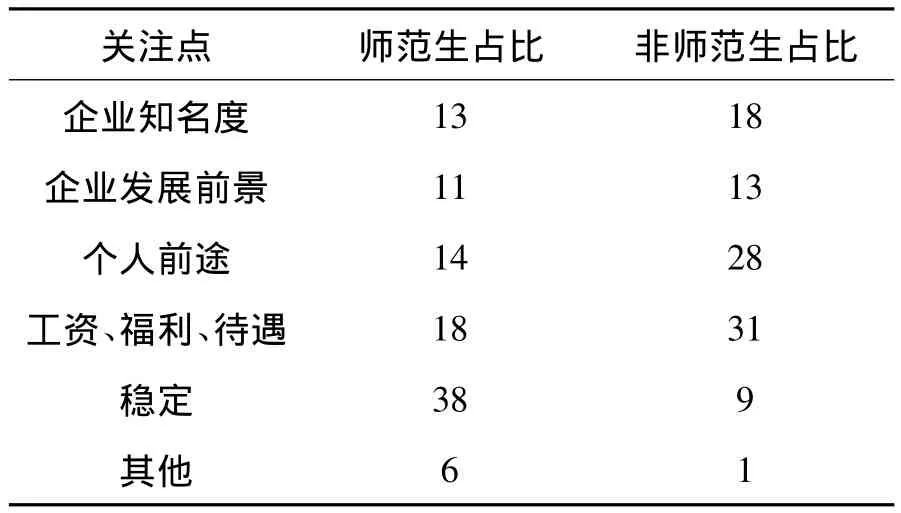

4.对用人单位信息的关注点

调查显示(表4),38%的师范生注重工作的稳定性,这是非师范生的4倍,而31%的非师范生关注待遇,28%的非师范生注重个人的前途。

表4 对用人单位信息的关注点 %

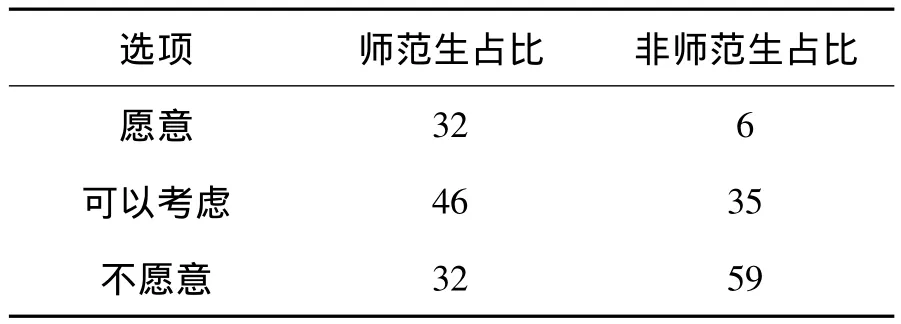

5.若就业困难,是否愿意到基层或艰苦岗位工作

调查显示(表5),如果就业困难,36%的师范生愿意去基层工作,46%的师范生表示可以考虑;而59%的非师范生不愿意去基层工作,35%的非师范生表示可以考虑。这说明,师范生能够比较正确地面对就业现实,非师范生在就业方面存在盲目性,吃苦精神较缺乏。

表5 若就业困难,是否愿意到基层或艰苦岗位工作 %

6.对薪酬的预期

调查显示(表6),师范生与非师范生对未来工资的预期普遍很高,在4 000元以上的比例占到三分之二,说明大学生对工资预期偏离实际。

表6 对薪酬的预期 %

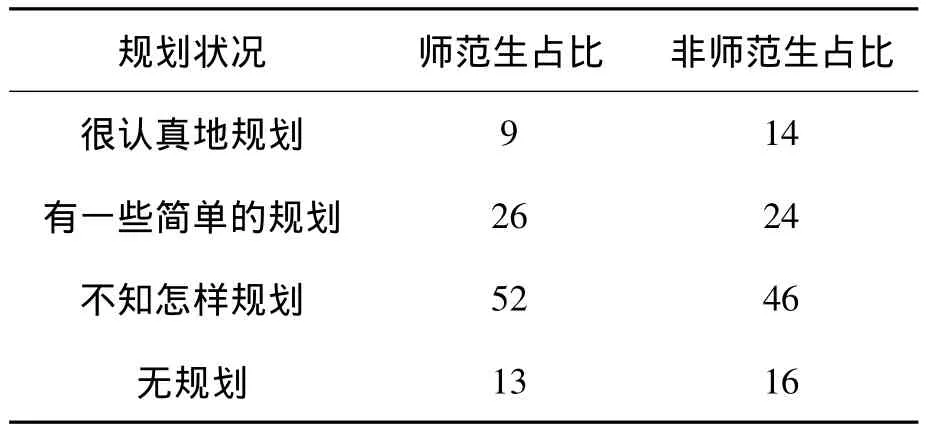

7.个人职业生涯规划状况

调查显示(表7),26%的师范生和24%的非师范生对个人职业生涯有一些简单的规划。但有52%左右的师范生和46%的非师范生不知道怎样进行职业生涯规划,更有13%的师范生和16%的非师范生直接没有规划。这些数据说明大多数大学生个人职业发展目标不明确,缺乏对就业的准备[2]。

表7 个人职业生涯规划状况 %

8.就业服务需求

调查显示(表8),31%的师范生和23%的非师范生希望得到学校职业生涯规划与职后发展指导,22%的师范生和14%非师范生希望得到学国家有关毕业生政策的解读,而18%的师范生和29%的非师范生希望得到简历制作、求职礼仪和面试技巧,说明学生迫切需要个性化的就业指导与服务。

表8 就业服务需求 %

二、新建地方本科院校师范生与非师范生就业观念的共性与差异

(一)师范生与非师范生就业意向的共性

1.就业意识主体性增强

从调查结果来看,新建地方本科院校师范生与非师范生就业意识的主体性明显增强,不论是当前国家相关就业政策还是对整个就业环境,学生都更加主动地去了解,对某些问题有自己独特的见解和独立思维的能力。在就业过程中,体现出主观能动性和积极就业的心态。

2.就业途径趋向多样化

以往的就业途径基本上就是人才招聘、校园招聘等,随着信息技术的广泛使用,多媒体成为大学生就业的重要途径。28%师范生、27%非师范生选择媒体途径求职。另外,通过亲友介绍、毛遂自荐等方式,实现就业。

3.就业需求更加现实化

更多的学生注重寻求具有体现自身价值的工作。一方面更加注重社会需求,有重点、有目标地培养自己的能力;另一方面更加关注工作的实用性,讲究自我价值的实现,就业需求呈现出多元化的趋势[3]。

4.就业心理尚不成熟稳定

主要表现为:盲目乐观,以自我为中心,讲究实用,求稳怕变,缺乏职业生涯规划,对促进毕业生就业的政策不够了解,部分学生不愿意从事基层工作,就业预期不切实际等。

(二)师范生与非师范生就业观念的差异

1.就业首选区域方面,师范生与非师范生存在较大差异

41%的非师范生就业首选区域是大城市,21%的非师范生选择中小城市,而选择中西部、基层单位的人数非常少;而师范生则相反,26%的师范生就业首选地是中西部,24%的师范生选择中小城市,其余的选择不限地域、家乡。非师范生就业区域明显集中于经济较发达的地区,有可能加剧就业压力。师范生在就业首选区域方面,思维较为理性,能够结合实际情况,选择适合自己的地方,而不是盲目地追逐大城市生活,故选择自己的家乡、基层,以及西部地区的比例远远大于非师范生。

2.就业单位类型方面

70%师范生更偏向于政府机关和事业单位,而将近50%的非师范生更偏重于大型企业或外企作,20%的非师范生选择自己创业。表明在就业单位类型选择方面,师范生比较传统,非师范生比较实际,且创业意识在不断增强。

3.对用人单位信息的关注点方面,师范生与非师范生存在较大差异

工作的稳定性受到师范类学生的亲睐,个人的发展空间是非师范类学生关注的重点。师范类学生从事教育工作后,工作稳定,加工资固定,这对于追求稳定的师范类学生很有吸引力。非师范类学生未来的工作根据个人的能力程度不同,未来的发展空间会有较大差距,而企业的发展前景也是他们关注的重点。

(三)师范生与非师范生就业意向存在的主要问题

1.重实践、轻理论,淡化了专业基础的学习

调查发现,新建地方本科院校学生对课程安排不满意主要集中于理论课程多、实践课程过少。其实,一个学校对学生课程的安排有一定科学根据和相应的教学计划,学生应该分清主次。理论课的学习是基础,只有具有扎实的理论基础,走向工作岗位后,才能更娴熟地将理论运用到实践当中去。

2.对自身定位偏高,缺乏吃苦耐劳的精神

调查显示,部分学生毕业后,即使找不到工作,也不愿意去基层服务,缺乏吃苦耐劳精神;62%的学生希望到大城市和东部发达地区工作,在就业意向上表现出盲目乐观,定位偏高。这是不正确的就业观集中反映。

3.个体期望值与社会需求存在差距

先天的禀赋和后天的努力,会产生学生个体差异。大学生在走向就业岗位时,每个人的能力都是不一样的,差异性较大。从主观方面讲,男女性别的差异,会在部分岗位上明显体现出来;从客观方面讲,大学生自身能力的差异,是企业和单位关注的重点[4]。近年来,社会需求多样化,社会需要的人才也多元化,而毕业生不能适应这一新趋势,就会与社会需求存在较大差异,就会加剧就业难的趋势。这种现象是师范生与非师范生都普遍存在的问题。

三、引导新建地方本科院校师范生与非师范生树立正确就业观的建议

(一)努力学习专业知识,提高理论水平

理论知识是对初入职者最基本的要求。在现实中,许多毕业生往往因理论知识储备不足,导致工作效率低。学生希望学校多加强社会实践能力的培养,认为学校的理论课程设置太多而忽略了自身实践能力的培养。学校的课程设置是有一定科学依据的,学生不能因为自己不喜欢理论课程就不注重理论知识的学习。扎实的理论知识是学生做好本职工作的重要前提,有些知识就必须学懂、学精,才有实际运用价值。

(二)培养吃苦精神,既不眼高手低,又不妄自菲薄

新建地方本科院校毕业生面对就业选择,有的不愿意吃苦,或者觉得工资待遇太低,而错失就业机会,这种现象尤以非师范生居多。实践证明,成功者背后,都经历过各种艰难困苦。基层工作能锻炼人的意志和能力,有助于积累各方面的经验,得到宝贵的第一手资料。因此,大学生要培养吃苦精神,要根据社会发展的需要来塑造自己,到祖国最需要的地方去。不管在哪里工作,只要脚踏实地,兢兢业业,都会在平凡的岗位上做出不平凡的业绩。

(三)树立先就业后择业的观念

一个人的一生可能会从事许多工作,但最终会有一份最适合自己或相对稳定的工作。大学生刚刚走向社会,缺乏社会经验,没有工作经历,若先就业后择业就能降低初次就业压力,也能为今后的职业发展打下基础。大学生就业毕竟只是职业生涯的开始,它并非表示你的一生只能在一个岗位上工作,今后选择的机会还会很多,因而可先在从业中丰富自己的实践经验,尔后再找机会选择适合自己理想职业,分步到位[5]。因此,帮助大学生树立先就业后择业的观念是有必要的。

(四)树立以艰苦创业为荣的观念

面对严峻的就业形势,国家、政府制定了许多优惠政策,鼓励帮助大学生自主创业,有创业意向、创业能力的毕业生都可以大胆地尝试自主创业。创业不仅可以解决自身就业问题,而且也会为社会提供更多的就业岗位,帮助其他人解决就业问题。创业虽艰苦,但为社会和自身带来的价值是巨大的。欠发达地区缺乏人才,渴望人才,因而大学生到欠发达地区去创业,会有更多的用武之地,会有更大的发展空间,会更有利于施展才华和成就事业。

(五)树立终身学习的理念

面对现今竞争激烈的社会,不及时地吸收新知识是远远不能够满足当前社会发展的需要,知识在不断更新,人类也必须时刻进步,才能适应时代的发展需要[6]。要活到老,学到老。对新建地方本科院校毕业生来讲,要看到社会的竞争性及未来工作的变动性。只有树立终身学习的理念才能不断提高自身理论水平,紧跟时代步伐,适应社会需要,才能在激烈的竞争中使自己更具有优势。时代在不断进步,经济在不断发展,社会需要具有创新精神的人才,因此树立终身学习的理念对学生的就业有很大的帮助。

(六)加强大学生就业观教育和就业指导

1.树立全程化就业指导工作的理念

就业指导工作对学生就业具有重要影响,一个学校就业工作的好坏直接影响到学生的就业率和就业质量。树立全程化的就业指导工作,将就业指导作为学生的必修课,贯穿到学生学习的全过程,而不是学生的临时性工作[7]。学校可以根据实际情况,从学生刚进大学时,就做好相关工作。比如,在大一,学校可以重在学生做好职业生涯规划的培养方面,引导学生树立长远目标,对未来的就业问题有一个清晰的认知。在大二,学校可重在学生基本能力的培养,除要求学生学好自己的专业课以外,对师范生要重在将其锻炼成为一名合格的教师,要加强与教师相关的能力的锻炼;而对于非师范生,学校一方面要加强理论知识的传授,另一方面要提高其综合能力,包括应对就业时面临的就业压力的能力。在大三,学校可重在职业定向的指导,这时的学生应该对自己以后的就业问题有一个明显的定位,以后要做什么,向哪个方向发展,都应该很明确。在大四,学校应重在就业指导的服务,包括对学生进行制作简历、求职面试、礼仪等方面的指导。只有将就业指导工作作为一项系统性的工作,贯穿到学生学习的全过程中,学校才能有目的地服务学生,培养出综合素质高,富有竞争力的学生。

2.树立就业率与就业质量并重的观念

要实现学校的可持续发展,就必须树立就业率和就业质量并重的观念。所谓就业质量,就是毕业生在接受学校、社会、家庭等全面就业指导的前提下,对自身有一个准确的衡量,自觉地适应国家、社会的需要,找到能充分施展自己才能并有利于自身健康成长和实现人生价值的岗位。在就业指导的实际过程中可能会出现一些不正确的倾向。第一种情况是片面追求就业率,即学校为了提高就业率,一方面给毕业生施加较大压力,不顾及学生的就业质量;另一方面,使学生处于被就业状态,或者让学生提供不真实的就业协议,弄虚作假,虚报就业率。第二种情况是盲目追求就业质量,即一些毕业生自身期望值过高,与社会需求存在较大差距,在就业首选区域方面,注重经济发达的城市就业,在就业类型方面,注重选择“体面”工作。因此,学校一定要坚持就业率和就业质量并重的观念,要把对学生负责与对社会、国家负责统一结合起来。大力加强毕业生就业工作的科学化、信息化、规范化,创造一切有利条件教育和激励毕业生到祖国最需要的地方去,做到人尽其才、才尽其用,为现代化建设合理配置人才资源。

[1] 谢安国.大学生就业观调查与就业观教育新探[J].继续教育研究,2011(3):88-90.

[2] 谢安国.新建地方本科院校大学生就业心理问题研究[J].重庆高教研究,2015(3):90 -95.

[3] 宋建涛,云萧,杨国富,等.大学生职业规划与就业指导[M].西南财经大学出版社,2008.

[4] 邓洁.当代大学生就业意向现状调查[J].中国大学生就业,2011(3):12-14.

[5] 于丹丹.新形势下应用型本科院校大学生技能教育与就业、创业机制的分析与对策建议[C]//第九届沈阳科学学术年会论文集:教育科学与边缘科学分册.2012.

[6] 丁永刚.现今大学生就业观存在的误区及引导对策[J].青海社会科学,2008(5):166 -170.

[7] 谢安国.新建本科院校提高就业竞争力对策探讨[J].安康学院学报,2012(1):15-16.